Salvatore Bravo

La libertà è solo nella verità.

L’alternativa è l’eristica, l’argomentare/battagliare sofistico e liberticida.

La libertà è l’armonia dialettica tra soggetto e comunità.

Libertà è relazione tra teoria e prassi.

Senza la verità non vi è libertà.

Democrazia e capitalismo assoluto

I processi di dominio ed alienazione sono la verità del capitalismo assoluto. La pratica del capitalismo assoluto agisce secondo due direzioni convergenti: la struttura e la sovrastruttura speculari l’una all’altra. Il fine è non lasciare tempo e spazio per il pensiero e sostituirlo con il calcolo. La fase del rispecchiamento del capitalismo diviene così totalitaria. In assenza di discrepanze tra struttura e sovrastruttura non resta che il pensiero omologato e la necrosi della democrazia. Se la democrazia sopravvive perché è usata come mezzo ideologico contro i sovvertitori dell’ordine mondiale, la motivazione è da riscontrarsi nella sua riduzione a forma giuridica privata di ogni partecipazione sostanziale.

La “democrazia del capitale” rende sostanziale i diritti delle merci ed il loro feticismo, infatti possono circolare senza limiti nello spazio concreto e virtuale, attraversano l’etere per colonizzare le menti mediante le tecnologie. L’atmosfera al tempo del capitalismo assoluto è inquinata dall’invisibile circolazione di frequenze che trasportano messaggi commerciali; il capitalismo non lascia nessuno spazio libero: visibile ed invisibile si ritrovano accumunati nella densità quantitativa e calcolante.

Nel Timeo il Demiurgo soffiava nel corpo del cosmo per vivificarlo, donandogli un’anima unica che tutti accomuna; il capitalismo assoluto soffia nello spazio e nel tempo per dividere, per frammentare e lasciare dietro di sé un mondo fatto unicamente di cose. L’effetto di tale pratica non è solo la divisione e la formazione di individui anti-comunitari, ma una miriade di specializzazioni che consentono di acquisire un numero notevole di informazioni tecniche, ma inibiscono ogni pensiero della totalità.

Democrazia senza verità e senza prassi.

Pertanto, non resta che il calcolo nichilistico delle tecniche di produzione e controllo, a cui si è passivamente sussunti.

György Lukács coglie la profondità della crisi della democrazia occidentale, e nel contempo analizza nell’Unione Sovietica l’altro volto della stessa crisi: il neopositivismo imperante della burocrazia di Stato che, mentre controlla, nega la libertà consapevole della prassi, il farsi della libertà nelle circostanze storiche in cui gli esseri umani vengono a trovarsi. Il comunismo avrebbe dovuto fondare il regno della libertà, ma al suo posto non vi è che il potere sovietico speculare, seppure in in modo differente, al potere del capitalismo.

Verità e democrazia sostanziale

L’arsura della libertà è globale. G. Lukács ne analizza il suo realizzarsi per riflettere sulla grande possibilità della Rivoluzione russa di fondare una democrazia sostanziale trascendendo i limiti della democrazia borghese. La scomposizione del mondo in settori tecnici riafferma un mondo in cui non solo i settori della conoscenza, ma anche l’essere umano è disperso in funzioni, le quali alimentano il pensiero calcolante incompatibile con la partecipazione politica, la quale presuppone la capacità di intendere la totalità-verità, in modo da mettere in pratica processi collettivi trasformativi. Il pensiero calcolante e positivista è profondamente conservatore, poiché consente – al capitale come al comunismo burocratizzato – di ipostatizzarsi:

«Il processo si trasforma in una riunione obbiettiva di sistemi razionalizzati parziali, la cui unità è determinata soltanto calcolisticamente e che debbono quindi presentarsi in una reciproca accidentalità. La scomposizione razional-calcolistica del processo lavorativo annienta la necessità organica delle operazioni parziali che sono reciprocamente collegate e che arrivano ad unificarsi nel prodotto. L’unità del prodotto come merce non coincide più con la sua unità come valore d’uso: l’autonomizzazione tecnica delle manipolazioni parziali nelle quali essa sorge, mentre la società si trasforma da parte a parte in senso capitalistico, si esprime anche sul terreno economico come autonomizzazione delle operazioni parziali, come relativizzazione crescente del carattere di merce di un prodotto ai diversi gradi della sua produzione. Ed a questa possibilità di operare una scissione spazio-temporale nella produzione di un valore d’uso è di solito associata la connessione spazio-temporale di manipolazioni parziali che si riferiscono a loro volta a valori d’uso del tutto eterogenei».[1]

Rivoluzione russa: Trockij

La Rivoluzione russa è stata il luogo politico in cui le scissioni potevano risolversi per ricostituire l’unità aprendo alla libertà. Le condizioni storiche terribili in cui la Rivoluzione al suo esordio ha dovuto operare non ha impedito la discussione interna e il confronto tra modelli politici diversi di sviluppo della democrazia. Trockij proponeva non solo l’industrializzazione veloce – in quanto l’Unione Sovietica era in fortissimo ritardo rispetto all’Occidente aggressore – ma sosteneva specialmente la burocratizzazione dei sindacati, poiché la classe operaia non necessitava di corpi medi di discussione, in quanto Stato comunista.

Il comunismo era, in realtà, soltanto formale, perché l’uomo comunista doveva ancora delinearsi. Il potere politico formale non corrispondeva alla realizzazione effettiva dell’uomo e della donna comunisti, in quanto solo un lungo processo storico di crescita collettiva può formare ad una nuova prassi delle relazioni umane. Anche in questo caso le circostanze storiche ostili inducono ad una scelta che deve rispondere ai bisogni immediati degli uomini e delle donne e specialmente alla difesa dello Stato comunista:

«Poiché Trockij aveva divulgato un progetto d’una sorta di statalizzazione dei sindacati, così da poterne utilizzare le possibilità organizzative per elevare la produzione, cosa che a lui sembrava fattibile in quanto riteneva che in uno Stato operaio fosse superfluo proteggere specificatamente i lavoratori dal proprio Stato, Lenin precisò che in realtà quello era “uno Stato operaio con una deformazione burocratica”».

Lenin

Lenin dinanzi alla proposta politica di Trockij dimostra una maggiore consapevolezza. Il comunismo può sopravvivere solo se tiene fede al progetto politico in cui uomini e donne credono e sperano nel regno della libertà. Se tradirà le sue premesse, se non sarà capace di mediare le condizioni storiche con la teleologia ideale comunista, il fallimento sarà probabile. Lo sguardo politico di Lenin si volge dal presente verso il futuro. Il comunismo può diventare un’opportunità di riscatto universale solo se conserva, malgrado gli arretramenti e le contraddizioni, la chiarezza degli obiettivi. Se ricade in forme di dominio dell’uomo sull’uomo, non è che una diversa versione del capitalismo che si connota per lo sfruttamento. Nel comunismo e nell’estinzione dello Stato si addensano le speranze di millenni di storia umana:

«Nella sua opera principale in tema di democratizzazione socialista, Stato e rivoluzione, agli a un certo punto si trova a parlare del concetto di “estinzione” dello Stato: questa può luogo solo perché, “liberati dalla schiavitù capitalistica, dagli innumerevoli orrori, barbarie, assurdità, ignominie dello sfruttamento capitalistico, gli uomini si abituano a poco a poco a osservare le regole elementari della convivenza sociale, da tutti conosciute, ripetute da millenni in tutti i cambiamenti, a osservarle senza violenza in tutti i cambiamenti, senza costrizione, senza sottomissione, senza quello speciale apparato di costrizione che si chiama Stato”». [2]

La prassi non può che concretizzarsi con un lungo processo, in cui le difficoltà necessitano di soluzioni che spesso possono contraddire apparentemente gli obiettivi. La grande sfida del comunismo, l’azzardo dialettico che esso ha tentato di mettere in opera, esigono energie immense, sacrifici titanici e specialmente un grandioso senso storico. Le difficoltà storiche e il sistema produttivo industriale inadatto ai grandi obiettivi del comunismo necessitano di grandezza ideologica e politica per portare l’Unione Sovietica verso il “nuovo mondo”.

Il possibile

Emerge la categoria del possibile, in cui si confrontano una serie di soluzioni alle circostanze storiche in cui l’Unione Sovietica si è trovata ad operare. Le soluzioni dallo sguardo corto o gli estremismi sono perniciose alla stessa Rivoluzione che per avanzare deve vivere su piani diversi e rispondere all’immediato storico senza privarsi dei grandi orizzonti, senza i quali la Rivoluzione è messa in pericolo, poiché il congelamento della Rivoluzione, la burocratizzazione del potere, inevitabilmente procurerebbe uno scollamento tra il vertice e la base. L’educazione, la formazione e la sconfitta dell’anafalbetismo sono la corrente calda che deve vivificare il popolo, prepararlo alla partecipazione, a neutralizzare i rischi dello statalismo. L’uomo e la donna comunista devono formarsi mediante nuove abitudini educandosi collettivamente a superare categorie del vecchio sistema zarista e capitalista che non sono scomparse con la Rivoluzione, anzi rischiano di riemergere velocemente.

L’abitudine ad una nuovo consapevolezza, non è meccanico automatismo, ma educazione graduale ad una nuova emotività, ad un lento riorientamento gestaltico emotivo e razionale che gradualmente devono coincidere, superando la scissione, sempre foriera di processi di reazione ed alienazione:

«Qui restiamo alla questione per noi centrale: come la democrazia socialista possa affermarsi nella vita quotidiana degli uomini. Lenin parla dell’abitudine come del motore più importante della estinzione dello Stato, in quanto essa rende gli uomini capace di andare avanti convivendo con il prossimo “senza violenza, senza costrizione, senza sottomissione”. Ora l’abitudine è indubbiamente una categoria “sociologica” generalissima che non può non avere una parte rilevante in una società, e tuttavia, considerato così in generale è del tutto neutrale nei confronti di ciò cui ci si abitua e del modo in cui essa, per conseguenza, agisce sulla prassi della quotidiana degli uomini. Quel che Lenin ha in mente va, perciò, molto oltre una tale generalità sociologica “astratta”. Egli allude a un processo socio-teleologico nel quale tutte le azioni, le istituzioni, ecc. dello Stato e della società mirano ad abituare gli uomini a comportamenti da lui descritti».[3]

Nuove abitudini

Le nuove abitudini dell’uomo nuovo sono il motore della democrazia, devono esplicarsi nelle istituzioni come nelle banali azioni della vita. Le scissioni della vita borghese tra vita privata e vita pubblica devono saltare per unificarsi in una visione dell’esistenza e della politica. Il pericolo della Rivoluzione è di collassare sotto la pressione delle tragiche contingenze della storia, è il ritorno del passato nella forma della burocratizzazione. Il timore sempre vivo per un vero rivoluzionario dev’essere l’attenzione a scrutare il presente per cogliere le metamorfosi del passato, la democrazia socialista non è mai definitiva ed anche le buone abitudini possono perdersi sotto la pressione degli automatismi. L’abitudine di Lenin non è mai meccanica, ma sempre mediata dalla razionalità, è un lavoro continuo su se stessi, è interiorità che prende forma nella libertà e si estrinseca in prassi istituzionale:

«La sua battaglia appassionata contro le tendenze democratiche si fonda non solamente sulla sua precocissima percezione, estremamente critica, dell’impotenza ultima della manipolazione burocratica, ma anche in termini soggettivi, forse soprattutto sulla consapevolezza che, a causa della routine che scaturisce da una prassi tanto programmata, ogni burocratizzazione cela in sé per forza di cose la tendenza a rinsaldare il dominio del passato sul presente. Per questo nel movimento che dà vita ai cosiddetti sabati comunisti egli vede l’intenzione di andare verso l’autogestione dell’agire sociale delle persone che conduce oltre il dominio del passato, un’intenzione che può a suo volta condurre alla democrazia socialista, alla preparazione del “regno della libertà” e, attraverso un processo necessariamente lungo, ricco di contraddizioni e ritorni indietro, alla sua realizzazione».[4]

Sabati comunisti

Il 1 Maggio 1920 il partito comunista annunciava il primo sabato comunista. I sabati comunisti erano la premessa del mondo che verrà, del regno della libertà. In essi il lavoro è liberato dal valore di scambio, per diventare espressione dello spirito comunitario degli esseri umani. È lavoro che umanizza, in cui il soggetto si riconosce, ed in cui scopre che la prassi è servizio per gli altri, è gioia del dono:

«Ecco perché Lenin, a proposito della sostanza sociale dei sabati comunisti, dice: “Ma nel nostro regime economico non vi è ancora nulla di comunista. L’elemento ‘comunista’ incomincia soltanto quando appaiono i sabati comunisti, cioè il lavoro gratuito, che non è regolato da alcun potere, da alcuno Stato, il lavoro su larga scala di singole persone a vantaggio della società”».[5]

Il sabato comunista rientra nella strategia pedagogica e rivoluzionaria di Lenin, era finalizzato a destrutturare le incrostazioni della sovrastruttura capitalistica che sopravvivono alla caduta del capitalismo. Il regno della libertà non è l’effetto meccanico delle leggi della storia, ma necessita della libera mediazione razionale che si concretizza nell’azione educativa ed istituzionale. Il sabato comunista è la manifestazione aurorale dell’essere umano liberato dalle anguste categorie della valorizzazione. Ai sabati comunisti partecipavano lavoratori di ogni classe sociale accumunati da un unico fine: il bene della collettività. In modo simbolico anche i capi erano presenti, l’intento era di superare la scissione tra vertice e base. Il sabato comunista era parte di una pedagogia rivoluzionaria senza la quale la Rivoluzione rischiava di diventare patrimonio culturale e politico dei soli intellettuali e dei gruppi che in modo attivo avevano fondato l’Unione Sovietica. La cittadinanza attiva doveva essere parte imprescindibile dell’iter rivoluzionario, la strategia in tal modo non cadeva nel tatticismo.

Tatticismo staliniano

La strategia della libertà, non cade mai nel tatticismo, il quale è ideologico, ha lo scopo di difendere il potere e rispondere in modo semplicistico alle problematiche politiche. Stalin è abile nella tattica, esprime una diversa soluzione rispetto alle precedenti simili situazioni storiche: la difesa dell’ideologia comunista diventa un mezzo per eliminare l’opposizione e solidificare posizioni di potere e scelte indiscutibili:

«Così, quando Stalin nella seconda metà degli anni Venti ebbe tatticamente bisogno di dire che i suoi rivali, anche nel caso di minime differenze di principio, erano da smascherare come nemici della rivoluzione socialista, nacque la “teoria” secondo cui le divergenze d’opinione apparentemente piccole costituivano il pericolo massimo, essendo in realtà un raffinato mascherarsi del nemico Questo bisogno tattico ebbe poi l’incarnazione teorica di maggior rilievo nel movimento operaio internazionale, dove i socialdemocratici vennero dichiarati “fratelli gemelli” dei fascisti e l’ala sinistra della socialdemocrazia venne considerata la corrente ideologica più pericolosa all’interno del movimento operaio. (La critica di questo metodo è molto importante e attuale. Infatti esso compare oggi con la stessa frequenza che ai tempi di Stalin)». [6]

Il tatticismo è manipolazione, si disarciona la dialettica per sostituirla con il determinismo del materialismo dialettico, i margini del possibile sono cancellati a favore di un neopositivismo in cui costringere la vitalità storica. Nuovamente i soggetti diventano sudditi del potere, ogni partecipazione è negata in nome della teoria non solo indiscutibile, ma scientifica e pertanto la storia è predeterminata, ogni oppositore p inodore di follia, in quanto non intende l’inevitabile. Il passato ritorna ed il sogno sfuma, ogni corpo medio è sciolto, ogni discussione è oggetto di sospetto ed indagine. Il tatticismo burocratico ed economicistico toglie alla Rivoluzione l’anima per renderla struttura di potere in competizione con le democrazie manipolatrici:

«Per Stalin invece l’ideologia viene “liquidata” e basta, cioè è semplicemente oggetto di una dinamica sociale: per l’appunto la manipolazione staliniana. La spinta intrinseca alla manipolazione ci si rileva nella maniera più evidente davanti alla questione vitale dello smantellamento staliniano della struttura consiliare dello Stato socialista In precedenza abbiamo tentato di mettere in luce come un connotato fortemente innovativo del sistema consiliare fosse proprio il superamento sociale dell’idealismo del citoyen, caratteristico della società borghese. Il cittadino attivizzato secondo l’essenza del socialismo dalla pratica burocratica dei problemi generali della società non doveva più essere una entità “ideale” separata dall’uomo reale (l’homme delle costituzioni democratiche), alla quale entità corrispondeva nella vita quotidiana, come sua fondazione, l’uomo materiale, egoista, della società civile, ma al contrario doveva essere un uomo teso a realizzare materialmente, fattualmente, in cooperazione collettiva con i suoi consimili la propria socialità nella vita quotidiana, dalle immediate questioni quotidiane agli affari di Stato. […] La soluzione tattica dei problemi del tempo fu lo smantellamento radicale, burocratico, di ogni propensione che potesse trasformarsi in atto preparatorio di una democrazia socialista. Il sistema dei Consigli cessò in pratica di esistere».[7]

Sistemi a confronto

Lukács trova nel regime sovietico e nel “capitalismo democratico” la stessa verità, ovvero la manipolazione. Con Levinas potremmo utilizzare l’espressione il y a: la libertà è l’armonia dialettica tra soggetto e comunità; nei totalitarismi – riconosciuti e non –, il popolo diventa massa, un corpo indifferenziato pronto ad essere utilizzato per fini eteronomi. La denuncia del pensatore ungherese è ad ampio orizzonte. La storia dell’Unione Sovietica serve per leggere la storia del sistema che si dichiara democratico, ma che in realtà nasconde tra le sue pieghe problemi e limiti simili, ma espressi con mezzi tecnici e ideologici differenti. Pertanto la semplice contrapposizione, ha permesso la sopravvivenza dei due sistemi, e non di rielaborare criticamente il superamento dialettico di entrambi. Perché si possano riallacciare i sentieri interrotti della democrazia sostanziale e socialista, è necessario rileggere il pensiero marxiano e riattivare la categoria della prassi e della logica della modalità, le quali introducono nella storia la libertà, il possibile decisionale storico contro le forme di positivismo che naturalizzano il capitalismo ed in passato sono servite per congelare la storia dei paesi comunisti.

Prassi e libertà

La filosofia della prassi è già politica, in quanto la consapevolezza che la storia non segue le leggi naturali, ma è lo spazio ed il tempo in cui gli esseri umani decidono responsabilmente e rispondono dei loro errori, libera dai ceppi ideologici del positivismo. Bisogna rimettere al centro la libertà, la qualità della libertà contro il liberticidio dell’edonismo tecnocratico; libertà è relazione tra teoria e prassi senza la quale l’essere umano non è che un suddito dei poteri trascendenti, a cui deve obbedire negando la sua essenza (Gattungswessen).

Il tatticismo è la negazione della verità della politica, poiché non ha finalità universali da mediare nelle contingenze, ma si limita alla difesa ideologica del particolare, di interessi immediati. Non vi è conseguentemente un progetto comune, ma solo razionalità strumentale senza razionalità oggettiva. Il tatticismo prepara la gabbia d’acciaio, in quanto è l’eternizzarsi del presente, mentre la libertà è il movimento della storia. La storia senza dialettica è la negazione dell’essere umano e prepara la disperazione del presente:

«Proprio questo legame del regno della libertà con la sua base socio-materiale, con il regno economico della necessità, mostra come la libertà del genere umano sia il risultato della propria attività. La libertà, e anche la possibilità di essa, non è qualcosa che sia dato per natura, né un dono dall’ “alto”, e neppure parte integrante – d’origine misteriosa – dell’essere umano».[8]

Se nella storia si forma il nuovo, e si riconosce la verità, nessuna teoria può profetizzare il nuovo con esattezza. Ma senza la teorizzazione politica la storia è consegnata al caos; la teoria in contatto con la prassi mette in atto la libertà e la responsabilità dell’essere umano, in quanto la libertà è l’attività che deve fare interagire teoria e prassi.

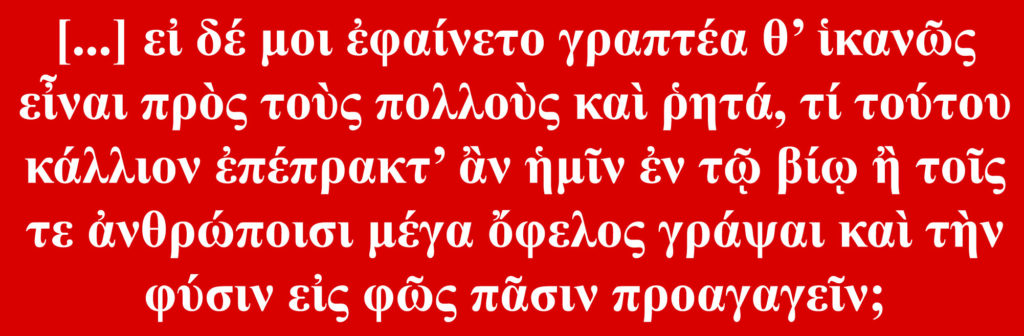

La libertà è solo nella verità. L’alternativa è l’eristica (dal greco ἐριστική τέχνη), l’argomentare/battagliare sofistico e liberticida. Senza la verità non vi è libertà, poiché la verità pone il limite, permette alle pluralità di riconoscersi sul comune confine. La verità è nella storia, è metafisica del quotidiano senza il quale non vi è che la violenza dell’alienazione.

Salvatore Bravo

[1] György Lukács, Storia e coscienza di classe, Mondadori, Milano 1973, p. 115.

[2] Ibidem, p. 64.

[3] Ibidem.

[4] Ibidem, p. 66.

[5] Ibidem, pp. 66-67.

[6] Ibidem, pp. 96-97.

[7] Ibidem, pp. 98-99.

[8] György Lukács, L’uomo e la rivoluzione, Punto rosso, Milano 2013, p. 22.