Come a raggio di sol che puro mei

per fratta nube già prato di fiori

vider, coverti d’ombra, li occhi miei;

vid’io cosìpiù turbe di splendori,

folgorate di su da raggi ardenti,

senza veder principio di folgori.

Dante Alighieri, Paradiso, XXIII, 79-84

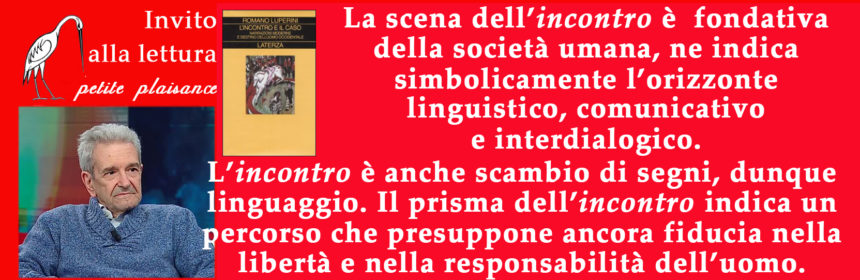

Il tema dell’incontro porta con sé risonanze arcaiche. Mette un soggetto di fronte all’altro; evoca la conoscenza ma anche lo scontro, il dialogo ma anche il conflitto. L’altro può essere ascoltato, interpretato, attraversato dialetticamente; oppure aggredito o rifiutato ed escluso o anche ignorato. Il faccia a faccia può suscitare immediatamente sentimenti primordiali di amore e di odio, sino ai due estremi dell’innamoramento e del duello. L’incontro è anche scambio di segni, dunque linguaggio. Il sorriso con cui si saluta qualcuno quando lo si incontra è atto di socializzazione, ma esso – ci informano gli studiosi di etologia e di antropologia – nasce dal timore dell’aggressione e dall’esigenza preventiva di esorcizzarla comunicando cordialità o, almeno, assenza di aggressività.

La scena dell’incontro è dunque fondativa della società umana, ne indica simbolicamente l’orizzonte linguistico, comunicativo e interdialogico e anche il rischio distruttivo che lo minaccia.

E anche: l’altro può sfuggire al nostro controllo, diventare l’immagine di una diversità perturbante, di una materialità che si sottrae alla nostra capacità di comprensione e che ci sovrasta. Può rappresentare insomma un interlocutore con cui è possibile confrontarsi più o meno alla pari, colloquiando o duellando, oppure una alterità per così dire naturale (non importa se rappresentata da un animale, come in Tozzi di Bestie, o da una persona), che ci sta di fronte muta e irriducibile ai nostri parametri. L’altro insomma può indicare simbolicamente l’estraneità non solo del contesto sociale, ma del cosmo intero che ci fronteggia nella sua opaca insignificanza, nella sua impermeabilità alla nostra griglia semantica. In questo secondo caso la scena dell’incontro diventa fondativa del rapporto io-mondo, soggetto-oggetto: non esprime solo una relazione storica e sociale, ma anche una ontologica.

Quando la scena dell’incontro si fa oggetto di rappresentazione letteraria, vale a dire di una operazione per propria natura plurisignificante e densamente simbolica, tutti questi aspetti possono confluirvi e convivere fra loro. Dietro l’incontro, insomma, si profilano un tessuto di rapporti sociali, che può essere espresso con il linguaggio della psicologia, della sociologia e dell’analisi sociale, e una rete di relazioni ontologiche con il mondo che possono essere comunicate con quello della magia o della scienza, della fantasia o della filosofia. Non per nulla i critici tentano di parafrasare i testi, di tradurne e interpretarne il messaggio, facendo ricorso, spesso, a tutti questi linguaggi.

L’incontro è anche una grande metafora della condizione storica dello scrittore all’interno della società, del suo rapporto con i gruppi sociali, della sua funzione, del mandato che può assolvere o che gli può essere revocato, e anche della sua relazione con il mondo, mediata dalle ideologie scientifiche, filosofiche e religiose e dall’immaginario del suo tempo, nonché, ovviamente, anche da mitologie, attese, divieti, timori arcaici, filtri fantasmatici derivanti da una storia psicologica personale e da un inconscio collettivo di lunghissima durata.

Nel suo complesso la parabola di un secolo tracciata attraverso il prisma dell’incontro sembra indicare un percorso che presuppone ancora, nel suo momento di partenza, una fiducia nella libertà e nella responsabilità dell’uomo, nella sua capacità di confrontarsi con l’altro, di modificarlo attraverso un duello di parole e di inserirsi mediante l’atto letterario nella costruzione di un tessuto sociale, e che testimonia invece, nel suo momento di approdo – la grande stagione del romanzo e del racconto modernisti –, la fine del mandato sociale degli scrittori, la loro condizione di isolamento, la loro sfiducia nella possibilità stessa dell’uomo di incontrarsi, di dialogare, di trasformare l’interlocutore e di poter conoscere e dominare il mondo.

Contemporaneamente, a cavallo fra i due secoli, si è affermata la nuova antropologia di una società di massa in cui l’individualismo si è degradato a narcisismo diffuso e stereotipato, l’importanza della vita privata ha soverchiato quella di una vita pubblica in cui l’uomo occidentale è sempre più ridotto al ruolo di spettatore passivo e l’incomprensibilità della storia e del mondo si è tradotta nella sensazione crescente di essere alla mercé di un potere estraneo e di una casualità incontrollabile. Ovviamente […] non si tratta di un processo unidirezionale e rettilineo, ma di una spirale che può ritornare su se stessa, e non sono mancati infatti momenti di interruzione del processo e di inversione di rotta. E tuttavia l’apologo di Kafka commentato nell’ultimo capitolo e dedicato a uno spettatore impotente che non riesce più a intervenire sul palcoscenico della storia e neppure a decifrare la scena che vi si svolge mi pare ancora tragicamente attuale.

[…] Vorrei spiegare il senso delle due terzine dantesche poste in esergo. Gli scrittori del grande canone europeo ci appaiono come «splendori», traiettorie «folgorate» da una luce che le muove e che per noi ormai è diventata incomprensibile.

La nuvola che nasconde il sole, lasciando appena un varco attraverso cui i raggi riescono comunque a filtrare, copre pure noi con la sua ombra. Anche i nostri occhi, come quelli del pellegrino medievale, sono «coverti» da essa e incapaci di «veder principio di folgori». Ma per Dante quel principio esisteva: anche se non poteva essere individuato con lo sguardo, stava indubitabilmente lì, sorgente sicura di luce; per noi è diventato così problematico che forse nemmeno esiste più (o almeno così sembra pensare la maggior parte di coloro che ritengono in Occidente di appartenere al gruppo degli intellettuali).

Il significato si è come ritirato dalla vita. Non sappiamo più rispondere a domande come: cosa muove quelle traiettorie? Perché, in nome di cosa, ci appaiono come «splendori»? Cosa sono e a cosa rinviano oggi i «raggi ardenti» che le illuminano? Eppure una risposta sarebbe dovuta. Anche se non sappiamo più darla, anche se la certezza della verità è venuta meno, una verità è pur sempre pronunciabile. […] Oppure l’uomo d’Occidente non è neppure in grado di percepire che incontrarsi, scambiarsi esperienze, dialogare, interrogare l’altro e farsi interrogare, e anche entrare nel conflitto delle interpretazioni e competere con ragionamenti e forza di parole, è condizione migliore della reciproca estraneità, della indifferenza e del silenzio che ci circonda nel frastuono in cui viviamo? L’unica ontologia accettabile, scriveva l’ultimo Lukács, è quella dell’essere sociale.

Adorno aggiungeva che esiste civiltà solo dove si può essere diversi senza paura.

Eppure gli autori interrogati in questo libro ci parlano di un mondo in cui ogni individuo è isolato, il destino è diventato cosa privata, la dimensione della collettività, della storia e della vita pubblica si sta dissolvendo, l’uomo non è più in grado di controllare la traiettoria sociale della propria esistenza e la casualità sembra dominarla. […]

Se ogni discorso critico è un discorso allegorico – si parla di questo, il letterario, per parlare di altro, e fra le due sfere c’è uno iato, lo stesso che divide significante da significato –, l’allegoria di questo libro è scoperta e rivela, anch’essa, come tutte le allegorie moderne, il vuoto che la sottende. Il discorso critico è privo di garanzie. Trae la propria forza dalla interpretazione e dalla argomentazione, dunque da un pubblico, da un contesto comunitario, che però è sempre precario e mutevole. Quando questo, come oggi, è scarsamente presente o manca del tutto, la critica perde, o rischia di perdere, ogni valore o significato. Ma tentare fa parte della sua scommessa ermeneutica. Il suo punto di debolezza è anche il suo punto d’onore; e la sua umiltà non può disgiungersi da questo orgoglio.

Romano Luperini, L’incontro e il caso. Narrazioni moderne e destino dell’uomo occidentale, Laterza, Bari-Roma 207, pp. 32-36.

***

Descrizione

L’incontro tra Ulisse e Nausicaa, quello tra Leopold Bloom e Gerty MacDowell, l’incontro di Lucia con l’Innominato e quello tra Emilio e Angiolina, in Svevo: nelle narrazioni di ogni genere e tempo l’incontro non è solo tema molto vitale dell’intreccio ma anche artificio della trama, contenuto e forma. Se i personaggi di Balzac e Manzoni vivono gli incontri come momenti decisivi dell’esistenza, desiderati, programmati o indotti, nel modernismo europeo e in buona parte della successiva letteratura del Novecento, con il prevalere di un senso di caos e incontrollabile casualità, la fecondità narrativa dell’incontro si ‘svuota’. Non più effetto di azioni consapevoli, si stempera nella gamma intangibile degli incontri mancati, sostituiti o impossibili, faccia a faccia perturbante con una imprendibile alterità, o prodotto di inconfessabili pulsioni. Dietro l’incontro interpersonale si percepisce, in filigrana, la condizione dello scrittore e il suo rapporto incerto e problematico con la realtà. Da Manzoni a Joyce, da Flaubert a Proust, da Maupassant a Svevo, Pirandello e Kafka, Romano Luperini guida il lettore in una suggestiva e densa indagine alle radici della rappresentazione letteraria del motore capriccioso che governa l’esistenza.

***

Romano Luperini – Non si dà educazione senza utopia, senza un progetto. Ogni educazione presuppone una utopia, la esige. La scuola deve educare coltivando l’universale umano che è in tutti noi.

Romano Luperini – Prigionieri di una logica e di un linguaggio esclusivamente economici, dovevamo subito seppellire questo linguaggio. E invece con questo linguaggio ci hanno perfettamente addomesticato e addestrato. Noi stessi, noi docenti, siamo diventati la macchina amministrativa del sistema.