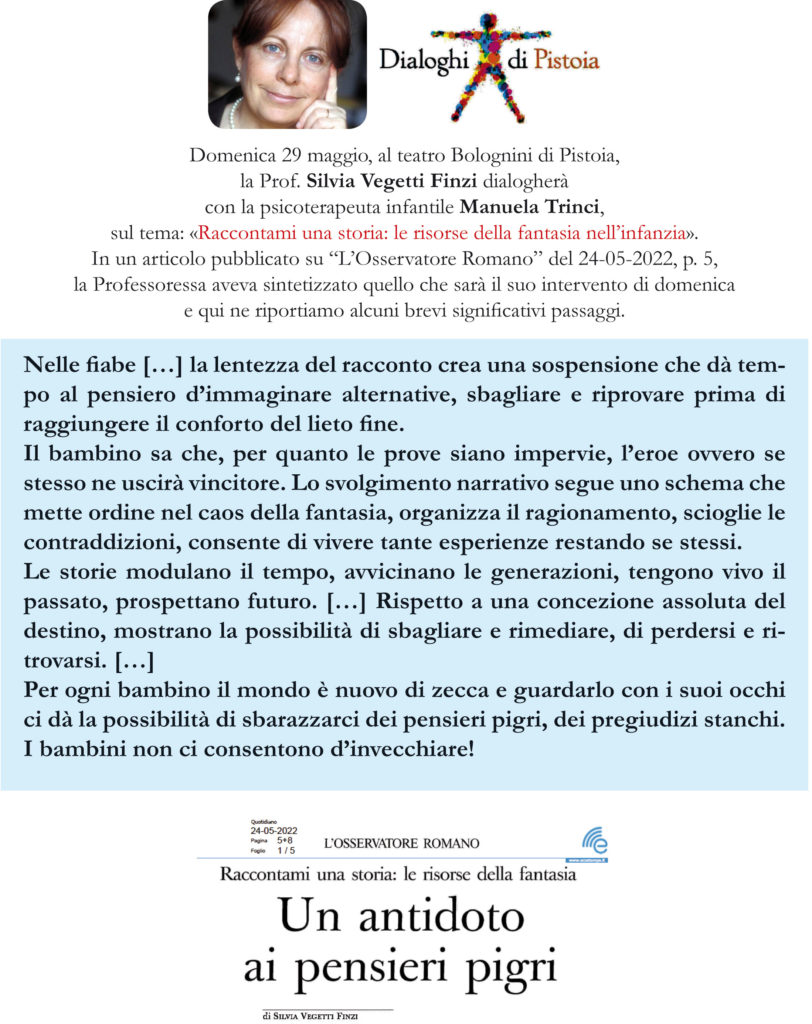

Silvia Vegetti Finzi – «Raccontami una storia: le risorse della fantasia nell’infanzia. Per ogni bambino il mondo è nuovo di zecca e guardarlo con i suoi occhi ci dà la possibilità di sbarazzarci dei pensieri pigri, dei pregiudizi stanchi. I bambini non ci consentono d’invecchiare!

Silvia Vegetti Finzi – La tecnica, finalizzata all’efficienza e al successo, travalica sovente la conoscenza teorica, celando, sotto l’imperturbabile apparenza dello scienziato, il volto inquietante dell’apprendista stregone, travolto dall’impersonale autonomia dei suoi stessi poteri.

La crisi delle grandi utopie del secolo ci rinvia al compito di riconoscere, tra le altre cause, le passioni che le hanno alimentate: tanto quelle espresse quanto quelle invisibili perché sepolte negli inferi del pensiero notturno. Non per questo ci sarà concesso di controllarle una volta per tutte. La fiducia che Eros possa prevalere sulle oscure potenze di Thanatos illumina l’orizzonte freudiano della storia, senza tuttavia sottrarci al conflitto e alla cura, come rivela la conduzione interminabile dell’analisi.

Poiché le tensioni emotive pervadono ogni umana esperienza e nessun vissuto può dirsi al riparo dalle perturbazioni degli affetti, non vi è un “al di là della passione”, un esercizio incontaminato del pensiero. Fortunatamente la ragione spassionata rimane un ideale regolativo più che una pratica di vita.

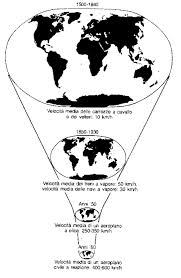

Con la consueta, lapidaria efficacia, Lacan definisce il sapere dell’inconscio «impossibile e necessario». Tanto più necessario in quanto la pretesa (espressione della deriva passionale della conoscenza umana) di padroneggiare i moti di vita e di morte che costituiscono l’ordito segreto del mondo è tutt’altro che esaurita. La tentazione di tradurre in atto, senza mediazioni, senza remore, il desiderio inconscio caratterizza la scienza moderna dove la tecnica, finalizzata all’efficienza e al successo, travalica sovente la conoscenza teorica, celando, sotto l’imperturbabile apparenza dello scienziato, il volto inquietante dell’apprendista stregone, travolto dall’impersonale autonomia dei suoi stessi poteri. Adorno, che ne coglie l’intima hybris, ci esorta in controtendenza all’indugio, alla sospensione dell’urgenza passionale, perché «la contemplazione senza violenza, da cui viene tutta la felicità della verità, impone all’osservatore di non incorporarsi l’oggetto: prossimità nella distanza».[1]

Silvia Vegetti Finzi, Freud: dalla conoscenza dellepassioni alla passione della conoscenza, in S. Vegetti Finzi (a cura di), Storia delle passioni, Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 274-275.

[1] Th.W. Adorno, Minima moralia. Meditazioni della vita offesa, Einaudi, Torino 1994, p. 97.

Silvia Vegetti Finzi – Senza rischi non si cresce e i bambini hanno bisogno di incontrare l’imprevisto. I bambini possono aiutarsi, consolarsi e diventare grandi utilizzando le loro potenzialità, le loro risorse. Sono ancora privi di esperienza, è vero, ma la vita s’impara solo vivendo.

Alcuni dei suoi libri

Alcuni libri

di Silvia Vegetti Finzi

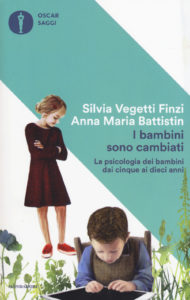

I bambini sono cambiati. La psicologia dei bambini dai cinque ai dieci anni

I bambini di oggi sono cambiati. Crescono sempre più in fretta. A sette, otto anni sono già informati, riflessivi, attenti alle novità, ma anche esigenti e caparbi, spesso soli e privi di vere risposte. Come vivono veramente gli anni brevi e sfuggenti che li separano dall’adolescenza, e soprattutto come possono essere aiutati ad affrontare la vita che si apre loro davanti? Questo libro, scritto in forma di dialogo e rivolto a tutti coloro che hanno a che fare con i bambini, propone una prima analisi del problema, una lettura dei vari aspetti di un’età ricchissima di fermenti, potenzialità e promesse, ponendosi anche come guida per affrontare i rapporti familiari e scolastici o per poter intervenire nel caso di comportamenti difficili.

***

L’età incerta. I nuovi adolescenti

Chi sono i ragazzi del Duemila? Come capire che cosa avviene dentro di loro? Dalla prepubertà allo sviluppo sessuale e alla piena adolescenza, fino all’impegnativa conquista dell’identità e dell’autonomia personale, “L’età incerta” indaga non solo l’evoluzione dell’adolescente, affrontando tutti gli snodi più problematici, ma anche i rapporti con genitori, insegnanti, coetanei, sino alla scoperta dell’amore e alla relazione di coppia. Uno strumento per conoscere, dal punto di vista dei ragazzi, i sentimenti e le emozioni che li animano, i rischi che incontrano e le risorse di cui dispongono. Un libro che può aiutare gli adulti a svolgere il loro compito senza lasciarsi travolgere dall’ansia e dalla paura di sbagliare.

***

A piccoli passi. La psicologia dei bambini dall’attesa ai cinque anni

Nei primi cinque anni di vita il bambino vive un’avventura straordinaria e tumultuosa: guarda il mondo con occhi magici e nello stesso tempo impara a vivere e ad amare seguendo un percorso che lo porta, a piccoli passi, dalla dipendenza all’autonomia. In questo suo cammino occorre saper cogliere i mille messaggi che il piccolo ci manda con i suoi comportamenti. Che significato hanno il rifiuto del cibo, l’insonnia, il capriccio inarrestabile? Perché ha paura degli estranei, è geloso del papà o passa ore davanti al televisore? Scritto in forma di dialogo, questo libro prepara i genitori a rispondere con spontaneità, sensibilità e competenza ai bisogni e ai desideri del loro bambino, un essere sempre unico e imprevedibile.

***

Madri e figlie. Ieri e oggi

Quando si è buone madri? E quando buone figlie? E se non si è per niente madri, si può essere buone donne? Le storie parallele di Dacia Maraini e Silvia Vegetti Finzi, l’una portata via dall’Italia e ultra protetta dalla madre mentre è in corso nel Paese la dittatura fascista, l’altra invece abbandonata dalla mamma e dal papà in fuga dallo stesso regime. E i racconti di Anna Salvo, le cui pazienti sul lettino continuano a mettere al primo posto il loro rapporto con la madre. Il libro raccoglie il dibattito che si è svolto sul tema nel corso di una manifestazione intitolata “I dialoghi di Trani”, organizzata dall’Associazione Maria del Porto e dai Presidi del libro.

***

Silvia Vegetti Finzi dialoga con le mamme

Tutti i problemi della prima infanzia affrontati in modo sereno e semplice. Un libro tutto domande e risposte: una finestra aperta sul mondo dei bambini e dei genitori. Un mondo ricco e affascinante, ma che troppo spesso rimane chiuso all’interno della famiglia dove la solitudine ingigantisce i problemi e alimenta l’ansia. Le pagine accompagnano lo sviluppo del bambino dalla nascita alla scuola materna, soffermandosi sui passaggi critici e i momenti più significativi. L’avventura straordinaria dei primi anni di vita e la consapevolezza che ogni crisi può essere superata acquisendo fiducia nelle proprie capacità e nelle risorse del proprio bambino.

***

L’ospite più atteso. Vivere e rivivere le emozioni della maternità

Negli stati crepuscolari della mente, intermedi tra il sonno e la veglia, affiorano le fantasie materne. Là dove, incontrando il bambino che nascerà, lo conducono nel mondo che l’attende.

In questo libro l’autrice narra e commenta, con profonda sensibilità, una storia di maternità con l’intento di valorizzare una esperienza fondamentale, che non sempre occupa il posto che merita nella vita delle donne. Già i mesi dell’attesa costituiscono, se non vengono prevaricati da altre richieste, un periodo di straordinaria intensità emotiva. Ma, nell’epoca della fretta, molte giovani donne si trovano sole e smarrite al momento di realizzare il desiderio di un figlio. Per aiutarle è allora opportuno riallacciare un dialogo tra le generazioni ove alcune troveranno la possibilità di rievocare situazioni ed emozioni che credevano dimenticate, altre di sentirsi motivate e preparate ad accogliere «l’ospite più atteso», il figlio che nascerà.

***

Il romanzo della famiglia. Passioni e ragioni del vivere insieme

Dalla formazione di una nuova coppia alla nascita e all’educazione dei figli, ai conflitti, alla separazione ecc. Un viaggio alla scoperta di noi stessi e del concetto di famiglia alla luce della riflessione psicoanalitica.

***

Volere un figlio

I contraccettivi e le biotecnologie, negli ultimi anni, hanno reso la procreazione una scelta volontaria. In questo volume l’autrice ripercorre l’esperienza della maternità cercando di fornire alle coppie una guida e un supporto che sia d’aiuto nel momento determinante della decisione, facendo chiarezza sulle antiche tecniche della procreazione assistita.

***

Quando i genitori si dividono. Le emozioni dei figli

Le separazioni e i divorzi sono nel nostro Paese in continua crescita. Ma, si chiede la psicologa Silvia Vegetti Finzi, cosa accade quando i genitori si separano? Grazie alle moltissime lettere ricevute da ragazzi e adulti che vivono o hanno vissuto le difficoltà di un divorzio e forte della sua esperienza clinica, l’autrice mostra i molti modi in cui la rottura dei rapporti familiari segna, in bene e in male, il percorso esistenziale di chi è costretto a subirla e come, spesso, la percezione di essa vari a seconda dell’età e del sesso. Appendice di Daria Finzi e Anna Spadacini.

***

Nuovi nonni per nuovi nipoti. La gioia di un incontro

Silvia Vegetti Finzi offre un interessante spaccato della realtà dei nonni partendo dall’inedito rapporto tra l’ultima generazione di nonni e quella dei loro giovanissimi nipoti. I nonni di oggi, cresciuti per lo più negli anni del miracolo economico, hanno partecipato alla modernizzazione della società e fruito di un benessere diffuso, ma hanno anche assistito agli sconvolgimenti prodotti dagli anni della contestazione, al rovesciamento dei canoni e dei valori della tradizione. Ora, in uno scenario caratterizzato dall’eclisse degli ideali politici, dalla precarietà del lavoro, dalla crisi della coppia e della scuola, nonne e nonni, seppure in modo diverso, sembrano costituire l’unica solida architrave della famiglia. Spesso garantiscono ai figli un aiuto economico e suppliscono alla generale carenza di servizi per l’infanzia prendendosi cura dei nipoti. Esentati da compiti educativi diretti, possono sperimentare il piacere di condividere con i bambini ambiti di libertà, di fantasia e di gioco, ricevendone in cambio affetto e complicità. La “nonnità” svolge quindi una funzione importante, talora essenziale, ma proprio per questo è sottoposta più che in passato a un carico di aspettative, richieste, pressioni e ricatti affettivi difficile da governare. Le numerose testimonianze raccolte, organizzate e analizzate per argomenti, fanno di queste pagine un racconto a più voci in cui caratteri e storie molto diverse si incontrano e si confrontano.

***

Il bambino della notte. Divenire donna, divenire madre

Nel momento in cui le tecniche si stanno impadronendo della procreazione questo libro intende andare controcorrente, ribadendo l’importanza della mente e del corpo della donna nella maternità. Attraverso la narrazione di una analisi, l’autrice ricostruisce il lungo processo che conduce dall’essere figlia all’essere madre.

***

Parlar d’amore. Le donne e le stagioni della vita

Silvia Vegetti Finzi raccoglie in questo libro le lettere più significative che le lettrici di “Io donna” le inviano ogni settimana e le dispone lungo un percorso accidentato e affascinante: dai primi passi dell’innamoramento alle diverse declinazioni delle relazioni amorose, dal vivere in coppia al desiderio di maternità, dall’abbandono al tradimento, fino agli anni della maturità e della vecchiaia, ancora ricchi di nuove, impreviste opportunità. L’autrice ne individua gli snodi cruciali in una conversazione spontanea e consapevole che mette in luce la straordinaria ricchezza della vita femminile, il coraggio con cui le donne, attraversando prove e difficoltà, pretendono e ottengono la loro parte di felicità.

***

La stanza del dialogo. Riflessioni sul ciclo della vita

Ne “La stanza del dialogo” si parla dell’educazione dei figli, di genitori alle prese con adolescenti che assumono comportamenti apparentemente incomprensibili, della difficoltà di trovare l’anima gemella in un’epoca che alimenta aspettative irreali, di famiglie che si compongono e si disfano, del tempo che passa veloce e di tante altre cose. Ma ciò che colpisce maggiormente dell’agile libretto che raccoglie e contestualizza ora una scelta degli interventi di Silvia Vegetti Finzi sul settimanale ticinese Azione, è il tono con cui la psicologa-scrittrice si rivolge ai suoi interlocutori: un tono che esprime un altissimo senso della dignità umana, un rispetto profondo per le donne e gli uomini di oggi, accettati, senza facili indulgenze, per quello che sono, con tutte le loro evitabili e inevitabili debolezze.

***

Psicoanalisi al femminile

Anna Freud, Melanie Klein, Marie Bonaparte, Lou Andreas-Salomé, Sabina Spielrein, Helen Deutsch, Karen Horney, Françoise Dolto, Luce Irigaray. Sono state queste donne a percorrere i sentieri interrotti, gli interrogativi inevasi, le possibilità intentate dalla psicoanalisi, esplorandone le zone buie.

***

Psicoanalisi ed educazione sessuale

La sessualità è un problema importante e molto difficile da affrontare: conviene cominciare a studiarla il più presto possibile, benchè i pregiudizi cerchino di impedirlo. In questa antologia, quanto mai opportuna, i grandi della psicoanalisi analizzano i silenzi e le bugie con cui per anni si è risposto alle domande dei bambini sugli enigmi del corpo e della sessualità. Ferdinando Savater

***

Storia della psicoanalisi. Autori, opere, teorie 1895-1990

Mai come oggi la psicoanalisi ha avvertito l’esigenza di una riflessione sulla propria identità e il proprio futuro. Dopo più di cento anni dall'”Interpretazione dei sogni” (1900), considerata l’opera di fondazione, molti cambiamenti sono sopravvenuti. Pur restando Freud un punto di riferimento ineludibile, il paradigma iniziale si è articolato in un ventaglio di prospettive e in una molteplicità di Scuole diffuse in tutto il mondo. Per orientarsi tra le diverse alternative, Silvia Vegetti Finzi si è proposta di ricostruire da un punto di vista storico i molteplici percorsi della psicoanalisi e i problemi teorici, terapeutici, culturali e sociali che essa ha affrontato e diversamente risolto, restituendo respiro critico e prospettiva unitaria al vivace dibattito intorno a questa disciplina. Esposto con stile piano e coinvolgente, rivolto a un ampio pubblico, non solo a studenti e professionisti, il saggio di Silvia Vegetti Finzi illumina il passato, interroga il presente e prefigura il futuro.

***

Freud e la nascita della psicoanalisi

(scheda di Civitarese, G., L’Indice 1996, n. 1, pubblicata per l’edizione del 1995)

Chi ha avuto modo di apprezzare la “Storia della psicoanalisi. Autori opere teorie 1895-1990” troverà in questo nuovo volume di Silvia Vegetti una conferma.Si tratta infatti di una guida alla psicoanalisi, attraverso la “biografia” della scoperta diFreud e l’analisi dei suoi scritti principali, piana e di piacevole lettura quanto rigorosa nei contenuti. Tra gli spunti che si possono ricavare da questo testo sottolineerei la difesa della trasmissibilità della psicoanalisi, nei suoi contenuti teorici e nelle sue virtualità decostruttive, anche al di fuori di percorsi iniziatici e contro la pretesa avanzata da alcuni di una qualche extraterritorialità rispetto al “normale” discorso epistemologico.Proprio l’attenzione ai problemi epistemici – la psicoanalisi come ultima avventura della razionalità occidentale e la dialettica tra polarità ermeneutica e adesione ai paradigmi delle scienze della natura – conferisce al testo la sua attualità.Un pubblico di “non addetti ai lavori” troverà di che interessarsi alle vicende di una disciplina che ha avuto un impatto difficilmente immaginabile sulla cultura di questo secolo. Studenti a vario titolo delle teorie freudiane avranno a disposizione uno strumento di lavoro che fa dell’accuratezza delle note e dei rimandi bibliografici uno dei suoi elementi distintivi. Potrebbero essere delusi invece quanti andassero alla ricerca di riletture originali o interpretazioni inedite delle tesi freudiane.

Pensa a Itaca sempre

il tuo destino ti ci porterà

[…] Non sperare ti giungano ricchezze:

il regalo di Itaca è il bel viaggio

senza di lei non lo avresti intrapreso.

Di più non ha da dirti.

E se ti appare povera all’arrivo

non t’ha ingannato.

Carico di Saggezza e di esperienza

avrai capito un’Itaca cos’é.

Kostantinos Kavafis

Silvia Vegetti Finzi

Una bambina senza stella

Le risorse segrete dell’infanzia per superare le difficoltà della vita

Rizzoli, 2015, pp. 229.

“I bambini possono aiutarsi, consolarsi e diventare grandi utilizzando le loro potenzialità, le loro risorse. Sono ancora privi di esperienza, è vero, ma la vita s’impara solo vivendo”.

Risvolto di copertina

Chi è la bambina senza stella? Una bambina, in cui si cela l’autrice, sfortunata, ma non troppo. Seguendo il filo dei suoi ricordi, sedotto da una scrittura suggestiva e poetica, il lettore porrà ritrovare, per consonanza, tratti perduti della propria infanzia, là dove risiede il cuore pulsante della vita e la parte più autentica di sé.

Cresciuta, come molti altri, negli anni tragici del fascismo, della guerra e delle persecuzioni razziali, che la coinvolgono in quanto nata da padre ebreo, la bambina ne uscirà intatta avendo preservato la magia dell’infanzia e la voglia di crescere. Le sue vicende, rievocate con sorprendenti flash della memoria e puntualmente commentate da una riflessione competente e partecipe, svelano le sofferenze dei bambini, spesso colpiti dai traumi della separazione, dell’indifferenza e del disamore. E il dolore infantile non cade mai in prescrizione.

Negli squarci di un passato che non passa possiamo cogliere però, con l’evidenza della vita vissuta, anche le meravigliose risorse con le quali l’infanzia può attraversare le difficoltà della vita: il gioco, la fantasia, la creatività e l’ironia. Risorse che, attualmente, un’educazione ansiosa e iperprotettiva rischia di soffocare.

Ed è con la forza del pensiero, della scrittura e della testimonianza che questo libro si propone di rassicurare i genitori che i loro figli ce la possono fare, ce la faranno, se riusciranno a realizzare, mettendosi alla prova, le loro potenzialità.

E la vita s’impara, non solo vivendo, ma anche raccontandola in una trama che, intessendo passato e futuro, dona senso e valore alla casualità del destino.

Alcuni appunti di lettura

«È con meraviglia che la bambina si apre alla realtà circostante» (p. 21).

«Accade che i bambini, sfogliando i primi libri, ne traggano un’impressione così intensa da imprimersi per sempre nella memoria» (p. 27).

«Il corpo si conosce solo vivendolo, mettendolo alla prova. Non si cresce senza esporsi a qualche ragionevole rischio» (p. 32).

«I nostri bambini crescono nella società del troppo. Il superfluo toglie valore alle cose riducendole a oggetti interscambiabili e insignificanti» (p. 36).

«Nessuno basta a se stesso. Si esiste sempre per qualcuno con cui si intreccia un dialogo che anima il pensiero. Anche quando quel “qualcuno” non ci sarà più» (42).

«Nessuno si salva da sé» (p. 51).

«L’inganno derealizza il mondo e destabilizza il senso di sé …» (57).

«I bambini prima di parlare sono parlati, investiti dalle espressioni che gli adulti rivolgono loro …» (p. 86).

«La solitudine è un sentimento complesso, intermittente, che si declina in vari modi a seconda delle circostanze della vita. In certi momenti si confonde con l’isolamento, in altri con l’abbandono, in altri ancora con lo spaesamento nel tempo, nello spazio. Ma esiste anche una solitudine felice, desiderata, ricercata per ritrovare se stessi e incontrare le proprie immagini interiori» (p. 103).

«Il tempo della memoria non è lineare. La sua catena è composta di segmenti che solo a posteriori vengono connessi nella narrazione e inseriti nella cornice della storia» (p. 134).

«Il malessere dei bambini risulta più opprimente di quello degli adulti perché non hanno la minima idea di quando finirà» (p. 146).

«[…] senza rischi non si cresce e i bambini hanno bisogno di incontrare l’imprevisto per attivare processi di adattamento. […] Se impediamo ai bambini di entrare nel mondo reale, si confronteranno con quello virtuale, spesso più ingannevole e pericoloso» (189).

«[…] l’evoluzione della mente non si accompagna necessariamente a quella del corpo e può accadere che le gambe rincorrano i pensieri» (p. 193).

«[…] comprende, con un intimo sentire, che d’ora in poi i confini della sua vita saranno più ampi e più alti. È il miracolo della bellezza che, se colta, può salvare il mondo» (p. 205).

«In mancanza di un positivo contesto di riferimento, come sottrarsi agli stereotipi che ingabbiano l’infanzia? Come trasformare l’identità ricevuta passivamente in identità modellata creativamente, secondo un orizzonte di valori e uno stile di vita personali?» (p. 212).

«È raro che un educatore sospenda la percezione immediata di un allievo e si lasci sorprendere. Spesso trova più comodo inserirlo in un casellario già predisposto […]» (p. 224).