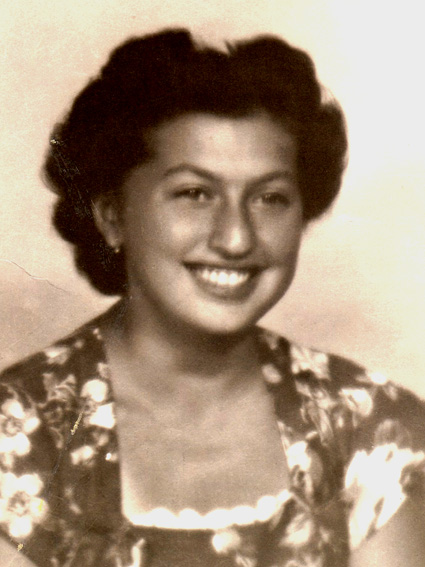

Anna Bravo (1938-2019) – Non dobbiamo smembrare e sminuzzare l’interezza dell’esperienza partigiana. Le donne erano contemporaneamente partigiane in armi o gappiste e membri di gruppi di difesa delle donne. Domina l’immagine di nonviolenza come assenza di conflitto, ma non è così, poiché la nonviolenza riconosce che vi è in atto un conflitto terribile.

Intervento di

Anna Bravo

Storica, Università di Torino

Movimenti di liberazione e riduzione del danno

(Cerimonia di consegna del Premio “Diana Sabbi”, Provincia di Bologna, Bologna, 12 maggio 2006)

Grazie per questo invito che per me è un onore ed una gioia. Ovviamente non solo per me, perché è come se ci fosse un filo di continuità, tra la grande donna che ha fatto così tante cose nella sua vita, e alcune rappresentanti delle nostre istituzioni elettive, storiche, ricercatrici giovani, filo che lascia pensare ad una tradizione che corre attraverso persone diverse. Una tradizione in cui sono benvenuti gli uomini, quelli che sono interessati a questo tema e portano un contributo nuovo.

Ho pensato di presentare alcune riflessioni su un concetto a me molto caro in questo periodo: quello della riduzione del danno. Negli anni c’è stata una campagna mediatica e di molti libri completamente centrata sull’aspetto cruento della resistenza (non credo assolutamente che bisogna sacralizzare la resistenza) che ha favorito un’immagine non rispondente al vero. Parlerò di riduzione del danno non per contrapporre dei pro a dei contro, per fare la conta del bene e del male che c’è stato (non penso sia un tema interessante), tratterò invece questo concetto, perché, insisterere tanto sull’aspetto cruento della resistenza ha causato un effetto deleterio: quello di smembrare, di sminuzzare l’interezza dell’esperienza partigiana. Il secondo pericolo che vedo è che si crei un solco tra resistenza armata e resistenza non armata: due fenomeni diversi ma con punti in comune importanti da rintracciare per evitare contrapposizioni inutili che non fanno procedere nella ricerca storica. Quindi si tratta di prendere lo spunto da una campagna mediatica ‘brutta’ per capire se ci sono delle cose da ricavare per andare avanti.

Vorrei, preliminarmente dire due cose: primo, quando si parla di riduzione del danno, non si parla del cosiddetto male minore che significa contemplare una situazione e scegliere il male meno grave. Parlare di riduzione del danno, in particolare in una situazione di guerra, significa, invece, agire perché un danno diventi più piccolo, si tratta di una posizione molto attiva e forte in cui le donne sono state particolarmente protagoniste. Secondo, il concetto di riduzione del danno non appartiene solo ai movimenti di resistenza; nella corrente giuridica del pacifismo, che nasce già nella seconda metà dell’800, vi è un grande lavoro di riduzione del danno affidata ad accordi bilaterali, a trattati internazionali che fissano divieti ed obblighi sia per i prigionieri di guerra sia per i civili (la massima esponente di questa corrente pacifista è una donna che si chiamava Berte von Suttner, che ha avuto il premio Nobel nel 1905), vi è il tentativo di creare una struttura giuridica che ponga dei limiti oltre i quali erano previste ritorsioni più gravi. (Purtroppo tutto questo è sempre accaduto solo dopo una guerra, basti pensare alla dichiarazione dei diritti dell’uomo).

L’aspetto interessante delle pratiche di riduzione del danno nella resistenza, intesa nel suo senso più ampio, è che avvengono dentro la guerra, in piena guerra. Parlerò della resistenza in Italia per squarci, poiché il tempo è poco. Comunque, lo sforzo di ridurre il danno è un punto tipico, per certi versi ovvio. Il partigiano combatte nel suo territorio, a che fare con i suoi connazionali, concittadini, compaesani, è interessato a proteggere il paese pertanto è quanto mai scontata questa caratteristica dell’azione. Ma il movimento partigiano, il movimento armato, ha anche una priorità, quella di contribuire alla sconfitta di fascisti e tedeschi. Far saltare un treno mette in difficoltà il nemico, ma c’e la consapevolezza che tale ponte nel dopoguerra non ci sarà più. Qui emerge l’aspetto drammatico che il partigiano in armi spesso vive.

Vi è un’insieme di ricerche italiane molto belle, parlo di Pezzino, Contini, Portelli, Paggi, che hanno analizzato tale dilemma nelle conseguenze della memoria di cittadini vittime di stragi naziste, registrando contraddizioni, come è normale che sia. Il partigiano, perciò, si trova di fronte questo dilemma, che non si può risolvere in modo indolore, mentre la resistenza disarmata, civile, ha come sua priorità quella di diminuire al massimo il dominio e lo sfruttamento che il nazismo esercita sulle popolazioni occupate. Ossia, limitare la razzia di beni, di persone, le deportazioni degli ebrei e quelle politiche. La resistenza civile si muove molto all’interno di questa logica attiva di diminuzione del danno.

Pensando alla contrapposizione che poteva nascere dalla campagna mediatica in cui da un lato c’è la resistenza armata uguale sangue e violenza, la resistenza civile uguale salvezza ed angelismo, il concetto di riduzione del danno è interessante, poiché presenta punti di contatto tra questi due settori della resistenza, che noi donne non abbiamo mai contrapposto l’uno all’altro, ma che spesso sono stati tenuti divisi. Durante le pratiche armate c’era infatti la possibilità di ridurre il danno.

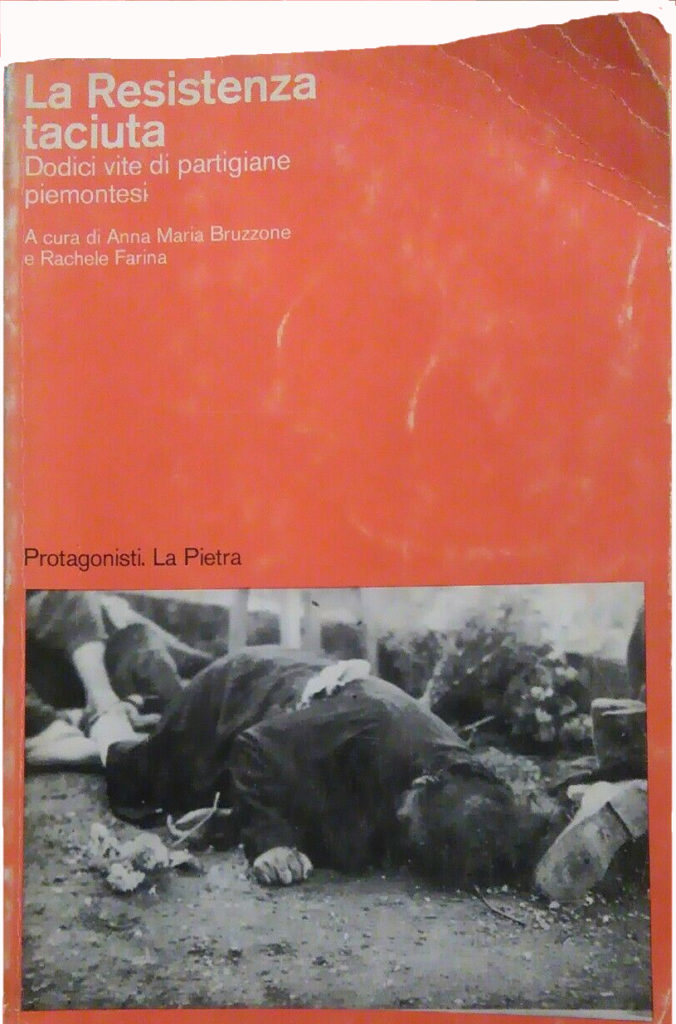

Partirò portando l’esempio di alcune donne che erano contemporaneamente partigiane in armi o gappiste e membri di gruppi di difesa delle donne che come noto sono l’organizzazione più attenta a salvaguardare la comunità, la sua sopravvivenza ed i suoi valori. (Un esempio vicino a noi, dall’altra parte dell’Italia, è quello dei gruppi di Carrara, che riescono a bloccare gli sfollamenti forzati vanificando il piano tedesco di ritirarsi attraverso territori sgombri. Essi impediscono questa manovra e la distruzione completa della città di Carrara). Una donna che lavora nei due settori è Nelia Benissone, una delle partigiane intervistate da Anna Maria Bruzzone e Rachele Farina per La resistenza taciuta.

Nelia aveva come specializzazione il sequestro di fascisti e tedeschi da scambiare con partigiani o con ostaggi, una classica azione che si fa con le armi, prendendo una persona per strada e portandola ai comandi per dare avvio alla trattativa. Nello stesso tempo era molto impegnata nel soccorso rosso, nei gruppi di difesa della donna, contribuiva a creare ambulatori per i giorni della liberazione, essendo così, parte di una cosa e dell’altra. Sentendola raccontare dopo tanti anni, non si capisce la cosa che più le dava soddisfazione, gioia di sé, l’unica cosa che si comprende è che le mancava la politica, perché i casi della vita hanno fatto sì che lei non potesse più avere un impegno politico. Comunque, come si è potuto vedere, anche il partigiano in armi, in questo caso la partigiana, può muoversi nell’ottica della diminuzione del danno, insieme ad altre donne, determinando un punto di convergenza.

Un secondo terreno, che stranamente non è emerso durante la polemica di due o tre anni fa intorno al libro di Pansa, è costituito dalle pratiche armate che nascono proprio per ridurre il danno. Uno degli aspetti meno citati è il fatto che, se l’Italia nel dopoguerra ha avuto danni limitati all’apparato industriale, è perché i partigiani hanno difeso le fabbriche. Militarmente, con le armi in pugno, hanno salvaguardato gli impianti industriali. Infatti, gli indici di distruzione sono più alti per quanto concerne l’agricoltura rispetto all’industria, proprio per questa azione difensiva dei partigiani. Nelle campagne vi era l’abitudine dei fascisti di bandire gli ammassi e di requisire gli animali, mucche, cavalli ecc. I partigiani spesso arrivavano disturbando e facendo fallire la requisizione, sapendo bene che requisire una mucca, significava togliere ad una famiglia il modo di tirare avanti ancora per un anno di guerra o di quanto sarebbe stato. Tali sono casi di grande interesse, ma poco valorizzati.

Un altro caso in cui bisognerebbe far partire delle ricerche è il problema delle tregue, visto finora in maniera molto limitativa. Spesso le tregue venivano fatte per motivi politici, per isolare una certa parte politica rispetto ad altre, ma in alcuni casi, come nel biellese, sono state fatte per dare un po’ di respiro alle popolazioni, per consentire di fare uscire dalle valli i tessuti e far entrare denaro per la sopravvivenza. In tal caso, concordare una tregua è proprio un atto di riduzione del danno, abbandonando l’idea di bellicosità come valore da perseguire sempre e comunque, vuol dire aver capito quando è più importante che si possano esportare tessuti e dar da mangiare alle persone piuttosto di fare uno scontro a fuoco.

Sempre nel biellese, nella primavera del ’45, viene firmato un contratto molto avanzato nell’industria tessile, con ridistribuzione del potere e ridistribuzione economica. Esso è stato “incoraggiato” dai partigiani dimostrando un altro modo di intervenire nella società civile: essi mostrano le armi ma non le utilizzano.

E’ possibile così individuare il valore di riduzione del danno connaturato a certe pratiche armate. Infine l’aspetto, di cui si è discusso poco, ossia la riparazione del danno sul piano simbolico. E’ vero che c’e stato un dibattito molto forte intorno all’idea di morte della patria (penso da un lato a Ernesto Galli della Loggia e Elena Aga Rossi, dall’altro a Claudio Pavone, Vittorio Foa e molti altri). Alcuni sostengono che l’8 settembre con il disfacimento dell’esercito vi è la fine della patria, altri come Vittorio Foa pensano, diversamente, alla rinascita della patria perché quella che muore è la patria fascista. Si tratta di due posizioni inconciliabili se viste a livello dei vertici, come questione di apparati, crollo dell’esercito e degli alti comandi, disfacimento degli uffici ecc. In ogni caso, pensando ad alcune ricerche che ho fatto tanti anni fa, mi rendo conto che il concetto di morte della patria non colpisce solo i fascisti, i monarchici o chi pensa che la sfera pubblica delle istituzioni debba mantenere il suo potere, per essere rispettabile e rispettata. Ci sono anche borghesi ‘piccoli-piccoli’ che non sono particolarmente legati a queste tesi, ma che si sentono, in qualche modo, vicini al destino dell’esercito e delle istituzioni e che, trovandosi occupati, vivono l’umiliazione di un popolo che non osa agire perché occupato e sfruttato dai nazisti.

E’ chiaro che il riscatto dall’occupazione fascista e dalla sua primogenitura, nonché la riduzione del danno, sono rappresentati dalla resistenza, come movimento. Guardando la storia ad un livello micrologico, si vede l’esistenza del disagio, della sofferenza, dello smarrimento, in persone che non sono legate ad ideali militaristi, patriottici o monarchici. E si vedono situazioni in cui le armi possono funzionare come riscatto sul piano simbolico. Avevo un amico, un giovane operaio di famiglia contadina, Giovanni Rocca, nome di battaglia Primo, che aveva combattuto con i partigiani in Jugoslavia e poi era tornato al suo paese nel Monferrato. Era molto combattivo e in poco tempo aveva tirato su un gruppo di amici e fatto molti colpi rifornendosi ampiamente di armi nemiche. Nel giro di poco più di un anno era diventato capo di una divisione garibaldina grande e combattiva. La sua inclinazione “anarcoide”, “ribellistica” aveva causato in parte screzi con la dirigenza garibaldina composta da persone molto più adulte e con una storia molto diversa.

Prima ancora di conoscere questa persona, di diventare sua amica, ho sentito parlarne proprio da questi borghesi ‘piccoli piccoli’ che ho nominato. Come sapete le trattative tra partigiani e tedeschi esistevano per lo scambio di ostaggi di prigionieri, trattative per stabilire una tregua momentanea, per non fare rappresaglie in un certo paese. Nel momento della trattativa ad un lato del fiume vi erano gli ufficiali e dall’altro questo mio amico (vestito in maniera spettacolare: con i pantaloni corti, gli stivali, un berretto con una enorme stella rossa, giubbotto di pelle e carico dalla testa ai piedi di armi tedesche) che pianissimo senza scorta attraversava questo ponte. Questi borghesi piccoli piccoli avevano paura della durezza leggendaria di questo comandante partigiano, paura dei grandi rivolgimenti che la resistenza prometteva all’Italia.

Avrebbero forse preferito restare come erano, ma vivendo quella situazione di umiliazione, di non osare di ribellarsi, di sentirsi nessuno, come si sente chi è occupato, si identificavano moltissimo con questo ragazzo, utilizzando la frase “andava a trattare da pari a pari”. Tale può definirsi una forma di riduzione del danno simbolico, attuata paradossalmente, attraverso l’ostensione di un corpo maschile ricoperto completamente di armi. Si tratta di una forma di riduzione del danno molto vicina ad una cosa che forse può sembrare il suo contrario.

Parlando dei gruppi di difesa della donna ho dimenticato di dire una cosa molto importante. Essi cercavano di dare sepoltura ai morti partigiani. (Qualcuno ricorderà le ragazze dei gruppi che nei funerali portavano un garofano rosso e alle quali i fascisti giravano intorno) ed alle vittime dei tedeschi anche non partigiani. Il tentativo era di rendere giusto onore alle vittime e di sanare quella ferita enorme che prova una comunità quando i morti non vengono sepolti. Le esequie rappresentavano un’alta strategia politica simbolica che paradossalmente rientrava nello stesso piano di ricostituzione della fiducia in sé, del senso dell’onore che aveva questo mio caro amico.

Partendo dal fastidio di vedere questa campagna che ha smembrato l’interezza di un’esperienza molto complicata, in cui nessuno ha parlato del fatto che si stabilivano tregue che consentivano alla gente di sopravvivere, di questi funerali ancora molto vivi nella memoria delle persone anziane, credo, per concludere, che gli storici uomini, per lo meno alcuni, sono stati troppo legati a quest’immagine della lotta armata come sola vera forma di lotta antifascista, mentre è acclarato che ci sono forme di lotta altrettanto importanti come ad esempio la protezione degli ebrei che significa sottrarre prede ad Hitler, fatti che hanno lo stesso valore. Nel dibattito di due-tre anni fa, non sono venuti fuori questi temi, impoverendolo molto, ma aprendo per alcuni un altro punto di vista, con uno sguardo di riflessione di genere maschile e femminile, libero da questo primato delle armi e dalla falsa idea che non usarle costituisca un atto di codardia, di rinuncia al conflitto.

Chiudo dicendo che sono di fede atea e nonviolenta. In giro domina l’immagine di nonviolenza come assenza di conflitto, ma non è così, poiché la nonviolenza riconosce che vi è in atto un conflitto terribile e cerca di gestirlo riducendo al massimo il danno, quindi è la forma più alta a cui noi possiamo rifarci e che esisteva già nella resistenza.

Anna Bravo

“Ma, insomma, se sapessero solo cos’han fatto le donne!”. A vibrare così è la voce di una delle dodici partigiane piemontesi le cui testimonianze sono state trascritte e raccolte qui da Anna Maria Bruzzone e Rachele Farina. Erano gli anni settanta del secolo scorso e, nonostante fossero passati decenni dalla fine della guerra, ancora “non si sapeva”. O meglio, il prevalente “manierismo resistenziale” conveniva, nell’ufficialità degli anniversari, sul “prezioso” contributo delle donne alla lotta di Liberazione, ma non si spingeva ad accreditarne l’indispensabilità. Concentrata sulle vicende politico-militari, la storiografia continuava a ignorare una parte essenziale dell’accaduto. Grazie al libro di Bruzzone e Farina, oggi riproposto in una nuova edizione, la soggettività femminile ha invece preso la parola, determinando una svolta nella percezione collettiva della Resistenza. Si è abbandonata la logica subalterna del puro affiancamento – supporto logistico, ruoli di staffette, vivandiere, infermiere, infine custodi memoriali delle imprese maschili – per restituire piena dignità di azione, lungimiranza, caratura morale e civile a chi aveva esposto la propria giovinezza a ogni rischio, quanto e talora più dei compagni in armi, e nel dopoguerra non aveva preteso medaglie o riconoscimenti. La Resistenza troppo a lungo taciuta di queste donne, in gran parte di origini proletarie, è stata risarcita solo dal loro tardivo racconto.

Le pubblicazioni di Anna Bravo

La Repubblica partigiana dell’Alto Monferrato, Torino, 1964

Donne e uomini nelle guerre mondiali, Laterza, 1991 (curatela)

In guerra senza armi, Laterza, 1995 (con Anna Maria Bruzzone)

Donne del ‘900, Liberal, 1999 (con Lucetta Scaraffia)

Storia sociale delle donne, Laterza, 2001 (con Lucetta Scaraffia)

Il fotoromanzo, Il Mulino, 2003

I Nuovi fili della memoria. Uomini e donne nella storia, Laterza, 2003 (manuale per le scuole superiori,

La vita offesa, FrancoAngeli, 2004

Sopravvissuti, Alinari, 2004 (con Liliana Picciotto Fargion)

Comune di donna. Sindache in provincia di Bologna, Clueb, 2004

La prima volta che ho votato, Scritture, 2006 (con Caterina Caravaggi e Teresa Mattei)

A colpi di cuore. Il Sessantotto, Laterza, 2008

Intervista a Primo Levi, ex deportato, Einaudi, 2011 (curatela, con Federico Cereja)

La conta dei salvati, Laterza, 2013

Raccontare per la storia, Einaudi, 2014

Emanuela Minucci, Addio ad Anna Bravo, studiosa delle donne e dei movimenti politici del novecento, in La Stampa, 8 dicembre 2019.

Federico Cravero, Addio ad Anna Bravo, una vita dalla parte delle donne, in Repubblica, 8 dicembre 2019.

Alberto Leiss, Anna Bravo, storica, su donneierioggiedomani.it