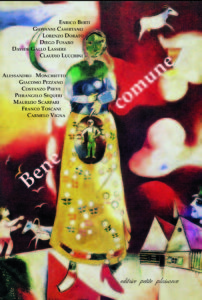

Koinè – Per un pensiero forte

Koinè, Periodico culturale, Anno XIX, NN° 1-4, Gennaio-Dicembre 2012, Reg. Trib. di Pistoia n° 2/93 del 16/2/93. Direttore responsabile: Carmine Fiorillo.

Direttori: Luca Grecchi – Diego Fusaro

Hanno contribuito e reso possibile la pubblicazione di questo numero di Koinè:

Olivia Campana, Francisco Canepa, Gianluca Cavallo, Andrea Cavazzini,

Linda Cesana, Stella Maria Congiu, Valentina Cordero, Lorenzo Dorato,

Carmine Fiorillo, Diego Fusaro, Luca Grecchi,

Michele Marolla, Alessandro Monchietto, Giacomo Pezzano,

Giancarlo Paciello, Costanzo Preve, Ilaria Rabatti, Emilia Savi,

Franco Toscani, Daniele Trematore, Francesco Valagussa, Carmelo Vigna.

Ci rivolgiamo a lettori che vogliano imparare qualcosa di nuovo, che dunque vogliano pure pensare da sé. Karl Marx

Gianluca Cavallo, Andrea Cavazzini, Linda Cesana, Valentina Cordero,

Lorenzo Dorato, Diego Fusaro, Luca Grecchi, Michele Marolla,

Giacomo Pezzano, Costanzo Preve, Franco Toscani, Daniele Trematore,

Francesco Valagussa, Carmelo Vigna

Per un pensiero forte

indice – presentazione – autore – sintesi

Questo numero di Koinè, in continuità con i precedenti e, più in generale, con lo spirito della rivista, che nel 2013 festeggerà il suo ventesimo anniversario, è dedicato a un’appassionata difesa del pensiero veritativo. Si tratta, in termini generalissimi, di quel pensiero che ritiene tuttora filosoficamente necessario continuare a porre, come riferimenti onto-assiologici primari, la Verità ed il Bene (scritti con la maiuscola proprio per sottolineare il loro carattere universale). Questi riferimenti sono necessari soprattutto in quanto indicano ciò che l’uomo deve pensare, e deve fare, per vivere realmente da uomo, ossia per esprimere nel modo più compiuto le proprie potenzialità ontologiche; essi sono particolarmente necessari anche in quanto ci troviamo oggi a vivere all’interno di un modo di produzione sociale che nega strutturalmente, nei pensieri e nei fatti, questi contenuti di compiuta umanità. Nichilismo, relativismo e scetticismo formano, infatti, una costellazione unitaria che, nell’attuale congiuntura, maschera il fondamentalismo integralistico del capitale, rendendo impossibile, per chi ne accetti l’ideologia, una critica radicale di ciò che siamo.

La filosofia come sapere forte in grado di proporre fondamenti “altri” del vivere sociale e comunitario, e dunque di sottoporre a critica radicale l’esistente, è sempre più spesso oggetto di derisione ad opera delle nuove formazioni ideologiche affini alla riproduzione simbolica del cosmo a morfologia capitalistica: dal pensiero debole alla filosofia analitica, fino ai realismi vecchi e nuovi, la filosofia come pratica veritativa in grado di conoscere ontologicamente l’intero e di valutarlo assiologicamente è puntualmente squalificata, delegittimata, vuoi anche derisa. Di qui, appunto, la necessità di un ritorno al pensiero forte come sola via per reagire alla crisi – non solo economica – che stiamo attraversando a livello globale.

Il titolo, Per un pensiero forte, richiama dunque, volutamente, la critica maggiore che viene rivolta al pensiero filosofico veritativo, ovvero a quello metafisico, umanistico, classico, o comunque lo si voglia definire: questa critica sarebbe, appunto, quella di una presunta “violenza” che lo stesso albergherebbe. In realtà, la tesi secondo cui ogni pensiero che cerca di porsi con verità, ossia in modo argomentato e fondato, sarebbe per ciò stesso “dogmatico” e “prevaricatore”, è già stata ampiamente mostrata come infondata, per non dire risibile.

È semmai, al contrario, ogni pensiero che afferma di non porsi con verità, e che dunque non fonda in modo argomentato le proprie affermazioni, ad essere pericoloso: esso lascia essere le cose come sono, e dunque scoraggia preventivamente ogni critica e ogni prassi diretta contro il regno animale dello spirito di cui siamo oggi abitatori. Un simile pensiero è tanto più pericoloso, quanto più le sue affermazioni sono basate sulla effettualità, ossia su ciò che costoro ritengono essere “i fatti”, e che sovente altro non sono se non il semplice “senso comune”, oggi appunto antimetafisico ed antiumanistico proprio in quanto la metafisica e l’umanesimo costituiscono i due maggiori supporti teorici di ogni progettualità alternativa sulla totalità sociale. La “forza” di un pensiero filosofico “forte”, sta dunque solo nel carattere fondatamente veritativo ed umanistico di tale pensiero. Tanto più che solo un pensiero forte, nel senso appena delineato, può permettere una critica radicale del mondo storico in cui siamo proiettati, mostrandone le contraddizioni e la falsità.

Come è consuetudine della rivista negli ultimi anni, accanto a una serie di saggi (sostanzialmente i primi, presenti in numero maggiore) in cui questa tesi è in vario modo sostenuta, vi è un’altra serie di saggi (sostanzialmente i secondi, presenti in numero minore) in cui questa tesi, se non propriamente contestata, è comunque problematizzata; questo a riprova della “non chiusura” praticata anche da chi ritiene necessario un “pensiero forte”, il quale appunto si rivela “forte” proprio resistendo dialetticamente alle argomentazioni avversarie. Il pensiero forte, anima della filosofia, è tale perché mira alla verità e, insieme, si regge sull’idea che la sola via per raggiungerla sia quella del dialogo, del confronto socratico delle posizioni più diverse.

La resistenza maggiore da porre in campo, oggi, è quella contro l’attuale totalità sociale, che nega sempre più nella vita, alle persone, la possibilità di realizzare la propria umanità, costringendole ad abitare uno spazio sociale ridotto alla sola dimensione alienata della produzione e dello scambio delle merci. L’odierna congiuntura segna, di conseguenza, il massimo allontanamento dalla realizzazione delle potenzialità ontologiche del genere umano: essa è, pertanto, l’apice dell’alienazione, e come tale dev’essere connotata, criticata e trasformata a partire da un pensiero che non abbia paura a riconoscersi come “forte”.

Questa “resistenza”, sul piano culturale, è ciò che caratterizza da sempre lo spirito di fondo della rivista Koinè.

Carmine Fiorillo, Diego Fusaro, Luca Grecchi, Giancarlo Paciello

I testi

Lorenzo Dorato,

Verità, ontologia umana e capitalismo

Costanzo Preve,

Questioni di filosofia, di verità, di storia, di comunità

Luca Grecchi,

Ancora sul pensiero di Emanuele Severino

Giacomo Pezzano,

Per un’antropologia del «metron». Brevi considerazioni preliminari

Gianluca Cavallo,

Potere e natura umana. Paradigmi a confronto

Linda Cesana,

Karel Kosík- Praxis e verità. «L’uomo si realizza, cioè si umanizza nella storia»

Michele Marolla,

Ratzinger- fasi e natura del relativismo contemporaneo

Franco Toscani,

L’anima e la morte nel Fedone di Platone. Sugli inizi della metafisica occidentale

Daniele Trematore,

Un parricidio postmoderno

Valentina Cordero,

La metafisica è ancora viva

Francesco Valagussa,

Nietzsche. Il Senso come “poiesi” del Pensiero. «Sostenersi senza appoggio»

***

Immagine in evidenza:

V. Kandinsky, Accento in rosa, 1926. Parigi, Musée national d’Art moderne.

Si può accedere ad ogni singola pagina pubblicata aprendo il file word

![]() Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore) al 27-06-2016

Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore) al 27-06-2016

N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web e quindi considerati di pubblico dominio. Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo: info@petiteplaisance.it, e saranno immediatamente rimossi.

***********************************************

Seguici sul sito web