Bartolomeo Bellanova – Riflessioni sul saggio di Etienne De La Boetie : “Discorso sulla servitù volontaria”

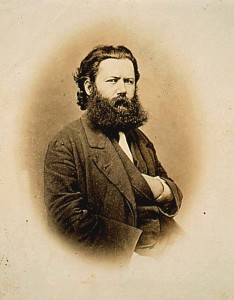

Etienne De La Boetie

Riflessione di Bartolomeo Bellanova sul celebre “Discorso sulla servitù volontaria” scritto dal giovane Etienne De La Boetie probabilmente nel 1552-1553

Etienne De La Boetie nasce a Sarlat il primo novembre 1530. Si laurea in giurisprudenza all’Università di Orleans e nel 1554 ottiene la carica di consigliere al Parlamento di Bordeaux dove incontrerà poi Michel De Montaigne, anch’egli eletto nello stesso parlamento, con il quale sorge un forte legame di amicizia. Siamo nella Francia di Caterina dei Medici (reggente al trono per il piccolo Carlo IX), afflitta dalle lotte di religione tra cattolici e ugonotti, che culmina con la violenta repressione di questi ultimi. Nel 1560 viene conferito a La Boite l’incarico segreto di tentare una riconciliazione religiosa che ottiene discreti risultati. Muore il 18 agosto 1563 all’età di 33 anni dopo una fulminea malattia, tra le braccia dell’amico Montaigne, affidandogli il compito di pubblicare le sue opere. Montaigne assolve il desiderio dell’amico per le poesie e le traduzioni di Senofonte e Plutarco, ma non per le opere di carattere politico, compreso il Discorso sulla servitù volontaria. Era successo un caso di “pirateria editoriale”: il testo inedito era venuto in mano ad alcuni ugonotti che, nella loro feroce polemica contro la monarchia, non esitarono a inserire alcuni passaggi dello stesso dove si descrive lo strapotere del tiranno e la condizione miserevole dei sudditi, in un loro pamphlet anonimo fatto circolare nel 1574. Due anni più tardi il testo integrale viene pubblicato con il titolo di “Cont’un” (“Contro uno”) all’interno di una raccolta di vari scritti anti monarchici a cura del calvinista ginevrino Goulard. Da allora ad oggi in varie occasioni durante periodi rivoluzionari lo scritto di La Boetie ricompare con interpretazioni più o meno partigiane; non sfugge soprattutto all’attenzione dei primi comunisti che si rifanno all’esperienza di Babeuf, ma è il socialismo cristiano francese, quello che solitamente viene chiamato utopistico, che fa di La Boetie uno dei suoi diretti antecedenti, così come avverrà all’inizio del novecento con la lucida analisi di Landauer che ne esplora profondità ancora irrisolte.

Quello che segue è il flusso di emozioni, pensieri e poesie sgorgato in modo naturale dalla lettura e dall’attualizzazione dello scritto di La Boetie.

******

Lo stato di natura dell’uomo è essere libero, viene prima di fare il bene o il male, lo precede: è la nostra condizione originaria. Siamo stati creati tutti fratelli in quanto della stessa specie, perché potessimo riconoscerci: bipedi pensanti con una testa, due occhi da cui tracima l’anima, due mani.

La natura non ha previsto il ruolo di servo, sottoposto e sottomesso: le differenze di forza e ingegno avrebbero dovuto compensarci le vite, non sopraffarci l’un l’altro con l’accanimento che nemmeno la peggior fiera può immaginare.

La lingua parlata è stata creata per aiutare la comprensione: un’unica lingua per un’unica specie. Poi secolo dopo secolo, impero dopo impero, ecco le regole, le caste, gli intoccabili, i servi della gleba, gli schiavi, le etnie. Nasce il potere, piovra che si legittima scomodando il Divino, mille tentacoli che s’allungano e circondano la vita dei semplici, la stritolano. E a ogni rivoluzione i tentacoli falciati via rinascono come Medusa.

Che evoluzione involuta! Fino ad oggi anno di disgrazia 2015 d.c. : tablet, p.c., connessione, banda larga, fame, pianto, raccapriccio, silenzio!

Siria: bambini di occhi d’ulivo, dormono la morte, silenzio!

Lampedusa: bambini di occhi di ebano galleggiano la morte, silenzio!

Dimezzati

Viviamo dimezzati dai mezzi amori

dai mezzi lavori, dai mezzi politici,

dalle mezze parole.

Abbiamo dimenticato l’altra metà

in qualche fondo di bottiglia,

in qualche tubo di scappamento,

tra due pagine incollate dagli acari

dei ricordi ancestrali.

Allora deglutiamo confetti amari

d’indifferenza, di abitudine, di solitudine,

ignavia spalmata sulle palpebre,

per non vedere.

Noi che siamo fatti per baciare la luna piena

sulle guance d’argento.

Noi con la forza di arpionare il sole

a un lenzuolo di cielo.

E poi avvolgerlo addosso e vivere,

bollore di sangue e terra vivere,

bollore di sangue e sperma, nascere.

Non avevamo padroni, noi,

generali, banchieri, sacerdoti, cerimonieri,

solo fratelli e sorelle.

Mani nelle mani a benedire ogni giorno il Creatore.

Ora ci pesa anche spostare un granello d’indignazione.

Un granello ognuno fanno sette miliardi di granelli.

Si rovescerebbe il globo superbo:

sopra il sud e giù il nord.

Cos’è questa spianata che ci contiene tutti,

ci nutre, ci allatta, ci prosciuga,

c’inonda, ci maledice ?

E’ un pianoforte a coda con sette miliardi di tasti

bianchi e di tasti neri.

Quante note diverse, quante corde intime

se suonassero insieme!

Sarebbe meno triste la nostra breve scampagnata

su questa terra.

Si potrebbe danzare sotto la pioggia dei fiori di pesco.

Quale oscuro male, quale malevolo incantesimo può aver cancellato così profondamente nella memoria degli uomini l’attaccamento vitale alla propria libertà? Perché l’uomo ha rinunciato alla propria libertà? Non certo per la superiorità fisica o cerebrale di chi ha iniziato a rivendicare il potere che, mangia come noi, piange e ride come noi e non è dotato di un cervello geniale. Nemmeno possono essere solo la viltà e la codardia a ordinare questa rinuncia. Che vita sarà mai questa, sottoposta agli altrui capricci e perversioni?

Dilemma irrisolto! Per qualcuno potrebbe essere la ricerca di sicurezza e protezione che fa abdicare parte della propria libertà a favore di chi può assicurare una minima percezione di stabilità, quando invece l’instabilità è la nostra compagna inseparabile di ogni giorno.

L’assuefazione a servire ci pervade fin dalla nascita: chi non conosce lo stato originario non può rimpiangerlo, chi non ha memoria della libertà vera nei suo geni trova normale la cattività.

Sardine

Sardine a migliaia

stretti stretti boccheggiamo

nei gusci di latta,

nei cubi di cemento,

protetti, avvolti, uccisi un po’ per giorno.

Risaliamo come scimmie due metri di stelo verde e turgido.

Nuotiamo a bocca aperta nel getto fucsia del giacinto di marzo.

Beviamo le scie odorose, mangiamo i petali piovuti.

Sull’attenti immobili scacciamo i pensieri,

sull’attenti dritti sotterriamo le fantasie coi tacchi.

Dalle squame trasudiamo invidia e ansia,

trucco secco dagli occhi.

Abortisce il bulbo del giacinto di marzo.

Tutti in fila, codici a barre in fronte.

Sette miliardi siamo arrivati stipati al capolinea.

La trottola gira, clacson, strepiti, grida e urla.

Non abbiamo udito il manovratore rauco:

ultima corsa e i regali sono esauriti.

Il tiranno per comandare ha bisogno di servi sciocchi che si illudano di godere di una briciola del suo potere, altrimenti come potrebbe spadroneggiare le vite di milioni di persone? Sono i moderni vassalli, valvassini e valvassori; è la moderna piramide di trasmissione del potere che olia gli ingranaggi con le illusioni del soldo, con paccottiglia di vario genere. Sappiamo bene che siamo golosi di inutili vanità!

I dominatori sono diventati sempre più furbi e subdoli: ci illudono, sanno rabbonire, sanno farsi sentire indispensabili, finanche farsi amare, ma, prima o poi, ci stritolano con il nostro ebete consenso.

E se un giorno smettessimo di servire il tiranno, di non attribuirgli più valore, di ignorare ogni sua leccornia, ogni suo richiamo mellifluo che ci schiavizza?

Pensa se un giorno si svuotassero gli uffici, le fabbriche, le banche tutte insieme e non circolasse moneta e capitale di preda. Pensa se lo stesso giorno si cancellassero i confini delle nazioni e si potesse camminare insieme sulla terra. Cadrebbe di sicuro il gigante dai piedi d’argilla, tutte le carte in mano al potere precipiterebbero come in un enorme effetto domino.

“Il lavoro rende liberi” – “Arbeit macht frei” sta scritto col ferro e col sangue di milioni d’innocenti sulla lugubre entrata di Auschwitz , che dal 1943 fu anche campo di lavoro, non solo di sterminio. Umorismo mortuario, fradicio e nero. Ma chi ci ha inculcato che contestare questa verità è una bestemmia? Sono gli stessi tiranni che necessitano di milioni di flessibili strumenti di produzione e di consumo per tramandare il loro potere. I Dominatori sono riusciti a realizzare un incantesimo perfetto nella nostra società: sono passati dall’arma della repressione a quella della collaborazione entusiastica. Fin dalla scuola veniamo formati per realizzarci attraverso il lavoro che diventa fine per realizzare false libertà. E’ più facile dominare con le rose piuttosto che coi manganelli! Così lo sciame s’adegua nei comportamenti e negli stili di vita per far crescere le ricchezze dei potenti, sorridendo anche. Il tempo non lavorato va ridotto al minimo, è inutile, è tempo perso! E allora tutti nella centrifuga a cercare un lavoro, a mantenere un lavoro, a sopravvivere a un lavoro. Che utopia meravigliosa: essere padroni del nostro tempo, prezioso, leggero che si potrebbe donare liberamente agli altri o contemplare da solo come dentro a una limonaia fiorita, in silenzio assoluto. E’ il tempo dell’amore che dimentica l’ansia da prestazione da catena di montaggio, il tempo dell’affettività sapiente. Ma nella stanza di controllo dei nostri destini sanno che non ci possono far oziare troppo a lungo. L’ozio diventerebbe non tanto padre dei vizi, ma padre dei dubbi. Chi ha troppo tempo per pensare si fa domande inopportune e può costituire un cattivo esempio per la truppa che deve produrre a testa bassa. Anche nel Terzo Reich se non eri produttivo eri inutile. Dove ha fallito Hitler sta vincendo il capitale finanziario senza baffetti e occhi esaltati, ma con il nostro pieno aiuto tacito e beota.

Cinquanta centesimi

Cinquanta centesimi al pezzo è la paga.

Cantine, gabbie, puzzo di gatti in amore, coriandolo a mestoli, ciotole di riso scotto e una distesa ordinata di macchine per cucire.

Aghi fini trivellano il cotone, mille punti, mille punture di cavallette, non c’è sosta nel ronzio uniforme, non c’è riposo sotto ai neon.

Madre e figlia in batteria si sfuggono gli occhi, sguardi a terra sui pedali consunti ad evitar domande senza risposte.

La madre sfiorata da un passato a pelo d’acqua ferma di una risaia, col destino misero, su una terra stabile da millenni.

La figlia elettrizzata da luminarie, draghi portentosi di luci e grattacieli lontani, grattasogni vicini che sembrano raggiungibili.

Poi entrambe dentro a quelle mura straniere insieme alle altre, in fila, tacere e produrre.

Solo venti euro la tovaglia color panna, coi cuori panna e i nodi d’amore panna e dodici degni tovaglioli. A centinaia, uguali, replicanti, accatastate in cento negozi uguali e replicanti in altrettanti anonimi centri commerciali dalla parte giusta del mondo.

Il padrone spia dal retro bottega l’assalto al regalo natalizio e benedice il mercato e l’ordine costituito, i droni, i dittatori da operetta e quelli da macello, gli spioni, le trivelle e i bordelli, i generali e i colonnelli, i nuovi miliardari e gli utili zimbelli, tutti insieme a zittire, sopire e annullare le voci stonate nella parte sbagliata del mondo.

“Mamma, mamma è un vero affare a soli venti euro!. C’è scritto made in Vietnam, cosa vuol dire?”

E la donna arrossita: “zitta, zitta è la peggior bestemmia che tuo padre mastica ogni giorno, è il suo incubo, l’inferno delle sue notti, da quando hanno chiuso la fabbrica e l’hanno riaperta laggiù! Per questo Natale, solo tovaglioli di carta con la stella cometa”.

Con i secoli, oltre ad aver perso il significato profondo di libertà, abbiamo associato il concetto stesso di libertà alla lotta per il dominio. Ma perché la libertà non può essere pensata e vissuta se non con riferimento al dominio, come se non esistesse alternativa a un potere che viene soppiantato da un altro? Troppo spesso “rivoluzione” è diventato sinonimo di tradimento, di nuova oppressione, quante illusioni di nuove società violentate nella storia del novecento da nuova oppressione.

Fucilatemi

Paziente attendo il mio turno.

Fucilatemi sul fianco sinistro,

il costato dell’indignazione,

dei sì, sì, no, no.

Ci sono venuti a prendere a uno a uno

gli aguzzini albini e senza volto.

Ci sono venuti a prendere mentre

sbriciolavo il colore delle pupille tue

nelle mie.

A un becero che bolliva bava d’intolleranza

abbiamo crivellato il cuore

con una scarica di parole calibro poetico,

colpa gravissima !

A un banchiere che leccava franchi svizzeri

abbiamo sciolto il portafoglio imbottito

con soffi di fantasia a novanta gradi

colpa imperdonabile!

Fucilatemi sul fianco destro,

il costato della passione,

del lenzuolo pelle di pesca

che ci avvolge sotto la luna.

L’ho vista ieri sera,

aveva i baffi di Salvador Dalì,

ci guardava corrucciata e faceta

e tu inspiravi il mio calore

a ogni respiro.

Se vorranno fucilarmi di schiena

digli che vuoi vedere ancora

i miei occhi accesi di luce.

La questione non è tanto far scoppiare la rivolta, ma prima riflettere sul non senso dell’attuale condizione di cattività : la libertà politica non si conquista senza una vera e profonda liberazione interiore.

L’osteria

Hai il viso spazioso per affettare meglio la tramontana e una folta lana di barba bianca che arrotonda la tua saggezza.

Le tue pupille dilatate annaspano dentro a un bicchiere di rosso alla ricerca dell’isola che non c’è e le tue parole di lambrusco sciolgono presto la cortina di fritto che ci divideva, seduti da parti opposte al tuo tavolo preferito.

E allora mi porti con le tue mani callose dentro a cento battaglie combattute con la generosità muta delle tue spalle larghe. Ogni volta ti battevano le tempie a inseguire la rivoluzione come la sottana delle tua donna nei campi di girasole e ogni volta non la raggiungevi, la rivoluzione, e mentre giacevi con lei sotto agli steli possenti ridevi e piangevi per quel dolore subdolo che lievitava.

Poi ti ritrovavi con i soliti tre compari ingrigiti a ipnotizzare la delusione dentro alle spire ipnotiche di qualche sigaretta.

Ma avevi davanti a te un prato verde a perdicuore e attendevi la prossima sottana coi primi tremori delle dita ingiallite di tabacco.

Ora in questo confessionale pagano ti liberi delle illusioni tue e dei peccati diabolici di tanti finti compagni che ti hanno assalito i sonni e io insieme a te, padre mai visto prima ma intimamente mio, mi sento marziano su una terra violata. Nei crateri dell’indifferenza, della protervia, dell’eccesso e della meschinità scaviamo a mani nude cercando un senso, inseguiti dalle campane a morto della resa.

****

Le poesie fanno parte della raccolta A perdicuore versi scomposti e liberati, Arte&Muse Editore, ottobre 2015 – www.artemuse.it