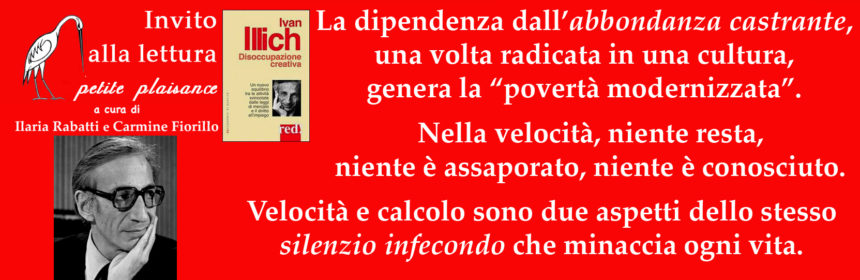

Ivan Illich (1926-2002) – La dipendenza dall’abbondanza castrante, una volta radicata in una cultura, genera la “povertà modernizzata”. Nella velocità, niente resta, niente è assaporato, niente è conosciuto. Velocità e calcolo sono due aspetti dello stesso silenzio infecondo che minaccia ogni vita.

Salvatore Bravo

Nella velocità, niente resta, niente è assaporato, niente è conosciuto.

Velocità e calcolo sono due aspetti dello stesso silenzio infecondo che minaccia ogni vita

Accelerazioni e crisi

L’accelerazione del tempo è uno degli aspetti fondanti del capitalismo assoluto. Lo spazio ed il tempo scompaiono sotto i colpi dell’accelerazione. Niente è vissuto con pienezza, ma molto è vissuto in modo epidermico. Non si tocca nessuna profondità, ma ogni realtà è consumata a ritmi sempre più esponenziali fino a ridursi a presenza nominale. Il nichilismo dello spazio e del tempo è l’effetto delle forze che esigono l’accelerazione dei tempi di spostamento come dei tempi di consumo in nome dell’economicismo. Tutto scompare nella velocità, niente resta, niente è assaporato, niente è conosciuto. L’alienazione tecnocratica è assoluta, poiché non è possibile sviluppare il senso dell’appartenenza in nessun luogo, e nello stesso tempo la precarietà frammenta l’io in innumerevoli ruoli, senza unità.

L’accelerazione ha una doppia valenza: controlla riducendo ogni realtà a numero con precisione maniacale, spinge alla produzione veloce a cui corrisponde un ritmo sempre più nichilistico di consumo. Il calcolo di precisione è la grande rete in cui ingabbiare il mondo. Velocità e calcolo sono due aspetti dello stesso silenzio infecondo che minaccia ogni vita. La struttura economica è nel segno della nullificazione, programma ogni esperienza in funzione del risultato immediato senza mediazione dialettica.

La crisi non è, in tale contesto, solo un metodo di governo, è la sua verità: la contemporaneità presa dal vortice della produzione decreta la crisi perenne quale elemento essenziale della struttura economica e culturale: la competizione globale e l’iperproduzione esigono che vengano annichilite culture, lingue e prodotti, posti sullo stesso piano, per produrre nuovi prodotti a cui è annesso un nuovo modello di vita che deve bruciare i precedenti. La modernità è in nome della distruzione, risponde ad un imperativo categorico perverso che prescrive di trasformare ogni ente in mezzo per germinare nuovi mezzi. Il regno dell’estraniazione si solidifica nella disintegrazione continua di forme:

«La crisi intesa come necessità di accelerare non solo mette più potenza a disposizione del conducente, e fa stringere ancora di più la cintura di sicurezza dei passeggeri; ma giustifica anche la rapina dello spazio, del tempo e delle risorse, a beneficio delle ruote motorizzate e a detrimento delle persone che vorrebbero servirsi delle proprie gambe. Ma “crisi” non ha necessariamente questo significato. Non comporta necessariamente una corsa precipitosa verso l’escalation del controllo. Può invece indicare l’attimo della scelta, quel momento meraviglioso in cui la gente all’improvviso si rende conto delle gabbie nelle quali si è rinchiusa e della possibilità di vivere in maniera diversa. Ed è questa la crisi, nel senso appunto di scelta, di fronte alla quale si trova oggi il mondo intero».[1]

Il capitalismo, mentre offre i suoi prodotti ed i suoi modelli, sottrae la possibilità di capire i fini, impedisce ai tempi del pensiero di valutare il presente ed il passato e di orientarsi verso il futuro: l’abbondanza promessa sottrae all’essere umano la sua natura comunitaria e pensante, mentre propone il suo irraggiungibile Eden.

Unità di misura

Il paradigma che si cela dietro la crisi e la pone è l’assimilazione di ogni realtà al solo parametro della quantità. Quest’ultima è valutata in termine positivi solo se vi è l’accrescimento, il progresso coincide con la quantità. Ciò che può essere quantificato deve rientrare tra le realtà percepibili-manipolabili, mentre ciò che sfugge al conteggio è inesistente. Le realtà socialmente valutate come positive sono quelle che possono aumentare la loro visibilità e la loro quantificazione. L’invisibile non è valutabile, si struttura l’avversione ideologica alla vita psichica e spirituale, poiché sfuggono al controllo. L’omogeneizzazione degli esseri umani è il mezzo con cui si vuole sterilizzare l’invisibile e il logos per addomesticarli. Gli appelli continui ed ossessivi al corpo – che perennemente deve consumare e godere all’infinito – rientrano in un disegno ideologico organico all’economia ed un preciso disegno riorganizzativo della società in una collettività formicaio del consumo.

La coscienza è una variabile non produttiva in tale sistema, non è visibile e non è mercificabile, è oggetto di “pubblica scomunica”. L’essenziale, ovvero la coscienza, che pone la realtà storica per progettarla secondo finalità etiche e politiche cade nel pozzo della dimenticanza. Al suo posto campeggia la violenza della merce che deve cancellare dallo sguardo con la prassi ogni manifestazione dell’umano. L’antiumanesimo è la cifra del capitalismo:

«L’attuale società industriale organizza la vita in funzione delle merci. Le nostre società ad alta intensità di mercato misurano il progresso materiale dall’aumento di volume e di varietà delle merci prodotte. E sull’esempio di questo settore, noi misuriamo il progresso sociale dal modo in cui è distribuito l’accesso a tali merci. La scienza economica è diventata un’attività propagandistica volta a favorire la supremazia delle grandi industrie produttrici di beni di consumo. Il socialismo è stato svilito a lotta contro la disparità nella distribuzione, e l’economia del benessere ha identificato il bene pubblico con l’abbondanza (l’abbondanza umiliante di cui gode il povero negli ospedali, nelle prigioni e nei manicomi degli Stati Uniti)».[2]

Economia della sottrazione

La società dell’abbondanza si connota come una società organizzata per sottrarre autonomia, l’abbondanza cela tra le sua pieghe la dipendenza dalla merce e dagli specialisti. L’abbondanza delle merci sottrae energia creativa, annichilisce la consapevolezza di poter produrre per il bisogno personale beni di prima necessità. Dietro le insidie del comodo approvvigionamento di ogni bene vi è lo scopo di rendere ogni cittadino suddito della distribuzione del mercato, e dunque, incapace di produrre i veri beni di cui quotidianamente necessita. La produzione autonoma di alcuni beni ha un valore economico, ma specialmente formativo e politico, poiché l’autonomia insegna ad essere parte attiva nella produzione consapevole, educa a progettare il proprio tempo liberandolo dalla tirannia del mercato e dai suoi prodotti preconfezionati. La soggettività rafforza il proprio “io” nella scelta, nella produzione concreta e nella collaborazione:

«La dipendenza dall’abbondanza castrante, una volta radicata in una cultura, genera la “povertà modernizzata”. Si tratta d’una forma di disvalore che non può non accompagnarsi alla proliferazione delle merci. Questa disutilità crescente della produzione industriale di massa è sfuggita all’attenzione degli economisti perché non è rilevabile con i loro strumenti di misura, e a quella dei servizi sociali perché non può essere oggetto di “ricerca operativa”. Gli economisti non dispongono di alcun mezzo efficace per comprendere nei loro calcoli la perdita che subisce l’intera società quando resta priva d’un tipo di soddisfazione che non ha un equivalente commerciale; sicché gli economisti si potrebbero oggi definire come i membri di una confraternita aperta soltanto a coloro che, nello svolgimento del lavoro professionale, danno prova d’una ben addestrata cecità sociale nei riguardi del più importante fenomeno di sostituzione che stia avvenendo nei sistemi contemporanei, d’Oriente come d’Occidente: il declino della capacità personale di agire e di fare, che è il prezzo pagato per ogni sovrappiù di abbondanza di prodotti».[3]

Non secondaria è la soddisfazione relativa ai gesti relativi alle fase della produzione. Consumare passivamente causa un’emozione fugace, mentre l’essere padroni di ogni fase consolida la gioia di esserci, ci si sente radicati in un’attività liberamente scelta e ciò non può che liberare dalla frustrazione della passività. Nei conteggi degli economisti non rientrano tali variabili, poiché sono organici al mercato, sono la voce che deve confermare le dinamiche in atto senza dare ad esse nessuna prospettiva e critica.

Il nuovo clero

Il mercato è sostenuto dal nuovo clero dei professionisti che attualizzano la religione del mercato. Normalizzano i dissenzienti, in particolare, lavorano per la dipendenza dal loro oracolo professionale. Il nuovo suddito del mercato è, così, dipendente dal mercato per la produzione, e dal clero annesso per la soluzione di eventuali disagi esistenziali. Il clero dei professionisti vende le proprie ricette organiche al mercato, ha lo scopo di curare i sintomi lasciando incancrenire la patologia. Personalità fragili ed aggressive divengono la norma della società di mercato: nessuno osa deviare dai dogmi prestabiliti, e ciascuno cerca di essere un clone dell’altro:

«Come un clero assicura la salvezza a chi si mette al seguito del re unto, così una professione interpreta, tutela e garantisce uno speciale interesse terreno ai seguaci dei moderni sovrani. Il potere professionale è una forma specializzata del privilegio di prescrivere ciò che è giusto per i terzi e di cui essi hanno perciò bisogno. È la fonte del prestigio e del controllo nel quadro dello Stato industriale. Ovviamente questo tipo di potere poteva nascere soltanto in società dove la stessa appartenenza all’élite è legittimata, se non acquisita, dalla condizione professionale: una società dove alle élites governanti si attribuisce un’obiettività unica nel suo genere, quella di definire il rango morale di una carenza. Esso è perfettamente congruo con un’epoca nella quale persino l’accesso al parlamento, ossia alla camera della gente comune, è riservato di fatto a coloro che possiedono un titolo di studio adeguato, ottenuto accumulando capitali di sapere in qualche istituto d’istruzione superiore. L’autonomia professionale e la licenza di stabilire i bisogni di una società sono le logiche forme che l’oligarchia assume in una cultura politica dove all’attestato di censo si sono sostituiti i certificati di patrimonio di sapere rilasciati dalle scuole. Il potere che le professioni conferiscono all’opera dei loro membri è dunque distinto sia per portata sia per origine».[4]

La dipendenza dai professionisti è rafforzata dalla sacra unzione dei titoli e delle scuole che riproducono l’oligarchia al potere. La scuola diviene non un luogo di libera formazione, ma di riproduzione dell’ideologia imperante. I professionisti divengono figure taumaturgiche, e come tali, indiscutibili, la loro parola è sempre più simile alla parola dell’officiante nella messe, quando parlano, vi dev’essere un religioso silenzio:

«La trasformazione di una professione liberale in professione dominante equivale all’istituzione di una chiesa ufficiale di Stato. I medici tramutati in biocrati, gli insegnanti divenuti gnoseocrati, gli impresari di pompe funebri assurti a tanocrati sono assai più simili a ordini ecclesiastici mantenuti dallo Stato che a corporazioni di mestiere. Il professionista, in quanto maestro che insegna ciò che è conforme all’ortodossia scientifica del momento, rappresenta un teologo. In quanto imprenditore morale, fa la stessa parte del prete: crea il bisogno della propria mediazione. In quanto soccorritore militante, svolge il ruolo del missionario e bracca il diseredato. In quanto inquisitore, mette fuori legge l’eretico: impone la propria soluzione al recalcitrante che non vuole ammettere di essere un problema».[5]

Automatismi

Il sistema diviene un corpo meccanico in cui le domande si obliano, esso funziona meccanicamente, si autoriproduce, poiché l’invisibile (la coscienza) è stata tacitata, al suo posto il funzionamento è dato a protocolli e programmi che riducono la vita a poche variabili e ciò favorisce il dogmatismo riproduttivo. Illich, per denunciare l’assurdo di tale modello, riporta l’esempio delle centrali nucleari che accumulano energia finalizzata ad una produzione che ha perso il suo senso. L’antiumanesimo diviene palese in tale cecità teleologica. La critica ad esse si sofferma solo sulla pericolosità ecologica, ma non mette in discussione il sistema, l’accumulo energetico è finalizzato, a prescindere dai mezzi di produzione, all’accrescimento del mercato, vera tragedia della contemporaneità:

«L’opposizione alle centrali nucleari, per esempio, è stata generalmente motivata col pericolo delle radiazioni o col rischio di un’eccessiva concentrazione di potere nelle mani dei tecnocrati: ma ben di rado, finora, si è osato criticarle per il loro apporto alla già eccessiva quantità di energia disponibile. Misconoscendo il fatto che tale sovrabbondanza di energia è socialmente distruttiva in quanto paralizza l’azione dell’uomo, si continua a reclamare una produzione energetica semplicemente “diversa” anziché, come si dovrebbe, “minore”. Allo stesso modo sono ancora largamente ignorati gli inesorabili limiti alla crescita che sono insiti in qualunque ente erogatore di servizi; eppure dovrebbe essere ormai evidente che l’istituzionalizzazione della cura della salute tende a trasformare le persone in marionette malate e che l’educazione a vita non può che generare una cultura buona per gente programmata. L’ecologia potrà fornire un punto di riferimento nel cammino verso una forma di modernità vivibile solo quando ci si renderà conto che un ambiente modellato dall’uomo in funzione delle merci riduce a tal punto le reattività dell’individuo che le merci stesse perdono qualsiasi valore come mezzo di soddisfazione personale. Senza questa consapevolezza, può accadere che grazie ad una tecnologia industriale più pulita e meno aggressiva si raggiungano livelli di opulenza frustrante oggi inconcepibili».[6]

Un nuovo umanesimo

Necessitiamo di un nuovo Umanesimo nel quale l’economia sia al servizio delle comunità e delle persone. Una nuova economia, non crematistica, per la comunità non può che ripartire dalla partecipazione e dall’autonomia di ogni cittadino, senza di esse non si può che affondare nella tragedia dell’abbondanza (non per tutti), pertanto è necessario introdurre nuovi paradigmi di valutazione che possano rendere evidenti le contraddizioni e le miserie non riconosciute del capitalismo globale. Al neopositivismo imperante bisogna opporre l’approccio olistico della cultura per comprendere che ogni aspetto del tessuto sociale ha delle conseguenze che devono essere valutate, pertanto l’economicismo dev’essere valutato nelle sue implicazioni su ogni aspetto della vita del cittadino per capirne i pericoli a cui l’umanità è esposta. La filosofia non può che essere parte fondante del neoumanesimo, in quanto ricostruisce la genetica dei processi riportandoli al fondamento veritativo che rischiara il presente ed il passato e consente di guardare il futuro. Al vedere passivo dell’antiumanesimo capitalistico, il neoumanesimo deve sostituire il guardare dal francone wardōn “stare in guardia”, bisogna custodire e difendere l’umano dai pericoli di una economia asservita al potere. Il guardare è attività, partecipazione, mentre il vedere comporta la semplice riproduzione dell’esistente senza mediazione. Se si smette di porre domande si torna passivamente ad essere omogenei alle contingenze, la filosofia è il gesto che pone a riparo dalla tempesta dell’irrilevanza:

«La coscienza filosofica risulta così una formazione storica che riconosce se stessa nella storia: ogni momento è figlio del passato e padre dell’avvenire, e la sua comprensione storica pertanto significa insieme la sua giustificazione e la coscienza del suo carattere provvisorio e insufficiente. Perciò la storia della filosofia vuol essere insieme una continua opera di giustizia verso il passato e una continua preparazione dell’avvenire per l’impostazione di problemi nuovi». [7]

Salvatore Bravo

[1] Ivan Illich, Disoccupazione creativa, Red edizioni, Milano 2013, pag. 19.

[2] Ibidem, pag. 23.

[3] Ibidem, pag. 29.

[4] Ibidem, pp. 48-49.

[5] Ibidem, pp. 52-53.

[6] Ibidem, pp. 67-68.

[7] Rodolfo Mondolfo, Alle origini della filosofia della cultura, Petite Plaisance, Pistoia 2020, pp. 204-205.

Ivan Illich (1926-2002) – Lo studio porti il lettore alla sapienza e non ad accumulare conoscenze al solo scopo di farne sfoggio. Il lettore è uno che si è volontariamente esiliato per concentrare tutta la propria attenzione e il proprio desiderio sulla sapienza.

Ivan Illich (1926-2002) – Eutrapelìa. Due sono le chiavi di questa virtù: il sorriso e la misura. L’austerità non significa isolamento o chiusura in se stessi. L’austerità fa parte di una virtù più fragile, che la supera e la include, ed è la gioia, l’eutrapelìa, l’amicizia.

Ivan Illich (1926-2002) – Lessico unidirezionale: «inclusione» contro «emancipazione». Un tempo il crescere non era un processo economico. Oggi gli stessi genitori sono diventati insegnanti ausiliari responsabili degli input di capitale umano, per usare il gergo degli economisti, grazie ai quali i loro rampolli otterranno la qualifica di “homo oeconomicus”.

Ivan Illich (1926-2002) – Elogio della bicicletta. La democrazia partecipativa richiede una tecnologia a basso consumo energetico, e gli uomini liberi possono percorrere la strada che conduce a relazioni sociali produttive solo alla velocità di una bicicletta.

Ivan Illich (1926-2002) – Come filosofi rivendichiamo il dovere di occuparci del suolo. Ciò era dato per scontato da parte di Platone, Aristotele e Galeno, oggi non non lo è più e proponiamo di organizzare forme di resistenza nei confronti di quegli esperti di ecologia che promuovono il disinteresse per la tradizione storica e la virtù terrestre dell’autolimitazione.

Petite Plaisance – Pubblicazioni recenti