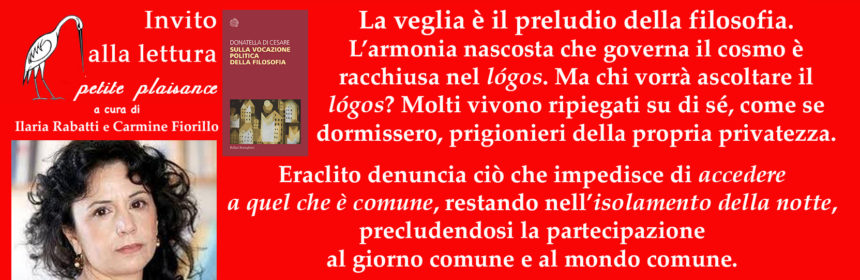

Donatella Di Cesare – La veglia è il preludio della filosofia. L’armonia nascosta che governa il cosmo è racchiusa nel lógos. Ma chi vorrà ascoltare il lógos? molti Vivono ripiegati su di sé, come se dormissero, prigionieri della propria privatezza. Eraclito denuncia ciò che impedisce di accedere a quel che è comune, restando nell’isolamento della notte, precludendosi la partecipazione al giorno comune e al mondo comune.

Sfoglia le prime pagine

«I filosofi sono i sublimi migranti del pensiero»

La veglia è stata sin dall’inizio tema peculiare della filosofia.

Al punto da divenirne la rappresentazione simbolica, la metafora perspicua che la precede, prima ancora che la filosofia abbia un nome. Misterioso sorgere del lume interiore che segna il riaffiorare dalla notte, forza del richiamo, stupore della vita che si desta, ritorno a sé: questo è anzitutto la filosofia.

A sciogliere dal mito il chiarore diurno, innalzandolo a categoria metafisica, è stato Eraclito, detto l’«oscuro», per il suo stile enigmatico e oracolare. Si inaugura così l’avventura del pensiero che, guidato dalla luce del lógos, articola il mondo, che diventa cosmo, dispiegandosi in un superamento ininterrotto del proprio angusto, infimo raggio, verso una sfera sempre più vasta, elevata e comune.

Ben poco si sa della vita di Eraclito. I biografi antichi gli attribuirono stirpe regale. Diogene Laerzio dice che fu «altero quant’altri mai e superbo» (IX, i – A i). Quel suo atteggiamento, quasi sprezzante, era dovuto a un dissidio con i concittadini, ai quali rimproverava l’esilio imposto al suo amico Ermodoro dopo la fallita rivoluzione democratica. Efeso, città della Ionia, al confine tra la costa turca e il mare europeo, non era ancora Atene. Ma le tensioni non mancavano. Eraclito si estraniò, risentito, dalla vita politica, rifiutò la richiesta di dare leggi alla polis, che gli appariva oramai governata da una cattiva Costituzione. Si ritirò nel tempio di Artemide, dove la leggenda vuole che deponesse il suo grande libro suddiviso in tre discorsi: il primo sul tutto, il secondo politico, il terzo teologico. Qualcuno in seguito diede all’opera un titolo ricorrente: Perì phúseos. Quasi che Eraclito avesse scritto un trattato sulla phúsis, sulla natura intesa come principio e sostanza di tutte le cose. A consolidare questa visione, fuorviante e riduttiva, contribuì Aristotele. Esiste, tuttavia, un’antica tradizione, impersonata ancora dallo stoico Diodoto, secondo cui il libro di Eraclito, a parte alcuni esempi, non aveva nulla a che fare con la natura e affrontava invece argomenti politici: perì politeías.

D’altronde non è difficile riconoscere, su uno sfondo numinoso, l’ispirazione politico-tragica del pensiero di Eraclito negli oltre centoventi frammenti che restano della sua opera. A parlare non è tanto l’indagatore del cosmo, quanto il severo guardiano della città, l’interprete del pólemos, quel conflitto, «padre» di tutte le cose, che su tutte regna (B 53). La contesa della pólis viene proiettata sulla realtà per scrutarne a fondo la legge che la governa, per collegare ciò che è apparentemente sparso e molteplice nella sua unità, per cogliere la palíntropos harmoníe, la «discorde armonia» dei contrari (B 51). È la città a offrire il paradigma ermeneutico del mondo.

Percepire in ogni differenza l’uno: questo è il merito di Eraclito, precursore riconosciuto della dialettica. Così ha scritto Hegel: «qui vediamo finalmente terra: non c’è frase di Eraclito che io non abbia accolto nella mia Logica». Occorre tuttavia evitare forzature di prospettiva storica. La concordia degli opposti, quell’enigmatico legame eli cui parla Eraclito, non è l’unità speculativa, ma piuttosto il passaggio repentino per cui l’uno si muta incessantemente nell’altro: vita e morte, giorno e notte, veglia e sonno, estate e inverno, pace e guerra. Erroneamente questa visione è stata irrigidita in una dottrina del divenire perenne, del fluire, quel pánta rheî, di cui non si rinviene traccia nei frammenti di Eraclito, il quale ricorda sì il fiume – in cui «entriamo e non entriamo, siamo e non siamo» (B 49a) – per insistere, però, sull’alternarsi delle acque sempre diverse. Non sorprende che sia in particolare il fuoco, che vive trasformandosi, che muta a seconda dei profumi con cui si mescola, a restituire visivamente la concorde armonia degli opposti.

A questa legge non si sottraggono neppure i nomi che, anzi, portano alla luce le opposizioni. Eraclito inaugura la schiera di quei pensatori che guardano al linguaggio per comprendere la realtà. L’armonia nascosta, che governa il cosmo, è racchiusa nel lógos, secondo cui tutto accade, legge eterna e universale, capace di regolare il divenire, che non è un cieco precipitare, bensì un sapiente trascorrere da un contrario all’altro.

Ma chi vorrà ascoltare il lógos?

[…] Ecco la domanda di Eraclito, che contiene già un monito.

Sordi, assenti, quasi assopiti, preda di flussi onirici e opinioni particolari, lontani da ciò che è saggio, sophón, i mortali si sottraggono all’ascolto. Vivono ripiegati su di sé, come se dormissero, prigionieri della propria privatezza, della loro asfittica meschinità.

Così viene denunciata l’idiozia, che etimologicamente – idiótes deriva da ídios, proprio – in greco rinvia alla proprietà.

Impossibile allora accedere a quel che è comune, koinón.

Eraclito usa la forma ionica xunón che, con un gioco di parole, riconduce a xùn nôi, cioè con il noûs, «con la ragione» (B 114).

Non solo l’intelligenza è comune, ma è sull’intelligenza che si basa ciò che è comune.

Non si tratta di intuizione immediata, bensì di conoscenza ordinatrice del cosmo che si articola e si raccoglie nel lógos.

Idiota è chi rifiuta l’ascolto, chi resta nell’isolamento della notte, precludendosi la partecipazione al giorno comune e al mondo comune.

Così suona la sentenza di Eraclito: «unico e comune è il mondo per coloro che sono desti, mentre nel sonno ciascuno si rinchiude in un mondo suo proprio e particolare» (B 89).

[…] La veglia è il preludio della filosofia.

Il richiamo alla veglia torna incessante nei frammenti. In seguito la filosofia farà sua questa esortazione.

Pensare è aver parte alla vigilanza del lógos che accomuna.

La «saggezza privata», idía phrónesis, è un ossimoro, perché quel che affiora nel singolo, sogni, immagini, opinioni, idee, non è che vuota, morta illusione. Tale è destinata a rimanere, finché non trovi la via della comunanza.

Dunque no, non dormite!

Non lasciatevi andare al sonno dell’idiozia privata!

Così ripete Eraclito rivolto ai più che vivono nel torpore. «Non bisogna agire e parlare come se si stesse dormendo», ingiunge perentorio (B 73).

Donatella Di Cesare, Sulla vocazione politica della filosofia, Bollati Boringhieri, Torino 2018, pp. 16-20.

Quarta di copertina

È tempo che la filosofia torni alla città. Anzitutto per risvegliarla da quel sonnambulismo che la narcosi di luce del capitale ha provocato. Ma quale margine ha il pensiero nel mondo globalizzato, chiuso in se stesso, incapace di guardare fuori e oltre? Mentre viene richiamata alla sua vocazione politica, la filosofia è spinta a non dimenticare la sua eccentricità, la sua atopia. Nata dalla morte di Socrate, figlia di quella condanna politica, sopravvissuta a salti coraggiosi e rovesci epocali, come nel Novecento, la filosofia rischia di essere ancella non solo della scienza, ma anche di una democrazia svuotata, che la confina a un ruolo normativo. In questo libro, dove traccia le linee del proprio pensiero, tra esistenzialismo radicale e nuovo anarchismo, Donatella Di Cesare riflette sul rientro della filosofia nella pólis, divenuta metropoli globale. Non bastano la critica e il dissenso. Memori della sconfitta, dell’esilio, dell’emigrazione interna, i filosofi tornano per stringere un’alleanza con gli sconfitti, per risvegliarne i sogni.