César Vallejo, in un disegno di Pablo Picasso

1892 – 1938

fra lo spirito e la materia, e ciò deve avvenire

A cura di Fernanda Mazzoli

Scarica e stampa il file PDF di 17 pagine:

![Vallejo,+César[1]](http://blog.petiteplaisance.it/wp-content/uploads/2018/07/VallejoCésar1-270x300.jpg)

César Vallejo nasce nel 1892 in un villaggio andino, ultimo di undici fratelli, figlio di un alcalde e nipote di due nonne indiane. Era un albino, un cholo (meticcio) – come si definì lui stesso – e che farà del paesaggio della sua infanzia, silenzioso, aspro e duro, un paesaggio dell’anima tormentata da una ferita incurabile.

Studente brillante, nel 1910 si iscrive alla Facoltà di Lettere della città di Trujillo, ma, per sopravvivere, deve lavorare come impiegato nelle miniere di Quiruvilca e poi nell’amministrazione di una piantagione di canna da zucchero, dove scopre la dura condizione dei peones e si avvicina all’APRA (Alleanza Popolare Rivoluzionaria Americana), un movimento che inscriveva la specificità ibero-americana nelle radici indio.

Rubén Darío.

Attivo negli ambienti intellettuali e artistici di Trujillo, inizia molto presto a pubblicare i suoi versi in diverse riviste. Sensibile alle influenze del modernismo del nicaraguense Rubén Darío, così come alla grande poesia spagnola del Siglo de oro e alle nuove tendenze poetiche venute d’Europa, la sua poesia si nutrì tuttavia quasi visceralmente, anche negli anni di un esilio senza ritorno, delle reminiscenze della terra natale, gli scoscesi altopiani delle Ande.

Frequenta il “Grupo Norte” in Perù.

Dove conosce altri intellettuali.

Il giovane Vallejo.

Era domenica

Era domenica nelle chiare orecchie del mio asino,

del mio asino peruviano in Perù (scusate la tristezza).

Ma oggi sono già le undici alla mia esperienza personale,

esperienza di un solo occhio, inchiodato in pieno petto,

di una sola asineria, inchiodata in pieno petto,

di una sola ecatombe, inchiodata in pieno petto.

È così che rivedo le colline ritratte della mia terra,

ricche in asini, figli di asini, genitori a venire,

che ritornano già dipinte di credenze,

colline orizzontali dei miei dolori.

Sulla sua statua, di spada,

Voltaire incrocia la sua cappa e guarda il piedistallo,

però il sole mi penetra e caccia dai miei incisivi

un numero crescente di corpi inorganici.

E sogno allora di una pietra

verdastra, diciassette,

roccia numerale che ho dimenticato,

suono di anni nel rumore di ago del mio braccio,

pioggia e sole in Europa, e come tossisco! come vivo!

come mi fanno male i capelli a presagire i secoli settimanali

e anche, per contraccolpo, il mio ciclo microbico,

voglio dire la mia tremante, patriottica pettinatura!

Prima edizione di Los heraldos negros, 1919.

Gli araldi neri

Ci sono colpi nella vita, così forti … io non so!

Colpi come l’odio di Dio; come se di fronte ad essi,

la risacca di tutto il sofferto

ristagnasse nell’anima … Io non so!

Sono pochi; però sono … Aprono solchi scuri

nel volto più fiero e nel lombo più forte.

Saranno forse i puledri di barbari Attila;

o gli araldi neri che ci invia la Morte.

Son le cadute profonde dei Cristi dell’anima,

di qualche fede da adorare che il Destino bestemmia.

Questi colpi sanguinosi sono i crepitii

di qualche pane che sulla porta del forno ci si brucia.

E l’uomo … Povero … povero! Gira lo sguardo, come

quando una pacca sulla spalle ci chiama;

Gira gli occhi pazzi, e tutto il vissuto

ristagna, come una pozzanghera di colpa, nello sguardo.

Ci sono colpi nella vita, così forti … Io non so!

(traduzione di Federico Guerrini)

Si innamora di Maria Sandoval (che muore inferma),

ed è la sua musa tragica in Los Heraldos Negros.

Nel 1920 si verifica l’avvenimento che segnerà Vallejo per la vita: in occasione di disordini scoppiati nel bel mezzo di una festa religiosa nel suo borgo natale in seguito al provocatorio comportamento dei gendarmi, s’intromette per sedare la rissa, ma viene arrestato dalle autorità locali come istigatore dei disordini.

Dopo quattro mesi di prigione durante i quali continua a scrivere le poesie che comporranno poi la sua nuova raccolta Trilce (Oh, le quattro pareti della cella / Ah le quattro pareti albicanti / che senza rimedio danno sul medesimo numero), ottiene la libertà provvisoria, grazie a diverse petizioni in suo favore, ma resta sotto la minaccia di un processo che incomberà su di lui come un incubo negli anni successivi.

La prima edizione di Trilce

Non tollerando più l’ambiente di Lima (A Lima … A Lima sta piovendo / l’acqua sudicia di un dolore / così mortale. Sta piovendo dalla crepa del tuo amore), dove alterna la collaborazione a riviste a una saltuaria attività di insegnante e dove sperimenta una condizione di crescente oppressione ed estraneità («Volevo partirmene, scappare da tutto, non sfiorare nulla, né essere sfiorato da nulla, non essere in alcun luogo, non essere con nulla»), decide di partire per l’Europa. Sempre attento ai presagi che gli araldi neri erano soliti inviargli dal futuro, presagisce che lo attende un viaggio senza ritorno, perché così nella prosa poetica di El buen sentido (Il buon senso), saluta l’amata madre: «C’è, madre, un posto nel mondo, che si chiama Parigi. Un luogo molto grande e molto lontano, e ancora molto grande. La donna di mio padre, ascoltandomi, mangia, e i suoi occhi mortali scendono dolcemente lungo le mie braccia».

Arriva a Parigi il 13 luglio 1923, senza soldi, senza lavoro e con nessuna conoscenza della lingua. Seguono anni di miseria e di ripetuti soggiorni in ospedale in seguito ad un’emorragia sopravvenuta dopo un intervento. Collabora a diverse riviste sudamericane e comincia a legarsi agli artisti di Montparnasse, diventando amico di Juan Gris, di Marcel Aymé, di Tristan Tzara, di Antonin Artaud, di Jean Cassou, di Juan Larrea con il quale fonda una rivista a cui collaborerà anche Neruda.

Pubblica Poemas en prosas e Contra el secreto profesional, un intenso manifesto in cui definisce la sua concezione dell’arte poetica, prendendo le distanze dagli scrittori «latino-americani» della sua generazione, cultori di una poesia presa in prestito dalle avanguardie europee (ispirate a l’esprit nouveau, da lui ritenuto «un movimento distruttore di incurabile nullità storica») cui Vallejo oppone la specificità «ibero-americana» che scaturisce dall’autenticità dei popoli del continente e si nutre di uno spirito «fatto di verità, di vita, infine di sana ed autentica ispirazione umana» e di un’emozione «secca, naturale, pura».

Gli anni fra il 1927 e il 1928 sono anche quelli in cui il suo “male di vivere” poetico e la sua crisi morale maturano alla luce della consapevolezza del legame del suo destino con quello degli altri uomini.

Georgette Marie Philippart Travers.

Con Georgette a Parigi.

Georgette Philippart – che diventerà sua moglie nel 1932 e sua inseparabile compagna al di là della morte per la devozione che voterà all’opera del poeta di cui raccoglierà e farà pubblicare tutti i componimenti sparsi – ricorda così quel periodo che fu anche quello del loro incontro: «Sarebbe difficile ammettere che a quest’epoca Vallejo, che ha trentacinque anni, si cercasse e si cercasse per sé solo. […] Si interroga sulla partecipazione che sente di dover apportare agli uomini. […] Crisi morale, crisi di coscienza, e non d’intellettuale ma di uomo e di poeta, poiché vi scopre la causa del suo smarrimento: la sua lontananza dai problemi sociali ed economici dell’umanità asservita».

Da questa nuova consapevolezza alla sua adesione al comunismo, il passo è breve e matura nel corso di un viaggio in Russia, dal quale ritorna con la convinzione, riportata da Georgette, che «un sistema interamente nuovo, unanimemente rifiutato dagli sfruttatori e dai dominatori, deve inevitabilmente implicare un miglioramento certo e fondamentale per le masse proletarie». Sul finire del dicembre del 1928 si iscrive al Partido Socialista del Perù (divenuto più tardi il Partito comunista peruviano) fondato ad José Carlos Mariátegui, il pensatore rivoluzionario peruviano che, dopo essersi distaccato dall’APRA, segnerà in modo indelebile il marxismo latino-americano. A lui dobbiamo una delle interpretazioni più profonde della poesia di César Vallejo.

José Carlos Mariátegui.

Scrive Mariátegui, a proposito di Heraldos negros e di Trilce, che il suo pessimismo è quello dell’Indiano, non è un concetto, non è un atteggiamento letterario e nemmeno una nevrosi: è, piuttosto, un sentimento, ricco di tenerezza e carità. Non genera il narcisismo disincantato ed esacerbato dei romantici, perché non nasce da una pena personale. «Vallejo sente tutto il dolore umano. […] La sua anima è triste da morirne della tristezza di tutti gli uomini. E della tristezza di Dio». È quel sentimento per il quale il poeta, amaramente conscio del limite della parola («E se dopo tante parole / la parola non sopravvive»), conierà un neologismo, capace di dire tutto il dolore del mondo: tristumbre che contiene in sé pesadumbre (dolore) e tumba (tomba). E a proposito del suo stile, Mariátegui sottolinea la purezza e l’innocenza, l’austerità, l’umiltà e la semplicità orgogliosa della forma, fino a definirlo «un mistico della povertà che cammina scalzo affinché i suoi piedi conoscano nudi la durezza e la crudeltà del cammino».

VA CORRENDO, ERRANDO, FUGGENDO…

Va correndo, errando, fuggendo

i suoi piedi …

Va con due nubi nella sua nube,

immobile apocrifo, serrando nella mano

i suoi tristi per, i suoi funerei allora.

Corre lontano da tutto, errando

fra proteste incolori; fugge

salendo, fugge

scendendo, fugge

a passo di sottana, fugge

sollevando il male sulle braccia,

fugge

diritto a piangere solo.

Ovunque vada,

lontano dai suoi rumorosi, caustici talloni,

lontano dall’aria, lontano dal suo viaggio,

per fuggire, fuggire, e fuggire e fuggire

i suoi piedi – uomo su due piedi, fermo

di tanto fuggire – avrà sete di correre.

E nemmeno l’albero, se indossa ferro di oro!

E nemmeno il ferro, se copre il suo fogliame!

Nulla, se non i suoi piedi,

nulla se non il suo breve brivido,

i suoi viventi per, i suoi viventi allora …

Al ritorno da un secondo viaggio in Russia, milita in una cellula operaia del partito comunista dove tiene un corso di marxismo; la sua militanza attira l’attenzione della polizia francese che l’arresta ripetutamente per brevi periodi. Alla fine del 1930 è espulso dalla Francia per “attività sovversive”. Risiede in Spagna, dove vive di traduzioni dal francese e dove frequenta poeti come Juan Bergamín, Rafael Alberti, Garcia Lorca. Si iscrive al partito comunista spagnolo e pubblica un romanzo, El tungstène, in cui rielabora la sua esperienza nelle miniere peruviane. Scrive per il teatro, ma le sue opere, “troppo tristi”, sono rifiutate. Si reca una terza volta in Russia, invitato al Congresso internazionale degli scrittori.

È un periodo di intensa militanza e di piena assunzione della coscienza che l’artista «è inevitabilmente un soggetto politico». Tuttavia, sono altrettanto forti in lui la consapevolezza che «l’arte non è un mezzo di propaganda politica, è l’impulso supremo di ogni creazione politica» e l’esigenza della necessaria libertà della creazione artistica: «Posso simpatizzare con la rivoluzione e lavorare per essa, ma come artista non è nelle mie mani, né in quelle di nessuno, di controllare la portata politica che possono celare le mie poesie».

Nel 1932 riesce finalmente ad ottenere un permesso di soggiorno provvisorio per la Francia (regolarizzato l’anno successivo), a condizione di rinunciare a qualsiasi attività politica. Si sposa con Georgette, vive con lei in Hôtel o case ammobiliate del quartiere di Montparnasse, scrive instancabilmente e dà lezioni di spagnolo. Le sue condizioni di salute peggiorano.

Pubblica Escalas e Fabla Salvaje in Peù

Parigi, ottobre 1936

Di tutto ciò sono il solo che parte.

Me ne vado da questo banco, dai miei pantaloni,

dalla mia grande situazione, dalle mie azioni,

dal mio numero sezionato da parte a parte,

da tutto ciò sono il solo che parte.

Dagli Champs-Elysées o girando

nella strana Rue de la Lune,

la mia morte se ne va, se ne parte la mia nascita,

e circondata da gente, sola, in fuga

la mia immagine umana si gira

e congeda una a una le sue ombre.

E mi allontano da tutto,perché tutto

là resta a far da copertura:

la mia scarpa, il suo occhiello, anche il suo fango,

fino alla piega del gomito

della mia propria camicia abbottonata.

Sfidando l’interdizione di partecipare alla vita pubblica, è presente a tutte le iniziative antifasciste. Nel giugno del 1935 assiste a Parigi al primo Congresso degli scrittori antifascisti per la difesa della cultura, al quale presenziano anche degli scrittori sovietici, venuti ad esporre le basi del “realismo socialista”, decisamente lontane dall’essenza della poesia di Vallejo. Resta traccia della sua lacerazione fra fede rivoluzionaria e senso profondo nella forza della poesia in una nota del suo taccuino alla data del 7 novembre 1937. «È meglio dire “io”? O è meglio dire “l’uomo”, come soggetto dell’emozione lirica ed epica? In verità, è più profondo e più poetico dire “io” – preso naturalmente come simbolo di “tutti”».

Non appena scoppia la guerra di Spagna, malgrado il suo scetticismo nei riguardi dei Fronti popolari, si dedica interamente alla difesa della causa repubblicana, scrivendo articoli e partecipando a numerosi incontri pubblici a sostegno del popolo spagnolo. Si reca più volte in Spagna, dove nel luglio del 1937 interviene al secondo congresso degli scrittori antifascisti in qualità di delegato del Perù, affrontando il tema della responsabilità dello scrittore di fronte ai momenti più gravi della storia e proclamando la necessità di spezzare «la barriera secolare che esiste fra l’intelligenza e il popolo, fra lo spirito e la materia», e che ciò avvenga «orizzontalmente, non verticalmente, cioè spalla contro spalla».

Riferendosi al detto di Gesù che il suo regno non è di questo mondo, Vallejo propone alla coscienza dello scrittore rivoluzionario un’altra formula che sostituisca la precedente, «Il mio regno è di questo mondo, ma è anche dell’altro», che ben corrisponde alla duplice esigenza che ne ispirò la vita e l’opera: impegno civile e ricerca con e per la poesia di una profonda verità umana. Molti anni più tardi ci fu chi lesse in queste parole una premonizione della “teologia della liberazione” che portò tanti preti sudamericani a prendere le armi a fianco del loro popolo, sull’esempio di Camillo Torres.

Poemas Humanos

Al suo ritorno a Parigi, partecipa alla creazione del comitato ibero-americano per la difesa della repubblica spagnola di cui è nominato segretario, nonché redattore del bollettino Nuestra España che si attirerà, però, la diffidenza di alcuni scrittori comunisti che vi scoveranno simpatie trotskiste, al punto che Pablo Neruda, membro anche lui del comitato di redazione, non pubblicherà gli articoli affidatigli da Vallejo che, ferito, lascia l’incarico.

Negli ultimi tre mesi dell’anno lavora febbrilmente alla composizione di molte delle poesie che saranno, poi, raccolte in Poemas humanos (Poemas del exilio) e España, aparta de mí este cálíz (Spagna, allontana da me questo calice).

Lo raggiunge a Parigi la notizia della fucilazione in Spagna di Julio Gálvez, il ragazzo con cui si era imbarcato per l’Europa una quindicina di anni prima.

MASSA

Finita la battaglia,

e morto il combattente, venne a lui un uomo

e gli disse: «Non morire, ti amo tanto!»

Però il cadavere, ahi, continuò a morire.

Altri due si avvicinarono e gli ripeterono:

«Non lasciarci! Coraggio! Ritorna in vita!».

Però il cadavere, ahi, continuò a morire.

Accorsero in venti, cento, mille, cinque cento mila,

esclamando: «Tanto amore , e non potere nulla contro la morte!».

Però il cadavere, ahi, continuò a morire.

In milioni lo circondarono,

con una preghiera comune: «Resta, fratello!».

Però il cadavere, ahi, continuò a morire.

Allora, tutti gli uomini della terra

lo circondarono: li vide il cadavere triste, commosso;

si alzò lentamente,

abbracciò il primo uomo, prese a camminare…

L’intenso lavoro aggrava le sue precarie condizioni fisiche: nel marzo del 1938 si ammala gravemente, febbre ed esaurimento fisico gli sono compagne costanti: dalla camera d’albergo in cui viveva con la moglie, Rue Daguerre – XIV arrondissement, viene trasportato il 14 aprile in una clinica del vicino boulevard Arago. L’eminente professore Lemière che lo ha in cura si dichiara vinto da una malattia che non riesce a diagnosticare. («Tutti i suoi organi sono nuovi. Vedo che quest’uomo muore, ma non so di cosa»). Il mattino del 15, venerdì santo, muore: a Parigi, come già sapeva , lui che aveva scritto, pochi mesi prima, che «in fin dei conti, non possiedo per esprimere la mia vita, che la mia morte».

PIETRA NERA SU PIETRA BIANCA

Morirò a Parigi nello scroscio

di un giorno che ho già vivo nel ricordo.

Morirò a Parigi – non m’inganno –

come oggi forse un giovedì d’autunno.

Di giovedì sarà. Oggi che proso

questi versi e gli omeri ho malmesso,

è giovedì e mai come oggi giunsi,

con tanta strada a rivedermi solo.

César Vallejo è morto, lo picchiavano

tutti senza che lui facesse nulla;

lo legnavano sodo e duramente

lo cinghiavano: sono testimoni

i giorni giovedì, l’ossa degli omeri,

la vita sola, la pioggia, le strade…

(traduzione di Roberto Paoli)

Muore nel 1938.

Il 19 aprile è sepolto nel cimitero di Montrouge; lo accompagnano nell’ultimo viaggio amici francesi, sudamericani, spagnoli e le parole di congedo di Louis Aragon. Il 3 aprile 1970, i suoi resti vengono trasportati nel cimitero di Montparnasse dove mani amiche hanno continuato a lungo a portare sulla sua tomba mazzi di fiori con i colori della bandiera repubblicana spagnola. Sembra che le sue ultime parole siano state per chiamare la madre ed evocare la Spagna (España, me voy a España).

Sulla sua pietra tombale Georgette Vallejo ha fatto incidere queste parole:

J’ai tant neigé pour que tu dormes

È a lei che si deve la pubblicazione delle opere dell’esilio e della maturità, è lei che ha trovato il titolo Poemas humanos, mentre la prima edizione critica, che ha contribuito a fare riconoscere in Vallejo una delle più grandi voci della letteratura in lingua castigliana di tutti i tempi, è opera dell’amico di sempre, il poeta Juan Larrea. España, aparte de m este cálíz fu inviato in Spagna e pubblicato nel settembre del 1938, nel pieno della controffensiva repubblicana dell’Ebro, a cura di una unità culturale delle milizie repubblicane, ma, visto che le sorti della guerra volgevano in peggio, mancò il tempo per mettere in circolazione la raccolta. Se ne salvò un solo esemplare che fu, poi, ripubblicato in Messico con un ritratto dell’autore disegnato da Picasso.

Juan Larrea.

La pubblicazione riunì quattro figure eminenti della cultura ispanica: un pittore, Pablo Picasso, e tre poeti: César Vallejo, autore del libro di poesie, Juan Larrea, prologo del libro, e Manuel Altolaguirre, responsabile per l’edizione. Il libro è stato stampato nel monastero di Montserrat 10 giorni prima della fine della guerra civile.

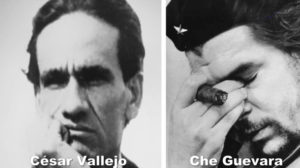

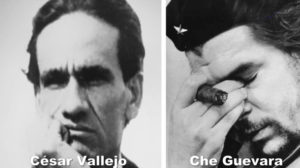

Vallejo-Guevara

Ernesto Che Guevara amò intensamente la poesia di Vallejo

e ne ha recitato Los heraldos negros.

Si veda: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=146620

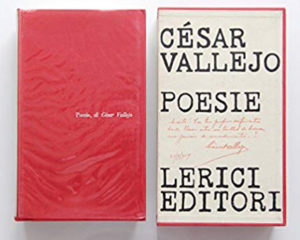

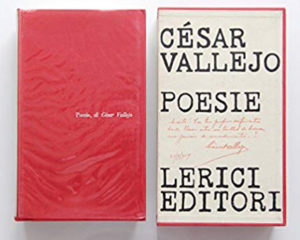

Al di fuori della Francia, dove sin dagli anni del dopoguerra l’attenzione per l’opera del poeta peruviano è stata sempre piuttosto viva, le traduzioni più accurate e complete si devono in lingua tedesca allo scrittore Hanz-Magnus Enzensberger (1966), in inglese a Clayton Eshleman che allo studio di Vallejo ha dedicato cinquant’anni di vita (1968), e in Italia a Roberto Paoli (1964) per le Edizioni Lerici, riproposta nel 2008 per i tipi della Gorée.

The Complete Poetry

César Vallejo (Author), The Complete Poetry, A Bilingual Edition, by César Vallejo (Author), Clayton Eshleman (Translator), Clayton Eshleman (Editor), Mario Vargas Llosa (Foreword), Efrain Kristal (Introduction), December 2009.

Nella traduzione di Roberto Paoli.i

In Perù nel 2102, in occasione delle celebrazioni per il 120° anniversario della sua nascita, qualcuno è riuscito finalmente a fargli quel processo che pendeva su di lui da un secolo circa e che lo aveva spinto all’esilio, naturalmente riconoscendo la sua colpevolezza: in un articolo apparso su un quotidiano, un giornalista lo ha accusato di essere in parte responsabile, con la sua poesia triste, dell’inconscio nazionale e della presunta tendenza dei Peruviani al disfattismo. Per timore di non essere stato ben capito, l’autore dell’articolo è passato poi a sostenere le teorie liberali che, sole, fornirebbero quegli elementi utili allo sviluppo di cittadini con una mentalità vincente e senza complessi…

Non sono mancate le indignate reazioni che hanno volto in ridicolo questa postuma condanna, attribuendo ironicamente al grande poeta la responsabilità di tutti i mali che hanno colpito il Perù nell’ultimo secolo. Nello stesso anno sulla facciata della casa che César Vallejo abitò a Trujillo spiccava un gran cartello che ne annunciava la vendita.

Ma dal fondo degli anni e di tanto oblio e di una speranza che continua a cercare se stessa è Vallejo che ci tende una mano fraterna:

«Nessuno vive più nella casa, mi dici; tutti se ne sono andati.

La sala, la camera, il patio, giacciono spopolati.

Non resta nessuno, perché tutti sono partiti.

E io ti dico:

Quando qualcuno se ne va, qualcuno resta.

Il punto da cui è passato un uomo non è più solo.

Non è solo, di solitudine umana,

che il luogo dove nessun uomo è passato.

Le case nuove sono più morte delle antiche,

perché i loro muri sono fatti di pietra o di acciaio, ma non di uomini.

[…] Tutti sono partiti dalla casa,

n realtà,

ma in verità sono tutti restati.

(No vive ya nadie en la casa)».

Ed ecco che è sorta a Santiago de Chuco, Perú, la Casa Museo César Vallejo.

Santiago de Chuco, Perú, la Casa Museo César Vallejo

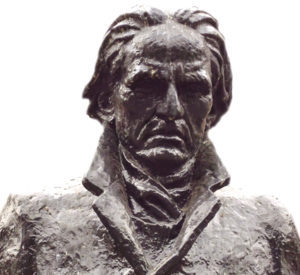

Questo monumento al poeta peruviano César Vallejo Mendoza si trova nella Piazza del Teatro, nel centro di Lima. Autore è lo scultore Lambayecan Miguel Baca Rossi, che lo realizza nel 1983.

***

Alcuni riferimenti bibliografici

César Vallejo, Poesías completas, Edición de Ricardo Silva – Santistenban, Colección Visor de Poesía, Madrid.

César Vallejo, Poèmes humains. Espagne, écarte de moi ce calice, ed. Seuil, Paris, 2011 (traduzione di François Maspéro).

César Vallejo, Poesie, Lerici, Milano, 1964.

Si può accedere ad ogni singola pagina pubblicata aprendo il file word

Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 07-07-2018)

Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 07-07-2018)

N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web e quindi considerati di pubblico dominio. Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo: info@petiteplaisance.it, e saranno immediatamente rimossi.

Seguici sul sito web

![]() Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 09-07-2018)

Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 09-07-2018)

![Vallejo,+César[1]](http://blog.petiteplaisance.it/wp-content/uploads/2018/07/VallejoCésar1-270x300.jpg)