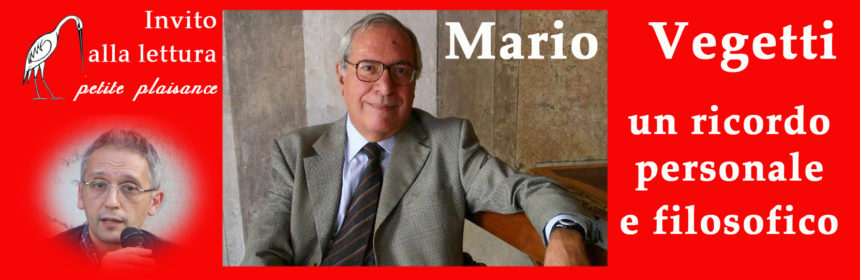

Mario Vegetti

Mario Vegetti:

un ricordo personale e filosofico

di Luca Grecchi

Il mio rapporto con Mario Vegetti risale al 2004. Da studioso della filosofia antica mi sono infatti formato, come molti altri, sui suoi testi, che ho sempre apprezzato in maniera particolare (insieme a quelli di Enrico Berti). Decisi per questo, pur non avendolo mai incontrato di persona, di chiedergli una introduzione ad un libro che avevo appena concluso (Conoscenza della felicità). In maniera inattesa, anche in quanto Mario era ancora alle prese con l’insegnamento accademico, egli lesse velocemente il manoscritto di quel giovane sconosciuto che allora ero per lui, e ne realizzò una generosa introduzione, che iniziava con queste parole: «Luca Grecchi è un pensatore, a suo modo, classico…». Inutile dire la gioia che provai quando la ricevetti.

Nel tempo i nostri rapporti, soprattutto epistolari, sono continuati, ma si sono molto intensificati nell’ultimo anno, quando Mario mi rivelò di essere malato. Questi rapporti si sono intensificati soprattutto per motivi editoriali, che ora accennerò, ma il tema che li ha caratterizzati è sempre stato la costante ironia di Mario, la quale costituisce il tratto della sua personalità che rammento con maggiore affetto. Ricordo, a solo titolo di esempio, che quando all’inizio dello scorso anno gli telefonai per chiedergli alcuni consigli, in quanto ero stato incaricato di realizzare il volume Natura nella collana Questioni di filosofia antica per la casa editrice Unicopli (un lavoro assai impegnativo, richiedente una vasta trattazione di questo ambito – insieme filosofico, scientifico e letterario – su oltre dieci secoli), mi disse testualmente queste parole: «Tu sei l’unico matto che poteva accettare un lavoro del genere. Ma chi te lo fa fare?». L’ironia di Mario era meravigliosa, in quanto esprimeva sempre in forma iperbolica una idea che lui realmente sentiva, e che aveva il suo fondamento. Come quando, anni prima, invitato ad una conferenza con Giovanni Reale sul tema fede/ateismo, mi disse che gli era stato richiesto di “fare la parte del non credente„, anche se poi appunto affermava di credere pure lui ad alcune cose, e di non sapere bene a che cosa non credesse.

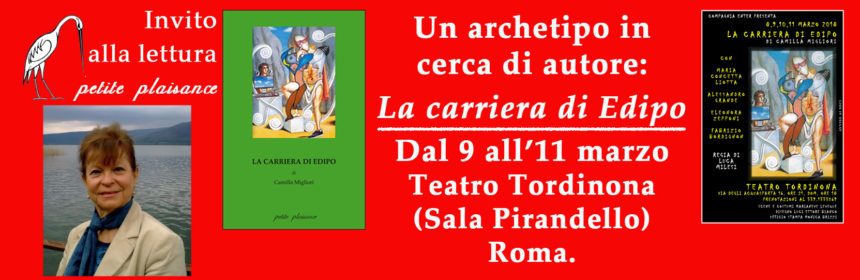

I ricordi sono molti, ma penso sia più utile qui soffermarmi sui lavori di questi ultimi tempi di Mario, cui egli teneva in maniera particolare. Gli ultimi mesi si sono infatti svolti a stretto contatto epistolare con me e la casa editrice Petite Plaisance di Pistoia (nella figura del carissimo amico Carmine Fiorillo), in quanto abbiamo insieme deciso di ripubblicare, nella collana filosofica da me diretta, alcuni testi di Mario oramai introvabili. In particolare, dopo avere ripubblicato qualche anno fa Cuore, sangue e cervello, che Mario scrisse negli anni Settanta con Paola Manuli, e soprattutto dopo avere edito Scritti con la mano sinistra (una raccolta di suoi scritti di carattere in senso ampio “politico„), sono appena stati ristampati, appunto da Petite Plaisance, altri due libri di Mario, Tra Edipo e Euclide ed Il coltello e lo stilo.

Con specifico riferimento a Scritti con la mano sinistra – un testo che mi permetto davvero di consigliare a chi non lo avesse ancora letto –, mi torna alla mente un altro piccolo aneddoto, che mi consente di svolgere qualche considerazione più filosofica sul suo lavoro. Mi disse infatti, quando gli feci la proposta di raccogliere i suoi testi più politici: “Vorrei sapere perché ci tieni così tanto che siano ripubblicati i miei articoli, che tranne l’Inter e il comunismo non la pensiamo mai allo stesso modo„. Condividevamo, in effetti, le stesse “fedi laiche„ calcistiche e politiche, sebbene di ambedue negli ultimi tempi, per motivi contingenti (noti agli appassionati), parlassimo poco. Mario tuttavia aveva ragione sul fatto che non sempre noi si concordasse. In effetti, negli anni, a più riprese gli feci presente che, a mio modestissimo avviso, erano un poco eccessive le sue considerazioni critiche sul carattere “agonale„ della civiltà omerica, sul carattere poco democratico dell’epoca classica, così come il suo insistere su alcuni aspetti a mio avviso minori del pensiero di Aristotele (le donne, gli schiavi, ecc.). Mi sembrava, insomma, che egli mettesse in evidenza gli aspetti più oscuri in quelle civiltà ed in quei pensieri, in questo modo riducendo la visibilità degli aspetti migliori. Ma, naturalmente, lui faceva bene a proseguire la sua strada, la quale ha in effetti consentito di problematizzare ed eliminare molti desueti luoghi comuni sulla cultura classica, oltre che di tracciare alcuni importanti sentieri scientifici prima di lui inesistenti.

Ci divideva anche un altro contenuto, come emerse in una conferenza che si tenne a Milano nel 2009 con me, lui, Carmelo Vigna ed Enrico Berti (che a dire il vero arrivò fino in stazione Centrale, si infortunò ad un piede scendendo dal treno, e tornò a Padova senza purtroppo poter partecipare). Mario non riteneva infatti che il pensiero antico potesse essere considerato un pensiero dotato di contenuti onto-assiologici veritativi, tali cioè da costituire stabili riferimenti di senso e di valore validi anche per il nostro tempo. Da antichista puro – per quanto aperto al pensiero filosofico moderno e contemporaneo –, egli sosteneva in effetti la necessità di collocare sempre gli antichi nel loro contesto, senza potere trarre da essi messaggi sovrastorici. Questa era la sua impostazione filosofica, che io scherzando gli dicevo essere quella del vecchio “storicismo marxista„; lui mi ripagava dicendo che io ero un “metafisico classico„, per il mio insistere sempre sulla verità e sul bene, e così eravamo pari. In ogni caso, come prova il suo ampio commento alla Repubblica di Platone edito da Bibliopolis, emergeva anche dalla sua opera, sebbene talvolta egli lo velasse, un afflato utopico-progettuale davvero importante, derivante proprio dal sostrato filosofico greco.

Per ritornare ai suoi testi, quelli che egli teneva maggiormente a ripubblicare erano le due raccolte, Scritti di medicina ippocratica (uscita purtroppo il giorno dopo la sua morte) e Scritti di medicina galenica (in uscita a breve), che compattano materiale di studio sulla medicina antica redatto da Mario in oltre cinquanta anni di lavoro. Sono davvero felice di avergli potuto fare questa proposta, manifestandogli al contempo la dovuta gratitudine per il grande valore della sua opera, esso sì realmente sovrastorico. L’ultimo plico che ha spedito, una settimana circa prima di morire, credo lo abbia mandato proprio a Petite Plaisance, con il suo generoso apprezzamento per la qualità editoriale dei volumi appena ristampati. Anche nella correzione degli impaginati non è peraltro mai mancata la sua ironia: “Mi stai facendo lavorare come un matto, sai che in questo periodo non sono in grado di effettuare grandi performance lavorative…„, mi scriveva in una sua email prenatalizia.

Eravamo rimasti in accordo che avrebbe partecipato con un saggio ad un volume collettaneo che sto curando, che si intitolerà Teoria e prassi in Aristotele, in uscita in autunno. Conoscevo che le sue condizioni di salute erano in peggioramento (per la presentazione dei volumi galenico ed ippocratico, in corso di organizzazione sia alla Casa della Cultura di Milano che in Università, sapeva che non avrebbe comunque potuto partecipare), ma non pensavo che ci avrebbe lasciati così in fretta. Ha fatto in tempo a sapere – è il contenuto dell’ultima sua email che ho ricevuto, dell‘8 marzo – della morte dell’amico e collega di una vita, Diego Lanza, avvenuta il 7 marzo.

Ho appreso della sua morte, come molti, lunedì 12 marzo sfogliando Il corriere della sera, che gli ha dedicato, come doveroso, una bella pagina. Perdiamo con lui, sicuramente, un pensatore originale ed un grande antichista, animato – come erano stati, prima di lui, Rodolfo Mondolfo ed il suo amico Gabriele Giannantoni – da una rigorosa passione politica, sempre attenta ai problemi di chi è più in difficoltà. Concludo ricordando che Mario, pur nella consueta riservatezza, era massimamente orgoglioso del suo ruolo di nonno, padre e marito: alla famiglia, pertanto, va il mio pensiero più caro, ben conoscendo il valore dell‘uomo che hanno avuto accanto.

Luca Grecchi

Il testo è già stato pubblicato anche sul sito della Società di Psicoanalisi Crritica (29-03-2018) con questa nota di accompagnamento: “Pubblichiamo di seguito un ricordo di Mario Vegetti, notissimo studioso e docente di Storia della Filosofia antica e intellettuale rigoroso, amico personale di alcuni di noi e della Società di Psicoanalisi Critica”.

Ricordano l’amico e il protagonista della Casa della Cultura: Ferruccio Capelli, Mauro Bonazzi, Fulvio Papi, Mariateresa Fumagalli Beonio Brocchieri, Salvatore Veca

Mario Vegetti, Il coltello e lo stilo. Animali, schiavi, barbari e donne alle origini della razionalità scientifica.

ISBN 978-88-7588-228-0, 2018, pp. 192, formato 140×210 mm., Euro 20 – Collana “Il giogo” [82]. In copertina: Affresco raffigurante gli Istrumenta sciptoria. In quarta: bassorilievo del tempio di Esculapio di Atene.

indice – presentazione – autore – sintesi

Premessa alla nuova edizione del 2018

Il coltello e lo stilo fu pubblicato nella primavera del 1979. Fin dalla sua comparsa, suscitò un vivace interesse, non solo, e non tanto, fra gli specialisti di antichistica, quanto presso un pubblico composito di lettori che frequentavano i territori che allora si chiamavano “cultura critica”: epistemologia, antropologia, psicoanalisi, ed eventualmente movimenti come quello femminista e animalista. Ne uscirono naturalmente diverse interpretazioni del senso e degli intenti del libro (dalla critica irrazionalistica ai fondamenti “violenti” della scienza, a una rivisitazione moderata di Foucault). Nell’introduzione all’edizione del 1996, riprodotta in questo volume, ho tentato di delineare le coordinate culturali entro le quali Il coltello e lo stilo era stato concepito, e di indicare un punto di vista d’autore sulla collocazione del libro. Ha fatto però bene l’editore a ristampare qui la prima edizione, quella del 1979. Da un lato, questo restituisce ai primi lettori la possibilità di un rinnovato incontro con il testo; dall’altro, e soprattutto, consente a nuovi lettori l’accesso alla forma originale del libro ormai da gran tempo esaurita. Non è immotivato pensare che questa ristampa possa apparire a qualcuno come una riscoperta, e ridestare almeno in parte l’interesse e la discussione così vivaci tanti anni or sono. Se così fosse, potremmo augurare “bentornato” al Coltello e lo stilo, e renderne il merito che gli spetta al generoso editore, Carmine Fiorillo di “Petite Plaisance”.

Mario Vegetti

Febbraio 2018

Mario Vegetti, Tra Edipo e Euclide. Forme del sapere antico.

ISBN 978-88-7588-227-3, 2018, pp. 208, formato 140×210 mm., Euro 20 – Collana “Il giogo” [84]. In copertina: Frammento di cratere a calice a figure rosse [scena dell’Edipo Re di Sofocle] (330-320 a.C.) e Papiro de Oxirrinco [frammento degli Elementi di Euclide].

Premessa alla nuova edizione del 2018

Edipo e Euclide rappresentano simbolicamente i due limiti estremi della razionalità greca. Il primo – nell’interpretazione che offre dell’Edipo re sofocleo il primo dei saggi qui raccolti – impersona una forma di razionalità indagatrice, che procede per indizi e per segni, e ha di mira la “scoperta”: una scoperta legata sempre alla circostanza particolare, al kairòs, all’individuo. Una razionalità, dunque, nella quale si riflettono l’indagine diagnostica e prognostica sia della medicina ippocratica sia della storiografia tucididea (che si presenta esplicitamente come una ricerca diagnostica sulla crisi di Atene).

All’estremo opposto si colloca la forma della razionalità che può andare sotto il nome di Euclide. La sua geometria costituiva già per gli antichi, e costituisce tuttora, un modello di pensiero astrattivo e dimostrativo, il luogo elettivo di un’idea forte della verità come acquisizione universalmente valida, incontrovertibile e immutabile. Come mostra l’ultimo dei saggi raccolti nel volume, la razionalità euclidea è l’asse teorico su cui si impernia gran parte della scienza ellenistica (sia pure con qualche eccezione).

Fu Galeno a tentare una sintesi di questi due stili di razionalità nel suo progetto di ricostruzione epistemologica della medicina, come indicano i due saggi che qui gli sono dedicati. Da un lato, egli continuava a ritenere che la medicina dovesse essere una techne di stile ippocratico, capace di diagnosticare e pronosticare le vicende individuali della malattia grazie a un’indagine semiologica di modello “edipico”. Dall’altro però era convinto che la medicina dovesse dotarsi di un robusto impianto teorico di tipo universalizzante e dimostrativo, alla maniera delle scienze forti di modello “euclideo”, sfidando le tensioni che questa doppia esigenza epistemologica veniva producendo nel suo pensiero.

Anche per il rigoroso razionalismo stoico conciliare la teoria di un’anima costituita dal solo logos con l’evidenza dell’insorgere nel soggetto umano di pulsioni irrazionali come le passioni costituiva un serio problema. Il capitolo IV del libro mostra come una delle spiegazioni stoiche abbia individuato nel condizionamento sociale ed educativo subito fin dalla primissima infanzia la matrice delle deviazioni passionali: la natura mette al mondo neonati buoni, ma i successivi processi di allevamento e di socializzazione lo predispongono a cedere all’irrazionalità delle passioni.

I saperi antichi vengono naturalmente forgiati da forme di razionalità intermedie od oblique rispetto agli estremi che ne abbiamo indicati. C’è il potente ricorso a modelli metaforici che rendono possibile e persuasivo il discorso scientifico intorno a fenomeni difficilmente accessibili o comprensibili. Così la metafora della politica agevola per i medici la comprensione dei processi somatici interni (cap. II), e quella derivata da un’esperienza tanto diffusa nella società romana come lo spettacolo circense orienta la costruzione del sapere di Plinio intorno al mondo animale (cap. V). La scimmia, infine, con il suo corpo troppo simile a quello umano, mette suo malgrado in contatto due mondi così lontani come quello leggero del gioco e dello spettacolo, da un lato, e dall’altro quello dell’anatomia e della vivisezione, con la sua razionalità scientifica “dura” (cap. III).

Nell’ambito dei miei studi, queste ricerche svolgono un ruolo di transizione. Da lato, continuano e sviluppano temi trattati ne Il coltello e lo stilo (1979), dall’altro anticipano quelli sull’etica antica e sulla medicina ellenistica e galenica, che avrebbero occupato i decenni successivi. Il comune orientamento metodologico di questo campo di studi è definito nel testo sulla Questione dei metodi, con il quale si apre il volume; i saggi raccolti possono venire letti come esempi e verifiche delle indicazioni che vi vengono discusse.

In questo doppio carattere, di lavori di ricerca e di esercizi di metodo, credo possa consistere il perdurante interesse dei saggi raccolti, e per questo mi è giunta benvenuta l’idea di riproporli al lettore per i tipi di Petite Plaisance.

Mario Vegetti

Dicembre 2017

Mario Vegetti, Scritti sulla medicina ippocratica.

ISBN 978-88-7588-225-9, 2018, pp. 416, formato 140×210 mm., Euro 30 – Collana “Il giogo” [86]. In copertina: Rilievo dal santuario di Anfiarao a Oropo, 400-350 a.C., Atene, Museo Archeologico Nazionale.

indice – presentazione – autore – sintesi

Prefazione

Ho esitato ad accettare la proposta dell’editore Carmine Fiorillo e dell’amico collega Luca Grecchi di raccogliere in volume i miei scritti sulla medicina ippocratica. Per la gran parte, infatti, essi risalgono a quasi cinquant’anni or sono, ed era evidentemente fuori questione tentarne un aggiornamento, che avrebbe equivalso a riscrivere larga parte della ricerca ippocratica del Novecento: in effetti, questi scritti avevano un carattere pioneristico, e non solo in Italia. Erano allora rari gli studi d’insieme sulla medicina greca di epoca classica, le edizioni commentate di singoli testi ippocratici, e naturalmente non si parlava ancora di Colloqui ippocratici internazionali, la cui serie iniziò nel 1972 dando luogo ad incontri via via più affollati di studiosi e di specialisti. Ma è stata poi proprio la precocità di questa stagione di studi, nell’ambito della vicenda mia personale e in quello della ricerca ippocratica in Italia, a convincermi infine ad accettare la proposta.

Si respirava in quegli scritti un’aria di scoperta: l’emozione per l’incontro con un episodio fondativo alle origini della tradizione medica e del pensiero scientifico in Occidente, l’entusiasmo per l’esplorazione del più vasto continente di sapere scientifico che la cultura greca ci abbia lasciato prima di Aristotele e della geometria euclidea. Si trattava per giunta di una techne razionale – fra le prime a varcare la soglia della scrittura durante il V secolo a.C. – che offriva il modello di un sapere capace di coniugare conoscenza ed efficacia. Essa si collocava più sul versante semiotico, individualizzante della scienza che su quello dimostrativo-astrattivo, e costituiva quindi un suggestivo modello intellettuale per le scienze dell’uomo allora in corso di formazione, dalla storia alla politica, come mostrò precocemente Jaeger e come del resto aveva già intuito Platone.

Nei saggi qui raccolti venivano seguiti due approcci principali nell’accostarsi a questo ricco ambito del sapere antico, entrambi del resto consoni all’atmosfera intellettuale degli anni Sessanta del secolo scorso. Il primo, e di gran lunga prevalente, era l’interesse per il metodo, concepito come il terreno di incontro cognitivo fra ragione ed esperienza, configurate così come i due poli del processo della conoscenza. Si trattava di un approccio orientato da una epistemologia di ispirazione kantiana, com’è facile vedere, ma che risultava adatto a mettere in luce la nascente sensibilità metodologica in cui consisteva uno dei tratti di originalità teorica del pensiero medico nel V secolo. Esso sembrava infatti proporre, in forme più o meno esplicite, una funzione della ragione come strumento di comprensione e di organizzazione significativa del materiale di esperienza, e dell’esperienza stessa come territorio disponibile al controllo cognitivo e anche operativo della ragione, che da esso comunque non poteva prescindere.

Con questa idea di “metodo”, la medicina ippocratica sembrava trovare una sua via – la via propria di una techne – tra le due opposte “sostanzializzazioni”, della ragione e dell’esperienza. La prima veniva concepita dagli Eleati non in rapporto ma in opposizione all’esperienza, e costituiva dunque non solo uno strumento della verità, ma il suo unico contenuto. L’esperienza dei processi naturali veniva per contro concepita dagli Ionici come autoesplicativa, perché bastava la scelta di uno o più elementi della natura per spiegarne tutto il resto, senza l’impegno a costruire un discorso capace di darsi regole e giustificazioni metodiche eterogenee rispetto al mondo naturale.

Il secondo approccio, più vicino questo a un’ispirazione marxista, comportava invece un’attenzione, allora non molto diffusa, all’ambiente sociale che aveva favorito lo sviluppo della medicina e del suo peculiare profilo intellettuale. Si trattava della polis democratica, teatro della crescita delle technai profane e secolarizzate, legate all’ambiente sociale dell’agorà, e della parallela crisi dei saperi tradizionali di matrice sacerdotale: il luogo culturale, dunque, dove il medico laico di affiliazione ippocratica poteva sfidare i sacerdoti guaritori dei templi di Apollo e di Asclepio, i purificatori, i maghi e gli indovini della tradizione. Sul piano filosofico, questo stesso ambiente della medicina era condiviso da un filosofo come Anassagora, il che contribuisce a spiegarne la particolare rilevanza per l’ippocratismo, come si insiste a più riprese nei lavori qui raccolti.

A tanta distanza di anni, e dopo così rilevanti sviluppi nella ricerca, i loro limiti emergono con chiarezza: in parte possono venir considerati inevitabili visto l’entusiasmo pioneristico che li animava, in parte possono esser fatti risalire alle concezioni diffuse nella cultura del tempo, oltre che a inclinazioni proprie dell’autore.

Quanto a queste ultime, credo si possa definire alquanto eccessiva l’enfasi posta sul rapporto, in positivo e in negativo, tra filosofia e medicina. È indubbio che le grandi correnti filosofiche abbiano influito, o tentato di influire, sulla formazione della concettualità medica: dopo tutto, è in Antica medicina che si trova la più antica citazione (polemica) di Empedocle e della sua “filosofia”; ed è altamente probabile che il nascente pensiero “ippocratico” possa aver rivolto la sua attenzione al magistero anassagoreo. D’altra parte, è ben nota la profonda impressione che la medicina destò in tutto l’arco del pensiero di Platone, sia nel suo versante metodico (come testimoniano il Fedro e il Carmide), sia nella sua esemplarità etico-politica, a più riprese sottolineata dal Gorgia alla Repubblica, dal Politico alle Leggi. Ma è prudente non immaginare un’intensa circolazione di libri e dottrine fra due aree così intellettualmente e anche professionalmente e socialmente lontane come la filosofia e la medicina delle origini, e fra ambiti geografici distanti come la Magna Grecia e la costa ionica dell’Asia minore. La stessa pur rilevante elaborazione metodologica prodotta dai medici del V secolo non avrà probabilmente avuto quella piena consapevolezza teorica e filosofica che tendevo ad attribuirle, quasi si trattasse non di Ippocrate ma – seicento anni più tardi – di Galeno.

Tipico del tempo in cui prese forma la mia ricerca è invece un certo eccessivo ottimismo nella possibilità di risolvere la “questione ippocratica”, identificando le opere autenticamente attribuibili alla figura storica di Ippocrate, e persino tentando di leggerne l’evoluzione interna. Ero allora convinto che il “vero” Ippocrate fosse riconoscibile nelle opere tradotte nelle prime due sezioni del mio Ippocrate del 1964, che Ludovico Geymonat volle accogliere nella sua storica collana di “Classici della scienza”: L’antica medicina, Le arie le acque i luoghi, Il prognostico, Il regime nelle malattie acute, Male sacro, Le epidemie (libri I e III), Le ferite nella testa, Fratture e articolazioni; e che, di conseguenza, queste opere contenessero una dottrina medica coerente e unitaria. Continuo a pensare che, se ha senso cercare un nucleo “ippocratico” del Corpus, esso andrà più o meno cercato nel perimetro indicato, e che sia tanto difficile escluderne Antica medicina quanto includervi Il regime, come molti studiosi hanno sostenuto. Ma già nell’Introduzione del 1973 alla seconda edizione dell’Ippocrate manifestavo una giusta cautela sulla possibilità di raggiungere conclusioni definitive in proposito, e anche un certo scetticismo sull’utilità della modalità filologico-attribuzionistica della ricerca ippocratica, che rischiava di mettere in secondo piano la cosa più importante, cioè la comprensione storico-critica di opere e gruppi di opere, quale che ne fosse la presunzione di “autenticità” ippocratica.

Più interessante mi sembra segnalare ora un abbaglio, o un equivoco, in cui incorrevano sia la mia ricerca sia gran parte della storiografia dell’epoca. Ne era motivo il pregiudizio classicistico, che assegnava un maggior valore culturale e sociale alle forme politiche e intellettuali appunto dell’età detta “classica” (V e IV secolo a.C.), e conseguentemente considerava epoche di decadenza quelle posteriori, a partire dall’ellenismo (un pregiudizio tenace che risaliva a Hegel ed è resistito fino a pochi decenni orsono). Aleggiava dunque la convinzione che la grande età della medicina greca fosse appunto quella ippocratica, e che la medicina posteriore, per quanto tecnicamente evoluta – dagli anatomisti alessandrini a Galeno – avesse perduto la carica innovativa e l’apertura intellettuale dei fondatori. Parallelo a quello epistemico, c’era il pregiudizio storico secondo il quale la grande età della storia greca era stata quella “periclea”, insomma l’età della polis matura, e che la successiva storia dei regni ellenistici fosse a sua volta una storia di decadenza politico-sociale.

Non c’è bisogno di dire che gli sviluppi della ricerca, e la critica del classicismo, hanno fatto giustizia di entrambi questi pregiudizi. La medicina ellenistica e imperiale è stata riconosciuta come uno straordinario edificio di sapere teorico e di competenza tecnica, dai vasti orizzonti intellettuali e dal forte prestigio sociale (nella mia storia personale, questa svolta ha avuto luogo nel 1978, con l’avvio degli studi su Galeno, anch’essi stimolati da Ludovico Geymonat). Quanto al mondo dei regni ellenistici, ne sono stati generalmente riconosciuti i meriti nella promozione della cultura letteraria e scientifica, i successi tecnologici ed economici, lo spirito di tolleranza nei riguardi delle religioni e delle culture che facevano parte dei loro domini. Veniva certo meno l’intensa partecipazione dei cittadini alla vita politica comune, che era stata propria della polis; ma veniva anche meno la chiusura etnica e sociale di questa comunità di “autoctoni” di fronte agli stranieri, cui essa non riconosceva alcun diritto. È almeno discutibile che le scienze e le tecniche abbiano trovato nella polis un ambiente più favorevole al loro sviluppo rispetto ai regni ellenistici: la fondazione del Museo e della Biblioteca di Alessandria, oltre che di simili istituzioni nelle altre capitali ellenistiche, sembra dare decisamente un’indicazione contraria, anche se certo in questi casi si tratta di mecenatismo regio e non di deliberazione democratica.

Una rilettura di questi testi, ricollocati così nelle coordinate culturali in cui videro la luce, ritengo possa mantenere un suo valore e una sua utilità per tutti i lettori interessati a comprendere lo sviluppo storico e le strutture intellettuali della medicina greca di epoca ippocratica – cioè dell’episodio fondativo dell’intera tradizione medica occidentale.

Gli scritti sono presentati in ordine cronologico, ad eccezione delle due introduzioni del 1964 e del 1973, che sono poste al termine del volume per il loro carattere di trattazione complessiva. Non sono stati inclusi in questa raccolta scritti già comparsi nei volumi La medicina in Platone, Il Cardo, Venezia 1995, e Tra Edipo e Euclide. Forme del sapere antico, Il Saggiatore, Milano 1983.

Non posso concludere questa premessa senza rivolgere il mio più caloroso ringraziamento all’editore Carmine Fiorillo, per lo straordinario impegno profuso nell’allestimento di questo volume.

Febbraio 2018

Mario Vegetti

Paola Manuli – Mario Vegetti

Paola Manuli – Mario Vegetti, Cuore, sangue e cervello. Biologia e antropologia nel pensiero antico. In Appendice: Galeno e l’antropologia platonica.

ISBN 978-88-7588-028-6, 2009, pp. 288, formato 140×210 mm., Euro 25. Collana “Il giogo” [22]. In copertina: Asclepio cura un malato, rilievo in marmo, V secolo a.C.

Prefazione alla nuova edizione

Questo libro è esaurito da molti anni, e non è stato possibile ristamparlo perché la casa editrice Episteme, che l’aveva pubblicato nel 1977, ha nel frattempo cessato la sua attività. Mi è spesso accaduto di ascoltare il rammarico di studiosi che ne lamentavano l’irreperibilità, considerandolo ancora un utile strumento di lavoro.

Quando l’editore CARMINE FIORILLO mi ha espresso la sua generosa disponibilità ad una riedizione del volume, ho tuttavia provato qualche incertezza. Provvedere a un aggiornamento risultava impossibile per due ragioni. La prima era la dolorosa e prematura scomparsa di PAOLA MANULI, autrice della parte sostanziale del lavoro (a me era spettato soltanto, oltre al progetto complessivo, la stesura dell’introduzione). La seconda consisteva nell’immensa mole di lavori scientifici comparsi nei trent’anni intercorsi dalla pubblicazione del libro: per limitarmi a qualche esempio, ricorderò solo gli atti dei numerosi colloqui ippocratici e galenici, le opere collettive sulla biologia di ARISTOTELE edite da GOTTHELF, LENNOX, PELLEGRIN e KULLMANN, il libro della DUMINIL sul sangue e il cuore nel Corpus Hippocraticum (1983), il volume della ANRW su GALENO (II 37.2, 1994), gli studi di G.E.R. LLOYD; e citerò da ultimo tre recentissime e importanti ricerche in lingua italiana, quella di D. QUARANTOTTO sul finalismo nella scienza aristotelica (2005), quella di R. LO PRESTI sull’encefalocentrismo ippocratico (2008), e quella di T. MANZONI sul cervello in ARISTOTELE (2007).

Una rilettura del libro mi ha tuttavia convinto che nonostante tutto esso conservi ancora motivi di attualità tali da renderne opportuna e motivata una riedizione.

Vorrei indicarli schematicamente in quattro punti.

1. L’opera non si limita ad una ricostruzione degli atteggiamenti del pensiero scientifico antico in merito al problema di individuare la parte egemonica del complesso psico-somatico. C’è inoltre uno sforzo intelligente e sistematico di integrare questi atteggiamenti all’interno di una serie di veri e propri paradigmi epistemologici, che mette in chiaro come le opzioni intorno a questo problema si inseriscano in un quadro complesso di posizioni gnoseologiche e di scelte filosofiche, come risultino solidali rispetto a tutta una costellazione di conoscenze scientifiche, di pratiche tecniche e anche di pregiudizi ideologici, che in ultima istanza risultano riferibili a concezioni rivali circa il rapporto fra uomo e natura.

In questo senso, il libro presenta ancora a mio avviso un rilevante interesse di ordine metodico, come saggio di un’interpretazione della scienza antica che non si limita a un repertorio di “progressi” e di “errori”, ma si sforza di comprendere l’insieme delle ragioni che motivano (non certo meccanicamente) sviluppi, regressi, aporie, innovazioni e contraddizioni.

2. Il libro presenta inoltre una sostanziale novità storiografica, che non mi risulta sia stata superata dalla letteratura critica più recente, e di cui anzi forse non sono ancora state pienamente sviluppate tutte le potenzialità euristiche. Si tratta della distinzione (nel campo degli avversari dell’encefalocentrismo) fra un paradigma cardiocentrico, ben noto grazie ad ARISTOTELE, e un paradigma emocentrico, che spesso, ma erroneamente, viene identificato con il cardiocentrismo. PAOLA MANULI non solo ha identificato con chiarezza questo secondo paradigma, che risale a EMPEDOCLE, ma soprattutto ne ha seguito la persistenza, spesso meno evidente ma non per questo meno efficace, dal Timeo platonico allo stesso ARISTOTELE e persino in GALENO, dove residui emocentrici appaiono tanto insuperati quanto latori ci contraddizioni e difficoltà di ricomposizione sistematica. Si tratta a mio avviso di un contributo tuttora prezioso per una comprensione non frettolosa e schematica dell’intera storia del pensiero biologico antico.

3. Il commento al peri kardies, nonostante che le opinioni sulla cronologia tendano oggi ad una datazione più bassa, resta di grande utilità per precisione di analisi e ricchezza di informazioni critiche, che offrono un quadro problematico ancora indispensabile all’interpretazione di quest’opera per molti aspetti enigmatica.

4. L’appendice su GALENO, infine, costituisce un pionieristico repertorio critico dei problemi relativi all’anatomo-fisiologia, alla psicologia e all’antropologia galeniche – problemi che sono tuttora al centro delle ricerche in questo settore – nonché una indagine penetrante intorno alle strategie con le quali GALENO affronta la tradizione da cui dipende, operando a volte un sapiente montaggio delle sue actoritates (in primo luogo IPPOCRATE, PLATONE, ARISTOTELE), a volte invece contrapponendole per finalità polemiche (come ad esempio IPPOCRATE e PLATONE contro ARISTOTELE e gli stoici sul tema del cardiocentrismo).

Mi sono sembrate, queste ed altre, buone ragioni per accettare volentieri e con gratitudine la proposta dell’editore di ripubblicare Cuore sangue e cervello, che viene in questa nuova veste corredato da un indice delle opere e degli autori citati. Spero che l’opera risulti utile e ben accetta agli studiosi; per quanto mi riguarda, considero questa nuova edizione anche come una rinnovata testimonianza del ricordo di PAOLA MANULI, la cui persona e il cui lavoro sono tuttora ben presenti nella memoria della comunità scientifica.

MARIO VEGETTI

Mario Vegetti, Scritti con la mano sinistra.

ISBN 88-7588-014-X, 2007, pp. 160, formato 140×210 mm., Euro 15 – Collana “Il giogo” [18]. In copertina: Kouros, IV secolo a. C. Atene, Museo Archeologico Nazionale.

Prefazione

1. Non avrei mai pensato di raccogliere questi scritti, se non fosse stato per la cortese e generosa insistenza dell’amico Luca Grecchi e dell’editore Carmine Fiorillo. A loro va dunque, nel bene e nel male, la responsabilità dell’esistenza di questo piccolo volume. A me spetta tuttavia di giustificare – nei limiti del possibile – l’accoglimento della loro proposta.

Quello che mi ha colpito, nel rileggere questi testi dispersi in sedi molto diverse lungo l’arco di più di un quarto di secolo, è stata in primo luogo la loro coerenza. Devo dire subito che non ritengo che la coerenza sia necessariamente una virtù: essa può significare in effetti testardaggine cocciuta, miopia e sordità nei confronti di ciò che di nuovo accade nelle cose e nelle idee, insomma anelasticità intellettuale.

Ci può tuttavia essere qualcosa di virtuoso nella coerenza. Si tratta – per prelevare due parole dal lessico caro a Franco Fortini – dei suoi aspetti di insistenza e resistenza. Insistenza, nel senso non di ribadire tesi e dogmi, ma di continuare tenacemente a porre, e a pormi, problemi e domande, senza variare disinvoltamente il punto di vista da cui l’interrogazione viene posta, e accettando invece l’apertura e la variabilità della gamma delle risposte cercate. E anche nel senso di rifiutare la convinzione secondo la quale sconfitte storiche sono di per sé la prova di errori nella teoria: convincersi di “aver sbagliato” perché si è perduto rappresenta secondo me il residuo di una concezione teologica (il nemico è uno strumento divino per punirci delle nostre colpe). Qualche volta può essere così, ma più spesso l’avversario vince semplicemente perché è più forte sul terreno.

E resistenza: che significa accettare i mutamenti imposti dalla riflessione e dalle cose stesse su cui ci si interroga, ma invece rifiutare pentitismi compiacenti, cedimenti corrivi alle mode correnti o alle “luci della ribalta”; restare fedeli, insomma, a ciò che di noi hanno fatto la nostra storia intellettuale e morale, da un lato, la nostra collocazione in un mondo, dall’altro (insomma, in lettere minuscole, il nostro destino). Almeno in questo senso, la coerenza può forse risultare una virtù, e questa è stata la prima ragione che mi ha indotto ad accettare la proposta di raccogliere questi scritti, affidandoli volentieri a un piccolo ma coraggioso editore.

Scritti con la mano sinistra, appunto. Ovviamente nel doppio senso che si tratta, da un lato, di scritti marginali, parerga, rispetto al mio impegno professionale di studioso della filosofia antica; dall’altro, di scritti che rispecchiano più direttamente la mia collocazione politica, la mia presa di partito (questa espressione non ha naturalmente a che fare con appartenenze di “tessera”, ma con una decisione di fondo, la scelta “da che parte stare”). “A sinistra”, dunque. Una posizione alla quale mi consegnano la mia tradizione familiare, il mio percorso intellettuale e morale, la mia convinzione di un futuro possibile alternativo alla barbarie che attraversa il nostro tempo e ne minaccia l’orizzonte. Un futuro comunista, anche: con la necessaria precisazione che per “comunismo” non intendo un’identità ereditata e conclusa, in qualche misura “anagrafica” o certificata da un’iscrizione, ma appunto un orizzonte di ricerca e di azione, una prospettiva di liberazione e di giustizia, che si situa all’intersezione fra la parzialità della “presa di partito” e l’universalità che appartiene ai valori. Un’utopia, forse, della quale non nego l’ascendenza platonica oltre che giacobina e marxiana, che tuttavia, se vuole essere presa sul serio, deve poter individuare i suoi vettori storici di realizzabilità, le sue condizioni di possibilità, i livelli concreti di attuazione parziale e approssimata.

È appena il caso di aggiungere che in questi scritti non devono venire cercati né la chiave di lettura né il senso “segreto” dei miei lavori professionali di ricerca nel campo della storia della filosofia antica. Come ogni indagine disciplinare e a suo modo “scientifica”, essi contengono in se stessi, cioè nella relazione interpretativa che istituiscono con i testi e gli autori, e negli strumenti di metodo dichiaratamente messi in opera, le condizioni per la propria validità, e presentano il proprio specifico ambito di significazione. Stabilita questa necessaria clausola di salvaguardia, sarebbe tuttavia ingenuo, e anche a mio avviso metodicamente erroneo, assumere una perfetta “neutralità” dell’osservatore di fronte ai suoi oggetti di indagine, o una totale immunità di questa indagine dalla posizione extra-scientifica dello studioso. Ingenuo, erroneo e dal mio punto di vista anche inammissibile: credo infatti che la stessa tensione razionale, lo stesso sforzo di comprensione e argomentazione, ispirino e sorveglino (o almeno dovrebbero sorvegliare) sia il lavoro di ricerca sia la “presa di partito” che coinvolge l’uomo prima che il ricercatore.

Può darsi, dunque, che questi “scritti con la mano sinistra”, dichiarando esplicitamente la seconda senza riguardo per la finzione di “neutralità” del primo, contribuiscano a definire più chiaramente gli interessi intellettuali, i punti di vista da cui vengono formulate le domande di senso messe in questione nell’indagine storica. Anzi, l’esser consapevoli della propria parzialità può evitare di cadere in una tentazione, di commettere un errore storiografico in cui spesso si incorre, più o meno ingenuamente: quelli di “piantare le proprie bandierine” sul campo di indagine, cioè di riconoscere nel passato “precursori” delle idee in cui si crede (che siano il comunismo o il socialismo o il liberalismo o il cristianesimo: quanto spesso xe “Platone”Platone è stato arruolato sotto queste insegne?). Si tratta di un errore particolarmente funesto, perché lo studio del passato non serve allora a conoscere il passato stesso e per suo tramite a comprendere meglio noi stessi, bensì soltanto, narcisisticamente, a specchiarsi nel passato per riconoscervisi: il che non porta ad alcun incremento di comprensione né da una parte né dall’altra.

2. Questo libro è diviso in tre parti. La prima, Tra filosofia e politica, comprende scritti che discutono alcune problematiche filosofiche rilevanti dal punto di vista di interrogazioni che vengono, in senso lato, dalla politica. Che cosa significa la “crisi della ragione” e delle sue pretese universalistiche, tematizzata nel dibattito filosofico dell’ultimo scorcio del Novecento, dal punto di vista dei conflitti sociali e valoriali? Qual è il rilievo dell’esaurimento teorico della filosofia storicistico-dialettica dello “sviluppo”, e la sfida che esso propone a un pensiero non evoluzionistico della rivoluzione come progetto di emancipazione? Quale autonomia e quale ruolo restano all’intellettuale, e in particolare al filosofo, di fronte al dominio dei poteri sociali di conformazione della soggettività? Infine: c’è ancora uno spazio possibile per una prospettiva etica come orizzonte di senso della politica? Intorno a queste domande insistenti si articola la riflessione sviluppata – certo in modo solo incoativo – in questo primo gruppo di scritti.

La seconda sezione si intitola, per contro, Tra politica e filosofia. Qui l’oggetto di indagine sono le prospettive della politica considerate da un punto di vista filosofico. Un primo nodo problematico è costituito dalle condizioni di possibilità di una soggettività collettiva antagonista (il “partito dei comunisti”) nell’epoca del tardo-capitalismo in cui si è prodotto il progressivo logoramento delle grandi strutture di formazione di identità sociale (la fabbrica, il sindacato, l’esercito), in altre epoche capaci di esprimere una propria guida e rappresentanza politica. Emerge qui l’urgenza di pratiche collettive intese primariamente a “fare società”, cioè a creare legami sociali e progettualità collettive di cui la politica possa farsi interprete e strumento. E ancora una volta la questione dell’etica si profila come decisiva per costruire forme nuove di aggregazione sociale.

Un compito imprescindibile in questa prospettiva è quello di comprendere le ragioni della crisi dei modelli di stato e di società storicamente sperimentati dal movimento operaio e dai suoi partiti nel corso nel Novecento, e in primo luogo delle forme del cosiddetto “socialismo reale”. Ma altrettanto importante è riflettere – al di fuori delle semplificazioni propagandistiche e delle deformazioni ideologiche – sui temi della guerra e della “violenza”, tanto nelle loro dimensioni antropologiche quanto nelle implicazioni politiche che vi sono connesse.

Infine, e soprattutto, c’è l’esigenza imprescindibile di immaginare un futuro possibile, come orientamento della prassi quotidiana e anche come presupposto di un recupero valoriale della tradizione, ai fini della ricostruzione di una soggettività progettuale, di una nuova presa di coscienza della storicità capace di uscire dalle secche del “pensiero unico” e dalla minaccia della “fine della storia”. Al pari della società, la storicità non è un dato di fatto che si possa considerare acquisito, ma un obiettivo da costruire, un compito da perseguire, insomma una possibilità che non è garantita ma deve venir prodotta nell’azione collettiva di comprensione e di trasformazione.

La terza sezione, Fra gli antichi e noi, torna ad una riflessione sulla società e il pensiero dell’antichità dal punto di vista delle prospettive filosofico-politiche che si sono venute fin qui delineando. Da un lato si discutono le possibilità e i limiti di un’impiego delle categorie marxiane per l’interpretazione delle forme sociali e culturali del mondo antico: si tratta ancor oggi di uno strumento euristico indispensabile, anche per rettificare vedute dell’antico ingenue o ideologiche che ne oscurino il carattere profondamente conflittuale; uno strumento che va però maneggiato con cautela metodica e consapevolezza critica, vista la differenza che intercorre fra il sistema sociale del capitalismo moderno, in cui quelle categorie si sono formate, e la struttura delle “forme economiche pre-capitalistiche” su cui ci interroghiamo. Dall’altro lato sono in questione importanti episodi di reinterpretazione dell’antico da parte del pensiero contemporaneo, come le recenti indagini di M. Foucault sull’etica e l’antropologia antiche, e la vicenda novecentesca delle interpretazioni del pensiero politico di Platone, con i suoi abusi ideologici. Questo stesso pensiero viene infine indagato in due direzioni: l’utopia della comunità “giusta”, da un lato, e la critica – non disgiunta da un’inquietante attrazione – per una forma di potere politico assoluto ed efficace quale fu rappresentata nel IV secolo dalla tirannide: il circolo in questo modo si chiude, perché l’utopia della comunità giusta e la prospettiva del potere tirannico come strumento di trasformazione sociale ci riportano prepotentemente a questioni centrali della riflessione politica contemporanea.

3. Grandi interrogativi, dunque, per piccoli scritti. Che non aspirano davvero a fornire risposte, e neppure, in molti casi, a formulare le domande in modo filosoficamente adeguato. Ma che possono, forse, rivendicare a proprio merito lo sforzo di tenere aperto lo spazio dell’incertezza, di riproporre l’urgenza della riflessione, resistendo sia al cedimento di fronte all’omologazione del pensiero, sia alla rassegnazione di fronte all’estrema durezza dell’epoca. Non si tratta di un compito esclusivo del filosofo, e tanto meno dell’antichista, perché esso coinvolge la responsabilità morale e intellettuale di ognuno. Ma se sarà riuscito a riproporre, con la sua insistenza, un richiamo a questa responsabilità, a suscitare qualche consenso e naturalmente molti dissensi intorno al suo modo (certo controvertibile) di porre questioni e di condurre il ragionamento, questo piccolo libro non avrà del tutto deluso la fiducia di coloro cui si deve il progetto della sua realizzazione, e le speranze del suo autore.

Mario Vegetti

Tra i tanti altri lavori di Mario Vegetti

Marxismo e società antica, Feltrinelli

Opere di Ippocrate, UTET

Ippocrate, Antica Medicina, Rusconi

Introduzione alle culture antiche. Il sapetre degli antichi, Bollati Boringhieri

Introduzione alle culture antiche. L’esperienza religiosa antica, Bollati Boringhieri

Le opere psicologiche di Galeno, Bibliopolis

Platone, La Repubblica, Bibliopolis

La Rapubblica di Platone nella tradizione antica, Bibliopolis

Galeno, Nuovi scritti autobiografici, Carocci

Dialoghi con gli antichi, Academia

Platone, La Repubblica (Libri V-VI-VIII), Radar

Platone, La Repubblica, Rizzoli

Platone, Reoubblica, Libro 11, Lettera XIV. Socrate incontra Marx. Lo straniero di Treviri, Guida

Platone. La Repubblica, Laterza

Tra Edipo e Euclide. Forme del sapere antico, Il Saggiatore

Polis e economia nella Grecia antica, Zanichelli

L’uomo e gli dei, Kindle Edition

Guida alla lettura della Repubblica di Platone, Laterza

Quindici lezioni su Platone, Einaudi

Libertà e democrazia. La lezione degli antichi e la sua attualità, Ed. Casa della Cultura

Aristotele. Metafisica. Antologia, La Nuova Italia

Incontro con Aristotele. Quindici lezioni, Einaudi

L’etica degli antichi, Laterza

«Un paradigma in cielo». Platone politico da Aristotele al Novecento, Carocci

Chi comanda nella città. I greci e il potere, Carocci

Si può accedere ad ogni singola pagina pubblicata aprendo il file word

Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 16-03-2018)

Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 16-03-2018)

N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web e quindi considerati di pubblico dominio. Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo: info@petiteplaisance.it, e saranno immediatamente rimossi.

Seguici sul sito web

![]() Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 16-03-2018)

Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 16-03-2018)