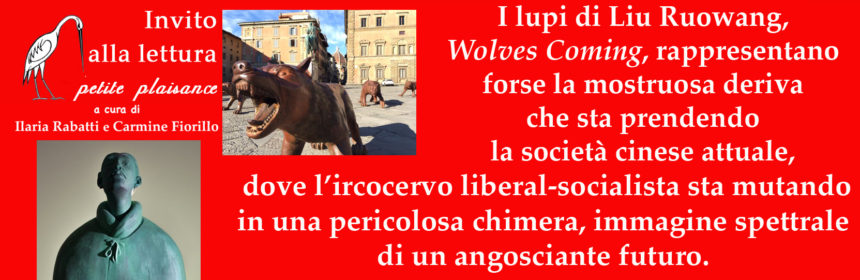

Antonio Soldi – I lupi di Liu Ruowang, «Wolves Coming», rappresentano forse la mostruosa deriva che sta prendendo la società cinese attuale, dove l’ircocervo liberal-socialista sta mutando in una pericolosa chimera, immagine spettrale di un angosciante futuro.

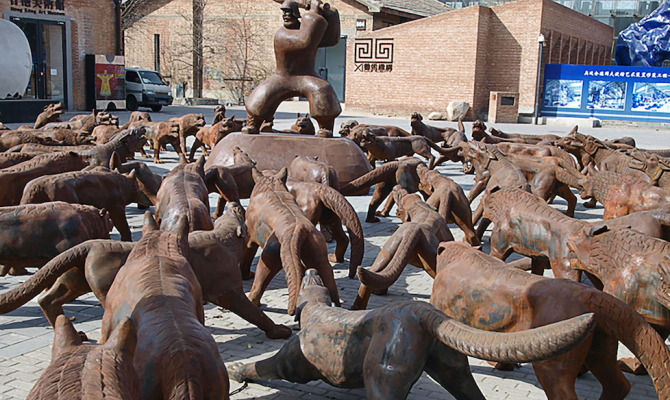

Dal 13 luglio 2020 due piazze fiorentine si sono improvvisamente animate, invase da un minaccioso branco di lupi. Wolves Coming è il nome della complessa installazione realizzata dall’artista cinese Liu Ruowang, che sarà esposta a Firenze fino al 2 novembre 2020. L’opera è composta da un centinaio di lupi fusi in ghisa, del peso di circa 280 kili l’uno, disposti tra piazza Pitti e piazza Santissima Annunziata dove, in quest’ultimo caso, sono posizionati nell’atto di accerchiare minacciosamente la statua di un uomo posta al centro del branco. Figura quest’ultima che, come vedremo, può variare di volta in volta: in due precedenti versioni della stessa installazione al centro del branco, al posto della statua dell’uomo, erano infatti presenti una replica della Pietà vaticana o una grande catasta di libri. I vari elementi, fusioni in ghisa realizzate a stampo, presentano numerose imperfezioni e difetti di fusione, lasciati volutamente visibili sotto alla patina color ruggine. L’installazione, che era già apparsa in Italia (a Venezia, Torino e Napoli prima che a Firenze), è oggettivamente accattivante e ancora in grado, dopo molte uscite, di suscitare l’interesse e la simpatia del pubblico. Pubblico che spesso interagisce con essa dimostrando una certa disinvoltura, insolita nell’usuale dimensione del rapporto con le cose dell’arte. Non è infatti raro vedere persone salire a cavalcioni sui lupi, magari facendosi fotografare, e questo tipo di comportamento non deve né stupire né tantomeno scandalizzare, essendo stato perfettamente previsto e addirittura incentivato dall’artista stesso che, in più occasioni, ha affermato di aver scelto di lavorare su questa scala proprio per stimolare un certo tipo di relazione con il pubblico. L’evento è stato organizzato dalla galleria Lorenzelli arte di Milano e durante il giorno dell’inaugurazione fiorentina erano presenti numerose personalità di rilievo, tra cui il direttore degli Uffizi Eike Schimdt, il console generale della Repubblica cinese Weng Wengang, e il sindaco di Firenze Dario Nardella.

Al di là delle valutazioni di carattere estetico o tecnico che possono essere fatte è utile (e forse anche doveroso) chiedersi quale sia la lettura dell’installazione, quale sia il suo senso. In merito a ciò è intervenuto anche lo stesso Liu Ruowang, che in un’intervista ha affermato:

«Volevo simboleggiare la preoccupazione dell’animo umano dopo la crisi del 2007, ma l’opera ha anche un altro significato. Il lupo è un animale che lavora in branco, ed è proprio dall’unione delle forze che l’uomo può superare le sue difficoltà».

Andando oltre le spiegazioni che un artista può dare della propria opera che, come spesso accade nella storia dell’arte, hanno poca o addirittura nessuna importanza, è interessante vedere come lo stesso Liu Ruowang ci indichi sommessamente che Wolves Coming possa avere molteplici interpretazioni. In Italia la critica d’arte, o più genericamente la stampa, ha voluto tuttavia privilegiare una lettura dell’opera in senso esclusivamente ecologista. La lettura per cui i lupi rappresenterebbero una reazione della natura, che si ribella contro le ingiustizie perpetrate dall’uomo nei suoi confronti, simbolizzato dalla figura al centro del branco. Questa interpretazione però non sembra molto pertinente, e non resiste a una più attenta analisi.

Prima di cercare di comprendere perché quest’interpretazione non sembra la più convincente, vale la pena riportare una serie di affermazioni, apparse sulla scia della lettura ecologista. Leggiamo per esempio le parole del sindaco di Napoli De Magistris:

«[…] giunsero da noi in autunno e li accogliemmo nella grande piazza Municipio, pronti a sollecitare il dovere morale di tutelare l’ambiente e custodirlo in buona saluta per le generazioni che verranno […] [i lupi; n.d.a.] ci hanno poi osservato per tutta questa amara primavera, incalzandoci a cercare un rapporto più equilibrato con la natura». Sulla rete, poi, non è difficile imbattersi in veri e propri voli pindarici come questo che segue: «Il minaccioso branco di lupi che sembra attaccare un imponente guerriero è un’allegoria della risposta della natura alle devastazioni e al comportamento predatorio dell’uomo nei confronti dell’ambiente, ed è al contempo una riflessione sui valori della civilizzazione, sulla grande incertezza in cui viviamo oggi, resa ancora più evidente dai drammatici effetti del Covid 19 e sugli effettivi rischi di un annientamento irreversibile del mondo attuale […] i lupi sono un appello disperato alla salvaguardia ambientale di tutto il pianeta». C’è anche chi, con fare amletico, si interroga circa le intenzioni del branco: «I lupi ci attaccano o siamo piuttosto noi ad attaccarli ? Può esserci invece un equilibrio durevole fra noi e loro e in generale tra uomo e natura?».

Come si vede, il tema è sempre e solo quello: l’ambiente e la sua salvaguardia.

Ma è davvero questa la lettura più calzante? Cerchiamo di ragionare in modo non ideologico e analizziamo la struttura iconografica dell’opera: i lupi sono minacciosi, il loro aspetto è sinistro e violento; la figura dell’uomo accerchiato dal branco mantiene invece un aspetto nobile e disciplinato, tutto in essa sembra trasmettere un senso di compostezza, di forza interiore, anche un’antica attitudine al sacrificio e all’abnegazione. A essere onesti è davvero difficile identificare questo personaggio con il prototipo del moderno inquinatore, dell’uomo distratto, viziato e vizioso, incurante dell’ambiente che lo circonda.

Se dovessimo trovare una matrice di riferimento per la figura di questo guerriero forse dovremmo guardare alle immagini delle antiche divinità-guerriere della tradizione confuciana, o, in tempi più recenti, a certa statuaria propagandistica di epoca maoista. In quest’ultima accezione, anzi, è curioso come il tema dell’accerchiamento presente nell’opera sembri riproporre, nella sua drammatica teatralità, il noto episodio narrato dall’ambasciatore indiano Menon e riportato anche da Eugenio Corti nel suo bellissimo Processo e Morte di Stalin, in cui il dittatore sovietico traccia con mano distratta il disegno di un uomo, un contadino cosacco accerchiato dai lupi: potente metafora della di lui situazione, minacciato da quelli che considerava essere i nemici del socialismo.

Occorre anche ricordare che, in due delle precedenti volte in cui l’installazione è apparsa in Italia, l’opera presentava delle fondamentali variazioni. Nel caso dell’allestimento alla Biennale di Venezia, nel 2015, al posto della figura del guerriero era presente una replica della Pietà vaticana; nella versione in mostra a Torino, sempre nello stesso anno, era invece presente una grande catasta di libri. Ci dovremmo chiedere come sia possibile che l’artista abbia deciso di sostituire due ideali alti e nobili, come la Pietà di Michelangelo, simbolo della bellezza delle arti e della nobiltà dei sentimenti dell’uomo, e la grande pila di libri, evidente metafora di cultura e progresso, con una figura così disdicevole, che rappresenterebbe gli aspetti più meschini, brutali e nefasti dell’essere umano, sovvertendo completamente la dinamica dell’installazione e invertendo le parti, scambiando il bene con il male potremmo dire. Francamente non sembra credibile. In definitiva credo che per comprendere quest’opera, più che alle sia pur lodevoli istanze ecologiste si debba far riferimento alla politica e ai miti a essa legati.

Sappiamo bene che non esistono letture definitive di un’opera d’arte, e che questa muta i suoi valori di riferimento nel tempo e nello spazio, esattamente come sempre differenti sono gli occhi di chi la contempla. Esiste però la possibilità di ricostruire parzialmente i passaggi che hanno portato un autore alla creazione di una determinata opera. Per questo tipo di operazione è però necessario tenersi a debita distanza da facili conclusioni preconfezionate, molto utili magari ai fini commerciali ma fuorvianti rispetto a quelli di un’indagine onesta e rigorosa.

Per risalire alla genesi di Wolves Coming credo si debbano ricordare alcuni fatti esterni, legati alla pubblicazione di un celebre libro, Wolf Totem, dello scrittore cinese Lu Jiamin. Da questo best seller nel 2015 il regista francese Jean-Jacques Annaud trasse un film (presentato anche nelle sale italiane con il titolo di L’ultimo lupo), una pellicola formalmente ineccepibile e caratterizzata da una forte componente ecologista. Sebbene il successo ottenuto dal film abbia sicuramente contribuito alla diffusione del romanzo in Occidente, non si può non riconoscere che Annaud abbia in parte tradito il profondo messaggio sociopolitico racchiuso nelle pagine di Jiamin. Wolf Totem, già dalla sua prima pubblicazione in Cina nel 2004, ha rappresentato un vero e proprio caso letterario: romanzo in gran parte autobiografico, narra le vicende di una giovane ex-guardia rossa che, nei duri anni della rivoluzione culturale, sceglie la via dell’autoesilio presso le popolazioni della Mongolia Interna, dopo essere stato bollato in patria come controrivoluzionario. In un’intervista rilasciata molti anni più tardi Jiamin ammetterà che la scelta dell’autoesilio fu dettata principalmente della consapevolezza che l’isolamento, in una terra selvaggia e inospitale come la Mongolia, gli avrebbe concesso più tempo e tranquillità per dedicarsi alla lettura di testi diventati proibiti, gli stessi libri che solo pochi anni prima, come membro del partito, aveva contribuito a distruggere. Fu in questo lungo decennio di esistenza nomade a contatto con le popolazioni locali che il protagonista del romanzo (alter ego dello scrittore) imparerà ad apprezzare il carattere indomito e fiero del popolo mongolo, così diverso da quello dei cinesi di etnia Han, cui lui apparteneva. I discendenti di Gengis Khan erano gente dura, abituata a combattere per sopravvivere: lo spirito del lupo, l’animale totemico delle popolazioni mongole delle origini, sembrava pervadere ogni aspetto di questa cultura antica e misteriosa.

Leggiamo a questo proposito un estratto del romanzo davvero molto significativo:

«I cinesi adorano il drago perché ritenevano che regolasse i ritmi della natura distribuendo equamente fortuna e avversità, la verità è che noi ci siamo isolati dal resto del mondo, ci siamo chiusi nello splendore del nostro recinto. Si, la storia cinese sarebbe stata diversa se avessimo avuto più familiarità con i lupi. Gengis Khan aveva rovesciato le più potenti e splendide dinastie e ridotto in polvere lo sterminato impero cinese, patria di Sun Zu, il grande stratega. Uomini incolti e barbari avevano terrorizzato mezzo mondo perché avevano i lupi, maestri eccezionali di strategia bellica. Se i cinesi vogliono uscire dal proprio nido e conquistare il mondo, devono fare come i nomadi ed essere più determinati e convinti».

Questo genere di affermazioni, a carattere fortemente politico e simbolico, hanno suscitato un interesse enorme in Cina nei confronti dell’autore del libro, comprese reazioni di violenta protesta. Non c’è però stata l’attesa censura da parte del governo, e Jamin stesso acutamente ipotizza che qualcuno, a livello governativo, possa aver apprezzato il significato del libro, e dice:

«[…] da una parte i cinesi sono rimasti affascinati dal lupo: per secoli nella nostra cultura è stato un simbolo del male, una forza oscura, invece nella mia storia mongola è un Dio, oltre che il simbolo della nostalgia per la natura incontaminata».

Particolare attenzione meritano queste ultime parole, in cui vediamo emergere la componente ecologista legata al tema del branco di lupi, quella componente che sarà sviluppata e privilegiata da Annaud nel suo film, e che la stampa italiana ha visto come unica chiave di lettura nell’installazione di Liu Ruowang. Continuando nella lettura del romanzo si incontrano anche parole straordinariamente dure, che colpiscono per la loro candida brutalità:

«Noi cinesi Han non capimmo la forza dei valori mongoli, siamo stati condizionati dal buddismo, una religione fatta per i deboli e i perdenti, i veri eredi del nomadismo mongolo sono storicamente gli imperi navali e mercantili dell’Occidente, Spagna Inghilterra e America. Oggi i cinesi si accorgono che i valori del lupo sono più adatti per combattere nell’economia di mercato. Inoltre il carattere del lupo, come lo descrive la mitologia mongola, si adatta perfettamente all’economia di mercato: è aggressivo, libero e intraprendente, ha un forte senso della competizione ma sa anche disciplinare i suoi istinti dentro a un gioco di squadra».

Inoltre, come sottolinea un articolo apparso su La Repubblica nel 2006, dietro alla popolarità di questo romanzo affiora una Cina che prende le distanze dal pensiero confuciano, che, da sempre avverso all’individualismo, si caratterizza per un profondo senso dell’ubbidienza e della subordinazione. Leggiamo in questo stesso articolo anche alcune interessanti notizie, che forse possono essere utili per comprendere il senso che la figura del lupo assume all’interno del romanzo e come questa sia direttamente collegata ad alcuni importanti mutamenti sociali in atto in Cina:

«Il Totem del lupo è esaltato come una nuova bibbia del capitalismo cinese, amatissimo dal manager e giovani professionisti in carriera, nelle business school che formano la classe dirigente molti docenti usano il romanzo per formare giovani ai valori darwiniani della nuova Cina, iper-selettiva, competitiva, meritocratica, spietata nell’accettazione delle crescenti disuguaglianze sociali. Gli allenatori olimpici lo prescrivono come lettura obbligatoria ai giovani atleti e addirittura molti generali dell’esercito di liberazione popolare hanno introdotto questo testo nelle accademie militari».

In conclusione non sembra improbabile che dietro alla gestazione artistica di Wolves Coming nel 2010, anno in cui l’opera fu concepita, si celi una rielaborazione critica di un fenomeno sociale che stava emergendo in tutta la sua drammatica virulenza, previsto se non addirittura teorizzato già molti anni prima dal libro di Jiamin. In questa prospettiva occorre domandarsi come sia possibile credere alla favola bella per cui i lupi sarebbero presenze tutto sommato positive, incarnanti lo spirito della natura, come ci viene sistematicamente proposto dalla stampa, oppure se non sarebbe più corretto pensare che nelle intenzioni recondite dell’artista essi rappresentino piuttosto la mostruosa deriva che sta prendendo la società cinese attuale; dove lo stravagante ircocervo liberal-socialista, di cui già parlava Benedetto Croce, sta mutando in una pericolosa chimera, incapace di trovare un qualsivoglia equilibrio tra le nature così diverse che la compongono.

È troppo azzardato spingersi a sostenere che Wolves Coming sia coraggiosa arte di protesta sociale travestita da denuncia ecologista per fini puramente commerciali? Chi sono veramente i lupi e Liu Ruowang, se così possiamo dire, di chi è al servizio? Credo che l’installazione potrebbe essere intesa come il manifesto ideologico di una corrente politica conservatrice, avversa alla rivoluzione social-capitalista in atto in Cina. Non dimentichiamo a questo proposito che dietro l’apparente solidità del sistema governativo cinese si agita un mare in tempesta, e lo stesso Xi Jinping può essere visto come il rappresentante di un’élite politica che, nel decennio precedente alla sua elezione, sembrava messa in minoranza, quasi che le vecchie idee del socialismo cinese dovessero essere rapidamente e definitivamente cestinate a favore di un incontrollato sviluppo economico di tipo ultra liberista. Non è dunque improprio pensare che Liu Ruowang, come molti cinesi del XXI Secolo, veda nell’avanzata di questa forma arrembante di capitalismo una minaccia agli antichi valori della cultura, della tradizione e, in una certa misura, anche dell’eguaglianza sociale. E non è altrettanto improprio pensare che i lupi, tutt’altro che creature pacifiche e ben auguranti, non siano altro che l’immagine spettrale di un angosciante futuro, che si avvicina rapidamente e contro il quale la lotta appare ormai impari.

Antonio Soldi

Antonio Soldi – La figura del finto artista (il fake) e la copertura ideologica necessaria alla sua ascesa sociale.