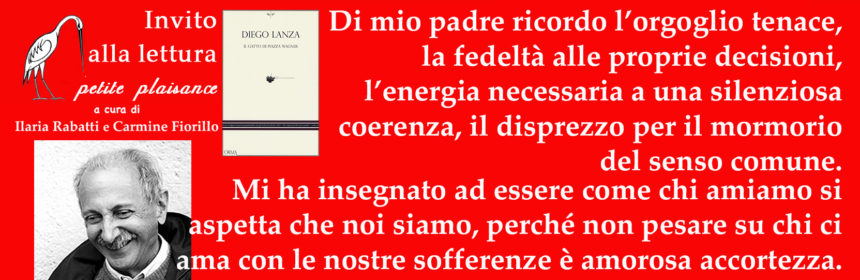

Diego Lanza (1937-2018) – Di mio padre ricordo l’orgoglio tenace, la fedeltà alle proprie decisioni, l’energia necessaria a una silenziosa coerenza, il disprezzo per il mormorio del senso comune. Mi ha insegnato ad essere come chi amiamo si aspetta che noi siamo, perché non pesare su chi ci ama con le nostre sofferenze è amorosa accortezza.

In Ibsen, mio padre dovette ritrovare la celebrazione poetica dell'orgoglio tenace, della fedeltà alle proprie decisioni, dell'energia necessaria a una silenziosa coerenza, soprattutto del disprezzo per il mormorio del senso comune. Orgoglio, fedeltà, silenzio e disprezzo che gli costarono non poco dolore.

«Tra i libri in mezzo ai quali ero cresciuto, e le cui copertine mi risultavano familiari quando ancora sarebbe stato assurdo li avessi aperti, sapevo riconoscere i volumetti della “Cultura dell’Anima” dell’editore Carabba di Lanciano. Ricordo in particolare che destava la mia curiosità un titolo: In vino veritas. Scoprii poi che quella di Kierkegaard era stata una delle prime letture da adulto di mio padre. E, accanto a Kierkegaard, ancora più determinante perché vero e proprio modello del suo tirocinio teatrale, Ibsen, in cui dovette ritrovare la celebrazione poetica dell’orgoglio tenace, della fedeltà alle proprie decisioni, dell’energia necessaria a una silenziosa coerenza, soprattutto del disprezzo per il mormorio del senso comune. Orgoglio, fedeltà, silenzio e disprezzo che gli costarono non poco dolore» (p. 24).

«Mio padre tornò a casa ai primi di gennaio del 1948.[…] Ma in due mesi era invecchiato di dieci anni: si stancava in fretta, era spesso soggetto ad accessi di mal di capo […]. La sua non fu dunque una normale convalescenza […]. L’unica cosa di cui mio padre si lamentava era l’umidità delle Prealpi lombarde. Ma anche in questo caso era certo un ricordo a fargliela avvertire particolarmente molesta, il ricordo della nostra ultima villeggiatura di guerra. Al perenne bagnaticcio dei boschi di Selvino, con ingenuità in parte consapevole, egli soleva attribuire il precipitare se non l’origine della malattia di mia madre. Selvino non poté quasi più esser nominato in casa nostra. Mai mi accennò a quel luogo infausto se non per deprecarne la scelta, né ne rimane alcuna traccia tra i ricordi cui indulgeva ogni tanto negli appunti della sua vecchiaia.

Il male di mia madre è invece evocato in un altro ricordo di anni dopo, che mi riporta alla Milano della mia prima infanzia: “Stamattina, nello stordimento e quasi dormiveglia causati dai calmanti per il mal di capo di ieri sera e della notte, l’improvviso ricordo del mio incontro con Ania in galleria qualche mese prima della sua morte. La vidi di lontano che camminava un po’ incurvata, quasi a fatica; e man mano che mi avvicinavo a lei notavo la sua espressione e ne avevo pena e oppressione: lo sguardo opaco e come smarrito, le guance rilassate, un volto disperato. A un tratto mi vide e in un attimo si trasfigurò: gli occhi luminosi e ridenti, il volto della felicità. Dopo tanti anni, nel ricordo, ho riavuto la commozione di allora per quella fulminea prova d’amore”.

Sottrarsi alla morte incombente, fingere una vitalità ormai perduta può essere atto d’amore perché fa parte della doverosa commedia della vita che siamo quotidianamente chiamati a recitare: essere come chi amiamo si aspetta che noi siamo, non pesare su chi ci ama con le nostre sofferenze è amorosa accortezza che solo a pochi non riesce difficile. Tuttavia è possibile, anche quando si sia intrapreso il cammino della morte, almeno finché sia solo la nostra mente a percepirlo; quando invece l’incombere della fine conquista anche l’anima del nostro corpo, allora significa che la morte è già iniziata, e il morente non può donare ai suoi cari che la serenità della rassegnazione.

Anche dell’angoscia che precede e che rende impotenti trovo un’immagine efficace negli appunti di mio padre. L’occasione è un momento di malore vissuto come estremo, ma che estremo non era, anzi, neppure grave: “Mi son sentito veramente come quel gatto che mi colpì tanti anni fa in piazza Wagner: un vecchio gatto, tutto tarlato, con gli occhi appannati, che nei dieci minuti che mi fermai a osservarlo non riuscì ad avanzare più di un metro sul marciapiede, vicino alla chiesa. Alzava la zampa lentamente, la teneva sospesa in aria come se non sapesse che farne, poi l’abbassava a toccare terra quasi esitando, quasi non potendo immaginare di trovare lì terra. Poi riprendeva con l’altra zampa. Non ricordo che ostacolo gli si parò davanti, se il piede di un passante o un sasso o un oggetto. Ricordo che restò a lungo con la zampa alzata, poi l’abbassò lentissimamente, e rimase fermo. Così l’altro ieri io avevo l’impressione di restare lì, sulla strada”.

L’incontro con il gatto morente risale a venti anni prima: “Stamattina in piazza Wagner: il gatto ammalato che pareva stare per morire sulla strada. Gli occhi chiusi, il respiro stentato e lento. Quella zampa che si alzava e stentava, o meglio esitava, a posarsi a terra. Poi si mise a camminare, ma una donna lo fermò col piede, per fargli prendere un’altra strada, e lui restò fermo”.

Il racconto più recente è assai più ampio e particolareggiato della breve registrazione di un tempo. L’immagine aveva lavorato nella sua memoria fino a farsi eloquente parabola. Parabola del terrore condiviso di un’incombente, progressiva impotenza e della percezione della morte che ci sovrasta» pp. 153-157).

Diego Lanza, Il gatto di piazza Wagner. Ricordi di ricordi, L’orma editore, Roma 2019

Sommario

Silenzi

Il paese dei cigni

Via dalla città

1944

Cene in latteria

Dopo il diluvio

In casa della zia Bela

Lo zio d’America

lole e Nino

Risi e bisi

Tra la Fiera e Chinatown

Il baule di Lipsia

Il gatto di piazza Wagner

Ci sono libri che si compongono alla fine di una vita e raccontano la dignità e l’intelligenza di un individuo, forse di un Paese intero. Il gatto di piazza Wagner, unica prova narrativa di un autore altrimenti noto per i suoi fondamentali contributi alla comprensione della cultura classica, è uno di questi libri. Un’infanzia milanese nell’arco temporale che va dal Fascismo alla fine degli anni Sessanta, con al centro la figura del padre – lo scrittore, giornalista e drammaturgo Giuseppe Lanza – rimasto vedovo troppo presto, teneramente orgoglioso dei suoi magri tentativi culinari, che emerge con tutta la sua preziosa serietà e decenza. Scomponendo i meccanismi di una memoria famigliare che tende a fondersi con quella individuale («Di chi sono i ricordi?» è il programmatico incipit del testo), Il gatto di piazza Wagner descrive una città vibrante – tra appassionate discussioni nelle latterie di quartiere e palpitanti prime teatrali – e indaga con ragionata esattezza azioni e moventi di protagonisti e comprimari, dallo zio Ramy agli amici letterati, da Solmi a Montale, da Lodovici a Bazlen. Una lettura che ci rimanda, come un monito e come un modello, alla migliore tradizione intellettuale ed etica del nostro Novecento.