«Stando all’evidenza storica tutti gli imperi esistiti sono anche crollati. Non vedo perché proprio questo dovrebbe fare eccezione» (p. 101).

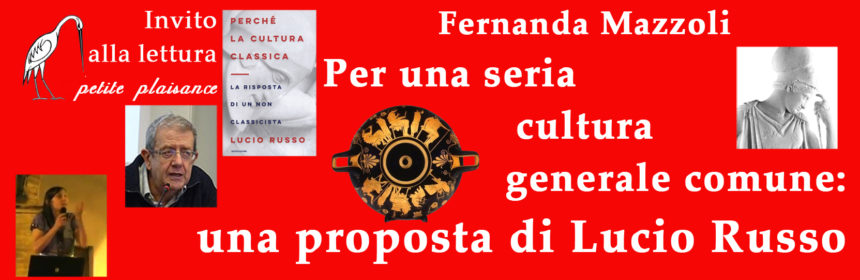

Fernanda Mazzoli – Per una seria cultura generale comune: una proposta di Lucio Russo.

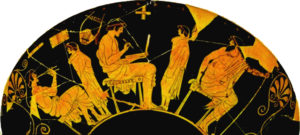

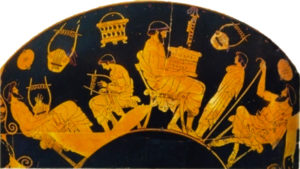

La coppa (kúlix) del ceramografo Duride (inizi del V a.C.)

Vi si rappresenta il tridium delle discipline che costituiscono il fondamento della paideia: all’esterno l’insegnamento della lettura e della scrittura, la lettura e memorizzazione di prosa e poesia, la lezione di musica e danza, e all’interno l’attività sportiva. In alto, un maestro di musica suona il doppio flauto davanti ad un ragazzo; in basso, dinanzi al maestro barbuto con la lyra in mano, siede un ragazzo che pizzica le corde di un uguale strumento. Nelle scene dell’insegnamento letterario vi è, in alto, il maestro seduto con tavoletta scrittoria e stilo in mano che controlla l’esercizio di scrittura dell’allievo; in basso un uomo che ha in mano un rotolo aperto sul quale il pittore ha scritto un verso.

Lucio Russo, Perché la cultura classica. La risposta di un non classicista,

Mondadori, Milano 2018.

Per una seria cultura generale comune:

una proposta di Lucio Russo

di Fernanda Mazzoli

![]() Fernanda Mazzoli. Per una seria cultura generale comune.

Fernanda Mazzoli. Per una seria cultura generale comune.

Una proposta di Lucio Russo

Con il suo ultimo libro, Perché la cultura classica. La risposta di un non classicista, Lucio Russo, fisico, docente di Calcolo delle probabilità e storico della scienza, affronta con rigore argomentativo e nitida scrittura una serie di temi che dovrebbero figurare al centro del dibattito pubblico, troppo attento, invece, a seguire le chimere imposte dalle mode del momento e dagli imperativi del sistema mediatico di produzione e diffusione delle idee.

Sono temi di grande rilevanza sia per una migliore comprensione della cultura europea, esaminata sotto il rapporto del suo inestinguibile debito con la civiltà classica, sia per una quanto mai opportuna riflessione sugli attuali percorsi formativi ed una loro possibile ridefinizione, capace di rovesciare il paradigma dominante del gretto utilitarismo della “scuola delle competenze”.

L’autore, avvalendosi di una solida documentazione capace di coinvolgere e collegare ambiti disciplinari diversi, dimostra che le civiltà greca e romana hanno contribuito in modo determinante a dare forma e linfa vitale a tutte le declinazioni della cultura – scienze naturali , matematica, filosofia, pensiero politico, diritto, storiografia, linguistica, arte, letteratura – e hanno giocato un ruolo chiave nell’elaborarazione di concetti fondamentali (come quello di “democrazia”) per la storia e il pensiero dell’Occidente, almeno fino a tutto il XIX secolo.

Questo sguardo complessivo ed unitario ha il grande merito di fare giustizia di alcuni luoghi comuni, primo fra tutti quello che istituisce un’artificiosa separazione tra studi scientifici ed umanistici che – proprio nel loro rapportarsi alle fonti classiche – rivelano più punti di contatto di quanto la vulgata, anche pedagogica, riconosca.

Ancora: Lucio Russo respinge come generica ed inadeguata quella diretta filiazione tra cultura classica e civiltà europea che viene esplicitata nell’immagine piuttosto diffusa delle «radici» che non riesce a dare conto di un dato fondamentale: i moderni non si sono limitati a fare del mondo classico la base del proprio mondo, ma hanno continuato ad attingere in modo significativo «al serbatoio di idee fornito dalle antiche fonti». Il concetto di «radici» trascura, inoltre, la discontinuità di un divenire storico che procede spesso per balzi od arresti improvvisi e che ha reso necessario il recupero, anche dopo secoli ( il Rinascimento ne è l’esempio più noto), di molte conquiste intellettuali. Dunque, il debito della civiltà occidentale verso il mondo classico è passato attraverso mediazioni diverse e selezioni talora discutibili e si configura come una scelta operata da studiosi che a quelle fonti hanno dovuto fare riferimento per affrontare con efficacia le questioni intellettuali, politiche, artistiche che via via si ponevano.

A riprova di questa sua tesi, Lucio Russo cita il «collasso culturale» rappresentato dalla conquista romana della Grecia e dei regni ellenistici ed invita il lettore ad andare oltre la sin troppo celebre frase di Orazio (Graecia capta ferum victorem cepit) e a considerare che i Romani non disponevano, all’epoca, di una cultura che consentisse loro di assimilare veramente quella greca. Si può dunque ragionevolmente ritenere che la storia del pensiero moderno avrebbe preso altre direzioni, se fosse stato possibile attingere direttamente alle opere filosofiche contemporanee all’affermazione della conoscenza scientifica, senza dovere passare per la selezione operata dagli intellettuali romani. In particolare, si erano andati progressivamente perdendo elementi essenziali del metodo scientifico.

Stabilito, attraverso un’ampia gamma di esempi relativi a campi diversi del sapere, il corretto rapporto tra le fonti classiche e la cultura europea in termini di scelte consapevoli e non di derivazione naturale od etnica, il problema di fondo che il saggio affronta è quello di una possibile riproposizione della cultura classica come cardine di una nuova sintesi «in grado di unificare la cultura». È in questa esigenza di ricostruzione di una seria cultura generale condivisa che faccia del rapporto con la classicità, sostanzialmente interrotto negli ultimi decenni, il proprio perno che il viaggio dell’autore alla ricerca dei fondamenti della civiltà occidentale coinvolge direttamente il tema educativo.

Il problema posto da Lucio Russo è di primaria importanza: afferisce, infatti, alla necessità di individuare un asse portante nei percorsi formativi. Nell’epoca in cui la cultura «si presenta come un magazzino di beni concepiti per il consumo, tutti in competizione per accaparrarsi l’attenzione insopportabilmente fugace e distratta dei potenziali clienti»,[1] la scuola non poteva sfuggire alla frammentazione e disgregazione del sapere che favorisce la sua riconfigurazione in «supermercato della formazione», attento ad allettare lo studente-consumatore. Lucio Russo – che a tale trasformazione ha dedicato, già una ventina d’anni fa, un testo notevole che ha perso ben poco della sua attualità –[2] sottolinea il legame profondo fra mutamento della scuola e «sviluppo impetuoso dell’industria dell’intrattenimento» e riconduce questa singolare relazione ai radicali cambiamenti indotti da un nuovo sistema economico e dalla ridefinizione di alcuni paradigmi sociali che hanno generato da un lato la riduzione delle competenze richieste ai lavoratori e, dall’altro, un aumento del loro tempo libero e delle loro possibilità economiche. Ben lontano dal vagheggiare i tempi in cui un’alta formazione era prerogativa delle classi elevate, con corollaria recriminazione sul decadimento connaturato alla “scuola di massa”, Russo individua lucidamente l’occasione mancata, costituita dall’ingresso nell’istruzione pubblica delle classi popolari. Sulla scia delle politiche attuate negli USA, si è teso anche in Europa a trasformare le scuole secondarie in luoghi generici di intrattenimento e socializzazione, trasferendo i percorsi di livello prima alle Università, poi alle scuole di dottorato, con la grave conseguenza di privilegiare le singole specializzazioni a spese dell’acquisizione di una buona cultura generale comune. Molto correttamente, l’autore coglie uno dei punti nodali di questo slittamento nell’atteggiamento assunto dalle forze politiche orbitanti nell’area della sinistra che hanno dato corpo teorico e condizioni concrete ad un tragico equivoco, sostanziatosi nel nostro Paese in riforme sciagurate che, da Berlinguer a Renzi, hanno inferto un colpo mortale ad una scuola pubblica di qualità. Tali partiti, come sottolinea puntualmente Lucio Russo, «associando il tradizionale asse culturale riservato alle classi privilegiate al privilegio stesso, si sono infatti paradossalmente posti l’obiettivo non di fare accedere le classi popolari ai livelli più alti d’istruzione (eventualmente da ridefinire nei metodi e nei contenuti), ma di eliminare tali livelli dalla scuola pubblica», in perfetta sintonia – quando non anticipazione – rispetto alle politiche neoliberiste. Inoltre, un’impostazione riduttivamente sociologica non ha permesso di vedere le grandi trasformazioni sociali e antropologiche dei nostri tempi in cui non vale più la corrispondenza immediata tra appartenenza socio-economica privilegiata e monopolio culturale. Nota con una certa ironia Russo che, oggi, chi ambisce ad acquisire i più raffinati strumenti intellettuali si situa ben lontano dalle élites economiche e politiche.

Che la questione sia centrale e vada ben oltre le attuali congiunture ed il precipitare della crisi educativa, lo attesta il peso che essa occupa nella riflessione di Antonio Gramsci,[3] consapevole che la partecipazione di larghe masse popolari alla scuola media avrebbe favorito una pericolosa – in quanto illusoriamente democratica, ma funzionale, in realtà, alla cristallizzazione delle differenze sociali – tendenza alle facilitazioni e al rallentamento della disciplina negli studi e consapevole altresì delle «inaudite difficoltà» da superare per creare un nuovo strato di intellettuali.

La tesi principale sviluppata da Russo in questo libro – la possibilità che la cultura classica possa rivestire di nuovo, anche se con modalità diverse, il ruolo unificante svolto in passato – si incontra ancora una volta con le considerazioni del pensatore e militante politico sardo che nello studio del latino e del greco, congiunto a quello delle rispettive storie e letterature, aveva individuato un principio educativo, in quanto l’ideale umanistico, diffuso in tutta la società, era elemento essenziale della vita e della cultura nazionali. Attraverso queste lingue, viveva, anche al di fuori della scuola, tutta una tradizione culturale, una specifica concezione della vita e dell’uomo, entrata in crisi la quale lo studio delle lingue classiche e la scuola stessa erano entrate in crisi. Dunque, già negli anni in cui Gramsci, rinchiuso nel carcere fascista, sviluppava le sue note sulla scuola e la cultura, le intelligenze più vigili si ponevano il problema di individuare un fulcro formativo che fosse all’altezza di quello rappresentato in passato dal greco e dal latino. Quanto a lui, riteneva che questi non potessero più svolgere tale ruolo, ma era altrettanto conscio che sarebbe stato compito arduo trovare un sostituto che desse equivalenti risultati di educazione e formazione generale della personalità in quel periodo – dalla fanciullezza al momento della scelta professionale – in cui lo studio deve essere svincolato da scopi pratici immediati per potere assolvere al suo compito formativo.

Chiunque si sia interessato seriamente di scuola, avendo ben presente la necessità di inquadrare la questione in una più ampia dimensione educativa, nonché culturale, senza subire il ricatto di orientamenti politici od ideologici tendenti a fare della scuola una delle istituzioni cardine della riproduzione sociale, ha sempre posto al centro della propria ricerca l’individuazione di un asse culturale capace di dare quell’orizzonte unitario senza il quale i singoli saperi non rinviano che a se stessi, venendo meno, così, alla loro funzione educativa. La definizione di tale asse presuppone una ricognizione dei bisogni educativi che non può prescindere dalla comprensione delle attuali dinamiche sociali e non certo per allinearsi ad esse, perché la nozione stessa di educazione porta in sé l’idea di un’uscita, di un distacco dalla situazione data. In tempi recenti, il filosofo e docente liceale Massimo Bontempelli ha individuato, per la nostra società dominata da un meccanismo economico mondiale autoreferenziale che appoggia su logiche di utilitarismo e competitività, la necessità di «un’educazione al disinteresse e alla cooperazione», e «alla memoria delle possibilità antropologiche cancellate», sacrificate sull’altare del mercato e della tecnica.[4]

Benché Bontempelli attribuisca agli studi storici, insegnati in ogni indirizzo scolastico, il ruolo di asse culturale di una nuova scuola, la sua proposta non mi sembra affatto in contrasto con quella di Russo, tanto più che entrambe muovono dalla medesima urgenza di individuare un modello di riferimento comune radicato in una solida tradizione culturale che, sottraendo l’apprendimento alla parcellizzazione delle conoscenze irrelate e alla fluidità dei contenuti, educhi allo spirito critico e fornisca un orizzonte di senso. Non è certamente casuale che Bontempelli, per illustrare la propria tesi della storia come efficace termine di confronto unitario per i vari ambiti disciplinari, ricorra ad esempi tratti dalla civiltà classica. Saperi diversi come la geometria di Euclide, la statica di Archimede, l’astronomia di Aristarco e la filosofia di Epicuro possono trovare, infatti, una collocazione concettuale unitaria all’interno del mondo storico ellenistico.[5]

Non solo: la storia come possibile asse culturale mi pare possa integrare un aspetto non secondario che il lavoro di Russo si limita ad accennare e del quale egli per primo, interrogandosi su un principio unificante per una cultura condivisa, riconosce la criticità. La cultura classica sembra, infatti, potere aspirare ad un ruolo chiave solo nei percorsi liceali ed in particolare nel Liceo Classico, l’unico che procuri gli strumenti linguistici per leggere direttamente le opere greche. Ora, è più che mai necessario fornire a tutti non tanto conoscenze specialistiche rapidamente superate dagli ininterrotti mutamenti tecnologici e lavorativi, quanto «una formazione generale e polivalente», i cui contenuti devono scaturire da scelte culturali e non dalle richieste del mercato del lavoro. È proprio questo assunto a riportare al centro di una opportuna riprogettazione dei fondamenti e delle finalità cognitive ed educative dei diversi curricola scolastici il legame con la civiltà classica. Innanzitutto, per il saldo ancoraggio ad una grande tradizione culturale e ad una dimensione “disinteressata” dello studio che essi garantiscono e per la loro capacità di aprire agli studenti orizzonti che la società dominata dall’economia autoreferenziale rimuove: la prospettiva storica di lungo periodo invece del consumistico appiattimento sul presente, l’educazione alla razionalità scientifica in luogo della dilagante suggestione di teorie prive di riscontri sperimentali, l’attenzione verso la condizione umana piuttosto che per le richieste dei mercati.

Lucio Russo è ben consapevole che per dare corpo a questa proposta controcorrente, la cultura classica richiede di essere profondamente rivisitata: si aprono qui alcune pagine veramente preziose per i docenti, ricche di indicazioni metodologiche e di spunti interessanti per l’attività in classe, tali da confermare definitivamente che innovazione didattica non rima necessariamente con digitalizzazione. Indicazioni e spunti da ripensare e rielaborare per i diversi indirizzi delle scuole superiori, nella doverosa prospettiva di superare gli odierni specialismi tecnicistici e la banalizzazione e semplificazione dei contenuti. Di validità generale (dovrebbe, anzi, essere il fondamento dell’insegnamento delle discipline linguistiche), è l’invito a dare priorità alla lettura delle opere, rispetto alla quale lo studio grammaticale non può che rivestire carattere strumentale, modalità necessaria di accesso ai testi piuttosto che valore in sé. Se gli studenti del Classico (e, per il latino, dello Scientifico) possono accedere direttamente agli scritti letterari, scientifici e filosofici dell’antichità, non c’è ragione per cui l’Antigone di Sofocle, naturalmente tradotta e opportunamente contestualizzata e presentata dall’insegnante, non possa riguardare, con il suo grande tema etico del conflitto tra l’obbedienza ai legami del sangue e il rispetto dovuto alla legge dello Stato, anche i ragazzi del Professionale, suscitando riflessioni capaci di ampliare il loro sguardo sul mondo e su se stessi e di sollecitare interrogativi sul senso dell’esistenza. Per non parlare della necessità di invertire il rapporto tra scienza e fantascienza, di stabilire un corretto confine tra le due che l’industria dell’intrattenimento e certa divulgazione pseudo-scientifica hanno forzato fino a confuse, quando non preoccupanti, contaminazioni. Quale miglior antidoto, se non l’acquisizione del metodo dimostrativo e sperimentale messo a punto da Euclide, sempre più trascurato nell’insegnamento della matematica e al quale la scienza europea deve i suoi fondamenti epistemologici? Osserva giustamente Lucio Russo che l’abbandono di tali metodi non ha solo ricadute immediate sulla didattica, ma si accompagna ad un più generale declino della capacità di condurre ragionamenti astratti, vale a dire ad un pericoloso impoverimento di capacità intellettuali e linguistiche.

Non solo: l’autore stabilisce un’avvincente relazione tra metodo dimostrativo ed elaborazione del concetto di democrazia che proprio la didattica illustra in modo significativo. Infatti, trasmettere un risultato non dimostrato è operazione necessariamente autoritaria, mentre lo studio dei teoremi pone maestro ed allievo sullo stesso piano, in quanto quest’ultimo è tenuto ad accettare solo le affermazioni delle cui dimostrazioni può controllare l’esattezza. Come non ricordare la tesi della filosofa americana Marta Nussambaun, secondo la quale lo svilimento della cultura umanistica può essere disastroso per il futuro stesso della democrazia?[6] Il libro di Lucio Russo ci invita, d’altronde, ad allargare il significato di “umanistico”, sottolineando a più riprese quanto sia artificiosa l’opposizione tra discipline “classiche” e scientifiche, distinzione che un intellettuale dell’antica Grecia non avrebbe proprio capito. Il superamento di questa infondata contrapposizione è condizione necessaria, d’altra parte, per la messa a punto di un principio educativo comune a tutti gli indirizzi scolastici. Invece di abolire il Liceo classico, come qualche “rottamatore” puntualmente e demagogicamente suggerisce, sarebbe il caso di cominciare a progettare una licealizzazione di tutti i percorsi formativi…

Fernanda Mazzoli

[1] Z. Bauman, Per tutti i gusti. La cultura nell’età dei consumi,Laterza, Roma-Bari, 2016, p.19.

[2] L.Russo, Segmenti e bastoncini, Feltrinelli, Milano, 1998.

[3] Vedi sopra, p. 28 . Sull’argomento, il contributo gramsciano intorno alla ricerca del principio educativo resta il fondamento imprescindibile con cui continuare , oggi, a confrontarsi: cfr. A Gramsci, Quaderni dal carcere. Gli intellettuali, Ed.Riuniti, Roma,1971, pp. 138-148.

[4] M . Bontempelli, Quale asse culturale per il sistema della scuola italiana?, Petite Plaisance, Pistoia, 2001 ,p.10.

[5] Ivi, p.12

[6] M. Nussbaum, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, Il Mulino, Bologna, 2013.

Lucio Russo – Cosa sta accadendo alla scienza?

Lucio Russo – Sfatare alcuni miti della storia della scienza. Da «La Rivoluzione dimenticata» … a «La bottega dello scienziato», passando per «Stelle, atomi e velieri» con il forte riferimento a «Euclide».

Lucio Russo, Un esempio di trasmissione parziale delle conoscenze: la sfericità della terra

I LIBRI DI LUCIO RUSSO

———————————————————

La rivoluzione dimenticata, Feltrinelli, 1996.

La scienza moderna non nasce con Galileo e Newton. Le sue origini vanno retrodatate di almeno 2000 anni, alla fine del IV sec. a.C. La Rivoluzione scientifica del XVIII sec. riscopre la Rivoluzione ellenistica di figure come Euclide, Archimede, Erarstotene, Aristarco di Samo e di tanti altri raffinati scienziati. Lo studio della “rivoluzione scientifica”, cioè della nascita dello sviluppo scientifico, è indispensabile per la comprensione della “civiltà classica”. Inoltre, l’esame del ruolo svolto dalla scienza nella civiltà ellenistica è essenziale per la valutazione di alcune questioni di capitale importanza per la storiografia, dal ruolo di Roma alla decadenza tecnologica medievale alla “rinascita scientifica” moderna.

****

Segmenti e bastoncini, Feltrinelli, 1998, 2000.

Agli insegnanti che sentono il loro ruolo fondamentale per la formazione di futuri cittadini liberi, ai genitori che sperano che i propri figli acquisiscano delle competenze nel lavoro scolastico, va detto chiaro e netto che la scuola come continua a essere immaginata nella riforma scolastica oggi in corso va in tutt’altra direzione. La riforma, secondo Lucio Russo, allinea la scuola italiana agli standard americani, abbassa i livelli di competenza reale, esclude la trasmissione degli strumenti essenziali alla creazione di nuovo sapere, rende l’insegnamento sempre più generico. Segmenti e bastoncini ha suscitato polemiche, consensi e condanne, ma soprattutto un largo dibattito che dalla stampa si è esteso nella scuola, ed è destinato a continuare.

***

Scienza, cultura, filosofia, CRT, 2002.

***

Flussi e riflussi: indagine sull’origine di una teoria scientifica, Feltrinelli, 2003.

Questo piccolo libro ricostruisce per la prima volta nella sua interezza la storia della scoperta della teoria astronomica delle maree. Si tratta di un caso esemplare di mancata trasmissione delle conoscenze, dovuto in gran parte a una comunità scientifica – quella romana e medievale – che, sotto l’influsso di una cultura dominante avversa, aveva finito col perdere le capacità di padroneggiare certi risultati scientifici. Oggi nei manuali standard la prima formulazione della teoria viene attribuita a Newton, il quale ne diede la versione completa nei Principia mathematica, unitamente alle leggi sulla gravitazione universale. Questa attribuzione però è errata, come dimostra Lucio Russo, non solo perché a essa avevano contribuito molti altri studiosi, che avevano preceduto Newton, ma soprattutto perché, già nella Grecia ellenistica, Eratostene e Seleuco, basandosi su una serie di osservazioni rese possibili dall’espandersi delle esplorazioni navali, ne avevano dato una descrizione completa e “moderna”. Ci troviamo dunque in presenza di una vicenda ricca di spunti di riflessione. Paradigmatico è il modo in cui la teoria greca era caduta nell’oblio, sopravvivendo in maniera frammentaria e dispersa. Paradigmatico il modo in cui da questi frammenti sparsi fu poi possibile rigenerarla. Paradigmatico il modo in cui più personalità vi lavorarono, aggiungendo tassello a tassello fino ad arrivare a quell’uno – Newton appunto – che poté apporre la sua firma alla scoperta. La ricostruzione di Russo è condotta attraverso l’esame di documenti originali e indiziari, incrociando testimonianze provenienti da ambiti diversi, con un metodo quasi “poliziesco” che partendo dal diciassettesimo secolo ripercorre a ritroso la vicenda fino alle sue lontante origini nel secondo e terzo secolo a.C.

***

La cultura componibile. Dalla frammentazione alla disgregazione del sapere, Liguori, 2008.

l libretto contiene una riflessione, basata anche su ricordi personali relativi a un complesso itinerario culturale, sulla necessità di superare lo specialismo per tentare di costruire un generalismo che eviti la superficialità e, allo stesso tempo, sulle difficoltà incontrate da chi si pone oggi un tale obiettivo. Il superamento dei confini disciplinari, che è spesso essenziale anche per risolvere problemi sorti all’interno di singoli settori ed è inevitabile da parte di chi svolge un lavoro intellettuale con passione, richiede infatti non solo l’impiego di molte energie intellettuali, ma anche il superamento di ostacoli, oggettivi e soggettivi, creati dalle attuali strutture teoriche e organizzative del mondo della conoscenza. Il problema è illustrato descrivendo i rapporti, essenziali ma difficili, tra fisici e matematici, matematici puri e matematici applicati, storici della scienza e scienziati, filologi classici e storici della scienza antica. Ci si sofferma in particolare sui danni prodotti dalla crescente divaricazione tra scienza pura e applicata e dall’indebolimento della memoria storica degli scienziati. Si argomenta contro la pseudo-soluzione, sempre riproposta, di creare nuove specializzazioni negli interstizi di quelle esistenti. Il superamento di un angusto specialismo è reso sempre più arduo non solo dalla crescita esponenziale delle informazioni disponibili non accompagnata da una crescita altrettanto veloce di nuove sintesi, ma anche dall’evoluzione del sistema educativo occidentale che, spostando la serietà degli studi a livelli sempre più elevati di età e di specializzazione, ha prodotto un continuo indebolimento della cultura generale condivisa. I problemi precedenti assumono particolari connotazioni (per lo più, ma non esclusivamente, negative) nella situazione italiana.

***

Archimede. Massimo genio dell’umanità, Canguro, 2009.

***

Ingegni minuti. Una storia della scienza in Italia, con E. Santoni, Feltrinelli, 2010.

Una sintesi dello sviluppo scientifico in Italia dal 1200 a oggi che propone tesi interpretative di carattere generale. La tradizione che a lungo ha emarginato la scienza da importanti settori della cultura italiana è bene esemplificata dall’epiteto “ingegni minuti”, attribuito ai cultori della scienza esatta da Giambattista Vico in un brano fatto proprio da Benedetto Croce. Quali sono le radici di questa tradizione e quali sono state le realtà culturali di diverso segno presenti nel paese? Qual è stato il contributo del Rinascimento italiano al sorgere della scienza europea? Perché, dopo i successi della scuola galileiana, la ricerca italiana entrò rapidamente in una profonda crisi? L’esame dei risultati degli scienziati risorgimentali può modificare, e come, il giudizio storico sul Risorgimento? Quali sono le cause della crisi in cui versa la ricerca scientifica italiana dagli anni ’70 del secolo scorso? La globalizzazione lascia spazio a politiche scientifiche nazionali o europee? Ecco alcune delle domande cui questo libro tenta di rispondere, intrecciando gli sviluppi scientifici con la storia economica e politica, oltre che culturale. È infatti convinzione degli autori non solo che la storia della scienza possa essere compresa solo esaminando i contesti che forniscono alle comunità scientifiche i problemi concreti da affrontare e le risorse, culturali e materiali, per risolverli, ma anche che la storia di un paese non possa prescindere dalla storia della sua ricerca scientifica.

***

L’America dimenticata. I rapporti tra le civiltà e un errore di Tolomeo, Mondadori, 2013.

La quasi totalità degli studiosi ha finora negato l’esistenza di antichi contatti tra l’America e il Vecchio Mondo, ma in questo libro, indagando su una questione apparentemente secondaria di storia della geografia (l’origine di un grossolano errore di Tolomeo), si dimostra che le fonti ellenistiche dell’antico geografo conoscevano latitudini e longitudini di località dell’America centrale. Questa scoperta costringe a rivedere sotto una nuova luce molti aspetti della storia. Da una parte mostra come il crollo delle conoscenze che investì il mondo mediterraneo all’atto della conquista romana sia stato ben più profondo di quanto in genere si creda. Dall’altra apre nuovi possibili scenari di lungo periodo, lasciando intravedere la possibilità di sostituire all’idea oggi dominante dell’evoluzione indipendente e parallela delle civiltà un’unica storia, connessa sin dalla remota antichità.

***

Stelle, atomi e velieri. Percorsi di storia della scienza, Mondadori, 2015.

La scienza è spesso vista come un metodo di indagine dei fenomeni naturali sviluppato per puri fini conoscitivi e tipico della modernità. In questo libro, ricostruendo la storia di lungo periodo di alcune idee scientifiche, si mostra come la storia della scienza sia comprensibile solo mettendo a fuoco la continuità tra scienza antica e moderna, e indagando il rapporto, spesso indiretto ma quasi sempre determinante, tra la ricerca “teorica” e l’esigenza di risolvere problemi concreti. Lo studio delle storie parallele di idee scientifiche di varia origine mostra non solo connessioni profonde e spesso sorprendenti, ma anche la ricorrenza di fenomeni tipici, come la periodica perdita di conoscenze e il sorgere di “miti di fondazione” che attribuiscono a singoli geni l’esito di complessi percorsi collettivi.

***

La bottega dello scienziato. Introduzione al metodo scientifico, con A. Della Corte, il Mulino, 2016.

Nel senso comune i risultati delle scoperte scientifiche suscitano stupore e meraviglia non meno che incomprensione, mentre verso gli scienziati che li hanno ottenuti si nutre una sorta di ammirata reverenza. Fuori dal mito, come lavorano gli scienziati? Qual è il loro metodo? È quanto ci fa capire il libro che, dopo aver introdotto il concetto di teoria scientifica attraverso pochi semplici esempi (uno fra tutti: la teoria eliocentrica), ci accompagna nella bottega dello scienziato, descrivendo non il suo prodotto finito, ma alcuni degli strumenti usati per costruirlo.

***

Euclide: il I libro degli Elementi, con E. Salciccia, G. Pirro, Carocci Editore 2017.

Gli Elementi di Euclide hanno costituito per più di due millenni il testo base dell’insegnamento scientifico. Già il titolo mostra come l’autore intendesse esporre conoscenze basilari, fornendo gli strumenti utili per raggiungere risultati più avanzati. La geometria – il principale argomento dell’opera – era infatti la base di tutta la scienza esatta dell’epoca e i problemi di astronomia, ottica, meccanica, idrostatica, geografia matematica, topografia e così via venivano risolti disegnandone la soluzione. Il i libro degli Elementi è qui ricostruito eliminandone alcuni brani, individuati come spuri per la loro incongruenza logica/con il contesto. Ne è risultato un teéto più coerente e didatticamente efficace di quello trasmesso dalla tradizione manoscritta, il cui studio può fornire ancora oggi una preziosa guida metodologica.

***

LE COPERTINE

Su YouTube

Incontro con il Prof. Lucio Russo – YouTube

“Il genio di Archimede” – Lucio Russo – YouTube

Incontro con il Prof. Lucio Russo – YouTube

Lezione 1 – YouTube

Lezione 3 Lucio Russo – YouTube

Archimede, La tecnologia scientifica – YouTube

ICT Days – Lucio Russo – YouTube

Interviste:

“L’America dimenticata” – intervista a Lucio Russo – Maddmaths!

Stelle, atomi e velieri: intervista al prof. Lucio Russo [parte 1] | Math is …

Stelle, atomi e velieri, intervista al prof. Lucio Russo [parte 2] | Math is …

Intervista telematica al prof. Lucio Russo – Edscuola

Incontro con Lucio Russo al dipartimento di Filosofia

Cosa sta accadendo alla scienza? Un articolo di Lucio Russo

Vedi anche:

Lucio Russo – Cosa sta accadendo alla scienza?

|

|

«Se esiste un’idea guida nell’attuale processo di riforma della scuola italiana essa sembra consistere nella tendenza ad “alleggerire”, se non eliminare, i contenuti dell’insegnamento, riducendo le funzioni delle istituzioni scolastiche a quelle di accogliere i giovani, favorirne la socializzazione e guidarli nelle scelte di consumo. Una scuola ridotta a luogo di socializzazione e di assuefazione all’uso di prodotti rischia di produrre cittadini di seconda classe, privi di qualsiasi strumento critico verso il mondo che li circonda. Anche se forze potenti, cui sembra difficile opporsi, spingono in questa direzione, credo che sia essenziale salvare almeno spazi di riflessione e discussione critica che, se ben difficilmente possono sperare oggi di invertire la tendenza, potrebbero divenire essenziali domani. La situazione in cui ci troviamo oggi è infatti in larga misura conseguenza di un grave deficit culturale accumulato nell’arco di molti decenni. Non voglio certo negare le responsabilità dell’attuale governo nel perseguire l’obiettivo della distruzione di una scuola pubblica di qualità (anche se sono propenso a credere che si tratti di un obiettivo in larga misura inconsapevole), ma si sbaglierebbe individuando nell’attuale classe politica italiana l’origine, o anche solo un fattore rilevante, della crisi dell’istituzione scolastica e in particolare dei suoi contenuti disciplinari. Si tratta in realtà di una tendenza molto forte in tutto il mondo occidentale, anche se in Italia si presenta con varie aggravanti, tra le quali è certamente presente il provincialismo e l’insipienza. Credo che all’origine della crisi della scuola pubblica europea vi sia la convergenza di fattori di diversa natura, che comprendono fenomeni economici e politici, come la concentrazione produttiva e la globalizzazione, e allo stesso tempo importanti processi culturali che hanno posto in crisi i contenuti disciplinari tradizionali. Questo articolo contiene soprattutto alcune osservazioni su quest’ultimo punto. Una prima osservazione, completamente ovvia, è quella che l’attuale parcellizzazione del sapere è all’origine di due tendenze didattiche apparentemente opposte, ma in realtà convergenti. Da una parte si rivendica l’esigenza di un insegnamento che, variamente definito come “interdisciplinare”, “multidisciplinare” o in altri modi simili, è caratterizzato dall’evitare l’acquisizione di efficaci strumenti concettuali, privilegiando quel continuo vagare da un argomento all’altro a un livello di costante superficialità, che ha nella “navigazione” casuale e senza meta in Internet il suo principale strumento e il suo modello. Dall’altra si moltiplicano le proposte di inserire nella scuola discipline nuove: dall’ecologia alla psicologia, dall’economia alla storia del cinema, dall’antropologia alla sociologia. Entrambe le tendenze, insieme a una serie di fenomeni che riguardano le singole discipline, alcuni dei quali saranno accennati nel séguito, favoriscono l’abbandono di qualsiasi obiettivo formativo (necessariamente basato sull’individuazione di alcune discipline cardine), sostituendo allo studio la raccolta casuale di informazioni sparse (o, preferibilmente, qualche altra attività più gratificante)».

Lucio Russo

Si può accedere ad ogni singola pagina pubblicata aprendo il file word

![]() Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 29-09-2018)

Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 29-09-2018)

N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web e quindi considerati di pubblico dominio. Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo: info@petiteplaisance.it, e saranno immediatamente rimossi.

***********************************************

Seguici sul sito web