Fausto Di Biase – Le false antinomie della pedagogia progressiva e il degrado della scuola. L’insegnamento della matematica ai tempi della pedagogia progressiva.

«Chi non spera quello che non sembra sperabile non potrà scoprirne la realtà, poiché lo avrà fatto diventare, con il suo non sperarlo, qualcosa che non può essere trovato e a cui non porta nessuna strada». Eraclito

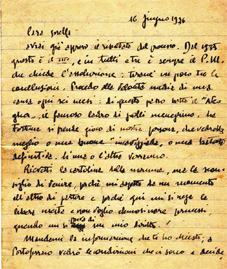

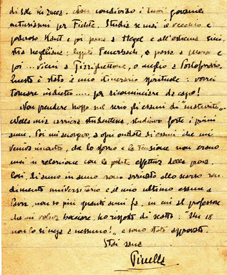

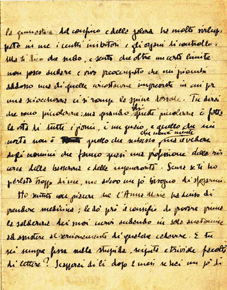

Sono passati ottant’anni da quando organizzarono le prime formazioni sulle montagne e nelle città occupate. Proponiamo qui una raccolta di frammenti dalle lettere (tratte dal libro: Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana, Einaudi, Torino 1994) che scrissero ai loro familiari prima di essere fucilati o impiccati e lo facciamo per due ragioni. La prima è che le loro parole urtano con forza contro la superficie opaca e rassegnata e nichilista del presente, parlandoci di senso del dovere e dell’onore, di fierezza e di coraggio, di dignità e di umiltà, di passione per la libertà e per l’Italia e di speranza per il futuro. La seconda è che uno di loro, un ragazzo di 23 anni, aveva chiesto alla madre di dire allo zio di scrivere qualche cosa della sua vita, in tempi migliori. Non sappiamo se lo zio esaudì poi quell’ultimo desiderio di Alessandro Teagno, ma di sicuro sappiamo che la sua vita, la loro vita rispondeva ad un principio profondamente etico, ad un principio superiore per tenere fede al quale furono pronti a sacrificarla. Sappiamo che amarono tanto la vita da decidere di rinunciare ad essa perché potesse scorrere più libera, più limpida, più degna. Vogliamo farne memoria con queste loro “gocce di sole”.

Memoria non è soltanto il riportare all’essere ciò che il tempo rende evanescente, ma è anche prefigurazione del futuro. Quanto più individui e popoli disperdono le loro memorie, tanto più il loro futuro è indeterminatezza, vuoto, puro e semplice invecchiamento. E quanto più essi rinunciano alla speranza di realizzare i valori dell’essere, impoverendo il loro futuro nell’indeterminata ripetizione del presente, tanto più sono incapaci di custodire il loro e l’altrui passato rammemorato, e perdono memoria storica. La rammemorazione non è certamente la risurrezione. Ma si può anche dire che, tramite la memoria, il passato risorge avendo chiaro che a risorgere non è la peculiare esistenza che il tempo ha, ma il suo significato.

L’esistenza concreta e temporale delle donne e degli uomini della resistenza non c’è più, ma rinasce come significato d’essere nella nostra memoria (nella lettura di queste lettere). Ciò a cui la nostra memoria è fedele, ciò che trattiene nel nostro essere, è la trama di significati di ciò che loro sono stati e di ciò che loro hanno fatto e scritto, e le immagini in cui si articola la loro memoria valgono non in quanto immagini, ma in quanto sostegni della trama di significati di cui si sostanzia.

Certo, il passato meramente temporale di queste donne e di questi uomini è dato da fatti che non sono più, ma il loro passato rammemorato è costituito dalla traccia di significato di quei fatti che continua ad essere, conservato come spirito. Il passato rammemorato è dotato di una propria identità, la storia costitutiva della sua identità: e illumina, come tale, il paesaggio del nostro presente, indicando una possibile strada per liberarsi dalla “gabbia d’acciaio” del “puro presente” e per combattere il nichilismo moderno (sfociato nel mito della autointellegibilità dell’esperienza in quanto esperienza soltanto presente). Il puro presente, in realtà, è lo zero dell’intellegibilità, perché il presente, soltanto allargando la sua presenza a quella di un passato restituitogli da una storia (della loro e nella nostra storia), può rendersi comprensibile a se stesso.

Impariamo dunque che il senso profondo della cultura e della storia, della nostra storia, è da ricercare nella dialettica per cui il presente si comprende attraverso il nostro e l’altrui passato, e comprende il passato attraverso il proprio presente. Sempre, quindi, occorre la compresenza di «passato» e «presente», ovvero la presenza del passato mediante la memoria che vince il tempo, e, vincendolo, costituisce la soggettività della persona manifestandola creativamente in una identità.

La storia è soprattutto trama di significati universali; e per ogni essere umano è trama di significati di quel che la persona è stata, le scelte che ha compiuto, le azioni che ha messo in atto per concretizzare la propria progettualità sociale e il proprio cammino di conoscenza, come pure le azioni che non ha messo in atto per preservare la propria identità in questo cammino. La storia di chi ha cercato di vivere con profondità di senso e di valori ogni esperienza di comunicazione è costituita dalla traccia di significato di quei fatti che continuano ad essere in lui vitali, e preservati in spirito, ad illuminare il nostro presente nella progettazione di ponti verso il futuro. Noi siamo storia e siamo la nostra storia nella storia.

Le tracce di significato sono ponti, sono ciò che unisce “quel che è stato” a “quel che sarà”, perché i ponti, ancor prima di essere strutture materiali, sono strutture di pensiero che pongono in comunicazione, descrivendo la particolare funzione di uno stato relazionale. Attraverso questi ponti eidetici noi consentiamo, e ci consentiamo, un passaggio, un attraversamento, da un luogo ad un altro, dal passato al presente, dall’oggi al futuro. L’antropologia capitalistica ci riserva soltanto distopia: offre “in dono” il “presente assoluto” come una pianura senza fine, con un paesaggio assolutamente piatto, che non necessita della presenza di ponti. Per il capitalismo mondializzato l’idea stessa di ponte è un “non senso”, ma anche un pericolo, in quanto i costruttori di ponti testimoniano un grado di differenziazione dall’onnivora omologazione e di consapevolezza delle possibili condizioni per il movimento, per l’attraversamento, per il cambiamento, per il dialogo, ed anche per il conflitto. Impariamo dunque che il senso profondo della cultura e della storia, lo dobbiamo ritrovare progettando quei ponti su cui si sedimentano tracce di significato. Ponti che ci portino ad amare e generare il bene e il bello, promuovendoli nella relazione con tutti coloro che incontriamo nell’attraversamento della quotidianità, generando ciò che davvero vale e che ci sopravvive.

Tracce di significato, perché traccia è: “segno” lasciato sul terreno della storia; “vestigio” che permette di riconoscere, ricordare, rammemorare; “testimonianza” di pienezza di valore vissuta, di progettualità impegnata comunitariamente; “orma” che rinvia al “cammino” dell’uomo nella realizzazione della propria compiuta umanità; “indizio” di eventi passati che il tempo ha reso evanescenti, ma che sono possibile porta per la prefigurazione di un futuro; “cifra” di virtualità che cercano la vita nel presente; “segnacolo” di accadimenti futuri; “impronta” della possibile dialettica di comprensibilità tra passato e presente; “abbozzo” che serva da guida; “filo conduttore” di un discorso di rilevanza umanistica; “schizzo” di un progetto di ricerca sul bene e sul bello; “metafora” della fiducia critica nella memoria storica dell’uomo.

****

La parola è, nell’ambito dell’attività cosciente, quello che […] è assolutamente impossibile per uno solo

ed è possibile per due. Essa è l’espressione più pura della storicità essenziale della coscienza umana.

La coscienza si riflette nella parola come il sole in una piccola goccia d’acqua.

La parola sta alla coscienza come un piccolo mondo a uno grande […].

Essa è il microcosmo della coscienza umana.

L. S.. Vygotsky, Pensiero e linguaggio.

C’è ancora bisogno di queste “gocce di sole” per fugare le ombre della “città degli spettri”, che sovente incombono e contrastano – nel loro addensarsi in grumi di indifferenza individualistica – il desiderabile vissuto di una “comunità solidale” e l’effettualità di una libera individualità sociale.

Gli autori ci hanno indicato una possibile strada per liberarsi dalla “gabbia d’acciaio” del “puro presente” e per combattere il nichilismo moderno (sfociato nel mito della auto-intellegibilità dell’esperienza in quanto esperienza soltanto presente).

Antonio Fossati, Corpo Volontari Libertà.

Carissima Anna,

nel tuo cuore non deve esserci dolore ma l’orgoglio di un Patriota e anche ti prego di tenere per ricordo il mio nastrino tricolore che lo portai sempre sul cuore per dimostrarmi un vero Patriota. […] Mi trovo nelle mani dei Carnefici se mi vedessi Anna non mi riconosceresti più per lo stato che son ridotto molto magro grigio sembro tuo nonno tutto ciò non basta il peggio sarà domani sera senza un soccorso da te e dai miei genitori senza veder più nessuno quale dolore sarà per la mia mamma.

***

Renzo, Corpo Volontari Libertà.

Carissimi amici e parenti tutti,

muoio da eroe e non da vile, muoio per la mia cara Italia che ho sempre adorato, muoio e nel più estremo dei miei momenti di vita terrena grido vendetta per il mio sangue sparso così innocentemente.

***

Albino Albico, anni 24, operaio, 113a Brigata Garibaldi Baggio (Milano).

Carissimi mamma, papà, fratello sorella e compagni tutti

mi trovo senz’altro a breve distanza dall’esecuzione: mi sento però calmo e muoio sereno e con l’animo tranquillo. Contento di morire per la nostra causa: il comunismo e la nostra cara e bella Italia.

***

Raffaele Andreoni (Tarzan), anni 20, meccanico, Brigata Garibaldi 22 bis Vallombrosa (Firenze).

Cari miei,

lascio ora la mia vita così giovane solo per una mancanza che io non posso tradurla né in bene ne in male. Per la mia famiglia, per la mai Patria, dico però con serenità che ho amata l’una e l’altra con amore più di quegli uomini che oggi mi tolgono la vita.

***

Arnoldo Avanzi, anni 22, impiegato, 77a Brigata SAP Luzzara (Reggio Emilia).

Carissimi,

non piangetemi, sono morto per la mia idea, senza però far nulla di male alle cose ed agli uomini. Non odio nessuno e non serbo rancore per nessuno, ci rivedremo in cielo.

***

Achille Barilatti (Gilberto della Valle), anni 22, studente, comandante distaccamento di Montalto (Macerata).

Dita adorata,

la fine che prevedevo è arrivata. Muoio ammazzato per la mia Patria. Addio Dita non dimenticarmi mai e ricorda che tanto ti ho amata. […] Muoio da forte onestamente come ho vissuto.

***

Mario Batà, anni 26, studente, organizzatore delle prime formazioni partigiane del Maceratese.

Cari genitori,

Pensate che non sono morto, ma sono vivo, vivo nel mondo della verità. […] desidero che la mia stanza rimanga come è … io verrò spesso. Perdonatemi se ho preposto la Patria a voi.

***

Valerio Bavassano (Lelli), anni 21, elettromeccanico, 3a Brigata Garibaldi “Liguria”.

Mammina carissima,

Ho voluto seguire la mia idea e adesso mi domando se di fronte a te avevo il diritto di farlo. Perdonami, mammina, se ti cagiono questo grande dolore. Ti avevo pur detto che mi sembrava poco naturale restar vivo solo io fra tanti compagni morti.

***

Pietro Benedetti, anni 41, ebanista, militante del PCI dal 1921, commissario politico della 1a zona di Roma.

Ai miei cari figli,

Amate lo studio e il lavoro. Una vita onesta è il miglior ornamento di chi vive. Dell’amore per l’umanità fate una religione e siate sempre solleciti verso il bisogno e le sofferenze dei vostri simili. Amate la libertà e ricordate che questo bene deve essere pagato con continui sacrifici e qualche volta con la vita. Una vita in schiavitù è meglio non viverla. Amate la madrepatria, ma ricordate che la patria vera è il mondo e, ovunque vi sono vostri simili, quelli sono i vostri fratelli. Siate umili e disdegnate l’orgoglio; questa fu la religione che seguii nella vita.

Mia cara Enrichetta,

Vi sono nel mondo due modi di sentire la vita. Uno come attori, l’altro come spettatori. Io, senza volerlo, mi son trovato sempre fra gli attori. Sempre fra quelli cioè che conoscono più la parola dovere che quella diritto. Non per niente costruiamo i letti perché ci dormano su gli altri. Tutta la mia educazione, fin da ragazzo, mi portava a farmi comportare così.

***

Quinto Bevilacqua, anni 27, operaio, socialista, organizzatore del 1° Comitato Militare Regionale Piemontese.

Carissimi genitori,

Non piangete per me perché nemmeno io piango mentre vi scrivo e vado incontro alla morte con una risolutezza che non mi sarei mai creduto, […] io ho scritto anche a Marcella [la moglie] questa mia volontà. Di rimanere nell’alloggio che occupa ora il maggior tempo possibile della sua vita, e che non vada mai in fabbrica, ma continui a lavorare in casa. […] Le avevo promesso che avrei messo, non appena si fosse trovata la stoffa, una tenda pesante alla porta della cameretta ed un copridivano della stessa stoffa – rossa – se venisse esaudito questo mio pensiero sarei molto contento tener sempre la mia casetta in ordine come se dovessi tornare da un momento all’altro.

***

Giulio Biglieri, anni 32, bibliotecario, 1° Comitato Militare Regionale Piemontese.

Carissimo Costantino,

metti da parte le mie poesie e conservale tu: non ti chiedo di farle stampare, ma fa in modo che Albertino [il nipote] ne abbia una copia dattilografata: egli mi ricorderà meglio. Straccia le poesie che non meritano senza pietà.

***

Paolo Braccini, anni 36, docente universitario, Partito d’Azione nel 1° Comitato Militare Regionale Piemontese.

Gianna, figlia mia adorata,

è la prima ed ultima lettera che ti scrivo e scrivo a te per prima, in queste ultime ore, perché so che seguito a vivere in te. Sarò fucilato all’alba per un ideale, per una fede che tu, figlia, un giorno capirai appieno. Non piangere mai per la mia mancanza, come non ho mai pianto io: il tuo Babbo non morrà mai.

***

Antonio Brancati, anni 23, studente, Comitato Militare di Grosseto.

Carissimi genitori,

sono stato condannato a morte per non essermi associato a coloro che vogliono distruggere completamente l’Italia. Vi giuro di non avere commessa nessuna colpa se non quella di aver voluto più bene di costoro all’Italia, nostra amabile e martoriata Patria.

Mario Brusa Romagnoli (Nando), anni 18, meccanico, Divisione Autonoma “Monferrato”.

Papà e Mamma,

è finita per il vostro figlio Mario, la vita è una piccolezza, il maledetto nemico mi fucila; raccogliete la mia salma e ponetela vicino a mio fratello Filippo. […] Addio. W l’Italia. Mi sono perduto alle ore 12 e alle 12 e 5 non ci sarò più per salutare la Vittoria.

***

Luigi Campegi, anni 31, operaio, comandante di una Brigata Garibaldi della Val Sesia.

Cari amici,

sono stato condannato alla pena capitale, mi raccomando non fatelo sapere ai miei genitori. Non piangete per me, vado contento con dodici miei uomini, spero di scrivervi ancora.

***

Domenico Cane, anni 30, artigiano, formazioni Matteotti e gappista a Torino.

Carissima mamma adorata,

se non ho saputo vivere, mamma, so morire, sono sereno perché innocente del motivo che muoio, vai a testa alta e dì pure che il tuo bambino non ha tremato.

***

Giacomo Cappellini, anni 36, insegnante, Divisione Fiamme Verdi di Brescia.

Mia adorata Vittoria,

addio bel sogno tante volte cullato nei miei più vaghi pensieri di una vita felice. […] anche se il dolore di tale dipartita è grande, immenso, perché annulla lo scopo di un’esistenza, Vittoria adorata, sono forte e sereno. Forte, perché sono conscio di avere compiuto il mio dovere. Vittoria mia, sii forte anche tu e non lasciarti abbattere.

***

Girolamo Cavestro (Mirko), anni 18, studente, già nel 1940 fonda un bollettino antifascista, organizzatore delle prime attività partigiane nella zona di Parma.

Cari compagni,

ora tocca a noi. Andiamo a raggiungere gli altri tre gloriosi compagni caduti per la salvezza e la gloria d’Italia. Voi sapete il compito che ci tocca. Io muoio, ma l’idea vivrà nel futuro, luminosa, grande e bella. […] Se vivrete, tocca a voi rifare questa povera Italia che è così bella, che ha un sole così caldo, le mamme così buone e le ragazze così care.

***

Bruno Cibrario (Nebiolo), anni 21, disegnatore, 9a Brigata SAP Torino.

Sandra carissima,

non mi sarei mai immaginato di scrivere la prima lettera ad una ragazza in queste condizioni. Perché tu sei la prima ragazza che abbia detto qualcosa al mio cuore. […] Da buon garibaldino ho combattuto, da buon garibaldino saprò morire. La nostra idea trionferà ed io avrò contribuito un poco – sono forse un presuntuoso. Sii felice, è il mio grande desiderio.

***

Luigi Ciol (Resistere), anni 19, caposquadra della Brigata “Iberati” Venezia.

Carissimi famigliari, […] una idea è una idea e nessuno la rompe. A morte il fascismo e viva la libertà dei popoli. […] girare attorno di qua e di là per la prigione e a dirsi che siamo condannati a morte, ma ormai è così e viva la libertà dei popoli.

***

Arrigo Craveia, anni 21, salumiere, 43a divisione Alpina Autonoma Val Sangone.

Carissimi mamma e papà,

prima della fine della mia vita vi scrivo queste due righe di conforto verso di tutti, fate dirmi una Messa, e salutate tutti i parenti e amici. E se potete a portarmi a casa mi fate il piacere. Se vi giunge questo biglietto tenetelo di ricordo sono Caro figliolo Arrigo. Ciao e baci a Lina e tutti.

***

Enzo Dalai, anni 23, contadino, 77a Brigata SAP Luzzara (Reggio Emilia).

Miei cari tutti e paesani muoio per un ideale di bontà ed una pace eterna.

***

Cesare Dattilo (Oscar), anni 23, meccanico, militante del P.C.I., comandante della Brigata d’Assalto “Giacomo Buranello” operante in Liguria.

Cara sorella,

Del resto tutto ciò che può accadere di me nulla ha importanza. Anche se dovessero sopprimermi sono così una pedina tanto piccola che la Storia non cesserebbe di seguire il suo brillante corso. Sai, sono anche un po’ fatalista. Dunque per me ha più importanza la mia idea che la mia vita!

***

Amerigo Duò, anni 21, meccanico, comandante di un distaccamento GL in Piemonte.

Amici cari,

il mio ultimo desiderio che vi esprimo è di farvi coraggio e di non piangere; se voi mi vedeste in questo momento sembra che io vada ad uno sposalizio. Dunque, su coraggio, combattete per un’idea sola, Italia libera. Ricordate che io non muoio da delinquente ma da Patriota e io muoio per la Patria e il benessere di tutti, dunque chi si sente continui la mia lotta, la lotta per la comunità.

***

Costanzo Ebat, anni 33, tenente colonnello, Banda “Napoli” operante a Roma e nel Lazio.

Mia adorata e tanto buona,

non devi piangere per me: io sono lieto e felice del mio destino e ad esso sorrido senza batter ciglio. Non ho mai avuto paura della morte come non ho mai avuto paura della vita.

***

Pedro Ferreira (Pedro), anni 23, ufficiale, formazione G.L. Italia Libera Cuneo.

Carissimi [ai compagni del Partito d’Azione],

In questo poco tempo che ancora mi separa dalla morte mi sento una calma ed una lucidità di mente che mi sorprendono. Vedo tutto il mio passato, remoto e recente; con uno straordinario spirito analitico e critico. […] Poche ore prima di morire formulo a voi tutti appartenenti al partito cui pure io appartengo, i migliori auguri affinché possiate apportare alla nuova Italia di domani quelle masse di energie sane e libere, tanto necessarie per la rigenerazione del Paese.

***

Walter Fillak (Martin), anni 24, studente, militante comunista, vicecommissario politico della 3a Brigata Garibaldi “Liguria”.

Mio caro papà,

per disgraziate circostanze sono caduto prigioniero dei tedeschi. Quasi sicuramente sarò fucilato. Sono tranquillo e sereno perché pienamente consapevole d’aver fatto tutto il mio dovere d’italiano e di comunista. Ho amato sopra tutto i miei ideali, pienamente cosciente che avrei dovuto tutto dare, anche la vita; e questa mia decisa volontà fa sì che io affronti la morte con la calma dei forti. Non so che altro dire. Il mio ultimo abbraccio.

***

Umberto Fogognolo (Bianchi), anni 32, ingegnere, rappresentante del PSI nel CLN di Sesto S. Giovanni.

Nadina mia,

in questi giorni ho vissuto ore febbrili ed ho giocato il tutto per tutto. La più grande carta della mia vita è stata giocata e non è più possibile tornare indietro. Per i nostri figli e per il tuo avvenire è bene che tu sia al corrente di tutto, anche perché a te io ricorro nei momenti più tragici e difficili della mia vita. Qui io ho organizzato la massa operaia verso un fine che io credo santo e giusto.

***

Bruno Frittaion (Attilio), anni 19, studente, militante comunista, Brigata Tagliamento.

Edda,

muoio, muoio senza alcun rimpianto, anzi sono orgoglioso di sacrificare la mia vita per una causa, per una giusta causa e spero che il mio sacrificio non sia vano sia di aiuto nella grande lotta. Di quella causa che fino ad oggi ho servito senza nulla chiedere e sempre sperando che un giorno ogni sacrificio abbia il suo ricompenso. Per me la migliore ricompensa era quella di vedere fiorire l’idea che purtroppo poco ho servito, ma sempre fedelmente.

***

Tancredi Galimberti (Duccio), anni 38, avvocato, comandante delle formazioni GL del Piemontese.

Ho agito a fin di bene e per un’idea. Per questo sono sereno e dovrete esserlo anche voi.

***

Paola Garelli (Mirka), anni 28, pettinatrice, Brigata SAP Savona.

Mimma cara,

la tua mamma se ne va pensandoti e amandoti, mia creatura adorata, sii buona, studia ed ubbidisci sempre gli zii che t’allevano, amali come fossi io. Io sono tranquilla. Tu devi dire a tutti i nostri cari parenti, nonna e gli altri, che mi perdonino il dolore che do loro. Non devi piangere né vergognarti per me. Quando sarai grande capirai meglio.

***

Giono e Ugo Genre (Gino e Ugo), anni 20 e 18, fratelli, operai, Va Divisione Alpina GL Val Pellice.

Cari genitori,

ricevete questa nostra ultima lettera prima di morire, ma non abbattetevi tanto perché, cosa volete, è il nostro destino, e da questo non si scappa. Moriremo con la testa alta. Cara mamma, cerca di farti forza perché hai ancora due figli in terra da allevare e da istruire nella giusta via e abbiamo ancora un fratello che spero ritornerà e allora saprete che cosa dirgli di noi.

***

Enrico Giachino (Eric), anni 28, studente, Brigate Matteotti Piemonte.

Cari papà e mamma,

non ho la mente ferma stasera per scrivervi, ma il coraggio non mi manca e non deve, non deve mancare a voi. Sarò sempre presente fra voi e vi dovete figurare solo che io sia partito per un lungo viaggio dal quale un giorno ritornerò. […] Ho ancora un desiderio da esprimere: rimetti il mio pianoforte in camera mia e sopra mettici sempre il mio ritratto ed un fascio di rose.

***

Eusebio Giambone (Franco), anni 40, linotipista, militante comunista, 1° Comando Militare Regionale Piemontese.

Cara Gisella,

quando leggerai queste righe il tuo papà non sarà più. Il tuo papà che ti ha tanto amata malgrado i suoi bruschi modi e la sua grossa voce che in verità non ti ha mai spaventata. Il tuo papà è stato condannato a morte per le sue idee di Giustizia e di Eguaglianza. Oggi sei troppo piccola per comprendere perfettamente queste cose, ma quando sarai più grande sarai orgogliosa di tuo padre e lo amerai ancora di più, se lo puoi, perché so già che lo ami molto. […] Per me la vita è finita, per te incomincia, la vita vale di essere vissuta quando si ha un ideale, quando si vive onestamente, quando si ha l’ambizione di essere non solo utili a se stessi ma a tutta l’Umanità.

***

Alfonso Gindro (Mirk), anni 22, meccanico, GAP “Dante di Nanni”, Torino.

Mamma adorata,

sii fiera di tuo figlio che diede la vita per un giusto ideale e per una santa causa che sta combattendo e che presto splenderà alla luce di una grande vittoria. Non posso rimpiangere la mia esistenza così fulmineamente troncata per il volere di gente che non è sazia dei loro nefandi delitti. Penso a te, mamma adorata, penso al tuo straziante dolore, ma sii forte e coraggiosa avanti a tutto.

***

Romolo Iacopini, anni 45, operaio, militante comunista, organizzatore di una formazione nella zona romana.

Cara madre,

ho pensato spesso in questi giorni alla mia vita, a tutta la mia vita. Forse sbaglio, ma sono convinto che la mia Patria, la mia vera Patria non possa rimproverarmi nulla. La mia vera Patria, quella per cui ho combattuto nell’altra guerra, quella che ora mi ha spinto ad agire contro la Patria falsificata dai fascisti, mi sarà sempre benigna come al figlio prediletto. […] Sai quanto ho amato i compagni. Quelli pronti con me ogni momento alla difesa di altri sventurati, tutti sognavano di stare sullo stesso piano senza che l’uno sorpassasse l’altro. Una società così, sarebbe stata, bella, mamma!

***

Guglielmo Jervis (Willy), anni 42, ingegnere, commissario delle formazioni GL in Val Pellice.

[Parole scritte con la punta di uno spillo sulla copertina di una Bibbia ritrovata nei pressi del luogo della fucilazione]

Non piangetemi, non chiamatemi povero. Muoio per aver servito un’idea.

***

Stefano Manina (Sten), anni 26, macellaio, IXa Divisione Garibaldi Langhe.

Carissima mamma, Gioacchino, Letizia, Rosa, Luigi e Elmicia cari,

il mio destino era di fare una vita felice e io non lo volli e so affrontare qualunque cosa mi sia concessa. E come pure voi dovete sapere vincere questo dolore pensando che il destino era questo e doveva andare così. Siate forti e pensate che io sia distante a lavorare come se dovessi ancora tornare.

***

Irma Marchiani, anni 33, casalinga, staffetta sull’Appennino modenese, partecipa ai combattimenti di Montefiorino.

Carissimo Piero, mio adorato fratello,

ti chiedo una cosa sola: non pensarmi come una sorellina cattiva. Sono una creatura d’azione, ma il mio spirito ha bisogno di spaziare, ma sono tutti ideali alti e belli. Tu sai benissimo, caro fratello, certo sotto la mia espressione calma, quieta forse, si cela un’anima desiderosa di raggiungere qualcosa, l’immobilità non è fatta per me, se i lunghi anni trascorsi mi immobilizzarono il fisico, ma la volontà non si è mai assopita. Dio ha voluto che fossi più che mai pronta oggi.

***

Attilio Martinetto, anni 23, finanziere, Gruppo di Resistenza dell’Astigiano.

Amore mio diletto,

quante volte nei momenti felici ho pensato ad un momento simile! Ricordavo proprio stasera di aver letto L’ultimo giorno di un condannato di Victor Hugo […] Tante volte basandomi su esso ho pensato al momento di morire. Quanto ero sciocco! Solo ora lo comprendo. Sai Anna Maria cosa rimane all’ultimo di tutto? Solo quello che è santo e puro della vita. L’affetto dei genitori (in essi tua madre), l’affetto di quanti mi vollero bene e che ora avvalori sotto un’altra luce; la luce che ti proviene dall’affetto per Dio.

***

Giovanni Mecca Ferroglia, anni 18, elettricista, 80a Brigata Garibaldi Canavese.

Caro amico,

spero ti ricorderai quando eravamo a scuola insieme e quando eravamo in montagna. Ora ci siamo rivisti in infermeria, prigionieri tutti e due. Quando ho saputo del tuo cambio sono rimasto molto contento: così almeno tu sei salvo e potrai così vendicarmi. […] Muoio contento di aver servito la mia causa fino all’ultimo. Vuol dire che quello che non faccio più io, lo faranno gli altri.

***

Luigi Ernesto Monnet, anni 24, operaio, Va Divisione alpina GL Val Pellice.

Cara mia amata moglie,

mi hanno letto ieri la sentenza di morte ho riflesso a lungo e ho anche pregato e mi sono pienamente rassegnato al volere di Dio. Dio mi ha chiamato ad agire così e ho agito; adesso mi chiama alla morte e vado alla morte tranquillo come sono partito da casa.

***

Domenico Moriani (Pastissu), anni 18, impiegato, IIa Divisione “F. Cascione” Imperia.

Cara nonna,

non piangere, sono condannato a morte, tu non devi farci caso, fatti coraggio. Io vado a trovare mia madre che è tanto tempo che non vedo. Quello che ho potuto fare ho fatto.

***

Giuseppe Pelosi (Peppino), anni 24, studente, organizzatore delle prime formazioni nel Bresciano.

Mamma, papà, sorelline adorate,

non ho rimpianti nel lasciare questa mia vita perché coscientemente l’ho offerta per questa terra che immensamente ho amato, e anche ora offro questo mio ultimo istante per la pace nel mondo, e soprattutto per la mia diletta Patria, alla quale auguro figli più degni e un avvenire splendente.

***

Stefano Peluffo (Mario), anni 18, impiegato, militante comunista, Brigata SAP Savona.

Carissimi genitori e fratelli,

vi scrivo in questi ultimi istanti della mia vita muoio contento di aver fatto il mio dovere.

***

Giuseppe Perotti, anni 48, generale, CNL Piemonte.

Renza mia adorata,

Il destino ha voluto così e il destino è imperscrutabile. Bisogna accettarlo. Io mi considero morto in guerra, perché guerra è stata la nostra. Ed in guerra la morte è un rischio comune. Non discuto se chi me la darà ha colpito giusto o meno: si muore in tanti ogni giorno e i più innocentemente; io almeno ho combattuto.

***

Pietro Pinetti (Boris), anni 20, meccanico, militante comunista, vice comandante della 175a Brigata Garibaldi SAP Genova.

Carissima mamma,

ciò che ho fatto è dovuto al mio fermo carattere di seguire un’idea e per questo pago così la vita, come già pagarono in modo ancora più orrendo ed atroce migliaia di seguaci di Cristo la loro fede. Io ho creduto in questo sia giusto o sbagliato ed ho combattuto per questo sino alla fine, non negandolo a nessuno.

***

Umberto Ricci (Napoleone), anni 22, studente, militante comunista, 28a Brigata GAP “Mario Gordini” Ravenna.

Ai miei genitori ed amici,

un’altra cosa che mi sorprende è la mia forte costituzione fisica. Nonostante la mia malattia in corso ho resistito eroicamente. Ora mi pongono qui perché si rimargino e si sgonfiano tutte le mie ferite che ho per il corpo. Indi mi presenteranno al pubblico appeso ad un pezzo di corda. […] Vorrei pure che nel marmo del mio tombino fossero incluse queste parole:”Qui soltanto il corpo, non l’anima ma l’idea vive.”

***

Roberto Ricotti, anni 22, meccanico, commissario politico della 124a Brigata Garibaldi SAP Milano.

Parenti cari consolatevi, muoio per una grande idea di giustizia … Il Comunismo!!

***

Francesco Rossi (Folgore), anni 27, elettrotecnico, 46a Brigata “Baratta” Val di Susa.

Cara Linuccia mia, cara mamma, fratelli, sorelle e nipoti cari,

ti dissi sempre che è meglio morire per uno scopo che starsene invegeti. […] Ho sempre voluto la felicità degli altri perché la mia credevo non avesse importanza. Fatela voi la felicità di tutti i poveri e che non soffrano più.

***

Vito Salmi (Nino), anni 19, tornitore, 142a Brigata d’Assalto Garibaldi Parma.

Carissime sorelle e zii,

ho fatto di mia spontanea volontà, perciò non dovete piangere. Un grande bacione alla nonna e fate il possibile che non sappia mai niente. Per lutto portate un garofano rosso. Ancora pochi minuti poi tutto è finito. Viva la libertà.

***

Aldo Sbriz (Leo), anni 34, falegname, militante comunista, Divisione d’Assalto Garibaldi “Natisone” Gorizia.

Pina cara, figli miei, madre e tutti i miei cari,

e tu, Giuliana mia piccola, come sei? Io l’immagino il tuo lieto visino sorridente. Aspettavo la tua nascita con gioia grandissima, ma la mia grande scontentezza sta nel fatto che la fatalità non mi ha permesso ch’io ti vedessi solo con la mia fantasia. Non ho potuto darti nemmeno un bacino sulla tua fresca guancetta. Ora io ti saluto e ti bacio caramente. Un giorno mi conoscerai.

***

Renzo Scognamiglio (Gualtiero), anni 23, insegnante, VIa Divisione Alpina Canavesana GL.

Mammina mia cara,

a te sola chiedo perdono ma assicurati che il tuo figliolo muore innocente e da partigiano, Ho amato tanto questa Italia martoriata e divisa ed anche se apparentemente oggi pare di no, cado per il mio Paese.

***

Remo Sottili, anni 33, vice-brigadiere, Brigata Garibaldi 22bis Vallombrosa (Firenze)

Reverendo,

in seguito direte a mia moglie che cerchi di educare i due bimbi meglio che può e che ella si faccia coraggio, che io la veglierò dall’alto dei cieli. Le dirà pure che per quanto le sarà possibile, non cerchi di fare dei bimbi dei militari o militaristi, questo ripeto se le sarà possibile, poiché non intendo darle alcuna disposizione in merito e faccia lei che sa fare bene.

***

Giuseppe Sporchia, anni 36, operaio, Brigata Matteotti Bergamo.

Mia adorata Pierina,

quale terribile momento sia per me questo non te lo posso dire; non trovo espressione per dirti! Ti lascio senza niente, in balia di chissà quali asperità: quale ingiustizia si è abbattuta sopra la nostra sorte!

***

Alessandro Teagno, anni 23, perito agronomo, inviato dal PCI clandestino in Tunisia in missione politico-militare nel Nord-Italia.

Carissimo papà,

non mi serbare rancore. Ho avuto una fede diversa dalla tua, ecco tutto. E muoio tranquillo, sorridendo, con un ideale puro.

***

Attilio Tempa, anni 22, operaio, 76a Brigata Garibaldi Valle d’Aosta.

Miei cari genitori e fratello Nino,

queste sono forse le ultime mie righe, vi prego solo di farvi coraggio, perché questo è il destino; se devo morire io forse ne salverò molti altri.

***

Giuseppe Testa, anni 19, impiegato, Partito d’Azione Roma.

Caro professore,

io, come sai, sono sempre forte come sono state forti le mie idee. Spero che il mio sacrificio valga per coloro i quali hanno lottato per le stesse idee e che un giorno possa essere il vanto e la gloria della mia famiglia, del mio Paese e degli amici miei.

***

Walter Ulanowsky (Josef), anni 20, studente, 3a Brigata Garibaldi “Liguria”.

(Nota di diario)

Sono stato scelto, prescelto per morire. Sacrifico la mia vita per l’ideale più puro, più nobile: la libertà umana. […] Ho la faccia rossa di sangue, la saliva è rossa. Sono sconvolto internamente. Vedo la morte che mi invita a seguirla. […] Mi sembra d’impazzire. A volte il cervello si calma. Perché sono qui? Perché domattina mi fucileranno? Per la libertà!

***

Ferruccio Valobra, anni 46, perito industriale, militante repubblicano, comandante di formazione autonoma di Carmagnola (Torino).

Mie adorate Silvia e Mirella,

ed ora ritorno a voi mie dilette per rinnovarvi la preghiera di essere serene di fronte a tanta avversità. Spero che il mio sacrificio come quello dei miei compagni serva a darvi un migliore domani, in un’Italia più bella quale io e voi abbiamo sempre agognato nel più profondo del nostro animo.

***

Paolo Vasario (Diano), anni 33, medico, 105a Brigata Garibaldi Torino.

Diana cara,

la vita che doveva cominciare è terminata per me anzitempo. Ma durerà nel ricordo. Ti amo, Diana. Il tuo compagno se ne va. Se ne va dopo avere amato libertà, giustizia. […] Ma tu devi vivere. Devi vivere perché questo è il mio ultimo desiderio. Devi vivere e il mio ricordo deve essere un incitamento nella vita. Non bisogna che tu ne sfugga. Ti sarò comunque vicino, lo so e lo sento. […] Muoio in piedi. Sappilo e ricordami così. Ti amo tanto.

***

Fabrizio Vassalli (Franco Valenti), anni 35, commercialista, gruppo “ Vassalli”, Roma.

Carissimi papone e mammina,

perdonatemi il dolore che vi reco che è veramente una angoscia per me. Pensate che tanti sono morti per la Patria ed io sono uno di quelli. La mia coscienza è a posto: ho fatto tutto il mio dovere e ne sono fiero. Questo deve essere per voi vero conforto.

***

Erasmo Venusti, (Firpo), anni 22, bracciante, 12a Brigata Garibaldi Bardi (Parma).

Cara mamma,

in questo momento penso a tutto quello che tu mi dissi, mamma questa cosa tu non hai colpa ma tu non devi pensare che io ti odi, no questo era il mio pensiero di fare nascere una Italia libera. Sono orgoglioso di morire per la mia idea ora mi uccidono ma sono innocente.

***

Lorenzo Viale, anni 27, ingegnere, formazioni del Canavesano.

Carissimi,

di una cosa sono certo: potrete sempre camminare a testa alta perché non ho compiuto niente di disonorevole né di obbrobrioso. Ho semplicemente lottato per una causa che ho ritenuta santa: quelli che rimarranno si ricordino di me che ho combattuto per preparare la via ad una Italia libera e nuova.

***

Ignazio Vian (Azio), anni 27, insegnante, Formazioni Autonome “Mauri”, Cuneo.

(parole scritte col sangue sul muro della cella)

MEGLIO MORIRE CHE TRADIRE

***

Giovanni Battista Vighenzi (Sandro Biloni), anni 36, segretario comunale, CLN Rovato (Brescia).

Liana amatissima, mia gioia, mia vita,

vieni soltanto di tempo in tempo sulla mia tomba a portarvi uno di quei mazzettini di fiori campestri che tu sapevi così bene combinare. […] Muoio contento per essermi sacrificato per un’idea di libertà che ho sempre tanto auspicata.

Diego Lanza (1937-2018), grecista e accademico dei Lincei, è stato titolare della cattedra di Letteratura greca all’Università di Pavia a partire dal 1968. Studioso di rara sensibilità, nel corso della sua prolifica carriera ha curato edizioni con commento di Anassagora e Aristotele e ha contribuito a opere collettive come Lo spazio letterario della Grecia antica (Salerno Editrice, 1992-1996) e I Greci. Storia, cultura, arte, società (Einaudi, 1996-2002). È autore di opere e saggi di grande respiro storico-letterario. Nel 2013 esce Interrogare il passato. Lo studio dell’antico tra Ottocento e Novecento (Carocci), e nel 2017 Tempo senza tempo. La riflessione sul mito dal Settecento ad oggi (Carocci). Nel 2018 Bompiani ha pubblicato la nuova edizione delle Opere biologiche di Aristotele a cura di D. Lanza e M. Vegetti, con il titolo Aristotele, La vita. Testo greco a fronte. Nel 2019 vedono nuova luce La disciplina dell’emozione e Lo stolto. Di Socrate, Eulenspiegel, Pinocchio e altri trasgressori del senso comune (Petite Plaisance), nel 2020 Il tiranno e il suo pubblico (Petite Plaisance), nel 2022 Nous e thanatos. Scritti su Anassagora e sulla filosofia antica (Petite Plaisance) e, postumo, sua unica prova narrativa, esce Il gatto di piazza Wagner (L’Orma, 2019).

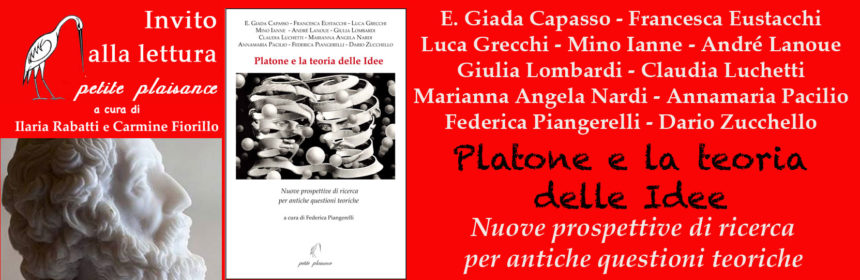

E. Giada Capasso, Francesca Eustacchi, Luca Grecchi, Mino Ianne, André Lanoue, Giulia Lombardi, Claudia Luchetti, Marianna Angela Nardi, Annamaria Pacilio, Federica Piangerelli, Dario Zucchello

Nuove prospettive di ricerca per antiche questioni teoriche

A cura di Federica Piangerelli

“Platone e le Idee: una storia molto complicata”: è questo il titolo del Seminario organizzato dalla cattedra di Storia della Filosofia Antica dell’Università di Macerata, che ha avuto luogo dal marzo al maggio del 2022, e nell’ambito del quale sono stati presentati molti degli interventi contenuti in questo volume. Lungi da ogni pretesa di completezza, infatti, i vari contributi di tale miscellanea, ciascuno dei quali muove da prospettive concettuali differenti, si interrogano e dibattono intorno ad alcune delle implicazioni teoriche più rilevanti sottese alla dottrina delle Idee formulata da Platone. Per comprendere appieno il senso ultimo di tale dibattito, tuttavia, è opportuno inquadrarlo nello sfondo storico-filosofico che gli è proprio. Nelle pagine che seguono, dunque, seppure necessariamente a grandi linee, sono tratteggiati i passaggi essenziali da cui trae origine tale straordinaria e rivoluzionaria “invenzione” platonica.

[…]

Il volume si apre con un insieme di interventi volti a rintracciare alcune possibili correnti di pensiero che rivestono un ruolo significativo per l’elaborazione della teoria delle Idee, che, tuttavia, nella sua forma più complessa e articolata è e resta una “scoperta” del solo Platone.

Nel suo Gli influssi orfici e pitagorici sulla teoria platonica delle Idee, in controtendenza rispetto a quanto sostenuto da una parte della critica, André Lanoue evidenzia il chiaro retroterra concettuale di carattere orfico-pitagorico entro cui si formano alcune questioni teoriche centrali della filosofia di Platone e in cui, con ogni probabilità, è maturata la stessa dottrina delle Idee. In tal senso, accanto alla teoria pitagorica dei numeri, lo studioso pone anche gli assunti fondamentali dell’Orfismo, i quali presentano un carattere religioso oltre che scientifico. Attraverso una attenta analisi degli Ossicini di Olbia, nonché delle laminette d’oro consacrate a Mnemosyne, Lanoue dimostra che il dualismo “sensibile-illusione /soprasensibile-verità”, l’anamnesi, ma anche l’escatologia, la metempsicosi e l’immortalità dell’anima, ovvero tesi largamente presenti nel pensiero platonico e strutturalmente legate alla sfera eidetica nella sua valenza onto-epistemica, costituiscono già il nucleo delle dottrine orfiche.

Seppure su tutt’altro terreno, si inserisce in questo solco argomentativo anche il saggio di Francesca Eustacchi, Il ruolo dei Sofisti nell’elaborazione della teoria delle Idee platonica, che evidenzia i molteplici contributi teorici offerti dal “rivoluzionario” movimento della Sofistica alla filosofica di Platone. Tra questi, per esempio, spicca la visione dinamica della realtà, intesa come una struttura ordinata di relazioni, che organizza un disordine pervasivo e irriducibile. Paradigmatica è la riflessione di Protagora: pur escludendo una verità assoluta di stampo eleatico, il sofista non approda ad un esisto relativistico, che comporta l’irriducibilità dei giudizi soggettivi, ma relativo-relazionale, tale per cui una data situazione oggettiva, a seconda della prospettiva da cui la si esamina, ammette diverse, ma non infinite, spiegazioni plausibili. Questa postura teorica richiede un “esercizio di pensiero” capace di procedere per progressive distinzioni e unificazioni, che troverà pieno compimento proprio nel metodo dialettico platonico. Tale attitudine relazionale presenta anche importanti risvolti sul piano gnoseologico, come è bene indicato dalla categoria protagorea di homo mensura, che poggia sul nesso conoscitivo tra l’essere umano e gli enti di realtà: nessuno dei due poli merita di essere assolutizzato, ma entrambi sono strutturali, perché il soggetto percepisce in quanto l’oggetto si manifesta. Tra i molteplici contributi della Sofistica, però, Eustacchi ne rintraccia uno che conduce direttamente alle Idee: quello di Socrate e della sua rigorosa tecnica dialogica. Accanto alla pars destruens dell’elenchos, infatti, questa si compone di una pars costruens sublimata nell’interrogativo ti esti, la cui risposta implica la “definizione essenziale” dell’ente indagato, ovvero il coglimento dell’eidos ad esso corrispondente. Per compiere tale “salto qualitativo”, tuttavia, occorre andare con Socrate oltre Socrate, come Platone, con straordinaria abilità argomentativa, indica ai suoi lettori in chiave protrettica.

Le implicazioni teoriche legate al nesso tra le Idee e i processi definitori sono oggetto di altri contributi, tra i quali La ricerca della definizione nel Menone di Dario Zucchello. Ponendosi in un ideale confronto con le tesi di Francesca Eustacchi, lo studioso sottolinea i limiti concettuali più che i contributi tematici del movimento sofistico per la riflessione platonica, che emergono con nettezza proprio nel dialogo da lui preso in esame. Alla domanda “che cos’è la virtù?”, Menone, brillante allievo di Gorgia, sofista celebre per i suoi discorsi pubblici sull’arete, crede di avere la risposta giusta, ma dal confronto con Socrate potrà solo uscire “sconfitto e intorpidito”. Il giovane, infatti, segue un criterio di tipo descrittivo-esemplificativo, perché adduce un elenco di prestazioni virtuose, differenti a seconda dei contesti e dei soggetti coinvolti. A questa dinamica argomentativa, tuttavia, Socrate replica con un significativo slittamento metodologico che passa dall’enumerazione empirica alla ricerca dell’unità concettuale. Per guadagnare la definizione di arete, infatti, occorre indicare quell’unico eidos, identico e stabile, in base al quale diverse prestazioni eccellenti, colte nella loro plurale eterogeneità, sono tutte parimenti virtuose. L’esito è l’Idea di “virtù”, che, per la sua struttura uni-molteplice, organizzata secondo la dialettica intero-parti, sussume in sé realtà differenti, se non opposte, ma che sono accomunate dal fatto di essere “virtù”.

Nel suo La definizione in Platone, Luca Grecchi muove da una specifica proposta ermeneutica: rendere ragione dello iato apparente tra un processo definitorio strutturalmente aperto e la necessità di cogliere l’essenza di ogni ente indagato. Contro ipotesi interpretative scetticheggianti, infatti, lo studioso ribadisce con vigore che per Platone la verità c’è e l’essere umano, pur nei suoi inaggirabili limiti costitutivi, può e deve raggiungerla. In questo senso, a dispetto dell’assenza di una rigorosa tematizzazione della “teoria della definizione”, ovvero della “teoria delle Idee”, Grecchi dimostra su base testuale che tale movenza inerisce la quasi totalità dei dialoghi. Di fronte ad ogni ente del reale, infatti, la postura filosofica si pone il problema di coglierne l’essenza, perché, in caso contrario, non sarebbe possibile alcun discorso compiuto e sensato, ovvero non si potrebbe conoscere la verità, che invece – ed è opportuno ribadirlo – costituisce il fine ultimo della ricerca platonica. Offrono un ottimo esempio di questa dinamica i libri centrali della Repubblica, sui quali lo studioso si sofferma con particolare attenzione: solo attraverso un lungo e faticoso esercizio dialettico, è possibile conoscere il principio primo anipotetico, ovvero la suprema Idea del Bene, raggiunta la quale, tuttavia, il processo intellettivo non si blocca, ma seguita in percorsi “circolari”, ascensivi e discensivi, per ottenerne conoscenza sempre più articolata e approfondita tanto a livello teorico quanto sul piano pratico.

Analogamente, Marianna Angela Nardi, nel suo contributo Il verosimile, le Idee, il dialogo di Platone. Alcune considerazioni, sviluppa il nesso tra le Idee e la definizione da una interessante prospettiva “lessicale”. Il saggio, infatti, si inscrive in una più ampia cornice interpretativa tesa a valorizzare un dato: in Platone la forma letteraria in cui è veicolato il contenuto filosofico si rivela dirimente per la comprensione del contenuto stesso, grazie all’invenzione di un particolarissimo modus scribendi, degno di gareggiare con e superare la tradizionale produzione poetica greca. Nello specifico, l’analisi della studiosa ruota attorno al valore teorico del paradeigma, che, pur nella variazione dei contesti drammaturgici, suggerisce il difficile intreccio tra la mutevole dimensione sensibile e la stabile sfera eidetica. Inquadrando la questione nel Sofista, nel Politico e nella Repubblica, Nardi mostra che, in un senso, avere un modello da imitare sfuma il rigido dualismo tra il fenomenico e l’intellegibile, in un altro, però, apre alla possibilità del falso e dell’inganno, laddove manca una conoscenza adeguata del paradigma. La ricerca della definizione, infatti, deve avere un rapporto con il sapere stabile, distante dallo pseudos e ben ravvisabile, per chi è filosofo, nelle realtà divine e ordinate, ovvero nelle Idee.

Le questioni teoriche incentrate sulle relazioni tra l’ambito fenomenico e il piano eidetico sono approfondite da altri autori come, per esempio, da Annamaria Pacilio che, in Per una teoria platonica del “terzo”. La mediazione delle Idee tra triton genos e metaxy in Resp. VI., indaga la funzione dell’“intermedio” nell’impianto speculativo platonico, intesa in una prospettiva onto-epistemica. Con la dovuta cautela ermeneutica, infatti, la studiosa avanza l’ipotesi che Platone sia un “pensatore del terzo”, in riferimento al compito connettivo assegnato al triton genos e al metaxy. Tra differenze e coincidenze, infatti, entrambi fanno sì che l’empirico e il noetico trovino concordanza secondo una polarità dinamica e non dualistica: in virtù dell’intervento della terzietà, il visibile diventa pensabile e il pensabile visibile. Secondo Pacilio, inoltre, il Bene, presentato nella Repubblica attraverso la metafora del Sole, assurge appieno a tale ruolo del “terzo”, perché si configura come un elemento intermedio e relazionale tra il soggetto che vede e l’oggetto che è visto. Espressione di quell’Agathon epekeina tes ousias, la luce solare non è né oggetto né soggetto della vista, ma la sua condizione di possibilità, che sola può innescare una dinamica di co-appartenenza di vedente e visto.

In questo stesso percorso tematico si inserisce l’intervento di Mino Ianne Lo sguardo deangolato nell’ascesa al Bello in sé in Symp. 210E-212C. Al centro del contributo vi è il discorso intorno ad eros della sacerdotessa Diotima di Mantinea, che introduce al fondamento della dottrina platonica delle Idee attraverso uno “sguardo deangolato”, che passa dal sensibile al soprasensibile e viceversa. In questa dinamica riveste un ruolo strutturale il Bello in sé che, oltre ad essere l’unica Idea visibile, è legata a doppio titolo con quella del Bene: la “potenza del Bene”, infatti, trova rifugio nella “natura del Bello”. Per quanto conduca ai vertici metafisici del pensiero platonico, la Bellezza trae origine nel mondo fenomenico, perché è solo la percezione del bello, suscitata dall’attrazione erotica per l’amato, a far sì che l’anima “rimetta le ali” e a dare avvio alla scala amoris. Tale processo di risalita, che è di carattere gnoseologico, ontologico e assiologico, non potrà mai condurre all’unità noetica del Bello in sé senza muovere dalle sue molteplici manifestazioni visibili, cioè senza passare dal gradino più basso ma primo, rappresentato proprio dall’amore fisico per un bel corpo. Per tramite di eros, dunque, che funge da autentico metaxy, il filosofo può guadagnare le Idee con un impegnativo sforzo dialettico che scaturisce, di necessità, dalla dimensione corporea dell’umano.

Il complesso intreccio tra le Idee e la dialettica, seppur variamente declinato, costituisce il fil rouge di un ulteriore gruppo di saggi, tra i quali Come sirene dentro un labirinto. Sulla presenza delle Idee nel Teeteto: i koina peri panton di Claudia Luchetti. A dispetto di letture aporetiche del dialogo, l’autrice mostra che nel Teeteto, il cui interrogativo di fondo è ti esti episteme, Platone tratteggia una possibile pista risolutiva attraverso cui guadagnarne una risposta e una definizione adeguata. A partire dall’assunto per cui nel pensiero platonico non si dà mai la conoscenza senza le Idee, anche nel dialogo in esame il disegno filosofico di fondo propende in questo senso, come la studiosa rintraccia opportunamente nelle riflessioni intorno ai koina peri panton, da lei esaminate con profondità analitica. Tuttavia, dato il contesto socratico del Teeteto, la dialettica delle Idee, colta nella strutturale relazione con l’episteme, può essere solo allusa in filigrana, demandando al lettore il compito di cogliere e interpretare i segnali disseminati da Platone nel testo, ma che saranno ripresi e approfonditi in altri dialoghi, in cui la cornice drammaturgica cambia di segno concettuale. Luchetti, infatti, evidenzia il chiaro nesso tra il Teeteto e il Sofista, sebbene solo in quest’ultimo scritto Platone si focalizzi sulla dialettica delle Idee con maggiore ampiezza teorica, come mi propongo di mostrare nel mio La dialettica delle Idee nel Sofista di Platone. Tra ontologia e metodo. Il contributo muove dalla tesi secondo cui in Platone la dialettica è una posizione filosofica che riconosce la costituiva complessità del reale, ovvero che la sfera dell’essere si struttura in un costante gioco di termini che si richiamano per il loro stesso distinguersi e contrapporsi. Di conseguenza, per comprendere tale poliedricità ontologica senza semplificarla, questa scienza adotta un metodo che è esso stesso dialettico, cioè distante dalle maglie strette della logica biunivoca, ma duttile e flessibile, capace di adattarsi alle infinite scanalature della realtà. Il testo, nello specifico, si concentra su un passo del Sofista, 253B-E, in cui trova spazio una delle teorizzazioni più compiute della dialettica dell’intero corpus platonicum. Qui, infatti, le Idee sono presentate come interi composti di parti, incastonati in una fitta e multiforme trama di nessi, attrattivi e repulsivi, che la scienza dialettica ha il compito di ricostruire e qualificare, rintracciando anche le cause di tali dinamiche di mescolanza e repulsione. In queste pagine del dialogo, inoltre, si sottolinea che, a fronte dei limiti dell’umano, il cui sguardo sul mondo è sempre parziale e situato, il dialettico dee perseverare nelle proprie ricerche, tenendo fermo il proprio scopo: rendere intellegibile l’articolata struttura dell’essere, per capire la realtà nella maniera più soddisfacente possibile.

In È del sapiente indagare intorno all’ordine delle cose secondo il quanto e il quale. Osservazioni a partire dal Filebo 16B-17E, Giulia Lombardi valorizza il contributo teorico della coppia di nozioni del “quanto” e del “quale”, intesi come strumenti necessari per rendere ragione dell’“identità dell’uno e dei molti”, ovvero di quella che per Platone rappresenta la caratteristica imperitura di ogni ragionamento, perché è la cifra distintiva della realtà nella sua interezza. La diade poion-posion, in particolare, permette un’indagine che non è una semplice osservazione, ma un attraversamento dell’uno dall’interno, per cogliere la molteplicità di parti che lo sostanziano e riconoscere la logica d’insieme che lo struttura. In questo, occupa un ruolo di primo piano l’arte dialettica, cioè quella via di cui Socrate si dichiara “innamorato da sempre”, ma di cui riconosce le insidie: è facile mostrarla, più difficile seguirla. La studiosa, infatti, si focalizza sulla dialektike techne, ovvero di quella tecnica che è alla base di tutte le scoperte e le invenzioni fatte dall’umanità: per quanto sia un “dono degli dèi”, non è da intendersi come un messaggio in forma oracolare che richiede all’uomo un solo sforzo di decifrazione. Al contrario, quest’arte investe l’intera umanità del triplice compito di “indagare, imparare e insegnare”, da svolgere attraverso un impegno collettivo che le generazioni presenti ereditano dalle passate e trasmettono alle future, perseguendo una ricerca svolta nella costante tensione asintotica alla verità assoluta.

Il volume si chiude con il contributo di Emanuela Giada Capasso, Idee di ogni realtà, o quasi. Esegesi neoplatoniche intorno alla dottrina platonica delle Idee, che esamina alcune questioni teoriche inerenti alla teoria delle Idee, inquadrandola nel vivace dibattito della tarda antichità. Più nello specifico, l’articolo muove dalla definizione delle Idee proposta da Senocrate, ovvero “modelli eterni di ciò che è conforme a natura”, che già il medioplatonico Alcino legge nell’ottica secondo cui non possono esistere Idee di oggetti artificiali, di cose contro natura o di individui particolari, né tantomeno di oggetti ‘volgari’. Posto che per alcune correnti esegetiche non possono esistere Idee di tutti gli enti, la studiosa si interroga intorno all’eventuale statuo dell’Idea del male e traccia una risposta polivoca. Da una parte, per esempio, i neoplatonici Proclo e Asclepio di Tralle sostengono che non esistono Idee degli oggetti artificiali, né dei mali in sé, né delle cose contro natura ma solo delle cose naturali: concludono, dunque, negando esplicitamente l’Idea del male. Questo, infatti, non sussiste in sé, ma possiede una esistenza subalterna al Bene. Dall’altra parte, invece, Simplicio, per quanto non avanzi una posizione del tutto esplicita, si fa portavoce di una tesi interessante, che Capasso esamina da vicino. Pur non ammettendo un male “naturale”, ma solo subalterno al Bene, egli sostiene che nel ciclo di generazioni e corruzioni del mondo sublunare, il corrompersi dei corpi rientra nell’armonia generale del tutto: ciò che ad uno sguardo limitato – come quello umano – può sembrare “male”, in una prospettiva globale risulta “bene”. Le cose che nascono e che muoiono, infatti, sono parti dell’universo sublunare e senza di esse il cosmo risulterebbe incompleto. Per questo il Demiurgo ha introdotto la materia, cioè il sostrato del cambiamento, e la privazione, ovvero la causa del cambiamento, come necessità che contribuiscono alla completezza dell’universo.