Marcel Proust (1871-1922) – Il libro essenziale esiste già in ciascuno di noi

«Il libro essenziale, il solo libro vero, un grande scrittore non deve, nel senso corrente, inventarlo, poiché esiste già in ciascuno di noi, ma tradurlo.

Il dovere e il compito di uno scrittore sono quelli di un traduttore».

Marcel Proust, Il tempo ritrovato, 1927 (postumo)

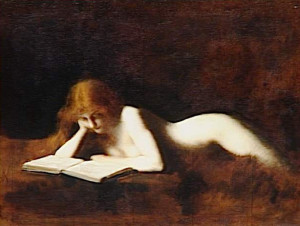

Frank Weston Benson (1962-1951) – The reader.

Albert Anker (1831-1910) – Rosa und Bertha Gugger, 1883

Nina Nikolaevna Berberova (1901-1993) – «Il giunco mormorante»: C’è una vita a tutti visibile, e ce n’è un’altra che appartiene solo a noi, di cui nessuno sa nulla

«Fin dai primi anni della mia giovinezza pensavo che ognuno di noi ha la propria no man’s land, in cui è totale padrone di se stesso. C’è una vita a tutti visibile, e ce n’è un’altra che appartiene solo a noi, di cui nessuno sa nulla. Ciò non significa affatto che, dal punto di vista dell’etica, una sia morale e l’altra immorale, o, dal punto di vista della polizia, l’una lecita e l’altra illecita. Semplicemente, l’uomo di tanto in tanto sfugge a qualsiasi controllo, vive nella libertà e nel mistero, da solo o in compagnia di qualcuno, anche soltanto un’ora al giorno, o una sera alla settimana, un giorno al mese; vive di questa sua vita libera e segreta da una sera (o da un giorno) all’altra, e queste ore hanno una loro continuità.

Queste ore possono aggiungere qualcosa alla vita visibile dell’uomo oppure avere un loro significato del tutto autonomo; possono essere felicità, necessità, abitudine, ma sono comunque sempre indispensabili per raddrizzare la «linea generale» dell’esistenza. Se un uomo non usufruisce di questo suo diritto o ne viene privato da circostanze esterne, un bel giorno scoprirà con stupore che nella vita non s’è mai incontrato con se stesso, e c’è qualcosa di malinconico in questo pensiero. Mi fanno pena le persone che sono sole unicamente nella stanza da bagno, e in nessun altro tempo e luogo.

L’Inquisizione oppure lo stato totalitario, sia detto per inciso, non possono assolutamente tollerare questa seconda vita che sfugge a qualunque tipo di controllo, e sanno quello che fanno quando organizzano la vita dell’uomo impedendogli ogni solitudine, eccetto quella della stanza da bagno. Nelle caserme e nelle prigioni, del resto, spesso non c’è neanche questa solitudine.

In questa no man’s land, dove l’uomo vive nella libertà e nel mistero, possono accadere strane cose, si possono incontrare altri esseri simili, si può leggere e capire un libro con particolare intensità, o ascoltare musica in modo anch’esso inconsueto, oppure nel silenzio e nella solitudine può nascere il pensiero che in seguito ti cambierà la vita, che porterà alla rovina o alla salvezza. Forse in questa no man’s land gli uomini piangono, o bevono, o ricordano cose che nessuno conosce, o osservano i propri piedi scalzi, o provano una nuova scriminatura sulla testa calva, oppure sfogliano una rivista illustrata con immagini di belle donne seminude e muscolosi lottatori – non lo so, e non lo voglio sapere. Da bambini e persino da giovani (come probabilmente anche da vecchi) non sempre avvertiamo il bisogno di quest’altra vita. Ma non bisogna credere che quest’altra vita, questa no man’s land, sia la festa e tutto il resto i giorni feriali. Non per questa via passa la distinzione: solo per quella del mistero assoluto e della libertà assoluta».

Nina Nikolaevna Berberova, Il giunco mormorante, Adelphi, 1988, pp. 36-38.

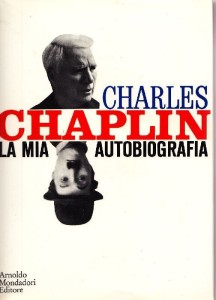

Charles Spencer Chaplin (1889-1977) – «La mia autobiografia», Mondadori

« Con un fischietto? Con una filosofia? Chaplin ha fatto quel che ha fatto lavorando con un fischietto; ma dentro il fischietto c’era anche una filosofia. Di ceppo ebraico, cittadino di Kennington Road, Londra, Chaplin nasce nel 1889 da un “magnifico” attore-amatore, sempre ubriaco e in bolletta, e da una geniale soubrettina per un mucchio di ragioni (non ultima la denutrizione) predisposta alla debolezza di nervi e alla follia. La prima volta che Charlie mette piede sul palcoscenico ha cinque anni. Canta e mima (Tutti quanti conoscono Jack Jones…). Così incomincia, tra un crampo (da fame) e una capriola, la storia di un ragazzo, poi uomo, poi grand’uomo, che tiene sempre sulla corda un ometto da tre soldi, piccolo-borghese fallito, a suo modo inappuntabile, che però ha scelto di vivere aiutando a vivere monelli, fioraie cieche, vagabondi, sfruttati, perdigiorno, aspiranti-suicidi, ecc. E’ Charlot: Don Chisciotte in sedicesimo, senza nessun Sancio Panza che lo tiri per le maniche e che, invece di trovarsi addosso la Spagna dei mulini a vento, si trova addosso l’America dei grattacieli, dei piedipiatti, dei magnati del petrolio e dello stagno. I suoi gusti? Non gli piace, per esempio, Shakespeare (eppure gli ha insegnato un mucchio di cose): gli preferisce forse Schopenhauer; tuttavia con uno sgambetto si ritrova a credere nella felicità, nella vitalità, nella gioia di vivere. Può mettersi a piangere davanti a u fiore e scrollare le spalle davanti a una catastrofe. Ama le donne, ma è felicissimo quando riesce a far scivolare un gelato nella scollatura di una matrona. Può tener prediche per ore (ed è un predicatore di razza), ma poi fa finire tutto in una risata. Eccetera. E’ Charlot? E’ Chaplin? Distinguere quel che c’è di Charlot in Chaplin e di Chaplin in Charlot è assurdo. L’America e il mondo, li conquistano tutti e due. Il comico cinematografico (ma con dentro lame e lame di tragico) lo inventano tutti e due. La sfida, ai benpensanti da un lato e al potere dall’altro, la lanciano tutti e due. Quando si tratta di presentarsi davanti alla commissione per le attività antiamericane in tempi di feroce maccartismo, sono ancora insieme (anche se l’America ufficiale non lo intuisce). Poi lascia gli Stati Uniti e si ritira in Svizzera. Da allora – salvo le notizie di Un re a New York – non ne sappiamo più nulla. È anche questo nulla che la sua Autobiografia viene a popolare di cose, fatti, notizie. Chaplin non è più “Sua Maestà il Bambino” (la definizione è di S.M.Ejzenstein); è venuto per lui il momento della riflessione e della confessione. L’ Autobiografia è, in fondo, l’opera che ci si aspettava da lui dopo Luci della ribalta. Tutt’altro che una filippica, tutt’altro che un quaderno di doléances, c’è dentro quel che aspettavamo di sapere da almeno vent’anni. Le sue idee anzitutto e il senso di tutto il suo lavoro, i suoi scontri e incontri, le sue donne (mogli e no, compresi i cosiddetti scandali), i suoi nemici, i suoi amici, le sue avventure in un’America divorata dalla propria crescita, i suoi affetti. E infine una ricchissima galleria di personaggi: uomini politici, comici del tempo eroico del cinema americano, registi, eccetera: dall’ormai leggendario Mack Sennett a Gandhi, da Einstein a Roosvelt, da Krusciov a Stravinskij… E sempre con quell’aria di lotta contro i guasti della morte nella vita che è la punta di diamante di tutto ciò che chiamiamo chapliniano».

(dalla nota editoriale presente ai risvolti di questa edizione)

Charles Spencer Chaplin, La mia autobiografia, traduzione di Vincenzo Mantovani, Mondadori, 1964.

Sergej Michajlovič Ėjzenštejn (1998-1948) – Ieri ho pensato molto a «Il Capitale». Alla sua struttura, che nascerà dal metodo del linguaggio cinematografico, all’immagine …

Ieri ho pensato molto a Il Capitale.

Alla sua struttura,

che nascerà dal metodo del linguaggio cinematografico,

all’immagine …

PROSPETTIVE

«[…] Quando ci imbattiamo nella definizione di un determinato concetto, facciamo male a trascurare il metodo ddl ‘analisi meramente linguistica della stessa denominazione. Le parole che pronunciamo, talvolta sono molto più “intelligenti” di noi. Ed è affatto irrazionale la nostra ostinazione nel non volerci orientare in quella definizione depurata e ridotta a formula, che è, in rapporto al concetto, la sua denominazione. Bisogna dunque analizzare questa formula dopo averla sbarazzata dal bagaglio estraneo del materiale associativo “corrente”, quasi sempre tolto a prestito, che deforma la sostanza della questione. Naturalmente prevalgono le associazioni che corrispondono alla classe dominante nell’epoca della formazione o del massimo impiego di un dato termine o di una data denominazione. Noi abbiamo ricevuto tutto il nostro patrimonio “razionale” verbale e terminologico dalle mani della borghesia, con la comprensione e la lettura borghese predominanti di questo patrimonio, e con la struttura e il contesto associativi che le accompagnano, corrispondenti all’ideologia e all’impostazione borghesi.

Eppure, qualsiasi denominazione, come qualsiasi fenomeno, dispone di una duplicità della propria “lettura”, io direi della “lettura ideologica”: statica e dinamica, sociale e individualistica. Eppure il carattere tradizionale dell’“accerchiamento” associativo, corrispondente alla precedente egemonia di classe, riesce soltanto a confonderci. E, anziché procedere a una “differenziazione di classe” intraverbale, noi scriviamo, intendiamo e impieghiamo la parola-concetto in un senso tradizionale che non corrisponde affatto a noi sul piano classista …

La nostra concezione tradizionale e la poca voglia di ascoltare attentamente le parole, la nostra ostinazione nel voler ignorare questo settore di studio, è fonte di molte afflizioni e causa di un inutile dispendio di energie da parte dei vari temperamenti polemici! Ad esempio, quante baionette si sono spuntate contro la questione della “forma e del contenuto” ! Soltanto perché l’atto dinamico, attivo ed efficace del “contenuto” (con-tenuto, quale “trattenere fra loro”) veniva sostituito dall’interpretazione amorfa, statica, passiva del contenuto in quanto tale […]. Quanto sangue d’inchiostro si è sparso a causa del veemente desiderio di intendere la forma soltanto come derivante dal greco formos: canestro di vimini, con tutte le “conclusioni di carattere organizzativo” che ne derivano!

Un canestro di vimini, nel quale, ondeggiando sui torrenti di inchiostro della polemica, galleggiava questo disgraziato “contenuto” in quanto tale. Eppure sarebbe bastato guardare il dizionario, e non quello greco, ma semplicemente quello delle “parole straniere” in cui risulta che “forma” in russo vuoi dire immagine. Ora, l’immagine si trova all’incrocio tra i concetti di obrez e obnaruzenie (taglio e palesamento). […] Due termini che caratterizzano brillantemente la forma da ambedue i punti di vista: da quello statico-individuale (an und fuer sich), quale “obrez” – separazione di un determinato fenomeno da altri concomitanti […] lo “obnaruzenie”, palesamento, distingue invece l’immagine anche dall’altro aspetto dello “obnaruzenie”, cioè dal punto di vista dello stabilire un nesso sociale tra un dato fenomeno e quanto lo circonda. Il “contenuto” – atto del trattenere – è un principio di organizzazione, diremmo noi, in termini più semplici. Il principio dell’organizzazione del pensiero rappresenta per l’appunto il “contenuto” effettivo dell’opera. Un principio, che si materializza in un complesso di stimoli socialfisiologici, mentre la forma rappresenta appunto un mezzo per rivelarlo […].

In che cosa consiste dunque l’errore nell’uso del termine “conoscenza”? Il suo nesso radicale con il Kna (posso) da qui l’inscindibilità, nella lingua tedesca, di konnen (potere) da kennen-erkennen (conoscere) degli antichi germani del nord, con il “biknegan” dell’antico sassone – prendo parte – viene eliminato interamente dal concetto unilateralmente contemplativo di “conoscenza” quale funzione astrattamente contemplativa, di “pura conoscenza delle idee”, cioè si tratta di un concetto profondamente borghese. Noi non riusciamo a compiere dentro di noi un riorientamento della percezione dell’atto della “conoscenza” quale atto di una risultante direttamente efficace […]. Il distacco del processo conoscitivo da quello produttivo non può aver posto per noi. […] Per noi colui che conosce è colui che partecipa. In questo ci atteniamo al termine “biblico”: “E Mosé conobbe la moglie sua Sara […]”, e questo non significa affatto che egli fece la sua conoscenza! Colui che conosce è colui che costruisce! La conoscenza della vita è indissolubilmente costruzione della vita, la sua ri-creazione […].

Non esiste arte senza conflitto. Arte quale processo […]. Dappertutto c’è lotta. Una creazione suscitata dallo scontro fra le contraddizioni, e la cui presa di possesso cresce d’intensità per l’inserimento di sempre nuove sfere della reazione sensoriale di colui che le percepisce. Per ora, all’apogeo, egli non è implicato per intero. Non quale unità, quale individuo, ma come collettivo, come pubblico […]. Il libro. La parola stampata. Gli occhi. Occhi-cervelli. Va male. Il libro. La parola. Gli occhi. Il camminare da un angolo all’altro. Va meglio … Chi non ha sgobbato, correndo da un angolo all’altro di un recinto chiuso tra quattro mura, con un libro in mano? Chi non ha battuto il tempo con il pugno cercando di ricordare … “il plusvalore è … ?”. Cioè chi non ha aiutato lo stimolo visivo inserendo un movimento nel tentativo di ricordare delle verità astratte?

L’autoritario-teologico “così è” va a farsi’ friggere. Il carattere assiomatico di ciò che si deve credere salta per aria! “All’inizio era il verbo …” o, forse, non “era”. Il teorema nelle sue contraddizioni, che esigono una prova, implica il conflitto dialettico. Implica l’essenza del fenomeno che si può afferrare in maniera dialetticamente risolutiva nelle sue contraddizioni […]. Con un massimo di intensità. Avendo mobilitato per questo scontro interiore fra punti di vista contrapposti gli elementi risolutivi della logica e del temperamento personali […]».

Sergej Michajlovič Ėjzenštejn, Teoria generale del montaggio, Marsilio Editori, 1985, ried. 2004.

Hans Heyerdahl (1857-1913) – At the Window Sun

Bertolt Brecht (1898-1956) – Gli amanti costruiscano il loro amore conferendogli alcunché di storico, come se contassero su una storiografia. L’attimo non vada perduto

«Io non parlo dei piaceri carnali, anche se in proposito ci sarebbe molto da dire, né dell’innamoramento, su cui c’è meno da dire. Con questi due fenomeni il mondo tirerebbe avanti, ma l’amore deve essere considerato separatamente […]. Esso modifica l’amante e l’amato, che sia in meglio o in peggio. Già dall’esterno gli amanti appaiono […] come produttori di un ordine elevato. Essi rivelano la passione e l’irrefrenabilità, sono molli senza esser deboli, sono sempre in cerca di atti cortesi che potrebbero compiere (nella forma compiuta dell’amore non soltanto verso l’amato). Essi costruiscono il loro amore conferendogli alcunché di storico, come se contassero su una storiografia. Per loro la differenza tra nessun errore e un solo errore – una differenza che il mondo può tranquillamente ignorare – è enorme. Se fanno del loro amore qualche cosa di straordinario, lo devono solo a se stessi, se falliscono possono tanto poco scusarsi con gli errori dell’amato quanto, ad esempio, i capi del popolo con gli errori del popolo.

Gli impegni che si assumono sono impegni verso se stessi; nessuno potrebbe giungere alla severità cui essi giungono di fronte alle trasgressioni degli impegni. È essenziale per l’amore […] che gli amanti prendano sul serio molte cose che altri trattano alla leggera, gli infimi contatti, le sfumature meno avvertibili. I migliori riescono a armonizzare pienamente il loro amore con altre attività produttive; allora la loro cortesia diventa universale, il loro spirito inventivo diventa utile a molti, ed essi favoriscono tutto ciò che è produttivo.

[…]

Me-ti disse a Lai-tu: “Ti ho visto accendere il fuoco. Se non ti conoscessi, mi sarei certo offeso. Avevi l’aria di qualcuno che è costretto ad accendere il fuoco, e siccome ero presente soltanto io, dovevo supporre di essere io quello sfruttatore”. Lei disse: “Volevo scaldare la stanza il più presto possibile”. Me-ti disse sorridendo: “Quel che volevi, io lo so. Ma tu lo sai? Tu volevi che io, il tuo ospite, me ne stessi a mio agio, al calduccio; si doveva fare alla svelta, perché si potesse cominciare a conversare; io dovevo amarti; il legno doveva cominciare a bruciare; l’acqua del tè doveva bollire. Ma di tutto questo riuscì appunto solo il fuoco. L‘attimo andò perduto. Si fece alla svelta, ma la conversazione dovette aspettare; l’acqua del tè bollì, ma il tè non fu pronto; ogni cosa fu fatta per l’altra, ma nessuna per se stessa. E quante cose si sarebbero potute esprimere nell’accendere il fuoco! Vi è dentro un antico costume, l’ospitalità è qualche cosa di bello. I gesti con cui la bella legna viene accesa possono essere belli e suscitare amore; l’attimo può essere sfruttato, e non ritorna. Un pittore che avesse voluto dipingerti mentre accendevi il fuoco al tuo maestro avrebbe avuto ben poco da dipingere. Non c’era gioia in questo modo di accendere il fuoco, era solo schiavitù”».

Bertolt Brecht, Me-Ti. Libro delle svolte, Einaudi, 1975, pp. 176-178.