Mario Mancini – Lanza è stato un grande grecista, ma in questo libro scavalca ogni barriera accademica avventurandosi nel folklore, nel mondo delle fiabe e nei magnifici territori della letteratura universale. Un filo rosso, sottile ma tenace, è sotteso a tutte le sue analisi: lo statuto del soggetto e i confini della ragione.

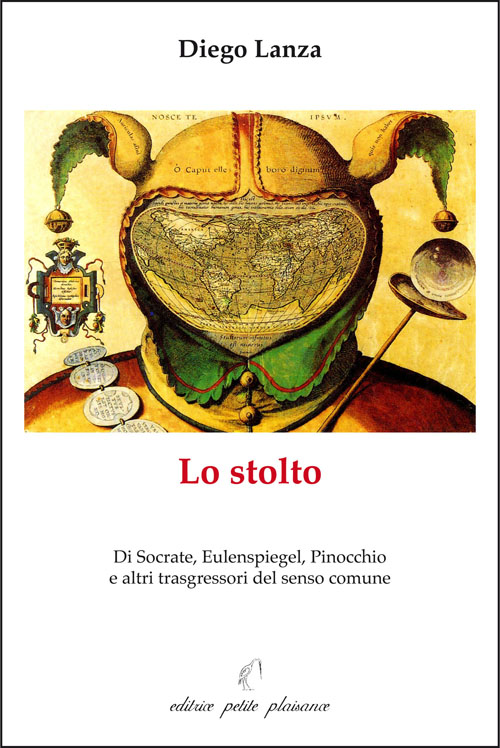

Lo stolto

Di Socrate, Eulenspiegel, Pinocchio e altri trasgressori del senso comune

Prefazione di Massimo Stella: La storia incantata. Diego Lanza narratore e antropologo dello ‘stolto’

Postfazione di Gherardo Ugolini: Del ridere e del conoscere: la stultitia secondo Diego Lanza

ISBN 978-88-7588-255-6, 2020, pp. 448, Euro 35

indice – presentazione – autore – sintesi

«In mezzo a quelle anatre, era un uomo, ma non si capiva cosa diavolo facesse, camminava, accoccolato, le mani dietro la schiena, alzando i piedi di piatto come un palmipede, col collo teso e dicendo: “Quà … quà … quà …”. Le anatre non gli badavano nemmeno, come se lo riconoscessero per uno di loro». Lo sciocco Gurdulù – siamo nel Cavaliere inesistente di Calvino – si comporta come se non avesse percezione di sé e si identifica immediatamente con quello che vede. Lo stolto, che guarda il mondo da una prospettiva particolare, eccentrica e sconclusionata per i suoi interlocutori, è riconoscibile anche per i tratti del viso, per nulla nobili, piuttosto tendenti alla bruttezza, e indizio di lentezza, di inerzia, di stupidità. O anche dall’abito, come il «Matto» dei Tarocchi, quale ce lo descrive Matteo Maria Boiardo: «“Lo quale è dipinto a cavallo de uno asino, senza briglia, vestito de rosso, con un capuccio giallo in capo, e cum due campanelle rotonde atacate a due orechie che nel capuccio sono, una per banda; et ha questo capuccio una verde coda, si com’ sono le rechie, che, da le spalle drieto incominciando se rivolta inverso el capo suo». Sono tutte tessere, tra le tante, che ci offre Diego Lanza in un affascinante saggio in cui ricostruisce lo spirito di questa ambigua e conturbante figura, comica ma anche demoniaca: Lo stolto, apparso nei «Saggi» Einaudi nel 1997 e ora molto opportunamente riproposto (Editrice Petite Plaisance, pp. 436, € 35).

Originale studioso di Aristotele, della tragedia, della commedia di Aristofane, Lanza è stato un grande grecista, ma in questo libro scavalca ogni barriera accademica avventurandosi nel folklore, nel mondo delle fiabe e nei magnifici territori della letteratura universale, della Weltliteratur. Il sottotitolo, Di Socrate, Eulenspiegel, Pinocchio e altri trasgressori del senso comune, evidenzia la vertiginosa ampiezza dell’indagine, che tiene conto dei possibili tratti comuni della figura dello stolto, ma che soprattutto si interroga ogni volta sulla strategia narrativa dei testi, sull’«esprit du récit». L’impresa è audace e possiamo paragonarla, oggi, soltanto alla fenomenologia del «marginale», del distruttore del senso comune e delle regole stabilite, che ci propone Dieter Thomä in Puer robustus. Eine Philosophie des Störenfrieds (Suhrkamp, 2018).

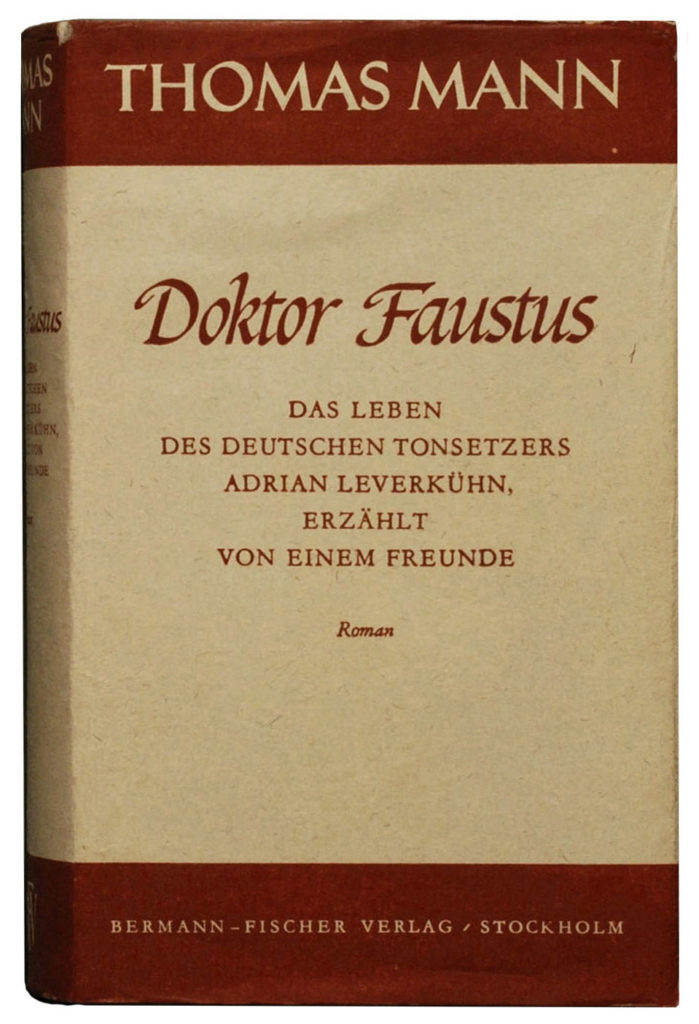

Lanza non segue un percorso diacronico ma ci presenta, in quello che lui stesso definisce un «vagabondaggio», una galleria di personaggi e un arco di questioni. Lo stolto, nell’Antico Testamento, può manifestarsi come un «veggente invasato», come un profeta attraverso cui ci giunge la parola divina, ma anche – è il caso di Esaù – come un insensato che con un gesto empio baratta il suo diritto di primogenitura con un piatto di lenticchie. Può muoversi, nello spazio della corte, come una marionetta, come uno specchio deformato e deformante del cortigiano, e della figura stessa del re. Può, come il principe Miškin nell’Idiota di Dostoevskij, rovesciare le viete convenzioni sociali con incondizionata sincerità, con meraviglioso e pericoloso candore, recuperando tutti i tratti che la tradizione popolare attribuisce all’«innocente» illuminato da Dio. Può essere un bizzarro storico della musica, come Wendell Kretzschmar nel Doktor Faustus di Thomas Mann, l’unica persona che il genio solitario di Adrian Leverkühn riconosce come maestro: «Le sue conferenze sono seguite solo da pochi appassionati; come i discorsi di Socrate, esse sembrano promettere soltanto oziose banalità, e giungono invece sempre a porre questioni fondamentali. Anche il suo eloquio si potrebbe dire socratico, la sua balbuzie sollecita infatti l’intervento di chi lo ascolta, che non di rado è indotto ad assisterlo, talvolta persino a completargli la frase, quando l’inciampo nervoso lo blocca proprio alla conclusione di un ragionamento». Può, come Till Eulenspiegel, essere ossessivamente affascinato dal significato letterale delle parole, tanto che la maggior parte delle sue avventure partono da, o arrivano a, un gioco verbale: all’ordine di ungere la carrozza, ubbidisce ungendo l’interno, anziché soltanto le ruote; quando il padrone lo manda sulla forca, conduce il carro sotto il patibolo da cui pendono gli impiccati; all’ingiunzione di sgombrare la casa, fa trovare tutta la mobilia per strada.

Nella galleria dei personaggi spiccano due grandi figure, diversamente mitiche e ugualmente care a Lanza, Pinocchio e Socrate. L’immortale burattino è ingenuo e sciocco perché crede ciecamente al Gatto e alla Volpe, perché è convinto che gli zecchini possano riprodursi come i semi e i frutti delle piante, ma tutto il suo agire – ed è questa la grandezza di Collodi – evoca il gioco del magico potere che dà vita alle cose e parola agli animali. Prima di venire inserito nella convenzionale quotidianità degli umani, Pinocchio incarna la precaria pienezza dell’infanzia: «Del bambino, come del semplice, dello sciocco, si contempla l’ingenuità, ma si invidia una riposta onnipotenzialità, si sospetta la magica facoltà di un tramite con una condizione altra, con un mondo diverso».

Socrate. A partire dal famoso paragone di Alcibiade nel Simposio – Socrate è come una statuetta di Sileno, essere grottesco, ferino, sfrenato, che però, una volta aperta, mostra al suo interno immagini divine – Lanza analizza acutamente il suo sottile equilibrio tra buffoneria e passione filosofica, le modalità di sapore aristofanesco con cui decostruisce e sbeffeggia i sofisti come «incantatori di serpenti, tarantole, ragni», l’evocazione di Diotima che, come in un’iniziazione misterica, pone la generazione del pensiero sotto i segni di Eros. Con una mossa forte, Lanza invita a trasporre l’ironia di Socrate, così ricca di filosofia e insieme di umori da commedia, al pensiero stesso di Platone, che troppi interpreti leggono come un sistema chiuso, relegandolo in uno spazio «cipigliosamente dottrinario».

Un luogo privilegiato per i movimenti dello stolto, come osserva Massimo Stella nella lucida Introduzione al volume, è il mondo della fiaba, così sospeso tra oralità e letterarietà, così ricco di insegnamenti e di rovesciamenti. Molti esempi ci arrivano dalle antiche fiabe russe di Afanas’ev – dove spesso lo sciocco, caduto nei guai per la propria credulità, riesce a uscirne con l’astuzia e persino a guadagnare – dai racconti di Bertoldo di Giulio Cesare Croce, dalle storie che vedono protagonista Giufà, dalla raccolta dei fratelli Grimm.

Colpisce lo splendido close reading che Lanza ci offre di una fiaba di questi ultimi, Storia di uno che andò in cerca della paura. Il protagonista è immune dalle paure della gente normale, attraversa, con una sciocca imperturbabilità, le situazioni più orride e terribili, colorate di tratti demoniaci. Messo a montare la guardia a sette impiccati in una notte fredda e ventosa, si preoccupa di disporli accanto al fuoco per riscaldarli, poi li invita a non avvicinarsi troppo alle fiamme e, davanti al loro silenzio, spazientito, li riattacca alle forche. Lanza collega questa sindrome, che è un solipsistico stato di mancanza, all’analisi che Aristotele fa della tragedia, dove la conoscenza della paura è un fatto fondamentale. Perché la paura «è un necessario atto di partecipazione alle credenze comuni e, in quanto tale, una garanzia di integrazione nella società in cui si vive, una garanzia di conquistata identità».

Un filo rosso, sottile ma tenace, è sotteso a tutte queste analisi: lo statuto del soggetto e i confini della ragione. Lanza ricorda che Bruno Snell, in La cultura greca e le origini del pensiero europeo, ha mostrato come la formula omerica «un dio gli gettò nell’animo …» non è soltanto un prezioso sintagma poetico, ma riflette una concezione dell’animo umano quale aperto all’intervento di presenze “esterne”, divine o demoniache, nell’ “interno” dell’uomo. Diversa è la concezione occidentale della persona come un mondo motivazionale e cognitivo armonico, e non è un caso che «la scoperta della precarietà dell’io nel mondo antico si vada attuando in un’epoca che già per proprio conto deve riconoscere la crisi di una troppo compatta soggettività individuale». Proprio per questo la razionalità ha avuto e ha costantemente bisogno della propria sospensione, «del conflitto con quel che poteva apparire volta a volta ingenuità, scherzo, gioco, follia».

Mario Mancini, Statuto del soggetto e confini della ragione, da Socrate ai Grimm. Una galleria di «trasgressori del senso comune»: L’Esaù biblico, il principe Miskin nell’Idiota, Till Eulenspiegel coi suoi giochi verbali, Pinocchio … , articolo comparso su «Alias», il manifesto, domenica 1 novembre 2020, p. 8.

Mario Mancini

Lettori e lettrici di romanzi

Uno dei tratti costitutivi della civiltà cortese, del mondo dei cavalieri e delle dame, è una forte coscienza di sé e dei propri valori, del proprio stile di vita. La nuova leisure class delle corti sviluppa un gusto naturale del fasto e della socialità, si compiace di creare e produrre forme belle, nell’ordine dei pensieri, dei sentimenti, dei comportamenti, nella scelta e nella produzione degli oggetti, vesti, gioielli, arazzi. La sua etica si fonda sulla generosità, sulla lealtà, sulla fedeltà, sulla discrezione, sul culto della dama, sul rifiuto di ogni bassezza e viltà (questo almeno nello specchio idealizzante in cui ama, compiaciuta, contemplarsi). Lo slancio del cuore è tutt’uno con il rituale, creando un linguaggio nuovo, fatto di eleganza, di sensibilità, di erotismo.

In questo stile di vita ha un ruolo determinante la “letteratura”, che entra come canzone, come racconto, come romanzo nella sfera pubblica e nella sfera privata di dame e cavalieri. Che media il rapporto con il passato, che fornisce le conoscenze, le motivazioni, gli scenari dei gesti e delle azioni.

[…] La cultura cortese ci consegna innumerevoli “scene di lettura”. Già nelle chansans de toile, arcaiche o arcaizzanti che siano, la giovane fanciulla innamorata, seduta alla finestra, «lit en un livre mais au cuer ne l’en tient (legge in un libro, ma il suo cuore è altrove)».

[…] Il libro, segno di distinzione e strumento di svago, assume anche una funzione, più o meno forte, di riferimento, di orientamento per i comportamenti: con i suoi personaggi e con le sue storie offre dei “modelli”. Nel prologo e nella chiusa dei romanzi cortesi compaiono spesso degli appelli al lettore perché entri nella strada dell’imitatio. […] Il libro, la letteratura, possono configurare addirittura, con funzione di guida, e in uno spazio immaginario sospeso tra il conscio e l’inconscio, una sorta di anticipazione di quanto verrà offerto nella vita. […] Nel famoso episodio di Paolo e Francesca, nel canto quinto dell’Inferno, Dante ha colto e fissato, in una icona indimenticabile, la forza del libro sulle emozioni e sui destini.

[…] L’ammirazione per dei personaggi letterari, immaginari, può trasformarsi nell’animo del lettore, se l’immedesimazione prevale sulla percezione del mondo che lo circonda, nella proiezione assoluta in un modello ideale. Egli diventa così prigioniero di un “desiderio mimetico”, se vogliamo seguire le riflessioni di René Girard, che ha indagato con grande acutezza teorica e con ben ragionati esempi – Paolo e Francesca, Don Chisciotte, Julien in Le Rouge et le Noir, il principe Miskin nell’Idiota di Dostoevskij, il personaggio-poeta della Recherche… – gli aspetti di fascino metafisico, di possessione e di illusione che possono acquisire degli eroi letterari, delle persone che vivono solo nei libri.

[…] L’illustrazione forse più impressionante – per l’intensità, per lo scavo psicologico e retorico, per il ritmo potentemente rallentato e onirico – della “chiusura” e della réverie in tutta la letteratura medievale, la dobbiamo a Boccaccio, nell’Elegia di madonna Fiammetta. […] Nell’animo di Fiammetta la passione si afferma come esclusiva, tanto più tenacemente quanto più la scelta adultera si presenta combattuta e rischiosa. Le convenienze morali e sociali – tutta la sua vicenda, in parallelo a quella dell’amante Panfilo, è lì a dimostrarlo – pesano più per lei che per l’uomo. […]

Nel quadro di queste riflessioni sull’atto della lettura, sul libro come mediatore, ci interessano in particolare le letture, i modelli di Fiammetta. Sì perché Fiammetta è una grande “lettrice di romanzi”. Per l’abbondante utilizzazione di temi e personaggi della classicità greco-romana, per il quasi completo travestimento classico della geografia e del costume trecentesco – non solo nella scrittura del narratore, ma anche negli atteggiamenti di Fiammetta e di Panfilo – Cesare Segre ha suggerito la felice formula di «firmamento di archetipi».

Mario Mancini, Lettori e lettrici di romanzi, in in AA. VV., Lo spazio letterario del medioevo. 2. Il medioevo volgare, vol. III: La recezione del testo, Salermo Editrice, Roma 2003, pp. 155-176.

Mario Mancini è un filologo, saggista e accademico italiano. Con i suoi scritti, ha dato un forte contributo allo studio ed alla diffusione di opere letterarie provenzali, come per la poesia dell’occitano Bernard de Ventadorn e per il romanzo cortese Roman de Flamenca (della cui edizione italiana è curatore). Ha studiato a Padova, Vienna e Heidelberg. Dal 1976 fino al pensionamento è stato professore ordinario di Filologia romanza nell’Università di Bologna. Ha coordinato il lavoro di équipe di un’ampia Letteratura francese medievale (Bologna, Il Mulino 1997). È nella direzione della rivista “Medioevo romanzo” e nel comitato scientifico di “Critica del testo”. Condirige la collana “Biblioteca Medievale” (Roma, Carocci), dove sono stati pubblicati più di cento volumi. Ha curato, tra l’altro, l’edizione delle Canzoni di Bernart de Ventadorn (Roma, Carocci, 2003) e Roman de Flamenca, proponendo un’edizione italiana con testo in provenzale a fronte. Ha pubblicato saggi, in una prospettiva stilistica e di storia delle idee, principalmente sull’epica, sui trovatori, sul Roman d’Alexandre, sul Roman de la Rose, sull’impatto della letteratura medievale nella modernità. Fondamentale nella sua formazione fu l’incontro con Erich Köhler, che definì l’impronta dello studio sociologico dell’amor cortese nella letteratura, di cui ha tradotto e curato Sociologia della fin’amor: saggi trobadorici (Padova, Liviana, 1987).

Un tuffo …

… tra alcuni dei libri di Mario Mancini …

Società feudale e ideologia nel «Charroi de Nîmes», Olschki, 1972

Metafora feudale. Per una storia dei trovatori, il Mulino, 1993

La gaia scienza dei trovatori

Canzoni/Bernart de Ventadorn, Carocci, 2003

Il “lai” di Narciso, Carocci, 2004

Il punto su I trovatori, Laterza, 2004

Lo spirito della Provenza. Da Guglielmo IX a Pound, Carocci, 2004

Flamenca, Carocci, 2006

Metafora medioevale. Il “libro degli amici” di Mario Mancini, Carocci, 2011

La letteratura francese medievale, 2014

Cahiers de Civilisation Médiévale