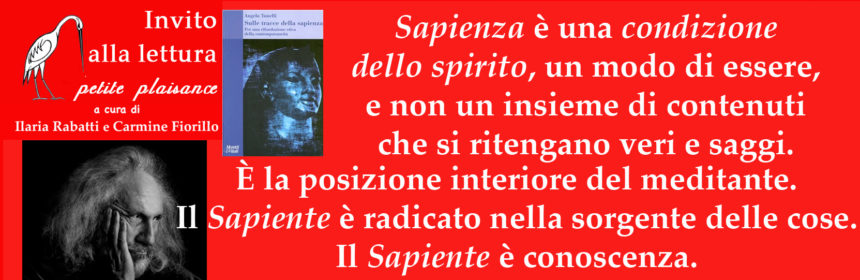

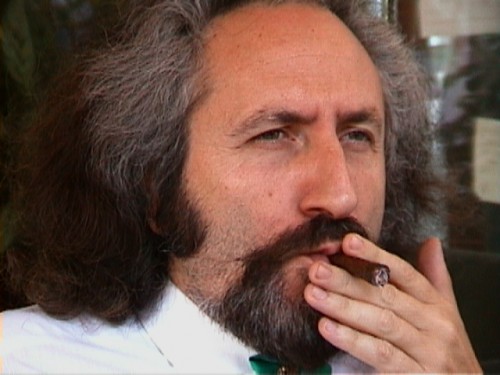

Angelo Tonelli – Sapienza è una condizione dello spirito, un modo di essere, e non un insieme di contenuti che si ritengano veri e saggi. È la posizione interiore del meditante. Il Sapiente è radicato nella sorgente delle cose. Il Sapiente è conoscenza.

«Sapienza è una condizione dello spirito, un modo di essere, e non un insieme di contenuti che si ritengano veri e saggi. È la posizione interiore del meditante e del contemplatore, che non si preoccupa di spiegare il mondo o le procedure del pensiero, ma è puro testimone, sic et simpliciter, specchio fluido in cui tutto appare e si dissolve, senza lasciare traccia sulla superficie. Il Sapiente è radicato nella sorgente delle cose […].

La Sapienza è un modo di essere, non di pensare. La filosofia è un modo di pensare, e fonda la sua capacità di distacco sulla procedura riflessiva del pensiero, non sulla contemplazione-meditazione. La filosofia è frutto dell’ego, la Sapienza del Sé. Il Sapiente è conoscenza, il filosofo si sforza di conoscere. La prestazione più eccellente della filosofia è nel suo farsi “esercizio spirituale”, secondo la bella formula applicata da Hadot alla filosofia antica […]» (pp. 21-22).

«Mirabilmente rappresenta il saggio morente Friedrich Hölderlin nel dramma La morte di Empedocle, quando il Sapiente si rivolge con queste parole ai cittadini che vorrebbero dissuaderlo dal morire:

O cara ingratitudine! Eppure io, a sufficienza,

vi diedi di che vivere. È destino vostro

di vivere fin tanto che avete fiato; non mio. Per tempo

deve congedarsi colui dalla cui bocca lo spirito

ha parlato. La natura divina si rivela

spesso in questo modo e così la stirpe umana

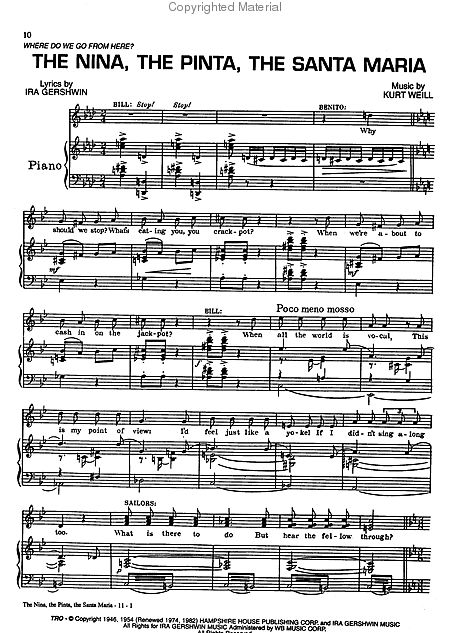

nelle sue ricerche può riconoscerla. Ma una volta

che il mortale, a cui di delizia ha colmato il cuore, l’abbia proclamata,

fate che infranga il vaso, affinché a usi diversi

non serva il divino e non si trasformi

in opera umana. Lasciate

che questi eletti muoiano, lasciate

che gli spiriti liberi, al tempo stabilito

e con amore, si sacrifichino agli dèi, prima

che si spengano in prepotenza, superbia e vergogna.

E questa è la mia sorre; ne sono cosciente

e da tempo, dai giorni della giovinezza, l’ho predetta

a me stesso. Rispettatela! Domani,

non trovandomi più, potrete dire:

“Non doveva invecchiare, né contare i giorni,

né essere schiavo di affanni e malattie.

Non visto si è congedato; mano umana

non l’ha sepolto, e nessun occhio sa

delle sue ceneri, perché niente altro

a lui si addice: innanzi a lui

nell’ora sacra della morte

gli dei sono apparsi senza velo …

Alla luce e alla terra egli era caro, e lo spirito,

lo spirito del mondo destava in lui il suo stesso spirito,

in cui esse vivevano, e al quale morendo fa ritorno.[1]

Così morì il Sapiente che nei Physiká indagò con sguardo di fisico l’Origine di tutte le cose, e con penetrazione di veggente, nei Katharmoi, disse le peripezie dell’anima umana, di vita in vita, di morte in morte. Mai, nella filosofia, la Vita e la Natura conobbero più intensa celebrazione che nella morte di Empedocle, né la conoscenza si saldò altrettanto strettamente all’azione».

Angelo Tonelli, Sulle tracce della sapienza, Moretti & Vitali, 2009.

[1] F. Hölderlin, Der Tod des Empedokles, trad. italiana di E. Pocar, Milano 1983, pp. 141-143.

Sulle tracce della sapienza. Per una rifondazione etica della contemporaneità,

Moretti & Vitali, Bergamo 2009.

Quarta di copertina

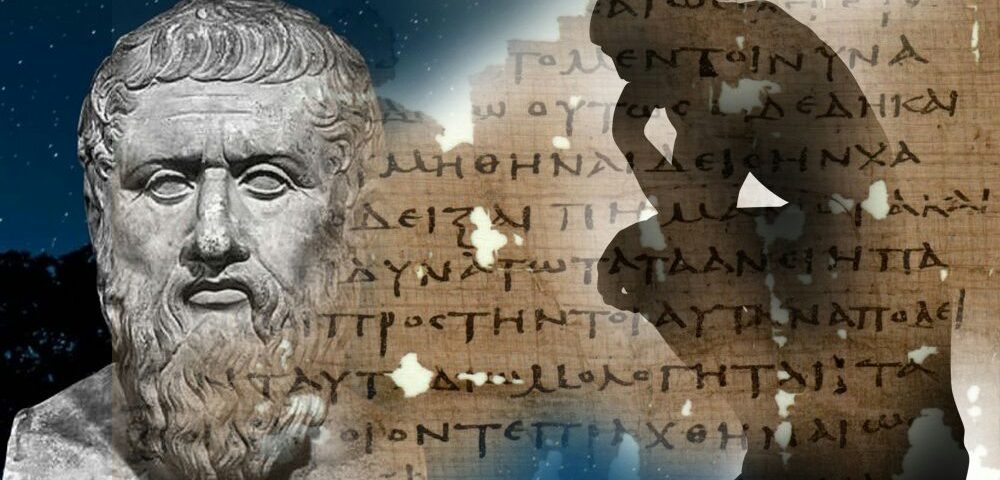

Frutto e sintesi di trenta anni di ricerche filologiche intorno alla Sapienza, il libro di Tonelli ne presenta campionature significative, dalla tradizione iniziatica eleusina allo sciamanesimo originario, dai grandi tragici ai Presocratici, a Platone, alla teurgia degli Oracoli Caldaici, alle visioni dell’alchimista Zosimo di Panopoli, fino a un’incursione nel Moderno, con la rilettura di The Waste Land e di Four Quartets di Eliot in chiave mistico-rituale, e della psicologia analitica junghiana in chiave alchemica e gnostica. Per quel che riguarda la Sapienza d’Oriente, l’attenzione si concentra sulla sua dimensione di pratica spirituale, perché il Buddhismo e l’Induismo hanno saputo concretare nell’unità corpo-mente la condizione sapienziale, affinando tecniche meditative adatte a lenire la sofferenza e favorire lo sviluppo delle qualità etiche positive. In chiusura, l’autore riannoda il filo che lega l’inizio della filosofia con il principio della sua fine, ovvero Platone con Kant, per quel che riguarda la possibilità dell’esercizio di una influenza dei pensatori sul potere, rintracciando la causa della loro inefficacia, pur nella nobiltà del gesto, proprio nell’essere filosofi, e non Sapienti, e dunque propagatori di un modo di pensare, e non di un modo di essere totale.

SOMMARIO

Premessa

PARTE PRIMA: LA SAPIENZA D’OCCIDENTE

I.

Che cos’è Sapienza?

Lo specchio fluido della conoscenza

Sapienza e filosofia

Ritornare alla Sapienza

La postazione sapienziale

Chi è Sapiente?

II.

La Sapienza greca tra Oriente e Occidente

Due fiumi, una sorgente

La veste di Brahma

Kant, Buddha, Eleusis

Ex Oriente lux?

Sciamani d’Oriente e d’Occidente

Eraclito e Chuang-tzu

Eleusis, Dioniso, e l’Oriente

III.

Essere Sapienza

I Sophoi

Tò soph6n

L’essere è intuire

Misticismo dei teurghi

La mente sacra e indicibile

Il Sapiente è Sapienza

Dell’Amore

Snaturamenti

IV.

Alle radici della Sapienza: Dioniso attraverso-oltre

L’equivoco su Dioniso

Dioniso a Eleusi

Katabasis, anabasis, epopteia

Legómena

Deiknymena, dramena

La visione suprema

Epopteia e immortalità

Il dio dell’ebbrezza e della contemplazione

Un dio che inebria

Il Simposio e l’Ultima Cena

V.

Parmenide, Eraclito, Empedocle: la parola come iniziazione

Parola sapienziale

Uno sciamano teoretico

Le tre vie di Parmenide

Il mondo è conoscenza?

La quarta via

Il libro sacro di Eraclito

Le tavolette orfeodionisiache di Olbia

Eraclito e i misteri

Il contesto ellenico

Performances sapienziali

L’armonia nascosta

Nondualismo

Il Fuoco cosmico

Psyché, Aión

Come conoscere?

Stati di coscienza

Il Risveglio

Amor mundi

Sapienza come azione

Interrogai me stesso

Sperare l’insperabile

I miracoli di Empedocle

Il superuomo malinconico

Il Signore della Morte

Sciamano e maestro di sciamanesimo

Poesia sapienziale, Sapienza poetica

Le radici del cosmo

L’Origine di tutte le cose

Sphdiros

Dal caos al k6smos

Il molteplice Uno

Transimmanenza

Psicocosmogonia empedoclea

Una civiltà dell’amore

La morte mistica

L’omaggio di Hölderlin

VI.

Ontologia sapienziale del tragico

Lo specchio e il théatron

Tragedia come Sapienza

Dietro le quinte dell’Essere

Il riscatto

La tragedia come iniziazione

Un rito collettivo di Sapienza

Tutto è pieno di dei

Vita che guarda la vita

Un rito profanato?

Drómena, káharsis

Eusébeia, sophrosyne

Eschilo e la vertigine della hybris

Orfeo tragico

La tragedia, Dioniso e il sacrificio

Il profanatore dei Misteri

Páthei md/hos e iniziazione

L’intuizione di Colli

Paideia eschilea

Katábasis, anábasis, e integrazione dell’Ombra

Sofocle iniziatico

La salutare disfatta dell’ego

Sapienza compassionevole

Accettazione deU’ assurdo strazio

Edipo eleusino?

Espansione deUa coscienza

illuminazione delle Ombre

Una medicina della pólis

L’equivoco su Euripide

Uomini e dèi

Tormentata fiducia in una teodicea

Anánke, e la malinconia

Dov’è la gioia?

Tutto vero e tutto falso

Trame iniziatiche: Oreste, Ippolito, Elena, Alcesti; Eracle, Baccanti

Baccanti e il trionfo della Sapienza dionisiaca

Medèn agan

Mania e misura

VII.

Ritorno a Orfeo

Poesia e rito

Poeti-sacerdoti

Poesia, musica, mistero

Gli dèi e il mondo

Orfeo

L’Orfeo di adesso

Anamorfosi, consacrazione

Musica di parole

Una disciplina contemplativa

La danza e il sacro

Soma-sema

Corporificare l’incorporeo, spiritualizzare il corporeo

La via orfica

Gli Inni orfici

Lo sguardo degli dei

VIII

La rivoluzione platonica

Il Grande Divisore

Tragitti paralleli dell’ascesi

La visione olimpica

Sapienza è immortalità

Lo sguardo dell’auriga

Una rivoluzione sapienziale nella politica

IX.

La Sapienza dei teurghi

La bellezza e il sacro

Gli Oracoli caldaici

Posseduti dagli dèi

Il rituale

Statue animate

Magie

Il Superuomo mistico e illuminato

Il fiore dell’intuire

X.

Postille al più sapienziale dei filosofi

PARTE SECONDA: SAPIENZA D’ORIENTE

I.

La divina arte del meditare

Al vertice dell’esperienza sapienziale

La vacuità

Granelli di sabbia sulle rive del Gange

Il Re che tutto crea

Samsara e Nirvana

L’attimo presente

Il vuoto è forma

Corpo di Sapienza

La domanda dell’Ombra

I limiti della meditazione e l’integrazione dell’Ombra

Il Cristianesimo e la scissione dall’Ombra

Repressione e rimozione

La “buona coscienza”

Etica dualistica e distruttività dell’Ombra rimossa

Risanare la scissione

Il problema del male e l’alchimia responsabile dell’Ombra

Perfezione e totalità: la nuova etica

Lasciar respirare l’Ombra

II.

Il canto della Sapienza d’Oriente

Poema di violenza e Sapienza

Libertà dall’attaccamento

Essere nel Sé

Brahman

Krishna

Epifania del divino

La spada della Sapienza divina

Sattva, rajas, tamas

Oltre la Natura

Assolvere il proprio compito

Il Figlio degli Dei

PARTE TERZA: NEL CUORE DEL MODERNO.

SAPIENZA DELL’INCONSCIO, POESIA COME INIZIAZIONE

I.

La Sapienza dell’inconscio

Jung e l’alchimia

La psicologia del profondo come disciplina iniziatica

Le Visioni di Zosimo

L’acqua divina

Autosacrificio divino

La pietra filosofale e il tempio infinito

L’uomo aureo

La fonte mercuriale

Oltre l’Anthropos

II.

Abraxas

Septem sermones ad mortuos di C. G. Jung

Verità è Menzogna

Il Pleroma

Vacua plenitudo

Totalità è ambiguità

Creatura e Pleroma

Horror vacui

La contraddizione redentrice

Tenere a bada il pensiero

Imago dei

III.

Eliot mistico, tra Oriente e Occidente

Un archetipo del Moderno?

I due Eliot

Datta dayadhvam damyata

Musica mistica

Eliot e Eraclito

Chrónos e Aión

Poemi iniziatici

Il Fuoco e la Rosa

EXPLICIT: PER UNA CIVILTÀ DELLA SAPIENZA

I.

Fallimento e trionfo di Platone

Kant, millequattrocento anni dopo

Opus contra naturam, iuxta naturam

Politica ancella dell’etica

II.

Postilla

Noi veniamo dopo

APPENDICE

Discorso ai politici sulla Sapienza

Un Minotauro creato dalla storia

Il politico illuminato

Il laboratorio umano

Sperare l’insperabile

Una lettera del Presidente della Repubblica

Bibliografia essenziale

In epoca moderna il filo-sophós, decadimento del sophós, decade ulteriormente a intellettuale, che non solo ha perduto come il primo ogni contatto con la sfera della sophia, ma anche è diventato incapace di pronunciare una visione del mondo dotata di una profonda radice sapienziale, e si è ridotto a ermeneuta del pensiero precedente o esegeta del costume contemporaneo, attraverso l’esercizio di una ratio ben diversa, per esempio, dal lógos unificante e intuitivo eracliteo.

La sfida che si pone è lavorare per una civiltà della consapevolezza, della pace, della solidarietà e dell’equilibrio ecologico

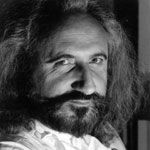

A. Tonelli

Passeggiando con i suoi libri …

Come in alto, Teatro Andromeda, opera di Lorenzo Reina. Santo Stefano Quisquinia, Sicilia. Foto di Christian Reina.

Zozimo di Panopoli, Coliseum, 1988.

Eraclito. Dell’Origine, traduzione e cura di A. Tonelli, Feltrinelli, 1993.

Oracoli caldaici, cura e traduzione di Angelo Tonelli, Rizzoli, 1995.

Oracoli caldaici, cura e traduzione di Angelo Tonelli, Rizzoli, 1995.

Thomas S. Eliot, La terra desolata. Quattro quartetti, Traduzione e cura di Angelo Tonelli, Feltrinelli, 1995.

Frammenti del perpetuo problema, Camparotto editore, 1998.

Altramarea. Poesia come cosa viva. Antologia di poesia contemporanea,

a cura di A. Tonelli, Camparotto editore, 1998.

Questo non è un libro di poesia nel senso vulgato del termine, perché i testi che compongono la raccolta sono giunti al curatore attraverso la comunicazione orale, diretta, formulata in un adeguato “témenos”, proprio come accadeva agli albori della poesia, nelle corti micenee di Omero, o nei giochi sacri di Pindaro, o nel tiaso di Saffo, o ancora, più vicino a noi nel tempo, nelle conversazioni dei poeti decadenti francesi, o dei futuristi. Questo non è un libro in senso stretto e tipico, ma – per usare un termine con cui Giorgio Colli rendeva “Erlebnis” – l’eco di “vissutezze” poetiche reiterate nel corso degli anni – e destinate a reiterarsi ancora, a ogni solstizio d’estate, con “Argonauti” nel Golfo degli Dei, e nell’agosto rovente, con “Altramarea” – che a quella “vissutezza” intende alludere, perché è in essa che la poesia si è fatta vita e sguardo sulla vita, ha acceso entusiasmi e presagito orrori planetari, creato incanto e graffiato con stridori metallici, nella circolazione vivente della parola incarnata dal suo autore, a rispecchiarsi nell’anima di un uditorio vivo. […].

María Zambrano, Seneca,

Traduzione di Angelo Tonelli,

Bruno Mondadori, 1998.

Properzio, Il libro di Cinzia. Elegie. Testo latino a fronte. Vol. 1,

trad di A. Tonelli, Marsilio, 1999.

“Cinzia fu l’inizio, Cinzia sarà la fine”: con questo impegno di fedeltà il ventiduenne Properzio fissava in una formula emblematica l’essenza dell’amore elegiaco, assoluto e totalizzante. Con l’autorità e il fascino della donna bella, colta e raffinata, Cinzia segna il primo libro delle elegie properziane, il libro che rappresenta in modo esemplare la complessità di sentimenti del poeta innamorato: gelosie, tradimenti, riconciliazioni, momenti di tenerezza e di dedizione, di freddezza e di rifiuto. La sincerità della passione si unisce alla finzione letteraria, spesso filtrata attraverso la rievocazione del mito. Scelta di vita e scelta di poesia tendono a identificarsi creando un codice letterario, quello del genere elegiaco, che nella sua perfezione formale e nella sua breve vitalità rimase modello insuperato di poesia d’amore e specchio della vita mondana della società augustea.

Eschilo, Le tragedie, a cura di Angelo Tonelli, Marsilio, 2000.

Miti eterni, storie immortali che sfidano ogni epoca con la loro poesia e con il loro mistero, legami inestricabili con un passato che in modo immutato ancora ci seduce e ci angoscia con i suoi enigmi. Una voce poetica, tesa e vibrante, ci canta il lutto del re di Persia sconfitto dai greci, la disperazione del Prometeo crocifisso per amore, la tragedia dei figli di Edipo che si uccidono in un estremo duello alla settima porta di Tebe, il delirio di Cassandra e la furia di Clitennestra uxoricida, la vendetta, la follia e l’assoluzione di Oreste per l’assassinio della madre.

Sofocle, Le tragedieLe tragedie, a cura di Angelo Tonelli, Marsilio, 2004.

Celebrato per la purezza dello stile e per la perfezione della struttura drammaturgica, Sofocle è il più limpido ma anche il più complesso ed enigmatico dei tre grandi tragici greci. Ateniese, innamorato della sua città, ne esaltò la bellezza, ne difese le istituzioni, ma intravide anche i pericoli del passaggio epocale dall’individualismo conservatore delle famiglie aristocratiche all’egualitarismo democratico dello stato di diritto. Cantore della polis, ma anche di eroi perdenti e sfortunati, di donne assetate di giustizia e di vendetta, Sofocle è soprattutto il creatore del personaggio di Edipo re di Tebe, metafora esemplare delle alterne vicende della vita e della cieca crudeltà del caso.

Zozimo di Panopoli, Visioni e risvegli, a cura di Angelo Tonelli, Rizzoli, 2004.

Personaggi misteriosi, mostri crudeli, sacrifici rituali e “riti terribili” popolano questo testo complesso e affascinante che con la violenza delle sue visioni ha sedotto lo stesso Jung, a cui si deve il merito di averlo sottratto a un oblio millenario. Scritto agli inizi del IV secolo, Visioni e risvegli raccoglie quattro brevi trattati di alchimia, il più famoso dei quali, Sulla virtù, descrive con toni onirici e fantasiosi i diversi gradi di un rito di iniziazione. Dell’antica storia di questi testi, ricchi di aneliti mistici ed echi religiosi, parla nell’introduzione Angelo Tonelli, che analizza anche i legami tra l’alchimia greca e la psicologia dell’inconscio di Jung.

Euripide, Le tragedie, a cura di Angelo Tonelli, Marsilio 2007.

Con la traduzione integrale delle tragedie di Euripide si conclude un progetto di grande rilievo editoriale iniziato da Angelo Tonelli nel 2000 con la versione completa di Eschilo, cui è seguita nel 2004 quella di Sofocle. Per la prima volta e non solo in Italia, si possono leggere tutte le tragedie greche nella traduzione di uno studioso che è un profondo conoscitore del greco antico, esperto di drammaturgia antica e moderna, poeta egli stesso e creatore di eventi.

Canti di Apocalisse e d’estasi, Camparotto Editore, 2008.

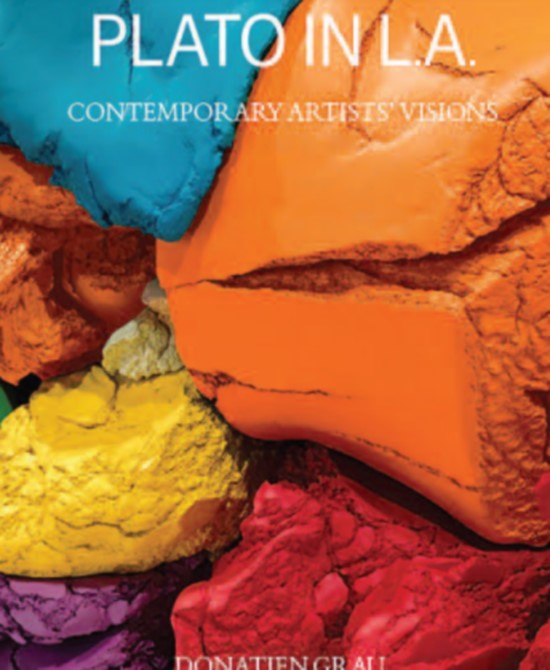

Sulle tracce della sapienza. Per una rifondazione etica della contemporaneità,

Moretti & Vitali, Bergamo 2009.

Frutto e sintesi di trenta anni di ricerche filologiche intorno alla Sapienza, il libro di Tonelli ne presenta campionature significative, dalla tradizione iniziatica eleusina allo sciamanesimo originario, dai grandi tragici ai Presocratici, a Platone, alla teurgia degli Oracoli Caldaici, alle visioni dell’alchimista Zosimo di Panopoli, fino a un’incursione nel Moderno, con la rilettura di The Waste Land e di Four Quartets di Eliot in chiave mistico-rituale, e della psicologia analitica junghiana in chiave alchemica e gnostica. Per quel che riguarda la Sapienza d’Oriente, l’attenzione si concentra sulla sua dimensione di pratica spirituale, perché il Buddhismo e l’Induismo hanno saputo concretare nell’unità corpo-mente la condizione sapienziale, affinando tecniche meditative adatte a lenire la sofferenza e favorire lo sviluppo delle qualità etiche positive. In chiusura, l’autore riannoda il filo che lega l’inizio della filosofia con il principio della sua fine, ovvero Platone con Kant, per quel che riguarda la possibilità dell’esercizio di una influenza dei pensatori sul potere, rintracciando la causa della loro inefficacia, pur nella nobiltà del gesto, proprio nell’essere filosofi, e non Sapienti, e dunque propagatori di un modo di pensare, e non di un modo di essere totale.

Le parole dei Sapienti. Senofane, Parmenide, Zenone, Melisso. Testo originale a fronte.

Traduzione e cura di Angelo Tonelli, Feltrinelli, 2010.

Sapienza è una condizione dello spirito, un modo di essere, e non un insieme di contenuti che si ritengano veri e saggi. Il Sapiente è radicato nella sorgente delle cose, e dell’esperienza sapienziale possono farsi testimonianza scritta o orale parole, come quelle di Eraclito, Parmenide, Empedocle in Occidente, e delle Upanishad o dello ChuangTzu in Oriente, che vibrano della risonanza mistica da cui sorgono. A differenza della filosofia, la Sapienza è un modo di essere, non di pensare, ed è frutto del sé, mentre la filosofia lo è dell’ego. I Sapienti greci non erano uomini di scrivania, come forse amerebbero dipingerli a propria immagine e somiglianza gli esangui ermeneuti contemporanei, bensì individui che intraprendevano una via di continua ricerca di se stessi, all’insegna del motto delfico gnõthi sautón, e da questa pratica di ricerca spirituale venivano trasformati fin nelle intime midolla, come i Sapienti d’Oriente. Nel versante orientale, la Sapienza è un immenso commentario intorno alle folgorazioni mistiche e alle formulazioni religiose dei Veda, che trovano sistemazione nelle Upanishad. Diversa è la Sapienza greca, in cui fioriscono personalità spiccate, con maggiore differenziazione di linguaggio e di pensiero. Ma i temi di fondo sono gli stessi, e con ogni evidenza la Madre della Sapienza d’Oriente e d’Occidente è una sola e la medesima, benché da essa germoglino frutti ben diversi.

Sperare l’insperabile. Per una democrazia sapienziale,

Armando, 2010.

Le tendenze negative di base – ignoranza, avidità, violenza e il dio denaro – hanno esercitato ed esercitano una pressione preponderante sulla psiche dell’umanità nel suo complesso, e hanno condotto a una situazione di discrimine: o si riesce a creare una nuova direzione, illuminata, della civitas globale, in grado di agire in controtendenza rispetto alla crisi ecoantropologica in atto, oppure si andrà a una vera e propria catastrofe della civiltà. E poiché la devastazione dell.habitat e gli ordigni di guerra nascono nella testa degli uomini, è lì che occorre disinnescarli.

Poemi dal Golfo degli Dèi, Ediz. italiana e inglese, Agorà & Co., Sarzana, 2011.

Sapienza ritrovata, Arcipelago Edizioni, 2011.

Tutte le tragedie greche. Testo greco a fronte, Bompiani, Milano 2011.

Frutto di oltre dieci anni di lavoro, questa edizione di tutta la tragedia greca con testo a fronte, la prima a essere realizzata interamente da un unico curatore, insieme poeta e filologo, consente di cogliere con sguardo unificante la fulgida stagione della tragedia ellenica che vide fiorire il genio creativo di Eschilo, Sofocle ed Euripide. Viene così restituita al lettore moderno, in tutta la sua feconda inattualità, una delle culminazioni dell’arte sapienziale e iniziatica del nostro Occidente, capace di riverberare la spiritualità orfeodionisiaca eleusina nella sua dimensione essoterica: in maniera esplicita, attraverso tragedie vistosamente iniziatiche come Baccanti, Oresteo, Alcesti, Edipo re ed Edipo a Colono; e in maniera indiretta, grazie alla forma apollodionisiaca dell’opera drammatica nella sua espressione scritta. Forma che a sua volta rinvia alla struttura stessa del théatron, che è luogo sapienziale in cui si contempla (theàomai) il gioco delle passioni con empatia e distacco. Con il greco a fronte i capolavori dei tragediografi a noi pervenuti brillano nella lingua in cui furono composti, e consentono di restituire con sufficiente approssimazione la phoné originaria in cui furono pronunciati: nel rito consacrato a Dioniso, alla luce del sole ellenico, sotto lo sguardo della collettività riunita nel nome del dio dell’ebbrezza e della contemplazione.

Ritografie. Opere figurative 1995-2012. Ediz. illustrata, Agorà & Co, 2012.

Seminare il possibile. Democrazia e rivoluzione spirituale, Alboversorio, 2015.

Questo pamphlet ha un intento: seminare slancio e speranza nel futuro mentre tutto sembra congiurare contro una possibilità di rinascita collettiva. Urge che si aboliscano i partiti, come già suggeriva Simone Weil, e si catalizzino energie nuove. Questo movimento, che è già in atto e trova già espressione in eventi dedicati alla relazione tra spiritualità, etica e politica, ha il compito fondamentale di preparare la democrazia del futuro, che sorgerà sulle rovine del sistema politico nazionale e internazionale fondato sul dominio del dio denaro.

Eleusis e Orfismo. I misteri e la tradizione iniziatica greca.

Testo greco a fronte, a cura di Angelo Tonelli, Feltrinelli, Milano 2015.

A Eleusi, il centro iniziatico maggiore di tutta la grecità, nel mese di Boedromione (il nostro settembre-ottobre) affluivano tutti coloro che avessero i requisiti necessari per ricevere l’iniziazione, ovvero avere “mani pure”, non macchiate da delitto, e parlare la lingua greca. Sicuramente furono iniziati ai livelli più alti Sofocle, Eschilo, Pindaro, Platone. La suprema iniziazione, a cui si poteva accedere dopo avere fatto trascorrere un lungo periodo dalla partecipazione al rituale collettivo dei Grandi Misteri, dischiudeva all’esperienza diretta dell'”unità di tutte le cose” e della morte-rinascita, simboleggiata dalla spiga, che il mistero condivideva con Dioniso, il dio che muore e rinasce, come l’Osiride degli Egiziani. L’Orfismo introduce nella grecità una via ascetica e purificatoria, fondata sulla credenza nella reincarnazione, e nella necessità di un tragitto di progressiva liberazione dalla prigione della materia per ricongiungersi con la propria essenza divina. Le testimonianze consentono di ricostruirne le complesse e suggestive cosmoteogonie, e i miti fondamentali, tra cui la discesa agli Inferi di Orfeo alla ricerca della sposa Euridice e lo specchio di Dioniso, che rivela il mondo visibile come lampeggiamento transimmanente dello sguardo del dio su uno specchio.

[Giuliano il Teurgo], Oracoli caldaici, a cura di Angelo Tonelli, Bompiani, 2016.

Composti verso la fine del II secolo dopo Cristo, gli “Oracoli Caldaici” sono attribuiti a Giuliano il Teurgo, figlio dell’altro Giuliano che, secondo Suidas, compose un’opera sui demoni. Poeta e sciamano dei misteri teurgici, in cui la figura del mßntis-doche·s (il nostro medium) coincide con quella del profétes, Giuliano comunica in frammenti oscuri e insieme luminosi, come si addice all’oracolo, un’esperienza visionaria individuale fiorita nell’ambito di un Erlebnis mistico e sapienziale collettivo. Gli “Oracoli caldaici”, che Proclo paragonava per importanza al “Timeo” di Platone, sono una raccolta di frammenti in cui un medium in trance parla con la voce del nume, e ne comunica la Sapienza che conduce gli umani oltre il velo delle apparenze, fino all’intuizione dell’Assoluto e al congiungimento con esso. Unica testimonianza diretta di una tradizione esoterica che associava metafisica e magia in un accordo inscindibile, gli oracoli consentono di guardare dietro le quinte di una esperienza mistica e iniziatica di grande densità immaginale, che viene comunicata in un linguaggio densamente poetico. E’ un viaggio verso l’Assoluto che sta alla radice di tutte le cose, o meglio ancora verso il Divino indicibile che si manifesta attraverso ipostasi e numi, che prendono nome di Padre, Ecate, No³s, e la cui quintessenza brilla nell’animo dei teurghi.

Guardare negli occhi la Gorgone. Piccolo vademecum per attraversare le paure,

Agorà & Co., Sarzana, 2016.

L’esperienza della paura è costitutiva della condizione umana, e nessuno ne è mai stato esente: non Cristo, che sulla croce grida il suo “Eli Eli lema sabachthani?”: “Padre Padre, perché mi hai abbandonato?”; non Buddha Sakhyamuni, che prima di imboccare la via dell’ascesi si imbatte, sgomento, nelle figure della vecchiaia, della malattia, della morte. Nessuno ha calcato il suolo di questo pianeta senza avere provato, in misura maggiore o minore, la vampa dell’ansia o l’angoscia dell’incubo notturno, il morso del panico, l’irrequieto aggirarsi del pensiero nelle lande livide del timore di ammalarsi o di morire, o del lutto per il trapasso di una persona preziosa, o per la fine di un grande amore. Qui si indicano alcune vie, tra cui la psicoanalisi junghiana, lo psicodramma, la danzaterapia, la meditazione e altre pratiche spirituali tratte da varie tradizioni, per attraversare indenni questa selva oscura, e trarne stimolo alla crescita spirituale.

Sulla morte. Considerazioni sul possibile oltre, La Parola, 2017.

Questo libro è il frutto di molti anni di riflessioni sulla morte e il possibile Oltre, con un approccio non accademico, ma neanche privo di riferimenti alla letteratura scientifica sul tema, nella convinzione che il momento più impegnativo, insieme con la nascita, della nostra permanenza sul pianeta terra, sia evento solenne e culmine di conoscenza, a cui è bene giungere il più possibile consapevoli e preparati. Vi si troveranno riferimenti allo sguardo sapienziale greco (il Fedone di Platone, Le lamine d’oro orfiche) e orientale (Il libro tibetano dei morti) sul grande passo, ma anche alla letteratura relativa alle esperienze di quasi morte (NDE), tra cui quella di C.G. Jung (e anche quella di Er, raccontata ne La Repubblica di Platone), e alle conseguenze che le esperienze documentate di OBE (Out Body Experience), ovvero di fuoriuscita dal corpo durante gli stati di coma, hanno sulla vexata quaestio del rapporto coscienza-cervello, anche alla luce della fisica quantistica. Un excursus esaustivo e indispensabile per farsi un’idea precisa sulla morte e sull’aldilà.

La degenerazione della politica e la democrazia smarrita.

Una nuova etica per la sopravvivenza della civiltà,

Armando, 2018.

Le tendenze negative di base – ignoranza, avidità, violenza e il dio denaro – hanno esercitato ed esercitano una pressione preponderante sulla psiche dell’umanità nel suo complesso, e hanno condotto a una situazione di discrimine: o si riesce a creare una nuova direzione, illuminata, della civitas globale, in grado di agire in controtendenza rispetto alla crisi ecoantropologica in atto, oppure si andrà a una vera e propria catastrofe della civiltà. E poiché la devastazione dell’habitat e gli ordigni di guerra nascono nella testa degli uomini, è lì che occorre disinnescarli. Sarà la Storia stessa in quanto bestemmia alla natura illuminata degli umani a generare dal suo grembo il seme della civitas illuminata: per sopravvivere la specie dovrà abdicare dalla propria tenebra interiore. Sono tre i metodi fondamentali che convergono in una sola via, per risorgere: la meditazione di presenza, l’indagine dell’inconscio e l’integrazione dell’Ombra e la frequentazione di testi ed esperienze sapienziali. In una parola, la vita come iniziazione: alla consapevolezza, alla liberazione, all’immortalità che nasce dall’esperienza óeWunità di tutte le cose (hèn pànta), secondo la folgorante sintesi di Eraclito, che è il mentore metaspaziotemporale di questo libro.

Attraverso oltre. Della conoscenza, della solidarietà, dell’azione, Moretti & Vitali, 2019.

La conoscenza non coincide con la padronanza filosofica e scientifica del pensiero, o l’accumulo di informazioni corrette intorno alla vita, ma con la stabilizzazione di livelli di coscienza illuminati, attraverso una costante disciplina e apertura interiore. Noi Occidentali dobbiamo rivolgere lo sguardo ai Misteri Eleusini, alle iniziazioni orfiche, e a quei pensatori che Platone definiva sophoí, ovvero Sapienti, e che hanno nome Eraclito, Empedocle, Parmenide, Pitagora, ma anche ai grandi maestri della conoscenza tragica (“patendo conocere”), Eschilo, Sofocle, Euripide, per non citare che i maggiori tra i Greci. Guardare alle radici della nostra cultura significa anche guardare alla Sapienza d’Oriente, perché anche di essa (oltre che dello sciamanesimo iperboreo e della spiritualità egiziana, persiana e mesopotamica) era pervasa la Sapienza di Pitagora, Eraclito, Parmenide, Empedocle, Democrito e Platone. Di questa connessione originaria tra Occidente, in particolare la nostra Magna Grecia, e Oriente, a cui Angelo Tonelli ha dedicato trenta anni di ricerche e di cui ha già fornito ampie documentazioni, viene qui presentata, in anteprima assoluta, una testimonianza archeologica di inconfutabile evidenza: la fotografia del ritratto del “Mongolo di Taranto”, raffigurato in una ceramica protolucanica databile al IV secolo a.C., ai tempi di Platone, in cui compare un volto di chiara etnia mongola, a dissipare ogni eventuale dubbio sulla interazione tra Mediterraneo greco e Estremo Oriente, in epoca antica, interazione fino a oggi silenziata o negata da un’Accademia ancora arroccata alle Termopili immaginarie per contrastare la manifesta presenza dell’Oriente nel nostro Occidente sapienziale. E questa obliterazione ha gravato e grava sulla nostra cultura, perché se ne è ignorata la radice eurasiatica meditativa, sciamanica, noetica, condannando gli individui, e con essi la civiltà d’Occidente, a livelli di interiorità, saggezza e consapevolezza infantili, che sono alla base della crisi ecoantropologica in atto: una sorta di “furto d’organo”, il nous, ovvero il luogo di connessione tra l’umano e il divino nella coscienza unitaria e illuminata. Questo tragitto “sulle tracce della Sapienza” a cui l’autore ha già dedicato un omonimo fortunato libro, di cui questo costituisce in qualche modo la continuazione, consente di fare collidere e colludere la grande esperienza conoscitiva originaria occidentale-orientale con le acquisizioni della scienza più avanzata e le domande di rinnovamento culturale e interiore poste dalla crisi della civiltà contemporanea.

María Zambrano, Seneca. Con una antologia di testi,

traduttori Claudia Marseguerra e Angelo Tonelli, SE, 2019.

«Seneca non avrebbe potuto essere un martire: fu sempre un intellettuale e niente di più. Un intellettuale per cui la gloria è impossibile. Fedele a una ragione senza trascendenza, a una ragione naturale. La ragione di Platone e di Plotino, l’idea, non era più di questo mondo, come non lo è la pura verità. Seneca celebrava la ragione della mediazione, della relatività. Per questo il suo pensiero, e ancora più del suo pensiero, la sua immagine, la sua figura, è viva in tutti i tempi in cui la ragione, senza fede, vuole mediare tra un mondo irrazionale e il regno puro che ha dovuto lasciare. Seneca tornerà in vita ogni volta che di fronte all’inesorabilità della morte e del potere umano si troverà, tra una fede che si estingue e un’altra che la sostituisce, una Ragione abbandonata».

Galleria di copertine

***

Inteviste e altro …

“Voglio un movimento sapienziale-politico capace di formare governatori illuminati”:

dialogo con Angelo Tonelli su poesia e salvezza

L’Apocalisse secondo Angelo Tonelli

Teatro Andromeda: l’Ecuba diretta da Angelo Tonelli

Scoprire Angelo Tonelli. Intervista di Marco Angella

“Le nostre origini sono eurasiatiche, Pitagora era uno sciamano,

dobbiamo insegnare pratiche meditative a scuola”:

dialogo con Angelo Tonelli, che ha scoperto il punto d’unione tra Oriente e Occidente

Angelo Tonelli – Recours au poème

Conversazione di Livio Partiti con Angelo Tonelli

Angelo Tonelli – La conoscenza non coincide con la padronanza filosofica e scientifica del pensiero. Priva di una cultura della saggezza, la democrazia si sfalda. Dobbiamo evolvere culturalmente e spiritualmente, ripensando i cardini della consociazione planetaria.