Casa della cultura di Milano – «Per mario vegetti» * Scritti di: Ferruccio Capelli, Michelangelo Bovero, Eva Cantarella, Fulvia de Luise, Franco Ferrari, Silvia Gastaldi, Alberto Maffi, Fulvio Papi, Valentina Pazé, Federico Zuolo.

Sommario

Ferruccio Capelli, Editoriale

Michelangelo Bovero, PENSARE LA POLITICA CON MARIO VEGETTI.

Eva Cantarella, MADRE MATERIA. Studi pioneristici sul femminile nell’antichità.

Fulvia de Luise, LA SCRITTURA DELL’UTOPIA. Come mettere in moto un paradigma normativo.

Franco Ferrari, L’INATTUALITÀ DI PLATONE. Politica e utopia.

Silvia Gastaldi, UNA RIVOLUZIONE NEGLI STUDI DI ANTICHISTICA

Alberto Maffi, TRASIMACO FRA PLATONE E ARISTOTELE

Fulvio Papi, PER MARIO VEGETTI.

Valentina Pazé, LA SCHIAVITÙ TRA NATURA E ARTIFICIO.

Federico Zuolo, RADICALITÀ E ATTUALITÀ. Sull’uso contemporaneo dei classici.

Ferruccio Capelli

Direttore della Casa della Cultura di Milano

Editoriale

È passato un anno da quando Mario Vegetti ci ha lasciati. La Casa della Cultura lo ha voluto ricordare con un convegno, “Amicus Plato”, e ora con questo numero della rivista che raccoglie gli interventi di quella giornata di studi a lui dedicata.

Possiamo dirlo senza timori di scadere nella retorica: Mario Vegetti ci manca. Perché non era solo un insigne ellenista: era un maestro. Basta scorrere i contributi raccolti in questo numero della rivista per capire cosa vuol dire essere stato un maestro.

A lui i suoi allievi e una cerchia ampia di studiosi riconoscono il merito di avere aperto nuovi campi di ricerca: aveva collocato gli studi del mondo greco – ellenista nel campo più vasto dell’antichistica, aveva scavato le interazioni con le altre culture dell’antichità e aveva portato alla luce anche i lati oscuri di quella straordinaria vicenda storica. Le parole dei suoi ex colleghi sono dense di riconoscimenti. Eva Cantarella gli attribuisce il merito di averla stimolata a mettere a fuoco la condizione della donna nel mondo greco mentre Fulvio Papi, il collega – amico di una vita – gli ha voluto porgere un riconoscimento inconsueto: nel manuale di storia della filosofia, scritto assieme, le parti migliori e più innovative, ci ha detto Papi, erano quelle pensate e scritte da Vegetti.

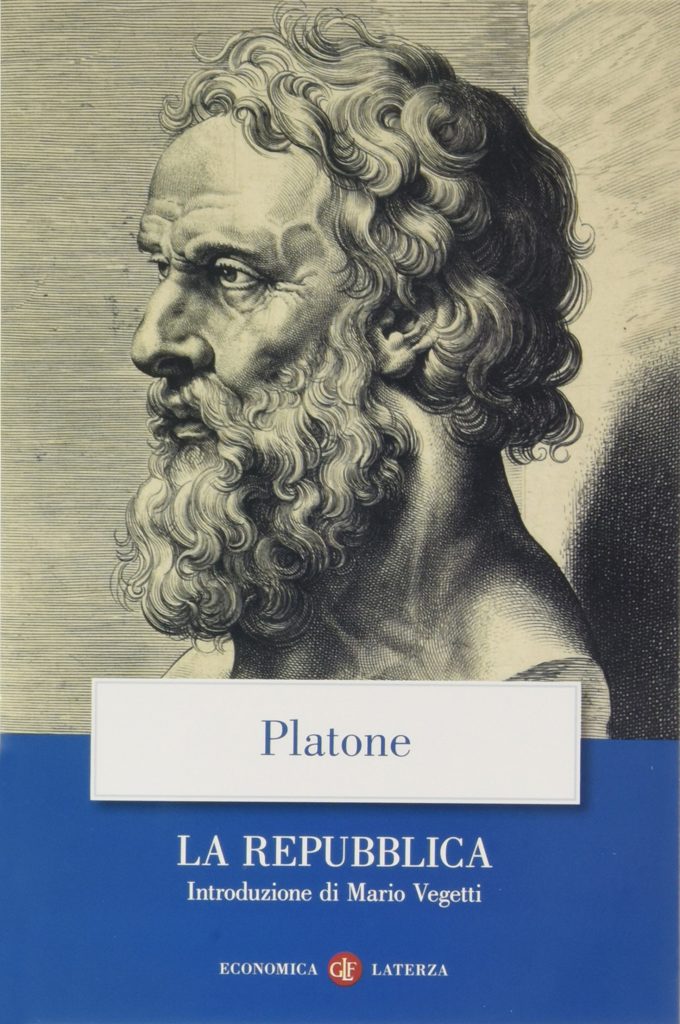

Il termine “maestro” evoca anche qualcos’altro: il rigore e l’efficacia del suo stile di lavoro. Un lavoro tenace, metodico, riservato, segnato dalla convinzione che ai risultati ci si arriva con il puntiglio e con la lunga fatica della ricerca, non con operazioni ad effetto amplificate da un po’ di applausi pubblici. Basti pensare al monumentale lavoro, costato anni di fatica, per la riedizione critica de La Repubblica di Platone: un’impresa collettiva decennale, da lui guidata, nella quale ha impegnato un ampio gruppo di studiosi.

Questo accanito lavoro filologico su La Repubblica ci introduce alla sua passione per Platone. Chi scrive ha nell’orecchio le sue memorabili lezioni sulle opere di Platone in Casa della Cultura: nel filosofo greco ammirava la tensione progettuale, l’ostinata volontà di non adattarsi all’immediata naturalità delle cose, il rischio di proporre ciò che poteva apparire impensabile. Platone era davvero il suo autore, l’amicus Plato per l’appunto.

Il suo rapporto con l’utopia progettuale di Platone ci apre lo sguardo sull’opzione politica cui Vegetti è rimasto fedele tutta una vita: Mario si è sempre definito un comunista, sostenitore di una visione ideale e aperta di comunismo. In alcuni passaggi cruciali del secolo scorso si è anche impegnato pubblicamente a sostegno delle sue idee. Anche se l’impegno pubblico di Mario Vegetti si è manifestato essenzialmente attraverso lo sforzo tenace di valorizzare e di fare vivere la sua ricerca culturale anche al fuori del mondo accademico.

Possiamo così comprendere la ragione profonda del legame tra Vegetti e la Casa della Cultura. In tanti possono testimoniare il suo attaccamento al centro culturale di via Borgogna, a quella che era solito definire la “sua” Casa della Cultura. In più occasioni si è esposto pubblicamente a sottolineare la funzione che era andata assumendo nel corso dei decenni: arrivò a scrivere che la Casa della Cultura era “un’isola benedettina di resistenza”. Vi era qui la sua convinzione profonda dell’importanza della battaglia delle idee: la Casa della Cultura era il luogo in cui l’intellettuale poteva incontrare i cittadini, misurarsi con l’opinione pubblica, mettere alla prova l’efficacia delle sue ricerche e delle sue proposte.

Tra la Casa della Cultura e Mario Vegetti si è sviluppata una collaborazione decennale che è andata sempre più intensificandosi: negli ultimi anni avevamo preso l’abitudine di ragionare assieme sui nodi culturali più complessi e di costruire di comune accordo alcuni degli incontri più impegnativi, come in occasione del centenario della rivoluzione russa.

Mario Vegetti è stato a lungo uno dei collaboratori più prestigiosi e autorevoli della Casa della Cultura. Ci ha lasciato una lezione di stile nella ricerca culturale e nell’impegno pubblico. Ha condiviso con noi la sua conoscenza e la sua passione civile. Ci ha onorato della sua amicizia. Si tratta di un patrimonio che non può andare perduto. La sua presenza in via Borgogna non può che continuare, come sempre.

Silvia Gastaldi

Silvia Gastaldi è professore ordinario di Storia della Filosofia antica nel Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Pavia. Le sue ricerche riguardano soprattutto la riflessione etico-politica greca del V e del IV secolo a. C. Ha pubblicato numerosi studi sulla Repubblica e sulle Leggi di Platone, sulle Etiche e sulla Politica di Aristotele. Tra le sue principali pubblicazioni si collocano i volumi: Aristotele e la politica delle passioni (Tirrenia Stampatori, Torino 1990); Storia del pensiero politico antico (Laterza, Roma-Bari 1998); Generi di vita e felicità in Aristotele (Bibliopolis, Napoli 2003); Aristotele. Retorica, Introduzione, traduzione e commento (Carocci, Roma 2014).

Una rivoluzione negli studi di antichistica

Designare con il termine “rivoluzione” tutto l’insieme di novità – dai temi affrontati alla metodologia adottata – introdotte da Mario Vegetti nell’ambito degli studi di antichistica non deve suonare come un’esagerazione retorica. Fin dall’inizio della sua carriera scientifica, Mario ha percorso vie nuove. Basti pensare ai suoi studi sulla medicina greca, condotti negli anni Sessanta, quando questo ambito non era ancora del tutto riconosciuto come parte integrante del pensiero filosofico antico, studi culminati con la pubblicazione delle Opere di Ippocrate nel 1965 e delle Opere biologiche di Aristotele nel 1971, curate, queste seconde, in collaborazione con Diego Lanza. Se guardiamo alla bibliografia di Mario nel periodo compreso tra gli anni Sessanta e Settanta, notiamo subito la prevalenza degli studi dedicati alla scienza greca: se vogliamo individuare un punto di svolta, che lo conduce a occuparsi del pensiero politico antico, dobbiamo assumere come data di riferimento il 1975, anno in cui viene pubblicato il saggio L’ideologia della città.

In questo mio intervento, cercherò di mostrare in che cosa è consistita la novità introdotta negli studi sulla città greca da questo lavoro, che ha dato avvio alla fondazione di vere e proprie “nuove antichità”, come suona il titolo del fascicolo monografico di Aut Aut curato da Mario nel 1981.

Partirei dai presupposti teorici che stanno alla base della composizione dell’Ideologia della città. Al primo posto collocherei la presa di distanza dal classicismo. La visione di un mondo classico popolato da individui armoniosi e perfetti come le statue che ci sono pervenute o, per usare le stesse parole di Vegetti, sede di un «repertorio metastorico di paradigmi di perfezione, tanto estetici quanto etico-politici e filosofici» (Intervista sul classico) è durata molto a lungo. Lo stesso Mario ricordava sempre come alla metà degli anni Cinquanta all’Università di Pavia, Remo Cantoni, uno dei suoi maestri, con cui poi si laureò, leggesse, durante il suo corso, Paideia di Werner Jaeger, «ultimo e più influente corifeo del classicismo», come lo definisce sempre nell’Intervista sul classico.[1]

Il distanziamento dal classicismo comporta come prima conseguenza un significativo mutamento lessicale: la sostituzione del termine “classico” con “antico”. Questa nuova dizione è priva del valore assiologico implicito nel termine “classico” e produce una distanza rispetto a noi, proprio quella che il classicismo intende invece colmare, valorizzando il cortocircuito tra passato e presente. Parlare di “antico” non significa tuttavia intendere gli oggetti di cui si parla come “remoti”: la lontananza nel tempo non è di ostacolo al nostro tentativo di comprensione, anzi colloca gli oggetti che intendiamo studiare nella corretta prospettiva rispetto a noi, al nostro presente.

Con quali modalità, dunque, ci si deve accostare all’antico? Vegetti riconosce come modello positivo l’atteggiamento archeologico di Michel Foucault, finalizzato – utilizzando le sue stesse parole – al «reperimento critico dei modi nei quali il rapporto con la tradizione, o con le tradizioni, dell’antico ha contribuito a forgiare la nostra modernità e a determinare la nostra visione del mondo» (Intervista sul classico).

Nella bella intervista rilasciata a Marco Solinas nel 2008 e pubblicata su Iride con il titolo significativo di Lo strabismo dello storico (fra gli antichi e noi), Vegetti dichiara di aver iniziato a leggere Foucault verso la metà degli anni Settanta e di averne tratto, anzitutto, gli strumenti per uscire dall’alternativa tra l’autonomia (e relativa astoricità) del pensiero teorico e la sua riduzione a “ideologia” intesa in senso marxista, cioè come sovrastruttura intellettuale rispetto alla struttura socio-economica.

Mi sembrano essere questi i presupposti che stanno alla base della composizione del saggio L’ideologia della città, redatto insieme all’amico Diego Lanza e pubblicato nel 1975 su Quaderni di Storia. Si tratta di una versione ampia, cui farà seguito una versione più breve, pubblicata nel volume omonimo, edito nel 1977 presso Liguori e infine la ripubblicazione nel reading, curato da Vegetti, dal titolo Marxismo e società antica, uscito per Feltrinelli sempre nel 1977.

Le pagine iniziali del saggio nella sua “edizione maggiore” mostrano una seconda presa di distanza. Ora ci si allontana da quella che F. M. Cornford aveva definito la marxist view della Filosofia antica[2] e che aveva circolato in molte pubblicazioni di ambiente anglosassone tra gli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento proprio come reazione all’ancora imperante classicismo. I nomi che vengono citati ne L’ideologia della città sono, tra gli altri, quelli di Thomson e di Farrington.[3] A questi studiosi viene imputato di non aver dato alcun rilievo alla specificità della società antica e di avervi individuato invece la presenza e lo sviluppo di fenomeni quali, come scrivono Lanza e Vegetti, «il mercantilismo, la produzione per il mercato, l’emergere come classe di una borghesia precapitalistica». Insomma, concludono gli autori, secondo questi studiosi «Il capitalismo appare già maturo tra il VI e il V secolo a. C. ».

Se la marxist view viene criticata, non sono invece ignorati quelli che Vegetti, sempre nell’intervista con Solinas, definisce «gli straordinari strumenti di comprensione delle realtà politico-sociali che il marxismo offre», sebbene applicati senza la preoccupazione – estranea anche a Diego Lanza – di mantenersi fedeli a una rigida ortodossia. Vegetti allude, a questo riguardo, alle critiche che erano giunte proprio dagli intellettuali più ortodossi. In questo senso mi sembra esemplare la recensione di Domenico Musti, esponente di spicco dell’Istituto Gramsci, a Marxismo e società antica,[4] in cui le affermazioni di Vegetti sono messe a confronto con passi dei testi marxiani per mostrarne la distanza, cioè la non ortodossia.

Sotto il profilo dell’utilizzazione degli strumenti di analisi marxisti, un contributo particolarmente fecondo proviene dagli studiosi francesi che, negli anni Sessanta, innestano su questi stessi strumenti un impianto strutturalistico. Il riferimento è a Vernant e alla sua scuola, che, pur partendo dallo studio del Capitale e dei Grundrisse marxiani, applicano alla società greca, riconoscendone la specificità, il concetto weberiano di status piuttosto che quello marxiano di classe, vedendo nella polis un centro di consumo piuttosto che di produzione, in assenza di un’economia di mercato. In questo ambito assumono una grande rilevanza per Lanza e Vegetti, anche gli studi di Karl Polanyi e di M. I. Finley.[5]

Ma è il modo di rappresentare la polis greca da parte degli esponenti della “scuola francese” che appare a Lanza e a Vegetti carente proprio sotto il profilo dell’individuazione dell’ideologia della città. Nelle loro opere, e soprattutto in quelle di Vernant, essa si identifica con una coscienza collettiva estesa a tutto il corpo sociale, che coincide a sua volta – sulla scorta degli studi di psicologia storica condotti con Meyerson – con una “mentalità”, cioè con una caratteristica globale del pensiero greco. In questo senso, la polis viene a configurarsi sì come «il luogo primario di appartenenza identitaria dell’uomo greco», come dice Vegetti nell’intervista a Solinas, ma rappresenta una formazione sociale coesa, un modello statico.

Da qui, dunque, nasce un’altra presa di distanza e l’elaborazione di quella “ideologia della città” cui fa riferimento il titolo dell’articolo di Lanza e Vegetti. La loro indagine si incentra sulla città per eccellenza, Atene, non solo perché è quella che ci tramanda la documentazione più vasta, ma che, come scrivono gli autori, è lo spazio in cui si costituisce la figura ideologica della città. In che cosa consiste l’”ideologia della città”? Con questo termine Lanza e Vegetti designano l’insieme di pratiche – dalle istituzioni politiche, alla produzione culturale, ai processi formativi – finalizzati all’integrazione di tutti i cittadini. La città deve pensarsi come una comunità, elemento fondamentale per superare le scissioni e le contrapposizioni che da sempre la percorrono. La polis non rappresenta davvero un modello statico, come lo era invece per la corrente classicistica e in un certo modo anche per Vernant e la sua scuola: l‘ideologia che si sviluppa e si alimenta al suo interno costruisce quello spazio politico che tiene sotto controllo le tensioni e produce l’omogeneità della comunità. Tra tutti gli aspetti che confluiscono a produrre l’ideologia della città, una particolare rilevanza è assegnata alla produzione culturale, e tra tutte al teatro, e in particolare alla tragedia, in cui il dialogo presentato sulla scena riflette le dinamiche dialettiche presenti tra i cittadini, oltre che i dilemmi etici e politici.

Con L’ideologia della città nascono, come dicevo all’inizio, le “nuove antichità”, che attestano il nuovo tipo di interesse per il «territorio dell’antico», come scrive Vegetti nell’Introduzione al fascicolo di Aut Aut del 1981 i cui contenuti – una serie di saggi di autori diversi (dagli stessi Vegetti e Lanza, a Vernant a Detienne, a Burkert, agli allora colleghi antichisti pavesi, tra cui Ferruccio Franco Repellini e Gian Arturo Ferrari, cui si univano le studiose medieviste Carla Casagrande, Chiara Crisciani e Silvana Vecchio) incentrati sul tema Metafore dell’immaginario, produzioni di saperi, figure del sacro, tanti aspetti diversi di un’interrogazione sull’antico che non si aspetta di produrre risposte certe, ma di sondare territori problematici, non ancora codificati.

Appare chiara a questo punto la novità che gli studi di Mario Vegetti ha introdotto nell’ambito dell’antichistica sotto il versante politico, una politicità che ha al suo centro la città e la ridefinizione della sua ideologia, da cui scaturiscono nuove immagini, nuovi modelli per pensare l’antico: questi studi hanno sempre costituito per noi suoi allievi, e non solo per noi, una via tracciata, un percorso da proseguire per comprendere anche la realtà dell’oggi.

Scritti di Mario Vegetti citati

• L’ideologia della città (in collaborazione con D. Lanza), ‘Quaderni di Storia’ 2, 1975, pp. 1-37, successivamente ripubblicato in D. Lanza, M. Vegetti et al., L’ideologia della città, Liguori, Napoli 1977, pp. 13-27 e in M. Vegetti (a cura di), Marxismo e società antica, Feltrinelli, Milano 1977, pp. 259-288.

• Intervista sul classico, in I. Dionigi (a cura di), Di fronte ai classici, BUR, Milano 2002, pp. 265-278, ora in M. Vegetti, Dialoghi con gli antichi, a cura di S. Gastaldi et al., Academia Verlag, Sankt Augustin 2007, pp. 305- 312.

• Nuove antichità: Metafore dell’immaginario, produzione di saperi, figure del sacro, “Aut Aut” 184-185, 1981.

• Ippocrate, Opere scelte, UTET, Torino 1965 (seconda edizione 1976).

• Aristotele, Opere biologiche, in collaborazione con D. Lanza, UTET, Torino 1971 (seconda edizione 1996).

• M. Solinas, Intervista a Mario

Vegetti, Lo strabismo dello storico (fra gli antichi e noi), “Iride” 21,

2008, pp. 529-566.

Note

[1] W. Jaeger, Paideia: Die Formung des griechischen Menschen, 3 voll., Berlin 1934-1947 (trad. it. Paideia, La Formazione dell’uomo greco, La Nuova Italia, Firenze 1936-1953).

[2] F. M. Cornford, The Marxist View of Ancient Philosophy, in W. K. C. Guthrie (ed.), The unwritten Philosophy and Other Essays, Cambridge University Press, Cambridge 1950, pp. 117-137.

[3] Si tratta dei due studiosi di cui si parla diffusamente, specie Farrington, nello studio di Cornford. Di G. D. Thomson si ricorda, in particolare: Studies in Ancient Greek Society: The Prehistoric Aegean, International Publishers, New York 1949. Anche il suo libro probabilmente più famoso, e cioè Aeschylus and Athens, la cui prima edizione risale al 1911, pubblicato a Londra presso Lawrence and Winshart, presenta un’impostazione marxista. B. Farrington è autore, tra l’altro, di Science and Politics in the Ancient World, Allen and Unwin. London 1939 (trad. it. Feltrinelli, Milano 1960).

[4] D. Musti, Marxismo, sociologia e mondo antico, “Studi Storici” 19, 1978, pp. 847-854.

[5] Di K. Polanyi è da ricordare anzitutto il saggio del 1957 Aristotle discovers the Economy, in K. Polanyi, C. M. Arensberg, H. W. Pearson, Trade and Market in the Early Empires, The Free Press, Glencoe Illinois 1957, pp. 64-94 (trad. it. Traffici e mercati negli antichi imperi, Torino, Einaudi 1978); The livelihood of man, ed. by H. W. Pearson, Academic Press, New York 1977 (trad. it. La sussistenza dell’uomo. Il ruolo dell’economia nelle società antiche, Torino, Einaudi 1983). Tra le molte opere di M. I. Finley, sono da menzionare The Ancient Economy, University of California Press 1973 (trad. it. L’economia degli antichi e dei moderni, Laterza, Roma-Bari 1977); Economy and Society in Ancient Greece, Chatto & Windus 1981 (trad. it. Economia e società nel mondo antico, Laterza, Roma-Bari 1984).

Eva Cantarella

Eva Cantarella compie i suoi studi presso il Liceo Classico Cesare Beccaria di Milano. Nel 1960 si laurea all’Università di Milano e completa la sua formazione presso Università straniere (Berkeley, Heidelberg). Allieva del giurista Giovanni Pugliese, ha svolto attività accademica presso le Università di Camerino, Parma e Pavia oltreché all’Università del Texas a Austin e a quella di New York, della quale è stata visiting professor. Ha pubblicato saggi sul diritto e su aspetti sociali del mondo greco e romano. Dal 1990 al 2010 è stata professore ordinario di istituzioni di diritto romano e di diritto greco antico all’Università statale di Milano. Tra i suoi ultimi libri: Come uccidere il padre. Genitori e figli da Roma a oggi, Milano, Feltrinelli, 2017; Gli amori degli altri. Tra cielo e terra, da Zeus a Cesare, Collana I fari, Milano, La nave di Teseo, 2018.

Madre Materia

Studi pioneristici sul femminile nell’antichità

È bello essere qui a ricordare Mario Vegetti, anche se sembra quasi impossibile non sia qui anche fisicamente con noi. Quello che lui è stato ed è per la Casa delle cultura e cosa è stata la Casa della cultura per lui è cosa che sappiamo tutti così come sappiamo tutti quanto negli anni Mario ci ha dato. Ed è questo senso di gratitudine nei suoi confronti quello che mi fa superare l’imbarazzo di essere qui a ricordarlo con degli amici a differenza dei quali io non ho alcuna competenza filosofica, avendo sempre studiato e insegnato una disciplina diversa – il che peraltro non mi ha impedito, grazie a quel che Mario ha detto e scritto, di apprendere da lui cose fondamentali nel mio campo di studi. E devo dire che quello che mi fa superare l’imbarazzo è il desiderio di spiegare quello che gli devo, e come e perché quello che ha detto e scritto sia stato fondamentale non solo per me, ma a per tutti quelli che si sono occupati del mondo antico in prospettiva diversa da quella filosofica. Mario infatti non era solo un professore (un grande professore). Era un maestro. E i maestri sono pochi, perché per esserlo non basta essere grandissimi studiosi: i maestri sono quelli che aprono prospettive nuove alla ricerca anche al di fuori del proprio settore: quello che Mario ha fatto grazie alla sua straordinaria capacità di collegare il discorso filosofico alla realtà sociale, di mettere in luce da un canto la sua derivazione da questa realtà e dall’altro gli effetti che produce su di essa. E prima di darne un esempio parlando della sua influenza nel campo della storia del diritto antico e nella storia delle donne, vorrei darne molto brevemente un altro legato al suo influsso sulla filologia ricordando un articolo di Mario dedicato all’«Io collerico» (nella specie quello di Achille) nel bel libro curato da Silvia [Vegetti Finzi; ndr.] sulla Storia delle passioni. Per decenni, nella seconda metà del secolo scorso, i filologi hanno accettato una teoria formulata da un grande filologo, Bruno Snell, per la quale l’uomo omerico non percepiva ancora se stesso come un’unità, ma come un insieme di parti fisiche e psichiche slegate. La ragione di questa singolare ipotesi era la asserita mancanza di una terminologia non solo per indicare l’anima, ma anche per indicare il corpo: psiche sarebbe stato solo ciò che animava il corpo, tenendolo in vita, e soma sarebbe stato solo il cadavere. Per indicare il corpo l’uomo omerico avrebbe usato termini che ne indicavano le parti specifiche, come melea (membra), chros (pelle) e via dicendo. Vegetti ha mostrato che l’uomo omerico aveva un sé non solo fisico, ma psichico unitario, costruito attorno a una passione, vale a dire l’ira. L’articolo di Mario ha cambiato la prospettiva con cui la grande maggioranza dei filologi guardava al problema.

Ma veniamo al tema sul quale vorrei più specificamente soffermarmi: la storia del diritto (nella specie antico) e quella delle donne. Per ragioni legate all’organizzazione dell’insegnamento universitario la storia del diritto non viene insegnata in quelle che si chiamavano facoltà di lettere, ma in quelle di giurisprudenza, nelle quali le regole del diritto antico – in particolare quello romano (obbligatorio) e là dove veniva insegnato quello greco – venivano studiato in sé e per se, indipendentemente da quelli che venivano chiamati “sociologismi”.

Venivano insegnate vale a dire al di fuori di qualunque riferimento alla realtà storica nella quale erano nate ed erano state applicate. Una specie di diritto in vitro, in provetta, la cui funzione avrebbe dovuto essere quella di insegnare le regole che sono alla base del diritto privato non solo italiano ma di quasi tutti i diritti europei, eccezion fatta per i sistemi di common law (quello inglese e quindi nordamericano). Un diritto fuori della storia

Ebbene: leggere Vegetti voleva dire vedere aprirsi percorsi, sentieri, strade lungo le quali (in un’epoca in cui l’interdisciplinarità non era solo sospettata, era malvista) i maestri di allora non amavano che i loro allievi si avventurassero. E di questa apertura a nuove praterie hanno beneficiato non solo quelli che allora erano studenti, ma anche quelli come me, che erano allora giovani studiosi.

Mario, insomma, è stato un maestro anche per me e per la mia (e sua) generazione perché quello che lui pensava, diceva e scriveva indicava percorsi esterni al mondo separato da rigide partizioni disciplinari, all’interno del quale sino a quel momento ci eravamo mossi.

E per darvi un esempio e una prova di quello che sto dicendo faccio un breve riferimento al filone di studi al quale in quel momento mi dedicavo e al quale ho continuato a dedicarmi con particolare interesse, vale a dire la storia della condizione femminile.

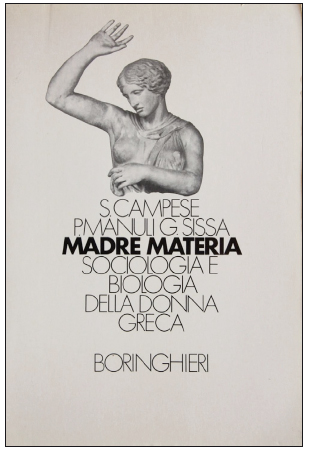

E lo farò partendo dall’influsso che ha avuto in questo campo un libro bellissimo e molto importante intitolato Madre Materia,[1] dedicato appunto alla condizione femminile, del quale avevo cominciato a occuparmi da alcuni anni, e alla quale avevo dedicato da poco (per l’ esattezza, nel 1981) un libretto nel quale, da storica del diritto, mettevo in evidenza le pesantissime discriminazioni giuridiche di cui le donne greche e in particolare ateniesi erano state vittime.

Madre Materia era uscito nel 1983, con una Presentazione di Mario, che iniziava con queste parole: «Nel campo degli studi sulla donna nell’antichità non è più tempo dello scandalo e delle denunce. L’uno e le altre, erano stati motivati, a dire il vero, da un’evidenza nota da sempre, ma ricoperta e occultata dalla patina del classicismo: la radicale inferiorità della donna, nelle società antiche, fondata dalla catena dei pregiudizi di una mentalità che sfiora talvolta la ginofobia. Non appena scalfito il classicismo con gli strumenti dell’antropologia sociale e della critica all’ideologia, questa evidenza tornava a imporsi, e la figura della donna si aggiungeva, nella fenomenologia dell’esclusione sociale, a quelle dello schiavo, del barbaro, per altri versi del povero. Ma proprio l’impiego metodico di questi strumenti ha imposto di sostituire l’emozione con il lavoro dell’analisi, con l’indagine della funzione dei ruoli sessuali nei processi complessivi di riproduzione sociale e nelle forme di cultura che li accompagnano».

Così scriveva Vegetti, introducendo i tre saggi che componevano il volume, che affrontavano il problema femminile «non direttamente al livello della sua collocazione sociale, ma nell’ambito della formazione di saperi forti, come quello aristotelico e la tradizione della medicina ginecologica».

E qui si impone una precisazione, che rende Madre Materia un libro che illustra meglio di qualunque discorso un altro aspetto della sua natura di maestro: i saggi in questione non erano firmati da lui, ma da tre sue giovani allieve. Io non so se fosse stato lui a suggerire esplicitamente i temi, che certamente comunque non aveva imposti (come, allora, era abitudine pressoché generale). I temi dei tre saggi erano evidentemente nati dalle suggestioni, dagli input che le sue lezioni e i suoi seminari davano a chi li seguiva. E quando i risultati del suo insegnamento producevano i loro frutti, come quelli che compongono Madre Materia, il maestro generosamente si ritraeva, attribuendo esclusivamente agli allievi meriti e paternità (nella specie maternità!) dei risultati. Credetemi, al termine della mia lunga carriera accademica, posso dirvi che non è cosa abituale.

Ma veniamo più specificamente ai contenuti. Il primo saggio, di Silvia Campese (Madre materia: donna, casa, città nell’antropologia di Aristotele) ricostruisce la funzione di riproduzione sociale affidata alle donne attraverso la lettura della Politica e dell’Etica Nicomachea;il secondo saggio, diGiulia Sissa, intitolato Il corpo della donna: lineamenti di una ginecologia filosofica (basandosi a sua volta su Aristotele) ricostruisce – attraverso la Historia anumalium e il De generazione – i paradigmi della riproduzione biologica; il terzo, di Paola Manuli, dedicato a Donne mascoline, femmine sterili, vergini perpetue. La ginecologia greca tra Ippocrate e Sorano, individuava i percorso attraverso il quale la ginecologia antica studiava la patologia della riproduzione identificando la sterilità come la causa e al tempo stesso come effetto della «sindrome isterica».

Ed è al crocevia di questi saperi forti, osserva Vegetti, che «si costituisce la figura epocale della madre materia – Madre perché la donna è pensabile (e accettabile) solo come sessualità riproduttiva della famiglia e della città, come “strumento animato”, quindi, delegato al prolungamento biologico del “padre cittadino”. Materia, perché questo ruolo la vincola a una fecondità potenziale e quindi amorfa e passiva, ma docile all’informazione maschile […]». Una forma di riconoscibilità del femminile che «mette immediatamente in opera potenti dispositivi di esclusione di qualsiasi forma di desiderio non riproduttivo, di presenza sociale non strumentale: desideri e presenze che i saperi sulla donna sono in grado di codificare come degenerazioni patologiche del corpo, della famiglia e della città». Non credo ci sia bisogno di dire altro per mostrare l’importanza di un libro come Madre Materia, che andava ben oltre la denuncia dell’esclusione, alla quale in quegli anni si era ancora fermi: identificando i paradigmi con i quali i saperi alti dei greci l’avevano giustificata consentiva, tra l’altro, di constatare la lunghissima durata di questi nelle storia europea. A dare alcuni esempi della quale, facendo un salto cronologico molto ampio, possiamo vedere qualche esempio nella Germania dell’Ottocento, quando Josef Görres (nato sul finire del secolo precedente), vedendo tradite le speranze rivoluzionarie – ovviamente della Rivoluzione Francese – dedicandosi in pieno clima romantico alla mitologia e alla cosmologia formula una teoria secondo la quale la differenza sessuale sulla terra sarebbe stata il riflesso della differenza sessuale che percorreva il cosmo, che identificava il maschile con le nature spirituali, la luce e la libertà; il femminile con quelle materiali, gravitazionali e con la necessità.

Né le cose cambiano molto se da Görres passiamo, sempre in Germania nell’Ottocento, a un altro celebre esempio: Jacob Grimm, uno dei famosi fratelli Grimm, che formula una teoria della differenza sessuale in campo linguistico secondo la quale la forma attiva del verbo è maschile, la forma passiva è femminile, e le vocali più elementari sono femminili, mentre le consonanti, frutto più elaborato della riflessione, sono maschili.

Gli esempi

potrebbero continuare: questi sono alcuni tra i moltissimi che aiutano a capire

l’importanza dell’insegnamento dato da Mario opponendosi a un classicismo che

degli antichi vedeva solo i grandissimi lasciti, ignorando gli aspetti meno

gloriosi e glorificati della loro cultura e gli importanti e non meno duraturi

effetti che anche questi hanno lasciato nella nostra storia, per arrivare a

volte sino al presente.

[1] Silvia Campese – Paola Manuli – Giulia Sissa, Madre Materia. Sociologia e biologia della donna greca, presentazione di Mario Vegetti, collana “Società antiche” diretta da Mario Vegetti, Boringhieri, Torino 1983.

Franco Ferrari

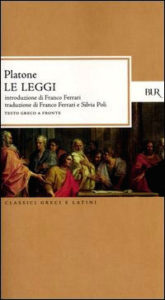

Franco Ferrari (1964) è professore ordinario di Filosofia antica presso l’Università di Salerno. È stato allievo di Mario Vegetti a Pavia; con lui ha collaborato alla traduzione commentata della Repubblica di Platone. Humboldt-Stipendiat presso l’Università di Münster, ha collaborato al progetto «Der Platonismus in der Antike» diretto da Matthias Baltes (1997-2002). Attualmente è coordinatore del comitato editoriale della International Plato’s Society. I suoi interessi di ricerca si concentrano sulla filosofia di Platone e sul platonismo antico. Nella collana dei «Classici Greci e Latini» della Bur ha tradotto e commentato il Parmenide, il Teeteto e il Menone di Platone. A Platone ha recentemente dedicato un’esposizione di carattere generale: Introduzione a Platone (Il Mulino).

L’inattualità di Platone. Politica e utopia

In apertura di una bella intervista biografica pubblicata sulla rivista «Iride» nel 2008, Mario Vegetti spiegava che l’incontro con Platone e in particolare con il «Platone politico» era avvenuto in lui relativamente tardi. In effetti, sebbene di Platone Vegetti si fosse occupato fin dalla seconda metà degli anni Sessanta, soprattutto nell’ambito delle sue ricerche sul corpus ippocratico, il confronto serrato con la filosofia politica platonica divenne ineludibile, come lo stesso studioso ha riconosciuto, dopo la pubblicazione del volume L’etica degli antichi, una sintesi magistrale della riflessione etico-morale sviluppata dagli autori greci e latini. Qui Vegetti non si limitava a ricostruire, servendosi anche degli strumenti offerti dalla filosofia analitica con la quale era nel frattempo entrato in contatto, le argomentazioni fornite dai filosofi antichi a favore di questa o di quella concezione etica, ma si proponeva di valutarne la consistenza filosofica e l’eventuale spendibilità all’interno del dibattito contemporaneo. Esattamente a questo livello si situavano le sue riserve nei confronti di un approccio etico di tipo prevalentemente descrittivo, in qualche modo implicito nel nesso stabilito da Aristotele (e in misura diversa probabilmente anche dagli Stoici) tra «naturale», «normale» e «normativo» (si veda anche Aristotele e la filosofia pratica).

Il pensiero etico e politico di Platone si presentava agli occhi di Vegetti come un formidabile antidoto a un’attitudine di questo genere, perché sembrava effettivamente rompere il legame tra natura e norma e progettare un piano dei fini del tutto irriducibile tanto alla realtà storico-politica, quanto alla normalità naturale. Ciò significa che, contro la diffusa tendenza a vedere in Aristotele l’interlocutore antico privilegiato per la riflessione etica (e politica), Vegetti avvertì l’esigenza di rivolgersi a Platone, concepito come il modello di una «grande politica», vale a dire di una politica animata dall’ambizione di trasformare demiurgicamente il mondo morale e sociale degli uomini. Scriveva in proposito lo studioso: «quando parlo di grande politica intendo, in primo luogo, una politica che abbia relazioni esplicite, fondative, con un’etica, e oltre essa con un’antropologia: una politica cioè orientata da un qualche insieme di valori, che a loro volta abbiano un rapporto con la natura umana e con la sua (eventuale) perfettibilità» (Un paradigma in cielo, p. 174 sgg.).

Il confronto con il pensiero etico e politico di Platone fu per Vegetti prima di tutto, sebbene non esclusivamente, un confronto con il dialogo più celebre, complesso, problematico e spesso frainteso del grande filosofo, ossia la Repubblica, alla quale egli ha consacrato almeno due decenni di ricerche, destinate a trovare la loro sintesi nella spettacolare traduzione commentata in sette volumi dell’opera, pubblicata nella prestigiosa collana «Elenchos» dell’editore Bibliopolis tra il 1998 e il 2007. La realizzazione di una simile impresa «collettiva» costituiva agli occhi di chi la progettò una reazione all’individualismo competitivo che anima la nostra epoca (anche nel mondo universitario), e insieme un omaggio alla consuetudine collaborativa, ossia alla synousia, che doveva caratterizzare la vita dell’Accademia, la scuola fondata da Platone. Per comprendere il significato dell’operazione esegetica compiuta da Vegetti, è opportuno spendere due parole sullo stato della ricezione del pensiero politico platonico e in particolare della Repubblica nel corso del dopoguerra. Come Vegetti ha mostrato analiticamente nel suo bellissimo libro Un paradigma in cielo, la fruizione della Repubblica è stata vincolata a una serie di assunti esegetici finalizzati nella sostanza a neutralizzare (o a disinnescare) il formidabile atto di accusa mosso da Karl Popper nel celebre libro The Open Society and its Enemies, scritto durante l’esilio in Nuova Zelanda e pubblicato nel 1944. Come è noto, Popper considerava Platone il capostipite del filone totalitario, organicista, collettivistico-tribale, antiliberale e antidemocratico del pensiero occidentale, che avrebbe avuto in Hegel e Marx i suoi epigoni, e nel nazismo (via Hegel) e nel bolscevismo stalinista (via Marx) le ultime e terribili manifestazioni. Dal punto di vista filosofico Popper rimproverava a Platone, di cui riconosceva comunque l’abissale profondità di pensiero, due assunzioni teoriche, dalle quali sarebbe discesa l’impostazione totalitaria della sua concezione politica e l’opzione in favore di una società «chiusa»: si tratta dello storicismo regressivo, che àncora la perfezione a un modello eterno e astorico, e dell’ingegneria sociale utopica, accompagnati entrambi da una forte componente estetizzante. Vegetti ricostruisce in questi termini la strategia che Popper ascrive a Platone: «c’è in primo luogo l’ordine dei fini: la teoria delle idee è lo strumento teorico che consente di delineare, e di fondare, il modello dello stato perfetto, per definizione immutabile e invariante. Ciò posto, il problema dell’ingegnere sociale utopico è quello di progettare i mezzi adeguati al conseguimento della finalità così stabilita» (Un paradigma in cielo, p. 115). Tanto la determinazione dell’orizzonte normativo, quanto l’individuazione dei fini atti a realizzarlo risultano sottratti a ogni forma di dibattito e finiscono inevitabilmente per esporsi all’arbitrio e alla violenza. Alle spalle di simili critiche si legge la ragione di fondo dell’aspra polemica di Popper, consistente nel rifiuto radicale di ogni pensiero utopistico e la sua opzione in favore di una politica gradualistica, che rifugga da ogni tentazione rivoluzionaria.

I tre provvedimenti intorno ai quali prende forma il programma “utopico” delineato nella Repubblica attengono, come è noto, a) all’uguaglianza dei generi rispetto ai compiti di governo, b) alla soppressione, limitatamente al ceto dei governanti e a quello dei difensori, della dimensione privata, sia sul piano affettivo, sia su quello patrimoniale, ossia all’abolizione dell’oikos, luogo degli affetti e dell’accumulazione di ricchezza, e c) all’assegnazione ai filosofi del governo della città. La natura eversiva e per certi aspetti rivoluzionaria di simile provvedimenti dovette essere avvertita dallo stesso Platone, che infatti li assimila a vere e proprie «ondate» (kymata), che rischiano di esporre alla derisione chi si avventuri a proporle, e fu certamente la ragione del sarcasmo con cui il tradizionalista Aristofane si scagliò contro la kallipolis immaginata nella Repubblica. Del resto, come ha mostrato in maniera convincente Luciano Canfora, il tema dell’utopia costituì il principale, sebbene non l’unico, motivo di frizione tra Platone e il grande commediografo. È poi appena il caso di ricordare come l’abolizione della famiglia e della proprietà, sia pure solamente per i ceti chiamati a funzioni direttive, costituisca qualcosa di simile a uno scandalo sia per la coscienza naturaliter cristiana dell’Occidente, sia per l’individualismo liberista sul quale si fonda, in forma diretta o indiretta, la modernità.

Si comprende, dunque, come la circolazione di Platone nel dibattito etico e politico del dopoguerra sia transitata attraverso un processo di depotenziamento o di vera e propria neutralizzazione della portata eversiva delle tesi esplicitamente affermate nella Repubblica. Si direbbe, come Vegetti ha affermato numerose volte, che per molti decenni l’esegesi della filosofia politica platonica sia ruotata intorno all’obiettivo di «difendere Platone da Popper» (e forse da se stesso). Le strategie di difesa approntate a questo scopo sono state diverse e articolate, e tuttavia non tutte si collocano sullo stesso piano per profondità filosofica e solidità filologica. In questa sede mi limito a segnalare le due più interessanti: a) la prima è tesa a dimostrare, attraverso una lettura ironico-trasversale dei testi, che Platone non considerò né desiderabili né realizzabili i provvedimenti esposti nella Repubblica, i quali costituirebbero o il prodotto di un gioco razionale presentato all’interno del genere letterario dell’utopia (Gadamer), oppure la dimostrazione, – effettuata per mezzo dell’attribuzione a Platone del metodo della dissimulazione, – dell’impossibilità antropologica di un progetto che stabilisca l’unità di filosofia e politica (Strauss e, con accenti diversi, Vogelin, anch’egli animato comunque da una forte vis polemica nei confronti di Popper); b) la seconda, particolarmente diffusa nell’area culturale anglosassone e la cui massima esponente è Julia Annas, è orientata a negare al percorso teorico delineato nella Repubblica ogni significato politico, dal momento che lo scopo del dialogo sarebbe unicamente quello di argomentare sul piano etico-morale in favore della tesi dell’autosufficienza della virtù per il conseguimento della eudaimonia.

Pur riconoscendo a entrambe queste strategie di difesa una certa consistenza filosofica e una qualche legittimità storiografica, Vegetti ne mette in luce, in maniera efficace, i presupposti e le finalità più o meno esplicitati, che nel caso di Strauss e Vogelin consistono nel tentativo di sottrarre Platone alla modernità per farne in qualche modo il capostipite della filosofia classica, conservatrice, costitutivamente estranea a ogni forma di utopismo, consapevole dei limiti strutturali della politica e della sua sostanziale incapacità di realizzare sulla terra il «regno della perfezione», per Gadamer nel tentativo di costruire una tradizione cristiano-liberale capace di integrare anche Platone, mentre nel caso di Annas e degli interpreti «moralisti» vanno individuati nell’obiettivo di fare di Platone un pensatore estraneo alla politica, unicamente rivolto al miglioramento etico dell’uomo e dunque perfettamente omogeneo al filone «etico» che da Socrate giunge fino allo stoicismo.

Sia gli uni che gli altri tradiscono, secondo Vegetti, il senso del pensiero platonico, ne neutralizzano la componente utopica e progettuale, azzerando il ruolo che in esso esercita la forza dell’immaginazione (mythologein), in grado di costruire un orizzonte di finalità irriducibile all’esistente. Nello sforzo di rendere Platone omogeneo a una presunta filosofia classica aliena dall’utopia o di farne un interlocutore integrabile nel dibattito filosofico contemporaneo, entrambe queste linee esegetiche depotenziano il significato di un pensiero la cui grandezza risiede proprio nella sua irriducibilità al nostro modo di concepire la politica e dunque in una certa forma di inattualità. Vegetti riconosce in Popper un lettore attento e largamente affidabile di Platone, certamente più profondo di tanti laudatores contemporanei. In particolare a Popper si deve il merito, contro una tendenza diffusa da circa un secolo e risalente a Hegel, di avere preso sul serio le «indicazioni programmatiche» esposte nella Repubblica relative alla kallipolis e di averne messo in luce l’assoluta irriducibilità a ogni forma di pensiero «liberal-democratico». Contro Gadamer, Strauss, Vogelin e i loro epigoni, Vegetti può sostenere, appellandosi a una serie di riflessioni metadiscorsive sviluppate da Platone nei libri V-VII della Repubblica, che le tre «ondate» contenute nel V libro risultano per l’autore sia desiderabili (ta beltista), sia in qualche misura possibili (dynata), cioè realizzabili. In conclusione del VII libro Socrate arriva ad affermare che la costituzione descritta «non è del tutto un pio desiderio, ma cosa bensì difficile da realizzarsi, in qualche modo però possibile, e non diversamente da come si è detto, una volta che i veri filosofi avranno assunto il potere nella città» (540d).

Secondo Vegetti lo statuto del programma descritto nella Repubblica è quello di un’utopia progettuale, del tutto irriducibile all’utopia di evasione prospettata da Gadamer: «progettuale, perché la sua realizzazione è desiderabile e possibile, o almeno non impossibile, benché difficile e necessariamente imperfetta» (Un paradigma in cielo, p. 163). Del resto Platone stesso sembra alludere alla natura paradigmatico-normativa della città perfetta ricostruita dall’immaginazione filosofica quando, verso la fine del V libro, invita a trovare una forma di governo che si approssimi in massimo grado (hos engytata) a quella di cui ha parlato (473a-b). Nel linguaggio della filosofia contemporanea si tratterebbe di una teoria normativa, che stabilisce i fini e gli strumenti atti a realizzare una società giusta. Tralascio di discutere le obiezioni che Vegetti muove all’interpretazione «etica» della Repubblica, la quale può appellarsi, oltre che alla celebre analogia tra il microcosmo dell’anima e il macrocosmo della città stabilita da Platone nel II libro, a un’affermazione contenuta alla fine del IX libro (il celebre sintagma heauton katoikizein, solitamente tradotto con «fondare una città giusta in se stesso»), di cui tuttavia Vegetti propone un’interpretazione alternativa e filologicamente meglio fondata, il cui esito consiste nel richiamo alla valenza normativa che il modello eidetico, collocato en ourano, ossia nel cielo, esercita per l’attività politica. Vegetti ha spesso assimilato la filosofia politica di Platone a un programma illuministico, perché si fonda sull’idea di un’alleanza tra sapere e potere, tra la ragione filosofica e il governo della città. In realtà l’importanza di Platone, le ragioni che motivano l’esigenza di fare i conti con la sua filosofia politica, si situano a un altro livello, e in particolare dipendono dalla natura di un progetto che assume il profilo della grande politica. Da questo punto di vista il richiamo a Platone nel dibattito filosofico-politico odierno comporta, per Vegetti, prima di tutto la consapevolezza di trovarsi di fronte a un pensiero irriducibile a quello contemporaneo, ma che forse proprio per questa ragione consente di mettere in discussione la presunta naturalità di quest’ultimo. Non si tratta di difendere Platone dagli attacchi del liberal-democratico Popper, ma di valutare senza pregiudizi i presupposti filosofici, politici e antropologici di entrambi, anche con l’obiettivo di relativizzare ciò che nella modernità appare assoluto, ossia l’individualismo proprietario.

Vorrei chiudere questo breve profilo del mio maestro menzionando un libretto da lui preparato per una collana di «Falsi d’autore». Si trattava di immaginare il ritrovamento di un manoscritto contenente un libro perduto della Repubblica di Platone (e la Lettera XIV). Vegetti attribuisce questa sensazionale scoperta, avvenuta nel 1937 in un convento dell’Armenia, a uno studioso sovietico dal non casuale nome di Josiph Vissarionovich. Il protagonista di questo immaginario XI libro della Repubblica è «uno straniero piuttosto tozzo e tarchiato, con una gran testa, un’incolta barba grigia e lo sguardo penetrante, cui faceva da seguito una piccola folla di manovali o di schiavi da poco liberati dalle loro catene». Questo Marx che dialoga con Socrate e con Trasimaco, delineando i contorni di una società certamente impensabile per Platone, una società senza sfruttati né sfruttatori, senza ricchi né poveri, rappresenta l’estrema concessione di Vegetti – nella forma di un ironico divertissement – alla passione politica che lo ha sempre accompagnato, alla sua fiducia in un comunismo aperto e libertario, tanto inattuale quanto ineludibile, almeno per una riflessione che non si accontenti di registrare passivamente il presente, ma si proponga di immaginare criticamente – forse platonicamente – il futuro.

# # NOTA BIBLIOGRAFICA# # Una versione più ampia di questo contributo è in corso di pubblicazione presso la rivista «Iride». I lavori di Mario Vegetti utilizzati per la stesura di questa pagine e di cui nel testo si dà menzione in forma abbreviata sono i seguenti: # L’etica degli antichi. Roma-Bari: Laterza 1989. # Aristotele e la filosofia pratica: qualche problema, «Paradigmi», 11 (1993) pp. 237-248. # Platone e la medicina, Venezia: Il Cardo 1995. Platone, La Repubblica, a cura di M. Vegetti, vol. I-VII, Napoli: Bibliopolis 1998-2007. # Guida alla lettura della Repubblica di Platone, Roma-Bari: Laterza 1999. # Quindici lezioni su Platone, Torino: Einaudi 2003. # Platone, Repubblica, libro XI / Lettera XIV. Socrate incontra Marx, lo Straniero di Treviri, Napoli: Guida 2004. # Lo strabismo dello storico (fra gli antichi e noi). Intervista teorico-biografica, a cura di M. Solinas, «Iride», 21 (2008) pp. 529-566. # “Un Paradigma in cielo”. Platone politico da Aristotele al Novecento, Roma: Carocci 2009. # Il potere della verità. Saggi platonici, Roma: Carocci 2018. # Tra gli altri contributi menzionati o comunque utilizzati nel testo si segnalano: # J. Annas, Platonic Ethics: Old and New, Ithaca-London: Cornell University Press 1999. # L. Canfora, La crisi dell’utopia. Aristofane contro Platone, Roma- Bari: Laterza 2014. # F. Ferrari, Platone illuminista? A proposito di un libro di Mario Vegetti, «Rivista di Storia della Filosofia», 65 (2010) pp. 507-514. # H.G. Gadamer, Platone e il pensare in utopie, in L’anima alle soglie del pensiero nella filosofia greca, Napoli: Bibliopolis 1988, pp. 61-91. # K.R. Popper, La società aperta e i suoi nemici, vol. 1: Platone totalitario, trad. it. Roma: Armando 1996. # L. Strauss, La città e l’uomo. Saggi su Aristotele, Platone, Tucidide, edizione italia a cura di C. Altini, Genova-Milano: Marietti 2010. # E. Vogelin, Ordine e storia. La filosofia politica di Platone, trad. it. Bologna: Il Mulino 1986. # F. Zuolo, Platone e l’efficacia. Realizzabilità della teoria normativa, Sankt Augustin: Academia 2009.

Fulvia de Luise

Fulvia de Luise è professore Associato di Storia della Filosofia Antica presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento. Ha conseguito la Laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Napoli e il Diploma di Perfezionamento in Storia della Filosofia Antica presso l’Università degli Studi di Pavia con una tesi dal titolo «Scrittura del dialogo e comunicazione filosofica in Platone». Dal 1994 al 2007 ha partecipato al seminario di studio sulla Repubblica di Platone, diretto dal prof. Mario Vegetti presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università agli Studi di Pavia. Ha svolto un’intensa attività di ricerca sui modelli antropologici ideali nel pensiero antico e sul tema della felicità nel pensiero antico e moderno, pubblicando due monografie, in collaborazione con G. Farinetti (Felicità socratica, Hildesheim 1997; Storia della felicità. Gli Antichi e i moderni, Torino 2001). I suoi studi si sono rivolti inoltre all’interpretazione della scrittura platonica, con particolare riferimento, oltre che alla Repubblica, al Fedro e al Simposio, di cui ha curato edizioni commentate.

La scrittura dell’utopia

Come mettere in moto un paradigma normativo

1. La scrittura politica della Repubblica

Restituire alla Repubblica il suo carattere eminentemente politico è stato il movente principale del progetto di ricerca che Mario Vegetti ha concepito nei primi anni Novanta. L’esigenza di farlo aveva come sfondo la grande disputa sui paradigmi interpretativi degli anni Settanta-Ottanta, in cui a un modello ermeneutico centrato su ciò che nei dialoghi c’è scritto si era opposto un modello orientato alla ricostruzione della parte non-scritta delle cosiddette ‘dottrine’ platoniche. C’era poi una diffusa tendenza a difendere il testo della Repubblica da se stesso, cioè dalle sue tesi più urtanti per la coscienza liberal-democratica, quelle denunciate come radici del totalitarismo da Karl Popper (1944) e derubricate a provocazioni intrise di ironia da Leo Strauss (1964); il che significava in molti casi, anche per alcuni interpreti autorevoli, come Julia Annas (1997 e 1999) e Giovanni Ferrari (2003), privilegiare i significati morali della ricerca platonica a scapito di quelli politici: un vero rovesciamento dell’ordine seguito nel dialogo della Repubblica per la ricostruzione politica della giustizia, prima nella città e poi nell’anima. Mario Vegetti ha dedicato uno studio attento e continuo ai motivi profondi per cui nella storia delle grandi interpretazioni del pensiero di Platone, e soprattutto nel quadro culturale segnato dalle tragedie politiche del Novecento, «la Repubblica è diventata impolitica».[1] Ed è dalla comprensione storica e filosofica di queste ragioni che nasce l’esigenza di rimuovere il loro impatto sulla lettura della Repubblica, per restituire al dialogo il carattere progettuale che gli è proprio e che si presenta al lettore come la scrittura di un’utopia politica. Il progetto di commento integrale concepito da Mario Vegetti, e realizzato con l’edizione commentata dei dieci libri della Repubblica in sette volumi (1998-2007), comportava un impegno più che decennale, che doveva concludere il suo personale percorso scientifico, ma realizzarsi nella forma di un’impresa collettiva: un seminario permanente sull’interpretazione del monumentale testo platonico che avrebbe dato vita a un commentario a più voci sul significato del testo. Io non credo di aver capito subito le implicazioni dirompenti di questo stile di lavoro, che da un lato si presentava con il tratto comunitario di una scuola, ma dall’altro non poneva alcuna pregiudiziale o scelta di indirizzo interpretativo. Come se la verità del testo dovesse emergere direttamente dalla forza comunicativa della scrittura platonica, in ciascuna delle parti che sarebbero state affidate ai partecipanti all’impresa.

2. Una lettura di grado zero vincolata solo alla struttura semantica del testo

Ciò che in realtà era presente fin dall’inizio, ma che solo progressivamente ho compreso nella sua reale portata di rivoluzione metodologica, era l’idea di procedere a una rilettura radicale del testo, completamente fedele alla sua struttura semantica, prendendo sul serio tutto ciò che il dialogo effettivamente dice, senza omissioni e senza immissioni di concetti e criteri elaborati a partire da altri luoghi platonici. Che questa fosse la sua intenzione, Vegetti lo dice con estrema chiarezza, in quella che è forse la sua ultima presa di posizione in materia di metodo e in difesa della «fedeltà ai testi», cioè nell’introduzione alla sua ultima raccolta di scritti platonici, che ha l’impegnativo titolo Il potere della verità (in stampa al momento della sua morte): «Mi preme soprattutto sottolineare l’esigenza di non integrare i testi, supplendo a quello che non dicono, e di non correggere o ignorare quello che invece dicono esplicitamente; si tratterà piuttosto, nel primo caso di interpretare le ragioni di silenzi e omissioni, nel secondo di interpretare tesi magari inaccettabili per il lettore».[2] Ancora più significativo e rivelatore anche delle ragioni extra-filologiche di questa scelta è ciò che soggiunge subito dopo tra parentesi: «non è detto che lo studioso di Platone debba condividere tutto ciò che Platone dice: questa identificazione patologica è il principio e la ragione di tante forzature dei testi, che mirano a far loro dire ciò che vorremmo dicessero per poter essere d’accordo. Amicus Plato…».[3] Che cosa significa ammettere la possibilità di non essere d’accordo con quanto Platone dice? Significa stabilire un rapporto dialettico, un rapporto di distanza e non di patologica vicinanza, col testo: chiudere la strada all’appropriazione indebita con cui ci si mette sotto l’ombrello del principio di autorità, e sviluppare invece un dialogo onesto e produttivo con ciò che l’autore trasmette e significa attraverso il testo, entrando in un rapporto vivo con le sue intenzioni strategiche, sul terreno da lui scelto, che per Platone è quello caldo e potenzialmente conflittuale della politica. Di qui l’attenzione estrema al modo di produrre significati della scrittura platonica: stili linguistici e singole parole, personaggi e dinamiche teatrali, campi metaforici e strutture argomentative diventavano specifici oggetti di indagine, senza un ordine ‘filosofico’ di importanza che prefigurasse il rilievo dei risultati a venire. Una sorta di katharsis, una depurazione da tutte le incrostazioni ermeneutiche, precedeva idealmente l’apertura del lavoro analitico, che avrebbe fatto emergere dal testo le sue figure di senso, senza attribuirgliene nessuna in anticipo. Da vincolo generale funzionava il rispetto dell’autonomia di ogni singolo libro della Repubblica: l’unità dialogica cui poteva applicarsi con una certa sicurezza la regola di coerenza che Platone aveva enunciato nel Fedro, dicendo che ogni discorso ben scritto deve avere la forma di un «organismo animato (zoon)» (Fedro 264c). Ma con ben altra cautela, e certo solo dopo lo scavo analitico nei singoli libri, il modello del ‘corpo vivente’ avrebbe potuto essere applicato all’insieme della Repubblica. Guidando la ricerca dei punti chiave nella rete semantica del testo, Vegetti segnalava luoghi e aspetti meritevoli di particolare attenzione, che si distribuivano tra i partecipanti all’opera collettiva. Una volta scelto il terreno di indagine, ciascuno aveva libertà di scavare a piacere in quella particolare zolla. Di anno in anno, sempre più sorprendente, non prevedibile, quasi interamente privo dei filtri di una coerenza preordinata o censoria, era il risultato complessivo dell’analisi, che si prestava a diversi tipi di sintesi.

3. I capisaldi finali dello scavo di Vegetti. Tra κατέβην e κατοικίζειν

Da questa fedeltà alle strutture semantiche del testo sono emersi quelli che, a lavoro finito, mi sono parsi i capisaldi del lavoro di scavo che Vegetti ha condotto in prima persona, nel quadro dell’opera collettiva. Lo troviamo non a caso attento a presidiare i luoghi di inizio e di fine del discorso con cui Platone dà vita e visibilità al paradigma di una città «perfettamente buona». Dell’importanza di questi due punti per la comprensione del disegno e del movimento complessivo della Repubblica vorrei ora accennare brevemente, per dire in che senso essi mi si sono rivelati, attraverso l’analisi di Vegetti, dispositivi cruciali per capire come funziona, a livello teorico e pratico, il paradigma politico delineato nel dialogo. Letteralmente: per capire come si mette in moto un paradigma costruito per essere normativo, cioè per dare una disciplina all’azione. Si tratta in realtà di due parole, tra cui l’intero lavoro di costruzione teorica si sviluppa. La prima è κατέβην, «scendevo», la prima parola della Repubblica, con cui il personaggio Socrate enuncia l’azione che lo porterà ad immergersi nel mondo umano che si raccoglie al Pireo, porto di Atene, ambiente misto di cui dovrà assimilare fino in fondo gli umori e i conflitti. La seconda è κατοικίζειν, che significa ‘andare ad abitare’ o ‘colonizzare’, usata alla fine del libro IX per indicare quale sia l’uso possibile del modello, appena costruito «en logois» (cioè solo a parole e in teoria), di una città che ora si rende visibile ben in alto al termine del percorso compiuto, come «un paradigma in cielo». L’attenzione analitica che Vegetti dedica a queste due parole, il modo in cui riesce a farne le chiavi di volta di una lettura profondamente politica, teorica e pratica allo stesso tempo, del testo platonico è qualcosa che non cessa di suscitare in me la meraviglia: quel tipo particolare di meraviglia che l’interprete prova quando un particolare rivela d’improvviso il senso dell’insieme; e più specificamente la meraviglia di scoprire che il potere delle parole non resta sulla carta, ma va a modificare il senso della realtà.

3.1. κατέβην

La scelta della parola κατέβην, come inizio del racconto di Socrate, non dice soltanto della sua ‘discesa’ al Pireo, dove, sorprendentemente, proprio nella casa di un facoltoso straniero residente ad Atene (il meteco Cefalo), si svolgerà il dialogo sulla giustizia nella città. La parola è immediatamente evocativa di un’altra, κατάβασις, la discesa agli inferi, ben presente nella cultura arcaica come possibilità di accesso a un percorso di iniziazione, di rivelazione e di possibile rinascita. Attivarne i significati simbolici – sottolineava Vegetti[4] – prepara il lettore ad attendersi significati altrettanto profondi e rivelatori dal percorso, diversamente ‘katabatico’, cui Socrate dà inizio, disponendo chi legge a comprendere il movimento di discesa e risalita che caratterizzerà il ritmo del dialogo. La novità di questa discesa socratica, di cui danno conto i primi tre libri della Repubblica, sarà scoprire che l’inferno è la selva oscura dei discorsi della città reale: discorsi che hanno la forza argomentativa del teorema di Trasimaco,[5] il più agguerrito tra gli antagonisti di Socrate, il quale sostiene la necessaria dipendenza della giustizia dagli interessi del potere politico (Repubblica I 338c-339a); o che, appoggiandosi alla naturalità antropologica del desiderio di sopraffazione, ne fanno una legge che si oppone al debole artificio delle regole civili, degradando la giustizia a bene di terza scelta, accettato controvoglia da chi ha l’intelligenza e la forza per prevalere (Repubblica II 357a-358a). Discorsi disorientanti per il nobile Glaucone, che dichiara di avere «le orecchie assordate» (Repubblica II 358c8) dal loro ripetersi e perciò si rivolge a Socrate perché gli dimostri che non è così che deve pensare. È il suo disagio a vivere immerso nella città reale, dove le parole e i comportamenti umani offrono continue conferme di uno stato di cose degradato, che dà il via alla ricerca socratica di un altro modo di pensare la polis, un modo più aderente a ciò che essa dovrebbe essere per garantire la vera funzionalità dell’ordine politico. Socrate dovrà regredire fino alle origini della socialità per rintracciare i moventi arcaici del vivere civile e dare inizio alla risalita, con l’esperimento teorico che disegna artificialmente una città degna di questo nome: una polis unita, le cui norme paradossali contrastano a tal punto quelle su cui si regge la città reale da costituire il suo virtuale rovesciamento.

3.2. κατοικίζειν

κατοικίζειν è invece la parola con cui la costruzione teorica della kallipolis si chiude, indicando una prospettiva d’azione che segna in un certo senso il ritorno alla realtà. La ricostruzione che Vegetti fa del suo significato,[6] gettando una luce inedita sulla strategia di fondo del dialogo, è forse l’esempio più efficace di riuscita del suo programma di revisione (o sovversione) ermeneutica. Il passo in cui la parola κατοικίζειν compare è quello – sottolinea Vegetti – «su cui hanno da sempre insistito gli interpreti che tendono a negare, o a ridimensionare, il carattere politico della Repubblica, e ad accentuarne invece l’interesse per la moralità individuale e interiorizzata».[7] La parola κατοικίζειν è il cuore della sua ambiguità. Socrate sta rispondendo a Glaucone, che si domanda dove e come potrà mai fare politica chi, come lui, ha partecipato alla costruzione teorica della kallipolis, ma pensa che una città come «quella che sta nei discorsi» non esista «da nessuna parte sulla terra» (Repubblica IX 492a10). La risposta di Socrate stabilisce uno stretto rapporto tra visione della città ideale e tipo di azione che ne consegue: «Ma forse – dissi io – è posta in cielo (en ourano) come un modello (paradeigma), offerto a chi voglia vederlo (boulomeno horan), e avendolo di mira (horonti), insediarvi se stesso (heauton katoikizein). Ma non fa alcuna differenza se essa esista da qualche parte o se esisterà in futuro: egli potrebbe agire solo in vista della politica di questa città e di nessun’altra» (Repubblica 592b1-4). La traduzione di Vegetti, puntigliosamente giustificata sul piano semantico e sintattico, legge l’indicazione come un invito a trasferire se stessi nel paradigma, e ad agire in funzione delle norme che esso racchiude, non a «rifondare sé stesso» o addirittura a «fondare una città in se stesso» (secondo la traduzione dell’autorevole Adam: «found a city in himself»), come se la cittadella interiore dell’anima fosse l’unico luogo in cui il paradigma possa realizzarsi. Nella lettura di Vegetti, le istruzioni per l’uso del paradigma, che Socrate fornisce al suo interlocutore eccellente, segnalano piuttosto la necessità di collocare se stessi altrove, ovvero in una prospettiva d’azione diversa da quelle praticate nella città esistente. La rilevanza della questione, per comprendere in che senso l’intenzione di Platone resti politica, è così sottolineata nell’Introduzione a Il potere della verità: «Non si tratta quindi di passaggio dall’esteriorità politica all’interiorità dell’anima, ma di dislocazione delle finalità dell’azione politica (ove essa sia possibile): dalla città storica, per la quale il filosofo non agirà affatto, all’orizzonte della città utopica, alla cui creazione egli dedicherà le sue energie» (Vegetti 2018, p. 13).

3.3. Tra le due parole: lo spazio dell’utopia

È abbastanza evidente ciò che quell’inizio e questa conclusione riverberano sull’intero spazio racchiuso tra le due parole, lo spazio occupato nella Repubblica dalla scrittura dell’utopia: possiamo leggervi il disegno di un paradigma ideale che nasce dal disagio a vivere secondo le regole (o l’assenza di regole) della città reale e si sviluppa nella ricerca dei tratti di desiderabilità di una città che funzioni secondo giustizia; fino a farne un modello perfettamente visibile, che non ha la funzione consolatoria di una fantasia della mente, ma quella di stimolo ad agire e di ricerca delle condizioni di efficacia dell’azione politica. Chiamare ‘utopia’ la kallipolis non è una forzatura rispetto al testo, che più volte problematizza l’assenza di esempi simili sul piano dell’esistente e la scarsa probabilità che si dia l’occasione per realizzare nei fatti quel che si enuncia a parole. Ma l’idea di un uso immediatamente attivo del paradeigma conferma il significato progettuale e il valore normativo che Platone attribuisce alla costruzione teorica, vietando di considerare il suo modello un «pio voto (ευχή)», un ‘castello in aria’, un rifugio per sognatori. La lettura di Vegetti induce a pensare che la funzione assegnata da Platone alla scrittura dell’utopia sia piuttosto quella di consentire al soggetto che soffre per il disordine politico esistente di espatriare, ma in una dimensione praticabile, pensando un altro ordine come reale e possibile. La teoria, rendendo visibile il «paradigma in cielo», aiuta a configurarlo e, in mancanza delle condizioni per un’azione efficace, a persistere in quel «diniego del consenso» alla città esistente, che – scrive Vegetti – «è in ogni caso già un atto politico».[8]

4. Il valore etico-pratico del Platone politico

Oltre il distacco dell’interprete, c’era dunque una consonanza profonda che metteva Vegetti in relazione empatica con Platone, al di là e oltre ogni punto specifico di disaccordo con lui: la fiducia nel valore politico della costruzione teorica, che non si misura sulla possibilità immediata di tradursi in pratica, ma sulla capacità di agire al livello della “grande politica”, pagando il prezzo della lunga attesa di momenti opportuni. «Un viaggio di mille anni», diceva Vegetti in un discorso del 2000, prendendo ancora una volta in prestito una formula platonica, quella con cui Platone evoca una prospettiva oltremondana alla fine del libro X della Repubblica: «e così sia qui sia nel cammino di mille anni di cui abbiamo discusso staremo bene (eu prattomen)» (621d1-3). Con quel discorso, pronunciato alla Casa della Cultura (e poi raccolto in volume con altri saggi in Vegetti 2007), Mario prendeva atto della fine di ogni improbabile filosofia della storia e della rinnovata difficoltà di immaginare forme di azione sul corso del mondo. Ma concludeva con una singolare risposta alla domanda di sapore kantiano “Che cosa possiamo sperare?”, e cioè prospettando un paradossale «ritorno all’etica» nella forma di una pratica dell’utopia: «Intendo con questo la riapertura di un discorso sulla giustizia, sui valori, sui fini; la decisione di tornare a pronunciare parole come libertà, uguaglianza, fraternità, di chiedersi che cosa può essere oggi la virtù – dopo quelle antiche e quelle giacobine – e quale il suo rapporto con la felicità» (Vegetti 2007, p. 318). Il ‘lungo viaggio’ del riferimento platonico «porterà forse alla città abitata dal senso e dal valore», ma avrà bisogno «che qualcuno decida di intraprenderlo, costrettovi magari dalla desolazione del presente, e questa stessa decisione costituisce il principio della riconfigurazione di una soggettività progettuale vincolata, e destinata, a quel viaggio. Se ciò è possibile, allora […] qualche embrione di quella comunità millenaria dello “star bene” può essere già presso di noi» (Vegetti 2007, p. 322).

Bibliografia: Annas J. (1997), Politics and Ethics

in Plato’s ‘Republic’, in Platon. Politeia, herausgegeben von O.

Höffe, Akademie Verlag, Berlin 1997, pp. 141-160. # Annas J. (1999), The

Inner City: Ethics without Politics in the ‘Republic’, in ead., Platonic

Ethics. Old and New, Cornell University Press, Ithaca (NY)- London 1999. # Ferrari

G.R.F. (2003), City and Soul in Plato’s ‘Republic’, Academia, Sanct

Augustin 2003. # Popper K.R. (1944), The Open Society and its Enemies.

Vol. I, The Spell of Plato, Routledge & Kegan Paul 1966 (trad.it: La

società aperta e i suoi nemici, Armando, Roma 1973). # Strauss L. (1964), The

City and Man, University and Chicago Press, Chicago 1964. # Vegetti M.

(1998-2007), CR (Commentario a Platone, La Repubblica, traduzione e

commento a cura di Mario Vegetti), voll. I-VII, libri I-X, Bibliopolis,

Roma-Napoli 1998- 2007. # Vegetti M. (1998a), Katabasis, in CR, vol. I,

libro I, Bibliopolis, Roma-Napoli 1998, pp. 93-104. # Vegetti M. (1998b), Trasimaco,

in CR, vol. I, libro I, Bibliopolis, Roma-Napoli 1998, pp. 233-256. # Vegetti

M. (2000 a), Beltista eiper dynata. Lo statuto dell’utopia nella

‘Repubblica’, in CR, vol. IV libro V, Bibliopolis, Roma-Napoli 2000,

pp.107-147. # Vegetti M. (2000 b), Il regno filosofico, in CR, vol. IV

libro V, Bibliopolis, Roma-Napoli 2000, pp. 335-364. # Vegetti M. (2005), Il

tempo, la storia, l’utopia, in CR, vol. VI, libri VIII-IX, Bibliopolis,

Roma-Napoli 2005, pp.137-168. # Vegetti M. (2007), Dialoghi con gli antichi (a

cura di Silvia Gastaldi, Francesca Calabi, Silvia Campese, Franco Ferrari),

Academia Verlag, Sankt Augustin 2007. # Vegetti M. (2009), «Un paradigma in

cielo». Platone politico da Aristotele al Novecento, Carocci, Roma 2009. # Vegetti

M. (2010), Come, e perché, la Repubblica è diventata impolitica, in

«Giornale critico della filosofia italiana», LXXXIX, 2010, pp. 431-52, ora in

Vegetti 2018, pp. 61-82. # Vegetti M. (2018), Il potere della verità. Saggi

platonici, Carocci, Roma 2018.

[1] Vegetti [2010] 2018, p. 61. Sul tema cfr anche Vegetti 2000 a e b, Vegetti 2005 e la più ampia trattazione storica in Vegetti 2009.

[2] Vegetti 2018, pp. 13-14.

[3] Vegetti 2018, p. 14.

[4] Cfr. Vegetti 1998a, in CR vol. I, libro I.

[5] Vegetti 1998b dimostra che hanno la forma di un vero e proprio teorema le stringenti argomentazioni costruite da Trasimaco a sostegno delle sue tesi sulla giustizia.

[6] Cfr. Vegetti 2005, in CR vol. VI, libri VIII-IX, con particolare riferimento al par. 5, Katoikizein, pp. 156-161.

[7] Vegetti 2005, p. 158-159.

[8] Vegetti 2000, p. 141, ora in Vegetti 2018, p. 160.

Alberto Maffi

Nato a Trento nel 1949, già docente di Diritto greco antico e Storia dei diritti dell’antichità presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Trieste, dal 1994 al 2016 ha insegnato Storia del diritto romano dapprima nel secondo corso di laurea della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, poi nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca, presso la quale ha in seguito insegnato Istituzioni di diritto romano e Diritto greco. Ha partecipato a tutti i convegni internazionali (Symposia) di Storia del diritto greco ed ellenistico dal 1974 al 2017. È condirettore della rivista di storia del diritto greco “DIKE” e membro del Comitato di direzione della “Révue d’Histoire du droit français et étranger”. È membro del Collegium Politicum. Ha tenuto corsi presso l’Ecole de Hautes Etudes di Parigi, la Sorbonne e presso l’Università di Shangai. È autore di: «Studi di epigrafia giuridica greca», Milano 1983; «L’iscrizione di Ligdamis,» Trieste 1988; «Ricerche sul postliminium», Milano 1992; «Il diritto di famiglia nel Codice di Gortina», Milano 1998.

Trasimaco

fra Platone e Aristotele

L’acceso confronto fra Trasimaco e Socrate nel I libro della Repubblica ha destato in più di un’occasione l’interesse di Mario Vegetti.[1] Vorrei qui ripartire in particolare dall’importante commento che egli ha dedicato alla figura dell’inquietante sofista nel Commento al I libro da lui curato nel 1998. Vegetti ritiene che Trasimaco esponga due tesi distinte. La prima, contrassegnata dalla sigla Ta, riduce to dikaion[2] all’utile del più forte (338 c). Nella seconda, identificata con la sigla Tb, Trasimaco sostiene che dikaiosyne e dikaion sono essenzialmente “un vantaggio per altri” (allotrion agathon), ribadendo che si tratta dell’utile di chi è più forte e (quindi) comanda, mentre si traducono in un danno (blabe) per chi obbedisce e serve. Di conseguenza l’ingiustizia (adikia) è propria di chi comanda a uomini che sono realmente ingenui e giusti, tanto che essi realizzano ciò che risulta vantaggioso per colui che è più forte e, ponendosi al suo servizio, lo rendono felice, ciò che non si può dire di loro stessi (343 b ss.).

La tesi Ta viene sviluppata da Trasimaco attraverso ulteriori passaggi. Innanzi tutto occorre tenere presente che esistono tre regimi politici principali: la tirannide, la democrazia e l’oligarchia (che Trasimaco chiama aristocrazia) (338 d). In ognuno di tali regimi c’è un elemento dominante, definito appunto to archon. È attraverso le leggi che ciascuno di questi regimi rende noto agli archomenoi[3] che cosa devono considerare giusto, e che coincide con l’utile dei governanti: coloro che non si adeguano saranno puniti come persone che violano la legge e commettono un illecito (338 e). Il giusto è dunque ciò che è vantaggioso per l’arche costituita che ha il potere. Per questo il giusto è in ogni regime ciò che avvantaggia chi esercita il potere.

Vegetti sostiene che la tesi Tb non può derivare logicamente dalla tesi Ta, perché in base a quest’ultima il potere è eticamente neutro, né giusto né ingiusto, mentre in base a Tb chi comanda è ingiusto. Infatti, proprio perché è più forte, il detentore del potere finirà col cedere alla pleonexia, quindi all’ingiustizia. Secondo Vegetti (1998 p. 250), si passa così dal livello politico alla dimensione morale. E qui Trasimaco, ricorrendo ad argomentazioni retoriche di stampo tipicamente sofistico, tenterà di rovesciare la valutazione negativa, che attiene per definizione all’ingiustizia, in una valutazione positiva.

In un articolo relativamente recente Franco Trabattoni ha criticato l’interpretazione di Vegetti in particolare per quanto riguarda la Ta. Il punto di partenza è dato da Resp. 338 e: θέμεναι δὲ ἀπέφηναν τοῦτο δίκαιον τοῖς ἀρχομένοις εἶναι, τὸ σφίσι συμφέρον, καὶ τὸν τούτου ἐκβαίνοντα κολάζουσιν ὡς παρανομοῦντά τε καὶ ἀδικοῦντα.

Le traduzioni di questo brano sono relativamente concordi: le leggi, una volta promulgate, hanno stabilito nei diversi regimi che è dikaion ciò che è vantaggioso per i governanti; perciò puniscono chi non vi si attiene in quanto infrange la legge e commette ingiustizia.[4] Secondo Trabattoni la legge non determina la natura del giusto e dell’ingiusto, come vorrebbe Vegetti, ma si incarica di rendere noto il principio secondo cui il giusto è l’utile di chi comanda. Inoltre la legge esercita un ruolo coercitivo, costringendo coloro che sono comandati a realizzare la “giustizia” che essa ha rivelato loro, ossia l’utile dei governanti. Per qualificare la legislazione nella definizione Ta non si può quindi parlare di “Rechtspositivismus”, come fa invece Vegetti, perché i governanti non sono liberi di definire come giusta qualunque cosa piaccia loro definire come tale. La giustizia non è altro, e non può essere altro, che l’utile, cioè il benessere, dei governanti. L’unico elemento variabile consiste dunque nel numero dei beneficiari del comportamento “giusto” dei governati, numero che varia appunto a seconda del tipo di regime. Se l’ho ben compresa, la critica di Trabattoni su questo punto non mi sembra convincente. Intanto per rendere noto che il giusto è l’utile di chi comanda non c’è bisogno di leggi: basta che i governanti, essendo i più forti, dispongano di adeguati strumenti coercitivi per assicurare l’osservanza dei loro ordini. In secondo luogo le leggi non sono generalmente formulate in modo da rendere esplicito che le disposizioni in esse contenute mirano ad assicurare l’utile dei governanti. Infine l’utile, o, se si preferisce, il benessere dei governanti non corrispondono a realtà uniformi e costanti: il benessere degli oligarchi è certo qualitativamente e quantitativamente diverso da quello che perseguono i regimi democratici.

Quanto alla tesi Tb, Trabattoni giunge alla conclusione che, se la giustizia è definita come “il bene altrui”, gli unici che praticano la giustizia sono appunto i governati, mentre i governanti, che realizzano il bene proprio, praticano l’ingiustizia. Questa affermazione apodittica (che corrisponde in effetti a quanto Trasimaco dichiara in 343 b-d) non risolve però l’incongruenza fra Ta e Tb rilevata da Vegetti. Mi pare che ciò sia confermato dal fatto che la discussione relativa a Ta, così come Socrate la imposta, riguarda dapprima la nozione di utile (339 b-e), poi il significato da attribuire a più forte (341b – 342e), non l’eventuale ingiustizia dei governanti. Occorre tuttavia considerare che Trasimaco stesso, senza esservi stato provocato da Socrate, introduce il riferimento all’ingiustizia dei governanti in 343 c. Viene quindi fatto di pensare che anche in Ta fosse per lui implicito che il conseguimento dell’utile del più forte realizza comunque un’ingiustizia. Si tratta di un dato che a mio parere indebolisce la tesi di Vegetti secondo cui vi sarebbe un’incompatibilità sostanziale fra Ta e Tb. Ma nemmeno la riduzione ad una coerente unità delle argomentazioni di Trasimaco, propugnata da Trabattoni, convince del tutto. A mio parere, infatti, dal discorso di Trasimaco emerge una duplice considerazione della giustizia. Non parlerei però di due definizioni di giustizia, quanto piuttosto di due ambiti di applicazione della giustizia. Distinguerei cioè una giustizia “politica”, che attiene all’archein, più precisamente alla distribuzione del potere all’interno della cittadinanza, da una giustizia “civile”,[5] che attiene ai rapporti fra privati e ai rapporti fra privati e polis. La prima tesi di Trasimaco (Ta) si riferisce alla giustizia “politica”, mentre la seconda tesi (Tb), come mostra la lunga e accesa tirata di Trasimaco in 343 b – 344 c, si riferisce alla giustizia “civile”. Le due definizioni si sovrappongono soltanto nella figura del tiranno, che incarna il massimo di ingiustizia “politica” e di ingiustizia “civile” (ten teleotaten adikian: 344a).