Madreparola

Descrizione

Il dono materno della parola e della voce poetiche è l’onda di una lunga memoria che, dall’Antico al primo Novecento europeo, continua a spirare. La verga esiodea della poesia – il meraviglioso ramo d’alloro fiorito, quel simbolo vegetale di fecondità e iniziazione – sta sotto l’insegna della Madre (Mnemosyne), che parla, si muove e incontra il mondo attraverso l’anodos e l’epifania delle sue Figlie (le Muse). Nel futuro-passato della tradizione, saranno, quelle Figlie, le jeunes filles en fleurs della Recherche proustiana, e ancora parleranno al giovane poeta – quasi si rinnovasse in lui la figura millenaria del kouros-cantore – nell’universo creativo della figurazione rilkiana. Il canto delle donne al poeta (così Rilke intitolava uno dei suoi Neue Gedichte), da Fattrici a Fattore, è Terribile: esso rievoca e ridice, per chi “fa” con le sole parole, la gestazione della vita, quella creazione del vivente che, nella lingua dell’uomo, prenderà il nome di “anima”. Il “canto delle donne” e il movimento del loro pensiero sono the Voice of Language, il flusso sonoro del mondo che Joyce, memore quant’altri mai dell’oralità omerica e dell’epos, catturerà, di nuovo (come fosse un’ultima volta?), nel suo libro-poema, restituendoci, in Molly-Penelope, il ritmo immemoriale e incessante della mente creativa.

Dante Gabriel Rossetti – La Donna della finestra

Massimo Stella è ricercatore in Critica letteraria e Letterature comparate alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Classicista di formazione, ha studiato nelle Università di Pavia e di Padova. Lavora attualmente sulla ricezione dell’Antico (tra teatro e filosofia) nelle letterature e nel pensiero moderni e contemporanei.

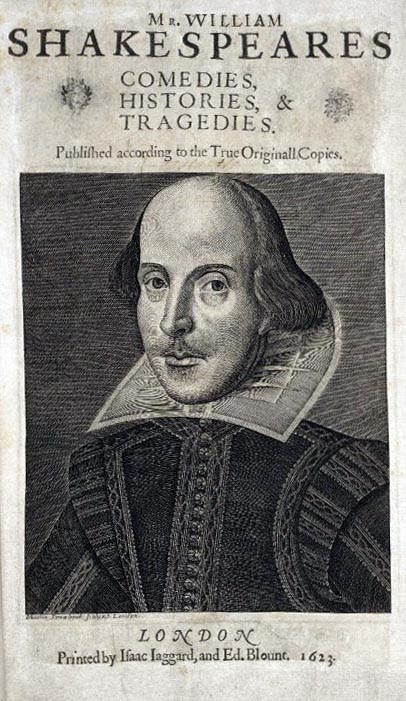

Ha pubblicato, oltre a numerosi saggi in riviste scientifiche internazionali e capitoli di libro (in italiano, francese, inglese, portoghese), le seguenti monografie: Madreparola. Risorgenze della Musa tra modernismo europeo e antichità classica, Mimesis edizioni, 2018; Il romanzo della Regina. Shakespeare e la scrittura della sovranità, Roma, Bulzoni, 2014; Sofocle. Edipo re. Traduzione, Introduzione e Commento a cura di Massimo Stella, Roma, Carocci, 2010; Luciano di Samosata. Vite dei filosofi all’asta. La morte di Peregrino, traduzione, introduzione e commento a cura di Massimo Stella, Roma, Carocci, 2007; L’illusion philosophique. La mort de Socrate sur la scène des Dialogues platoniciens, Grenoble, Editions Jerôme Millon, 2006; e ha curato il volume collettivo sulle sopravvivenze del mito di Edipo nella memoria letteraria europea ed extraeuropea: Edipo. Margini Confini Periferie, Pisa, ETS, 2013 (in collaborazione con Patrizia Pinotti). Ha partecipato e partecipa a gruppi di ricerca nazionali e internazionali – tra i quali, ultimamente, il progetto Cofecub 2015 (collaborazione Parigi CNRS/ENS-Rio UFRJ) sulla tradizione delle poetiche antiche.

È membro di comitato scientifico di riviste internazionali (L’immagine riflessa), membro di comitato editoriale (Collana Testo a fronte – Aracne Editore), svolge attività di referee per Storia delle Donne. Collabora con il manifesto (Alias).

Dante Gabriel Rossetti. Mnemosyne

Altri libri di Masimo Stella

°

°°°

°

L’illusion philosophique. La mort de Socrate sur la scène des Dialogues platoniciens, Grenoble, Editions Jerôme Millon, 2006.

Qu’en est-il de l’écriture de Platon hors des sentiers battus de la critique moderne, au-delà des notions traditionnelles de “dialogue” et de “philosophie”? Ce livre prend en considération les dialogues platoniciens comme un unique macro-texte narratif et s’efforce d’y tracer un parcours original au moyen de la mimesis : l’auteur joue avec l’écriture platonicienne et s’y construit un récit ou, plus exactement, la trame d’un récit possible qui devient, au fil des pages, celle de la mort de Socrate. Ce jeu des textes nous présente alors Platon non plus comme un philosophe, un maître ou un théoricien de la politique mais comme le conteur, le narrateur d’une expérience intellectuelle et idéale en lien direct avec la vie de sa cité, à travers l’éros, la mort et le pouvoir.

°°°°°

Luciano di Samostata, Vite dei filosofi all’asta. La morte di Peregrino.

Traduzione, introduzione e commento a cura di Massimo Stella, Roma, Carocci, 2007.

Tra le “Vite dei filosofi all’asta” e “La morte di Peregrino” si apre una medesima scena e si svolge, al contempo, una medesima vicenda del pensiero: è un teatro e una storia della mimesi, con la giostra – un po’ folle e bislacca – delle copie, delle imitazioni, dei simulacri che danzano ormai liberi e festeggianti sulla morte, inequivocabilmente definitiva, della verità. Il grande cadavere è quello della filosofia platonica e di tutte le filosofie che, sulle orme di Platone, hanno voluto porsi sul piedistallo della virtù e della conoscenza vera. Così Luciano, il grande scrittore di Samosata (II secolo d.C.), mette in vendita, anzi in svendita, tutte le filosofie possibili sulla piazza del mercato ed erige un grande rogo su cui, simbolicamente, con l’impostura di Peregrino, sale anche tutta quella vanagloria filosofica che ha spirato con potenti soffi di alterigia per secoli e secoli. Da queste ceneri possono così rinascere la scrittura e il racconto, liberati dai sequestri e dalle ipoteche della verità e della virtù, del bene e della politica. Ha l’aria della vendetta, tutto ciò, e lo è certamente. Ma è anche qualcosa in più. Questa scena, allestita da Luciano tra le “Vite” e il “Peregrino”, è una delle riflessioni più profondamente filosofiche che sia dato di leggere sul “ragno implicito” di ogni filosofia: l’ipocrita recita dell’esemplarità. Se poi questa recita ha già trovato dei pericolosi eredi, come i cristiani…

°°°°

Sofocle, Edipo re

Traduzione, Introduzione e Commento a cura di Massimo Stella, Roma, Carocci, 2010.

Tragedia del potere, perché cronaca della destituzione d’un capo, tragedia della politica, perché analisi del conflitto tra poteri, l’Edipo re è un’opera teatrale che recide definitivamente i suoi legami con tutte le illusioni della tradizione (il mito, il rito) per farsi “opera di denuncia”: sono i sussurri e le grida di una comunità che divora sé stessa, sotto un cielo senza dèi, su una terra maledetta.

°°°

Edipo. Margini Confini Periferie, ETS, Pisa, 2013

(in collaborazione con Patrizia Pinotti).

Margini, confini, periferie dell’edipo: territori estremi, liminali e decentrati del mito di Edipo (riformulato da Sofocle) e del suo complesso (secondo Freud) nella geografia politica e culturale dell’Europa Occidentale tra Otto e Novecento, nonché dei suoi domini ed ex-domini coloniali. Questo il nodo problematico e lo snodo temporale intorno ai quali il volume è fondamentalmente costruito.

Su suolo europeo, tra Inghilterra (Dickens, Eliot), Francia (Hugo, Gide, Cocteau), Russia e Austria felix (Dostoevskij Freud) – nell’arco temporale che si estende dall’epopea capitalistico-borghese di seconda metà dell’Ottocento fino alle due guerre – vengono analizzate e studiate le forme latenti e dislocate della configurazione edipica, integrando nel percorso alcuni esemplari rovesciamenti e scardinamenti prodotti, durante gli Anni Settanta, dalla cultura della Contestazione (Morante, Testori, Deleuze e Guattari).

Per altro verso, dall’altra parte dell’Oceano e del Mediterraneo, ritornano, dall’America e dall’Africa (tra Faulkner e Rotimi), vere e proprie figurazioni speculari e distorte della stessa vicenda, storie familiari disfunzionali e post-edipiche, come a rammentare quali violente e regressive conseguenze abbia avuto sulle periferie e sui confini del mondo la vocazione civilizzatrice della civiltà borghese alle prese con i propri disagi.

Non manca l’attenzione per il destino dei personaggi non centrali e/o marginalizzati della storia di Edipo: Giocasta, innanzitutto, e i figli-fratelli dell’incesto, recuperati dal grande alveo della tradizione drammaturgica romana e da Seneca in particolare, per proseguire, con significativi affondi in Shakespeare (la Cordelia/Antigone di Re Lear), attraverso sentieri poco noti del teatro tardorinascimentale e secentesco (Manfredi, Pallavicino), fino al postmoderno (Molinaro). Chiude il volume la traduzione di The Gods Are Not To Blame di Ola Rotimi ad opera di Francesca Lamioni.

°°°

Il romanzo della Regina. Shakespeare e la scrittura della sovranità, Roma, Bulzoni, 2014.

Si può accedere ad ogni singola pagina pubblicata aprendo il file word

N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web e quindi considerati di pubblico dominio. Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo: info@petiteplaisance.it, e saranno immediatamente rimossi.

***********************************************

Seguici sul sito web