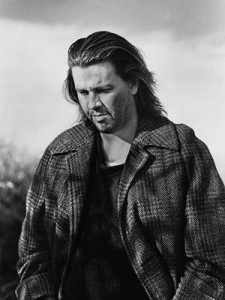

David Foster Wallace (1962–2008) – Nella scrittura il talento è solo uno strumento. Fondamentale è lo scopo da cui è mosso il cuore della scrittura, nei fini che si è proposta la coscienza che sta dietro il testo. Ha qualcosa a che fare con l’amore.

«Ho scoperto che la disciplina più difficile nella scrittura è cercare di partecipare al gioco senza lasciarsi sopraffare dall’insicurezza, dalla vanità e dall’egocentrismo. Mostrare al lettore che si è brillanti, spiritosi, pieni di talento e così via, cercare di piacere, sono cose che, anche lasciando da parte la questione dell’onestà, non hanno abbastanza calorie motivazionali per sostenere uno scrittore molto a lungo. Devi disciplinarti e imparare a dar voce solo alla parte di te che ama le cose che scrivi, che ama il testo a cui stai lavorando. Che ama e basta, forse.

Il talento è solo uno strumento. È come avere una penna che scrive invece di una che non scrive. Non sto dicendo che riesco costantemente a rimanere fedele a questi principi quando scrivo, ma mi sembra che la grossa distinzione fra grande arte e arte mediocre si nasconda nello scopo da cui è mosso il cuore di quell’arte, nei fini che si è proposta la coscienza che sta dietro il testo. Ha qualcosa a che fare con l’amore. Con la disciplina che ti permette di far parlare la parte di te che ama, invece che quella che vuole soltanto essere amata».

David Foster Wallace

La scopa del sistema (The Broom of the System) (1987), trad. Sergio Claudio Perroni, Roma: Fandango, 1999, 502 pp. ; Torino: Einaudi, 2008, 553 pp.

Infinite Jest (1996), trad. Edoardo Nesi con la collaborazione di Annalisa Villoresi e Grazia Giua, Roma: Fandango, 2000, 1434 pp. ; nuova ed. Torino: Einaudi, 2006, 1281 pp.

Il re pallido (The Pale King) (2011) (incompiuto), trad. Giovanna Granato, Milano, Einaudi, 2011, 728 pp.

La ragazza con i capelli strani (Girl with Curious Hair) (1990), trad. Francesco Piccolo, postfazione di Mattia Carratello, Torino: Einaudi, 1998, 202 pp.; come La ragazza dai capelli strani, trad. Martina Testa, prefazione di Zadie Smith, Roma: Minimum fax, 2003, 285 pp. ; n. ed. con un racconto inedito, ivi, 2008, 339 pp.

Verso Occidente l’impero dirige il suo corso (Westward the Course of the Empire) (1989), trad. Martina Testa, Roma: Minimum Fax, 2001, 217 pp.

Brevi interviste con uomini schifosi (Brief Interviews with Hideous Men) (1999), introduzione di Fernanda Pivano, trad. Ottavio Fatica e Giovanna Granato, Torino: Einaudi, 2000, 288 pp.

Oblio (Oblivion: Stories) (2004), trad. Giovanna Granato, Torino: Einaudi, 2004, 393 pp.

Questa è l’acqua (This Is Water) (2009), a cura di Luca Briasco, trad. Giovanna Granato, Torino: Einaudi, 2009, 166 pp.

Piccoli animali inespressivi (Little Expressionless Animals) (1988) in The Paris Review. Il libro, Roma: Fandango, 2010, pp. 215–65 (dal n. 106 della rivista)

Il rap spiegato ai bianchi (Signifying Rappers: Rap and Race in the Urban Present) (1990) – scritto con Mark Costello, trad. Christian Raimo e Martina Testa, prefazione di Frankie HI-NRG MC, Roma: Minimum fax, 2000, 188 pp.

Una cosa divertente che non farò mai più (A Supposedly Fun Thing I’ll Never Do Again) (1997), trad. Gabriella D’Angelo e Francesco Piccolo, postfazione di Fernanda Pivano, Roma: Minimum fax, 1998, 143 pp. ; nuova ed. rivista, Roma: Minimum fax, 2001, 140 pp. ; nuova ed. con un omaggio di Edoardo Nesi, Roma: Minimum fax, 2010, 164 pp.

Tennis, tv, trigonometria, tornado (e altre cose divertenti che non farò mai più) (A Supposedly Fun Thing I’ll Never Do Again) (1997), trad. Vincenzo Ostuni, Christian Raimo e Martina Testa, Roma: Minimum fax, 1999, 317 pp.

Up, Simba! (2000)

Tutto, e di più. Storia compatta dell’infinito (Everything and More: A Compact History of Infinity) (2003), trad. Giuseppe Strazzeri e Fabio Paracchini, Torino: Codice Edizioni, 2005, 262 pp.

Considera l’aragosta e altri saggi (Consider the Lobster) (2006), trad. Adelaide Cioni e Matteo Colombo, Torino: Einaudi, 2006, 382 pp.

Roger Federer come esperienza religiosa (Roger Federer as Religious Experience) (2006), trad. Matteo Campagnoli, Ed. Casagrande, 2010, 56 pp.

Come diventare se stessi. David Foster Wallace si racconta (Although of course you end up becoming yourself), a cura di David Lipsky, trad. Martina Testa, Roma: Minimum fax, 2011

Di carne e di nulla (Both flesh and not) (2013), trad. Giovanna Granato, Torino, Einaudi, 2013, 256 pp.

Un antidoto contro la solitudine, Interviste e conversazioni (2013), Minumum Fax, 2013, 292 pp.

***********************************************

Seguici sul sito web

Una storia che ha elementi del Mondo nuovo di Aldous Huxley, di Superman e di Star Wars.

Una storia che ha elementi del Mondo nuovo di Aldous Huxley, di Superman e di Star Wars.