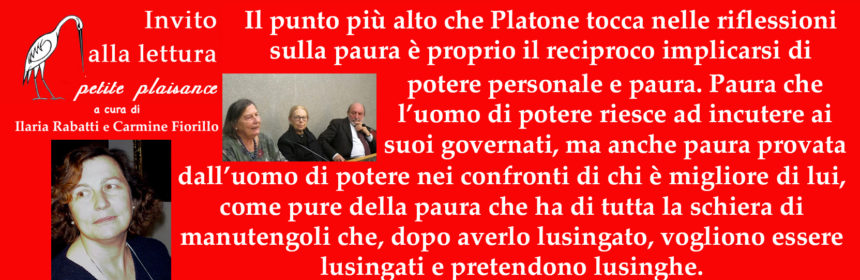

Anna Beltrametti – Il punto più alto che Platone tocca nelle riflessioni sulla paura è proprio il reciproco implicarsi di potere personale e paura. Paura che l’uomo di potere riesce ad incutere ai suoi governati, ma anche paura provata dall’uomo di potere nei confronti di chi è migliore di lui, come pure della paura che ha di tutta la schiera di manutengoli che, dopo averlo lusingato, vogliono essere lusingati e pretendono lusinghe.

Anna Beltrametti, Umberto Galimberti: “Paura” – LE PASSIONI DEGLI ANTICHI E DEI MODERNI

Lectio nell’ambito del 5° incontro del ciclo LE PASSIONI DEGLI ANTICHI E DEI MODERNI a cura di Mauro Bonazzi, Silvia Vegetti Finzi e Filippo Forcignanò

Pubblicato il 14 mar 2019

Pubblichiamo alcuni brevi passi della lectio

della Professoressa Anna Beltrametti

fruibile nella sua intierezza all’indirizzo della Casa della cultura di Milano,

cliccando qui.

Il punto più alto che Platone tocca nelle riflessioni sulla paura è proprio il reciproco implicarsi di potere personale e paura. Non genericamente del potere ma del potere personale, la tirannide. Tirannide è il potere personale assoluto, non temperato da altre istituzioni. Platone mette in luce in modo straordinario questa co-implicazione tra tirannide, potere personale assoluto e paura, φόβος. Non ci parla soltanto della paura che l’uomo di potere riesce ad incutere ai suoi governati, ma anche della paura provata dall’uomo di potere nei confronti di chi è migliore di lui, come pure della paura che ha di tutta la schiera di manutengoli che, dopo averlo lusingato, vogliono essere lusingati e pretendono lusinghe.

[…] L’argomento su cui vorrei soffermarmi di più, perché è un punto saliente della riflessione platonica che merita una attenzione particolare (fine del libro VIII e inizio del libro IX della Repubblica), è proprio la rappresentazione del tiranno, […] fino ad arrivare alla figura dell’uomo sommamente tirannico, non semplicemente tirannico.

Ma prima della Repubblica viene il Gorgia, forse il capolavoro della prima stagione di Platone. Il Gorgia, dialogo con ricadute politiche molto importanti, ha una figura centrale che è Archelao, di cui si narra. Archelao dovrebbe essere, per Callicle, l’uomo felice anche se ha molto trasgredito. Questa felicità non è condivisa da Platone. Per Platone Archelao, che è poi il capostipite della dinastia macedone (quella da cui si arriverà poi ad Alessandro il Grande), è il criminale per eccellenza. Nel Gorgia Platone incomincia a mettere a fuoco questo tema della paura che il tiranno prova nei confronti di chi è migliore di lui. Senza citarlo direttamente, rimette in circolo un aneddoto che Erodoto aveva raccontato meravigliosamente. Cito brevemente la pagina 510 del Gorgia in cui si dice: «Quando sia signore un tiranno [τύραννος], rozzo e incolto [ἄγριος καὶ ἀπαίδευτος], certamente avrebbe paura se ci fosse nella città uno migliore di lui e non potrebbe certo essergli amico. Ma se ci fosse uno anche troppo peggiore di lui, neppure a questi potrebbe essere amico e il tiranno non lo terrebbe in nessun conto. Al tiranno, come amico degno di considerazione, resta solo colui che avendo la stessa indole e in spregio e disprezzo le stesse cose, sia disposto a lasciarsi comandare e a soggiacere al volere del signore. Costui sarà molto potente nella città e nessuno potrà fargli ingiustizia impunemente». (cfr. Platone, Repubblica, 571 a – 577 b).

È un passo strepitoso, perché oltre a delineare la figura del τύραννος, Platone delinea le figure dei manutengoli del τύραννος, degli adulatori, adulati a loro volta.

Dietro questa riflessione platonica sul tiranno c’è sicuramente quell’aneddoto raccontato da Erodoto nel V libro delle Storie, in cui sono due i tiranni di cui si narra: Periandro e Trasibulo. Il primo, Periandro, è il tiranno per eccellenza di tutta la storia greca, e soprattutto dei racconti greci, Erodoto in primis. Periandro, giovane tiranno di Corinto, vuole chiedere all’amico Trasibulo, tiranno di Mileto, come si riesca a tenere a bada una situazione difficile nella città – ecco quindi la paura anche come strumento di coercizione, di contenimento e di controllo. Manda dunque un suo emissario a Mileto, da Trasibulo, per avere un consiglio. Trasibulo non proferisce parola, ma porta questo messo in un campo fuori dalla città, e mentre parla del più e del meno con il messaggero tronca tutte le spighe più alte del campo. Il messaggero non capisce, ma quando riferisce a Periandro la scena a cui ha assistito e il comportamento di Trasibulo, Periandro capisce immediatamente: per poter esercitare un potere assoluto bisogna liberarsi dalle teste pensanti, da quelle che emergono rispetto al livello medio della cittadinanza, che cittadinanza chiaramente non è più.

Queste non sono che le premesse che filtrano nel Gorgia attraverso questi racconti tradizionali, e dunque premesse della definizione del τύραννος nella Repubblica. […] Che cosa dice Platone del tiranno nella Repubblica?

«Chi è davvero tiranno è davvero schiavo, costretto alle lusinghe e ai servilismi più estremi nel suo rendersi adulatore degli uomini peggiori e, lungi dal soddisfare i propri desideri, egli appare, a chi sappia osservarne l’anima nella sua interezza, bisognoso di tutto e povero davvero e pieno di paura in tutta la sua vita, pieno di turbamenti e di dolori, se somiglia alla condizione della città nella quale governa».

Qui tocchiamo il culmine nel disegnare il tiranno, spaventato a sua volta, e sono queste le pagine con cui Platone conclude la descrizione di quel capo che il popolo si alleva al proprio interno – il tiranno viene cresciuto dentro il popolo – e che dal popolo è fatto diventare grande e che si trasforma via via da capo del popolo, a τύραννος. Secondo quel mito arcadico del licantropo [τούτῳ λύκῳ γενέσθαι (Repubblica, VIII, 565 e)] si diventa tiranno se si riesce a cibarsi del sangue e delle interiora, anche solo ad assaggiarle, dei propri consanguinei, per arrivare successivamente a circondarsi di accozzaglia di varia provenienza, per arrivare a dar fondo ai tesori della città, e all’uccisione del proprio padre, il demos, cioè il popolo che lo ha allevato. Quindi, gustare via via il sangue dei propri congeneri per arrivare al parricidio nei confronti del demos-popolo che ha allevato il tiranno, nel compiere ancora o desiderare da sveglio – il tiranno – quello che ognuno può desiderare nel sogno, senza la repressione delle leggi, come per esempio accoppiarsi con la propria madre, o con chiunque altro tra uomini e dei, come commettere qualsiasi assassinio, come il non astenersi da alcun cibo, quindi non rispettare tabù di alcun genere, come il non trattenersi da alcuna follia o spudoratezza. I desideri della notte per il tiranno diventano desideri realizzabili di giorno. È questo che connota il tiranno.

Abbiamo qui pagine che meritano una riflessione particolare e soprattutto il punto alto di questo intreccio che Platone costruisce tra paura e potere. […]

Anna Beltrametti