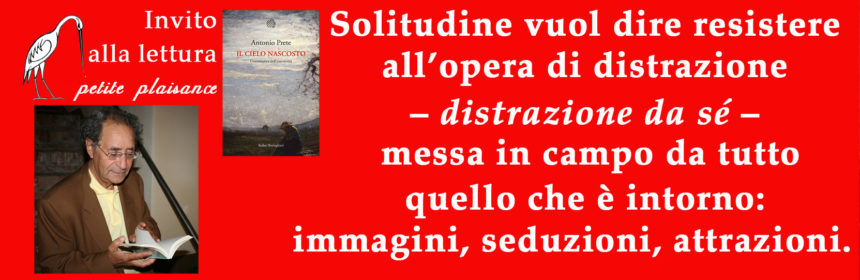

La violenza del mondo

La violenza estrema atterrisce. Atterrisce la sua epifania priva di alternative. Al massimo si grida, si scappa, ma raramente si è pronti a intervenire. Così Matteo, la vittima, tra poco verrà finito. Da oltre quattrocento anni, per ogni sguardo che si pone sul dipinto, sta per essere trucidato. La porzione in cui compare il volto barbuto è un autoritratto, quella porzione di tela mi sembra un manifesto. Una riflessione incandescente sulla violenza del mondo, e sul rapporto che instaura con essa chi la osserva. Ora mi chiedo se lo sguardo di Caravaggio non sia anche il nostro sguardo nei confronti dei naufragi, dei viaggi dei migranti e soprattutto della violenza politica o economica che li genera. Ho impiegato molto tempo per capirlo. Bisogna farsi viaggiatori per decifrare i motivi che hanno spinto tanti a partire e tanti altri ad andare incontro alla morte.

La violenza estrema atterrisce. Atterrisce la sua epifania priva di alternative. Al massimo si grida, si scappa, ma raramente si è pronti a intervenire. Così Matteo, la vittima, tra poco verrà finito. Da oltre quattrocento anni, per ogni sguardo che si pone sul dipinto, sta per essere trucidato. La porzione in cui compare il volto barbuto è un autoritratto, quella porzione di tela mi sembra un manifesto. Una riflessione incandescente sulla violenza del mondo, e sul rapporto che instaura con essa chi la osserva. Ora mi chiedo se lo sguardo di Caravaggio non sia anche il nostro sguardo nei confronti dei naufragi, dei viaggi dei migranti e soprattutto della violenza politica o economica che li genera. Ho impiegato molto tempo per capirlo. Bisogna farsi viaggiatori per decifrare i motivi che hanno spinto tanti a partire e tanti altri ad andare incontro alla morte.

Tra le pieghe dell’opera si cela l’enigma del non agire.

Caravaggio, Martirio di San Matteo.

In un pomeriggio assolato entro nella chiesa di San Luigi dei francesi. È insolitamente vuota, una manciata di turisti si aggira nella penombra. Mi dirigo automaticamente verso le tele del Caravaggio esposte sulle pareti della cappella Contarelli, la prima cappella alla sinistra dell’altare, e mi accorgo che sono anni ormai che non ci metto piede. Sono anni che non vedo la Vocazione e il Martirio di san Matteo, benché quei dipinti realizzati tra la fine del Cinquecento e gli albori del Seicento mi abbiano sempre accompagnato e siano rimasti in un angolo della mia mente, al fondo di tante riflessioni e di tante conversazioni.

Così mi ritrovo incantato a guardare il Martirio, che come sempre cattura i miei pensieri ancora più della Vocazione. In quella scena di cruda, assoluta, improvvisa violenza si affollano le nostre debolezze di fronte al mistero del male. Tra le pieghe dell’opera si cela l’enigma del non agire.

C’è un vecchio steso a terra, la barba grigia, i capelli stempiati, sembra essere scivolato pochi istanti prima. È Matteo. Ha una mano alzata verso l’alto, cerca di parare il colpo che sta per arrivare. Ma il polso, lo stesso polso che sostiene la mano aperta, è afferrato dalle dita del sicario.

È lui il fulcro del quadro. Il centro intorno al quale tutto ruota è l’ottuso carnefice, non la vittima. Quest’ultima è vestita. Lui invece è nudo, un lembo di stoffa copre i genitali. Fissa negli occhi Matteo: con una mano blocca il suo polso, con l’altra impugna la spada.

Caravaggio non ritrae l’uccisione, ma l’attimo prima della mattanza. Decide di fissare sulla tela l’istante prima che la violenza si compia. Sospende il tempo esattamente su quel momento. Ma quella stessa violenza, la cui intenzione si sprigiona come un tuono dal corpo del carnefice, è già esplosa per tutto il quadro. Si è già irradiata per cerchi concentrici verso i suoi quattro angoli.

Si sentono le grida, la tensione ferina, l’odore acre della paura. La scena è affollata di gente che si ritrae dalla mano del boia. Chi scappa, chi urla, chi inciampa nella fuga, chi alza a sua volta le mani. Sono tutti puntini di un cerchio che si sta dilatando. Nessuno compie il movimento contrario, né tanto meno prova a fermare la spada. Ed è la stessa reazione, penso, che avrebbe chiunque davanti a un’esecuzione di mafia o a un attentato terroristico realizzati in pieno giorno in mezzo alla strada o in un luogo affollato. È la stessa reazione che abbiamo tutti, in genere, di fronte alla violenza. Più precisamente davanti alle armi che stanno per provocare una morte violenta: davanti a una lama sguainata, a una pistola che sta per sparare.

La violenza estrema atterrisce. Atterrisce la sua epifania priva di alternative. Al massimo si grida, si scappa, ma raramente si è pronti a intervenire.

Così Matteo, la vittima, tra poco verrà finito. Da oltre quattrocento anni, per ogni sguardo che si pone sul dipinto, sta per essere trucidato. Manca una manciata di secondi. La vittima, in fondo, sa come andranno le cose.

Ma non è il solo. Nell’intreccio di sguardi che tiene insieme il quadro, ci sono innanzitutto gli occhi della vittima e del carnefice, incrociati tra loro e immensamente diversi. E, in secondo luogo, quelli di ripulsa, panico, indifferenza inebetita di tutti gli astanti, che convergono verso il centro, tanto quanto le onde della violenza esplodono verso l’esterno. Ma poi ci sono anche gli occhi di un uomo con la barba.

Caravaggio nel Martirio di San Matteo.

È alle spalle del sicario. Si trova alla sua destra, qualche metro più indietro. Guarda Matteo a terra, e anche lui sa perfettamente cosa sta per accadere.

Quell’uomo, come dicono tutti i testi critici sul dipinto, è Caravaggio. La porzione in cui compare il volto barbuto è un autoritratto. Eppure, più che un’immagine di sé da consegnare ai posteri, nella penombra della chiesa rotta dai faretti quella porzione di tela mi sembra un manifesto. Una riflessione incandescente sulla violenza del mondo, e sul rapporto che instaura con essa chi la osserva.

C’è un dolore misto a commiserazione nel suo sguardo: un’infinita tristezza. A differenza degli altri spettatori Caravaggio non fugge, guarda la vittima perché non può fare altro che stare dalla sua parte e vedere come va a finire ciò che si sta per compiere. Ha già intuito tutto, ma non interviene. Sa di non poter intervenire, di non poter fermare quella spada. La sua commiserazione è ancora più dolorosa perché totalmente impotente. La lucida interpretazione dei fatti, e ancor di più il genio dell’arte, non arresteranno il massacro. Può solo provare pietà.

Dipingendo il proprio sguardo, Caravaggio definisce l’unico modo di poter guardare all’orrore del mondo. Stabilisce geometricamente la giusta distanza a cui collocarsi per fissare la bestia. Dentro la tela, manifestamente accanto alle cose, non fuori con il pennello in mano. Eppure sa anche che tale sguardo è inefficace, non cambierà il corso delle cose. Non impedirà l’omicidio di quell’uomo anziano caduto per terra, mentre prova a parare i colpi della lama a mani nude.

Un-autoritratto del Caravaggio.

La luce che illumina il dipinto si spegne di colpo, e mi rendo conto di non avere più spiccioli nelle tasche per farla riaccendere. Mi giro intorno alla ricerca del sostegno di qualche turista, ma non c’è più nessuno.

Il dipinto di colpo è piombato nell’oscurità. Scorgo ancora il corpo del carnefice, ma il volto del Merisi si percepisce appena. Ormai è quasi sparito del tutto, perso nell’ombra.

[…] Ora mi chiedo se lo sguardo di Caravaggio non sia anche il nostro sguardo nei confronti dei naufragi, dei viaggi dei migranti e soprattutto della violenza politica o economica che li genera.

Nella migliore delle ipotesi, ovviamente. Quando cioè quello sguardo non è inquinato dall’apatia, dall’indifferenza, dallo stesso fastidio per l’oscenità della morte. Quando quello sguardo non è già, fin dal principio, connivente con la lama dell’aguzzino.

Non appena osserviamo il mondo con gli stessi occhi di Caravaggio, esso si rivela come un universo di violenza ferina. Tuttavia, non è la violenza a sgomentarci. Ma il fatto che, anche quando comprendiamo pienamente le sue leggi, non riusciamo ad arrestarle.

Si può ridurre il male? Si possono creare delle zone libere all’interno delle quali il suo impatto sia meno devastante? È possibile risolvere le cause che generano la fuga in massa di interi popoli? Riusciamo a dare a quelle cause il nome di stermini silenziosi?

E, soprattutto, riusciamo a capire che i viaggi vengono dopo tutto questo?

Attraversare mezzo mondo per ritrovarsi in Europa non è solo un fatto geografico, non riguarda soltanto le dogane, le polizie di frontiera, i passeurs, gli scafisti, i trafficanti, i centri di detenzione, le navi militari, i soccorsi, gli aiuti, i tir, le corse e le rincorse, gli stop e i respingimenti. Non riguarda solo questo, benché tutto questo possa coincidere, per molti, con l’evento saliente della propria esistenza. Ha a che fare innanzitutto con se stessi. Saltare i muri è innanzitutto un’esperienza individuale.

Alla base di ogni viaggio c’è un fondo oscuro, una zona d’ombra che raramente viene rivelata, neanche a se stessi. Un groviglio di pulsioni e ferite segrete che spesso rimangono tali. Ma capita altre volte che ci siano dei viaggiatori che ne hanno passate così tante da esserne saturi. Sono talmente appesantiti dalla violenza e dai traumi che hanno dovuto subire, talmente nauseati dall’odore della morte che hanno avvicinato, da non voler fare altro che parlarne.

Allora, in quei momenti, hanno bisogno di incontrare un altro viaggiatore. Perché solo un altro viaggiatore può capire il peso delle parole che pronunceranno, solo un altro viaggiatore può indicargli la strada della leggerezza. Tutti gli altri restano sempre a qualche metro di distanza, sulla terraferma, incapaci di afferrare il senso di ciò che viene detto.

Ho impiegato molto tempo per capirlo. Bisogna farsi viaggiatori per decifrare i motivi che hanno spinto tanti a partire e tanti altri ad andare incontro alla morte. Sedersi per terra intorno a un fuoco e ascoltare le storie di chi ha voglia di raccontarle, come hanno fatto altri viaggiatori fin dalla notte dei tempi.

Ascoltare dalla voce di chi ha oltrepassato i confini come essi sono fatti. Come sono fatte le città e i fiumi, le muraglie e i loro guardiani, le carceri e i loro custodi, gli eserciti e i loro generali, i predoni e i loro covi. Come sono fatti i compagni di viaggio, e perché – a un certo punto – li si chiama compagni.

Come sono fatte le barche.

Come sono fatte le onde del mare.

Come è fatto il buio della notte.

Come sono fatte le luci che si accendono nell’oscurità.

Quelle voci sono plasmate con la stessa pasta dei sogni. Si riempiono di rabbia e utopia, desiderio e paura, misericordia e furore.

La terra e il cielo di prima non ci sono più laddove un nuovo cielo e una nuova terra si stagliano davanti ai loro discorsi.

Sovente si infervorano. E allora gli occhi si sgranano e le bocche si torcono per afferrare le sillabe che compongono la parola da cui tutte le altre discendono. E ogni volta che viene pronunciata, il mondo nuovo si affretta a venire mentre quello vecchio scompare lentamente. Il desiderio cresce, la foga diviene innocente e i morti sembrano meno morti, tanto che la sorte può essere sfidata ancora una volta. Quella parola indica una linea lunga chilometri e spessa anni. Un solco che attraversa la materia e il tempo, le notti e i giorni, le generazioni e le stesse voci che ne parlano, si inseguono, si accavallano, si contraddicono, si comprimono, si dilatano.

È la frontiera.

Per molti è sinonimo di impazienza, per altri di terrore.

Per altri ancora coincide con gli argini di un fortino che si vuole difendere. Tutti la mettono in cima alle altre parole, come se queste esistessero unicamente per sorreggere le frasi che delineano le sue fattezze.

La frontiera corre sempre nel mezzo.

Di qua c’è il mondo di prima. Di là c’è quello che deve ancora venire, e che forse non arriverà mai.

Alessandro Leogrande, La frontiera, Feltrinelli, 2017, pp. 309-314.

Quarta di copertina

C’è una linea immaginaria eppure realissima, una ferita non chiusa, un luogo di tutti e di nessuno di cui ognuno, invisibilmente, è parte: è la frontiera che separa e insieme unisce il Nord del mondo, democratico, liberale e civilizzato, e il Sud, povero, morso dalla guerra, arretrato e antidemocratico. È sul margine di questa frontiera che si gioca il Grande gioco del mondo contemporaneo. Questa soglia è inafferrabile, indefinibile, non-materiale: la scrittura vi si avvicina per approssimazioni, tentativi, muovendosi nell’inesplorato, là dove si consumano le migrazioni e i respingimenti, là dove si combatte per vivere o per morire. Leogrande ci porta a bordo delle navi dell’operazione Mare Nostrum e pesca le parole dai fondali marini in cui stanno incastrate e nascoste. Ci porta a conoscere trafficanti e baby-scafisti, insieme alle storie dei sopravvissuti ai naufragi del Mediterraneo al largo di Lampedusa; ricostruisce la storia degli eritrei, popolo tra i popoli forzati alla migrazione da una feroce dittatura, causata anche dal colonialismo italiano; ci racconta l’altra frontiera, quella greca, quella di Alba Dorata e di Patrasso, e poi l’altra ancora, quella dei Balcani; ci introduce in una Libia esplosa e devastata, ci fa entrare dentro i Cie italiani e i loro soprusi, nella violenza della periferia romana e in quella nascosta nelle nostre anime: così si dà parola all’innominabile buco nero in cui ogni giorno sprofondano il diritto comunitario e le nostre coscienze. Quanta sofferenza. Quanto caos. Quanta indifferenza. Da qualche parte nel futuro, i nostri discendenti si chiederanno come abbiamo potuto lasciare che tutto ciò accadesse. Quella parola indica una linea lunga chilometri e spessa anni. Un solco che attraversa la materia e il tempo, le notti e i giorni, le generazioni e le stesse voci che ne parlano, si inseguono, si accavallano, si contraddicono, si comprimono, si dilatano.

È la frontiera.

Si può accedere ad ogni singola pagina pubblicata aprendo il file word

Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 15-02-2018)

Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 15-02-2018)

N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web e quindi considerati di pubblico dominio. Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo: info@petiteplaisance.it, e saranno immediatamente rimossi.

Seguici sul sito web

***********************************************

***********************************************

![]() Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 30-07-2018)

Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 30-07-2018)