Michail Bacthin (1895-1975) – Il riso autentico non esclude la serietà, ma la purifica dal dogmatismo, dall’unilateralità, dalla sclerosi, dal fanatismo, dalla perentorietà, dalla intimidazione. Il riso è una forma interiore e non esteriore

Alla luce delle epoche passate, siamo troppo spesso obbligati a “credere sulla parola ad ogni epoca”, cioè a credere ai suoi ideologi ufficiali – in, misura più o meno grande – poiché non sentiamo la voce del popolo, non sappiamo trovare né decifrare la sua espressione pura e schietta […].

Questo vecchio potere e questa vecchia verità avanzano pretese di assolutismo, di valore extratemporale […] Il potere e la verità dominanti, non accorgendosi della propria origine, dei propri limiti, della propria fine, del proprio volto vecchio e ridicolo, e del carattere comico delle loro pretese di eternità ed immutabilità, non riescono a vedersi nello specchio del tempo. E i rappresentanti del vecchio potere e della vecchia verità recitano la loro parte con l’aspetto più serio e con i toni più seri […].

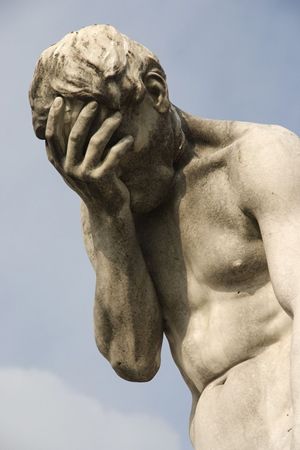

C’è sempre in questa serietà un elemento di paura e di intimidazione … Nella cultura di classe la serietà era ufficiale, autoritaria, si associava alla violenza, ai divieti, alle restrizioni […]. Il potere, la violenza, l’autorità non usano mai il linguaggio del riso. Il riso non impone divieti né restrizioni […].

La vittoria sulla paura, […] percepita non soltanto come vittoria sulla paura mistica (“paura divina”), ma sulla paura davanti alle forze della natura, soprattutto come vittoria sulla paura morale, che incatena, opprime e offusca la coscienza dell’uomo: la paura di tutto ciò che è sacro e vietato (“tabu” e “mana”), del potere divino e umano, dei comandi e dei divieti autoritari […].

Vincendo la paura, il riso ha rischiarato la coscienza dell’uomo e gli ha rivelato un mondo nuovo […]. Il popolo non si esclude da tutto il mondo in divenire. È anch’esso incompiuto; anch’esso, morendo, nasce e si rinnova […]. Il riso ambivalente del popolo esprime […] l’opinione del mondo intero in divenire, in cui si trova anche colui che ride […].

Il riso autentico, ambivalente e universale, non esclude la serietà, ma la purifica e la completa. La purifica dal dogmatismo, dall’unilateralità, dalla sclerosi, dal fanatismo e dalla perentorietà, dagli elementi di paura o di intimidazione, dalla didatticità, dall’ingenuità e dall’illusione, dalla fissazione nefasta e unilaterale […]. Il riso è una forma interiore, non esteriore […]. Esso ha liberato non soltanto dalla censura esteriore, ma soprattutto dal grande censore interiore, dalla paura del sacro, delle proibizioni autoritarie, dal passato, dal potere: paure ancorate nello spirito umano da migliaia di anni […]. Ha aperto gli occhi sul nuovo e sul futuro […].

Il riso ha rivelato un mondo nuovo soprattutto nel suo aspetto gioioso e lucido […]. E non si è mai riusciti a renderlo del tutto ufficiale. È rimasto sempre l’arma della libertà nelle mani del popolo. In contrapposizione al riso, la serietà […] era interiormente pervasa da elementi di paura, debolezza, docilità, rassegnazione, menzogna, ipocrisia o, al contrario, da elementi di violenza, intimidazione, minacce, divieti. Sulla bocca del potere la serietà intimidiva, esigeva e vietava; in quella di coloro che erano sottomessi, al contrario, tremava, si sottometteva, adulava, lodava […].

La serietà opprimeva, terrorizzava, incatenava; mentiva ed era ipocrita […]. Era chiaro che dietro al riso non era mai nascosta la violenza, che il riso non esigeva alcun rogo, che l’ipocrisia e l’inganno non ridono mai, ma hanno addosso una maschera seria, che il riso non ha dogmi e non può essere autoritario, che non è segno di paura, ma è coscienza di forza, che è legato all’atto sessuale, alla nascita, al rinnovamento, alla fecondità, all’abbondanza, al mangiare e al bere, all’immortalità del popolo, ed è legato all’avvenire, al nuovo, al futuro, e gli sgombera il cammino. È per questo motivo che del tutto spontaneamente non si credeva alla serietà mentre si confidava molto nel riso dei giorni di festa […]. La nozione della festa con la cultura borghese non ha fatto altro che diminuire e snaturarsi […].

La festa è la categoria principale e indistruttibile della cultura umana […]. Le feste (qualunque esse siano) sono una forma primaria molto importante della cultura umana. Non si deve considerarle né spiegarle come un prodotto delle condizioni e degli scopi pratici del lavoro collettivo o, interpretazione ancora più volgare del bisogno biologico (fisiologico) di riposo periodico. Le festività hanno sempre avuto il contenuto essenziale e il senso profondo di una concezione del mondo. Mai alcun “esercizio” di organizzazione e di perfezionamento del processo di lavoro collettivo, alcun “giocare a lavorare”, alcun riposo o tregua nel lavoro sono potuti diventare delle feste in sé. Perché divenissero feste c’era bisogno di un qualche altro elemento attinto da una diversa sfera della vita comune, da quella spirituale-ideologica. Dovevano essere sanzionate non dal mondo dei mezzi e delle condizioni indispensabili, ma da quello degli scopi superiori dell’esistenza umana […]. Senza tutto ciò non poteva esistere alcun clima di festa.

Le festività hanno sempre un rapporto essenziale con il tempo. Alla loro base sta sempre una concezione determinata e concreta del tempo naturale (cosmico), biologico e storico. Inoltre esse, in tutte le fasi di evoluzione storica, sono state legate a periodi di crisi, di svolta, nella vita della natura, della società e dell’uomo. Il morire, il rinascere, l’avvicendarsi e il rinnovarsi sono sempre stati elementi dominanti nella percezione festosa del mondo […]. Le forme della festa popolare sono rivolte al futuro e rappresentano la vittoria di questo futuro […] sul passato […]. L’immortalità del popolo garantisce il trionfo del futuro.

La nascita di qualcosa di nuovo, di più grande e di migliore è indispensabile come la morte di ciò che è vecchio. L’uno si trasforma nell’altro, il migliore mette in ridicolo e distrugge il peggiore. Nell’insieme del mondo e del popolo non c’è posto per la paura; la paura può penetrare soltanto in quella parte che si è staccata dal tutto, in quella parte che sta morendo, presa separatamente da tutto ciò che sta venendo alla luce. L’insieme del popolo e del mondo trionfa allegramente e impavidamente […].

MICHAIL BACHTIN

Michail Michajlovič Bachtin – Wikipedia

Michail Bachtin – Homolaicus

L’importanza di Michail Bachtin – Homolaicus

MICHAIL BACHTIN, UN FILOSOFO IN DIALOGO CON LA

Le forme del tempo e del cronotopo nel romanzo

Introduzione alla polifonia di Michail Bachtin – Sulla letteratura

MICHAIL BACHTIN TRA ESTETICA, SEMIOTICA E …

****************************************************************************************************