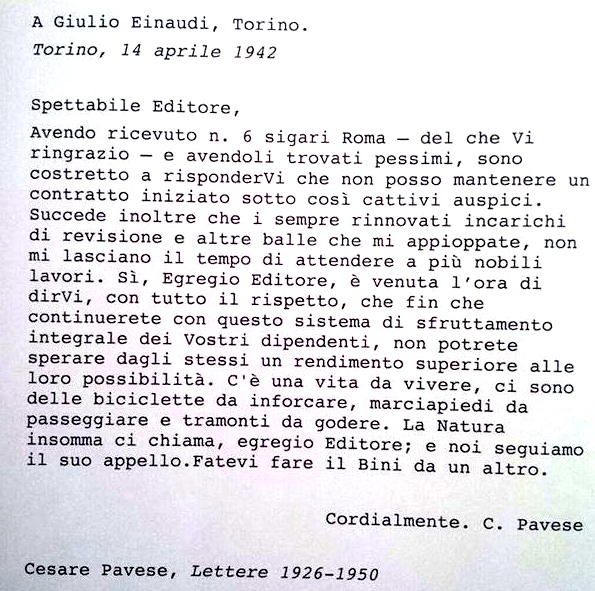

Periodico di documentazione culturale e politica,

Anno VII, NN. 20/22,

Luglio 1981/Febbraio 1982.

Redazione: Giancarlo Paciello, Carmine Fiorillo.

Un mito pericoloso: la “sicurezza”

“L’ammiraglio Antoine Sanguinetti, messo anticipatamente in pensione in virtù di un decreto di Valery Giscard d’Estaing per aver fatto uso del diritto di parlare, di questo diritto ne fa oggi un dovere. Con l’autore, alla sua quarta fatica, si sfoglieranno le pagine degli annuari militari che indicano il bilancio reale delle forze Est/Ovest; si scopriranno rapporti pubblicati dalla N.A.T.O., dalla Commissione Trilaterale, sconosciuti al grande pubblico, e che svelano l’origine dell’evoluzione (antidemocratica delle democrazie occidentali); con la lettura di questo libro si prenderà conoscenza di leggi dimenticate che ci ricordano i nostri diritti di cittadini. Questo libro si rivolge a tutti coloro che si interessano ai problemi politici internazionali e nazionali; Contiene informazioni ed analisi abitualmente riservate agli specialisti; espresse qui con un linguaggio volutamente semplice e chiaro …”.

Ecco quanto è scritto sul retro di copertina del libro di Antoine Sanguinetti, Le devoìr de parler, Editions Fernand Nathan, 1981. Presentiamo al lettore italiano la traduzione del sesto capitolo (Un mythe dangereux, la “sécurité”). Nella Prefazione (pp. 7-8), Sanguinetti scrive: “In questa fine di secolo, i paesi del mondo intero sono divenuti la posta in gioco e gli oggetti di un processo di gigantesca colonizzazione, attuata dagli Stati Uniti e dall’Unione Sovietica; un processo che tende a stabilire un nuovo ordine mondiale, fondato su una nuova suddivisione di zone d’influenza. Ora, con il pretesto della minaccia di una forza sovietica sistematicamente sopravvalutata dai mass-media occidentali e dalla NATO per giustificare l’Alleanza, gli Stati europei si schierano per la dominazione americana. Le voci che denunciano questo fatto si perdono in un brusio di idee acquisite che ci si sforza, con tutti i mezzi, di inculcare negli europei. Per perpetuare, la rassegnata obbedienza dei popoli a questo sistema, questi ultimi sono mantenuti in uno stato che è a mezza strada tra l’ipnosi e l’ignoranza Si mette iri opera di tutto per persuadere i popoli europei. che gli affari mondiali sono loro ormai inaccessibili tanto essi sono incomprensibili ai comuni mortali, quanto appare ineluttabile e fatale il corso che essi prendono. I grandi mezzi moderni di informazione, agli ordini dei governanti e dei possidenti, si incaricano di accentuare questa anestesia, che piace a ‘coloro che sanno’, e serve ai disegni di ‘coloro che dirigono’ gli affari dell’Occidente”.

***

La nozione di sicurezza è. relativamente recente. Da sempre, in Europa, e fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, si parlava in realtà di difesa, non di sicurezza. La difesa era 1’approccio tradizionale delle nazioni europee che riguardava soprattutto il loro territorio. Consisteva nel battersi quando si era attaccati, o quando si credeva di esserlo: era chiaro e senza ambiguità. Ciò avveniva soltanto quando un vicino turbolento decideva d’invadervi per strapparvi una provincia o una garanzia, o più raramente un impegno. Gli eserciti, nati o meno dal popolo, si dirigevano allora in massa contro il “nemico”, “per difendersi dall’aggressione”, per respingerlo al di là delle frontiere. Si era così in guerra per un certo tempo; ma, altrimenti, si era più spesso in pace.

Oggi tutto è cambiato perché gli Stati Uniti hanno inventato, per giustificare la loro partecipazione a due guerre mondiali, una nozione di sicurezza che apre orizzonti molto diversi e che essi hanno imposto come dottrina alle alleanze militari alle quali partecipano e che dominano in virtù della loro potenza.

***

La genesi del concetto di sicurezza

Tutto è cominciato dalla partecipazione degli Stati Uniti alle due guerre mondiali, 1914-’18 e 1939-1945. Dal punto di vista dei cittadini americani, terribilmente conformisti, c’erano state due deroghe fragranti, e che richiedevano delle spiegazioni, alla sacrosanta dottrina Monroe, di cui essi si nutrivano fin dalla nascita, come uno dei dieci comandamenti che governavano il loro Stato: in politica estera, divieto di immischiarsi nei fatti estranei al loro continente.

Come giustificazione, il pretesto di difesa, così comodo in Europa, non era sufficiente. Innanzitutto, il governo americano, almeno nel 1940, aveva fornito materiali agli Alleati, fin dall’inizio delle ostilità; poi, ci si è sempre posti la domanda di sapere se Roosevelt non fosse al corrente dell’attacco di Pearl Harbour e non lo avesse deliberatamente lasciato compiere per poter impegnare il suo paese nella guerra; infine, il territorio degli Stati Uniti (il territorio propriamente detto, non era mai stato direttamente minacciato. Evidentemente! Il suolo stesso degli Stati Uniti è in realtà inaccessibile ad ogni nemico e le sue frontiere sono fisicamente inviolabili. Al Nord e al Sud, ci sono il Canada ed il Messico, due nazioni talmente pacifiche che sarebbero incapaci di scalfire il loro grande vicino anche se lo volessero; quanto all’Est ed all’Ovest, due immensi oceani, rigorosamente insormontabili in forze, quando si pensi ai prodigi d’immaginazione, di preparazione e di esecuzione ai quali furono costretti gli Alleati nel 1944, per superare il magro fossato della Manica.

È stato detto, perciò ai più accaniti discepoli di Monroe che, dal momento che degli interessi esterni degli Stati Uniti erano stati attaccati – navi mercantili o colonia (Hawaii) era stato indispensabile battersi, per garantirsi la sicurezza. È con la stessa ottica che dovette giustificarsi nel dopoguerra Truman nel mettere in piedi l’Alleanza atlantica: la sicurezza futura degli Stati Uniti esigeva che essi non potessero essere trascinati in un terzo conflitto per difendere 1’Europa, ivi compreso il nemico di ieri, il giorno in cui gli staliniani, assimilati agli hitleriani per facilitare l’adesione popolare all’uscita dalla guerra, tenteranno di impadronirsene. Così reggeva: certo non si andava a dire al popolo che il vero obiettivo era di integrare 1’Europa in un Impero che stava nascendo.

Si tratta in realtà di un’ideologia

Era il momento in cui gli Stati Uniti, ubriacati dalla vittoria, cedevano al complesso di potenza. Nello stesso tempo, il Pentagono, impegnato in un’alleanza firmata per cinquant’anni, codificava la dottrina di sicurezza che doveva regolarla. Non bisogna perdere di vista che ciò è stato realizzato sotto la presidenza di Truman, venditore d’ombrelli del suo Stato, e nel quale dunque il politico era largamente superato dallo spirito di un commerciante molto sensibile a problemi relativi a grossi guadagni. Infine la dottrina della “sicurezza nazionale” è stata presentata al Congresso da Harry Truman il 12 marzo 1947, due anni prima della firma del trattato dell’Alleanza Nord-Atlantica. In questo trattato, molto breve, proprio la parola “sicurezza” compare nove volte; ma mai nel contesto ideologico che manifesterà apertamente sette anni più tardi, nell’articolo 30 del rapporto del Comitato dei Tre. E tuttavia, si tratta proprio di un’ideologia.

La base della dottrina è che gli interessi degli americani, che non hanno molti territori esterni come la Francia, sono sostanzialmente collegati tal concetto di “libera impresa”, fondamento del capitalismo, che ha fatto la loro potenza, consentendo loro di prendere il controllo dell’economia mondiale. Molto logicamente perciò, ogni minaccia a questo controllo, contro le multinazionali che lo esercitano, o contro l’ideologia economica sulla quale poggia, diventa una minaccia alla loro sicurezza ed esige la loro ingerenza negli affari degli altri. Anche qui, la cosa si regge, pur non essendo molto entusiasmante per noi. A partire da ciò, in modo più che semplicista, la dottrina divide il mondo contemporaneo in due campi antagonistici e due soltanto [secondo i più puri principi del manicheismo. Da una parte il Bene, l’Occidente – vocabolo rassicurante, evocatore di cultura e di storia molto più di quanto faccia il capitalismo – ed il suo succedaneo, il colonialismo. Dall’altra, il comunismo, identificato con il Male assoluto. Tra i due non può esserci nulla, perché le due ideologie antinomiche si abbandonano ad una guerra permanente che assume su tutti i piani i caratteri di un conflitto totale e non sopporta perciò alcun compromesso. Secondo questa dottrina, la sicurezza degli Stati Uniti è in gioco perciò dovunque il comunismo rischia di affermarsi, o democraticamente attraverso le elezioni, o attraverso rivolte interne di minoranze, o attraverso pressioni esterne sulle nazioni. Ogni ricerca di una terza via ideologica più sfumata è pericolosa e viene qualificata immediatamente e preventivamente come “assurdità neutralista”, perché, tutto ciò che allontana dal capitalismo ortodosso avvicina al comunismo. Del resto, a ben riflettere, anche se si tratta di soluzioni rispettose delle libertà, oltre che più conformi ai valori tradizionali dei popoli cui ci riferiamo, come il socialismo europeo, non possono risultare che manovre sovversive nelle quali si riconosce evidentemente la mano di Mosca: perché chi potrebbe, senza essere manipolato, desiderare altro che l’“american way of life” (la concezione americana della vita)? E, dicendo così, gli americani sono certamente in buona fede, tanto è forte il loro sentimento che non possa esservi nulla di meglio.

Questa dottrina della “sicurezza” presenta evidentemente dei vantaggi considerevoli quando ci si è fatti carico, come gli Stati Uniti, della protezione di un certo numero di clienti: perché il confondere la sicurezza del “mondo libero” con quella del capitalismo internazionale offre evidentemente delle facilitazioni per imporre la sua egemonia economica ai suoi partner ed integrarli così, progressivamente, al proprio Impero. l militari americani che affinavano la dottrina due anni prima della firma del trattato Nord-Atlantico sapevano quello che facevano. In quel momento, ormai, per ogni nazione che si preparava ad associare la propria sicurezza a quella degli americani nel quadro di un’alleanza ineluttabilmente dominata da questi ultimi, ciò comportava l’accettazione dei principi del sistema capitalistico e di schierarsi ipso facto sotto la bandiera yankee; l’accettazione della loro egemonia, economica innanzitutto, ma anche, di conseguenza, culturale e politica. È quello che è capitato all’Europa Occidentale, noi compresi. Ma questo pericolo di rinuncia alla propria indipendenza, già grande e che avrebbe dovuto bastare per far condannare il sistema, non era la sola cosa dell’operazione.

***

I pericoli insiti nella dottrina

Perché bisogna anche saper vedere la terribile pericolosità di questo “concetto di sicurezza” sul piano della democrazia alla quale non può fare che dei danni; alla quale ha già fatto, e realmente, dei danni. E ciò, per diverse ragioni. La prima è che, dal momento che la sicurezza è uno stato precario per natura, la nazione che si richiama ad essa si mette, ipso facto, in uno stato di guerra permanente. Ciò significa, sembra proprio di sfondare una porta aperta, che lo stato di pace. non esiste più. Bisogna trarne interamente le conseguenze: la nazione sarà dunque in stato di assedio, la qual cosa comporta sempre un allontanamento dal diritto comune; l’azione preventiva, anche all’esterno, diventa legittima; con il pretesto dell’urgenza di risposte necessarie si può finire con l’escludere ogni controllo democratico di queste risposte. Inoltre, in nome della travolgente ricerca di una sicurezza inaccessibile in assoluto, si rischia di portare indietro i limiti della legittimità d’azione del potere incaricato di questa sicurezza. E poi, chiunque esprima l’idea che il sistema economico. di libera impresa non è, obbligatoriamente, il migliore, e che potrebbe essere cambiato, diventerà per ciò stesso un pericolo, un nemico che deve essere perseguito in quanto sovversivo. C’è così, in tutto questo, un attentato diretto e specifico alle libertà d’opinione e d’espressione, che inceppa automaticamente il gioco normale della democrazia. Infine, nella misura in cui posizioni politiche divergenti – senza arrivare a parlare di opposizione – possono manifestarsi ovunque, senza riferimento alle frontiere, si aggiunge alla nozione classica di avversario dell’esterno, quella di nemico dell’interno, il famoso nemico interno. E si sopprime con l’occasione la distinzione essenziale tra l’Esercito e la Polizia. In ogni caso, per questo accumulo di restrizioni delle libertà fondamentali e di lotta eventuale contro i suoi stessi cittadini, si creano ineluttabilmente condizioni di dissidenza e di repressione, di terrorismo e di contro-terrorismo al limite della rivolta armata e della guerra civile. C’è di che diffidare, almeno. E, comunque, di che riflettere.

***

La degradazione della democrazia americana

Effettivamente sul continente americano, dopo che il Pentagono ha promosso la sua nuova dottrina al rango di una mistica che ha sostenuto gli Stati Uniti da Truman in poi e che continua ancora oggi, i risultati non si sono fatti attendere. Anche in questo paese, dove gli animi sono pure in via di principio impregnati di democrazia e di Diritti dell’Uomo, la dottrina ha immediatamente spinto alla caccia dei comunisti, sotto l’alta direzione di McCarthy, dal 1948 al 1952. Chiunque esprimeva un dubbio sull’azione del governo, o sulla giustizia del sistema sul piano internazionale, economico, sociale, razziale o altro, era tacciato di comunismo, e trascinato di fronte alla Commissione d’Inchiesta. Fu in quegli anni che si verificò l’abominevole caso dei coniugi Rosemberg, di cui recentemente, si è occupata anche la televisione. Le cose poi, si sono molto ridimensionate fortunatamente. Ma, 1’ho già detto, la nozione stessa di guerra permanente e totale esige una sottomissione assoluta di tutti allo Stato, e che questo possa reagire immediatamente ai pretesi attacchi dell’avversario. Si rischia così che, molto presto, esso non tolleri più alcun freno.

E così, com’era prevedibile,1o Stato americano ha subito progressivamente una degradazione delle sue istituzioni: potenza crescente degli uomini dell’apparato e, parallelamente, deterioramento del controllo del legislativo sull’esecutivo, controllo che è pur sempre la base di ogni democrazia; fino alla battuta d’arresto del Watergate, diretto inizialmente proprio contro gli uomini d’apparato prima di coinvolgere Nixon con loro.

Oggi, tuttavia, si vedono ancora a Washington “consiglieri personali” del Presidente, per esempio, proprio per la sicurezza, l’illustre Brzezinski: il fatto è che si sono prese delle nefaste abitudini, e la famosa democrazia americana le conserva come una ferita cronica, una piaga aperta. Detto questo, se i danni della dottrina fossero rimasti limitati agli Stati Uniti, non me ne sarei preoccupato troppo: tanto peggio per loro, bastava che non la inventassero. Ma loro l’hanno imposta, per favorire la loro potenza, ad altri popoli intrappolati in alleanze, decennio dopo decennio, senza che se ne veda la fine. E noi francesi, come gli altri europei, siamo direttamente coinvolti.

***

Danni in America Latina

Ma, prima di parlare dell’Europa; voglio fermarmi un momento, rapidamente, sull’America Latina. L’insieme delle Americhe, è, da molto tempo, la principale riserva di caccia degli Stati Uniti, ed è considerata come strettamente legata alla loro sicurezza. La dottrina di difesa del sistema politico-economico nord-americano doveva perciò almeno qui cavarsela con onore, se così posso esprimermi. In queste nazioni latino-americane feudali e sottosviluppate, nelle mani di persone meno impregnate di tradizioni democratiche dei nord-americani, era evidente che avrebbe fatto dei danni, C’era da aspettarselo, ed è successo! Numerosi militari dell’America Latina, da 80 a 90mila, sono stati istruiti nelle scuole specializzate degli Stati Uniti, in particolare a Panama, dove hanno preso a grosse dosi questa dottrina militare straniera, che identifica la sicurezza della nazione con quella del sistema economico. In queste condizioni, una volta rientrati a casa loro, ogni volta che la miseria e l’ingiustizia sociale provocavano delle sommosse popolari che puntavano più che comprensibilmente a cambiare lo stato delle cose, costoro hanno applicato la lezione imparata, attribuendone la causa alla “sovversione del comunismo internazionale”, alla “mano di Mosca”, per reprimerle selvaggiamente. In questa ottica, essi hanno spesso preso il potere per dichiarare una guerra permanente ai loro concittadini, sospettati di essere complici del “nemico”. E quando la disperazione spingeva degli intellettuali ad un terrorismo incapace dopo tutto di coinvolgere le masse, questi ufficiali hanno promosso un contro-terrorismo assolutamente sproporzionato rispetto a quello cui diceva di opporsi, e rispetto ai pericoli reali della “sovversione”.

La maggior parte delle nazioni latino-americane si trovano così oggi sotto il tallone di dittature sanguinarie: né con la complicità né con l’approvazione del popolo americano, sempre annegato nei buoni sentimenti, ma con l’appoggio attivo della CIA che non si fa certo mettere in imbarazzo dagli scrupoli. E’ molto comoda, e molto pratica, questa dualità d’apparenza e d’azione che permette di conservare una buona immagine di marca e una coscienza angelica, mentre la CIA fa tranquillamente i suoi tiri mancini. Si trovano, così, “giunte” di sicurezza nazionale in Cile – che non aveva tuttavia mai ceduto alle delizie dei colpi di Stato militari – e poi in Brasile, in Argentina, in Paraguay ed in Uruguay, in Bolivia ed in El Salvador. In Nicaragua il popolo, guidato dai sandinisti, è riuscito a sbarazzarsene malgrado l’appoggio americano a Somoza.

In tutti gli altri paesi che ho appena citato, in diverso grado e con sfumature diverse, regna sempre l’orrore e l`arbitrio: in El Salvador, dove quattordici famiglie, che controllano l’esercito e posseggono le terre, rifiutano ogni riforma agraria e fanno assassinare dai 30 ai 40 contadini al giorno, quando non è la volta dell’arcivescovo Romero, per perpetuare il sistema; in Paraguay, che geme da trenta anni sotto la dittatura sanguinosa del generale Stroessner; in Uruguay, che detiene il record mondiale dei prigionieri politici in rapporto alla sua popolazione. Del resto, è proprio là che un altro generale, Liber Seregni, è stato condannato a 14 anni di reclusione dai suoi pari, ed è stato degradato, per aver presentato la sua candidatura alla presidenza come un volgare civile, invece di usare i metodi normali della sua casta. Ed è stato condannato per perversa inclinazione alla democrazia. Per il Brasile, l’Occidente è abbastanza contento e le sue relazioni internazionali sono buone. Là, i militari applicano la dottrina di sicurezza nazionale ortodossa: uccidono, ma moderatamente; praticano una selezione. E poi, sono più ricchi di altri: bisogna, perciò, tenerseli da conto. Il Cile, invece, è stato più maldestro, al punto da diventare imbarazzante. Non si può incominciare massacrando un Presidente. E anche un po’ miope, ed è necessario che il mondo condanni, compresa Washington, senza giungere tuttavia alla rottura delle relazioni diplomatiche. Perché, alla fin fine, il colpo di Stato di Pinochet ha comportato il ritorno massiccio ed il ristabilimento degli interessi americani in Cile, e non bisognava esagerare nello storcere la bocca, correndo il rischio di offendere i nuovi dirigenti di questo paese. E poi, il Pinochet – non lo si dirà mai abbastanza –, resta comunque relativamente moderato rispetto ad altri come Videla. È vero che ha imprigionato migliaia di persone, che ne ha fate uccidere centinaia, ma a costoro veniva sempre contestato qualcosa. Venivano arrestati per essere giudicati: per ragioni più o meno credibili, ma sempre per giudicarli, con un capo di accusa. Quanto al nome degli uccisi, lo si conosce di quasi tutti: ci sono relativamente pochi scomparsi. Non è come in Argentina!

***

Il caso particolare, ed estremo, dell’Argentina

In Argentina, ciò, che c’è di sconvolgente, è il metodo messo a punto: non si sa chi è in carcere, non si sa chi è morto, non si sa chi sopravvive. È questo l’aspetto peculiare e che può condizionare nel terrore un’intera popolazione. E tutto ciò dura da anni. Sono scomparse, a dir poco, diciamo 15.000 persone, uomini, donne, adolescenti o bambini di pochi anni, spesso bambini di pochi mesi, colpiti evidentemente dal virus della sovversione, e tutto questo continua. Tutto è cominciato, d’altronde, con le 3A, l’Alleanza Anticomunista Argentina, un’organizzazione paramilitare fascista di cui si sostiene sia un’illustre membro l’ammiraglio Massera, capo della Marina ed uno dei quattro della giunta che prese il potere. Ora, dell’AAA, non si parla più, è superata. Siamo ora in presenza delle “bande incontrollate”, come dicono loro. Quando sono andato in Argentina, nel gennaio 1978, per indagare per conto della Federazione internazionale dei Diritti dell’Uomo, non avevano che queste parole in bocca. Sono stato ricevuto per tre quarti d’ora dal ministro degli Affari esteri, l’ammiraglio Montès; per due ore dal ministro degli Interni, il generale Harguindeguy; per una mezz’ora dall’ammiraglio Massera, già citato; tutti ammiragli o generali, ovviamente. E il discorso era sempre lo stesso: “Ci calunniano. Noi non abbiamo che 3.472 prigionieri politici; presto renderemo nota la lista dei loro nomi; tutti gli altri, non è che li neghiamo, ma si tratta dell’operato di bande incontrollate”. Solo l’ammiraglio Massera – tra colleghi ce lo si può’ permettere – mi lascerà intendere confidenzialmente che la Marina è senz’altro pura, ma che “l’Esercito è imbottito di fascisti”. Queste “bande incontrollate”, ho avuto occasione anch’io, come tutti, di vederle passare a Buenos Aires: sono membri della polizia e delle forze armate, in borghese, salvo quando non hanno avuto il tempo di cambiarsi, ma che non esitano mai a far mostra della loro identità, ostentando loro documenti ufficiali; che circolano su macchine dell’Esercito senza targa; con una dotazione molto omogenea, di armi dell’Esercito, non pistole come capita sempre per gli oppositori o per i terroristi improvvisati. E la Polizia bloccava in ogni occasione il traffico per lasciarli passare, la qual cosa dimostrava con chiarezza la volontà del governo di por fine a queste pratiche. Sembra che un certo numero di persone che scompaiono, vengano bruciate di notte. Una volta si ritrovavano dei cadaveri galleggianti sui fiumi, in mare, ma ciò si notava troppo; oggi, più niente di tutto ciò. Ma si vedono correntemente camion dell’Esercito che trasportano corpi, di notte, ai forni crematori dei cimiteri di Buenos-Aires. Il lavoro non viene fatto su grande scala tanto da giustificare le camere a gas, come sotto Hitler.

***

Una internazionale del terrorismo di Stato

C’è disgraziatamente un fatto ancor più grave, ammesso che ciò sia possibile, di tutte queste situazioni particolari di ciascun paese dell’America Latina: è la nascita di una vera «internazionale del terrorismo di Stato, organizzato, sembrerebbe, sotto l’egida dell’Argentina. Questa internazionale estende ormai le sue ramificazioni senza rispetto delle frontiere, a spese dei rifugiati politici che hanno commesso l’imprudenza di restare nel loro continente, in prossimità del loro paese. Molto presto, dopo il colpo di Stato del 24 marzo 1976, i rapimenti e gli assassinii in Argentina dell’ex-presidente boliviano, il generale Juan José Torres, e dei dirigenti politici uruguayani Zelmar Michelini e Hector Gutierez Ruiz, così come di numerosi rifugiati cileni, uruguayani, paraguayani, brasiliani.

Ma, anche fuori dell’Argentina, i fatti si moltiplicano. All’inizio del 1977, a Lima, scompare l’argentino Carlos Maguid. Poi, nel novembre e del dicembre del 1977, in Uruguay, le incarcerazioni, la scomparsa o gli assassinii di diversi argentini: così, Oscar de Gregorio, trasferito illegalmente in Argentina; Jaime Dri, trasferito illegalmente alla famosa Scuola di meccanica della Marina di Buenos Aires, da dove evade nel luglio l978; il pianista Miguel Angel Estrella, che resterà incarcerato a Montevideo fino alla sua liberazione, alla metà di febbraio del 1980, sotto la pressione internazionale. In Brasile: scomparsa nell’agosto del l978 a Rio dell’argentino Norberto Habegger; poi, nel marzo 1980, di Susanna Winstock e di Horatio Domingo Campiglia, che avevo avuto personalmente occasione di incontrare a Parigi. Non era un terrorista. Nei primi giorni di luglio. del l980, scomparsa nel sud del Brasile del reverendo padre Jorge Adur, che si era spostato dall’Argentina in Brasile con la speranza di incontrarvi papa Giovanni Paolo II. Io avevo avuto ugualmente occasione di incontrarlo a Parigi, nel 1978. Non era in nessun caso un terrorista: piuttosto un giusto, preoccupato della sorte dei miseri.

A metà giugno del l980, scomparsa in Perù di cinque argentini. Si sostiene e si scrive sulla stampa di Lima, che l’operazione è stata eseguita da un commando argentino con l’appoggio degli ambienti più reazionari dell’esercito peruviano. Comunque sia, un mese più tardi, uno dei cinque scomparsi, la signora Noemi Esther Gianotti de Molfino, di 54 anni, membro del “Movimento delle madri della piazza di Maggio”, viene ritrovata assassinata a Madrid, in Europa questa volta.

Al di là delle operazioni puntuali contro alcuni individui, la stampa internazionale denuncia infine la partecipazione di consiglieri militari argentini agli sforzi sanguinosi di Somoza per restare alla testa del Nicaragua; ai massacri repressivi che colpiscono l’Honduras e El Salvador; al colpo di Stato dei militari boliviani il 7 luglio 1980, contro le-autorità legali, elette, del loro paese.

Tutti questi militari d’America Latina che hanno la fellonia – grazie alle armi fornite dal loro popolo per la sua Difesa – di arrogarsi il diritto di vita o di morte su di esso in funzione di concetti venuti dall’estero, dovranno certo un giorno render conto dei loro crimini davanti ad un tribunale internazionale. Come hanno fatto prima di loro, a Norimberga, i responsabili e gli esecutori dei massacri totalitari in Europa.

È normale che ci si indigni per il modo in cui l’URSS o la Cecoslovacchia trattano i loro oppositori. Ma, quando si conosce la storia di queste torture, di questi assassinii e di queste decine di migliaia di scomparsi, bisogna comunque constatare che esistono delle gradazioni, ai nostri giorni, anche nell’orrore. E, se non è monopolio di nessuno, è disgraziatamente in questi paesi dell’America Latina – che ci fiancheggiano nella “cristianità occidentale” – che è massimo oggi, sotto l’effetto di una dottrina che sta per contaminarci a nostra volta, noi europei.

***

La posizione speciale dei francesi in Argentina

Ciò sembra in realtà impossibile agli europei, e la maggior parte rifiuterà, senza dubbio, di crederci fino a quando sarà troppo tardi. Noi ci sentiamo molto lontani da questo terrore, da queste dittature che si sono diffuse in America in questi ultimi anni. Eppure!

Ciò che in generale non si conosce sono i legami privilegiati tra alcuni francesi e il regime di Videla: la giunta militare argentina opera in realtà seguendo una variante della dottrina di sicurezza, detta “lotta contro la sovversione”. Questa variante è stata messa a punto dall’Esercito francese sotto l’egida di colonnelli-pensatori, a partire dall’ortodossia NATO, per giustificare ed organizzare i suoi metodi di “lotta” in Algeria. Essa consisteva in una combinazione del Terzo Ufficio “Operazioni militari” e del Quinto Ufficio “Azione psicologica”. In conclusione, questi co1onnelli, che rifiutavano di riconoscere il loro errore e di confessarsi vinti dalle aspirazioni di, un popolo all’indipendenza, si sono ritrovati nell’OAS. Dopo la sconfitta, una parte degli attivisti si rifugiò in Argentina dove gravitavano già, intorno all’ambasciata, alcuni sopravvissuti della collaborazione Vichy-nazisti: un certo Jean-Pierre Ingrand, presidente dell’Alleanza francese, che aiutò De Brinon nella sinistra faccenda delle “selezioni speciali” di Vichy, e fu costretto per questo ad andarsene in esilio; o, nella colonia francese, il dottor Verger, vecchio capo della milizia di Haute-Vienne; la cui donna si vantava, a torto o a ragione, di essere in possesso di un sacco di pelle di partigiano. Con l’aureola dei loro gloriosi precedenti in fatto di tortura e di ratonnádes [violenze esercitate contro un determinato gruppo etnico], alcuni si sono messi al servizio della giunta argentina e attraverso loro, per nostra grave onta, di vecchi ufficiali francesi: accaniti nel voler provare che, se avessero avuto carta bianca, avrebbero conservato l’Algeria alla Francia. Certamente, ma al prezzo di quale massacro? Si cita il generale Gardy, che fu ispettore generale della Legione e che aiuterebbe Videla come esperto anti-sovversione; mentre invece colonnelli, come Trinquier, sono andati ad insegnare in alcune caserme. I suoi libri sono in vendita in tutte le librerie di Buenos Aires: nessuno dubita che l’ultimo, La guerra, recentemente comparso nelle edizioni Albin Michél, e nel quale Roger Trinquier giustifica ancora una volta, in modo particolarmente convincente, l’uso della tortura da parte delle forze dell’ordine, risulterà un grosso successo.

La collaborazione raggiunge a volte delle vette: secondo France-Soir del 3 febbraio 1978, è un veterano dell’OAS che ha rapito, nel dicembre 1977, le due religiose francesi che non sono mai ricomparse. Questo veterano dell’OAS, di cui il giornale non cita disgraziatamente il nome, è stato riconosciuto da un testimone, da lui torturato tre mesi prima; dirigeva un gruppo di servizi speciali dell’Esercito, a La Plata. Diversi reduci dalle carceri argentine, come Cecilia Vasquez o Estella Iglesias, liberate nell’agosto del l979 per intercessione del re di Spagna, testimoniano anche loro di essere state “interrogate” da francesi. E così Jean-Píerre Lhande, presidente francese dell’Associazione dei parenti e degli amici dì scomparsi in Argentina, e sua moglie, torturati uno di fronte all’altro sotto un fiotto di parole proprie di casa nostra.

***

Esistono rapporti privilegiati tra Videla e la Francia?

Va detto che, a più riprese, davanti alla Commissione dei Diritti dell’Uomo dell’ONU a Ginevra, il rappresentante francese ha espresso ufficialmente disapprovazione per il regime di Videla. Ma la parte nascosta dell’iceberg è, come si conviene, molto più importante. Già nell’ottobre 1977, è Michel Poniatowski, ricevuto ufficialmente a Buenos Aires come “ambasciatore personale” del presidente Gíscard, che pronuncia un discorso, rimasto celebre laggiù, per felicitarsi con i suoi ospiti per i loro metodi. È Raymond Barre che si intrattiene personalmente con Videla in Vaticano, il 4 settembre l978, in occasione dell’investitura di Giovanni Paolo I. È il ministro francese del Budget, Maurice Papon, che fa un viaggio ufficiale a Buenos Aires il 6 agosto 1979. È il segretario di Stato all’Agricoltura, Jacques Fournier, che fa visita a Videla all’inizio d’agosto del 1980, accompagnato dalla moglie; la qual cosa ha permesso, all’ambasciatore argentino a Parigi di affermare che “le relazioni trai due paesi sono assolutamente normali”.

Sono «anche» più che normali. Il 18 ottobre 1979, una commissione, senatoriale che si era recata in Argentina ed in Cile in settembre sotto la guida di Adolphe Chauvin dell’UDF, veniva ricevuta, al suo ritorno, dal ministro francese per gli Affari esteri. Essa si è lamentata della passività della Francia a fronte delle scomparse in Argentina e dell’ardore dimostrato invece nel vendere armi al Cile: “l6, Mirage sono stati venduti al Cile”, ha ricordato Adolphe Chauvin “io avrei preferito che la Francia non l’avesse fatto. Certamente, come avrebbe preferito anche che non avesse venduto all’Argentina, nel l979, dopo delle Alouettes-3, due aerei avviso-scorta, il Drummond e il Guerrico. Avrebbe preferito che il Quai d’Orsay (Ministero degli Affari Esteri) non avesse scelto per la Jeanne d’Arc, la nave scuola francese, un itinerario che l’ha condotta a Buenos Aires dall’1l al 17 gennaio l980, e poi in Cile, Punta Arenas e Valparaiso, dal 22 gennaio al 4 febbraio. Senza dubbio si potrebbero trovare esempi migliori da mostrare ai nostri giovani ufficiali.

A meno che, a Parigi non si condivida la valutazione dell’attaché militare francese a Buenos Aires, che additava – il 9 settembre 1979 – l’esempio esaltante dell’esercito argentino. In fondo, quel che ci interessa è che sarebbe preferibile che esistessero minori legami, minori simpatie proclamate tra il regime di Videla, i rifugiati francesi a Buenos Aires, ed un governo parigino, diversi membri del quale furono vicini all’OAS. Si sarebbe contenti che non fosse apparso che la Francia si fosse fatta carico, durante l’interim Carter negli USA, di garantire il sostegno a questa dittatura – ed anche ad altre – in attesa di un Reagan affiancato da un vice-presidente che ha diretto la CIA. Si vorrebbe soprattutto esser sicuri, nel momento in cui cresce dappertutto l’autoritarismo in Europa, che l’Argentina non serva come banco di prova, per piccolo che sia, per una eventuale normalizzazione della situazione europea.

***

La contaminazione progressiva dell’Europa

Insomma, tutti gli europei non sono perciò innocenti. In ogni caso, sotto l’effetto di questo concetto di sicurezza importato dagli USA con la NATO, il nostro continente è visibilmente sul punto di “sud-americanizzarsi” a sua volta. Gli indizi sono numerosi; aumento dell’amalgama tra la difesa della nazione e quella del sistema economico – ciò che si chiama la società – anche in Francia; controffensiva generalizzata della destra per riconquistare il potere o per rimanerci, anche in Francia; aumento in parallelo di una violenza fascista riconosciuta di estrema destra, anche in Francia; tentativi di attacco ad alcune libertà fondamentali, anche in Francia, nella pratica o nella legge.

In Europa, che costituisce dopo Yalta la seconda zona privilegiata d’influenza americana, gli Stati Uniti hanno potuto realizzare subito dopo la guerra, con la NATO, una forza armata internazionale sotto il comando americano che è sempre stata rifiutata in America Latina. Ciò permetteva perciò, ancor più facilmente che laggiù, l’indottrinamento degli ufficiali sulla nozione di pericolo sovversivo. Detto questo, i militari del nostro continente non rappresentano, come in America Latina, il mezzo migliore per ancorare il loro paese all’Impero americano. Essi sono troppo solidamente tenuti in pugno dai politici. E loro stessi sono stati istruiti, da lunga data, dalla pratica democratica, a non gettarsi sul potere in funzione dei loro capricci o delle loro ambizioni.

Le strutture generali dell’Alleanza, al contrario, con il loro susseguirsi di riunioni periodiche di capi di Stato, di ministri, di parlamentari, permettono agli americani di fare a meno del tramite dei militari e di trovare direttamente, al livello degli uomini politici conquistati all’atlantismo, gli strumenti per il mantenimento delle buone scelte ideologiche. Hanno così potuto indottrinare e legare a sé il personale politico, incosciente in gran parte della manipolazione e della minaccia.

Le parole non sono neutre, ed il vocabolario usato è spesso la causa diretta del processo di ragionamento. Ora, è un. fatto che oggi la parola-chiave di “sicurezza”, caratteristica dell’approccio ideologico ai problemi di Difesa, è passata nel linguaggio corrente dei governi europei, e testimonia del loro impegno.

***

La destra rialza la testa un po’ dovunque

Nella logica di questo processo, sembra che i campioni della libertà d’impresa e del capitalismo selvaggio ritengano che sia giunto il momento di ritardare i tentativi di emancipazione economica dei popoli occidentali. Le aspirazioni socialiste crescono dovunque nel mondo, e l’emancipazione dovrà pure realizzarsi un giorno: perché non si possono sfruttare o asservire indefinitamente i popoli. Ma, più si ritarda, più costerà cara.

Oggi, in ogni caso, la destra si sente sempre più sicura di se stessa e rialza la testa in tutta l’Europa. Anche le forme più morbide di socialismo, come la socialdemocrazia, sono minacciate. Si poteva credere, tuttavia, che questa non costituisse una difficoltà ma piuttosto un alibi, per i ricchi insaziabili che dirigono il mondo. Ebbene no! Vi ricordate delle grida di gioia quando questa è stata battuta in Svezia, il 19 settembre l976, dopo 44 anni di governo, con un infimo scarto di voti, del resto? Negli altri paesi nordici (si era nel 1977, in Danimarca a febbraio, in Olanda a maggio, in Norvegia a settembre) i socialisti non sono stati battuti. Ma sono piccoli paesi, dal peso politico, limitato. ln Gran Bretagna, al contrario, è la vittoria: Margaret Thatcher, la dama di ferro, la Giovanna d’Arco dei conservatori, accede al potere il 3 maggio 1979. Anche il Portogallo, colpevole della “rivoluzione dei garofani” contro una aspra dittatura, è stato ricondotto «progressivamente, ad una maggiore ortodossia attraverso pressioni economiche ben impiegate; e le elezioni del 5 ottobre l981 lo hanno confermato. Mentre in Spagna, dove c’era stata una speranza reale di democratizzazione, le pressioni dei nostalgici del franchismo si accentuano sempre di più. Aggiungiamo, infine, a questa rubrica la vittoria inattesa della “Maggioranza” alle elezioni legislative francesi del 1978, vittoria amplificata certamente dallo scrutinio maggioritario in. esercizio, ma sempre vittoria.

La realtà profonda infine, sotto questo camuffamento di un “liberalismo” indefinito, è il riemergere dei peggiori fascismi; che si appoggiano l’un l’altro in un’internazionale neonazista. Non avendo reagito a tempo in Europa negli anni trenta, il mondo ha conosciuto 50 milioni di morti negli anni ’40. È necessario soprattutto, che non lo dimentichi, quando è ancora in tempo. Bisogna prendere coscienza che non sarà facile liberarsene. Più si aspetta, e più ci saranno sangue e lacrime.

***

Primi attacchi ai diritti democratici

È evidentemente nelle grandi nazioni, Francia, Germania, Italia o Spagna, quelle che hanno fatto la storia, che si giocherà l’avvenire della nostra società ed il destino europeo. E’ questa la ragione per cui la Germania occidentale e l’Italia vivono una fase preoccupante. In questi paesi, sebbene a livelli molto diversi, è nata e cresciuta – in alcuni intellettuali usciti dalla classe privilegiata –, una tentazione di violenza totalmente inaccettabile. Che deve essere combattuta in quanto tale. Detto questo, è deplorevole che ciò avvenga; spesso con mezzi incompatibili con i valori ai quali la nostra civiltà sostiene di richiamarsi: gli stessi mezzi dell’avversario. Andiamo più lontano. Il terrorismo non ha giustificazioni. Ma che ruolo possono svolgere in esso la provocazione, o la manipolazione?

In Italia, l’Esercito al completo, compreso quello di leva, ha ricevuto, in occasione del rapimento di Aldo Moro, il compito di scendere in strada per completarvi l’azione della polizia. Ora, noi sappiamo – noi francesi –, attraverso l’esperienza dell’Algeria, che l’Esercito non deve mai immischiarsi nelle lotte all’interno, né soprattutto delle violenze all’interno: perché è orientato verso metodi di guerra che fanno astrazione dal diritto comune e generano immancabilmente degli abusi inammissibili. Si poteva perciò temere il peggio tanto più che l’apparato legale di repressione fascista non è mai stato totalmente abolito. Fortunatamente questo popolo civile, che sa cosa vuole dire il fascismo, dà testimonianza della sua maturità politica, reagendo con una moderazione e una dignità esemplari di fronte agli atti più barbarici, come l’attentato di estrema destra alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

Quanto alla Germania federale, come in America Latina, la repressione si rivela sproporzionata rispetto alla minaccia: per 16 terroristi ricercati nel l977, autori di 24 attentati in otto anni, attività minore in rapporto a ciò che abbiamo conosciuto noi stessi in Francia, con il FLN o l’OAS, si sono sviluppati l’amalgama, la delazione, il delitto d’opinione, il condizionamento delle masse. Il pericolo è irrisorio in rapporto agli incidenti stradali, ad esempio. Ma i mezzi di comunicazione di massa tedeschi si sono resi disponibili a creare artificialmente una psicosi d’insicurezza. senza misura alcuna con i fatti reali. E questa è servita come pretesto e come giustificazione, ovviamente, per un’evoluzione del diritto che attacca alcune libertà fondamentali.

***

Il “Berufsverbot” in Germania

Ci sono state le interdizioni dalle professioni, o Berufsverbot, che costituiscono un flagrante attacco al diritto al lavoro, perciò alla vita; sotto pretesto d’opinione. Si applicano ai membri del partito comunista e vengono rispettate con raro accanimento: non è senza interesse per un francese analizzare un caso, per prendere coscienza di cosa si tratti. Farò riferimento al caso di un professore, Klaus Lipps, 37 anni, sposato, una figlia, insegnante di francese, matematica ed educazione fisica al liceo di Bühl. Sindacalista attivo e membro del partito comunista tedesco, gli viene revocato l’incarico una prima volta nel l975 dal governo del Bade-Wurtemberg diretto da un vecchio giudice della marina hitleriana, Hans Filbinger. In seguito a proteste diverse, nazionali ed internazionali, viene tuttavia reintegrato provvisoriamente a Bühl, con una disposizione provvisoria. L’anno successivo, 1976, dopo una querela al tribunale nella quale gli si rimprovera, tra le altre cose, di aver parlato ai suoi alunni della Resistenza francese contro il nazismo, viene trasferito a Baden-Baden. Tuttavia, nel novembre del 1976, l’atto di revoca del 1975 viene annullato dal tribunale. Il governo regionale fa comunque appello, ma nel maggio 1977 l’appello viene respinto dalla più alta corte del Land, quella di Mannheim. Klaus Lipps, sostenuto dalla opinione pubblica internazionale, crede di essere stato reintegrato definitivamente. Non per molto. Nel novembre 1977, in dispregio del giudizio consolidato, lo stesso governo regionale, ostinato, pronuncia contro Klaus Lipps una seconda interdizione dalla professione. Di fronte all’indignazione dell’opinione pubblica, Hans Filbinger è costretto a dimettersi, ma il suo successore, Lothar Späth, conserva l’interdizione; senza poterla per questo giustificare, se non per l’adesione di Lipps al comunismo, che ne fa un “nemico della costituzione”, nel più puro stile “dottrina di sicurezza”: “Il Rettorato riconosce di non aver notizia, per quanto riguarda l’esercizio della sua professione, di trasgressioni agli obblighi di un funzionario. Ma è certamente concepibile che tali trasgressioni abbiano potuto esserci, senza che nessuno le svelasse o le denunciasse … Perché è ben noto che i membri del partito comunista cercano, nel loro comportamento pubblico, di dare l’impressione di perseguire degli obiettivi conformi all’ordine liberale e democratico, di essere fedeli ai suoi principi, e di difenderli. Ciò fa parte della loro strategia”, Il ministro dell’Istruzione, M. Herzog, indubbiamente impressionato dall’ondata di proteste, ha dichiarato in televisione, il 24 luglio 1979, che Klaus Lipps sarebbe rimasto al suo posto fino a quando i tribunali avessero deciso la causa. Che si sarebbe tenuta nel luglio del 1980.

***

Limitare la democrazia con il pretesto di difenderla

Nel 1977, il caso Klaus Croissant, nel quale la Francia ha avuto un ruolo essenziale, è cominciato in Germania sotto l’aspetto inammissibile di un attacco ai diritti della difesa. Un anno dopo la sua burrascosa estradizione dalla Francia, il l6 novembre 1977, in Germania, nel dicembre l978, c’erano circa 70 avvocati processati ed alcuni di questi sono stati interdetti dalla professione. Tre di loro vennero incarcerati allora: Klaus Croissant già nominato, Arnd Muller arrestato il 30 settembre 1977, lo stesso giorno dell’arresto di Croissant in Francia, e Armin Newerla. Tutti e tre accusati di “favoreggiamento di una organizzazione criminale”, la qual cosa ha comunque come risultato – se non è questo l’obiettivo – di isolare al massimo i terroristi della Germania federale imprigionati, e di impedire loro ogni difesa politica. Questi processi contro avvocati sono spiacevolmente simili al trattamento riservato in Argentina ai difensori dei prigionieri politici.

Per tornare a Klaus Croissant, il tribunale di Stoccarda ha dovuto contentarsi, in mancanza di prove, di infliggergli – nel febbraio 1979 – due anni e mezzo di prigione: la qual cosa è senza proporzione rispetto all’accusa di complicità nelle attività terroristiche della RAF, la celebre “banda Baader”. La corte federale di giustizia di Karsruhe, sull’appello della procura, ha rifiutato il 27 maggio 1980 di appesantire condanna, ma ha tuttavia radiato definitivamente Croissant dal foro: un altro caso di interdizione dalla professione, dalla professione di avvocato, questa volta.

Infine, il caso della fine della “banda Baader” nella prigione di Stammheim – anche se l’assassinio ufficiale non si è mai potuto provare – ha mostrato almeno delle pratiche di incarcerazione nel segreto delle prigioni-fortezze, di isolamento e di degradazione della dignità dei prigionieri, che ci riporta al Medio Evo ed alle sue “botole”. Bühl, Baden-Baden, Mannheim, Stuttgart, Karlsruhe, tutte queste città fanno parte del “Land” di Bade-Wurtemberg, dominato e governato. dai democratici cristiani. In precedenza, poi, prima dello sviluppo della “banda Baader”, una legge del l3 agosto 1968 – la Germania era ancora una volta sotto un governo democratico cristiano – aveva autorizzato la sorveglianza segreta della posta e le intercettazioni telefoniche in nome della sempiterna sicurezza. Una denuncia è stata sporta nel giugno 1971 presso la Corte europea dei Diritti dell’Uomo da cinque giuristi della Repubblica Federale Tedesca, secondo i quali questa legislazione violava la Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo della quale la RFT era firmataria. Questa denuncia è stata respinta l’8 settembre 1978. Così, si può continuare a violare impunemente i principi della democrazia, con il comodo pretesto di difenderla. Tutti questi casi illuminano comunque e in maniera interessante lo scontro elettorale del 5 ottobre 1980 tra Helmut Schmidt e Franz-Josepf Strauss, per il posto di cancelliere federale. Una vittoria di Strauss avrebbe portato certamente ad un aumento delle “restrizioni auspicabili per la democrazia”, raccomandate dalla Commissione Trilaterale (Cfr., al riguardo, Corrispondenza Internazionale, Anno IV, NN. 8 /9 marzo 1978).

***

La Francia minacciata a sua volta

Detto questo, la Francia non è così innocente da permettersi, senza riserve, di scagliare la pietra contro i nostri vicini. C’è innanzitutto la macchia dell’OAS, come ho già detto prima. Ma non dimentichiamo nemmeno che se la Germania ha dato origine al nazismo, la Francia è la sola, tra tutte le nazioni occidentali, occupate militarmente, il cui governo legale sia sceso a patti con il nazismo. Ha fornito numerosi collaborazionisti, che più di 35 anni dopo non riconoscevano sempre i loro torti, ma molti rappresentanti dei quali sono oggi assai vicini al potere. Questo solo fatto le impedirebbe, se ne fosse tentata, di condannare il suo vicino. Si tratta piuttosto di aiutarlo a sventare la trappola degli eccessi dei due estremi, e a rispettare le regole democratiche.

In realtà, la Francia – che aveva saputo recuperare ad un certo momento, sola tra tutti i partner, la sua libertà di valutazione e di dottrina – è tornata poi all’ortodossia dell’ideologia occidentale. Questa è così riapparsa progressivamente in tutti i discorsi ufficiali, civili o militari. Il fatto è che era subito comparsa, fin dall’inizio del regno, sulla bocca del capo dello Stato, in particolare il 25 marzo 1975 alla televisione: “Io devo parlarvi questa sera della sicurezza, la sicurezza esterna della Francia, la sicurezza della sua economia, la “sicurezza delle persone”. Immediatamente, in una sola frase, si sviluppa come in America Latina il miscuglio caratteristico tra pericolo. interno ed esterno, economico, e militare, individuale e collettivo, tra compiti di difesa, e di polizia. E’ il processo che ha condotto d’altronde all’interdizione del pensiero “sovversivo”, cioè quello che contesta il capitalismo. Il rischio è di provocare gli stessi danni. Intendiamoci bene; in Europa non siamo in Cile né in Argentina, né lo saremo mai: è più sottile Ma la strada può essere la stessa: prendere il pretesto da fatti di terrorismo, relativamente benigni o isolati, per mettere in atto legislazioni eccezionali. Poi, quando si saranno liquidati i terroristi, si conserveranno queste deroghe esorbitanti dal diritto comune, ed il gioco sarà fatto!

Bisogna prenderne coscienza: prima che ci venga propinato, essendo cadute tutte le coperture, un modello specifico di “liberalismo autoritario’”: una sedicente democrazia, dove gli attacchi alle libertà tradizionali e fondamentali ci verrebbero presentati come una necessità provvisoria in nome della sicurezza di tutti.

***

Tentazioni, intenzioni, azioni ed intimidazioni

Disgraziatamente, numerosi fatti – sopravvenuti negli ultimi sei anni –, sembrano segnare il passaggio dalle tentazioni, o dalle intenzioni nascoste, alle realizzazioni. Questi fatti si presentano perciò come altrettanti indizi di una evoluzione inquietante. Ce ne sono tanti, dopotutto, che non si potrebbe pretendere di farne un elenco esaustivo. C’è innanzitutto il “Piano di sicurezza per tutti i francesi”, presentato da Michel Poniatowski, ministro degli Interni, approvato dal Consiglio dei ministri del 7 aprile 1976, e che suscita fin dal primo giorno vive reazioni nel corpo giudiziario. Le sue prime disposizioni relative alla perquisizione dei cofani delle auto o delle abitazioni, senza ragioni né mandati, vengono votate ugualmente a dicembre dal Parlamento; ma annullate quasi immediatamente il 12 gennaio l977, dalla Corte Costituzionale perché contrarie alle libertà fondamentali. Le disposizioni contestate vengono riprese in un “Piano contro la violenza” del febbraio 1978, che trasferisce al livello dei regolamenti ciò che la legge rifiuta di prendere in considerazione. Citiamo ugualmente qui, a titolo informativo, gli appelli televisivi del guardasigilli alla delazione, nello stesso giorno, in occasione dell’enigmatico “rapimento” del barone Empain. C’è allo stesso tempo il recupero del controllo di una magistratura che ci tiene alla sua indipendenza teorica. Dopo i precedenti dei giudici Pascal e De Charette, apertura il/13 giugno 1976 di un procedimento disciplinare contro il giudice Ceccaldi di Marsiglia: trasferito a Hazebrouk il 12 maggio precedente, per essersi battuto: contro accordi di società petrolifere; rifiuta di fatto il trasferimento. Una settimana dopo, sciopero della magistratura – è il primo – per protestare contro i procedimenti giudiziari decisi contro questo giudice. Di fatto è l’inizio di un lungo percorso che sarà seguito più recentemente, a metà luglio del 1980, dalla sospensione del giudice Bidalou; ed il trasferimento d’ufficio di Jean-Pierre Michel, colpevole di aver partecipato ad una trasmissione di “Radio-Riposte”.

C’è un inizio di intimidazione degli avvocati, con il controllo a vista dell’avvocato di Jacques Mesrine, il l0 maggio 1978, e le nuove pratiche di perquisizione dei difensori all’entrata delle carceri di massima sicurezza. Per l’opinione pubblica, gli avvocati sono ormai persone sospette. Ci sono i casi di “violenze anarchiche” del maggio 1978; e soprattutto del 23 marzo 1979, dove poliziotti in borghese vengono direttamente utilizzati come provocatori; aldilà dei fatti, condanne pesantemente esemplari di poveracci, scelti a caso; o accuse senza fondamento, come quella. Di Maurice Lourdez, della CGT, che non beneficia di un non luogo a procedere se non il 21 agosto 1980; sempre in seguito a questi casi, c’è la direttiva di Valery Giscard d’Estaing (VGE) in persona, nel Consiglio dei ministri del 29 marzo 1979, di vietare le manifestazioni che non presenteranno garanzie assolute di sicurezza. Il che vuol dire vietarle tutte: di fronte all’ampiezza delle proteste la misura viene abrogata.

La Costituzione, infine, riconosce il diritto di sciopero “nel quadro delle leggi che lo regolamentano” ed alla Francia di estasiarsi sul suo liberalismo. Ma il 27 aprile l979 giunge la legge Médelin-Vivien, due deputati UDF e RPR, a limitare gli scioperi alla radio ed alla televisione, con minaccia a termine di estenderla a tutti i servizi pubblici. Ed infatti, nella primavera del 1979, c’è la proposta di legge di Robert-André Vivien, sempre lui, per limitare gli scioperi a EDF; a seguito di quella del 12 giugno 1980, c’è un’altra proposta simile di Fernand Icart, del1’UDF, che non vuole essere da meno. Il caso verrà discusso in Parlamento nell’autunno 1980. Ma in fondo questo diritto di sciopero che cos’è se non, sempre più, un falso problema, quando la pratica fa, sempre di più, della sospensione dal lavoro un motivo di licenziamento e di perdita dell’impiego?

Completiamo questa sommaria nomenclatura con le due leggi d’iniziativa del governo, “informatica e libertà” e “sicurezza e libertà”, che hanno suscitato notevoli resistenze nel paese, e non soltanto negli ambienti dell’opposizione, e sulle quali tornerò più avanti.

***

Sugli spazi internazionali di sicurezza

Come altrove, alcuni europei progettano di organizzare una cooperazione internazionale per battere il terrorismo. Il 22 maggio 1975, a Obernai, Jean Lecanuet, allora guardasigilli, lancia 1’idea di una “Convenzione europea contro il terrorismo”, che viene firmata a Strasburgo, il 27 gennaio 1977, da 18 membri del Consiglio d’Europa su 21. Ma, facendosi attendere le ratifiche, i Nove decidono di metterla in opera tra di loro: è la “Convenzione di Dublino”, che obbliga gli Stati ad estradare i “terroristi”, definiti in senso lato. In realtà, nessuna di queste due Convenzioni è stata presentata al Parlamento francese per essere ratificata, come vuole la Costituzione. Il caso avrebbe sollevato senza dubbio troppe proteste da parte dei sostenitori dei Diritti dell’Uomo. Tuttavia, il governo si comporta come se ciò sia avvenuto. Attacchi diversi perciò al diritto d’asilo, inscritto anch’esso nella Costituzione: con in particolare le estradizioni di Croissant il 16 novembre 1977, di Piperno il 18 ottobre 1979, di Pace l’8 novembre 1979. Tutte estradizioni emesse su semplici sospetti, senza fondamenti giuridici: dal momento che il primo successivamente non è stato condannato che ad una pena leggera, come ho già detto e rimesso in libertà nel gennaio 1980; e gli altri due sono stati rilasciati il 30 giugno 1980 dalla giustizia italiana, per “insufficienza di prove”.

Questa presa di posizione contro queste estradizioni, in particolare quella di Klaus Croissant, non significa evidentemente che io condivida le posizioni dei terroristi: io non accetto questa violenza politica, e non saprei perciò né difenderla né scusarla.

Ma Croissant non era che un avvocato, indispensabile ad ogni giustizia, e che deve sposare moralmente la causa dei suoi clienti. Non era lui stesso accusato di nessun crimine. Noi non possiamo ammettere questa degradazione del diritto d’asilo politico, che costituisce una delle grandi tradizioni umanistiche del nostro paese. Noi dobbiamo restare sensibilizzati ai problemi dei Diritti dell’Uomo. La situazione può evolvere pericolosamente, se non stiamo attenti al facile ingranaggio del terrorismo, nel contro-terrorismo, nell’accoppiata ipocrita violenza/sicurezza, che favorisce dovunque lo smottamento progressivo delle leggi e lo sbriciolarsi delle libertà fondamentali.

E poi noi, i francesi, dovremmo anche prestare attenzione al fatto che l’iniziativa di questi accordi internazionali parte sempre da noi. Dopo Jean Lecanuet, è VGE stesso che propone, il 6 dicembre 1977, al Vertice dei Nove a Bruxelles, uno “Spazio giudiziario europeo” che organizzi la cooperazione penale, caratterizzato, per bocca del suo proponente, dalla mostruosa formula della “estradizione automatica”. Questo progetto doveva essere firmato il 19 giugno 1980 a Roma, ma gli olandesi si sono rifiutati di farlo perché vedevano in esso un grande pericolo per il diritto d’asilo, molto al di là del caso dei terroristi. E’ spiacevole che il paese. che ha inventato le libertà debba oggi ricevere delle lezioni di umanesimo dai suoi partner. Il progetto di una Europa giudiziaria è perciò in panne. In tutti i casi, perché possa essere un giorno legalmente operativo, è necessario normalizzare i diversi codici penali europei. Con questo obiettivo, la riforma del codice penale francese doveva essere presa in esame nel l979: il Presidente lo aveva annunciato nel suo discorso al rientro solenne della Corte di Cassazione, il 3 gennaio 1979. ln realtà, ci sarà bisogno di un altro anno: è la legge “sicurezza e libertà”, di cui parleremo più avanti.

***

Gli eserciti nel dispositivo di sicurezza

Insomma, per coloro che ci governano, una legislazione adeguata, appoggiata su una stampa e dei mass-media complici, può essere sufficiente per rendere un popolo sottomesso e benpensante. E non ci sarà bisogno, in principio, in questo modo, di dover arrivare a mettere in piedi una repressione. Ma, tuttavia, questo non sempre è vero. In ogni caso sarà perciò prudente prendersi delle garanzie per ogni evenienza, e di disporre dei mezzi necessari per evitare ogni contrattempo.

I funerali di Somoza, l’ex-dittatore sanguinario del Nicaragua, si sono svolti a Miami in Florida il 20 settembre 1980. Alcuni membri del Congresso ed alcune personalità americane presenti alla cerimonia, hanno criticato Jimmy Carter per non aver aiutato Somoza, costretto all’esilio nel luglio del 1979 dalle forze popolari sandiniste, a conservare il potere. È un fatto che nel loro insieme le prese di potere delle dittature militari dell’America Latina sono state favorite di nascosto, o direttamente suscitate ed appoggiate, dalla CIA, in mancanza del tacito consenso pubblico del popolo americano. E che tutti questi militari sono stati istruiti e condizionati nelle scuole dell’esercito americano.

Su un teatro completamente diverso, la stampa occidentale riferiva, nell’estate 1980, del processo e della condanna a morte, il l7 settembre; di Kim Dae-jung, capo dell’opposizione sud-coreana. La Corea del Sud è l’alleato preferenziale degli USA in Estremo Oriente dopo la guerra di Corea degli anni ’50. Condannato da chi? Dal regime militare dittatoriale del generale Chon, uomo della provvidenza, come ce ne sono tanti nel “mondo libero”. Condannato perché? In nome della sicurezza nazionale, per “complotto contro la sicurezza dello Stato”. Decisamente, da un capo all’altro del pianeta, troppi protetti degli USA presentano delle analogie.

In Europa, passiamo pure sopra i regimi portoghese e spagnolo di Salazar e di Franco. Passiamo sopra i colonnelli greci, fedelmente sostenuti dagli americani. Ma quando l’esercito turco, integrato nella NATO, fa il suo colpo di Stato “per la democrazia”, il 12 settembre 1980, nel corso di una manovra della NATO, tutti i giornali hanno evidenziato la soddisfazione ed il “sollievo” degli Stati Uniti; e tutti hanno testimoniato che erano loro, avvertiti in anticipo, che avevano annunciato il putsch.

***

Le cose succedono solo agli altri

Il capo di Stato Maggiore di questo esercito turco, nell’aprile e poi il 30 agosto 1980, auspicava che l’esercito venisse liberato dai compiti di mantenimento dell’ordine derivanti dallo stato di assedio in vigore da due anni: “Dal momento che, negli ultimi venti anni, si è accertata la necessità di dover far ricorso allo stato di assedio un anno su due, occorre trovare una soluzione”. Pensava veramente di avere trovato quella giusta? E se l’agitazione politica che turba la Turchia da venti anni esprimeva i sentimenti di una popolazione sempre più umiliata per essere mantenuta schiava di una grande potenza straniera ed irritata di non poter cercare una soluzione economica adeguata alla sua miseria?

Che cosa è che fa cadere le riserve di caccia degli Stati Uniti, una dopo l’altra, sotto i regimi militari? Io ammetto senz’altro che alcuni temano gli attacchi ai Diritti dell’Uomo che vengono evidenziati nei regimi comunisti. Ma questo li autorizza a fare altrettanto, se non peggio, a titolo preventivo? In nome di che cosa pretendono di opporsi al socialismo dell’autogestione e al sindacalismo? Si pensa che si potrà soffocare indefinitamente lo scontento popolare? E respingere le loro legittime aspirazioni con la forza, invece di soddisfare le loro speranze di giustizia sociale? Voi mi direte che, nelle nostre vecchie democrazie, non siamo in queste condizioni. Forse, ma tutto questo resta. Ed è anche presente il rischio che prestissimo ci si possa trovare anche da noi di fronte a gravi scadenze; i sostenitori del capitalismo selvaggio che la fa da padrone da anni non potranno attribuirne ad altri le responsabilità; e quando la ristrutturazione economica diventerà insopportabile per i popoli, si dovrà pure tenerli a bada. I governi al potere nel nostro paese lo sanno bene, e procedono da anni alla messa a punto dei mezzi necessari per farvi fronte all’occorrenza. Non accade soltanto tra i turchi!

Anche in Francia c’è stata, da cinque anni a questa parte, una riforma dell’Esercito destinata ad assegnargli una posizione di suddivisione a scacchiera del territorio, e delle capacità di intervento all’interno che prima non aveva. Mi occuperò di questo più avanti, in dettaglio, Bisogna mettersi in testa che la democrazia è sempre instabile, che la libertà è un bene precario e che le cose non succedono sempre e soltanto agli altri!

***

Ogni ideologia di Stato apre le porte al totalitarismo

Il processo che ho appena fatto al mondo occidentale, avrei potuto farlo anche, evidentemente, al mondo sovietico, cementato da parte sua dall’ideologia comunista. Ma questo, i difensori occidentali dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà lo sanno e lo denunciano, e lo fanno a giusto titolo. Il loro solo errore è quello di attribuirlo a tale dottrina economica, il comunismo in questo caso, mentre il totalitarismo deriva semplicemente, e per forza, da ogni assunzione di un’ideologia di Stato, e del manicheismo che questa comporta.

Per l’Unione Sovietica – proprio come avvenne per la Francia rivoluzionaria –, è la conseguenza logica della sua posizione di patria del comunismo, che può portarla alla repressione interna ed alle invasioni territoriali all’esterno, per estendere o preservare l’impresa della sua dottrina. Per le nazioni dell’Europa occidentale, è viceversa il timore più o meno giustificato di una tale invasione che «le ha portate, inizialmente, a mettere loro stesse le dita nell’ingranaggio di un’altra ideologia, differente ma altrettanto espansionista ed alla fine militarista. E, se il processo è stato inverso, i risultati tendono ineluttabilmente a ricongiungersi un giorno, dal momento che le stesse cause generano gli stessi effetti.

Di fatto, la nozione di sicurezza come quella che ha corso nel campo occidentale – poiché lega l’avvenire politico ad un dogma, “libera impresa” e “libero scambio”, in questo caso – porta ineluttabilmente in questo campo nei confronti dei cittadini, a più o meno lunga scadenza, alle stesse reazioni e alle stesse negazioni dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà che esso rimprovera veementemente al campo comunista.

È tutta l’Europa occidentale che oggi, con la scusa tuttavia di non essere più sempre padrona del suo gioco, è manifestamente sulla china fatale dell’intolleranza ideologica, poggiata sul militarismo: anche se ostenta di volerlo ancora ignorare e anche se il liberalismo al quale si richiama è “avanzato”.

Si può accedere ad ogni singola pagina pubblicata aprendo il file word

N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web e quindi considerati di pubblico dominio. Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo: info@petiteplaisance.it, e saranno immediatamente rimossi.

***********************************************

Seguici sul sito web

![]() Leggi e stampa le otto pagine in PDF

Leggi e stampa le otto pagine in PDF