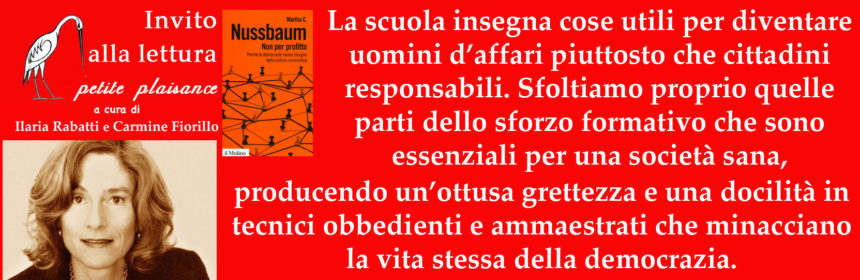

Martha Nussbaum – La scuola insegna cose utili per diventare uomini d’affari piuttosto che cittadini responsabili. Sfoltiamo proprio quelle parti dello sforzo formativo che sono essenziali per una società sana, producendo un’ottusa grettezza e una docilità in tecnici obbedienti e ammaestrati che minacciano la vita stessa della democrazia.

«Le democrazie hanno grandi risorse di intelligenza e di immaginazione. Ma sono anche esposte ad alcuni seri rischi: scarsa capacità di ragionamento, provincialismo, fretta, inerzia, egoismo e povertà dello spirito. L’istruzione volta esclusivamente al tornaconto sul mercato globale esalta queste carenze, producendo un’ottusa grettezza e una docilità in tecnici obbedienti e ammaestrati che minacciano la vita stessa della democrazia, e che di sicuro impediscono la creazione di una degna cultura mondiale» (p. 153).

«Oggi possiamo ancora dire che ci piacciono le democrazie e la partecipazione politica, e ci piacciono anche la libertà di parola, il rispetto della differenza e la comprensione dell’altro. Formalmente rispettiamo questi valori, ma non pensiamo abbastanza a ciò che dovremmo fare per trasmetterli alla generazione futura e per garantirne la sopravvivenza. Distratti dall’obiettivo del benessere, chiediamo sempre più alle nostre scuole di insegnare cose utili per diventare uomini d’affari piuttosto che cittadini responsabili. Sotto la pressione del taglio dei costi, sfoltiamo proprio quelle parti dello sforzo formativo che sono essenziali per una società sana» ( p. 154).

Martha Nussbaum, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, il Mulino, Milano 2014.