Introduzione di Luca Grecchi

ISBN 978-88-7588-251-8, 2019, pp. 488, formato 170×240 mm., Euro 35

Descrizione

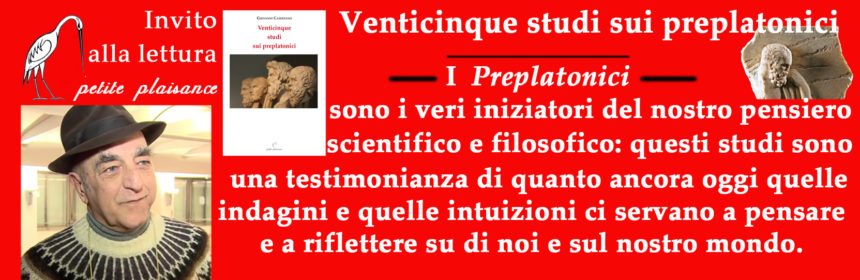

Dalla matematica all’astronomia, dalla cosmologia alla botanica, dalla biologia alla psicologia, allo studio delle passioni, dell’anima, dell’amore e della morte, dell’amicizia, della logica, del metodo di ricerca: tutti questi campi costituiscono il nucleo ricco e variegato sul quale indagarono i Presocratici (o, se si vuole, i Preplatonici), i veri iniziatori del nostro pensiero scientifico e filosofico, tra VI e IV sec. a.C. Del loro enorme e ricchissimo patrimonio culturale si servì poi, inquadrandolo in nuovi orizzonti, e con nuove prospettive, il genio di Platone e di Aristotele. I saggi raccolti in questo volume, scritti in un arco di tempo di circa quarant’anni, vogliono essere una testimonianza del girovagare e del cercare, in quel vastissimo campo, consonanze e divergenze non solo tra alcuni dei grandi protagonisti di quelle avventure intellettuali, ma anche tra di loro e noi uomini dell’oggi: una testimonianza di quanto ancora oggi quelle indagini e quelle intuizioni ci servano a pensare e a riflettere su di noi e sul nostro mondo.

***

Sommario

Introduzione di Luca Grecchi

Generalia

Ricomposizione o rilettura del passato?

L’infanzia di Eros (da Omero a Parmenide)

La regina, l’anello e la necessità

L’immagine nei Presocratici

Epimenide

Che cosa ha “veramente” detto Epimenide

Ionici

Può ancora Talete essere considerato il “primo filosofo”?

Tempo, movimento e morte nella filosofia degli Ionici

Pitagorici

I Pitagorici e il potere: i molti sensi di un rapporto

Il numero-corpo, l’anima pulviscolo ed il respiro del tempo

Quel che Pitagora non ha detto

I primi Pitagorici nella testimonianza aristotelica

Parmenide

ΠIΣΤOΣ ΛΟΓΟΣ ed ΑΠΑΤΗΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΕΩΝ in Parmenide di Elea

Astrazione ed esperienza: Parmenide (e Protagora)

Noterelle parmenidee

Aristotele critico di Parmenide

Eraclito

Piacere e morte in Eraclito (Una “filosofia” dell’ambiguità)

Eraclito in Sesto Empirico

Empedocle

Amore e morte in Empedocle

Orfismo e pitagorismo in Empedocle?

Una volta fui arbusto e muto pesce del mare

Democrito

Logos e nous in Democrito

L’amicizia, un sentimento complesso: Democrito

Gorgia

L’ambigua realtà del discorso nel perì tou me ontos di Gorgia

Verità, errore e inganno in Gorgia

Hegel sui sofisti

Hegel e i sofisti

Anassimandro

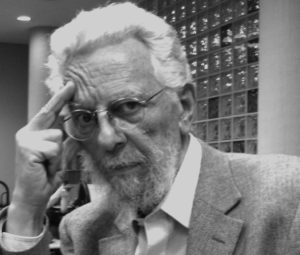

Alcuni libri di

Giovanni Casertano

Un discorso sui sofisti, Edizioni Il Tripode, 1974

Democrito. Dall’atomo alla città, Loffredo Editore, 1983.

Il piacere, l’amore e la morte nelle dottrine dei presocratici, Loffredo Editore, 1983.

Forme del sapere nei Presocratici, Edizioni dell’Ateneo, Roma 1987.

L’eterna malattia del discorso, Liguori, 1991.

Le filosofie antiche, Loffredo Editore, 1994.

Il nome della cosa.

Linguaggio e realtà negli ultimi dialoghi di Platone, Loffredo Editore, 1996.

La struttura del dialogo platonico, Loffredo Editore, 2000.

Il Teeteto, Loffredo Editore, 2002.

Morte, Guida. 2003.

“Sapevo di averlo generato mortale”: questa fu la risposta che Anassagora, nel V secolo a.C., dette a colui che lo informava della morte del figlio. Risposta a prima vista agghiacciante, quasi disumana. Eppure, da quella risposta, non traspariva soltanto un astratto razionalismo: dai Presocratici a Platone, troviamo sia la trama delle riflessioni teoriche, sia lo scavo dei sentimenti che hanno sempre accompagnato quell’atto alla fine sempre coraggioso con il quale l’uomo guarda non soltanto alla morte, ma anche alla propria morte: la considerazione razionale come quella mitologica, quella drammatica come quella rasserenante, quella di un’etica ‘eroica’ come quella di un’etica comune, ‘quotidiana’. Questo saggio ripercorre e ricostruisce non le tappe di una riflessione che si svolgerebbe ordinatamente e diacronicamente, ma le complesse e sfaccettate sfumature del concetto di ‘morte’ quale fu pensato, all’interno di prospettive diverse e con accentuazioni diverse, dai primi filosofi greci, da Talete a Platone.

Il Protagora di Platone. Struttura e problematiche, Loffredo editore, 2004.

Un dialogo in apparenza “facile” (ma quale dialogo di Platone è veramente “facile”?) come il Protagora può essere affrontato da prospettive diverse e con proposte ermeneutiche diverse. È quanto hanno fatto 32 studiosi, italiani e non, di filosofia antica, in un Convegno Internazionale tenutosi a Napoli nel settembre 2002: non leggendo relazioni o comunicazioni, ma fornendo in anticipo i propri interventi scritti a tutti i partecipanti, e costruendo così un ampio e reale spazio di confronto e di discussione che ha coinvolto tutto il pubblico dei presenti. Ne è scaturita una lettura del dialogo ricca, articolata, problematica e complessa, che certamente incontrerà l’interesse di tutti i lettori di Platone e di filosofia. Perché la diversità, a volte sostanziale, tra i diversi punti di vista critici non ha impedito di mettere in luce e di sottolineare alcuni nuclei fondamentali di questo dialogo, e, in prospettiva, della filosofia platonica. Che conservano intatti ancora oggi tutto il loro valore teoretico ed etico: il gioco delle parti tra i personaggi che si affrontano, in una discussione o nella vita concreta d’ogni giorno; l’indagine sulla virtù – o sulle virtù – in relazione al piacere e al bene dell’uomo; il ruolo che ha la poesia, anche nella sua relazione con la filosofia, nell’influenzare e nel determinare le anime degli uomini in vista delle proprie scelte di vita; l’eterno dilemma che accompagna la distinzione tra volere e sapere, tra viltà e coraggio, tra ignoranza e male. Nello stile, tipicamente platonico, dello sconvolgimento, del capovolgimento, della messa in crisi di ogni opinione precostituita e acriticamente accettata: perché infine, ma non per ultimo, quella che va (che andrebbe) sempre salvata e curata nelle discussioni e nei contrasti tra gli uomini, ieri come oggi, è la vita di un discorso razionale che possa armonizzare le diversità.

Sofista, Guida, 2004.

Scopo di questo saggio è tracciare le coordinate della “irruzione” dei sofisti sulla scena culturale e politica della Grecia antica, nonché della difficoltà che lo stesso maggior responsabile della loro cattiva fama, cioè Platone, incontrò quando decise di tracciare seriamente una netta distinzione tra il sofista e il filosofo. Inoltre si è cercato di dare un’idea dell’importanza delle riflessioni dei sofisti, perlomeno di quelli maggiori, nel campo della filosofia, dell’etica, della politica: riflessioni che ancora oggi, a 2500 anni dalla loro comparsa, nulla hanno perso della loro vivacità e della loro attualità.

Il Cratilo di Platone, struttura e problematiche, Loffredo editore, 2005.

Da Parmenide di Elea al Parmenide di Platone, 2006

Empedocle tra poesia, medicina, filosofia e politica, Loffredo editore, 2007.

La nascita della filosofia vista dai Greci, Petite Plaisance, 2007.

Che cosa hanno pensato i Greci della loro filosofia? e che cosa hanno pensato del loro debito culturale con l’Oriente? Queste due domande in effetti rispecchiano due importanti problemi storiografici, ma, per così dire, in un’ottica capovolta. Il problema della “nascita” della filosofia in Grecia (quando, come, con chi, e perché) ed il problema dei rapporti della nuova cultura filosofica e scientifica greca con le culture che la avevano preceduto (specialmente con quella egiziana), hanno sollevato, e continuano a sollevare, l’interesse degli studiosi, e non solo di filosofia. Importanti studi hanno visto la luce su questi problemi, e hanno aperto molte e nuove prospettive, con approcci diversi, e naturalmente risultati diversi, che hanno contribuito ad arricchire e ad ampliare gli orizzonti ermeneutici entro i quali essi potevano venir colti ed esaminati. Questo studio si pone gli stessi problemi, ma cerca di esaminarli da un altro punto di vista, quello dei Greci. Che cosa pensavano i Greci, dal V secolo a.C. al II d.C., della loro filosofia, e in che cosa pensavano di dipendere (se pensavano di dipendere) da altre e più antiche culture? Naturalmente, questo saggio non vuole dare risposte definitive a queste domande, ma solo aprire un’altra via di indagine, non secondaria certamente, per poterle affrontare in un orizzonte più ampio.

Paradigmi della verità in Platone, Editori Riuniti Univ. Press, 2007.

C’è una immagine di Platone che viaggia dall’antichità ad oggi, l’immagine cioè di una filosofia che stabilisce nettamente i confini e l’opposizione tra corpo e anima, tra sensi e ragione, tra cose e idee, tra opinione e conoscenza. Tra vero e falso. Ma una lettura diretta e senza preconcetti della pagina platonica, inserita volta a volta nel singolo contesto di ogni singolo dialogo, non conferma quasi mai quell’immagine. Questo studio si propone di inseguire l’idea della verità in tutti i dialoghi di Platone. Per scoprire che anche la “verità platonica” non è quella che vive in un ipotetico mondo delle idee, separato da ogni possibile contatto col mondo concreto e reale, così come l’ “amore platonico”, il “proposito platonico”, e tutto ciò che, ancora oggi, qualifichiamo con quell’aggettivo, con l’esplicito proposito di individuarlo in termini di pura astrattezza. La verità platonica ha a che fare esattamente col nostro mondo di incertezze, inquietudini, errori, fallimenti; ma anche col nostro mondo di relative certezze, di aspettative, di volontà di cambiamento, di ricerca di un orizzonte più ampio di espressione e di comunicazione: in una parola, col nostro concreto vivere in un mondo reale, col nostro concreto atteggiarci nelle molteplici prospettive, private e pubbliche, entro le quali lo viviamo. Per scoprire, alla fine, che essa è una questione, più che di logica o di metafisica, di vita e di scelte di vita.

I presocratici, Carocci editore, 2009.

Con i Presocratici, nella Grecia del VI secolo a. C., inizia la riflessione filosofica nella cultura occidentale. Inizia anche quella che oggi viene chiamata la “storia della filosofia”. Il volume affronta i seguenti argomenti: chi sono i presocratici. Modalità e problematicità della ricostruzione del loro pensiero; Creta e Mileto; i pitagorici; la poesia filosofica del VI e V secolo, Eraclito; Empedocle; medicina e matematica tra V e IV secolo; la filosofia giunge ad Atene; filosofia e scienza ad Abdera.

Il Fedro di Platone, struttura e problematiche, Loffredo editore, 2011.

Giustizia, filosofia e felicità, Aracne, 2015.

L. Palumbo, a cura di, Logon didonai. La filosofia come esercizio del rendere ragione. Studi in onore di Giovanni Casertano, Loffredo, Napoli 2011.

Si può accedere ad ogni singola pagina pubblicata aprendo il file word

Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 05-02-2019)

Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 05-02-2019)

N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web e quindi considerati di pubblico dominio. Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo: info@petiteplaisance.it, e saranno immediatamente rimossi.

***********************************************

Seguici sul sito web

***********************************************

***********************************************

![]() Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 15-02-2019)

Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 15-02-2019)