Cosimo Quarta – Non può costruirsi una società comunitaria senza un’azione parallela mirante a trasformare contemporaneamente le condizioni esterne e le coscienze. Perché vi sia autentica comunità occorre sviluppare una coscienza comunitaria. Il principio fondamentale che regge l’intero edificio comunitario di Utopia è proprio l’humanitas, ossia la coscienza del valore e della dignità degli uomini, di tutti gli uomini, e del loro comune destino.

![]()

***

«Tommaso Moro [nella Utopia] supera e rovescia l’impostazione che certi Padri della chiesa avevano dato al problema della proprietà: secondo tale impostazione […] il male non sta nella proprietà in sé, nel possesso delle ricchezze, ma nell’attaccamento morboso ad esse da parte dell’uomo. Ciò significa che la causa dei mali sociali è posta solo all’interno dell’uomo, ossia nel peccato del singolo. […] Moro, come s’è appena visto, capovolge tale schema e fa della trasformazione radicale delle strutture esterne la condizione necessaria, anche se non sufficiente, per la costruzione di un’umanità e di una società autenticamente virtuose e felici. Con Moro, la destinazione universale dei beni cessa di essere, com’era avvenuto per secoli, un astratto principio etico-religioso, per assumere una chiara e incontestabile valenza politica.

Ho parlato di trasformazione necessaria ma non sufficiente delle strutture, perché se ad essa non s’accompagna anche un mutamento delle coscienze, la costruzione di una società giusta e fraterna non sarà possibile. Puntare tutto e unicamente sulle strutture significa commettere un errore non meno grave di coloro che puntano tutto e unicamente sulle coscienze. Se la via della “sola coscienza” s’è rivelata chiaramente ideologica, dal momento che per millenni non è riuscita non dico a mutare ma nemmeno a scalfire le strutture di male su cui si reggono le nostre società, non meno mistificante s’è rivelata la via della “sola struttura”, la quale, nel periodo pur relativamente breve della sua applicazione, ha prodotto uno stato di cose che, per molti aspetti, è ancora più ingiusto, oppressivo e aberrante delle vecchie strutture cui s’è sostituito. Ma il problema non si risolve nemmeno attraverso la via che, pur riconoscendo la necessità d’intervenire tanto sulle strutture quanto sulle coscienze, tenta di stabilire tra i due ambiti un rapporto di prius-posterius.

Se si ritiene d’intervenire prima sulla struttura e poi sulla coscienza (o viceversa) non si fa altro che ricadere nell’errore che ho testé denunciato. Poiché è nell’indeterminatezza dell’intervallo tra il prima e il poi che s’annida il pericolo. Può accadere infatti, come storicamente è accaduto, che se si considera come prius la coscienza, si può attendere secoli e perfino millenni prima che arrivi il posterius, ossia il mutamento della struttura; se invece si considera quest’ultima come prius, si corre il rischio di non vedere mai il posterius, ossia il momento della coscienza; perché nel frattempo quest’ultima può essere, nonché mutata, semplicemente distrutta dalla violenza degli eventi che necessariamente accompagnano l’instaurarsi di nuove strutture, quando ciò avvenga contro o al di sopra delle coscienze dei singoli. Per queste ragioni, struttura e coscienza non vanno viste in termini di prius-posterius, né tanto meno in termini di separatezza e contrapposizione. Coscienza e struttura devono procedere di pari passo nel processo di trasformazione; devono cioè essere in grado di interagire dialetticamente, altrimenti si creeranno inevitabilmente quelle enormi sfasature storiche cui dianzi accennavo. Se è vero dunque che la condizione prima per la costruzione di una società giusta, fraterna e comunitaria risiede nel raccordo dialettico tra struttura e coscienza, allora l’Utopia, dove tale condizione è soddisfatta, si rivela anche per questo, oggi più che mai, come un prezioso paradigma per l’azione politica.

Ma il contributo di Moro al principio comunitario non finisce qui. Egli infatti non solo conferisce una valenza politica all’istanza cristiana della destinazione universale dei beni, ma va anche oltre la stessa istanza platonica, cui pure, come s’è già detto, s’ispira. Occorre infatti notare che la comunanza dei beni, così com’è sviluppata nell’Utopia, assume aspetti e significati suoi propri, rispetto alla Repubblica.

Intanto perché […] More prende “l’aristocratico” principio comunitario istanziato da Platone e lo trasforma da “privilegio di pochi in diritto di tutti”. L’estensione del principio comunitario all’intero corpo sociale costituisce di per sé un salto qualitativo. Quello di Utopia, dunque, è ben lungi dall’essere un “comunismo signorile”, come alquanto frettolosamente lo giudicò Croce […]

Un secondo elemento che differenzia la proposta moriana da quella platonica sta nel fatto che mentre per il filosofo greco la comunanza dei beni aveva una finalità essenzialmente politica (in quanto mirava alla coesione della classe dirigente e alla saldezza ed unità dello stato), per l’umanista inglese, invece, il principio comunitario era diretto principalmente a sradicare i mali sociali. Finché ci sarà la proprietà privata, dice Itlodeo, continuerà a gravare sulle spalle della gran parte dell’umanità, che è poi anche la migliore, “l’angoscioso e inevitabile fardello della miseria e delle tribolazioni”. Platone aveva affermato con forza, attraverso la comunanza dei beni tra i custodi e i reggitori, il primato della politica sull’economia. Moro fa un passo innanzi e sottomette non solo l’economico al politico, ma anche il politico al sociale. Nell’Utopia viene istanziato, forse per la prima volta nella storia, il primato del sociale. […]

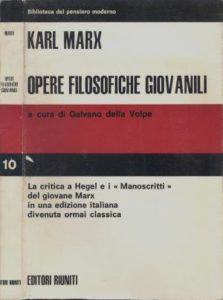

Un terzo tratto eli differenziazione tra i due autori può essere ravvisato nel fatto che mentre la polemica di Platone contro la proprietà privata si svolge prevalentemente sul piano dei principi e, in quanto tale, può apparire, per certi versi, astratta e piuttosto sommaria, Moro, invece, come s’è visto, muove alla proprietà una critica puntuale, serrata e storicamente situata, a tal punto che la sua Utopia (e in particolare il primo libro) costituisce non solo uno dei più lucidi e significativi attacchi teorici che siano mai stati portati all’istituto della proprietà privata, ma anche un prezioso documento storico che lo stesso Marx utilizzò per disvelare “l’arcano dell’accumulazione originaria”. A ciò si aggiunga, infine, che mentre nella Repubblica il principio comunitario riguarda solo i beni di consumo, nell’Utopia, invece, […] tale principio si applica anche e soprattutto ai mezzi di produzione. In tal modo Moro non solo supera Platone, ma precorre anche Marx, ponendosi d’imperio nel solco del socialismo moderno, di cui egli fornisce la prima traccia.

Sia chiaro che riconoscere questo non significa limitare o ridurre il debito di More nei confronti di Platone. […] Del resto, che l’Utopia fosse andata oltre la Repubblica non sfuggì agli amici di Moro, e forse egli stesso ne ebbe coscienza. Queste precisazioni nulla tolgono a Platone, che resta per Moro un punto di riferimento costante e una delle fonti principali a

cui egli attinse per elaborare il suo principio comunitario.

[…]

Certamente, il vero limite della comunanza dei beni proposta da Moro, ciò che fondamentalmente lo differenzia, in negativo, dal “socialismo scientifico”, è costituito dall’inadeguatezza dei mezzi rispetto al fine. L’ordinamento comunitario di Utopia non è infatti, come per Marx, il risultato della lotta di classe, della vittoria del proletariato sulla borghesia, ma è scaturito dalla volontà buona di un conquistatore illuminato, Utopo, appunto. Moro credeva che la società giusta potesse nascere dall’alto, per volontà dei governanti e non del popolo, in cui pure, come si vedrà, riponeva la sua fiducia. E ciò era, evidentemente, un’illusione. Egli si piegò sulle miserie del popolo, ne scorse le cause e, soprattutto, ne indicò quello che a lui sembrava l’unico, reale, duraturo rimedio: la società comunitaria. Ma qui si fermò.

Non riuscì a scorgere il realizzatore storico del suo progetto, la forza capace di provocare un mutamento così radicale. Il proletariato non esisteva come “classe”, come forza storica su cui puntare per costruire la nuova società, in quanto non si erano ancora prodotte le condizioni storiche per la sua nascita, ossia lo sviluppo del capitalismo e la grande industria. In ogni caso, anche se si fossero date le condizioni oggettive, se ci fosse stata cioè una classe adeguatamente motivata e abbastanza forte da sovvertire l’ordine esistente per instaurarne uno nuovo, Moro non vi avrebbe fatto ricorso, perché aborriva i tumulti, le sedizioni, le violenze. Egli pensava che la trasformazione della società potesse avvenire attraverso un intervento dall’alto. Donde il ricorso al “legislatore saggio”, l’esigenza di un “fondatore”, la ripresa della non mai troppo lodata istanza platonica del “re filosofo”. Questa profonda illusione, che è, al tempo stesso, come si vedrà poi, una grave incongruenza nel pensiero politico di Moro, costituisce il vero grosso limite della sua istanza comunitaria. Che è però un limite comune a tutti i maestri del pensiero utopico occidentale fino a Marx; col quale la tensione realizzativa si fa più forte, avendo egli individuato nel proletariato industriale il portatore storico del progetto universale di liberazione umana. Che poi le cose, nella realtà storica concreta, siano andate in una direzione per molti versi opposta a quella sperata da Marx è un altro discorso.

Qui tuttavia mi preme mettere in evidenza un altro elemento che differenzia, questa volta in positivo, la proposta comunitaria di More dal comunismo di Marx. E cioè il fatto […] che nell’Utopia, la trasformazione delle condizioni esterne venga considerata come necessaria, ma non sufficiente, per la costruzione della nuova società. Marx riteneva, com’è noto, che la trasformazione della struttura economica, ossia dei rapporti di produzione, fosse di per sé sufficiente a cambiare la sovrastruttura, ossia l’insieme dei rapporti politici, sociali, etici, giuridici, religiosi, culturali ecc.

Questo aspetto della concezione storico-materialistica tendente a considerare, deterministicamente, la coscienza come un mero riflesso del modo di produzione, questo abbaglio economicistico – dovuto forse più ai marxisti che a Marx – è una delle principali cause della crisi del marxismo e dello scacco ch’esso ha subito nell’URSS e nei paesi dell’Europa orientale. Dal modo in cui è strutturata Utopia si evince invece che non può costruirsi una società comunitaria senza un’azione parallela mirante a trasformare contemporaneamente le condizioni esterne e le coscienze.

[…] Ma dallo scritto di Moro si può ricavare almeno un’altra lezione non meno importante della precedente. Infatti, come da un lato Moro si sforzò di superare la concezione spiritualistica tipicamente cristiano-medievale, che credeva di poter arginare le iniquità umane facendo presa soltanto sulla coscienza, allo stesso modo, egli si guardò bene dal credere che le radici dei mali sociali fossero solo esteriori e d’ordine esclusivamente economico. […] Di qui il ruolo primario, fondamentale, che in Utopia viene assegnato all’educazione, alla crescita culturale e spirituale di tutti i cittadini.

Perché vi sia autentica comunità non è sufficiente mettere in comune ciò che si possiede individualmente o, peggio ancora, accentrare nelle mani dello stato tutti i beni dei singoli. Occorre anche e soprattutto sviluppare una coscienza comunitaria, a cui si può pervenire soltanto se si adotta una nuova scala di valori, all’interno della quale, gli “altri” vengano considerati non più come antagonisti o nemici, né alla stregua di meri “produttori associati”, ma semplicemente come uomini, come propri simili, ossia come esseri protesi ad espandere, con la propria, l’altrui libertà e umanità. Non è un casose, com’è stato opportunamente sottolineato, il principio fondamentale che regge l’intero edificio comunitario di Utopia è proprio l’humanitas, ossia la coscienza del valore e della dignità degli uomini, di tutti gli uomini, e del loro comune destino».

Cosimo Quarta, Tommaso Moro. Una reinterpretazione dell’«Utopia»,

Edizioni Dedalo, 1991, pp. 190-197.

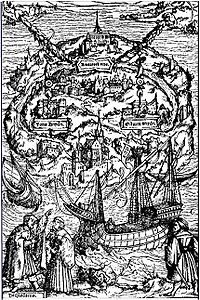

Incisione di Ambrosius Holbein per l’edizione del 1518 dell’Utopia di Tommaso Moro.

Titolo originale:

Libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus de optimo rei publicae statu, deque nova insula Utopia

Risvolto di copertina

L'Utopia di Tommaso Moro costituisce un punto di riferimento imprescindibile nella storia del pensiero moderno. L'opera, tuttavia, nel corso dei secoli e fino ai nostri giorni, è stata fatta oggetto di gravi fraintendimenti. Questo libro, oltre a spiegare le razioni di tali fraintendimenti, tenta di enucleare, sulla base di incontrovertibili dati storici e filologici, gli aspetti più significatlvi del progetto utopico moriano. All'antropologia pessimistica dell'"homo homini lupus", Moro contrappone la suamite e cristiana concezione dell'"homo homini salus", contro l'insorgente e deteriore machiavellismo, egli afferma l'unicità, cui devono conformarsi tanto gli individui quanto gli stati; alla prassi rapace del capitalismo nascente, egli oppone una societàsolidale e comunitaria, contro la nobiltà frivola e oziosa egli indica nel lavoro il primo dei doveri sociali. Istanza, inoltre la sovranità popolare, la rotazione delle cariche pubbliche, la tolleranza religiosa, la centralità della famiglia, il sacerdozio delle donne, il divorzio, l'etica del piacere, l'eutanasia la pace universale. Purtroppo, molti di questi problemi sono ben lungi dall'essere risolti. In un epoca come la nostra, caratterizzata da un forte disorientamento teorico e pratico, l'Utopia può costituire un valido aiuto per affrontare la crisi in atto.

***

Si può accedere ad ogni singola pagina pubblicata aprendo il file word

![]() Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore) al 22-08-2016

Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore) al 22-08-2016

N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web e quindi considerati di pubblico dominio. Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo: info@petiteplaisance.it, e saranno immediatamente rimossi.

***********************************************

Seguici sul sito web