Rodolfo Mondolfo (1887-1976) – Che cosa è la rivendicazione della humanitas

«Che cosa è questa rivendicazione della humanitas, se non l’affermazione storica più vasta e universale di quella coscienza e dignità della persona umana in quanto tale, che è l’essenziale concetto di Rousseau, ispiratore degli immortali ideali della Rivoluzione Francese?».

Rodolfo Mondolfo, Umanismo di Marx, Einaudi, Torino, 1975, pag. 272.

«In realtà, se esaminiamo senza prevenzioni il materialismo storico quale ci risulta dai testi di Marx ed Engels, dobbiamo riconoscere che non si tratta di un materialismo ma di un vero umanesimo, che al centro di ogni considerazione e discussione pone il concetto di uomo».

Rodolfo Mondolfo, Umanismo di Marx, Einaudi, Torino, 1975, pag. 312.

Luca Grecchi – Socrate in Tv. Quando il “sapere di non sapere” diventa un alibi per il disimpegno

Tempo fa, un noto presentatore di quiz televisivi utilizzò, come motto del proprio programma, il seguente detto attribuito a Socrate: “Una sola cosa so: di non sapere”. Quando ripeteva questo motto – e mi hanno riferito che succedeva spesso –, la sua espressione risultava molto soddisfatta, e scrosciavano gli applausi. In effetti, il “sapere di non sapere” è molto rassicurante, poiché esime dalla responsabilità, in quanto solo chi sa deve appunto saper rispondere di ciò che ha fatto, ma soprattutto deve saper agire di conseguenza. Per utilizzare un detto popolare molto diffuso, si potrebbe dire che, in un’epoca di disimpegno come la nostra, in molti pensano che sia “beata l’ignoranza”, non la conoscenza, ossia che il non sapere dia una maggiore felicità rispetto al sapere. Un radicale rovesciamento, dunque, rispetto a quel pensiero greco classico che anche Socrate – pace per il nostro conduttore televisivo – incarnava.

Effettivamente, come gli studiosi sanno bene, più si studia e più ci si accorge che sono molte le cose che si ignorano. “L’arte è lunga (da apprendere), ma la vita è breve”, dicevano i Latini. Per porre rimedio a questa situazione ansiogena, i ricercatori universitari di pressoché tutte le discipline hanno trovato un rimedio: specializzarsi in un campo del sapere sempre più piccolo, in modo tale da poterlo padroneggiare (quasi) interamente. A questa soluzione sono giunti anche gli studiosi di filosofia, e questo nonostante la filosofia sia per definizione la scienza che si occupa dell’intero, ossia di comprendere e valutare la totalità. Questa soluzione, tuttavia, è solo apparentemente corretta. Chi infatti conosce solo una parte dell’intero, ma non conosce le altre parti, e dunque le relazioni che esse intrattengono con la propria parte, non può nemmeno dire di conoscere bene quest’ultima. Indubbiamente non si può conoscere tutto. Tuttavia la filosofia, ed in particolare la metafisica – di cui appunto Socrate, Platone ed Aristotele si occupavano –, insegna la necessità della ricerca continua per trovare risposte.

L’immagine di un Socrate che si limitava a dire di “sapere di non sapere”, per quanto molto diffusa, è in effetti eccessivamente semplicistica; essa serve più che altro come alibi per dare un tono colto all’ignoranza. In effetti, per rimanere anche solo al piano logico, il sapere di non sapere implica quanto meno di sapere che cosa è il sapere, il che non è poco. Senza, comunque, troppe complicazioni, occorre ribadire chiaramente che Socrate sapeva di conoscere molte cose. Come mostra infatti il “dibattimento” avvenuto durante il processo che lo vide poi condannato a morte, e che ci è riportato da Platone, egli si dichiarò consapevole di avere fatto solo del bene agli Ateniesi stimolandoli nella ricerca della verità, e di aspettarsi pertanto di essere premiato, non punito. Come avrebbe potuto Socrate sostenere queste cose, senza una chiara consapevolezza di possedere una fondata conoscenza della verità e del bene? Se Socrate avesse realmente ritenuto di “sapere solo di non sapere”, avrebbe più coerentemente dovuto rimettersi alla decisione popolare, senza sollecitarla in una direzione o nell’altra.

Una variante colta del “sapere di non sapere” socratico è poi quella di chi ritiene – tesi diffusissima fra i docenti di filosofia – che la filosofia non ricerca risposte, ma desidera solo porre domande. Se così fosse, basterebbe porsi dei quesiti per essere buoni filosofi, indipendentemente dal fatto di sapere poi ad essi rispondere, e dunque di ricercare. Sarebbe possibile, insomma, essere filosofi senza fare troppa fatica. In realtà, anche qui opera la stessa inconscia motivazione di fondo che si è vista operare in precedenza: la risposta impegna, vincola ad agire in conformità ad essa, e pertanto viene tendenzialmente accantonata quando il suo contenuto confligge con abitudini consolidate. Tuttavia, per la propria stessa funzione, la filosofia non deve affatto limitarsi a fare domande, ma deve sempre cercare risposte vere, senza pensare ad altro. La risposta non è infatti sinonimo di dogmatismo, se si è sempre disposti a porla in discussione. Essa è anzi sinonimo di serietà ed impegno: di responsabilità appunto. Questo, almeno, sappiamo con certezza di saperlo.

Luca Grecchi

Dello stesso autore nel Blog di Petite Plaisance:

A cosa non servono le “riforme” di stampo renziano e qual è la vera riforma da realizzare

Platone e il piacere: la felicità nell’era del consumismo

Cosa direbbe oggi Aristotele a un elettore (deluso) del PD

Luca Grecchi (1972), direttore della rivista di filosofia Koinè e della collana di studi filosofici Il giogo presso la casa editrice Petite Plaisance di Pistoia, insegna Storia della Filosofia presso la Università degli Studi di Milano Bicocca. Da alcuni anni sta strutturando un sistema onto-assiologico definito “metafisica umanistica”, che vorrebbe costituire una sintesi della struttura sistematica della verità dell’essere. Esso rappresenta, nella sua opera, la base teoretica di riferimento sia per la fondazione di una progettualità sociale anticrematistica, sia per la interpretazione dei principali pensieri filosofici. Grecchi è soprattutto autore di una ampia interpretazione umanistica dell’antico pensiero greco, nonché di alcuni studi monografici su filosofi moderni e contemporanei, e di libri tematici su importanti argomenti (la metafisica, la felicità, il bene, la morte, l’Occidente). Collabora con la rivista on line Diogene Magazine e con il quotidiano on line Sicilia Journal. Ha pubblicato libri-dialogo con alcuni fra i maggiori filosofi italiani, quali Enrico Berti, Umberto Galimberti, Costanzo Preve, Carmelo Vigna.

Libri di Luca Grecchi

L’anima umana come fondamento della verità (2002) è il primo libro di Grecchi, che pone, in maniera stilizzata, il sistema metafisico umanistico su cui sono poi strutturati i suoi libri successivi. La tesi centrale di questo libro è appunto che l’anima umana, intesa come la natura razionale e morale dell’uomo, è il fondamento onto-assiologico della verità dell’essere. Questo sistema metafisico costituisce la base per una analisi critica della attuale totalità sociale, e per una progettualità comunitaria finalizzata alla realizzazione di un modo di produzione sociale conforme alle esigenze della natura umana.

Karl Marx nel sentiero della verità (2003) costituisce una interpretazione metafisico-umanistica del pensiero di Marx, che viene analizzato nei suoi nodi essenziali, spesso in aperta critica con la secolare tradizione marxista. Nato originariamente come elaborazione degli studi di economia politica dell’autore compiuti negli anni novanta del Novecento, il testo assume carattere filosofico-politico. Marx è analizzato come il pensatore moderno che, rifacendosi implicitamente al pensiero greco, realizza la migliore critica al modo di produzione capitalistico, pur non elaborando – per carenza di fondazione filosofica – un adeguato discorso progettuale.

Verità e dialettica. La dialettica di Hegel e la teoria di Marx costituisce in un certo senso una integrazione del precedente Karl Marx nel sentiero della verità. Il testo effettua una sintesi originale, appunto, sia della dialettica di Hegel che della teoria di Marx. Pur riconoscendo l’influenza del pensiero di Hegel nelle opere del Marx maturo, Grecchi propone la tesi che il pensiero di Marx, strutturatosi nei suoi punti cardinali prima del suo studio attento ed approfondito della Scienza della Logica, sia nella sua essenza non dialettico. Una versione sintetica di questo libro è stata pubblicata sulla rivista Il Protagora nel 2007.

La verità umana nel pensiero religioso di Sergio Quinzio (2004) con introduzione di Franco Toscani, è una sintesi monografica sul pensiero del grande teologo scomparso nel 1996. Il testo presenta al proprio interno una analisi del pensiero ebraico e cristiano, unita ad una rilettura poetica ed umanistica del testo biblico. Il tema centrale è quello della morte, e della speranza nella resurrezione su cui Quinzio ripetutamente riflette, e che vede continuamente delusa. Al di là dei riferimenti religiosi, la riflessione del teologo si presta ad una profonda considerazione sulla fragilità della vita umana.

Nel pensiero filosofico di Emanuele Severino (2005) con introduzione di Alberto Giovanni Biuso, è una sintesi monografica sul pensiero del grande filosofo italiano. Il testo presenta al proprio interno una analisi critica del nucleo essenziale della ontologia di Severino e delle sue analisi storico-filosofiche e politiche. Esiste uno scambio di lettere fra Severino e Grecchi in cui il filosofo bresciano mostra la sua netta contrarietà alla interpretazione ricevuta. Il testo, tuttavia, è segnalato nella Enciclopedia filosofica Bompiani come uno dei libri di riferimento per la interpretazione del pensiero severiniano.

Il necessario fondamento umanistico della metafisica (2005) è un breve saggio in cui, prendendo come riferimento la metafisica classica (ed in particolare le posizioni di Carmelo Vigna), l’autore critica la centralità dell’approccio logico-fenomenologico rispetto al tema della verità, ritenendo necessario anche l’approccio onto-assiologico. Per Grecchi infatti la verità consiste non solo nella descrizione corretta di come la realtà è, ma anche di come essa – la parte che può modificarsi – deve essere per conformarsi alla natura umana. Si tratta del primo confronto esplicito fra la proposta di Grecchi della metafisica umanistica e la metafisica classica di matrice aristotelico-tomista.

Filosofia e biografia (2005) è un libro-dialogo composto con uno dei maggiori filosofi italiani, Umberto Galimberti. Nel testo si ripercorre il pensiero galimbertiano nei suoi contenuti essenziali, ma si pone in essere anche una serrata analisi di molti temi filosofici, politici e sociali, in cui spesso emerge una sostanziale differenza di posizioni fra i due autori. Di particolare interesse le pagine dedicate al pensiero simbolico, all’analisi della società, ed alla interpretazione dell’opera di Emanuele Severino. Percorre il testo la tesi per cui la genesi di un pensiero filosofico deve necessariamente essere indagata, per giungere alla piena comprensione dell’opera di un autore.

Il pensiero filosofico di Umberto Galimberti (2005), con introduzione di Carmelo Vigna, è un testo monografico completo sul pensiero di questo importante filosofo contemporaneo. Si tratta di un testo in cui Grecchi, sintetizzando la complessa opera di questo autore, prende al contempo posizione non solo nei confronti della medesima, ma anche di filosofi quali Nietzsche, Heidegger, Jaspers, che nel pensiero di Galimberti costituiscono riferimento imprescindibili. Vigna, nella sua introduzione, ha definito il libro «una ricostruzione seria ed attendibile del pensiero del filosofo» in esame.

Conoscenza della felicità (2005), con introduzione di Mario Vegetti, è uno dei testi principali di Grecchi, in cui l’autore applica il proprio approccio classico umanistico alla società attuale, mostrando come essa si ponga in radicale opposizione alle possibilità di felicità. L’autore, seguendo la matrice onto-assiologica del pensiero greco, mostra che solo conoscendo che cosa è l’uomo risulta possibile conoscere cosa è la felicità. Scrive Vegetti, nel testo, che Grecchi è «pensatore a suo modo classico», per il suo «andar diritto verso il cuore dei problemi». Il libro è assunto come riferimento bibliografico, per il tema in oggetto, dalla Enciclopedia filosofica Bompiani. .

Marx e gli antichi Greci (2006) è un libro-dialogo composto con uno dei maggiori filosofi italiani, Costanzo Preve. Nel testo viene effettuata una analisi non tanto filologica, quanto ermeneutica e teoretica dei rapporti del pensiero di Marx col pensiero greco. I due autori, concordando su molti punti, colmano così in parte una lacuna della pubblicistica su questo tema, che risulta essere stato nel tempo assai poco indagato. Di particolare interesse l’analisi effettuata dai due autori di quale potrebbe essere, sulla base insieme del pensiero dei Greci e di Marx, il miglior modo di produzione sociale alternativo rispetto a quello attuale.

Vivere o morire. Dialogo sul senso dell’esistenza fra Platone e Nietzsche (2006), con introduzione di Enrico Berti, è un saggio composto ponendo in ideale dialogo Platone e Nietzsche su importanti temi filosofici, politico e morali: l’amore, la morte, la metafisica, la vita ed altro ancora. Scrive Berti, nella sua introduzione, che, come accadeva nel genere letterario antico dell’invenzione, Grecchi non nasconde lo scopo “politico” della sua opera, la quale «risulta essere innanzitutto un documento significativo di amore per la filosofia e di vitalità di quest’ultima, in un momento in cui l’epoca della filosofia sembrava conclusa».

Il filosofo e la politica. I consigli di Platone, e dei classici Greci, per la vita politica (2006) è una ricostruzione del pensiero filosofico-politico di Platone effettuata in un continuo confronto con le vicende della attualità. In questo libro Grecchi pone esplicitamente Platone, in maniera insieme divulgativa ed originale, come proprio pensatore di riferimento. Il filosofo ateniese infatti, a suo avviso, pur scrivendo molti secoli or sono, rimane tuttora colui che ha offerto le migliori analisi, e le migliori soluzioni, per pensare una migliore totalità sociale, ossia un ambiente comunitario adatto alla buona vita dell’uomo.

La filosofia politica di Eschilo. Il pensiero “filosofico-politico” del più grande tragediografo greco (2007) costituisce una interpretazione, in chiave appunto filosofico-politica, dell’opera di Eschilo. Lo scopo principale di questo libro è quello di “togliere” Eschilo dallo specialismo degli studi poetico-letterari, per inserirlo – come si dovrebbe fare per tutti i tragici greci – nell’ambito del pensiero filosofico-politico. Nel testo viene presa in carico l’analisi precedentemente svolta da Emanuele Severino ne Il giogo (1988), ritenendone validi molti aspetti ma giungendo, alla fine, a conclusioni opposte circa il presunto “nichilismo” di Eschilo.

Il presente della filosofia italiana (2007) è un libro in cui vengono analizzati testi di alcuni fra i più importanti filosofi italiani contemporanei pubblicati dopo il 2000. Gli autori analizzati vengono ripartiti in quattro categorie: 1) pensatori “ermeneutici-simbolici” (Sini, Vattimo, Cacciari, Natoli); 2) pensatori “scientifici-razionalisti” (Tarca, Antiseri, Giorello); 3) pensatori “marxisti-radicali” (Preve, Losurdo); 4) pensatori “metafisici-teologici” (Reale). Il testo è arricchito da due appendici e da una ampia postfazione di Costanzo Preve. In questi testi Grecchi oppone criticamente, ai vari approcci, il proprio discorso metafisico-umanistico.

Corrispondenze di metafisica umanistica (2007) è una raccolta di testi in cui sono contenuti scambi epistolari, nonché risposte di Grecchi ad introduzioni e recensioni di suoi libri. Il testo rispecchia la tendenza dell’autore a prendere sempre seriamente in carico le altrui posizioni; secondo Grecchi, infatti, di fronte a critiche intelligenti, sono solo due gli atteggiamenti filosofici possibili: o fornire argomentate risposte, o prendere atto della correttezza delle critiche e rivedere le proprie posizioni. Il tema caratterizzante il testo è dunque la “lotta amichevole” per la emersione della verità.

L’umanesimo della antica filosofia greca (2007) è un libro in cui Grecchi effettua, in sintesi, la propria interpretazione complessiva della Grecità. Partendo da Omero, e giungendo fino al pensiero ellenistico, l’autore mostra come non la natura, né il divino, né l’essere furono i temi principali del pensiero greco, bensì l’uomo, soprattutto nella sua dimensione politico-sociale. L’uomo infatti assume centralità, in vario modo, in tutti i vari filoni culturali della Grecità, dal pensiero omerico a quello presocratico, dal teatro fino all’ellenismo.

L’umanesimo di Platone (2007) è un testo monografico sul pensiero di Platone, da Grecchi in quegli anni ritenuto come il più rappresentativo della Grecità. Ponendo in essere una analisi complessiva delle diverse interpretazioni finora effettuate del pensiero platonico, Grecchi applica al medesimo il proprio paradigma ermeneutico metafisico-umanistico, cogliendo in Platone la centralità del ruolo filosofico-politico dell’uomo, ed insieme la centralità della posizione anti-crematistica, all’interno di una considerazione progettuale e della totalità sociale.

L’umanesimo di Aristotele (2008) è un testo monografico sul pensiero di Aristotele, che sarà poi da Grecchi ripreso negli anni successivi come struttura teoretica di riferimento. Ponendo in essere una analisi complessiva delle diverse tematiche del pensiero aristotelico, Grecchi applica al medesimo il proprio paradigma ermeneutico metafisico-umanistico, cogliendo in Aristotele – così come in Platone, ma in forma differente – la centralità del ruolo filosofico-politico dell’uomo, ed insieme la centralità della posizione anti-crematistica, all’interno di una considerazione progettuale della totalità sociale.

Chi fu il primo filosofo? E dunque: cos’è la filosofia? (2008), con introduzione di Giovanni Casertano, è un libro suddiviso in due parti. Nella prima parte, prendendo come riferimento alcuni fra i principali manuali di storia della filosofia italiani, Grecchi mostra come essi spesso non definiscano l’oggetto del loro studio, ossia la filosofia, dichiarandola talvolta addirittura indefinibile. L’autore, invece, offre in questo libro la propria definizione di filosofia come caratterizzata da due contenuti imprescindibili: a) la centralità dell’uomo; b) la ricerca, il più possibile fondata ed argomentata, della verità dell’intero. Nella seconda parte l’autore esamina dieci possibilità alternative su “chi fu il primo filosofo”, giungendo a concludere che, pur all’interno del contesto comunitario della riflessione greca, il candidato più accreditato risulta essere Socrate.

Socrate. Discorso su Le Nuvole di Aristofane (2008) è una ricostruzione di fantasia, pubblicata nella collana Autentici falsi d’autore dell’editore Guida, di un discorso che avrebbe potuto essere tenuto da Socrate ad Atene l’indomani della rappresentazione della famosa commedia di Aristofane. Si tratta, come è nello stile della collana, di una ricostruzione al contempo verosimile e spiritosa, in cui Grecchi coglie l’occasione per offrire la propria interpretazione, insieme umanistica ed anticrematistica, del pensiero socratico. Tale interpretazione risulta convergente con quelle offerte, nella medesima collana, da Mario Vegetti su Platone e da Enrico Berti su Aristotele.

Occidente: radici, essenza, futuro (2009), con introduzione di Diego Fusaro, è un testo in cui l’autore analizza il concetto di Occidente e le sue tradizioni culturali costitutive, sempre in base al proprio sistema metafisico-umanistico. Analizzando le radici greche, ebraiche, cristiane, romane e moderne, ma soprattutto l’attuale contesto storico-sociale, Grecchi coglie nella prevaricazione derivante dalla smodata ricerca crematistica l’essenza dell’Occidente, ed individua per lo stesso un futuro cupo. Il testo è arricchito dal dialogo con Fusaro, alla cui introduzione Grecchi risponde in una appendice finale.

Il filosofo e la vita. I consigli di Platone, e dei classici Greci, per la buona vita (2009), è una raccolta di brevi saggi in cui l’autore, prendendo spunto da alcuni passi del pensiero platonico, e più in generale del pensiero greco classico, affronta sinteticamente alcune tematiche centrali per la vita umana (l’amore, la famiglia, la filosofia, la storia, le leggi, la democrazia, l’educazione, l’università, la mafia, la libertà, ecc.), col consueto approccio attualizzante, ovvero facendo interagire – nel rispetto del contesto storico-sociale dell’epoca in cui tale pensiero nacque – il pensiero platonico col nostro tempo. Il libro è arricchito da un lungo saggio finale di Costanzo Preve, intitolato “Luca Grecchi interprete dei filosofi classici Greci” (con risposta), in cui il filosofo torinese sintetizza le posizioni dell’autore.

L’umanesimo della antica filosofia cinese (2009) costituisce il primo volume di una trilogia sull’umanesimo dell’antico pensiero orientale (l’unica nel nostro paese effettuata da un solo autore). Il libro parte dalla constatazione che l’Oriente risulta essere pressoché assente dalle principali storie della filosofia occidentali. Tuttavia, in base alla definizione di filosofia fornita dall’autore, l’antico pensiero cinese risulta possedere, nei contenuti e talvolta anche nei metodi, caratteristiche tali da non poter essere considerato pregiudizialmente assente dal quadro filosofico. Non si tratta, comunque, di un manuale di storia della filosofia cinese, ma di una interpretazione umanistica dei principali contenuti costitutivi dell’antico pensiero cinese.

L’umanesimo della antica filosofia indiana (2009) costituisce il secondo volume di una trilogia sull’umanesimo dell’antico pensiero orientale. Il libro parte dalla constatazione che l’Oriente risulta essere pressoché assente dalle principali storie della filosofia occidentali. Tuttavia, in base alla definizione di filosofia fornita dall’autore, l’antico pensiero indiano risulta possedere, nei contenuti e talvolta anche nei metodi, caratteristiche tali da non poter essere considerato pregiudizialmente assente dal quadro filosofico. Non si tratta, comunque, di un manuale di storia della filosofia indiana, ma di una interpretazione umanistica dei principali contenuti costitutivi dell’antico pensiero indiano.

L’umanesimo della antica filosofia islamica (2009) costituisce il terzo volume di una trilogia sull’umanesimo dell’antico pensiero orientale. Il libro parte dalla constatazione che l’Oriente risulta essere pressoché assente dalle principali storie della filosofia occidentali. Tuttavia, in base alla definizione di filosofia fornita dall’autore, l’antico pensiero islamico risulta possedere, nei contenuti e talvolta anche nei metodi, caratteristiche tali da non poter essere considerato pregiudizialmente assente dal quadro filosofico. Non si tratta, comunque, di un manuale di storia della filosofia islamica, ma di una interpretazione umanistica dei principali contenuti costitutivi dell’antico pensiero islamico.

A partire dai filosofi antichi (2010), con introduzione di Carmelo Vigna, è un libro-dialogo composto con uno dei maggiori filosofi italiani, Enrico Berti. In questo testo viene ripercorsa l’intera storia della filosofia, apportando interpretazioni originali non soltanto – anche se soprattutto – dei principali filosofi antichi, ma anche di quelli moderni e contemporanei. Non mancano inoltre considerazioni su temi di attualità, nonché su temi di interesse generale, quali l’educazione, la scuola e la politica. Scrive Vigna, nella introduzione, che «questo testo è tra le cose più interessanti che si possano leggere oggi nel panorama della filosofia italiana».

L’umanesimo di Plotino (2010) è un libro in cui l’autore colma una distanza temporale fra il periodo classico ed il periodo ellenistico della Roma imperiale. Il testo si divide in due parti. Nella prima, in ossequio alla tesi per cui ogni pensiero filosofico deve essere inserito all’interno del proprio contesto storico-sociale (anche in quanto è all’interno del medesimo che esso spesso “deduce” le proprie categorie), l’autore realizza una analisi del modo di produzione sociale greco e di quello romano, per tracciare alcune differenze importanti fra l’epoca classica e l’epoca ellenistica. Nella seconda parte, che è la più ampia, è invece analizzato, in base alle dieci tematiche ritenute centrali, il pensiero di Plotino.

Perché non possiamo non dirci Greci (2010) è un libro in cui l’autore sintetizza, in termini divulgativi, le proprie posizioni generali sui Greci. Il testo prende spunto dalla rilettura, in controluce, del classico di Benedetto Croce intitolato Perché non possiamo non dirci cristiani, per mostrare non solo come le radici greche siano almeno altrettanto importanti di quelle cristiane per la cultura europea, ma soprattutto che una loro ripresa sarebbe fortemente auspicabile. Il testo è completato da una ampia appendice inedita che costituisce una analisi critica del pensiero ellenistico (in rapporto a quello classico) incentrata sulle opere di Epicuro e di Luciano di Samosata.

La filosofia della storia nella Grecia classica (2010) è il testo ermeneutico forse più originale di Grecchi. Alla cultura greca si attribuisce infatti, solitamente, la nascita dei tronchi di pressoché tutte le discipline filosofiche e scientifiche tuttora studiate nella modernità (con varie ramificazioni). Tradizionalmente, tuttavia, la filosofia della storia è ritenuta essere disciplina moderna, senza precedenti antichi. Analizzando l’opera di storici, letterati e filosofi dell’epoca preclassica e classica, l’autore mostra invece le radici antiche anche di questo campo di studi, contribuendo ad un chiarimento teoretico della disciplina stessa.

Sulla verità e sul bene (2011), con introduzione di Enrico Berti e postfazione di Costanzo Preve, è un libro-dialogo con uno dei maggiori filosofi italiani, Carmelo Vigna. In questo testo viene ripercorsa l’intera storia della filosofia, insieme agli importanti temi teoretici ed etici che danno il titolo al volume. Scrive Berti, nella introduzione, che si tratta di «una serie di discussioni oltremodo interessanti tra due filosofi che sono divisi da due diverse, anzi opposte, concezioni della metafisica, ma sono accomunati dalla considerazione per la filosofia classica e soprattutto da un grande amore per la filosofia in sé stessa».

Gli stranieri nella Grecia classica (2011) è un libro in cui l’autore, prendendo distanza dalle interpretazioni tradizionali che caratterizzano gli antichi Greci come vicini alla xenofobia, mostra che, sin dall’epoca omerica, essi furono invece aperti all’ospitalità verso gli stranieri. Preceduto da una analisi anti-ideologica delle categorie di “razza”, “etnia”, “multiculturalismo” ed altre, Grecchi rimarca come sia stato centrale, nel pensiero greco classico, il concetto di “natura umana”, il quale possiede basi teoretiche salde ed una costante presenza nella riflessione greca, che l’autore appunto caratterizza come “umanistica”.

Diritto e proprietà nella Grecia classica (2011) è un libro in cui l’autore prende in carico i temi poco indagati del diritto e della proprietà nella antica Grecia. Si tratta di temi molto importanti per comprendere il contesto storico-sociale in cui nacque la cultura greca, e che pertanto non possono essere ignorati da chi studia la filosofia di questo periodo. Il testo sviluppa inoltre un confronto con il diritto romano – che si rivela assai meno comunitario di quello greco – e con il nostro tempo, per mostrare come la cultura greca possieda, anche sul piano giuridico, contenuti che sarebbero tuttora importanti da applicare.

L’umanesimo di Omero (2012) è un libro in cui l’autore effettua una analisi teoretica ed etica del pensiero omerico, inserendo l’antico poeta nel novero del pensiero filosofico, rompendo il tradizionale isolamento nel campo letterario che da secoli caratterizza questo autore. Grecchi insiste in particolare sul carattere di educazione filosofica dei poemi omerici, mostrando come essi abbozzino temi ontologici e soprattutto assiologici poi elaborati dalla intera riflessione classica. Il testo si distingue per il continuo aggancio dei miti omerici alla contemporaneità.

L’umanesimo politico dei “Presocratici” (2012) è un libro in cui l’autore, centralizzando il carattere politico-sociale del loro pensiero, prende distanza dalle interpretazioni tradizionali che caratterizzano questi pensatori come “naturalisti”, e che li separano sia dalla poesia e dal teatro precedenti, sia dalla filosofia e dalla scienza successive. L’autore, facendo riferimento agli studi di Mondolfo, Capizzi, Bontempelli e soprattutto Preve, mostra il nesso di continuità del pensiero presocratico con l’intero pensiero greco classico. Risultano centrali, in questa trattazione, le figure di Solone e Clistene, oltre a quelle più consuete di Eraclito, Parmenide e Pitagora.

Il presente della filosofia nel mondo (2012), con postfazione di Giacomo Pezzano, è un libro in cui vengono analizzati testi di alcuni fra i maggiori filosofi contemporanei non italiani (fra gli altri Bauman, Habermas, Hobsbawm, Latouche, Nussbaum, Onfray, Zizek). Nella introduzione si rileva, come caratteristica principale della filosofia del nostro tempo, la presenza in solidarietà antitetico-polare di una corrente scientifico-razionalistica ed, al contempo, di una corrente aurorale-simbolica. Esse occupano il centro della scena escludendo dal “campo di gioco” la filosofia onto-assiologica di matrice classica, presente oramai solo in un numero limitato di studiosi.

Il pensiero filosofico di Enrico Berti (2013), con presentazione di Carmelo Vigna e postfazione di Enrico Berti, è un testo monografico introduttivo sul pensiero di questo importante filosofo contemporaneo, uno dei maggiori studiosi mondiali del pensiero di Aristotele. Rapportandosi a tematiche quali l’interpretazione degli antichi, la storia della filosofia, l’educazione, l’etica, la politica, la metafisica, la religione, Grecchi non si limita a descrivere il pensiero dell’autore considerato ma, come è nel suo approccio, valuta; in maniera solitamente concorde, eppure talvolta anche critica, in particolare nella opposizione fra metafisica classica e metafisica umanistica.

Il necessario fondamento umanistico del “comunismo” (2013) è un libro scritto a quattro mani con Carmine Fiorillo, in cui gli autori mostrano come la diffusa critica (marxista e non) al modo di produzione capitalistico, priva di una fondata progettualità, risulti sterile ed inefficace. Assumendo come base principalmente il pensiero greco classico (ma anche le componenti umanistiche di altri orizzonti culturali), gli autori mostrano che solo mediante una solida fondazione filosofica è possibile favorire la progettualità di un ideale modo di produzione sociale in cui vivere, che gli autori appunto definiscono – ma differenziandosi fortemente dalla tradizione marxista – “comunismo”.

Perché, nelle aule universitarie di filosofia, non si fa (quasi) più filosofia (2013) è un pamphlet in cui si mostra che le attuali modalità accademiche di insegnamento della filosofia, incentrate sullo specialismo, non ripropongono più il modello greco classico della filosofia come ricerca fondata ed argomentata della verità onto-assiologica dell’intero, che Grecchi assume invece ancora come centrale. L’autore mostra come la causa principale di questa situazione sia attribuibile ai processi socio-culturali del modo di produzione capitalistico.

La musa metafisica. Lettere su filosofia e università (2013), con Giovanni Stelli, costituisce uno scambio epistolare nato dal commento di Stelli al pamphlet Perché, nelle aule universitarie di filosofia, non si fa (quasi) più filosofia. A partire da questo tema lo scambio ha assunto una rilevanza ed una ampiezza tale, estendendosi a contenuti storici, culturali e politici, da renderne di qualche utilità la pubblicazione. In esso Grecchi anticipa alcuni temi portanti del suo testo che sarà intitolato Metafisica umanistica. La struttura sistematica della verità dell’essere, cui sta lavorando dal 2003.

Discorsi di filosofia antica (2014) è un libro che raccoglie i testi del corso di lezioni sull’uomo nella cultura greca, da Omero all’ellenismo, tenuto dall’autore alla università degli studi di Milano Bicocca nel 2013. Esso accoglie inoltre i testi di alcune conferenze sul pensiero antico svolte dall’autore nel 2013 e 2014, ed in particolare, in appendice, un saggio inedito sulla alienazione nella antica Grecia. Quest’ultimo è un tema poco indagato in quanto mancano, alla mentalità filologica – poco teoretica – tipica del mondo accademico di oggi, i necessari riferimenti testuali (i Greci non avevano nemmeno la parola “alienazione”); questo saggio tuttavia può aprire un filone di ricerca su una tematica tuttora inesplorata.

Omero tra padre e figlia (2014) è un libro-dialogo con Benedetta Grecchi, figlia di 6 anni dell’autore, sulle vicende di Odisseo narrate appunto nella Odissea di Omero. Il testo costituisce – come recita il sottotitolo – una “piccola introduzione alla filosofia”, passando attraverso i contenuti educativi dell’opera omerica già delineati dall’autore nel libro L’umanesimo di Omero. Questo dialogo tra padre e figlia mostra come la filosofia possa passare anche ai bambini evitando, da un lato, di essere ridotta a “gioco logico”, e dal lato opposto di essere presentata come “chiacchiera inconcludente”.

Discorsi sul bene (2015) è un libro che raccoglie i testi del corso di lezioni sul Bene tenuto dall’autore alla università degli studi di Milano Bicocca nel 2014. In appendice sono aggiunte una intervista filosofica e due relazioni su temi etico-politici. Il testo si rivela importante in quanto, all’interno di un approccio aristotelico – in cui in sostanza il Bene è il fine verso cui ogni ente, per natura, tende –, Grecchi indica nel rispetto e nella cura dell’uomo (e del cosmo: gli elementi portanti del suo Umanesimo) i contenuti fondamentali del Bene.

Discorsi sulla morte (2015) è un libro che raccoglie i testi del corso di lezioni tenuto dall’autore alla università degli studi di Milano Bicocca nel 2015. L’autore, delineando le principali concezioni della morte presenti nella storia della filosofia, con particolare riferimento agli antichi Greci ed a Giacomo Leopardi, mostra come la rimozione di questo tema costituisca una delle principali concause di alcune psicopatologie del nostro tempo.

L’umanesimo della cultura medievale (2016) è un libro che raccoglie i contenuti umanistici del pensiero medievale. Rispetto alle interpretazioni tradizionali, ancora caratterizzate da una descrizione del Medioevo come età oscura, questo testo mostra il carattere umanistico in particolare della Scolastica aristotelica. Rispetto ai consueti autori di riferimento, ossia Agostino e Tommaso, particolare importanza è attribuita in questo volume a due autori del XIII secolo, Sigieri di Brabante e Boezio di Dacia (solitamente poco considerati), nonché alle ripetute condanne ecclesiastico-accademiche dell’aristotelismo che ebbero il loro punto culminante nel 1277.

L’umanesimo della cultura rinascimentale (2016) è un libro che critica la tradizionale interpretazione umanistica del pensiero rinascimentale del XIV e XV secolo. Rispetto, infatti, alla vulgata comune, che ritiene centrale in questo periodo la riscoperta filologica ed ermeneutica dei testi di Platone e di altri autori antichi, Grecchi reputa centrale la filocrematistica, e dunque la rottura – operata da modalità sociali sempre più privatistiche e mercificate, cui la cultura dell’epoca si adeguò – del legame sociale comunitario proprio dell’epoca medievale. Il Rinascimento costituì dunque, a suo avviso, la prima apertura culturale verso la modernità capitalistica.

In preparazione:

Umanesimo ed antiumanesimo nella filosofia moderna (e contemporanea);

L’umanesimo greco-classico di Spinoza;

Il sistema filosofico di Aristotele;

Metafisica umanistica. La struttura sistematica della verità dell’essere.

Gaio Sallustio Crispo (I secolo a.C.) – L’avidità di denaro è sempre infinita

«L’avidità di denaro è sempre infinita, insaziabile,

e non è limitata né dall’abbondanza di beni né dalla loro mancanza».

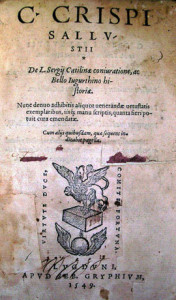

G. Sallustio Crispo (I secolo a.C.), De Catilinae coniuratione.

Karl Marx – Cristalli di denaro: “auri sacra fames”

«Tutto diventa vendibile o acquistabile. La circolazione diventa il grande alambicco sociale dove tutto affluisce per tornare ad uscirne come cristallo di denaro. A questa alchimia non resistono neppure le ossa dei santi e meno ancora altre meno rozze, res sacrosanctae, extra commercium hominun».

Karl Marx, Il Capitale. Critica dell’economia politica, Editori Riuniti, Roma, 1977, vol. I, pag. 164.

«Il denaro non è soltanto un oggetto della brama di arricchimento, è invece il suo oggetto. Essa è essenzialmente auri sacra fames. La brama di arricchimento in quanto tale, come forma particolare di appetito […], è possibile soltanto quando la ricchezza generale, la ricchezza in quanto tale, è individualizzata in oggetti particolari […]. Il denaro non è dunque soltanto l’oggetto della brama di arricchimento, ma ne è in pari tempo anche la fonte. […] Di qui i lamenti degli antichi sul denaro come fonte di ogni male».

Karl Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica, Einaudi, Torino, 1977, vol. I, pag. 161.

La locuzione latina Quid non mortalia pectora cogis, / Auri sacra fames, è un verso di Virgilio (Eneide, 3. 56-57), ripreso da L. A. Seneca (Lettere a Lucilio) nella forma «Quod non mortalia pectora coges, auri sacra fames», che significa «A cosa non spingi i petti mortali, miserabile cupidigia dell’oro».

I “Padri Fondatori” degli Stati Uniti d’America non potevano certo iscrivere questo verso virgiliano nel Great Seal (Grande Sigillo) USA che tuttora campeggia sul retro della banconota da un dollaro. Ma vollero comunque mutuare (la “vocazione imperiale” cercava una preziosa ed antica nobiliare ascendenza) dal poeta mantovano – ideologo dell’Impero romano iniziato da Ottaviano Augusto –, due delle tre iscrizioni in latino che su quel sigillo si possono leggere: Annuit coepitis è la versione affermativa («Dio è favorevole all’impresa») della preghiera troiana a Giove «Audacibus annue coepitis» (Eneide, IX, 625); e «Novus ordo s[a]ec[u]lorum» viene dalla Ecloga IV.

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) – Questo è appunto il bello dell’arte

«Questo è appunto il bello dell’arte, che non v’è maestro il quale metta l’una cosa al di sopra dell’altra, e uno dei segreti di chi lavora con passione e con nobiltà è appunto questo: di non disperarsi per quello che è riusciro meno e di non inorgoglirsi per quello che è riuscito di più».

Felix Mendelssohn-Bartholdy, Lettera a Verhulst, 17-11-1844.

Francesco d’Assisi (1182 c. – 1226) – Maledetto denaro che sei diventato la misura del mondo

Giotto, San Francesco rinuncia ai beni terreni, Assisi, Basilica superiore

«È attraverso il denaro che il demonio è entrato nel mondo con le sue schiere. È per il denaro che l’uomo ha reso schiavo l’altro uomo. Che l’uomo è diventato avaro. Che l’uomo è diventato schiavo di ciò che ha e di ciò che vuole avere. È per il denaro che l’uomo ha cominciato ad uccidere. Che l’uomo continua ad uccidere. Maledetto denaro che sei diventato la misura del mondo. L’unità di misura dell’uomo e del suo lavoro e del prodotto della sua mente».

Francesco d’Assisi, Dalla Regola non bollata di San Francesco d’Assisi, in A. Paoli – G. De Gennaro, Il dio denaro, Cooperativa editoriale l’altrapagina, Città di Castello, 2007, pag. 52.

Pier Paolo Pasolini (1922-1975) – Marilyn. Quella bellezza l’avevi addosso umilmente

Marilyn

Del mondo antico e del mondo futuro

era rimasta solo la bellezza, e tu,

povera sorellina minore,

quella che corre dietro ai fratelli più grandi,

e ride e piange con loro, per imitarli,

e si mette addosso le loro sciarpette,

tocca non vista i loro libri, i loro coltellini,

tu sorellina più piccola,

quella bellezza l’avevi addosso umilmente,

e la tua anima di figlia di piccola gente,

non ha mai saputo di averla,

perché altrimenti non sarebbe stata bellezza.

Sparì, come un pulviscolo d’oro.

Il mondo te l’ha insegnata.

Così la tua bellezza divenne sua.

Dello stupido mondo antico

e del feroce mondo futuro

era rimasta una bellezza che non si vergognava

di alludere ai piccoli seni di sorellina,

al piccolo ventre così facilmente nudo.

E per questo era bellezza, la stessa

Che hanno le dolci mendicanti di colore,

le zingare, le figlie dei commercianti

vincitrici ai concorsi a Miami o a Roma.

Sparì, come una colombella d’oro.

Il mondo te l’ha insegnata,

e così la tua bellezza non fu più bellezza.

Ma tu continuavi ad essere bambina,

sciocca come l’antichità, crudele come il futuro,

e fra te e la tua bellezza posseduta dal potere

si mise tutta la stupidità e la crudeltà del presente.

Te la portavi sempre dentro, come un sorriso tra le lacrime,

impudica per passività, indecente per obbedienza.

L’obbedienza richiede molte lacrime inghiottite.

Il darsi agli altri,

troppi allegri sguardi, che chiedono la loro pietà.

Sparì, come una bianca ombra d’oro.

La tua bellezza sopravvissuta dal mondo antico,

richiesta dal mondo futuro, posseduta

dal mondo presente, divenne così un male.

Ora i fratelli maggiori finalmente si voltano,

smettono per un momento i loro maledetti giochi,

escono dalla loro inesorabile distrazione,

e si chiedono: “È possibile che Marilyn,

la piccola Marilyn ci abbia indicato la strada?”

Ora sei tu, la prima, tu sorella più piccola,

quella che non conta nulla, poverina, col suo sorriso,

sei tu la prima oltre le porte del mondo

abbandonato al suo destino di morte.

Pier Paolo Pasolini

Questo testo, cantato da Laura Betti nel 1962, fa parte anche del commento in versi del film La Rabbia, 1963.

La poesia è tratta dal catalogo Pasolini Roma edito per i tipi di SKIRA.

Roma, Palazzo delle Esposizioni, 15 aprile – 20 luglio, 2014.

A cura di Gianni Borgna e Alain Bergala.

Milano, 2014; br., pp. 164, 250 ill. e tavv. b/n col., cm 17×24.

(Fotografia).

Le foto di Marilyn sono del 1945 ed erano inserite nel pannello che, alla mostra, recava la poesia.

Giacomo Manzù (1908-1991) – Non temete la natura

«Non temete la natura.

Quando guardate la natura, anche quando la imitate, voi potete creare delle opere nuove,

perché il risultato non è ciò che è esteriore, ma ciò che c’è dentro di voi».

Giacomo Manzù

(Discorso agli stiudenti di Brera, anni Cinquanta del Novecento)

Costanzo Preve – Questioni di filosofia, di verità, di storia, di comunità. INTERVISTA A COSTANZO PREVE a cura di Saša Hrnjez

La fine della filosofia, Heidegger, paradigma dello spazio e temporalità storica

SAŠA HRNJEZ: Comincerei da un tema abbastanza trattato nel corso del Novecento. È il tema della “fine della filosofia”. Basta pensare a Heidegger, ma non solo. Mi interessa come ti rapporti con questo problema. Ed inoltre pongo la questione della autocontraddizione dell’annuncio filosofico della fine della filosofia, in quanto questa stessa affermazione rimane ancora nell’orizzonte della filosofia. É la questione che lateralmente apre un altro problema: il problema dell’autoriflessione della filosofia stessa.

COSTANZO PREVE: In primo luogo io penso che Heidegger non possa essere ridotto all’annunciatore della fine della filosofia. Più esattamente lui è un annunciatore della fine della metafisica che egli ritiene risolta integralmente nella tecnica planetaria, perché il termine tedesco Gestell vuol dire dispositivo anonimo ed impersonale. Perciò, quello che Heidegger dice è una proposta di fine della metafisica. Questa proposta è autocontraddittoria, non c’è alcun dubbio, nel senso che per poter annunciare la fine della filosofia bisogna filosofare. La teoria della fine della filosofia o della fine della storia o della società è un’autoriflessione filosofica pessimistica dell’umanità su se stessa. E perciò io la respingo immediatamente. Piuttosto voglio riflettere sul fatto che l’annuncio della morte della metafisica è dovuto, secondo me, a due componenti fondamentali. In primo luogo una lettura errata, distorta dell’antichità greca. Siccome Heidegger non è in grado di compiere una deduzione sociale delle categorie della filosofia greca e della sua nascita come risposta della comunità di fronte al pericolo della sua dissoluzione a causa del denaro, del potere, della tirannia e della crematistica, allora, dato appunto che non è in grado di capire ciò, da solo poi si infila in un distinzione fittizia tra aletheia e orthotes intesa come corretto rispecchiamento, distinzione che secondo me è completamente sbagliata. Perché l’orthotes pitagorico-platonica era un modo dei greci antichi per arrivare al disvelamento, cioè all’aletheia. Perciò devo respingere completamente questa diagnosi di Heidegger.

Poi c’è un secondo aspetto: Heidegger registra nel sofisticato e rarefatto linguaggio della filosofia l’impressione di immodificabilità del mondo, che è evidentemente un’impressione che avviluppa molti filosofi intorno agli anni Trenta, Quaranta, Cinquanta, e Sessanta. In un certo senso Adorno, anche se è un filosofo molto diverso da Heidegger, dice le stesse cose in una forma di pessimismo radicale che lui esprime nel linguaggio della dialettica negativa. Gli stessi filosofi marxisti, come il gruppo iugoslavo di Praxis (di cui ho conoscituo Gajo Petrović e Mihajlo Marković), poi Bloch, Lukács, francesi come Althusser e così via, mantengono invece una sorta di speranza di trasformazione socialista del mondo. Ma la mantengono sullo sfondo, come se non ci credessero neanche loro molto. Lukács parla di prospettiva, Bloch parla di utopia, Karel Kosík parla di distruzione della pseudoconcretezza. Però è come se tutti loro – arrivati alla svolta degli anni Sessanta e Settanta (prima che ci fosse ancora il postmoderno, che ha in un certo senso consacrato l’idea dell’immodificabilità del mondo) – quasi avessero smesso di credere a questa modificabilità. Perciò il successo di Heidegger nelle comunità universitarie europee, a mio parere, non è altro che la trascrizione filosofica sofisticata di questo senso d’impotenza sociale generale.

S H: Infatti ciò a cui volevo arrivare con la mia domanda sulla fine della filosofia è proprio questo che hai indicato. A mio parere c’è una connessione più profonda tra l’affermazione della fine della filosofia, un’affermazione filosofica auto-negante, e un’altra affermazione, quella ideologica di Fukuyama sulla fine della storia. Interessante è notare che queste due posizioni teoriche emergano in un periodo dominato dal paradigma dello spazio (lo dice esplicitamente Foucault nel suo saggio Spazi altri, ma si trova anche in Deleuze-Guattari e recentemente in Sloterdijk, etc). Allora, da una parte lo spazio secondo Sloterdijk diventa saturato, senza distanza e privo di estensione e d’altra parte abbiamo un esaurimento della temporalità storica. Una diagnosi perspicace oppure un altro indicatore dell’impotenza politico-sociale?

PREVE: Il rapporto fra spazio e tempo sostanzialmente ha come origine moderna il 1700. Ma è noto che il problema dello spazio e del tempo non nasce nel 1700 ma percorre tutta l’antichità greca e il cristianesimo: lo spazio inteso come (diceva Newton) il sensorium Dei; o lo spazio per i greci (che non erano monoteisti) che era chiamato hora, cioè il luogo in cui semplicemente si organizzava la materia; oppure lo spazio inteso come creazione divina, e che dunque era il teatro della sua creazione. Nel 1700 le cose cambiano radicalmente: la borghesia capitalista in formazione deve intervenire simbolicamente sia nel tempo che nello spazio. Per quello che riguarda l’intervento nello spazio nasce il moderno materialismo che non ha nessun carattere proletario, operaio, socialista e scientifico, ma rappresenta un’unificazione simbolica dello spazio alto e basso all’interno del quale possa circolare la merce capitalistica, togliendo la divinità che stava in alto e qualunque sovranità sull’economia. Per quello che riguarda il tempo: il tempo è unificato sotto la categoria di progresso, e come tutti sanno è l’ideologia fondamentale del Settecento borghese destinata ad essere ereditata completamente dal marxismo, e non soltanto dal pensiero di Marx, ed anche di più dal marxismo successivo. Personalmente non sono sicuro che noi siamo di fronte a un problema di saturazione dello spazio, come diceva la scuola francese. Io sposterei un po’ il problema seguendo il marxista britannico David Harvey, ultimamente autore di un libro che si chiama The Enigma of Capital. Harvey sostiene che ci sia oggi una prevalenza dello spazio sul tempo, dovuto al fatto che da un lato il mondo borghese ha abbandonato completamente il mito del progresso, mantenendone soltanto una superficie tecnologica e retorica; e d’altro lato, la globalizzazione – che fa diventare l’intero mondo una sorta di territorio liscio per lo scorrimento della merce e dei capitali – porta automaticamente a una prevalenza dello spazio sul tempo. Propendo a ritenere valida una sorta di combinazione di due diagnosi, quella di Jameson e l’altra di Harvey. Jameson ha detto che il postmoderno è l’epoca della produzione flessibile e secondo me ha ragione. Harvey parla di dominio dello spazio sul tempo con lo sbaraccamento dell’ideologia del progresso e con l’enfasi sulla globalizzazione spaziale del mondo come luogo di possibilità infinite.

SH: E non è che il compito filosofico di oggi sarebbe proprio di re-introddure nella filosofia una concezione del tempo alternativa e una prospettiva della temporalità storica?

PREVE: Con questa domanda tu stesso hai suggerito il modo migliore per arrivare alla risposta, perché Hegel non è affatto un cane morto, ma è un autore ancora attuale, anzi, più che mai attuale. In Hegel infatti al centro del problema è il riconoscimento della coscienza, della presa di coscienza progressiva che diventa l’autocoscienza, che avviene ovviamente all’interno di uno spazio e di un tempo in cui il soggetto manifesta, diciamo così, le sue richieste, i suoi bisogni, i suoi progetti. Questo vuol dire innanzitutto escludere che in Hegel ci sia una teoria della fine della storia. È un equivoco, secondo me, espresso in buona fede dal francese Alexandre Kojeve, ma è errato, profondamente errato. E poi viene ripreso ridicolmente da Fukuyama come teoria apologetica del secolo americano. Ma Fukuyama è un funzionario del Dipartimento di Stato come quelli che fanno bombardamenti sull’Afghanistan. Non è una cosa seria. Io parlo di Kojeve che invece è una persona seria. Secondo me in Kojeve c’è un fraintendimento gravissimo, perché quella che era una diagnosi di Hegel è stata fatta nel 1820, una diagnosi situata, congiunturale. Hegel aveva maturato la opinione secondo cui il tempo storico che stava vivendo era un tempo ricco di possibilità, in cui lo spirito si era determinato. Il concetto di Bestimmung è qui fondamentale. Perché Hegel, come è noto, polemizza continuamente contro il cattivo infinito di Kant e contro l’idea di Fichte secondo cui noi staremmo vivendo nell’epoca della compiuta peccaminosità. Siccome Hegel non può accettare la diagnosi dell’epoca della compiuta peccaminosità, che poi viene ripresa dagli intellettuali marxisti del Novecento – ovviamente in forma diversa (Bloch, Lukács, Althusser …) –, egli vuole contrapporsi a quelli che lui chiama i vecchi conservatori di Metternich, all’economia politica inglese che lui chiama «uno stato civile senza metafisica», e si contrappone anche a Rousseau e a Robespierre in base a quello che lui chiama «furia del dileguare».

Come tu sai Hegel nega il contratto sociale, ma lo nega non perché neghi gli elementi progressivi del giusnaturalismo o del contrattualismo, ma perché pensa che la civiltà non sia nata da un contratto. Lui dice, nella Fenomenologia dello Spirito, che la civiltà nasce dalla violenza, come nelle prime sequenze del film di Kubrick, Space Odissey 2001. La civiltà nasce dalla violenza, nasce dalla paura del dominato del primo dominatore, e soltanto nel corso del tempo storico che si arricchisce d’autocoscienza la civiltà giunge a superare questa nascita violenta in direzione di un’autocoscienza. Questa proiezione hegeliana afferma che ci sono il tempo e lo spazio come luoghi di realizzazione …

SH: È chiaro perché Hegel critichi il contrattualismo. Semplicemente un’ontologia della società non si può basare sul contratto, proprio in quanto l’ontologia storica che va oltre l’accordo tra due volontà rimane ancora, diciamo così, a posteriori.

PREVE: Hegel dice molto chiaramente che il contratto riguarda soltanto il diritto privato e non accetta che lo Stato nasca da un contratto. In questo ambito del diritto astratto c’è il contratto, ma è un errore trasformare il contratto da questo suo ambito reale a un ambito statuale. Come è noto lo Stato in Hegel deve avere una fondazione etica (eticità), che io traduco “comunitaria” ma che certamente non è un comunitarismo comunista; però ritengo che questo sia uno degli aspetti di Hegel meno trattati. Dimenticando questa genesi comunitaria della filosofia hegeliana già presente dal 1803, Hegel viene trasformato erroneamente nel filosofo del dispotismo, del totalitarismo, dello statalismo: il che è un fraintendimento mortale.

Filosofia e politica, la deduzione sociale delle categorie filosofiche,

la filosofia di oggi e le facoltà di filosofia

SH: Su Hegel torneremo. Ma per arrivarci voglio passare attraverso un’altra questione. Nel testo Dialogo sulla filosofia a venire, che è un dialogo tra Roberto Esposito e Jean-Luc Nancy, dove tra l’altro si affrontano tutti questi problemi di fine della filosofia e di paradigma dello spazio etc., affiorano due definizioni di filosofia che trovo interessanti. L’una dice che «il dentro della filosofia è precisamente il suo fuori» e l’altra espressa dallo stesso Nancy dice più o meno questo: se filosofare significava in passato contemplare e fissare, oggi significa aprire gli occhi, occhi finora non ancora aperti. Allora, queste due definizioni mi conducono verso il rapporto tra filosofia e politica, andando ovviamente al di là del testo di partenza di Nancy e Esposito e cercando di dare un’altra interpretazione. Questo “fuori” della filosofia che è il suo più profondo dentro, secondo me, è il contesto politico-sociale a cui filosofia necessariamente risponde. Ed “aprire gli occhi” significherebbe aprirsi a questo fuori politico-sociale che è nient’altro che il nocciolo della filosofia stessa.

PREVE: Per usare la terminologia di Esposito e di Nancy, che non è la mia, il fatto che la filosofia abbia un rapporto di esternità e contemporaneamente d’internità con la politica per me è un’ovvietà. Non è un qualcosa di strano a cui arrivare attraverso percorsi complicati, ma è quasi, come direbbero i greci antichi, un postulato. Se Nancy dice che la filosofia è nata come contemplazione ed oggi non si tratta di contemplare, è semplicemente errato. La filosofia non è mai nata come contemplazione. Secondo me è un equivoco che nasce da una frase nobile ma errata di Aristotele che fa nascere la filosofia dalla meraviglia. Perché, sia nella antica Grecia sia nella Cina, nella valle del fiume giallo di Confucio, che erano due zone che non si conoscevano reciprocamente, la filosofia non è nata come contemplazione, ma come risposta concreta ai fenomeni di convivenza. Perciò io non riesco a prendere sul serio questa definizione di Nancy perché essa parte da un presupposto inesistente. Secondo me, la filosofia non è mai nata come contemplazione.

SH: All’inizio hai accennato che Heidegger non era in grado di fare una deduzione sociale delle categorie. Poi infatti la spiegazione dello spazio e del tempo che hai dato è un esempio di questa deduzione sociale. Ed anche questa riflessione sulla nascita sociale di filosofia è legata a una tale deduzione. Allora visto che molte riflessioni esposte da te si basano su questa operazione deduttiva, ci potresti spiegare il concetto?

PREVE: Quando si parla di deduzione sociale delle categorie, innanzitutto io intendo le categorie filosofiche e non soltanto quelle ideologiche. È assolutamente chiaro ed ovvio che l’ideologia ha un’origine sociale, perché la stessa parola ideologia rivela in quanto tale che l’ideologia viene prodotta socialmente per rispondere ai bisogni di legittimazione delle classi dominanti verso le classi dominate. Questo è evidente per l’ideologia, ma è meno evidente per la filosofia. Si vorrebbe far apparire la filosofia come se fosse nata al tempo dei greci non in modo sociale ma per un miracolo greco: improvvisamente i greci, popolo indoeuropeo geniale, avrebbe scoperto la filosofia. Lo stesso Aristotele parla di meraviglia. Questo vuol dire che le idee filosofiche cadono dal cielo. Io invece penso che non soltanto le categorie ideologiche ma anche le categorie filosofiche devono essere socialmente dedotte. Questo fatto ovviamente comporta il pericolo del riduzionismo sociologico e del relativismo nichilistico, cioè del ridurre le categorie filosofiche soltanto a un episodio puramente ideologico-storico, togliendogli ogni carattere veritativo. Questo problema può essere agevolmente superato distinguendo quello che si chiama in tedesco Genesis e Geltung, cioè il fatto che c’è una genesi particolare e una validità potenzialmente universale.

In realtà le principali categorie della filosofia greca antica, chiamata erroneamente presocratica, perché in fondo Socrate è al servizio ideale della polis esattamente come Talete, Anassimandro o Pitagora, nascono sulle basi comunitarie per rispondere ad esigenze di mantenimento della comunità contro la sua dissoluzione.

SH: Quando si teorizza una deduzione sociale delle categorie, uno dei primi riferimenti che emerge è Kant (almeno per quanto riguarda il termine deduzione). E dunque, se in Kant abbiamo una quid iuris, deduzione della legitimità e della validità dell’uso di concetti, la deduzione sociale potrebbe sembrare antikantiana in quanto esce fuori dal regno trascendentale del soggetto. Però se ci pensiamo un attimo, la deduzione sociale delle categorie come una sorta di quid iuris politicamente contestualizzato sviluppa e porta il trascendentalismo di Kant fino alle sue ultime conseguenze. Per di più, la deduzione sociale può spiegare anche la deduzione trascendentale di Kant dal punto di vista delle esigenze sociali dell’epoca.

PREVE: Direi che questa è una buona impostazione. Negli anni Venti e Trenta del Novecento il pensatore tedesco Alfred Sohn-Rethel fu il primo a proporre la deduzione sociale delle categorie suscitando l’entusiasmo di Adorno in una loro corrispondenza. Horkheiemer invece la respinse, perché vide in questo tentativo di Sohn-Rethel una sorta di caduta nel relativismo sociologico, e pertanto si oppose. In questo modo buttò via il bambino con l’acqua sporca. Secondo me quello che dici tu può essere inteso in due modi: noi possiamo contrapporre la deduzione sociale delle categorie a quella trascendentale di Kant e a quella fenomenologica di Husserl; in questo caso abbiamo una terza posizione contrapposta. Poi c’è un altro modo che secondo me è altrettanto legittimo: possiamo pensare che la deduzione sociale delle categorie non rompa con quella trascendentale di Kant e quella fenomenologica di Husserl, ma semplicemente ci sia una Aufhebung, un superamento e una contestualizzazione.

Detto questo, secondo me, l’Io penso kantiano è fondamentalmente destoricizzato e desocializzato. Ich denke perciò non è dedotto socialmente. E se mi si chiede se in Kant ci sia in un certo senso l’origine della deduzione sociale delle categorie, direi di no, perché Ich denke è come Ego cogito di Cartesio, completamente destoricizzato e desocializzato: viene posto fuori dello spazio e del tempo.

SH: Sì, ma il fatto che Kant non esegua una deduzione sociale delle categorie, non vuol dire che questa deduzione non sia applicabile allo stesso Kant. Anzi, sicuramente c’erano le esigenze sociali per impostare anche l’Ich denke trascendentale.

PREVE: In un certo senso, e parzialmente, lo stesso idealismo di Fichte e di Hegel è proprio questo. Perché lo stesso idealismo di Fichte e di Hegel parte dall’Ich denke di Kant cercando di storicizzarlo, attraverso l’insegnamento di Vico e attraverso l’impostazione di Spinoza che non separa le categorie dell’essere e le categorie del pensiero. In un certo senso il primo idealismo di Fichte e di Hegel rappresenta già un tentativo di concretizzare storicamente la deduzione trascendentale di Kant.

SH: Una delle mie domande precedenti, quella sul fuori/dentro filosofico, era mirata a una critica della tendenza attuale, cioè alla filosofia che si riduce alla storiografia filosofica autarchica, all’analitica logico-semantica, oppure ad una sorta del esistenzialismo dove filosofia diventa quasi un’esperienza mistico-personale. In tutte queste declinazioni non c’è quel “fuori” filosofico-politico, e perciò non c’è niente di sovversivo in queste filosofie.

PREVE: Su questo voglio dire la cosa che ritengo più importante. Bisogna distinguere con grande chiarezza il problema storico e teorico della filosofia come forma di vita occidentale poi globalizzatasi, vecchia ormai di 2000 anni, e un secondo problema che non ha nessun rapporto con il primo, che è l’organizzazione universitaria delle facoltà di filosofia, le quali oggi non hanno più nessun rapporto con la filosofia. Quando dico nessun rapporto, intendo dire nessuno. Non sto dicendo un rapporto debole, fragile … ma nessuno per motivi storici che si possono spiegare. Le moderne facoltà di filosofia sono nate alla fine del Settecento, all’inizio del Ottocento, nel tempo di Kant e Hegel. Ma nella seconda metà dell‘Ottocento hanno assunto in Europa un carattere sostanzialmente positivistico e neokantiano, concentrato sulla teoria della conoscenza. Le tecniche di cooptazione dei giovani filosofi sono tecniche, diciamo così, patriarcali perché il giovane filosofo è scelto dal cattedratico sulla base di simpatia/antipatia con la propria affinità. Per cui Kant verrebbe bocciato con la Critica della ragion pura, e Hegel verrebbe bocciato a un concorso con la Scienza della Logica, in quanto i concorsi di filosofia vengono fatti su base citatologica, cioè con una corretta citatologia, se possibile in greco antico o tedesco, ma fra poco soltanto in basic english. Questo è un fenomeno che si sta sviluppando e che secondo me deve essere interpretato in questo modo: l’ultimo periodo storico in cui c’è ancora stato rapporto fra filosofia universitaria e pratica politica generale della filosofia sono stati gli anni di metà Nocevento, dal 1920 al 1970-75, gli anni di Lukács, Bloch, Kosík, Marcuse, Petrović, Heidegger. Gli anni in cui filosofi erano nazisti, comunisti, socialisti, liberali etc.; ghli anni in cui i filosofi, oltre ad essere cattedratici, erano anche impegnati nelle grande ideologie del tempo. I comunisti Bloch e Lukács, il nazional-socialista Heidegger, il liberale Popper. In questi 50 anni il dibattito filosofico aveva ancora un rapporto con la riproduzione universitaria. Secondo me questo rapporto è finito negli anni Ottanta del Novecento, e per cui da circa 30 anni, in questa congiuntura storica, la filosofia non ha più nessun rapporto con l’università. Esistono certamente ancora alcuni professori universitari che praticano liberamente filosofia perché sono dotati etc., però l’organizzazione in quanto tale è …

SH: … è antifilosofica …

PREVE: Peggio. È una forma di criminalità se mi permetti, di criminalità bianca. La definirei così. Normalmente non è sanguinaria, le persone non vengono uccise …

SH: Ma non ne sono sicuro. Intellettualmente e simbolicamente alcune persone vengono anche” uccise”. O il tentativo almeno c’è.

PREVE: Ad esempio nell’ultimo romanzo poliziesco di Petros Markaris intitolato L’Esattore che ho letto in greco, il protagonista dice: «Lo Stato greco è l’unica mafia fallita». Lui dice che le mafie di solito non falliscono, si arricchiscono con il traffico di armi, droga, prostituzione etc., ma lo Stato greco inteso come clientelismo è l’unica mafia fallita.

SH: Vale anche per gli altri Stati?

PREVE: Meno. Nel senso che la classe politica greca ha fatto pagare prezzi giganteschi al popolo greco. Ora accade anche in Spagna, Portogallo, e io penso che l’Italia abbia ancora due-tre anni prima di sprofondare. Tu sai che gli orsi per andare in letargo devono avere del grasso, perché se l’orso andasse in letargo senza grasso, soltanto pelle e ossa, morirebbe. La Grecia e la Spagna sono gli orsi senza grasso, e l’Italia ha ancora due-tre anni di grasso.

L’attualità di Hegel, comunitarismo e capitalismo

SH: Anche su questo argomento torneremo, particolarmente su quello che sta succedendo nella Grecia. Ma ora ci aspetta Hegel. Oggi si nota una certa rinascita del pensiero hegeliano sull’orizzonte globale, si parla addirittura del Hegelian turn, nei quotidiani escono ad esempio gli articoli intitolati Hegel on Wall Street e così via. Comunque la questione è sempre in che modo si riprende Hegel. Tu sei uno dei pochi filosofi italiani che esprime e prende una posizione esplicitamente e chiaramente hegeliana. Quando si parla del ritorno a Hegel c’è sempre la questione: quale Hegel?. Tu vedi Hegel come un rimedio filosofico contro il neoliberismo capitalistico di oggi e perciò in questo sta la sua attualità

PREVE: Non soltanto in questo, ma anche in questo.

SH: Allora, alla domanda: Quale Hegel? Rispondiamo Hegel filosofo della comunità, Hegel comunitarista?

PREVE: Dunque, tu sai molto bene che un grande filosofo come Hegel, e questo vale anche per Platone, Kant, Spinoza, Aristotele, non può essere ridotto ad una sola dimensione. La ricchezza inesauribile di Hegel sta proprio nel fatto che non c’è soltanto un aspetto di Hegel. Quando leggiamo ad esempio l’Estetica di Hegel vediamo che le sue osservazioni sulla storia dell’arte, sull’arte greca e l’arte fiamminga non posso essere ridotte a l’Hegel politico. Vediamo anche che la sua ricostruzione storica della filosofia greca e moderna non può essere ridotta a l’Hegel politico; per cui facendo una permessa che Hegel è un pensatore multiversum, direi che la sua attualità consiste nel fatto che Hegel è completamente alternativo alla fondazione del neoliberismo, il quale per la sua fondazione trova Hume. In Inghilterra hanno fatto un concorso su quello che la gente considerava essere il più grande filosofo. È venuto fuori Marx. The Economist scese in campo per impedire che Marx vincesse – ma poi Marx ha vinto –, e ha proposto come alternativa Hume, mentre gli altri filosofi come Hegel hanno avuto score molto basso. Questa questione è molto significativa e molto importante, perché il liberalismo capitalistico, che è una forma di dittatura dell’economia finanziaria, non ha bisogno di nessuna fondazione filosofica. Dunque non ha bisogno né di Dio, né della religione che viene derubricata ad assistenza per drogati, poveracci e popolo infelice; non ha bisogno della filosofia, non ha bisogno della politica, perché si basa sulla premessa tipicamente humiana empirista dell’autofondazione del capitalismo su se stesso come attesa dello scambio di merci fra venditori e compratori, cioè la teoria humiana della natura umana dove la natura umana di per sé, essendo basata su una serie di attese ed aspettative del compratore-venditore, ha messo le basi per l’economia politica di Smith (anche lui amico di Hume). A questo punto che è successo? Che per 200 anni la borghesia ha ancora avuto una coscienza infelice, per usare linguaggio hegeliano. E la coscienza infelice della borghesia si chiama dialettica. Perciò abbiamo avuto 200 anni di Marx, Adorno, Lukacs, cioè 200 anni sia degli amici della dialettica sia dei nemici della dialettica (Althusser). Secondo me attualmente viviamo in un capitalismo largamente postborghese e postproletario – il che è il mio concetto fondamentale, per cui un capitalismo postborghese e postproletario continua ad essere capitalismo ma non è più caratterizzato né dalla coscienza infelice borghese, né della coscienza utopica proletaria. A questo punto le facoltà di filosofia perdono ogni significato politico per cui i discorsi di Esposito e simili mi sembrano del tutto privi di realismo perché richiamano semplicemente un fatto intorno a cui non vediamo nulla.

SH: Capitalismo postborghese. E la distinzione tra borghesia e capitalismo?

PREVE: In tutti i miei libri ho sempre lavorato sulla distinzione metodologica fra borghesia e capitalismo. In primo luogo Marx non dice mai la parola Kapitalismus che nasce con Sombart e con la socialdemocrazia tedesca. Marx dice sempre Produktionsweisen, i modi della produzione capitalista. E questa differenza non è puramente linguistica e sofistica, bensì strutturale. Per Marx il modo di produzione capitalistico è un meccanismo riproduttivo anonimo ed impersonale come il Gestell in Heidegger, che potrebbe essere definitivo capitalismo senza opposizione dialettica. La concezione heideggeriana di tecnica ricopre completamente la concezione marxiana di capitalismo togliendole però l’aspetto utopico dialettico coscienziale rivoluzionario. Se andiamo al di là della chiacchera su Heidegger come amante di Arendt o come nazista, e cerchiamo invece di entrare nella sua filosofia, noi vediamo che la sua filosofia tende a descrivere il dominio anonimo ed impersonale che lui chiama Gestell (dipositif in francese è la traduzione molto corretta perché dà l’idea di qualcosa di anonimo, qualcosa che è fuori controllo dell’umanesimo). L’antiumanesimo di Heidegger distinto da quello degli strutturalisti alla Althuser è un segnale di impotenza. Nella sua Lettera sull’Umanesimo rivolta a Sartre, lui fondamentalmente fa un diagnosi di impotenza. L’umanesimo, ci sia o non ci sia, è comunque impotente, e gira su se stesso. La filosofia di Heidegger è una diagnosi marxiana a cui viene tolta semplicemente la rivoluzione. Però è una cosa grossa.

SH: Secondo me il valore epocale di Hegel non sta soltanto nella sua nota differenza tra la società civile e lo Stato, ma nel fatto che già la società civile in Hegel provvede gli strumenti e le istituzioni contro una deviaziane potenziale (e qua non sarebbe sbagliato interpretare “potenziale” come dynamis) del principo soggettivo della particolarità liberata. Cioè, i momenti di amministrazione della giustizia, di polizia (che vuol dire anche assistenza sociale), di corporazione, etc., sono già i momenti fondativi per uno stato sociale. E se ne teniamo conto concludiamo che già al livello della bürgerliche Geselschaft abbiamo un Hegel che propone una sorta di welfare, la protezione sociale e il diritto al benessere.

PREVE: Sono completamente d’accordo con questa analisi, ed essere d’accordo al cento per cento capita molto raramente in filosofia. In Italia, ma anche altrove, c’è l’idea che bürgerliche Geselschaft sia la parola tedesca per dire civil society. É un errore enorme. Perchè civil society anglosassone è concepita come luogo di mercato delle merci e delle opinioni, e non come organizzazione statuale della comunità pur in presenza di un’economia dello scambio capitalistico. Penso che si tratti di un concetto che si può spiegare tranquillamente dopo appena un mese di corso su Hegel. Il fatto che ci sia tanta ignoranza su questo io lo spiego in maniera sociale: come vera e propria volontà di censurare un pensiero dialettico e sociale che intreccia economia e politica in favore di un pensiero che separa completamente economia e politica, e questa separazione è un vero problema del capitalismo. È chiaro allora che le facoltà di filosofia, che sono povere serve del capitalismo, lavorino per questo. Mentre le facoltà di economia offrono direttamente dei managers all’apparato capitalistico, le facoltà di filosofia diventano completamente inutili. Sono delle nicchie marginali che vengono mantenute come si mantengono certi animali rari nello zoo, tipo panda e così via … vengono mantenute purché non rompano le scatole. E il modo migliore affinché non rompano le scatole è togliergli ogni espressività politica, ogni espressività comunitaria e trasformarle in meccanismi di citatologia e di nicchie postmoderne.

SH: Andrei anche oltre partendo dalla mia riflessione precedente. Hegel anche ci dice che quello che nel linguaggio di oggi potremmo chiamare welfare, non basta. Il mito della socialdemocrazia non è sufficiente, e l’altra questione è se oggi è possibile. Hegel ci dice che, in modo dialettico, se vogliamo la protezione sociale e il diritto al benessere, Soziale Sorge e il bene comune, ci vuole un orizzonte più alto della comunità. E proprio quello bisogno contrassegna il passaggio dalla società civile allo stato. Questo è secondo me il punto di estremo rilievo. La società civile può funzionare giustamente purché ci sia un orizzonte del mutuo riconoscimento politico-sociale, un orizzonte di Noi – l’idea dello Stato in Hegel.

PREVE: Sono ancora pienamente d’accordo con quello che dici. Sono cose che si sentono dire molto poco mentre invece è basilare dirle. Il passaggio dalla società civile allo stato non deve essere interpretato come una forma di burocrazia statalista, ma deve essere interpretato come un inveramento etico-comunitario, in mancanza del quale uno Stato non può funzionare unicamente come Sorge socialdemocratica o comunista nel senso del comunismo storico novecentesco, che si è sviluppato come una sorta di socialdemocrazia povera che garantiva in maniera dispotica la piena occupazione e le cure mediche gratuite (in Russia, Polonia, ovviamente il caso di Iugoslavia era un po’ diverso). Tuttavia c’era ugualmente l’antipatia e l’avversione da parte della stragrande maggioranza della popolazione. Questo fenomeno apparentemente incomprensibile viene spiegato generalmente o con la mancanza dei beni di consumo, per cui Polacchi e Ungheresi volevano passare dalla Trabant alla vera automobile Mercedes, oppure come dispotismo burocratico nella spiegazione trotzkista del fato che i burocrati rubavano, mangiavano, saccheggiavano e nominavano i loro amici, parenti, amanti etc. … Tutte queste spiegazioni colgono soltanto parzialmente il fatto fondamentale, cioè che lo Stato comunista non è mai riuscito ad esser percepito dalla maggioranza della popolazione come realizzazione di una Sittlichkeit, cioè di una eticità soddisfacente.

Stessa cosa oggi con la socialdemocrazia. Noi abbiamo il SPD in Germania, Holland in Francia, in Italia neanche questo perché la degradazione del vecchio PCI è stata distruttiva, nel senso che l’Italia è attualmente il paese che ha meno sinistra. Non so come è da te?

SH: Anche nella Serbia è così, ma per altri motivi.

PREVE: Ecco, lì si tratta di una elaborazione e di un superamento del lutto e dell’odio. Per ancora molti anni in Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, Romania e Serbia non si potrà parlare del socialismo. Questo fatto è molto triste perché impedisce quello che psicologi chiamano l’elaborazione del lutto e l’elaborazione della coscienza. Tu non puoi a lungo espellere la prospettiva anti-capitalista per il fatto che essa è stata a suo tempo inquinata ed infangata dal sistema despotico del socialismo reale, che io attribuisco alla fondamentale incapacità d’egemonia della classe operaia proletaria, con tutto il rispetto per gli operai di fabbrica, per i contadini poveri e i lavoratori manuali (io ho grande disprezzo per gli atteggiamenti intellettualistici verso il lavoro manuale di chi pensa che, sapendo tedesco ed inglese, deve essere superiore); però dobbiamo constatare – usando il linguaggio di Gramsci – che i ceti popolari non sono mai riusciti ad avere un’egemonia sulla società, per cui hanno dovuto sostituire l’egemonia con il despotismo burocratico-militare. E questo fatto è imprevedibile in Hegel e Marx. Fermandosi alla lettera di Fichte, di Hegel e di Marx non può essere previsto, perché è un fenomeno che si fa strada alla fine del Ottocento e nei primi del Novecento, perché nei tempi di Hegel, ma secondo me anche di Marx, non c’era ancora una presenza sociologica dominante della classe operaia proletaria. C’era già la massa dei poveri contadini, che però non era visibile agli occhi del filosofo.

SH: Ritengo importantissima una interpretazione del fallimento del comunismo storico novecentesco a partire dal concetto di Sittlichkeit. Però tornando a Hegel (ribadendo di nuovo un “Ritorno a Hegel) secondo me è importante tenere un piano di lettura di Hegel su cui insisti anche tu, cioè la sintesi tra il piano trascendentale logico-ontologico e la prospettiva storica. Perché se diamo uno sguardo agli studiosi di Hegel, negli ultimi 150 anni sembra che si dividano in due gruppi: quelli che leggono la Fenomenologia dello Spirito senza la Logica, e quelli che leggono la Scienza della Logica senza Fenomenologia, mentre si tratta di leggerli insieme. Ed aggiungerei anche: leggere la Filosofia del diritto insieme alla Scienza della Logica.

PREVE: Ed ancora una volta sono totalmente d’accordo con questa impostazione. Se tu leggi Hegel senza Scienza della logica Hegel diventa uno storicista, e lo storicismo è l’anticamera del relativismo. Se invece tu leggi la Scienza della logica unicamente come sintesi di ontologia e logica, tu leggi Hegel in modo spinoziano come chi ha costruito una cattedrale puramente astratta che non ha nessun rapporto con il mondo reale, e sta in un mondo platonico-celeste. In realtà Hegel va letto insieme, sia come pensatore del processo storico di autocoscienza attraverso le figure della negazione, sia come pensatore che ha un robusto ancoraggio ontologico, come gli antichi greci e come Spinoza, diverso certamente, perché è dialettico e strutturato nella differenza tra essere, essenza e concetto. A questo punto Marx non è stato letto in maniera correttamente hegeliana, perché se si leggesse Marx in maniera hegeliana la produzione generale corrisponderebbe alla logica dell’essere, il capitalismo come la sua negazione alla logica dell’essenza, e l’autocoscienza comunista, intesa come autocoscienza etica della libertà, alla logica del concetto. In questa maniera Marx non fu letto neppure da Lenin, che pure si dichiarava ammiratore della Logica di Hegel, ma trascurava completamente l’aspetto idealistico, perché secondo me Lenin non capiva che il materialismo di Marx era metaforico, che il fondamento della filosofia di Marx non era la materia, ma la storia intesa come idea unificata del tempo.

SH: Ho dimenticato di dire che la tua “iniziazione” al pensiero hegeliano era avvenuta attraverso i corsi di Hyppolite che hai seguito a Parigi negli anni Sessanta.