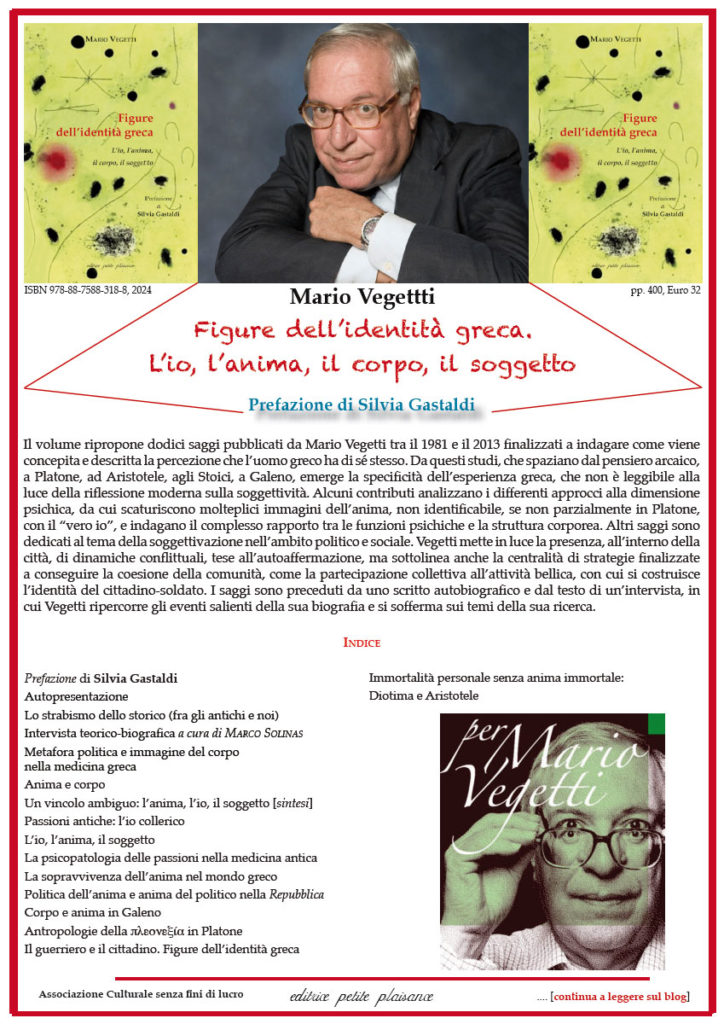

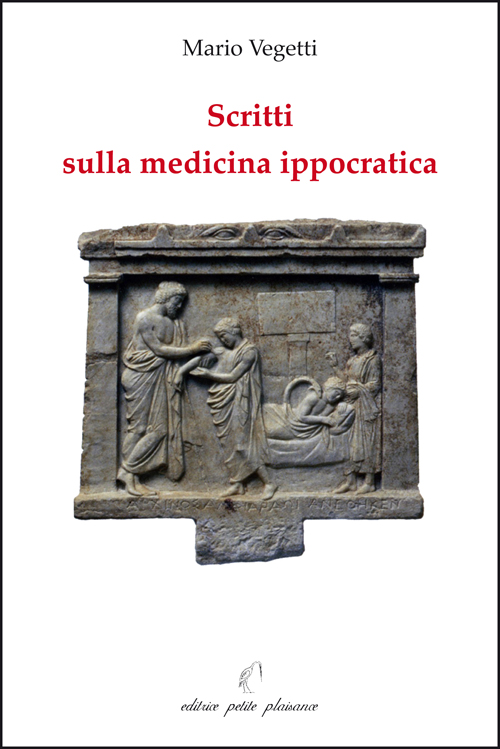

Mario Vegettti – «Figure dell’identità greca. L’io, l’anima, il corpo, il soggetto». Prefazione di Silvia Gastaldi.

indice – presentazione – autore – sintesi

Prefazione

di Silvia Gastaldi

Questo volume comprende dodici saggi pubblicati da Mario Vegetti in un arco di tempo compreso tra i primi anni Ottanta del Novecento e la prima decade del Duemila, scelti nella sua vasta produzione e raggruppati attorno a un tema, quello della concezione antica, in particolare greca, della soggettività.

I contributi sono preceduti da due scritti biografici. Nel primo caso si tratta di una breve Autopresentazione, scritta da Vegetti per il «Bollettino della Società Filosofica Italiana», uscita nel 2002, che ripercorre i tratti salienti delle sue vicende biografiche e parallelamente lo sviluppo dei suoi studi e della sua carriera accademica; nel secondo siamo di fronte a un’ampia intervista concessa a Marco Solinas, pubblicata su Iride nel 2008, con un titolo significativo: Lo strabismo dello storico (fra gli antichi e noi). Si tratta di un’intervista che esordisce, come l’Autopresentazione, con una serie di riferimenti alla biografia di Vegetti, ma si sposta ben presto sulla sua vicenda intellettuale e sui presupposti teorici cui i suoi studi hanno fatto riferimento. Un ruolo particolarmente rilevante in questo ambito è assegnato agli studiosi francesi che, negli anni Settanta del Novecento, si accostano all’antico con nuovi strumenti di analisi, mutuati da una parte al marxismo, dall’altra allo strutturalismo. Tra questi spiccano J.-P. Vernant, M. Detienne e soprattutto M. Foucault, da cui Vegetti afferma di essere stato particolarmente influenzato, individuando nel suo “metodo archeologico” uno strumento fruttuoso per comprendere come le tradizioni antiche abbiano influito sulla nostra modernità e sulla nostra visione del mondo.

Significativamente, l’Autopresentazione finisce là dove l’Intervista ha il suo inizio, e cioè con la menzione del lavoro di traduzione e commento della Repubblica di Platone: nel primo testo quella che Vegetti aveva sempre definito come una vera e propria impresa era ancora in pieno svolgimento, mentre nel 2008 era appena terminata con la pubblicazione del settimo volume. Lo spazio riservato in entrambi i testi a questo dialogo platonico testimonia la sua rilevanza negli studi di Vegetti, come del resto lui stesso spiega ampiamente nell’Intervista. È una centralità che ha modo di manifestarsi anche nei saggi contenuti in questo volume, in cui il riferimento alla Repubblica è tanto frequente da costituirne in una certa misura il filo conduttore.

Il tema cui sono dedicati i dodici articoli ripubblicati in questa raccolta è chiaramente spiegato dal titolo del volume: Figure dell’identità. Il sottotitolo specifica che ci si riferisce a una serie di nozioni – l’io, l’anima, il corpo, il soggetto – tramite le quali si intende spiegare come viene concepita e descritta la percezione che l’uomo greco ha di sé stesso. Il problema, come Vegetti sottolinea nel saggio più ampio e più rilevante dal punto di vista teorico pubblicato nel volume, e che si intitola proprio L’io, l’anima e il soggetto, è che queste nozioni, cui si può aggiungere anche quella di corpo, «pur appartenendo senza dubbio alla stessa famiglia concettuale e rinviando alla stessa esperienza – quella radicata nell’esistenza individuale −, non possono venir pensate come complementari o tali da formare una sequenza lineare» (p. 194). Occorre dunque evitare, utilizzando proprio quello «strabismo dello storico» cui allude il titolo dell’intervista a Solinas, di leggere l’esperienza culturale greca, e dunque anche la categoria di soggettività, alla luce della modernità: la lontananza nel tempo non ci impedisce di comprenderla, ma la colloca nella corretta prospettiva rispetto al nostro presente.

Il saggio citato − L’io, l’anima e il soggetto − che riprende e amplia un altro articolo sullo stesso tema riproposto in questo volume – Un vincolo ambiguo: l’anima, l’io, il soggetto − fornisce proprio le coordinate entro le quali leggere gli altri contributi presenti in questa raccolta. Vegetti mostra che, nel pensiero greco, non è possibile rintracciare la categoria del soggetto né nell’ambito teologico, in cui non è presente alcuna soggettivazione del divino, diversamente da quanto avviene nella tradizione giudaico-cristiana, e neppure in quello psicologico, perché l’anima – con poche eccezioni − si delinea come un’entità superindividuale. Neppure si può, a rigore, parlare di una soggettivazione politico-sociale, poiché l’individuo è parte, in quanto cittadino, della comunità della polis. L’unica concezione cui può essere attribuita in un certo modo la funzione di termine di passaggio dal pensiero antico a quello moderno della soggettività è, secondo Vegetti, quella dell’aristotelico “io proprietario”, cioè dell’individuo che gode di una proprietà privata, connesso ad altri soggetti dotati delle stesse caratteristiche da vincoli di amicizia, un legame che appare come il prolungamento di quella affezione – primaria e fondante – che ciascuno ha per sé stesso.

Si è detto che una nozione che, nel pensiero greco, non appare in grado di assolvere al ruolo di soggetto è l’anima. A questo tema sono dedicati alcuni saggi che esplorano la dimensione psichica. Si tratta anzitutto del contributo intitolato Anima e corpo. La scena iniziale del percorso rimanda ai poemi omerici, dove entrambi i termini di questa coppia sono citati e descritti solo nel momento della morte. Il corpo – soma – è il cadavere, quello dell’eroe o del nemico ucciso che resta sul terreno, mentre la psyche, il soffio vitale, sotto forma di vapore o fumo, esce dalla ferita mortale e va all’Ade, dove sopravvive come doppio fantasmatico del vivente. Vegetti ripercorre le successive vicende della riflessione sull’anima partendo dalla tradizione medica, analizzando in particolare i tentativi finalizzati, nel V secolo, a riunificare le funzioni psichiche, ancora prive di una coerenza unitaria. L’altra tradizione che viene indagata è quella designata come orfico-pitagorica, caratterizzata in senso mistico-religioso, secondo la quale l’anima è un demone. Vegetti mostra come questa concezione sia rievocata in alcuni dialoghi di Platone, ad esempio il Fedone, ma rileva, al tempo stesso, che nella riflessione psicologica platonica coesistono altri modelli di anima, in particolare quella tripartita della Repubblica, rielaborata nel Timeo in una prospettiva bio-fisiologica, in cui le tre parti psichiche trovano la loro collocazione negli organi del corpo. Vegetti prosegue la sua analisi analizzando l’ilomorfismo aristotelico, gli apporti anatomici e fisiologici della scienza alessandrina per giungere a Galeno che, nel II sec. d. C., ristruttura il sistema platonico del Timeo introducendovi una svolta materialistica, rendendo cioè i comportamenti umani dipendenti dalla struttura degli organi. È un percorso che si conclude con Plotino, nella cui visione metafisica l’anima recupera la sua natura di demone divino e subordina a sé totalmente quel corpo di cui il filosofo, secondo la testimonianza del suo allievo Porfirio, addirittura si vergognava.

La vicenda dell’anima, dunque, è complessa, come emerge anche da altri saggi che ne approfondiscono aspetti particolari. Un tema saliente, in questo ambito, è rappresentato dalla sua sopravvivenza. Nel contributo intitolato appunto La sopravvivenza dell’anima nel mondo antico, Vegetti indaga le prospettive secondo cui la concezione dell’immortalità viene proposta. Così, è esaminata, da una parte, la concezione omerica, cui si è già fatto riferimento, e che assegna alla psyche un’esistenza fantasmatica, come semplice doppio del vivente, legando l’immortalità degli eroi alla gloria imperitura derivante dal canto poetico che li celebra. Dall’altra parte viene analizzata la tradizione che designiamo come orfico-pitagorica, e che presuppone l’immortalità dell’anima, dovuta alla sua natura di demone divino, destinata a premi o a punizioni a seconda del tipo di vita condotto dall’individuo in cui si installa, ma si tratta di un’anima trans-individuale: proprio perché la pena o la ricompensa comportano il suo passaggio ad altri corpi, essa non può essere considerata come appartenente a un singolo soggetto. Vegetti sottolinea l’influenza esercitata da questa concezione su Platone, che, soprattutto al fine di incentivare il perseguimento di una vita giusta, in alcuni dialoghi, come il Gorgia, il Fedone, il libro X della Repubblica, introduce per la prima volta nel pensiero greco la concezione di un’anima individuale che va incontro a un destino ultraterreno, descritto nei grandi miti dell’aldilà. Vegetti rileva comunque come in altri dialoghi, ad esempio nel Timeo, Platone affermi chiaramente che solo la parte razionale dell’anima è immortale, ma al tempo stesso trans-individuale. Su questa linea si colloca anche la concezione aristotelica dell’intelletto attivo, che rappresenta la funzione più elevata dell’anima. Di un’autentica immortalità dell’anima individuale si potrà parlare solo a partire dal I secolo d. C., quando avverrà la saldatura tra il Platonismo e il nascente Cristianesimo.

Ancora al tema dell’immortalità è dedicato il saggio Immortalità personale senza anima immortale, che ne esamina due diverse declinazioni, quella esposta da Diotima nel Simposio e quella di Aristotele. Nel suo dialogo Platone, attraverso il discorso della sacerdotessa di Mantinea, passa in rassegna differenti gradi di immortalità che non presuppongono quella dell’anima: dall’immortalità conseguibile con la riproduzione, che perpetua l’individuo nella sua discendenza, a quella culturale, legata alla produzione di opere destinate a durare nel tempo, per culminare con l’immortalità ottenibile tramite la conoscenza delle idee, in particolare di quella del bello. Vegetti riscontra anche in Aristotele forme di immortalità che non sono legate alla sopravvivenza dell’anima: anzitutto, quella biologica, che si identifica con la persistenza delle specie, poi quella – meno esplicitata – che si ottiene con la pratica delle virtù etiche, nel contesto sociale, e infine quell’”immortalizzazione” – athanatizein, un verbo che nel Corpus del filosofo compare una sola volta – conseguibile con la pratica della vita filosofica, la forma di esistenza più elevata consentita all’essere umano e che lo avvicina alla divinità, cui Aristotele – come è noto – attribuisce la sola attività del puro pensiero.

Alla riflessione sulla natura dell’anima è strettamente connesso il problema delle passioni, con cui la cultura greca si confronta costantemente. Nel saggio Passioni antiche: l’io collerico Vegetti mostra la centralità, nell’universo passionale dell’uomo greco, della reattività collerica, partendo dalla sua prima, archetipica manifestazione, quella di Achille nell’Iliade. La menis dell’eroe è una forma peculiare di ira, attribuita da Omero solo a questo eroe, un’ «indignazione» o un «risentimento violento», come la definisce Vegetti (v. infra, p. 157), che appartiene costituzionalmente alla sua figura e ne determina la reazione di fronte a tutti i comportamenti lesivi nei suoi confronti. Proprio nel poema, inoltre, sono descritte altre forme di reattività collerica che ne definiscono con precisione tutte le diverse manifestazioni. Questa attenzione alla pluralità di declinazioni di una passione assolutamente primaria costituisce un’eredità che si trasmette alle epoche successive e che viene assunta soprattutto dai filosofi come tema privilegiato di riflessione. Vegetti approfondisce i momenti salienti di questo approccio, partendo dall’individuazione del ruolo che la reattività collerica ha in Platone. Nella Repubblica, essa, come thymos, caratterizza l’anima dei guerrieri, difensori della kallipolis ed ha uno statuto complesso e anche ambiguo, essendo in grado di allearsi con la razionalità dei governanti-filosofi ma anche di ribellarsi e di assumere il potere, stravolgendo le corrette gerarchie, nell’anima come nella città. Se in Aristotele l’ira, contenuta nei giusti limiti, è la reazione in tutto degna del cittadino libero, che non deve subire passivamente le offese, per gli Stoici è, come tutte le passioni, una malattia dell’anima che deve essere completamente estirpata. Ma se questo è il fine – l’apatheia – è necessario conoscere ogni aspetto dell’universo emotivo: sono proprio gli Stoici a elaborare la più ampia e raffinata catalogazione delle passioni, e delle forme di ira in particolare, che Vegetti riporta tramite accurate rappresentazioni grafiche. Il percorso si conclude con Galeno, che introduce una svolta in questa lunga vicenda, interpretando le passioni dal punto di vista fisiologico, connettendole cioè alla conformazione e al funzionamento degli organi. Una parte rilevante, nelle riflessioni sulle passioni, è dedicata alla loro terapia. Vegetti mostra come in Platone, Aristotele e, sebbene con maggiore problematicità, negli Stoici, un ruolo rilevante in questo ambito sia assegnato ai dispositivi di controllo sociale. Gli Epicurei, per contro, propongono uno sforzo individuale teso al contenimento dei bisogni e dei desideri. Per gli Scettici, infine, le passioni non sono radicate per natura nell’anima, ma sono distorsioni prodotte dalle teorie etiche normative, che indicano quali beni perseguire e quali mali evitare, imponendo di seguire questa o quella “arte del vivere”. Si è dunque di fronte a una vasta gamma di posizioni che testimoniano la ricorrenza di una riflessione sulle dinamiche emotive, e in particolare sulle reazioni colleriche, che dà luogo a una costante produzione di trattati, sia in epoca ellenistica sia nel mondo romano, come il De ira di Seneca.

Sempre in tema di passioni, nel saggio Psicopatologia delle passioni nella medicina antica, Vegetti si interroga sui motivi per i quali queste reazioni emotive, che interessano anche il corpo, non siano state oggetto di indagine da parte dei medici. A questo riguardo rileva che tale lacuna dipende, se ci si riferisce agli Ippocratici, dalla mancata elaborazione di una nozione di anima e di conseguenza delle modalità con cui essa interagisce con il corpo. Il termine pathos, in questo contesto, è sinonimo di nosos, malattia. Si deve giungere a Platone, e in particolare al Timeo, per assistere alla costruzione di un’«immagine articolata della corporeità e della sua interrelazione con la dinamica psichica» (p. 249) che spiega l’eziologia delle passioni: la loro natura patologica è dovuta al malfunzionamento degli organi e insieme a comportamenti psichici scorretti. Anche per Aristotele l’insorgenza delle passioni si colloca all’intersezione tra anima e corpo, ma solo le forme estreme di devianza psichica sono considerate malattie vere e proprie: tutti gli altri comportamenti errati sono attribuiti alla cattiva educazione sia in ambito familiare sia sociale. È proprio l’ambiente in cui si vive, per gli Stoici, la causa del verificarsi delle passioni, malattie dell’anima a cui si può porre rimedio rinforzandone il tonos, l’energia con cui essa riesce a opporsi alle spinte negative provenienti dall’esterno, grazie anche all’aiuto fornito dagli insegnamenti di infine, che recupera il modello platonico del Timeo, le passioni sono ricondotte a cause organiche, su cui solo il medico può intervenire.

Nel contributo Metafora politica e immagine del corpo nella medicina antica Vegetti analizza la terminologia medica utilizzata tra il V e il IV secolo, individuando differenti modalità di utilizzo del lessico politico: da una parte, Alcmeone identifica la salute con l’isonomia, cioè una condizione di uguale potere, tra le forze attive nel corpo, dall’altra negli scritti ippocratici si riscontra la prevalenza di termini che rinviano, nella descrizione dei rapporti tra le parti e le funzioni corporee, al linguaggio della forza e del potere, così come a quello della guerra. Il ricorso a questo vocabolario dipende dalla concezione ippocratica del corpo, considerato come un recipiente vuoto entro il quale scorrono fluidi in lotta tra loro per imporre il proprio dominio e su cui hanno influsso anche i fattori esterni, come il clima e l’ambiente. L’origine di un’immagine del corpo come un organismo costituito di parti che collaborano tra loro, modellato sulla struttura gerarchica dei poteri all’interno della polis, è da individuare, per Vegetti, forse nel pitagorismo ma certamente in Platone, come mostra chiaramente l’elaborazione della sequenza anima-corpo-città che si realizza tra la Repubblica e il Timeo.

Nel saggio Corpo e anima in Galeno, Vegetti esamina le posizioni espresse al riguardo in una delle opere maggiori del medico-filosofo, il De placitis Hippocratis et Platonis. Anzitutto, in merito all’individuazione dell’hegemonikon, il principio direttivo, da cui dipendono i comportamenti, Galeno, confrontandosi con le teorie, ancora rivali al suo tempo, dell’emocentrismo e del cardiocentrismo e fondandosi sull’osservazione anatomica e sull’inferenza logica, opta decisamente per il cervello in quanto principio dei nervi. Sostenendo questa posizione Galeno si rifà a una tradizione illustre, che prende avvio con gli Ippocratici, arriva a Platone e si rafforza con le scoperte dei medici di Alessandria tra il IV e il III secolo a.C. In tal modo Galeno innesta sulla tripartizione platonica i dati acquisiti dagli studi anatomici tra il periodo alessandrino e i suoi tempi, connettendo rispettivamente al cervello, al cuore e al fegato i sistemi nervoso, arterioso e venoso. A differenza di quanto avviene in Platone, tuttavia, non vi è contrasto, bensì collaborazione tra i tre livelli. Galeno individua nella cattiva conformazione degli organi, cioè in una disfunzione fisiologica, la causa delle azioni viziose e malvagie, e indica pertanto nel medico la figura preposta al recupero della salute sia del corpo sia dell’anima, mentre per gli inguaribili – egli sostiene − non rimane che la pena di morte.

Un gruppo di tre saggi indaga infine gli aspetti politico-sociali della soggettivazione greca. Il primo contributo – Politica dell’anima e anima del politico nella Repubblica – studia in particolare le modalità con cui si presenta il rapporto anima-città posto alla base della costruzione della kallipolis. Contro le interpretazioni che assegnano alla tripartizione delle funzioni e alla parallela tripartizione psichica il ruolo di semplice analogia giungendo a mettere in discussione o addirittura a negare il carattere politico della Repubblica, Vegetti vi vede un modello dinamico, in base a cui la psicologizzazione della città e la politicizzazione dell’anima si rispecchiano reciprocamente. In entrambi i contesti vigono gli stessi rapporti gerarchici e di potere: il migliore domina sul peggiore e, in questo modo, in un ambito e nell’altro si realizza la giustizia. Lo sconvolgimento dell’ordine corretto dà luogo a un’anima ingiusta e parallelamente, a livello politico, a quella serie di costituzioni deviate che sono descritte nei libri VIII e IX. Una particolare attenzione è dedicata, in questa analisi, allo statuto e al ruolo del thymos, il centro motivazionale intermedio tra razionalità e appetizione, che caratterizza, nella città, il gruppo dei guerrieri. Nell’ultima parte del suo contributo, Vegetti chiarisce come si debba intendere quell’organicismo che secondo una certa tradizione di pensiero annullerebbe l’individuo nella comunità: Platone rappresenta l’erede di quella concezione tradizionale che fa della polis una comunità educante, preposta alla formazione-conformazione dei cittadini ai valori collettivi.

Proprio i problemi che insorgono nella città greca quando si manifestano le spinte individualistiche, determinate dai desideri corporei e soprattutto da quelli legati all’autoaffermazione e al dominio politico, sono il tema del contributo Antropologie della πλεονεξία in Platone. Vegetti esamina le posizioni espresse da tre personaggi – Callicle nel Gorgia, Trasimaco e Glaucone nella Repubblica – sul tema di quell’istinto di sopraffazione, la pleonexia appunto, insito, come insegna Tucidide, nella natura umana. Per Callicle si tratta di esaltare, al fine di raggiungere la suprema felicità, il soddisfacimento di tutti i desideri, realizzando in tal modo una superiorità sugli altri equiparata a quella del leone nel regno animale, mentre le concezioni espresse da Trasimaco sono molto più cogenti sotto il profilo teorico e investono la natura stessa del potere politico. Trasimaco argomenta con assoluto rigore che il giusto coincide con l’utile del più forte, cioè di chi governa, e parallelamente demolisce la concezione della legge come norma formulata nell’interesse collettivo, mostrando come sia in realtà uno strumento finalizzato alla conservazione del potere stesso. Glaucone, infine, proprio sulla scia delle tesi di Trasimaco, che trovano corrispondenza nelle posizioni sostenute da autorevoli intellettuali del V secolo, come Antifonte, espone una vera e propria “genealogia della morale”: la formulazione delle leggi e l’imporsi di una concezione della giustizia sono l’esito di un accordo stipulato tra i deboli e i forti – e a malincuore da questi ultimi, caratterizzati dalla pleonexia – in vista della mutua conservazione. La necessità di contrastare gli esiti distruttivi della pleonexia, che per Platone è radicata nella componente desiderativa dell’anima, rende necessario progettare un nuovo modello di città – quello della Repubblica – in cui si realizzi una nuova modalità di gestire il potere nell’interesse collettivo per conseguire la vera giustizia.

L’ultimo saggio pubblicato nel volume – Il guerriero e il cittadino. Figure dell’identità greca − discute una forma peculiare dell’identità greca, strettamente legata alle strutture politico-sociali, e cioè quella del cittadino-soldato. Partendo dalla constatazione che il polemos, la guerra contro i nemici esterni, è una presenza costante nella vita delle città, esportando all’esterno quell’aggressività che all’interno produrrebbe la stasis, il conflitto civile distruttivo della convivenza stessa della comunità, Vegetti esamina le varie forme in cui si esplica nella polis la funzione guerriera. Il personaggio paradigmatico è l’oplita, cui si richiede di conservare la posizione nelle file ordinate della falange, per assicurare alla formazione la sua forza d’urto. Questo schieramento riflette la compattezza della città e si contrappone a quel combattimento individuale, finalizzato ad assicurare la gloria al singolo eroe, proprio dei poemi omerici. Sempre nell’ambito della polis sono presenti altre figure di combattenti che non godono della stessa considerazione sociale dell’oplita. È il caso anzitutto dei marinai imbarcati sulla flotta, che per altro ha assicurato ad Atene vittorie marittime, come quella di Salamina, e il controllo delle città alleate, e più tardi – in pieno IV secolo – dei mercenari, stranieri, e dunque estranei al corpo civico. Dopo aver condotto questa rassegna, Vegetti mostra come Platone, nella Repubblica, cerchi di conciliare in un solo personaggio, quello del guerriero-difensore, le diverse figure che rappresentano l’«antropologia di guerra», per usare le sue parole (v. infra, p. 332). Nella guerra, di cui Platone fissa accuratamente le regole, e che si trasforma in un evento collettivo, i guerrieri, privati della proprietà e della famiglia, ricevono una mercede, e rappresentano dunque un tipo del tutto peculiare di mercenari, ottenendo soprattutto l’onore tributato loro dalla città intera. A Platone non sfugge tuttavia che il gruppo armato presente nella kallipolis può sottrarsi al controllo dei governanti e prendere il potere: da questa mossa avrà di fatto origine la prima forma di degenerazione della città descritta nel libro VIII della Repubblica. Benché in quegli anni anni si vada configurando quel panellenismo che propugna la guerra nei confronti dei “barbari”, i popoli orientali di lì a poco assoggettati da Alessandro, l’orizzonte di Platone rimane quello della città, come unica cornice entro la quale è possibile realizzare una vita buona e «trovare un’appartenenza identitaria “felice”» (p. 336).

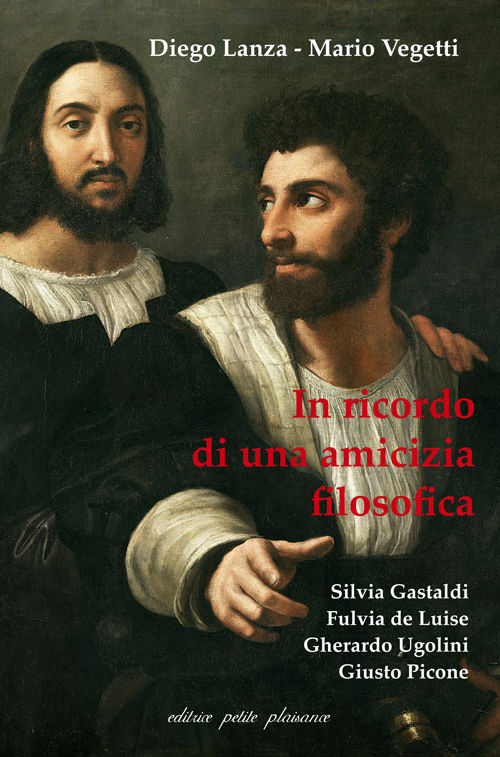

Da questi saggi emergono la ricchezza di prospettive, la profondità teorica e la limpida chiarezza dell’esposizione che hanno sempre caratterizzato la produzione scientifica di Mario Vegetti. La loro ripubblicazione rappresenta un’importante operazione culturale che ne tiene viva la memoria e la grandezza intellettuale. Un grande merito, a questo riguardo, deve essere attribuito all’editrice «petite plaisance» e al suo instancabile animatore, Carmine Fiorillo, a cui va il ringraziamento mio e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere e di apprezzare Mario Vegetti.

Petite Plaisance – Pubblicazioni recenti

N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web e quindi considerati di pubblico dominio.

Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo:

info@petiteplaisance.it,

e saranno immediatamente rimossi.