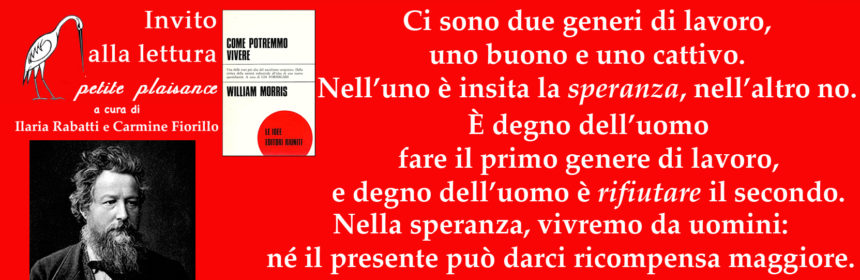

William Morris (1834-1896) – Ci sono due generi di lavoro, uno buono e uno cattivo. Nell’uno è insita la speranza, nell’altro no. È degno dell’uomo fare il primo genere di lavoro, e degno dell’uomo è rifiutare il secondo. Nella speranza, vivremo da uomini: né il presente può darci ricompensa maggiore.

Il lavoro dell’uomo non deve produrre nulla che non sia degno di essere fatto, o che debba essere prodotto per mezzo di un lavoro degradante per chi lo fa.

W. Morris

William Morris

Lavoro utile

e

inutile fatica

Ci sono due generi di lavoro, uno buono e uno cattivo.

Nell’uno è insita la speranza, nell’altro no.

È degno dell’uomo fare il primo genere di lavoro,

e degno dell’uomo è rifiutare il secondo.

+++

È una triplice speranza:

la speranza del riposo, la speranza del prodotto, e quella del piacere derivante dal lavoro medesimo.

***

Un lavoro degno significa quindi

speranza del piacere del riposo,

speranza del piacere di usare il prodotto,

speranza infine del piacere che trarremo dall’uso quotidiano delle nostre facoltà creative.

***

Ogni altro lavoro è privo d’ogni valore;

è lavoro da schiavi, significa faticare per vivere e vivere per faticare.

***

Ricchezza è quello che la natura ci dà

e che un uomo ragionevole può trarre dai doni della natura

per il proprio ragionevole uso.

La luce del sole, l’aria fresca, il volto intatto della terra […] l’accumulazione di conoscenze;

la libera comunicazione tra uomo e uomo;

le opere d’arte,

la bellezza che l’uomo crea quando maggiormente è uomo,

quando nutre le più alte aspirazioni e pensieri:

tutte cose che possono procurare piacere a gente libera, degna e incorrotta.

Questa è ricchezza.

***

Una vera educazione si propone di individuare le inclinazioni delle diverse persone,

di aiutarle a compiere il cammino che sono portate a percorrere.

***

Qualunque possa essere la natura della nostra lotta,

se sapremo tendere con costanza e con unità d’intenti a quest’unico scopo,

nella speranza, vivremo da uomini: né il presente può darci ricompensa maggiore.

Questo titolo potrà sembrare strano ad alcuni miei lettori. La maggior parte della gente al giorno d’oggi è convinta che ogni lavoro sia utile e la maggior parte della gente agiata ritiene ogni lavoro desiderabile. La maggior parte della gente, agiata o meno, pensa che, anche quando fa un lavoro apparentemente inutile, un uomo si guadagna da vivere, è «occupato» come suol dirsi, e la maggior parte della gente agiata si congratula con il fortunato lavoratore e lo loda, se soltanto è abbastanza industrioso e si priva di qualsivoglia piacere e riposo in nome della sacra causa del lavoro. In breve è diventato un articolo di fede dell’etica moderna che ogni lavoro è buono in sé, un principio che conviene molto a quelli che vivono del lavoro degli altri. Ma per quanto riguarda coloro alle cui spalle essi vivono, debbo avvertirli di non dare la cosa per scontata, ma di riflettere un poco più attentamente all’intera questione.

Supponiamo in primo luogo che l’uomo non abbia altra scelta che fra la fatica o la morte. La natura non ci concede gratuitamente i mezzi di sussistenza, dobbiamo guadagnarceli con una fatica di un certo genere e grado. Vediamo allora se per caso non ci conceda qualche compenso in cambio di questa costrizione alla fatica, visto che per ogni altro rispetto è sua cura rendere gli atti necessari alla perpetuazione della vita, dell’individuo come della specie, non solo sopportabili ma addirittura piacevoli.

Non v’è dubbio che lo faccia, e che sia naturale per l’uomo che non sia malato trarre piacere dal lavoro, in determinate condizioni. E tuttavia, a smentita dell’ipocrita lode, cui mi riferivo prima, del lavoro quale che sia, bisogna dire che ci sono lavori così lontani dall’essere una benedizione da configurarsi come il suo opposto, una maledizione; e che sarebbe meglio per la comunità e per il lavoratore se quest’ultimo incrociasse le braccia e rifiutasse di lavorare a costo di dover scegliere tra lasciarsi morire o farsi portare all’ospizio o in prigione, come preferite.

Ci sono, vedete, due generi di lavoro, uno buono e uno cattivo; uno, molto simile a una benedizione, sollievo della vita; l’altro, simile invece a una maledizione, della vita pesante fardello.

Ebbene, che differenza c’è tra i due? Questa: che nell’uno è insita la speranza, nell’altro no. È degno dell’uomo fare il primo genere di lavoro, e degno dell’uomo è rifiutare il secondo.

Qual è la natura della speranza che, se è presente nel lavoro, lo rende degno di essere compiuto?

È una triplice speranza, io credo: la speranza del riposo, la speranza del prodotto, e quella del piacere derivante dal lavoro medesimo, in quantità e qualità apprezzabili: riposo sufficiente e piacevole quanto basta perché valga veramente la pena di goderne; un prodotto desiderabile per chiunque non sia uno sciocco o un asceta; un piacere tale da esserne coscienti mentre siamo all’opera, non una mera abitudine, la cui perdita potremmo avvertire quanto l’uomo nervoso avverte la perdita del pezzetto di spago con cui sta giocherellando.

Ho messo al primo posto la speranza del riposo perché è la forma piu naturale ed elementare della nostra speranza. Qualunque sia il piacere che alcuni lavori possono darci, essi comportano sempre una parte di sofferenza, la sofferenza animale che è nel mettere in moto le nostre sopite energie; la paura animale di un cambiamento quando le cose ci vanno bene, insieme con la compensazione di questa sofferenza animale nel riposo animale. Dobbiamo sentire mentre stiamo lavorando che verrà il momento in cui non dovremo lavorare. E il riposo stesso, quando giunge, deve essere abbastanza lungo da paterne godere, più lungo dello stretto necessario al recupero delle forze spese nel lavoro, e deve essere riposo animale anche nel senso che non dev’essere turbato da ansia, ché altrimenti non saremmo in grado di goderne. Se avremo questa quantità e qualità di riposo, non staremo, perciò stesso, peggio delle bestie.

C’è poi la speranza del prodotto. Dicevo che la natura ci costringe a lavorare in vista di questo. A noi spetta poi di riuscire a produrre davvero qualcosa piuttosto che nulla, o per lo meno nulla di ciò che desideriamo o possiamo usare. Se questo sarà il nostro scopo e impegneremo in esso la nostra volontà, saremo, perciò stesso, migliori delle macchine.

La speranza del piacere nel lavoro in sé: quanto deve sembrare strana questa speranza ad alcuni dei miei lettori, anzi alla maggior parte! E tuttavia ritengo che tutte le creature viventi traggano un qualche piacere dall’esercizio delle proprie energie e che perfino le bestie godano di essere agili e veloci e forti. Ma un uomo che lavora, che fa una cosa sapendo che essa esisterà perché lui la sta producendo e la vuole, esercita le energie della mente e dell’animo oltre a quelle del corpo. La memoria e l’immaginazione lo aiutano nel lavoro. Non solo i suoi pensieri, ma anche i pensieri degli uomini delle trascorse età guidano le sue mani, egli crea in quanto parte del genere umano. Se lavoreremo in questo modo saremo uomini e le nostre giornate saranno felici e ricche di eventi.

Un lavoro degno significa quindi speranza del piacere del riposo, speranza del piacere di usare il prodotto, speranza infine del piacere che trarremo dall’uso quotidiano delle nostre facoltà creative.

Ogni altro lavoro è privo d’ogni valore; è lavoro da schiavi, significa faticare per vivere e vivere per faticare.

Perciò, visto che abbiamo, per così dire, due misure con cui valutare il lavoro che si fa attualmente al mondo, usiamole. Esaminiamo il lavoro che facciamo dopo tante migliaia d’anni di fatica, dopo tante differite promesse di speranza, dopo l’illimitato esultare per il progresso della civiltà e la conquista della libertà.

Ora la prima, più immediata osservazione da fare sul lavoro nelle società civilizzate, è che esso è distribuito in maniera molto ineguale tra le diverse classi sociali. In primo luogo c’è gente, e non poca, che non lavora e non fa nemmeno finta di lavorare. Poi c’è la gente, e molta, che lavora abbastanza duramente, anche se con molti vantaggi e periodi di riposo, richiesti e concessi; e infine la gente che lavora in modo talmente duro che si può dire che non faccia altro, e viene di conseguenza chiamata «classe dei lavoratori», per distinguerla dalla borghesia e dai ricchi, o aristocrazia, di cui parlavo sopra.

È evidente che questa disuguaglianza grava pesantemente sulla classe dei «lavoratori» e tende, secondo ogni evidenza, a distruggere per lo meno ogni loro speranza di riposo, facendoli stare, per questo rispetto, peggio degli animali dei campi; ma la nostra follia di voler trasformare il lavoro utile in fatica inutile non finisce qui, anzi questo è solo il principio.

In primo luogo consideriamo i ricchi che non fanno alcun lavoro: sappiamo tutti che consumano moltissimo senza produrre nulla. Ne consegue che debbono evidentemente essere mantenuti a spese di coloro che lavorano […].

La borghesia, che nella nostra società comprende i commercianti, gli industriali e i professionisti, di regola sembra lavorare parecchio e potrebbe quindi a prima vista apparire di aiuto e non di peso alla comunità. Ma la stragrande maggioranza di queste persone, per quanto lavori, non produce, e se producono – come nel caso di coloro che si occupano (e davvero senza alcuna utilità) della distribuzione delle merci, o i dottori, o i (veri) artisti e letterati – consuma in maniera sproporzionata rispetto a quello che gli spetterebbe. Gli industriali e i commercianti, la parte piu potente della borghesia, spendono tutte le loro energie e l’intera vita a lottare tra loro per impadronirsi delle rispettive porzioni di quella ricchezza che costringono i veri lavoratori a fornirgli; gli altri membri della borghesia ne sono quasi tutti clienti, non lavorano per la comunità ma per una classe privilegiata; sono i parassiti della proprietà, talvolta scopertamente, come nel caso degli avvocati; talaltra, come nel caso dei dottori e degli altri che abbiamo nominato sopra, con la pretesa di essere utili, anche se troppo spesso sono utili solo al sistema di follia, frode e tirannide di cui fanno parte. E tutti quanti, non dobbiamo dimenticarlo, hanno di regola un solo scopo, che non è la produzione di beni, ma la conquista di una sinecura, per sé o per i loro figli, che gli consenta di non lavorare affatto. L’ambizione e lo scopo di tutta la loro vita è di conquistare, se non per sé almeno per i figli, la nobile condizione di parassiti dichiarati della comunità. Quanto al loro lavoro, malgrado l’apparenza di dignità di cui lo circondano, non gliene importa niente, fatta eccezione per alcuni entusiasti, uomini di scienza, arti o lettere, che, se non sono il sale della terra, sono almeno (purtroppo) il sale del miserabile sistema cui sono asserviti e che continuamente li ostacola e intralcia e talvolta addirittura li corrompe.

C’è poi un’altra classe, questa volta molto numerosa e onnipotente, che produce pochissimo e consuma in maniera enorme, e quindi – come i mendicanti – è in gran parte mantenuta dai reali produttori della ricchezza. La classe che ci rimane da prendere in esame produce tutto quanto viene prodotto e mantiene se stessa e le altre classi, nonostante sia posta in posizione di inferiorità rispetto a quelle; attenzione, inferiorità reale, un’inferiorità che comporta degradazione dell’animo e del corpo. Ma necessaria conseguenza di questa tirannide e follia è che, di nuovo, molti di questi lavoratori non sono produttori. Vasta parte di costoro sono una volta di più puri parassiti della proprietà, alcuni apertamente, come i soldati di terra e di mare che vengono mantenuti al fine di perpetuare le rivalità e inimicizie tra paesi diversi e garantire la porzione nazionale del prodotto di un lavoro non retribuito. Oltre a questo ovvio fardello che grava sulle spalle dei lavoratori e a quello quasi altrettanto ovvio della categoria dei domestici, c’è in primo luogo l’esercito degli impiegati, commessi e così via che lavorano al servizio della guerra privata per impadronirsi della ricchezza; guerra che, come dicevo sopra, è la vera occupazione della borghesia agiata. È un corpo di lavoratori più vasto di quanto non si pensi, perché comprende, tra gli altri, tutti coloro che sono impegnati in quello che chiamerei vendita concorrenziale, o, per usare un termine meno nobile, sbandieramento delle merci, un settore che ha assunto proporzioni tali che oggi in molti casi costa più vendere che produrre.

C’è poi tutta la massa delle persone impiegate a produrre articoli lussuosi e stravaganti la cui domanda è legata all’esistenza delle classi ricche e improduttive, oggetti che chi conduce una vita degna e non corrotta non si sognerebbe neppure di volere. Sono cose che, mi contraddica chi vuole, mi rifiuterò sempre di chiamare ricchezza, non sono ricchezza, ma spreco.

Ricchezza è quello che la natura ci dà e che un uomo ragionevole può trarre dai doni della natura per il proprio ragionevole uso. La luce del sole, l’aria fresca, il volto intatto della terra, cibo, abiti e alloggio conformi a necessità e decenza; l’accumulazione di conoscenze e il potere di diffonderle; i mezzi atti a garantire la libera comunicazione tra uomo e uomo; le opere d’arte, e cioè la bellezza che l’uomo crea quando maggiormente è uomo, quando nutre le più alte aspirazioni e pensieri: tutte cose che possono procurare piacere a gente libera, degna e incorrotta. Questa è ricchezza.

Non riesco a immaginare nulla che meriti di essere posseduto, che non rientri nell’una o nell’altra di queste categorie. Ma pensate, vi prego, alla produzione dell’Inghilterra, l’«officina del mondo»[1] e rimarrete, come me, sbalorditi al pensiero della massa di cose che nessun uomo sano di mente potrebbe desiderare e che la nostra inutile fatica produce: produce e vende.

C’è poi un’industria ancora più trista, cui sono costretti molti, moltissimi dei nostri lavoratori: la produzione delle merci necessarie a loro e alla loro prole, in quanto classe inferiore. Infatti, dato che molti uomini vivono senza produrre, anzi conducono vite così vuote e stolte da forzare una gran parte dei lavoratori a produrre merci di cui nessuno, neppure il ricco, ha bisogno, ne consegue che la maggior parte degli uomini è costretta alla miseria. Inoltre vivendo, come vivono, dei salari che ricevono da coloro che essi stessi mantengono, non possono procurarsi i beni che ogni uomo naturalmente desidera, ma debbono contentarsi dei miserabili surrogati espressamente destinati a loro: rozzo cibo che non nutre, stracci che non vestono, case talmente abiette da indurre l’abitante d’una città civile a rimpiangere la tenda della tribù nomade o la caverna del selvaggio preistorico. Ma non basta, i lavoratori debbono perfino contribuire a quella grandiosa invenzione dell’industria contemporanea che è l’adulterazione e per suo mezzo produrre per il proprio uso pretenziose e ridicole imitazioni del lusso dei ricchi; e questo accade perché i salariati debbono vivere come vuole il padrone, e finanche le abitudini di vita sono loro imposte da questo.

Ma è una perdita di tempo cercare di esprimere a parole tutto il disprezzo che meritano i tanto lodati bassi costi di produzione della nostra epoca. Basti dire che essi son parte integrante del sistema di sfruttamento su cui è fondata la moderna industria manifatturiera. In altre parole la nostra società comprende una grande massa di schiavi che debbono essere nutriti, vestiti, alloggiati e divertiti da schiavi e cui il bisogno impone di produrre i beni da schiavi il cui uso perpetua la loro schiavitù.

Per riassumere questo discorso sul lavoro nelle nazioni civilizzate, diremo che esse sono composte di tre classi: una classe che non fa nemmeno finta di lavorare, una classe che ostenta di lavorare ma non produce nulla, una classe che lavora ma è costretta dalle altre due a fare un lavoro spesso improduttivo.

Di conseguenza la civiltà spreca le sue stesse risorse e lo farà fintanto che durerà questo sistema. Ma le parole non bastano a descrivere la tirannide che ci opprime: proviamo dunque a vedere cosa significano nei fatti.

Al mondo c’è una certa quantità di materie prime e di energie naturali e una certa quantità di forza-lavoro negli uomini che lo abitano. Gli uomini, spinti dalle loro necessità e desideri, hanno lavorato per alcune migliaia di anni per domare le forze della natura e ridurre al proprio uso le materie prime. Questa lotta con la natura appare ai nostri occhi, che non possono vedere il futuro, prossima alla sua conclusione e la vittoria della razza umana sembra quasi completa. Se volgiamo gli occhi indietro ai tempi in cui la storia ha avuto inizio, vediamo che il ritmo di quella conquista s’è accelerato in modo sorprendente negli ultimi duecento anni. Ed allora noi che apparteniamo ai tempi moderni dovremmo stare sotto ogni rispetto molto meglio di tutti coloro che ci hanno preceduto. Tutti e ognuno di noi dovremmo essere agiati, ben forniti delle buone cose che abbiamo conquistato grazie alla nostra vittoria sulla natura.

Ma qual è la realtà? Chi oserà negare che la grande maggioranza degli uomini civili è povera? Tanto povera che è addirittura puerile mettersi a discutere se per caso in qualche modo non stia un pochino meglio delle precedenti generazioni. Gli uomini civili sono poveri, e la loro povertà non può essere commisurata a quella di un selvaggio privo di risorse, perché questo non conosce nulla di diverso: avere freddo, fame, essere senza casa, sporco, ignorante, è per lui naturale come avere il corpo rivestito di pelle. Ma la civiltà ha alimentato in noi, nella maggior parte di noi, desideri che poi ci proibisce di soddisfare, per cui essa non è soltanto avara con noi, ma anche crudele.

È così che siamo stati derubati del frutto della nostra vittoria sulla natura e il naturale impulso a lavorare nella speranza del riposo, del guadagno e del piacere s’è mutato in costrizione, impostaci da altri uomini, a lavorare nella speranza di che cosa? di vivere per lavorare.

Cosa possiamo fare allora? Possiamo trovare una soluzione?

Ebbene, ricordatevi una volta di più che non sono stati i nostri remoti progenitori a conseguire la vittoria sulla natura, ma i nostri padri, anzi noi stessi. Sarebbe davvero una strana follia se ce ne restassimo inerti e senza speranza: siate certi che possiamo metterci riparo. Qual è allora la prima cosa da fare?

Abbiamo visto che la società moderna è divisa in due classi, una delle quali ha il privilegio di farsi mantenere dal lavoro dell’altra. In altre parole costringe l’altra a lavorare a proprio beneficio e prende dalla classe inferiore tutto quello che può, usando la ricchezza cosi ottenuta per mantenere i propri membri in una posizione superiore, per farne i membri di un rango più elevato di gente che vive più a lungo, è più bella, più onorata, più raffinata degli altri. Io non dico che questa classe si preoccupi a che i suoi membri siano in assoluto più longevi, belli o raffinati, ma fa sì che tali siano in relazione alla classe inferiore. Alla stessa maniera, non potendo adeguatamente usare la forza-lavoro della classe inferiore per produrre ricchezza reale, ne spreca il potenziale nella produzione di cenciume.

È questo furto e spreco esercitato da una minoranza che costringe la maggioranza alla povertà; se si potesse dimostrare che la società per la propria sopravvivenza deve sopportare tutto questo, non ci sarebbe molto da aggiungere, se non che la disperazione della maggioranza oppressa finirebbe prima o poi per distruggere la società stessa. Ma è stato al contrario dimostrato, sia pure in forme incomplete di sperimentazione, come, per esempio la (cosiddetta) cooperazione, che l’esistenza di una classe privilegiata non è in alcun modo necessaria per la produzione della ricchezza, ma lo è per il «governo» dei produttori delle ricchezze, o, in altre parole, per la conservazione del privilegio.

Il primo passo da compiere è quindi quello di abolire una classe di uomini che gode del privilegio di sottrarsi ai propri umani doveri, costringendo così gli altri a fare il lavoro che essi si rifiutano di fare. Tutti debbono lavorare secondo le proprie capacità e produrre così quello che consumano, e cioè ogni uomo dovrebbe lavorare meglio che può per produrre il necessario al proprio fabbisogno, e quest’ultimo dovrebbe in cambio essergli garantito, dovrebbero cioè essergli garantiti tutti i vantaggi che la società può produrre per tutti e per ognuno dei suoi membri.

Così prenderebbe finalmente vita una società vera, fondata sull’uguaglianza delle condizioni. Nessuno potrebbe essere torturato a beneficio di un altro, nessuno potrebbe essere torturato a beneficio della società. Né a buon diritto può chiamarsi società quella che non è intesa al beneficio di ognuno dei suoi membri. Ma se gli uomini vivono, per quanto male, adesso che tanta gente non produce affatto e tanto lavoro va sprecato, è evidente che, se tutti fossero tenuti a produrre e non ci fossero sprechi, non soltanto tutti lavorerebbero nella certezza di guadagnarsi con il lavoro la parte di ricchezza che gli è dovuta, ma anche la debita parte del riposo. Questi sono due aspetti della triplice speranza che indicavamo prima come qualità intrinseca d’un lavoro degno garantito al lavoratore. Quando il furto di classe sarà abolito, ognuno coglierà i frutti del proprio lavoro, ognuno avrà il dovuto riposo, e cioè l’agiatezza. Alcuni socialisti potrebbero dire che tanto basta: basta che il lavoratore ottenga il pieno frutto del suo lavoro e che possa riposarsi quanto vuole. Certo, la costrizione della tirannide umana sarebbe in tal modo abolita; ma persisto nel chiedere un indennizzo per la costrizione esercitata su di noi dalle necessità naturali. Fintanto che il lavoro sarà ripugnante, sarà un fardello di cui dovremo caricarci ogni giorno, e la nostra vita ne sarà comunque amareggiata, anche con un limitato orario di lavoro. Quello che vogliamo è l’accrescimento della nostra ricchezza senza diminuzione del nostro piacere. La natura non sarà definitivamente vinta fintanto che il nostro lavoro non diventerà parte del piacere di vivere.

Questo primo passo, la liberazione dell’uomo dalla costrizione alla fatica inutile, ci consentirà se non altro di imboccare la strada del nostro lieto fine, perché avremo allora tempo e modo perché esso si avveri. Stando come stanno attualmente le cose, divise tra lo spreco di forza-lavoro nel puro ozio e il suo spreco nel lavoro improduttivo, è evidente che il mondo civile va avanti solo grazie a una piccola parte della sua popolazione; se tutti lavorassero in maniera utile in vista di ciò la parte di lavoro che ognuno dovrebbe fare sarebbe piccola, anche nel caso che il nostro livello di vita fosse all’incirca quello che gli agiati e i raffinati considerano desiderabile. Avremmo forza-lavoro d’avanzo e in breve saremmo ricchi quanto vogliamo. Facile sarebbe la vita. Se, nell’attuale sistema, ci dovessimo svegliare una di queste mattine e scoprire la «vita facile», il sistema ci costringerebbe a metterci subito al lavoro per rendere la vita difficile; lo chiameremmo «sviluppo delle nostre risorse» o gli daremmo qualche altro bel nome. La moltiplicazione del lavoro è diventata per noi una necessità e, fintanto che le cose vanno così, non ci sarà ingegnosa invenzione di macchine che possa esserci di reale vantaggio. Ogni nuova macchina porterà un po’ più di miseria tra i lavoratori nel cui particolare settore creerà problemi: molti saranno declassati a operai non specializzati, poi le cose rientreranno gradualmente nei loro naturali binari e tutti lavoreranno in maniera apparentemente normale; e, se non fosse che tutto questo sta preparando la rivoluzione, per la maggior parte degli uomini le cose resterebbero tali e quali erano prima della meravigliosa nuova invenzione.

Ma, quando la rivoluzione avrà fatto «la vita facile», quando tutti lavoreranno armoniosamente insieme e non ci sarà più nessuno a rubare al lavoratore il suo tempo, cioè la sua vita, in quei giorni che verranno non saremo più costretti a continuare a produrre cose che non vogliamo o a faticare per nulla; saremo in grado di riflettere con calma e attenta considerazione che cosa fare della nostra ricchezza di forza-lavoro. Per parte mia ritengo che il primo uso che dovremmo fare di quella ricchezza, di quella libertà, dovrebbe essere di rendere tutto il nostro lavoro, anche il più comune e il più necessario, piacevole per chiunque perché riflettendo attentamente alla questione, mi rendo conto che l’unico modo di rendere la vita sicuramente felice, ad onta di tutti gli incidenti e guai che possano capitare, è un gioioso interesse a tutti i dettagli della vita stessa. E, a che ciò non vi sembri un’asserzione troppo scontata perché valga la pena di ripeterla, consentitemi di ricordarvi come la civiltà moderna renda la cosa completamente impossibile; di quali particolari sordidi e perfino terribili essa circondi la vita del povero; che vita meccanica e vuota imponga al ricco, e quanto sia raro per tutti un giorno di festa in cui ci sia dato sentirei parte della natura, in cui possiamo senza fretta, ma in raccoglimento e felicemente seguire il corso delle nostre vite nel quadro di tutti i piccoli legami degli accadimenti che le saldano alla vita degli altri e costituiscono la grande sfera dell’umanità.

Eppure tutta la nostra vita potrebbe essere una simile festa, se fossimo decisi a rendere il nostro lavoro ragionevole e piacevole. Ma dobbiamo essere molto decisi, perché le mezze misure non ci potranno essere d’aiuto. Abbiamo già detto che il nostro lavoro privo di gioia, la nostra vita assillata da paure ed ansie come quella d’un animale braccato, ci son imposte dall’attuale sistema di produzione subordinata al profitto delle classi privilegiate. Cerchiamo di capire che cosa questo significa. Con l’attuale sistema di lavoro salariato e capitale l’industriale «manifatturiero» (dizione assurda quant’altre mai, visto che manifatturiero significa una persona che lavora con le mani), il quale possieda il monopolio dei mezzi atti a utilizzare ai fini della produzione la forza-lavoro insita nel corpo di ogni uomo, è padrone di coloro che non godono di questo privilegio; lui e lui soltanto può usare questa forza-lavoro, che d’altra parte è la sola merce che può rendere produttivo il suo «capitale», e cioè il prodotto accumulato di opera precedentemente prestata. Egli quindi compra la forza-lavoro di coloro che sono privi di capitale e che sono costretti a vendergliela per poter vivere; il suo fine in questa transazione è di accrescere il suo capitale, farlo fruttare. È evidente che, se pagasse a coloro con cui conclude il suo affare l’intero valore del loro lavoro, e cioè tutto quello che essi producono, non potrebbe raggiungere questo scopo. Ma, poiché egli detiene il monopolio dei mezzi di produzione, può costringerli a un affare più vantaggioso per lui e svantaggioso per loro: che cioè, una volta che i prestatori d’opera si sono guadagnati i mezzi di sussistenza, calcolati in una quantità sufficiente ad assicurare la loro pacifica sottomissione all’autorità del padrone, il resto (che è di gran lunga la maggior parte) di quanto producono apparterrà a quest’ultimo, sarà sua proprietà di cui potrà fare quello che vuole, usarne e abusarne a suo piacere; e questa proprietà è, come tutti sappiamo, gelosamente protetta da esercito e marina, polizia e prigioni, in breve, da quel grande spiegamento di forza fisica che la superstizione, l’abitudine, la paura della morte per fame, l’ignoranza, insomma, delle masse prive di proprietà consente alla classe padronale di usare per l’assoggettamento di quelli che sono già i suoi schiavi.

Non mancherebbe materia per indicare altri mali generati dal sistema, ma quello che voglio sottolineare adesso è come sia impossibile per noi, finché esso vige, conquistarci un lavoro che ci possa piacere; così come voglio ripetere che è questa frode (non c’è altra parola per definirla) a sprecare la forza-lavoro disponibile nel mondo civile, costringendo molti uomini a non fare nulla e molti, moltissimi di più, a non fare nulla di utile, mentre coloro che fanno un lavoro veramente utile sono costretti a farlo in condizioni di schiacciante fatica. Ma sia chiaro una volta per tutte che l’industriale «manifatturiero» mira in primo luogo a produrre, per mezzo del lavoro rubato, non beni ma profitti, e cioè quella «ricchezza» che è spremuta dalla vita dei suoi operai e dal consumo e usura delle sue macchine. A lui non importa se quella «ricchezza» è vera o falsa. Finché gli consente di vendere e gli garantisce un profitto a lui sta bene. Ho detto che, a causa dell’esistenza di ricchi che hanno più denaro di quanto possano ragionevolmente spenderne e che di conseguenza comprano cianfrusaglie, abbiamo un ampio margine di spreco; e anche che, a causa dell’esistenza di poveri che non possono sostenere la spesa necessaria a comperare cose che valga la pena di fare, c’è, anche su questo fronte, spreco. Per questo la «domanda» cui il capitalista «risponde», è una falsa domanda. Il mercato è «truccato» dalle miserabili disuguaglianze prodotte dalla frode del sistema capitale-salario.

È di questo sistema, dunque, che dobbiamo essere fermamente decisi a liberarci, se vogliamo raggiungere l’obiettivo di un lavoro felice e utile per tutti. Il primo passo per rendere il lavoro attraente è quello di impadronirci dei mezzi che possono renderlo fruttuoso: il capitale, compresa la terra, le macchine, le fabbriche, ecc., debbono passare nelle mani della comunità, per essere usate a beneficio di tutti nella stessa misura; potremo cosi lavorare tutti per « rispondere» alle reali « domande» di ognuno e di tutti: e cioè lavorare per vivere, invece di lavorare per rispondere al tipo di domanda del mercato del profitto, invece di lavorare per il profitto, che significa potere di costringere gli altri a lavorare contro la loro volontà. […]

Ripeto che, a mio avviso, la prima cosa che dovremo considerare talmente necessaria da meritare che le dedichiamo un po’ del nostro tempo libero sarà il problema di rendere il lavoro piacevole. Non dovremo affrontare gravi sacrifici per raggiungere quest’obiettivo, ma alcuni dovremo farne. […]

Dovremo cominciare a ricostruire ciò che rende bella la vita – i suoi piaceri, fisici e mentali, scientifici e artistici, sociali e individuali – sulla base di un lavoro fatto volentieri e con gioia, nella consapevolezza di produrre per esso il nostro beneficio e quello dei nostri simili. Il lavoro assolutamente necessario che ancora ci toccherà fare, in primo luogo non prenderà che una piccola parte della nostra giornata, e quindi non sarà pesante; ma, come compito quotidianamente ricorrente, ci rovinerebbe il piacere della giornata, a meno che non lo si rendesse a dir poco sopportabile nelle ore che bisognerà dedicargli. In altre parole ogni lavoro, anche il più comune, dovrà essere reso attraente.

Come farlo? […]

Da tutto quello che abbiamo detto risulta evidente che il lavoro, per essere piacevole, deve essere diretto a un fine ovviamente utile […].

La varietà del lavoro è il secondo punto, e un punto molto importante. Costringere un uomo ad eseguire giorno dopo giorno lo stesso compito, senza speranza di scampo o mutamento, equivale a trasformare la sua vita in una condanna al carcere. Solo lo schiacciante dominio del profitto impone una cosa del genere. […] Una delle cose che renderanno possibile questa varietà d’impiego sarà l’assetto educativo che una comunità socialmente ordinata saprà darsi. Attualmente l’educazione è tutta diretta al fine di condizionare la gente ad assumere il proprio posto nella gerarchia del profitto, alcuni come padroni, altri come lavoratori. L’educazione dei dirigenti è più raffinata di quella dei lavoratori, ma rimane a carattere commerciale e anche nelle vecchie università il sapere è tenuto in scarsa considerazione, a meno che non possa rendere in prospettiva.

Una vera educazione è qualcosa di radicalmente opposto, essa si propone di individuare le inclinazioni delle diverse persone, di aiutarle a compiere il cammino che sono portate a percorrere. In una società debitamente ordinata, perciò, parte dell’educazione dei giovani, della disciplina sia del loro corpo sia della loro mente, sarebbe l’apprendimento di quelle arti per le quali si sentono portati, e anche agli adulti verrebbe data la possibilità di studiare nelle stesse scuole, perché scopo primario dell’educazione sarebbe lo sviluppo delle capacità individuali, invece che, come attualmente accade, la subordinazione di tutte le capacità al supremo fine di «far soldi» per sé, oppure per il proprio padrone. La quantità di talento e perfino di genio, che l’attuale sistema schiaccia e che un sistema diverso invece valorizzerebbe, renderebbe il nostro lavoro quotidiano facile e divertente. […]

Oltre alla breve durata del lavoro, la coscienza della sua utilità e la varietà che dovrebbero esserne altrettante caratteristiche, c’è un’altra cosa necessaria a renderlo attraente e cioè l’agio offerto dall’ambiente. […]

Ché tutte le nostre affollate città e strabilianti fabbriche sono solo il risultato del sistema fondato sul profitto. L’industria capitalistica, il latifondo capitalistico, lo scambio capitalistico costringono l’uomo a vivere nelle grandi città per manipolarlo nell’interesse del capitale; la stessa tirannide contrae talmente lo spazio di una fabbrica da far diventare, per esempio, l’interno di un capannone tessile meschino quanto è orrendo. Non c’è alcuna necessità che ci costringa a questo, se non quella di spremere profitto dalle vite umane e di produrre merci scadenti per l’uso (e l’assoggettamento) degli schiavi così spremuti. […]

Per quanto riguarda il lavoro che comporta l’impiego di manodopera su vasta scala, proprio l’attuale sistema delle fabbriche, nel quadro di un ragionevole ordine sociale e malgrado gli svantaggi che a mio avviso tuttavia ancora sussisterebbero, offrirebbe se non altro occasioni di una piena e vivace vita comunitaria allietata da molti piaceri. Le fabbriche potrebbero essere anche centri di attività intellettuale, e il lavoro vi potrebbe essere molto variato: stare alle macchine occuperebbe solo una breve parte della giornata lavorativa di ogni individuo. Il resto del lavoro varierebbe dalla coltura della campagna circostante per il cibo necessario, allo studio ed esercizio dell’arte e della scienza. È ovvio che uomini così impiegati e padroni della propria vita non si lascerebbero costringere da fretta e imprevidenza a tollerare il sudiciume, il disordine, o la mancanza di spazio. La scienza debitamente applicata li metterebbe in grado di liberarsi dei rifiuti, di ridurre al minimo, se non di far completamente scomparire, tutti gli inconvenienti che oggi comporta l’uso di macchine sofisticate, come il fumo, il puzzo e il rumore; né essi sopporterebbero che gli edifici nei quali dovessero lavorare o vivere fossero brutte macchie sul bel volto della terra. Cominciando con il rendere le loro fabbriche, edifici e rimesse, decenti e dignitosi come le loro abitazioni, essi tenderebbero inevitabilmente a farne qualcosa di buono non solo da un punto di vista negativo, a farli cioè non brutti, ma addirittura positivamente belli, onde la gloriosa arte dell’architettura, da tempo uccisa dall’avidità commerciale, tornerebbe in vita e fiorirebbe.

Ecco, vedete: io sostengo che il lavoro in una comunità debitamente ordinata dovrebbe esser reso attraente dalla consapevolezza della sua utilità, dall’esser fatto con intelligente interesse, dalla varietà, e dall’amenità degli ambienti in cui si svolge. Ma ho anche detto, e su questo tutti sono d’accordo, che la giornata lavorativa non dovrebbe essere di lunghezza estenuante. […]

Intanto e comunque la capacità di lavorare in modo accurato, con riflessione e ponderazione, dovrà certo essere compensata, ma non con l’obbligo di lavorare lunghe ore. La nostra epoca ha inventato macchine che sarebbero apparse folli sogni agli uomini delle passate età, e di queste macchine noi non abbiamo ancora fatto alcun uso.

Di esse si dice che «risparmiano lavoro», un’espressione corrente che indica quello che ci si aspetta da loro ma che esse non ci dànno. Quello che in realtà queste macchine fanno è di ridurre il lavoratore qualificato al rango di non qualificato, di accrescere l’«esercito di riserva del lavoro», accrescere in altre parole la precarietà della vita dei lavoratori e insieme intensificare il lavoro di coloro che servono le macchine (come gli schiavi servono i loro padroni). Questo fanno le macchine, mentre intanto accumulano profitti per i datori di lavoro, o costringono questi ultimi a spendere i profitti stessi nell’aspra reciproca guerra commerciale. In una società degna di questo nome siffatti miracoli dell’ingegno sarebbero in primo luogo usati per ridurre al minimo il tempo speso in un lavoro privo di attrattive, che per loro mezzo potrebbe essere ridotto fino a diventare un assai lieve fardello per ogni individuo. Inoltre quelle macchine verrebbero certamente molto perfezionate, quando il problema non fosse più quello della convenienza individuale ma dell’utilità sociale.

[…] Inoltre, man mano che la gente […] scoprirà che cosa effettivamente desidera, non essendo più incalzata che dai propri bisogni, rifiuterà di produrre quelle cose assolutamente futili che oggi vengono chiamati oggetti di lusso, o il veleno e il cenciume attualmente detti merci a buon mercato. […]

È quindi di pace che abbiamo bisogno per poter vivere e lavorare nella speranza e con gioia. Quella pace tanto desiderata, se si potesse credere alle parole degli uomini, ma che nei fatti è stata continuamente e sistematicamente rifiutata. Quanto a noi, volgiamo ad essa i nostri cuori e conquistiamola a qualunque costo.

Chi può dire quale dovrà essere questo costo? Sarà possibile conquistare la pace in maniera pacifica? Ahimè, come? Siamo a tal punto circondati dal torto e dalla follia che, in un modo o nell’altro, dovremo sempre lottare contro di essi: le nostre stesse vite possono non bastare a vedere la fine della lotta, forse neppure una chiara speranza di fine. […]

Ma in ogni caso e qualunque possa essere la natura della nostra lotta per la pace, se sapremo tendere con costanza e con unità d’intenti a quest’unico scopo e mantenerlo sempre vivo davanti a noi, un riflesso di quella futura pace illuminerà il tumulto e tormento delle nostre vite, sia che quel tormento possa sembrare di scarso momento o che sia apertamente drammatico; e, almeno nella speranza, vivremo da uomini: né il presente può darci ricompensa maggiore.

William Morris, Lavoro utile e inutile fatica, in Id., Come potremmo vivere, Introduzione di Lia Formigiari, Editori Riuniti, Roma, 1979, pp. 97-120.

***

[1] La definizione dell’Inghilterra come workshop of the world fu creata a quanto pare dall’uomo politico conservatore Benjamin Disraeli, ed entrò subito nel lessico corrente, anche del partito whig, di cui anzi esprimeva bene le tesi di indefinito sviluppo dell’egemonia inglese sui mercati mondiali.

William Morris (1834-1896) – Impegnamoci a custodire il giusto ordinamento del paesaggio terrestre, per evitare di tramandare ai nostri figli un tesoro minore di quello lasciatoci dai nostri padri. Non rendiamo la terra un deserto di speranze (quale essa era una volta), ma anche una prigione disperata.

William Morris (1834-1896) – Qual è lo scopo della Rivoluzione? Certamente quello di rendere felici gli uomini.