Salvatore Bravo – Rodolfo Mondolfo tra K. Marx e G.B. Vico.

Rodolfo Mondolfo, Sulle orme di Marx.

ISBN 978-88-7588-359-1, 2022, pp. 416, formato 170×240 mm., Euro 35 .

Salvatore A. Bravo

Rodolfo Mondolfo tra K. Marx e G.B. Vico

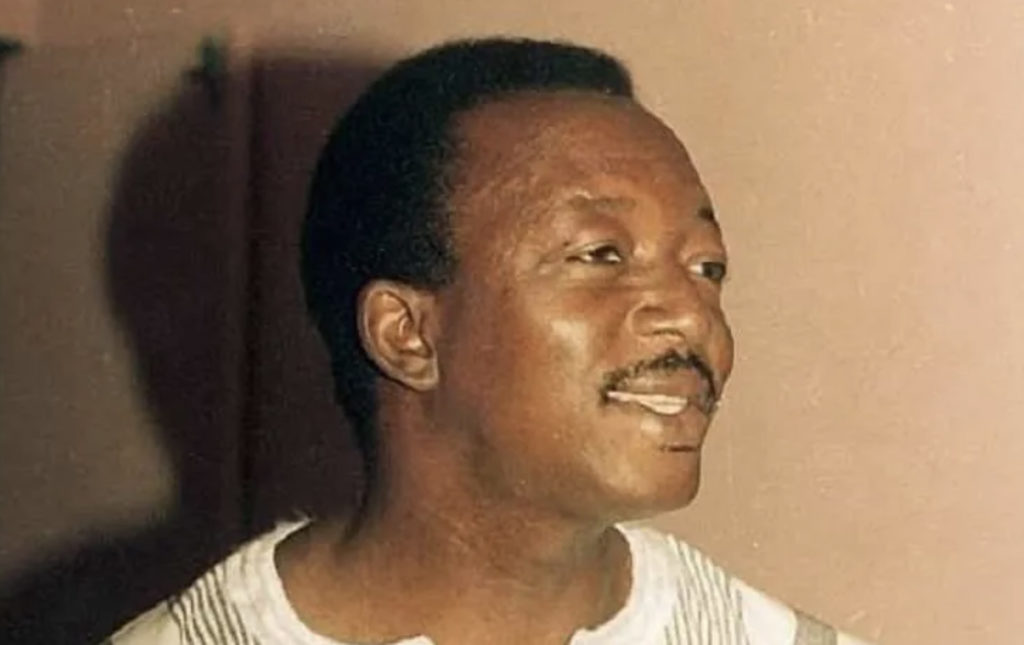

L’Umanesimo marxiano ha i suoi eroi. Rodolfo Mondolfo1 nella sua lunga vita ha lottato contro il totalitarismo fascista, ma la democrazia non gli ha donato giustizia. Pensatore fuori da schemi e da correnti politiche ha vissuto la sua lunga parabola culturale all’ombra della società dello spettacolo, e ciò gli ha consentito di sviluppare una visione di Marx e del comunismo divergente e originale. Sin da subito espresse dubbi sulla dittatura del proletariato in Unione Sovietica, constatando che tale “configurazione politica” avrebbe eroso il comunismo dall’interno. Fu critico verso i crollisti e i deterministi, in quanto riducevano l’essere umano e la storia e semplice effetto delle leggi economiche, in tal modo il semplicismo fatalistico si sostituiva alla storia degli uomini e delle donne.

L’Umanesimo marxiano è la via della complessità e della correlazione nella quale l’essere umano non è il semplice prodotto di forze superiori, ma è coscienza che risponde e si forma nella realtà materiale. Si tratta di una relazione olistica nella quale il soggetto pensa il proprio tempo e la propria condizione al fine di porre in atto ciò che è in potenza. Marx dunque fu hegeliano e vichiano, in quanto la storia è il “mondo degli esseri umani”, e in essa gli esseri umani, pur condizionati, pensano la propria condizione per poterla trasformare. Decodificare Marx è un’operazione ermeneutica che ci deve condurre sulle sue “orme” attraverso una difficile ricostruzione per approssimazione del “cantiere Marx”. Prassi e materialismo storico sono dunque i nuclei irrinunciabili, nella lettura di Rodolfo Mondolfo per accostarsi a Marx e smentire coloro che ne fecero “un positivista”.

La storia è processo vitale e concettuale, in cui l’umanità si modifica qualitativamente. La storia è il luogo e il tempo in cui la speranza del ribaltamento dialettico è progettualità politica, in quanto la trasformazione sociale non è mai atto e gesto solo individuale ma corale e di classe. La storia è nell’interiorità dell’essere umano, è pensata, è concettualizzata, pertanto senza tali processi nulla è possibile, non vi è storia, ma solo attesa alienante. La storia è la dimensione dell’uomo nella quale l’essere umano conosce se stesso e pone significati. La prassi è questo processo di liberazione dai condizionamenti che sussistono senza determinismo. La fatica del concetto è l’apertura all’orizzonte del “possibile”. La liberà prende forma gradualmente attraverso il superamento del dato immediato:

“La mentalità rivoluzionaria pertanto, secondo Marx, è la sola capace di affermare e possedere il vero concetto storico (che è poi per Marx l’unico vero concetto della realtà) in quanto contro ogni Selbstentfremdung dell’umano torna alla raffermazione dell’interiorità di esso; e può così sostituire alla separazione degli elementi la concezione della loro unità, alla interruzione dei momenti successivi la visione della loro continuità2”.

L’interpretazione di Marx coglie un aspetto, spesso poco noto e poco studiato nella ricostruzione genetica del pensiero di Marx, ovvero la “presenza risemantizzata” di G. B. Vico nella concezione della storia e della prassi nel pensatore di Treviri.

Marx idealista, dunque, poiché la prassi è categoria della filosofia idealista. La prassi in Vico è la storia posta dagli esseri umani, non è “vuoto ciarlare” o “attivismo dell’insensato”, in quanto è la traduzione del vero nella realtà e tale operazione spetta unicamente agli esseri umani. Nulla accade senza l’intervento consapevole e fattuale di essi, anzi è il “fare concettualizzato” che determina il progresso. Marx vichiano, dunque, malgrado i cedimenti al positivismo e all’economicismo. Rodolfo Mondolfo individua nella prassi il filo rosso senza il quale Marx diviene filosofo non compreso nella sua struttura portante. Marx è “il filosofo della libertà” mediante la prassi:

“Marx riprende il principio di Vico: il vero si converte col fatto; la realtà è nella praxis3”.

Prassi e storia

Ancor più chiaramente Rodolfo Mondolfo definisce il concetto di prassi, esso è un processo interiore che si esplica nella storia. I bisogni e le condizioni storiche devono attraversare un lungo viaggio interiore per diventare concetto. L’immediatezza è l’astratto, mentre il concreto è la coscienza che risemantizza i dati, li configura in concetti per porli nella storia. In tal modo l’individualità si eleva dal particolare all’universale e dall’ideologia alla filosofia. Tale viaggio è la libertà degli esseri umani. Interiorità ed esteriorità sono una unità inscindibile, ogni divisione è artificiale ed astratta; la storia è processo interale:

“La praxis è sviluppo, è storia che nasce dall’impulso perenne del bisogno; e le condizioni che stimolano il bisogno, siano date dalla natura o siano costituite dai risultati, della attività umana precedente, non sono esteriori all’umanità, in quanto o debbono entrare nella vita del suo spirito per rimuoverla e darle l’impulso alla sua attività, o di questa vita ed attività espressione e prodotto: un prodotto che è anche produttore, creatura e creatore insieme nel processo indefinito della unwälzende Praxis4”.

Vico “insegna” a Marx l’eccellenza dell’essere umano. Gli animali non umani si sviluppano mediante l’evoluzione degli organi, come Darwin ha dimostrato, ma la specificità umana è il concetto e la conoscenza della verità che si svelano e rilevano nella storia. La verità consente il discernimento, di conoscersi e progettare il futuro a misura di essere umano. L’esperienza storica è resa viva nel pensiero e da essa si astrae l’eterno, ovvero la verità, in un lungo processo che conosce contraddizioni, lotte e avanzamenti:

“In questa applicazione, pertanto, come della stessa teoria naturalistica, dalla quale ora Marx viene a prende le mosse, due caratteri appaiono essenziali: la concezione economica del processo di sviluppo, inteso nella sua rispondenza ai bisogni vitali; e la interpretazione attivistica di esso, come risultante della continuità della prassi. Ma se il primo carattere nella storia umana non appare con maggior rilievo che in quella delle specie di animali, il secondo al contrario si accentua per la consapevolezza, che Marx trae da G.B. Vico, che noi possiamo aver scienza solo di ciò che facciamo, e che ciò vale precisamente per la storia, in quanto essa è opera nostra5”.

La storia è l’unica scienza concreta, perché è dell’uomo, ne è la sostanza dinamica che non lo imprigiona in strutture inviolabili o in gabbie d’acciaio che diventano il letale sepolcro dell’essere umano, ma la storia è esperienza di libertà, è esodo dalle oppressioni e dal fatalismo in tutte le sue formule evidenti e criptiche:

“E la scienza dell’uomo parimenti può essere concreta, cioè storica, quando concentri, sì, la sua attenzione soprattutto sulla storia degli organi produttivi, ma non dimentichi, per coglierla il suo farsi, e, così, veramente intenderla e conoscerla, che, secondo quanto insegnava G. B. Vico, siamo noi, noi uomini a fare tutta la storia della società umana6”.

Libertà e prassi

La libertà marxiana è nei produttori associati che gestiscono dal basso le attività economiche e sociali. La libertà solidale comunista non è solo condizione materiale, ma è prima di tutto atto interiore e della coscienza nella storia materiale senza il quale nulla è possibile. La coscienza di classe è consapevolezza, è l’in sé per sé realizzato, e dunque la coscienza di classe è agire che ringiovanisce la storia, in quanto le dona senso e finalità oggettiva. La speranza non è nelle leggi della storia, ma nell’uomo che pensa, lotta e realizza il progetto comunista. In questo processo i servi diventano soggetti della storia e compiono la Rivoluzione, la quale se non è, in primis condizione interiore (concetto) ricade su se stessa e riapre le porte alla reazione conservatrice:

“Sicché la coscienza della condizione presente del proletariato, ossia la sua coscienza di classe, implica questa concezione di una società di liberi produttori, organizzata non per il profitto individuale, ma per la produzione sociale in vista dei bisogni sociali: coscienza della realtà attuale ed aspirazione ad un diverso ideale si implicano a vicenda; e per ciò la coscienza di classe, viene ad unificarsi con l’azione7”.

Rodolfo Mondolfo compie dunque una operazione di critica oggettiva, poiché compara il comunismo sovietico con il pensiero marxiano, dopo aver individuato il nucleo vivente e sostanziale del pensiero di Marx: la prassi. Da tale indagine filosofica si deduce in modo manifesto che l’esperienza sovietica è altro rispetto alle autentiche finalità marxiane. La dittatura del proletariato è capitalismo di Stato che ha reso i proletari sudditi e dunque sottoproletari oggetto del dominio dell’oligarchia rossa al potere. Il comunismo, in quanto filosofia della prassi, è forza emancipatrice dalle catene che gravano con le loro miserie sugli ultimi. Il comunismo reale non ha corrispondenza col pensiero marxiano:

“Oggi invece nel concetto di dittatura del proletariato (che del resto lo stesso Manifesto dei comunisti affermava) sembra talora quasi volersi esprimere piuttosto un nuovo dominio di classe, che una abolizione delle classi stesse; e c’è chi l’interpreta nel senso che si voglia la riduzione della classe oggi a una specie di Lumpenproletariat, condannato all’abiezione e alla servitù peggiore8”.

Rileggere Rodolfo Mondolfo nel nostro tempo segnato dal fatalismo tecnocratico è esercizio paideutico di libertà. In “Lui” ricerca, libertà e testimonianza biografica sono coincidenti e, probabilmente, nel tempo della “servitù volontaria e della disperazione”, la sua libertà non gli è stata perdonata. Il dominio agisce per censure mediante forme di ostracismo e rimozioni che dobbiamo imparare ad attraversare per ritrovarci nel concetto con filosofi e autori trasgressivi rispetto all’ordine vigente. Ritrovarsi per riprendere con il dialogo il sentiero della libertà e dell’esodo, oggi poco battuto, ma di cui si sente il vuoto depressivo e acefalo e che rischia di essere l’Apocalisse incompresa del nostro tormentatissimo presente, è urgenza etica non più procrastinabile. Riappropriarsi della storia e rientrare in essa significa effettuare l’esodo da forme di pessimismo e di fatalismo che nel nostro tempo, come allora, sono gli strumenti più efficaci della reazione conservatrice:

“Un programma di azione storica di un partito rivoluzionario deve dunque, se vuol tradursi nella realtà concreta, superare l’oscillazione incoerente fra volontarismo e determinismo, e poggiare sopra una concezione critico-pratica della storia9”.

Il proletariato necessita della prassi marxiana per emanciparsi dalla sussunzione formale e materiale e di questo Rodolfo Mondolfo fu assertore in tutta la sua produzione culturale e politica. Il materialismo storico10 afferma che l’essere umano è il fattore della storia ed insegna che ogni scissione è solo astrazione. L’unità olistica e dinamica è la prassi sempre mediata dall’interiorità del soggetto, pertanto Rivoluzione, prassi, umanesimo e materialismo sono il corpo materiale che si concretizza nella storia. La libertà necessita del faticoso lavoro dello spirito nella coscienza di classe. Lo spirito è la storia divenuta concetto nell’interiorità singolare e di classe. Ogni salto non può che tradursi in pericoloso fallimento, pertanto è necessaria una profonda azione paideutica e politica per dare futuro alla rivoluzione.

Note

1 Rodolfo Mondolfo (Senigallia, 20 agosto 1877 – Buenos Aires, 16 luglio 1976) è stato un filosofo italiano. Fu esule durante il fascismo perché ebreo. In Argentina visse l’esperienza tragica della dittatura militare. Si interessò della Grecia antica e dell’Umanesimo marxiano. Rilevanti sono gli studi su Engels nei quali mostra il nucleo filosofico di Engels, non più ritenuto dunque “secondo violino” rispetto a Marx.

2 Rodolfo Mondolfo, Spirito rivoluzionario e senso storico in Sulle orme di Marx, Petite Plaisance Pistoia, 2022 pag. 151.

3 Ibidem, pag. 151.

4 Ibidem.

5 Ibidem, Feuerbach e Marx pag. 340.

6 Ibidem, pag. 341.

7 Ibidem, pag. 343.

8 Ibidem, Il problema sociale contemporaneo, pag. 92.

9 Ibidem, pag. 85.

10 Ibidem, Il Materialismo storico, pag. 102.

Petite Plaisance – Pubblicazioni recenti

N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web e quindi considerati di pubblico dominio.

Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo:

info@petiteplaisance.it,

e saranno immediatamente rimossi.