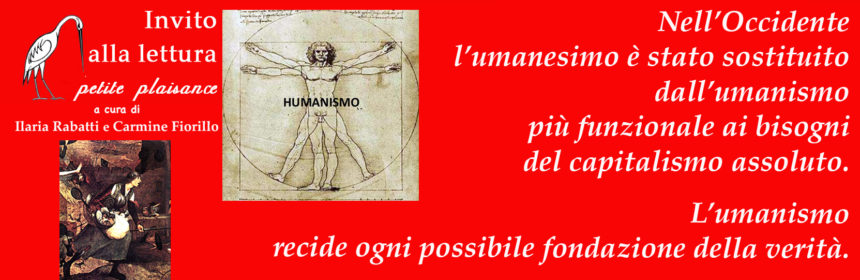

Salvatore Bravo – L’umanesimo nell’Occidente è stato sostituito dall’umanismo che recide i legami con ogni fondazione possibile della verità

Salvatore Bravo

L’umanesimo nell’Occidente è stato sostituito dall’umanismo

L’umanesimo nell’Occidente è stato sostituito dall’umanismo: quest’ultimo è funzionale ai bisogni del capitalismo assoluto. L’umanismo recide i legami con ogni fondazione possibile della verità, con ogni oggettività formulata attraverso il logos, predilige l’individuo astratto rispetto all’essere umano concreto e comunitario.

Marx – nella lettura di Costanzo Preve – non può essere relegato nella nomenclatura degli umanisti, poiché non consegna l’essere umano alla contingenza della storia, non riduce il pensiero a nominalismo, ma si pone nell’ottica dell’universale, dell’umanità intera. Il materialismo storico è il mezzo attraverso il quale denuncia l’umanità offesa. Ricostruisce attraverso i modi di produzione l’alienazione (Entfremdung), i processi di negazione della natura umana, la sua riduzione ad appendice del sistema produttivo. Nel conflitto sociale che muove la storia, nelle sue contraddizioni, la condizione umana concreta si dispone al suo interno secondo prospettive e responsabilità differenti: la responsabilità di un magnate è differente rispetto alla responsabilità di un lavoratore salariato. La grandezza di Marx è aver sistematizzato le condizioni che provocano l’alienazione. Ma, nello stesso tempo, non si è limitato a costruire una narrazione ideologica, e dunque parziale: ma la sua opera è finalizzata all’emancipazione dell’umanità, perché il sistema produttivo borghese, il capitalismo, offende e nega la natura umana. Nell’operaio legato alla catena della macchina e del plusvalore si rende lapalissiana la miseria umana nella fase del capitalismo. L’operaio è negato nella sua natura individuale e comunitaria, è il portatore sano di relazioni sociali errate; la controparte, il capitalista, vive una condizione materiale privilegiata dietro cui agiscono processi di alienazione che nell’immediato non appaiono. In realtà, dietro la maschera del benessere materiale, si scopre il soggetto alienato nella sua natura. Per Preve quindi, Marx è un iperumanista, poiché la sua teoretica è finalizzata a superare le scissioni che impediscono di concettualizzare la natura umana e di valutare attraverso di essa la condizione umana. L’iperumanesimo di Marx negato dalla sinistra e non riconosciuto da molti, è concetto rimosso, in quanto investe con la sua critica all’economia, non si presta ad essere usato da posizioni ideologiche che vorrebbero ingabbiare Marx sull’economia per evirarlo del suo contenuto rivoluzionario autentico e profondo che scorre tra le pieghe del suo pensiero:

«La filosofia di Marx non è solo un umanesimo, è un iperumanesimo, in quanto si tratta del Destino dell’Uomo (la maiuscola, ovviamente, è volontaria). Una teoria di tipo sociologico sulla strutturazione sociale è di tipo descrittivo, non narrativo o prescrittivo (diventate comunisti, e così riscatterete le alienazioni dell’umanità). In quanto descrittiva, una teoria sociologica di una società particolare dovrebbe necessariamente individuare dai dieci ai venti gruppi distinti in base a parametri come la ricchezza, il potere, gli stili di vita, i consumi, la conoscenza, la cultura, eccetera. Nessuna decente descrizione sociologica di una società potrebbe limitarsi ad individuare soltanto due gruppi sociali». [1]

Al principio dell’opera di Marx vi è una valutazione etica, un’indignazione che si trasforma in prassi, in passione per la conoscenza al fine di ristabilire con il limite “katà métron”, la natura umana. L’emancipazione possibile è degli esseri umani, benché chi vive l’offesa e la sussunzione quotidiana in modo inequivocabile sia portatore di un potenziale rivoluzionario ed emancipativo maggiore rispetto a chi vive il malessere della sussunzione, in modo non diretto, ma mediato dalle maschere del privilegio sociale.

La coscienza infelice

L’iperumanesino marxiano utilizza la contraddizione tra finito ed infinito, tra reale ed ideale, tra particolare ed universale quale motivazione profonda della prassi. La scissione è causa di conflitti sul piano sociale ed individuale, essa è il paradigma che svela la distanza dall’orizzonte ideale, dunque è la sostanza che muove la prassi. Il capitalismo assoluto nella forma attuale nega “la coscienza infelice”, la contraddizione, le scissioni le quali sono rese umbratili, fino a scomparire, per eternizzare la sussunzione con il nuovo oppio dei popoli: il consumo ed i suoi eccessi. La speranza rivoluzionaria e la rabbia sociale sono veicolate verso il consumo, per cui i popoli ormai plebi e masse informi si stringono e costringono in una esiziale lotta nella speranza del consumo totale. L’antiumanesimo del capitalismo assoluto agisce per celare, per ridurre il dolore a semplice sofferenza animalesca. Sofferenza senza dolore, poiché il dolore è la sofferenza non solo pensata, ma anche immaginata e vissuta come fonte di ispirazione per la progettualità comune. Il capitalismo assoluto ottunde con il piacere smodato pronto con il disincanto a ribaltarsi in sofferenza utilizzata come introito economico: è medicalizzata, è resa condizione ontologica che si deve imparare a sopportare, in tal modo ogni ordine del discorso finalizzato a riformare struttura e sovrastruttura è rimosso, non resta che il nichilismo passivo a cui ci si deve adeguare; l’antiumanesimo non ha fantasia, perché non ha coscienza di sè:

«Se Marx si fosse limitato a dicotomizzare i dominati e i dominanti, i proletari ed i borghesi, eccetera, avrebbe aggiunto il suo nome alla lunga lista dei perfezionatori della teoria della bollitura dell’acqua calda. Ma egli fece molto di più. Trasformò la scoperta della bollitura dell’acqua calda in filosofia universalistica dell’emancipazione umana, attraverso l’originale elaborazione idealistica della coscienza infelice della borghesia. Ho insistito molto su questo punto, a mio avviso ovvio ed evidente ma del tutto ignoto sia ai liberali che ai marxisti dogmatici, per far capire che la logica del capitalismo assoluto e totalitario in cui siamo sciaguratamente immersi oggi non tende tanto ad addomesticare il proletariato, instupidendolo con il panem (il consumismo). Capitalismo senza classi e società neofeudale ed i circenses (lo sport agonistico), quanto a superare la stessa cultura borghese, nella misura in cui quest’ultima era “inquieta”. Visto nella sua globalità, il cosiddetto postmoderno (con alcune sue ridicole appendici come la cosiddetta biopolitica) non è che un gigantesco (anche se grottesco) tentativo di spegnere gli elementi di coscienza infelice della cosiddetta “modernità”. Per questo la modernità (termine accademicouniversitario-mediatico per indicare il capitalismo) viene ridotta al cosiddetto “disincanto” (con l’appendice della liberalizzazione integrale dei costumi definita “politeismo dei valori”), laddove viene da essa sottratta e cancellata la coscienza infelice, che è stata all’origine del pensiero del borghese inquieto Marx. E’ facile capire tutto questo, e cioè che l’odierno capitalismo oligarchico teme maggiormente la coscienza infelice borghese del rivendicazionismo economico proletario? Per quanto mi riguarda è facile, ma dal momento che tutto l’apparato politicosindacale di “sinistra” ed il clero universitario di filosofia e di scienze sociali rema in direzione opposta, di fatto non c’è speranza a breve termine di un vero riorientamento gestaltico».[2]

La coscienza infelice, la consapevolezza delle contraddizioni fonda l’iperumanesimo materialista di Marx, umanesimo che muove dal conflitto, ma che agisce per la libertà e l’emancipazione dell’umanità e non solo di una parte.

Materialismo storico

Il materialismo storico letto quale processo evolutivo della storia predeterminato, è negazione dell’iperumanesimo di Marx. Se la linea evolutiva della storia è già decisa a priori, l’essere umano è solo un elemento secondario nel sistema economico e produttivo per cui da destra come da sinistra si è interni all’antiumanesimo dell’attuale sistema sociale ed economico. Il materialismo di Marx per Costanzo Preve è metafora della prassi, della struttura, dell’ateismo. Il materialismo marxiano è un forma di iperumanesimo, in quanto l’umanità consapevole della contraddizione tra la sua natura ed il modo di produzione è protagonista della storia, ogni “servo arbitrio deterministico” è sostituito con la fatica del concetto e dell’agire politico:

«Mentre il materialismo dialettico è solo una escrescenza inutile e dannosa (la filosofia di Marx non è il materialismo dialettico, ma un idealismo universalistico rigorizzato e coerentizzato), il materialismo storico è invece un “pezzo” indispensabile della sua concezione. Si tratta in realtà (almeno, questa è la mia opinione del tutto eretica) non certo di un materialismo storico, quanto di un idealismo storico universalistico rigorizzato, che viene chiamato erroneamente “materialismo” perché il termine “materia” è usato impropriamente in modo metaforico per indicare l’ateismo (Marx non credeva in Dio), il primato della prassi sulla semplice contemplazione della realtà sociale, e soprattutto il primato della struttura sulla sovrastruttura all’interno di un dato modo di produzione sociale. Detto in linguaggio militare, l’idealismo è la strategia e il materialismo è la tattica. Il discorso sarebbe lungo (ma l’ho fatto dettagliatamente altrove), ma qui è necessario interromperlo per ragioni di spazio. Mentre il metodo del cosiddetto materialismo storico (inteso come teoria della genesi, sviluppo, crisi e tramonto dei modi di produzione) non consentirebbe di per sé una grande narrazione unilineare predeterminata e teleologicamente necessitata, ma darebbe invece luogo ad uno sviluppo multilineare senza alcuna garanzia teleologica, se fosse ovviamente praticato con serietà “scientifica” e libertà interpretativa, il movimento comunista ha trasformato questa intelligente teoria in una stupida teoria dei cinque stadi prefissati della storia universale (comunismo primitivo, schiavismo, feudalesimo, capitalismo, ed infine comunismo finale visto come trionfo definitivo della “sinistra” contro la “destra”). Perché tanta inutile ed antistorica stupidità? Ma è semplice. Questa antistorica stupidità restaura in modo evoluzionistico-positivistico un elemento fondamentale del pensiero dei primitivi, e cioè il messianesimo teleologico garantito. Di “materia” non c’è in proposito che la testa dura degli zucconi che credono che la sacrosanta causa della critica al capitalismo abbia bisogno di raccontare (e di raccontarsi) delle storie inverosimili, inventandosi una linea ferroviaria a cinque stazioni in cui correrebbero i binari della storia universale. E tuttavia, gli zucconi resteranno tali finché non sarà assodato che la teoria». [3]

L’antiumanesimo si palesa nel messianesimo del marxismo dialettico, ma anche del capitalismo assoluto, in entrambi si concretizza nella forma del fatalismo storico. La condizione attuale del capitalismo assoluto è interna al determinismo della storia, dea astratta ed ingovernabile, che riporta l’umanità che si auto-percepisce evoluta, in quanto ipertecnologica, ma in verità regredisce ad uno stato primitivo, nel quale le forze ingovernabili della natura e della storia sono padrone e signore della società più smart che la storia abbia conosciuto. L’iperumanesimo di Marx è di ausilio per concettualizzare e razionalizzare le contraddizioni in cui si dibatte l’umanità: senza concetti non è possibile spezzare le catene visibili ed invisibili che tengono “il cane alla catena”.

Salvatore Bravo

[1] Costanzo Preve, Capitalismo senza classi e società neofeudale. Ipotesi a partire da una interpretazione originale della teoria di Marx, pubblicato in Costanzo Preve – Eugenio Orso, Nuovi signori e nuovi sudditi. Ipotesi sulla struttura di classe del capitalismo contemporaneo, Petite Plaisance, Pistoia, p. 5

[2] Ibidem, p. 6.

[3] Ibidem, pp. 8-9.