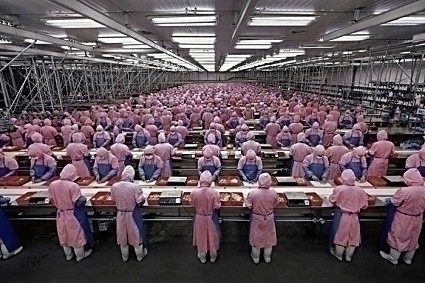

Georg Simmel (1858-1918) – la sua analisi del denaro, della società ridotta a sterminato campo d’azione per la circolazione del denaro, del calcolo, del solo mezzo è già profetica degli stermini che verranno

La filosofia nichilistica del denaro

di Salvatore A. Bravo

Filosofia e pensiero radicale

Il pensiero filosofico dev’essere radicale, ovvero deve cogliere il fondamento del movimento fenomenico: solo con tale lavoro concettuale la filosofia raggiunge con lo scandaglio della filosofia la verità immanente della storia. La filosofia per sua disposizione cognitiva è amica della verità: verità eterna nella storia, e verità nella contingenza, nella congiuntura storica in cui gli esseri umani sono situati. La filosofia relativista è una contraddizione epistemologica, perché essa cerca la verità nelle sue espressioni polimorfe, nelle sue forme storiche, la insegue per un orientamento gestaltico di cui l’umanità ha sempre bisogno. La filosofia vive con gli esseri umani, è eterna come la verità. Gli esseri umani cercano la verità. L’umanità vive in tensione con la verità, dunque dove vi è filosofia, vi è umanità e verità.

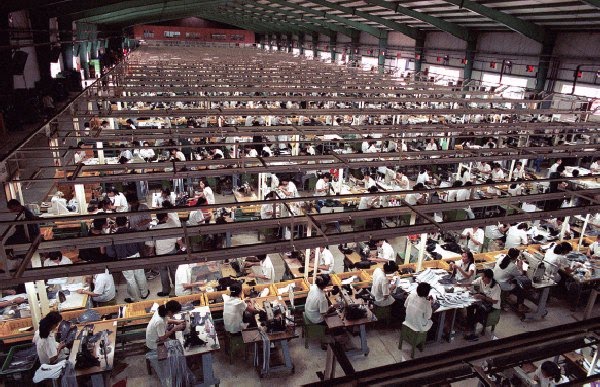

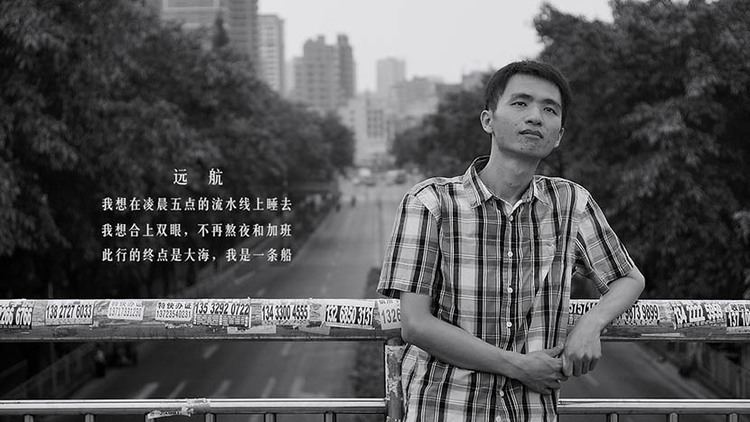

Il mercato come religione dello spavento

L’attuale congiuntura storica caratterizzata dal capitalismo assoluto vorrebbe sostituire la verità e l’esercizio della ragione con il mercato, sostituire la ricerca della verità con la ricerca del mercato e per il mercato significa rompere gli ormeggi con la tradizione, per consegnarsi alla tempesta di un’impossibile navigazione. A tal fine il mercato dev’essere velato dal velo di Maya dell’ignoranza. Si deve essere servi, e per servire il padrone è necessario renderlo incomprensibile, ipostasi, altare su cui sacrificare il logos e la verità in nome del PIL. L’imperativo categorico del mercato impone di vivere da stranieri-migranti, da creature marginali, servi che adulano il mostro che potrebbe divorarli. Il mercato, per velarsi, si pone come religione cosmica e pagana: tempo ciclico in cui il futuro è assente, ma l’attimo ritorna eternamente nella forma della quantità come qualità sottratta, e timore reverenziale verso il dio sconosciuto che tutto può ed a cui tutto si deve. La religione dello spavento è la condizione del mercato a briglia sciolta, la deregulation è il ricatto a cui i popoli sono sottoposti.

Georg Simmel e la Filosofia del denaro

Georg Simmel (1858-1918) è un autore oggi quasi sconosciuto, poiché il mercato silenzia chi sa guardare oltre il velo di Maya, che fanno un passo innanzi verso la verità. Ha analizzato i processi di trasformazione messi in atto dal denaro.

La pecunia non è l’elemento neutro che il mercato rappresenta, ma pone in essere processi di trasformazione delle personalità. La filosofia è radicale, quando raggiunge la verità che spiega i processi empirici: essa è dunque meta-fenomenica. Il denaro, la verità del denaro, è lo strutturarsi di personalità affette da patologia indotta. L’uso del denaro, elemento astratto avulso da ogni contesto e limite, favorisce un senso di onnipotenza, e rende stabile solo l’asimmetria dei soggetti in lotta, poiché la ricchezza concreta ha in se stessa il limite, mentre il denaro in quanto astratto può comprare tutto ed usare se stesso per acquisire ricchezze che a loro volta sono un mezzo per altro. Col denaro si può tutto, la finanza converte ogni bene materiale in denaro, non ponendo limite all’accumulo come alla trasgressione di ogni legge. La borghesia del denaro … si diceva … – ma oggi è rimasto solo il denaro – … è rivoluzionaria, perché il denaro consente di trascendere i limiti nell’uso di ogni bene materiale, si converte nella volontà di potenza dell’astratto, cambia, così, la percezione che il soggetto ha di sé. Da essere limitato si auto-percepisce come il signore ed il padrone del creato:

«Al proprietario terriero garantisce che nessuno al di fuori di lui può raccogliere frutti dal suo campo, che egli soltanto può farlo coltivare o tenerlo a maggese, al proprietario di boschi il diritto di tagliare gli alberi e di cacciare la selvaggina. Ma se si tratta di denaro, il proprietario può acquistare grano, legna, selvaggina, ecc. Il denaro permette così il massimo potenziamento del concetto generale di proprietà: un potenziamento tale che già nella costituzione giuridica viene dissolto il carattere specifico di ogni altro possesso materiale e l’individuo che possiede denaro viene posto davanti ad un’infinità di oggetti, il cui godimento gli è parimenti garantito dall’ordine pubblico: il denaro dunque non pone confini alla propria utilizzazione e al proprio sfruttamento, come avviene invece nel caso di oggetti specificamente determinati. Per il possesso di denaro non vale in modo assoluto ciò che è stato detto degli Stati: che essi possono venir mantenuti soltanto con gli stessi mezzi con cui sono stati fondati. Questo vale invece per moltissime altre proprietà, soprattutto per quelle spirituali, ma anche per il possesso di numerose cose diverse ottenuto con il denaro, possesso che può essere mantenuto esclusivamente se rimane vivo il medesimo interesse che ha portato alla loro acquisizione. La completa indipendenza del denaro dalla sua genesi, il suo carattere eminentemente astorico, si rispecchia nell’assoluta indeterminatezza del suo impiego».[1]

Denaro e pensiero magico

Il denaro è indipendente da ogni misura, trasforma ogni limite materiale in una possibilità trascesa, si rafforza il senso di onnipotenza dell’io, fino ad indurlo a vivere in uno stato magico, per cui ritiene che ogni desiderio, in presenza del denaro, sia possibile: chi lo utilizza, entra nel regno della superstizione magica. L’illimitatezza è il mito del denaro. La rincorsa verso il mercato, la sudditanza religiosa verso di esso trae la sua ragion d’essere tra le pieghe della razionalità della finanza, tra le piaghe di cui è portatrice vi è il sogno dell’onnipotenza che coincide con il sonno della ragione:

«Nel complesso la volontà si adatta a tal punto alle nostre condizioni di vita da non pretendere dalle cose ciò che non possono dare, per cui la limitazione della nostra libertà dovuta alle leggi proprie del possesso non raggiunge una percezione positiva. Si potrebbe tuttavia costruire una scala di oggetti in base alla misura in cui la volontà può impadronirsi di essi, chiedendoci a partire da quale punto essi le divengono impenetrabili e in quale misura dunque possono veramente essere “posseduti”. Il denaro rappresenterebbe il gradino estremo di tale scala. In esso quel lato inattingibile, che gli oggetti riservano per così dire a se stessi e che non si piega nemmeno al possesso senza limiti, è completamente sparito. Manca completamente al denaro quella struttura propria in base alla quale gli altri oggetti, qualificati in modo determinato, si negano alla nostra volontà anche se li possediamo in senso giuridico. Obbedisce facilmente e indifferentemente a qualsiasi forma e a qualsiasi fine che la volontà voglia imprimergli; solo le cose che gli stanno dietro possono erigere degli ostacoli; in sé stesso il denaro si piega ad ogni direttiva, sempre indifferente a qualunque oggetto, a qualunque misura di distribuzione, a qualsiasi tempo del dare e del conservare. Esso concede così all’Io il modo più deciso e più completo di dispiegarsi in un oggetto, almeno nei limiti fissati dal fatto che è privo di caratteri qualitativi. Si tratta tuttavia di limiti puramente negativi, che non traggono origine, come per tutti gli altri oggetti, dalla sua natura positiva». [2]

Denaro e distanza

Simmel elabora «la psicologia del denaro»: il denaro non solo favorisce un astratto ed impossibile delirio di onnipotenza del denaro, ma specialmente diseduca alla vicinanza. L’uomo di borsa, il capitalista come l’aspirante alla scalata finanziaria imparano attraverso il denaro a mettere distanza tra sé ed il mondo, tra sé e gli effetti delle azioni finanziarie. La genealogia dell’indifferenza si fa spazio in modo spontaneo, giorno dopo giorno le relazioni mediate unicamente dal denaro costruiscono barriere emotive e razionali, fanno apparire come normali relazioni finalizzate all’interesse personale. L’essere umano diventa così “il legno storto” della definizione di Kant. La filosofia scongela con la razionalità le ipostasi per consentire altre visuali, introduce i processi genetici dove regnava l’ingenuità dell’astratto:

«Se analizziamo il ruolo del denaro in questo processo di differenziazione, ci colpisce in primo luogo il fatto che quest’ultimo si colleghi alla distanza spaziale tra il soggetto e la sua proprietà. L’azionista, che non ha assolutamente niente a che fare con la direzione degli affari della società, il creditore dello stato che non ha mai messo piede nel paese che è in debito con lui, il grande proprietario terriero che ha dato in affitto le sue terre, cedono la loro proprietà ad un’impresa puramente tecnica, di cui raccolgono i frutti, ma con la quale in sé e per sé non hanno assolutamente niente a che fare. Ciò è possibile esclusivamente mediante il denaro. Solo quando il guadagno dell’impresa assume una forma di assoluta trasferibilità, esso consente ad entrambi, con il distanziarsi della proprietà dal proprietario, quell’alta misura di indipendenza e, per così dire, di movimento proprio. Alla prima fornisce la possibilità di venir amministrata esclusivamente in base ad esigenze interne all’attività stessa, al secondo quella di dirigere la propria vita senza tener conto delle esigenze specifiche della proprietà. L’effetto a distanza del denaro permette alla proprietà e al proprietario di separarsi a un punto tale che ognuno può seguire le proprie leggi in maniera completamente diversa rispetto a quando la proprietà si trovava in rapporto di interazione immediata con la persona, ogni impegno economico era contemporaneamente un impegno personale, ogni mutamento nelle direttive o nella posizione personale significava contemporaneamente un mutamento negli interessi economici».[3]

Il grande livellatore

Il denaro è il grande livellatore, come la morte, riduce ogni qualità a quantità secondo le regole del mercato. Il denaro desacralizza, svuota il mondo, la natura, gli esseri umani di ogni fine metafisico. La perversione metafisica del denaro è nel trasformare ogni fine in mezzo, fino ad eguagliare il mezzo ed il fine in nome dell’interesse privato. Secoli di metafisica sono così abbattuti nel segno del denaro omologante. Per poter livellare, il denaro deve sottrarre al mondo ogni limite ed etica. Assiologia e finanza sono evidentemente incompatibili. La misura e la metafisica pongono limiti, il denaro per poter vivere il sogno dell’impossibile delirio di onnipotenza deve rompere ogni limite etico, deve desacralizzare, ridurre la qualità a quantità quando è possibile, oppure mettere in campo la dissacrazione del limite e di ciò che si oppone al dominio della quantità. Libertà è la parola che maggiormente è usata contro gli oppositori del livellamento, il denaro è rappresentato in relazione biunivoca con la libertà: l’una è possibile in presenza dell’altra, per cui più denaro significa più libertà. In questa vi è una sottintesa verità: la libertà di alcuni nel sistema denaro è la morte di altri, ma la verità difficilmente si coniuga con il denaro:

«Il livellamento degli oggetti da parte del denaro riduce l’interesse soggettivo per il loro rango particolare e per la loro qualità ed ha l’ulteriore conseguenza di peggiorare anche questa; la produzione di merci di scarto a buon mercato è, per così dire, la vendetta degli oggetti per il fatto di essere stati rimossi dal punto focale dell’interesse per opera di un puro mezzo indifferente. Da tutto questo risulta in modo sufficientemente chiaro quanto sia radicale il contrasto tra l’essenza del denaro, con le sue conseguenze, e i valori della distinzione che ho tratteggiato nelle pagine precedenti. L’essenza del denaro distrugge nel modo più radicale quel fondarsi su sé stessa che caratterizza la personalità distinta e che investe determinati oggetti e la loro valutazione; impone alle cose un’unità di misura esterna ad esse (ed è proprio questo che la distinzione rifiuta); ponendo le cose in una serie in cui valgono soltanto le differenze quantitative, il denaro le deruba sia della differenza e distanza assoluta tra l’una e l’altra, sia del diritto di respingere ogni rapporto, ogni qualificazione comparativa, per quanto offensiva, con le altre. Toglie loro quindi entrambe le determinazioni dalla cui combinazione nasce l’ideale vero e proprio della distinzione. Il potenziamento dei valori personali, che caratterizza questo ideale, viene dunque eliminato persino nella sua proiezione nelle cose nella misura in cui dominano gli effetti del denaro, che rende «comuni» le cose in ogni senso della parola e le pone così, anche in termini di linguaggio, in assoluto contrasto con la distinzione». [4]

Simmel muore nel 1918, e la sua analisi del denaro, della società ridotta ad uno sterminato campo d’azione per la circolazione del denaro, del calcolo, del solo mezzo è già profetica degli stermini, i quali rivelano la verità di Simmel. Un mondo senza metafisica, regno del solo mezzo, prepara la fine della libertà che il denaro aveva promesso.

Salvatore Bravo

[1] G. Simmel, La filosofia del denaro, Utet, Novara 2013, pag. 435.

[2] Ibidem, pp. 455-456.

[3] Ibidem, pag. 466.

[4] Ibidem, pag. 548.