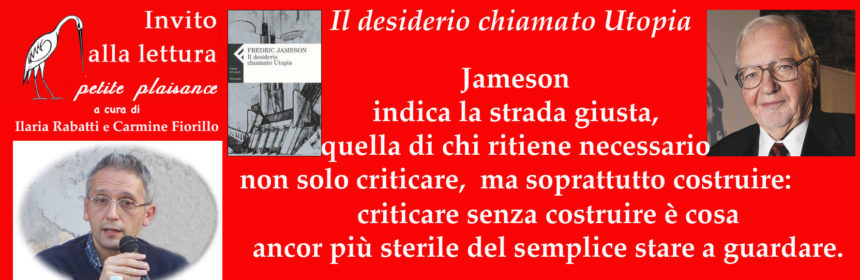

Luca Grecchi – «Il desiderio chiamato Utopia». Jameson indica la strada giusta, quella di chi ritiene necessario non solo criticare, ma soprattutto costruire: criticare senza costruire è cosa ancor più sterile del semplice stare a guardare.

Luca Grecchi

Il desiderio chiamato Utopia. Jameson indica la strada giusta, quella di chi ritiene necessario non solo criticare, ma soprattutto costruire: criticare senza costruire è cosa ancor più sterile del semplice stare a guardare.

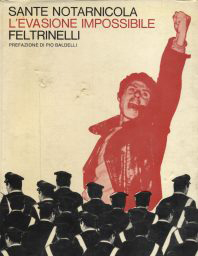

Fredric Jameson, critico letterario statunitense e teorico politico marxista nato nel 1934, è noto al grande pubblico soprattutto per i suoi studi letterari (è stato allievo di Erich Auerbach), nonché per la sua ottima analisi del postmoderno. In questo libro, tuttavia, egli tratta specificamente di un tema troppo spesso ingiustamente snobbato dalla teoria marxista, ovvero quello dell’utopia. Il suo approccio risulta in merito, come mostreremo (leggendo il suo libro Il desiderio chiamato Utopia, Feltrinelli, Milano 2007, ed. or. 2005.), non viziato dai consueti pregiudizi marxisti, in quanto la sua valutazione dell’utopia come ideale riferimento teoretico e politico, risulta essere nella sostanza molto positiva.

Jameson inizia sottolineando, come si fa di consueto, la ambivalenza del termine «utopia», interpretabile – secondo l’etimologia greca volta per volta preferita – sia come «luogo inesistente» (per i detrattori dell’utopia), sia come «buon luogo» (per gli ammiratori dell’utopia). A causa di Marx, ma soprattutto di Engels, il marxismo ha da sempre considerato l’utopia come un modello negativo, un luogo ideale irraggiungibile volto solo a rendere astratta ed inconcludente la progettualità politica, facendola confluire in sogni separati dalla realtà che non portano appunto in «nessun luogo». Jameson, non cadendo in questo pregiudizio, ricorda sin da subito che, nonostante questa sia la vulgata prevalente, «Lenin e Marx hanno scritto entrambi di Utopia, il primo in Stato e Rivoluzione del 1917, il secondo ne La guerra civile in Francia del 1871» (pag. 10). Jameson rimarca ciò in quanto si rende conto che, senza una progettualità alternativa, anche utopica, che sia radicalmente altra rispetto alla effettualità capitalistica, la proposta comunista è destinata a non trovare sbocco, e dunque – essa sì – a confluire in «nessun luogo», ossia a non produrre effetti.

Descrivendo le tendenze in atto nell’attuale modo di produzione capitalistico, che per Jameson «smantella instancabile tutti i progressi sociali strappati a partire dalla nascita del movimento socialista e comunista» (pag. 10), egli afferma giustamente che la maggiore «disgrazia non è la presenza di questo nemico, bensì la convinzione universale non solo della irreversibilità di questa tendenza, ma dell’impossibilità e della non praticabilità delle alternative storiche al capitalismo, la certezza che non sia concepibile né tantomeno realizzabile nella pratica alcun altro sistema socio-economico» (pagg. 10-11). La critica al modo di produzione capitalistico, infatti, non può vivere di solo “marxismo” (intendendo con questo termine, genericamente, la critica sociale alla effettualità esistente), ma deve vivere di una progettualità che, pur partendo dal nostro tempo, deve saper immaginare, basandosi su ciò che è in potenza presente nella natura umana, un modo di produzione sociale migliore, che consenta appunto di porre in atto ciò che è in tale natura presente. Per questo, secondo Jameson, è necessaria una ripresa di interesse per l’utopia (che io tradurrei – anche se lui non lo dice – come una ripresa di interesse per la filosofia classica, sulla base della quale soltanto è possibile progettare idealmente), in quanto «non è possibile immaginare un qualsiasi cambiamento fondamentale nella nostra società che non si sia dapprima annunciato liberando visioni utopiche» (pag. 11), ossia progetti alternativi.

Tutto questo discorso, davvero promettente, che Jameson svolge nelle prime pagine del libro, non possiede però, purtroppo, la base filosofica che pure gli sarebbe necessaria, e di conseguenza si smarrisce presto, subito dopo la pur corretta indicazione di principio; dopo le prime pagine, infatti, prende piede soprattutto l’amore per la letteratura di Jameson, che dell’utopia si mostra quasi più interessato alla forma letteraria che al contenuto rivoluzionario, tanto da affermare che essa risulta essere, a suo avviso, un «sottogenere socio-economico» della fantascienza (pag. 12). Nonostante questo “eruditismo”, però, l’approccio di Jameson può essere considerato – nelle sue linee generali – condivisibile, in quanto egli riprende l’approccio di Ernst Bloch presente soprattutto nel libro Diritto naturale e dignità umana, affermando che «vedere ovunque, come fa Bloch, tracce di pulsione utopica significa naturalizzarla, e implica che essa sia in una qualche maniera radicata nella natura umana» (pag. 27). L’uomo, infatti, è sempre il necessario fondamento onto-assiologico di ogni proposta filosofico-politica.

Dove, tuttavia, si può trovare, oggi, la speranza che questo afflato ideale non scompaia, dato che la mentalità capitalistica ha oramai pervaso pressoché tutti i campi della vita? Ritengo che l’unico «luogo» in cui sia possibile ritrovarlo sia proprio la natura umana, che richiede ragionevolezza e moralità, e che è comunque un «buon luogo», in quanto è in potenza presente in tutti gli uomini, sicché questa speranza ha una forte possibilità di realizzarsi, nonostante tutto oggi giochi in senso contrario. I pensatori utopisti, secondo Jameson, ancor più dei filosofi possono svolgere, in questo compito, un ruolo molto importante, in quanto «i grandi rivoluzionari mirano sempre alla attenuazione ed alla eliminazione delle fonti dello sfruttamento e della sofferenza» (pag. 29). In questo senso, egli scrive correttamente che «l’iniziale gesto utopico di Moro, l’abolizione del denaro e della proprietà privata, corre lungo la tradizione utopica come un filo rosso che talvolta affiora prepotente alla superficie, talaltra viene tacitamente presupposto in forma più blanda» (pag. 40), ma che comunque non può mai abbandonare l’ideale umano.

Jameson mostra dunque, in maniera pienamente condivisibile, che l’utopia non deve essere considerata, come ha fatto per decenni il marxismo (abituato a farsi dei nemici tra i “vicini di casa” per sfogare le frustrazioni che, per mancanza di mezzi, non poteva rovesciare sui “lontani capitalisti”), come qualcosa di negativo ed inutile, bensì come qualcosa di positivo ed utile, anzi indispensabile, e che è possibile coniugare – come fecero appunto i grandi utopisti, in primis Moro, ma anche Platone – con la critica del proprio tempo; come ha scritto infatti sempre il Nostro, «non è possibile alcuna Utopia moderna che non intenda porre a tema, tra le tante altre questioni, i problemi economici causati dal capitalismo» (pag. 249).

In Jameson manca certo, come ricordato, la base filosofica e la conseguente proposta politico-progettuale su come organizzare un modo di produzione sociale alternativo; tuttavia, nel bivio iniziale per dirimere la questione, ovvero quello fra «progettuali» (utopisti) e «critici» (marxisti), egli prende subito, a mio avviso, la strada giusta, ossia quella di chi ritiene necessario non solo criticare, ma soprattutto costruire; e di chi, anzi, ritiene quasi che criticare senza costruire sia cosa ancor più sterile del semplice stare a guardare.

Già pubblicato in, L. Grecchi, Il presente della filosofia nel mondo. Postfazione di Giacomo Pezzano: «Nur noch Griechenland kann uns retten», Petite Plaisance, Pistoia 2012, pp. 51-53 (indice – presentazione – autore – sintesi ).

Petite Plaisance – Pubblicazioni recenti

info@petiteplaisance.it,

N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web e quindi considerati di pubblico dominio.

Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo: