Costanzo Preve (1943-2013) – Il Bombardamento Etico. Saggio sull’Interventismo Umanitario, sull’Embargo Terapeutico e sulla Menzogna Evidente. II Edizione.

Costanzo Preve

Il Bombardamento Etico

Saggio sull’Interventismo Umanitario,

sull’Embargo Terapeutico e sulla Menzogna Evidente.

II Edizione.

ISBN 978-88-7588-265-5, 2020, pp. 240, Euro 20

indice – presentazione – autore – sintesi

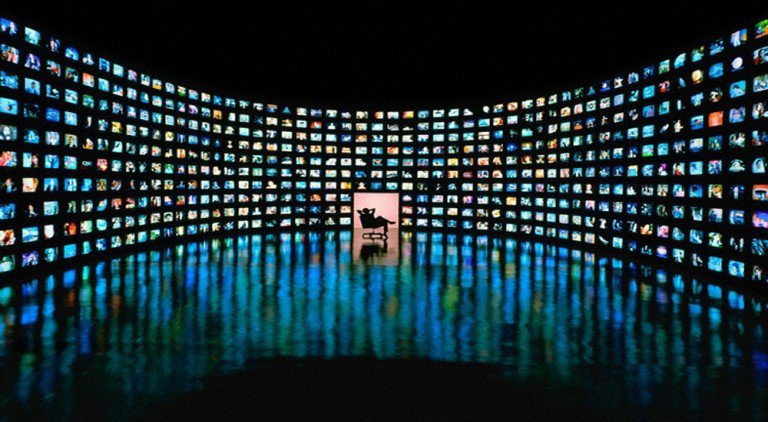

Il titolo di questo saggio – ad un tempo storico, politico e filosofico – contiene quattro ossimori, espressamente concepiti per provocare intenzionalmente nel lettore quello “spaesamento” necessario per mettere in moto il suo autonomo processo di riflessione critica. I primi tre sono il Bombardamento Etico, l’Interventismo Umanitario e l’Embargo Terapeutico. Il quarto ossimoro rappresenta una sorta di denominatore unificante, il più corrotto e malvagio che esista, quello della Menzogna Evidente. Questo spaesamento è necessario per affrontare con animo libero gli enigmi dell’ideologia di legittimazione di questa inedita società capitalistica fondata sulla globalizzazione geografica coattivamente prescritta e sull’incessante innovazione culturale capillarmente imposta. Nel primo capitolo vengono richiamati i casi delle due scandalose guerre prevalentemente aeree e super-tecnologizzate contro l’Irak nel 1991 e contro la Jugoslavia nel 1999. In entrambi i casi i pretesti addotti dalle potenze imperiali, pretesti amplificati dal sistema giornalistico e culturale dominante, erano privi sia della legittimazione giuridica sia della plausibilità storica. In entrambi i casi però, come avviene nella favola del lupo e dell’agnello, la forza ha sostituito la ragione rispettiva. Nel secondo capitolo, che è a tutti gli effetti centrale, si ricerca il fondamento metafisico segreto di questo comportamento, che è il trattamento differenziato di Auschwitz e di Hiroshima ed il conseguente pentimento diseguale e manipolato che ne è seguito. In questo caso, la metafisica laica del Giudeocentrismo è servita per imporre una nuova lettura storico-religiosa del Novecento, non per contribuire ad una corretta comprensione delle cause che hanno portato al genocidio ebraico, una comprensione che dovrebbe impedire nel futuro il ripetersi di simili catastrofici eventi. Nel terzo ed ultimo capitolo, infine, si individua in una cultura di resistenza il presupposto necessario per una futura costituzione di forze politiche e sociali, per il momento non ancora esistenti, in grado di sostenere il confronto che certamente verrà, e non soltanto di ripetere in modo esasperante le mosse politiche, sociali e culturali di confronti ormai esauriti e tramontati con il venir meno del Novecento.

Costanzo Preve – Recensione a: Carmine Fiorillo – Luca Grecchi, «Il necessario fondamento umanistico del “comunismo”», Petite Plaisance, Pistoia, 2013

Costanzo Preve – Introduzione ai «Manoscritti economico-filosofici del 1844» di Karl Marx.

Costanzo Preve – Le avventure della coscienza storica occidentale. Note di ricostruzione alternativa della storia della filosofia e della filosofia della storia.

Costanzo Preve – Nel labirinto delle scuole filosofiche contemporanee. A partire dalla bussola di Luca Grecchi.

Costanzo Preve – Questioni di filosofia, di verità, di storia, di comunità. INTERVISTA A COSTANZO PREVE a cura di Saša Hrnjez

Costanzo Preve – Capitalismo senza classi e società neofeudale. Ipotesi a partire da una interpretazione originale della teoria di Marx.

Costanzo Preve – Elementi di Politicamente Corretto. Studio preliminare su di un fenomeno ideologico destinato a diventare in futuro sempre più invasivo e importante

Costanzo Preve – Religione Politica Dualista Destra/Sinistra. Considerazioni preliminari sulla genesi storica passata, sulla funzionalità sistemica presente e sulle prospettive future di questa moderna Religione

Costanzo Preve – Invito allo Straniamento 2° • Costanzo Preve marxiano ci invita ad un riorientamento, ad uno “scuotimento” associato a un mutamento radicale di prospettiva, alla trasformazione dello sguardo con cui ci si accosta al mondo.

Costanzo Preve (1943-2013) – Prefazione di Costanzo Preve alla traduzione greca (luglio 2012) de “Il Bombardamento Etico”. Un libro che è ancora più attuale di quando fu scritto, sedici anni or sono.

Costanzo Preve – Marx lettore di Hegel e … Hegel lettore di Marx. Considerazioni sull’idealismo, il materialismo e la dialettica

Costanzo Preve (1943 – 2013) – «Il ritorno del clero. La questione degli intellettuali oggi». La ricerca della visibilità a tutti i costi è illusoria. L’impegno intellettuale e morale, conoscitivo e pratico, deve essere esercitato direttamente. Saremo giudicati solo dalle nostre opere.

Costanzo Preve (1943-2013) – Il Sessantotto è una costellazione di eventi eterogenei impropriamente unificati. Il mettere in comune questi eventi eterogenei è un falso storiografico.

Costanzo Preve (1943-2013) – «Il convitato di pietra». Il nichilismo è una pratica, è la condizione del quotidiano senza la mediazione della coscienza, senza la fatica del concettualizzare

Costanzo Preve (1943-2013) – Teniamo la barra del timone diritta in una prospettiva di lunga durata. La “passione durevole” per il comunismo coincide certo con il percorso della nostra vita concreta fatalmente breve, ma essa è anche ideale, nel senso che va al di là della nostra stessa vita.

Costanzo Preve (1943-2013) – Telling the truth about capitalism and about communism. The dialectic of limitlessness and the dialectic of corruption. Dire la verità sul capitalismo e sul comunismo. Dialettica dell’ illimitatezza, dialettica della corruzione.

Costanzo Preve (1943-2013) – Su laicismo, verità, relativismo e nichilismo

Costanzo Preve (1943-2013) – Gesù tra i dottori. Esperienza religiosa e pensiero filosofico nella costituzione del legame sociale capitalistico.

Costanzo Preve (1943-2013) – Il Kant della fondazione individualistica della morale ed il rifiuto dell’etica comunitaria come eteronomia.

Costanzo Preve (1943-2013) – Cultura non significa solo “alta cultura”, ma significa paideia, cioè educazione globale, accrescimento (e autoaccrescimento) della coscienza umana che dura tutta la vita.

Per non dimenticare Costanzo Preve (1943-2013) – Il politicamente corretto è il dispositivo interdittivo del capitalismo. Non indossate l’abito del «Politically correct». Serve a necrotizzare il concetto e sostituirlo con la chiacchiera.