Amicizia

Mursia, 2016

«Uomini e donne».

Platone, Apologia di Socrate, 41b-c.

L’universalismo moderno sorge nell’astrazione, nella separazione dai fenomeni eterogenei e irregolari, nella lontananza che uniforma.

Per l’esperienza antica, invece, l’universale sorge nell’ampliamento d’orizzonte che contempla i singoli fenomeni cogliendone a un tempo le differenze irriducibili e i nessi, la tessitura complessiva

« […] la concezione antica dell’anthropos mostra che non c’è contraddizione, né incompatibilità, tra il mio interesse e quello degli altri […]. Per l’umano così inteso, l’amicizia è il fondamento di ogni registro e variazione relazionale. È il luogo in cui il singolo si realizza e in cui può darsi la solidarietà che rende l’insieme coeso. Ed è qui, in questa esperienza concreta, vissuta, singolare, che si radica lo sviluppo universale.

L’universalità non è una invenzione cristiano-moderna; gli antichi conoscono bene la prospettiva “secondo il tutto“, ma pervengono ad essa per una via completamente differente. L’universalismo moderno sorge nell’astrazione, ovvero nella separazione dai fenomeni eterogenei e irregolari, nella lontananza che uniforma.

Per l’esperienza antica, invece, l’universale sorge nell’ampliamento d’orizzonte, ovvero in uno sguardo che, divenuto più capiente, contempla i singoli fenomeni cogliendone a un tempo le differenze irriducibili e i nessi, la tessitura complessiva.

Così intesa, l’universalità si articola su uno sfondo esperienziale, mantiene il contatto con la concretezza dei vissuti, sempre differenti e cangianti, eppure anche visti nell’insieme. È così che diventa possibile comprendere la relazione, l’essere in comunione e comunanza non come insidia o camicia di forza per il singolo, ma come risorsa. […]

L’amicizia pensata more graeco […] suggerisce che stare insieme non è un caso da sopportare malvolentieri, per contratto, con rassegnazione, ma un piacere, e una possibilità di realizzazione. E soprattutto: più che un limite alla mia libertà di individuo, l’altro, gli altri, il “noi” sono ciò che rende possibile il mio essere, sono costitutivi del mio essere quello (quella) che sono, proprio l’individuo singolare che io sono.» (pp. 17).

«Noi abitanti della modernità tarda siamo a malapena in grado di intendere quello che dicono gli antichi: per loro essere buoni significa essere felici, sentirsi dischiudere nella vastità della vita, ricercandone l’inveramento» (p. 57).

Noi moderni della tarda ora siamo connessi, ma non tra di noi, bensì alla macchina, eampiamente risucchiati fuori di noi, prosciugati, come gusci vuoti appesi ai terminali della rete

«Noi moderni della tarda ora, venendo dopo Kant, abbiamo creduto di poterci emancipare dal bene-dovere rovesciandolo, appunto, in parodia. […] Resta molto arduo, per noi, intendere del bene altri risvolti, altre configurazioni possibili. E per questo, nella nostra epoca tarda, termini o espressioni come “bene comune”, “cittadinanza”, “comunità”, rischiano di perdere il senso concreto e la prossimità viva. Non riconoscendo il bene come realizzazione di sé in seno a un noi, crediamo di trovare libertà e felicità in comportamenti puramente arbitrari e sconnessi.

Oppure siamo connessi, ma non tra di noi, bensì alla macchina, e tramite “la macchina” comunichiamo globalmente, ormai ampiamente risucchiati fuori di noi, prosciugati, come gusci vuoti appesi ai terminali della rete. Ma, così intesa, la connettività è contraffazione della comunità degli amici, così come la “realtà aumentata” è contraffazione della pienezza della vita» (p. 58).

Il filosofo rivela l’umano proprio nello slancio dell’umano oltre se stesso,

in quell’apertura al possibile e nel possibile.

«Preso da una indominabile visione di felicità, il filosofo intravede una possibilità, indovina un riverbero di ciò che l’umano può e può essere. Tale esperienza di rapimento (un’esperienza travolgente, potenzialmente devastante nei confronti delle costruzioni umane) agisce come un promemoria inesorabile dell’irriducibilità dell’umano alle sue stesse istituzioni. Rammenta all’essere umano ciò che, in lui, supera la dimensione umana, indicandogli quello che può diventare.

Il filosofo rivela l’umano proprio nello slancio dell’umano oltre se stesso, in quell’apertura al possibile e nel possibile. Nell’esperienza filosofica è al contempo ricordato e annunciato l’essere umano a venire.

Il filosofo è una figura inaugurale che ritiene le tracce del lascito

ma insieme lascia presagire un’umanità nuova

Così, dunque, nell’inflessione filosofica l’eroe diventa qualcosa di radicalmente altro: una figura inaugurale, che ritiene le tracce del lascito ma insieme lascia presagire un’umanità nuova; un guerriero disarmato, privo di nome e reputazione, per il quale la lotta e il combattimento si svolgono lontani dal campo di battaglia, dalle competizioni, dagli onori e dalle benemerenze. […] La visione socratica di un altro mondo, in cui “uomini e donne” possano confrontarsi e crescere insieme evoca la comunità degli amici come comunità di dialogo e ricerca. È notevole che Socrate vi includa esplicitamente le donne. In Platone e nella tradizione pitagorica questo gesto è frequente e, allo stesso tempo, in netta controtendenza rispetto agli usi della polis. E, dovremmo dire, non soltanto in contrasto con la Atene del V e IV secolo, se è vero che nel discorso filosofico stesso finirà presto col prevalere la celebrazione dell’amicizia come relazione esclusiva tra uomini» ( p.107).

L’esplorazione del possibile trasgredisce e rivolta i confini del noto

«La visione aperta dell’essere umano e della sua potenzialità (dynamis), di ciò che può fare, essere e divenire, rende possibile non solo intravedere una comunità fin qui inimmaginabile, ma anche considerarla in quanto tale non impossibile. L’esplorazione del possibile trasgredisce e rivolta i confini del noto» (p. 145).

***

Risvolto di copertina

«L’amicizia sorge in seno all’estraneità, rivolgendosi all’esterno: cerca il rapporto non tanto con chi sta vicino, ma con chi viene da lontano. Ancora prima di designare l’approfondimento dell’intimità e della consuetudine, l’amicizia è il nome di un’apertura all’inconsueto». Affrontare il tema dell’amicizia nell’epoca di Facebook e dei social network richiede coraggio e perfino una certa impertinenza. La relazione amicale comporta fiducia, fedeltà, disponibilità alla condivisione profonda. Ebbene, assicurano i sociologi, mai questo atteggiamento fu più improbabile che nel nostro tempo di drammatica riconfigurazione antropologica. La ricerca sull’amicizia non può dunque prescindere dal pensiero antico: con profondità ineguagliata esso ne indovina le più ampie implicazioni, affettive quanto politiche. Le epoche successive non oseranno tanto, e l’amicizia scomparirà dal pensiero politico così come da ogni considerazione complessiva sull’essere umano. L’Autrice percorre gli snodi della riflessione antica, nella convinzione che abbia a che fare con mondi a venire.

L’architettura dell’umano

Aristotele e l’etica come filosofia prima

Vita e Pensiero, 2014

Il secolo scorso ha variamente proclamato la fine della filosofia in quanto metafisica. Nel nuovo millennio si indovinano, a livello istituzionale, sintomi di una sempre più conclamata obsolescenza degli studi umanistici, e quindi della filosofia intesa come disciplina accademica ed esercizio puramente intellettuale. Eppure, nel gesto ampio di questo transito epocale, trovarsi di fronte ai testi antichi può essere occasione di esperienze sorprendenti. Vale a dire, avvicinarsi al testo nella sua materialità impervia, nell’effetto straniante della sua opacità, nella sua refrattarietà alla risoluzione interpretativa o manualistica, può liberare risorse inattese per il pensiero, mettere a fuoco domande che non hanno cessato di riguardarci – che interrogano l’umano, le sue vicende e possibili configurazioni, le scelte, i percorsi, l’ipotesi della felicità. Incontrare l’antico (Aristotele, per esempio) in questo modo implica coltivare l’intimità con ciò che ancora ci elude. Allora diagnosticare la fine, intravedere altri inizi, non significa superare, passare oltre, né ancora andare altrove. L’origine ci scruta enigmatica. Il suo mistero inconsumato ci sta davanti. Lungi dal comportare una deposizione o un ritorno, lo sguardo volto al passato si espone a ciò che nel passato resta impensato, inaudito. Forse è proprio cogliendo l’antico nel suo carattere insondabile che si vi può intravedere la possibilità inespressa, ciò che si annuncia ma resta in ombra: nella fine, in seme, il compito del pensiero a venire.

Aristotle’s Ethics as First Philosophy

Cambridge University Press, 2007

In Aristotle’s Ethics as First Philosophy Claudia Baracchi demonstrates the indissoluble links between practical and theoretical wisdom in Aristotle’s thinking. Referring to a broad range of texts from the Aristotelian corpus, Baracchi shows how the theoretical is always informed by a set of practices, and specifically, how one’s encounter with phenomena, the world, or nature in the broadest sense, is always a matter of ethos. Such a ‘modern’ intimation can, thus, be found at the heart of Greek thought. Baracchi’s book opens the way for a comprehensively reconfigured approach to classical Greek philosophy.

Estratto:

Il cosmo della Bildung

Risvolto di copertina

Montagna theologica, caverna cosmica o cielo della controriforma, la Cupola di Santa Maria del Fiore ha sempre rappresentato un grandioso programma idealedidattico per l’architettura. Possiamo trascriverlo in un’equazione: l’educazione sta all’ideale come l’architettura sta all’attuale. Un’espressione a quattro incognite vincolate tra loro. Tra queste quella dell’ideale è la meno chiara per le scienze e la più oscura per le coscienze. Comunque, nella cultura del nostro tempo, l’educazione è ridotta ad accumulazione di regole, l’ideale al funzionale, l’architettura a pratica socionormativa, l’attualità a cronologia. In altre parole l’ideale ci richiede sempre un enorme sforzo critico rispetto a tutti i saperi. Esso ci costringe a ripercorrere la biforcazione secolare impressa dalla cultura tecnico-scientifica all’idea di “reale”: quella tra trascendenza e immanenza.

Claudia Baracchi, Diventare madre – YouTube

Keynote: In Light of Eros, Claudia Baracchi, Università … – YouTube

Claudia Baracchi, Ph.D. in Filosofia, docente di Filosofia antica e Filosofia continentale alla University of Oregon (1996-1998) e alla New School for Social Research di New York (1999-2009), dal 2007 insegna Filosofia morale e Filosofia della relazione e del dialogo all’Università di Milano-Bicocca. È membro fondatore della Ancient Philosophy Society. È docente a Philo-Scuola Superiore di Pratiche Filosofiche. È analista membro della Società di Analisi Biografica a Orientamento Filosofico (SABOF)

Si può accedere ad ogni singola pagina pubblicata aprendo il file word

Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 21-12-2016)

Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 21-12-2016)

N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web e quindi considerati di pubblico dominio. Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo: info@petiteplaisance.it, e saranno immediatamente rimossi.

***********************************************

Seguici sul sito web

***********************************************

***********************************************

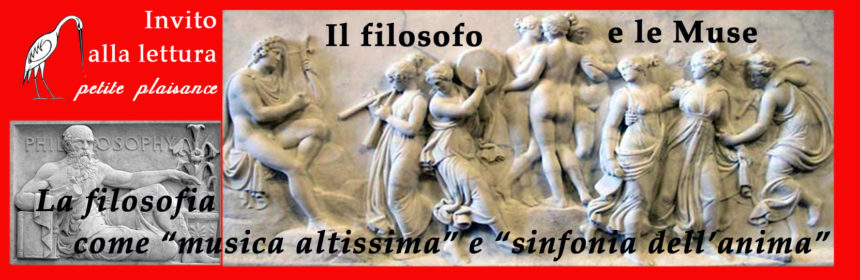

Franco Toscani

Franco Toscani Franco Toscani, Il filosofo e le Muse

Franco Toscani, Il filosofo e le Muse

![]() Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 05-01-2017

Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 05-01-2017