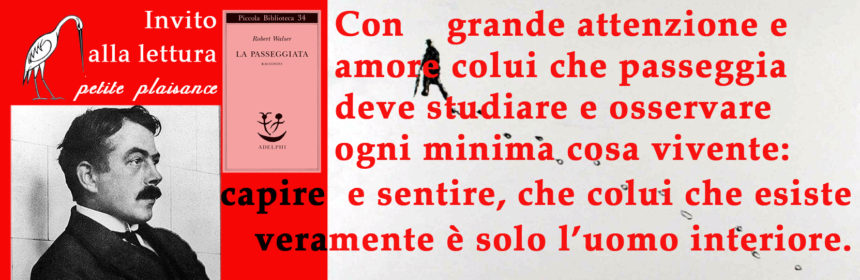

Cliccando sui titolo e/o sule immagini si attiva il link relativo di you tube.

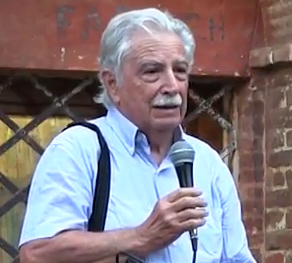

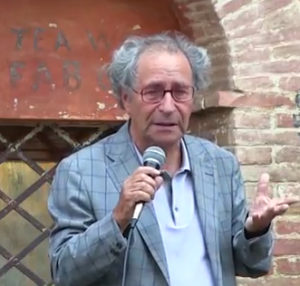

Antonio Prete

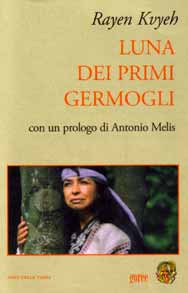

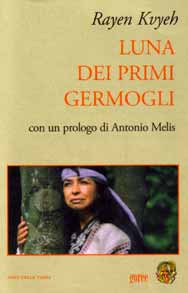

«Antonio Melis è stato un ponte sempre attivo, sempre transitabile, un ponte con una serie di culture, non una cultura, ma le tante che il mondo latino americano raccoglieva in sé … Antonio era un tessitore … di relazioni culturali e intellettuali, ed era conosciutissimo in questo suo tessere relazioni … Questa sua conoscenza così plurale, così diffusa, la teneva con leggerezza: mai un atto di supponenza, o neppure di orgoglio. Per lui, studioso di letterature latinoamericane, lingua latinoamericana, ma di culture latinoamericane, era normale che tenesse rapporti, conoscenze e amicizie con quel mondo, sia invitando il più possibile questi personaggi, sia entrando in relazione con loro, sia traducendoli. Antonio è stato un grande traduttore, ha tradotto moltissimo, ha fatto conoscere in Italia grandi scrittori … e le sue conoscenze non erano soltanto quelle cosiddette letterarie ufficiali della cultura e della lingua ispanica, erano le conoscenze che andavano “oltre”, andavano verso le radici di quel mondo, le radici precolombiane: andavano verso le culture e le lingue indigene. E era straordinario come si muovesse verso questo orizzonte sepolto, cancellato, represso. Non solo conosceva il quechua, e traduceva dal quechua, ma ha imparato rapidamente una lingua nuova, la lingua dei Mapuche, del popolo della terra, per poter tradurre una poetessa, che lui ha invitato, che ci ha fatto conoscere … Rayen Kvyeh, che era la prima poetessa (poetisa de la tierra) di lingua mapuche. E Antonio ha imparato questa nuova lingua per tradurre questa poetessa. Luna dei primi germogli[1] è un libro di questa poetessa tradotto in italiano… Antonio era sorprendente in queste navigazioni, in queste relazioni … E il suo lavoro non si fermava a questo, ma continuava sempre con grande rigore …»

Antonio Prete,

14 settembre 2016, Giardino della Biblioteca Umanistica della Università di Siena

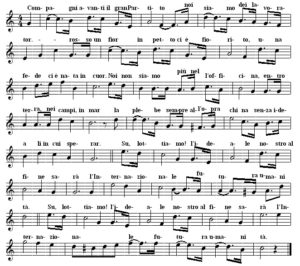

[1] Un popolo che lotta per la libertà della propria cultura e che riscopre l’orgoglio di radici antichissime attraverso il canto della poesia: è il popolo mapuche del Cile. Attraverso i versi della poetessa cilena Rayen Kvyeh. Antonio Melis è il curatore e traduttore del volume, docente di lingue e letterature ispano-americane e civiltà indigene d’America all’Università di Siena. La raccolta di poesie Luna dei primi germogli è uscita per la prima volta in Germania – paese d’esilio di Rayen negli anni della dittatura cilena – nel 1991. Per molto tempo la cultura mapuche è stata soltanto orale, linguisti e antropologi hanno raccolto il repertorio di canti in lingua mapudungun trascrivendoli con i caratteri latini e usando l’alfabeto spagnolo castigliano. L’importanza della edizione italiana bilingue (aprile 2006) di Edizioni Gorée, sta nell’aver trascritto la lingua mapudungun senza passare dall’alfabeto castigliano e nel proporre una versione italiana che non è una traduzione dallo spagnolo, ma cerca di rispettare lo spirito del testo originale.

Luuna dei primi germogli

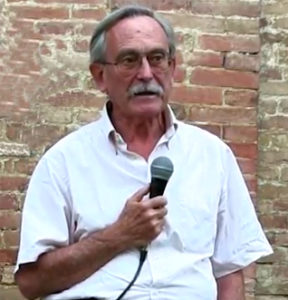

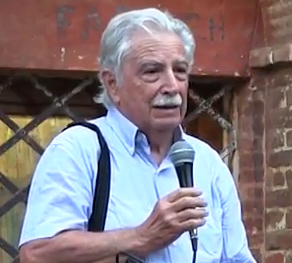

Riccardo Badini

«Ci eravamo recati con Antonio sulla tomba di Gamaliel Churata, a Puno in Perù, sulla sponda occidentale del lago Titicaca. Antonio, rivolgendosi allo scrittore proprio come se fosse vivo lì davanti a lui, gli disse che avremmo pubblicato le sue opere in Italia, e in quel momento io ho sentito veramente una emozione, perché in qualche modo ho capito che il sapere si trasmette in tanti modi e che intenzioni prese dal qualcun altro, vengono poi portate avanti in altro modo da altri. Penso che questa sia stata una delle ultime, tra le tante, lezioni che Antonio mi ha dato».

Riccardo Badini

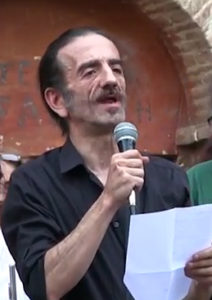

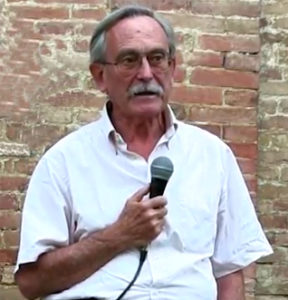

Maurizio Masini

«La cosa più bella che mi ha insegnato è che mi ha insegnato a insegnare».

Maurizio Masini

Daniela Brogi

«Antonio diceva sempre sì alla vita …, ma era anche capace di dire no, con una fermezza, … con una vitalità assolute. Lui mi ha fatto capire che studiare è importante, ma non basta per avere la lode dei migliori. E di questa comprensione gli sarò sempre molto grata, e cercherò di tenere in vita il più possibile questa memoria, questa presenza di Antonio».

Daniela Brogi

Mauro Chechi

«Antonio era vestito come noi. Nessuno avrebbe detto che era un professore universitario. Parlava in modo molto semplice, ma con concetti molto profondi …».

Mauro Chechi

Antonella Cancellier

«Ho imparato da Antonio come avvicinarsi all’America Latina, con molta delicatezza … Lui ha lasciato il suo cuore nelle Ande che amava tantissimo …».

Antonella Cancellier

Martha Canfield

«Antonio è stato più che un collega, è stato un amico carissimo e molto vicino ad ognuno di noi e agli studenti… Ciò che desidero sottolineare di lui è la sua straordinaria umanità che emergeva nei suoi rapporti… e anche il quel suo “umorismo” … Solo lui sapeva giocarein modo così stupefacente con l’italiano e lo spagnolo, che conosceva in maniera straordinaria … Aveva anche uno spiccato senso ludico del rapporto con la cultura. Il poeta peruviano Antonio Cisneros era amico di Antonio ed a lui ha dedicato una poesia, il cui tema è la memoria, dove la memoria non è legata a grandi eventi o a grandi cose, ma a piccole cose che costituiscono semplicemente la quotidianità e l’emotività. Antonio Cisneros parlando di Antonio Melis faceva appello in questa poesia a questo tipo di memoria, e credo che qui ci ritroviamo tutti a evocare qui anche il nostro Antonio …».

Martha Canfield

Antonio Cisneros

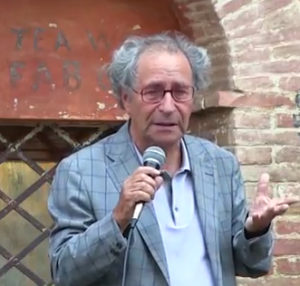

Romano Luperini

«Non credo che basti l’Università per definire il profilo di una persona, ed infatti i miei ricordi di Antonio sono soprattutto fuori dell’Università anche se con Antonio Melis e con Antonio Prete siamo stati tra i fondatori di questa Università… In primavera facevamo lezione all’aperto; tutte le cariche erano a turno: non c’era competizione, non c’era sopraffazione. Questa comunità di docenti e di studenti era una comunità, per dir così, innocente. Prima di quella società di oggi invece basata sul controllo reciproco, sulla sopraffazione, oppure sulla valutazione e sull’autovalutazione; prima della burocratizzazione che è avvenuta poi nell’Università. Ciò che importava era insegnare, divertirsi a insegnare, imparare, imparare insieme. Questa atmosfera oggi è letteralmente inimmaginabile. Antonio è stato uno dei protagonisti di questa comunità, pre-gerarchica. I miei ricordi più vivi … sono comunque fuori dell’Università … Ho conosciuto Antonio nel 1965 … quando io e lui avevamo 24-25 anni, e l’ho conosciuto ad una riunione indetta da Ferruccio Rossi-Landi, per la rivista Ideologie, dato che Rossi-Landi voleva fare un numero su Cuba … Melis ed io ci siamo trovati a collaborare insieme a questa rivista … E lo ricordo quando si è presentato ad una riunione con i pantaloni corti: parlava sommessamente, in questo suo modo mite e discreto, assolutamente alieno (ciò che me lo ha reso sempre caro) da qualsiasi forma di narcisismo … Non solo ha insegnato ad amare la cultura, ma ha insegnato a vivere, e questo è ancora più importante».

Romano Luperini

Pietro Clemente

«Nel modo di fare di Antonio c’era questa sistematica compresenza di una grandissima socievolezza e di un impegno, possiamo dire anche militanza, che era sempre leggero e ironico… Una delle caratteristiche di Antonio era di offrire in continuazione occasioni, cioè il contrario esatto dell’avarizia: Antonio era la generosità. Tutte le iniziative che intraprendeva, in qualche modo cercava di estenderle, le seminava, favoriva incontri… Antonio ha perseguito sempre un’idea della cultura non strettamente specialistica, un’idea secondo cui la cultura è qualcosa che dobbiamo diffondere, far comprendere, estendere a campi diversi per conoscere le connessioni tra i mondi che traversiamo. Antonio era un antropologo di per sé, come aveva imparato da José María Arguedas … Antonio ci lascia un po’ questo messaggio: concepire il nostro lavoro, la nostra intelligenza in un ambito della cultura in senso più generale … Lo spirito delle iniziative che si facevano per passione più che per mestiere universitario, continui ad essere presente intorno all’Università perché è il bagno d’acqua in cui vive, e si trasmette, e senza il quale rischia sempre di essere uno specialismo arido perdendo il rapporto con il mondo».

Pietro Clemente

Giovanni Preto

«Ho sempre apprezzato in Antonio il grande senso di umanità che aveva e la sua determinazione, il suo impegno politico e sociale».

Giovanni Preto

Giovanni Bartolomei

Per Antonio Melis

Un giorno Antonio perse braccia e mani

ma acquistò l’ali se se ne volò via.

Un Condor Pasa lasciò l’Illimani

e oggi ci sorvola per magia.

Magia della memoria degli umani

che quando quell’oscura lotteria

si porta via un amico od un maestro

di conservar l’essenza ha l’arte e l’estro.

Gli umani non son bestie da capestro,

la libertà gli guida nel cammino

e sanno liberarsi dal sequestro

che gli imprigiona a quel fatal destino.

L’irrazionale emisfero destro

ci fa sentire Antonio a noi vicino

e il razional sinistro man ci dà

a rammentar del Melis la realtà.

D’Antonio proprio tutto mancherà:

L’arguzia e la sapiente parlantina,

il suo ascolto attento, l’onestà,

la sua cultura obrera y campesina.

Lloran La Paz y Lima y Bogotà,

llora toda la América Latina.

Lo piangono gli amici ed i parenti,

lo piangono i compagni qui presenti.

Antonio io lo so che non mi senti

ma so che ognuno un po’ della tua essenza

porta con sé, sicché se state attenti

voi garantite qui la sua presenza.

Il sol dell’avvenire par che stenti

a sorgere ma sento l’incombenza

di dire che ogni uomo nasce eguale

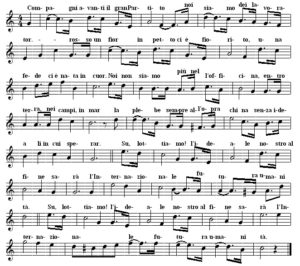

cantando in coro l’Internazionale.

Giovanni Bartolomei da Prato

14 settembre 2016

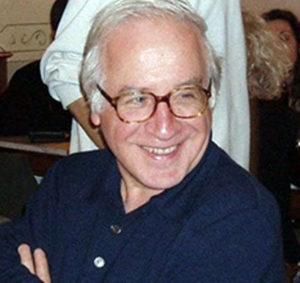

Ricordo di Antonio Melis – Guido Melis

Guido Melis

«Desidero lasciarvi, come mio ringraziamento, il ricordo che ho quando con il mio papà e insieme a mia sorella, eravamo allora piccoli, dopo la scuola e, dopo il pranzo, andavamo in sala e mettevamo un disco, e lo ascoltavamo dall’inizio fino alla fine: questo per dirvi quanto per lui la musica fosse qualcosa di importante che permeava tutta la sua curiosità verso il sapere».

Guido Melis

In ricordo di Antonio Melis

Testimonianze di

Università di Firenze

Flavio Fiorani

Università di Modena

Manuel Plana

Università di Firenze

Si può accedere ad ogni singola pagina pubblicata aprendo il file word

Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 04-03-2017)

Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 04-03-2017)

N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web e quindi considerati di pubblico dominio. Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo: info@petiteplaisance.it, e saranno immediatamente rimossi.

***********************************************

Seguici sul sito web

***********************************************

***********************************************

![]() Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 03-03-2017)

Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 03-03-2017)