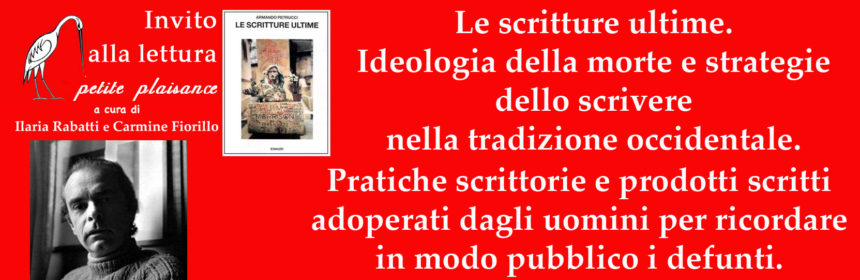

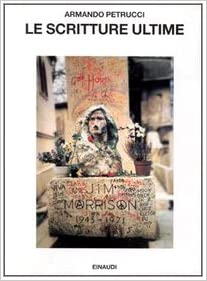

Armando Petrucci (1932-2018) – Le scritture ultime. Ideologia della morte e strategie dello scrivere nella tradizione occidentale. pratiche scrittorie e prodotti scritti adoperati dagli uomini per ricordare in modo pubblico i defunti.

In questo libro non si vuole prendere in esame la sconfinata letteratura dedicata dalle diverse culture umane al tema della morte. Si vuole invece designare il complesso di pratiche scrittorie e di prodotti scritti adoperati dagli uomini per ricordare in modo pubblico i defunti. La ricostruzione di questo tipo di attività e dei suoi molteplici prodotti è sembrata particolarmente adatta per capire a quali fini e per quali categorie sociali queste pratiche sono state messe in atto, in quali modi esse si sono sviluppate, come si sono alternate nel tempo, chi hanno coinvolto e interessato, quale spazio hanno occupato e quale peso hanno avuto nelle culture scritte appartenenti alla tradizione occidentale.

È ben noto quanto, nella costituzione della cultura umana, abbiano avuto importanza, sin dai tempi pio remoti, i modi, gli strumenti, le cerimonie di quella che Jean-Paul Vernant ha felicemente definito la «politica della morte che ogni gruppo sociale per affermarsi coi suoi tratti specifici, per durare nel tempo nelle sue strutture e nei suoi orientamenti, deve instaurare e gestire con continuità secondo regole che gli sono proprie.

[…]

«I cedri verdeggianti sovra le sepolture, effigiati dalla spada in simulacri d’uomo, sorgono da lontano custodi della memoria d’egregi mortali; e a’ tronchi corrosi dalle stagioni sorrentrano ruvidi marmi, ove nel busto informe dell’eroe sono scolpite imitazioni di fiere e di piante, a ciascheduna delle quali e alle loro combinazioni sono consegnate piu serie d’idee che tramandano il nome di lui, le conquiste, le leggi date alla patria, il culto istituito agli iddii, gli avvenimenti, le epoche, le sentenze e l’apoteosi che l’associò al coro de’ beati: cosi prime are degl’immortali furono i sepolcri».

Sono parole di Ugo Foscolo, che in un discorso del 1809 (tre anni dopo la composizione de I Sepolcri) cos’ raffigurava retoricamente a sé e agli altri i modi e le forme delle più antiche sepolture. Oggi il quadro che possiamo farci delle prime fasi di questa attività tipicamente umana è più preciso e più articolato.

Oggi sappiamo che molte diecine di migliaia di anni fa, fra il 70.000 e il 35.000 a.C., l’uomo di Neanderthal, spinto da pulsioni di natura religiosa e da timori reverenziali, cominciò a seppellire alcuni almeno dei suoi morti in fosse contigue, a volte aggiungendovi offerte e doni; che più tardi, nel corso del paleolitico superiore (fra il 35.000 e l’8.500 a. C.) le consuetudini funerarie si fecero più frequenti e complesse e che a volte le sepolture vennero segnalate con pietra o ocra rossa, che servì anche a colorare alcuni cadaveri.

Che tutto ciò rappresentò un avanzamento enorme delle capacità di ragionamento e di astrazione dell’uomo, che evidentemente proprio allora cominciò a munirsi di strategie di controllo e di esorcizzazione del più terribile evento che lo colpiva direttamente nella struttura familiare cui apparteneva e che minacciava la sua stessa proiezione vitale. Che in questa lontanissima epoca furono poste le basi di pratiche funerarie che poi durarono anche nei pochi millenni della nostra sroria meglio conosciuta. Che le culture dei neanderthaliani e degli «homines sapientes’ sapientes» loro succeduti ‘si erano già posti i problemi fondamentali della inviolabilità, della durabilità e del ricordo dei depositi funerari e che avevano anche trovato ad essi alcune risposte, certamente inadeguate e fragili, ma entro certi limiti tutte funzionali e razionali. Soprattutto che essi erano riusciti ad organizzare un rapporto con la morte secondo il quale i defunti continuavano una qualche forma di vita in un mondo a sé, diverso da quello dei vivi; e che ad essi andava riservato un territorio delimitato, che permettesse loro di restare separati dal mondo dei viventi, senza intrusioni destabilizzanti; e che occorreva mantenerli nel loro mondo, sia provvedendo con offerte ai loro bisogni, sia impedendo loro di uscire dai luoghi riservati con recinzioni e coperture non soltanto simboliche.

Tutto ciò fini per comportare anche pratiche di segnalazione del luogo dei morti mediante cumuli di pietre, grosse pietre singole, recinzioni visibili e cosi via; mentre l’eventuale ricordo delle singole sepolture, cioè dei singoli defunti, restava probabilmente affidato alla memoria ed alla trasmissione orale delle relative informazioni all’interno di ciascuno dei gruppi interessati.

Quando, nel corso del neolitico, si passò da un sistema di fosse più o meno organizzato a veri e propri sistemi di tombe, allora il problema della segnalazione dei depositi funerari, in funzione sia della separazione dei morti dai vivi, che delle pratiche di offerte dei vivi ai morti, si pose in modi più concreti e complessi. In questo periodo, com’è noto, si passò a un sistema di produzione basato sull’agricoltura e sull’allevamento, si formarono i primi aggregati urbani, la società si articolò in classi e in categorie differenti per rango e funzioni. Ed è proprio allora, fra neolitico ed età del bronzo, che, in civiltà fra loro diverse e in diverse regioni d’Europa, d’Asia e d’Africa, si adottarono sistemi di segnalazione di alcune tombe (non di tutte) con alti tumuli di terra e pietre, si costruirono le tombe a dolmen per interi clan familiari e utili per più generazioni, si realizzarono infine a Micene le grandi tombe circolari a tholos per i re. In questi casi la volontà di segnalare il luogo dei morti si uni alla volontà di distinguere il luogo di alcuni morti da quello di altri; e dunque il messaggio contenuto nella segnalazione divenne più complesso e rivolto alla società nella sua interezza, non più soltanto ai pochi interessati diretti, appartenenti alla medesima famiglia, al medesimo nucleo e gestori del medesimo spazio funerario.

Armando Petrucci, Le scritture ultime. Ideologia della morte e strategie dello scrivere nella tradizione occidentale, Einaudi, Torino 1995, p. XIV e pp. 4-5.

Risvolto di copertina

Una storia che corre tra le testimonianze figurative dei morti in Occidente, attraverso 1’esame delle pratiche scrittorie e di quanto è stato prodotto per ricordare in modo pubblico i defunti, nelle civiltà mediterranee, in Europa, nell’ America settentrionale. Un racconto che segue un itinerario di millenni, a partire dagli inizi, dalla preistoria, e procede tra geografie e vicende svariatissime avendo come protagonisti epigrafi, sculture, monumenti, iscrizioni, graffiti, segnali ma anche quanto è stato messo in atto, via via, per riprendere e sottolineare nel tempo il bisogno di indicare e di testimoniare la presenza dei morti. Lo aveva anticipato Viollet-Le-Duc, sintetizzando al massimo: è possibile intendere la storia dell’umanità attraverso l’esame delle tombe. È questo il filo rosso del libro di Petrucci.

Storia non già «della morte» ma «dei morti », di uomini per i quali altri uomini hanno elaborato e scritto il ricordo. Di conseguenza, storia di ciò che è stata chiamata la« politica della morte», le figure e le regole con cui ogni gruppo sociale vuole sia riconosciuto e fatto valere nel tempo quanto gli appare caratterizzare meglio i propri tratti specifici, le strutture e gli orientamenti. Petrucci tesse il suo racconto, procedendo fra diseguaglianze e discontinuità, indagando su chi di questa strategia di identità è stato autore o protagonista, sul come le svariate «politiche» si sono alternate nel tempo, chi hanno coinvolto, quale spazio hanno occupato e quale peso hanno avuto entro le culture scritte della tradizione occidentale.

Accanto a questi aspetti, che possiamo definire di organizzazione collettiva, i personaggi, i protagonisti della nostra storia. Intanto chi progetta i modi dello scritto in memoria, ne fornisce i formulari e i modelli, guida le esecuzioni formali, fonda tradizioni formali e figurative sempre più vincolanti: – per il sacerdote, l’intellettuale, il politico, – una figura decisiva quanto dai tratti incerti. Quindi il pubblico, per il quale è innalzato il monumento o redatto lo scritto: è a lui che l’uno e l’altro vogliono sia noto un ricordo o un avvenimento. Infine il corpo stesso del defunto, lontano o vicino al luogo in cui ne compare la memoria, prossimo o rimosso dal territorio dei viventi.

Petite Plaisance – Pubblicazioni recenti

N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web e quindi considerati di pubblico dominio.

Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo:

info@petiteplaisance.it,

e saranno immediatamente rimossi.