Fernanda Mazzoli – Leggendo il libro di Giancarlo Paciello «Elogio sì, ma di quale democrazia?».

Giancarlo Paciello

Elogio sì, ma di quale democrazia?

La rivolta o fosrse la rivincita del demos

indice – presentazione – autore – sintesi

Leggendo l’ultimo libro di Giancarlo Paciello, Elogio sì, ma di quale democrazia? La rivolta o forse la rivincita del demos, non ho potuto fare a meno di pensare ad una considerazione di Antonio Gramsci sul contesto in cui era andata maturando la crisi moderna che aveva trasformato i ceti dirigenti in ceti semplicemente dominanti. Le sbarre del carcere non gli impedivano di affacciarsi curioso sulla realtà contemporanea e di osservare che «il vecchio muore e il nuovo non nasce»,[1] ad indicare la possibilità di sviluppi incerti, contraddittori e anche morbosi nella vita sociale e a suggerire il rischio di una impasse. Posto che non intendo stabilire alcun parallelismo fra gli anni vissuti da Gramsci e i nostri, mi preme cogliere di tale osservazione la capacità di fotografare in modo incisivo un momento storico che le consolidate categorie interpretative faticano a cogliere, perché dalle macerie di un certo sistema di rappresentanza politica stenta a crescere e ad imporsi un cambiamento sostanziale, capace di andare oltre la manifestazione di un netto rifiuto dell’Ancien Régime.

È quanto l’autore sottolinea già a partire dalla premessa, mettendo in guardia da troppo facili entusiasmi per il voto del 4 marzo che, se ha segnato il «redde rationem di una classe politica improvvida»,[2] non rappresenta certamente la fine dell’oligarchia che ci governa da troppo tempo, ma, sicuramente, è da leggersi come un segnale importante, l’espressione di un desiderio autentico, anche quando soggetto a pulsioni contraddittorie, di farla finita con una classe politica corrotta che ha saccheggiato il Paese, finendo, poi, per consegnarlo nelle mani di organismi sovranazionali dominati dalla finanza.

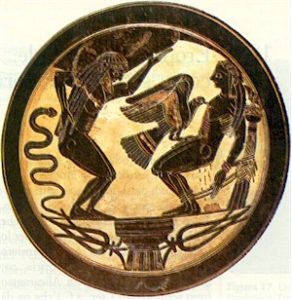

Il libro si sviluppa su due binari: da un lato, la focalizzazione sull’attualità che si sostanzia nell’analisi precisa dei sistemi elettorali dal dopoguerra ad oggi e del voto degli ultimi anni, dall’altro una ricerca intorno al significato della democrazia che si avvale del contributo fornito da eminenti studiosi, quali Vernant, Preve, Canfora, Giacché. Il percorso si snoda dalla nascita della polis, decisivo punto di partenza per una nuova modalità di vita associata, e dalle considerazioni di Aristotele sulla differenza fra oligarchia e democrazia, nonché sulla natura dell’uomo come animale politico, fino al moderno concetto di democrazia. Tale concetto, troppo spesso, è stato identificato con il “liberalismo” e Paciello, sulla scia di uno studio dedicato da Losurdo alla lotta per il suffragio universale, vuole chiarire questo equivoco che ha finito per legittimare l’ordine sociale esistente.

Le due dimensioni su cui il libro si articola, l’attualità e la riflessione teorica, trovano un loro punto d’incontro nell’analisi dei caratteri delle democrazie sorte dopo il secondo conflitto mondiale e fondate su Costituzioni ricche di «importanti elementi di socialità».[3] La stagione migliore della democrazia in Europa, probabilmente, messa sotto attacco negli anni successivi dalla demolizione pratica del suffragio universale, dalla globalizzazione, dal predominio dell’economia sulla politica e dallo «stato di eccezione planetario».[4] Sono, queste, pagine importanti per comprendere il nostro presente e per sfatare decenni di propaganda (e di interventi anche legislativi) che hanno svuotato la democrazia di ogni sostanziale contenuto, riducendola a vuoto involucro o a rito elettorale sempre più disertato.

Il suffragio universale e diretto – che già aveva preoccupato nel XIX secolo teorici liberali come Constant e Tocqueville che lo ritenevano un elemento di instabilità politica e sociale – viene aggirato e messo in discussione da una serie di correttivi applicati progressivamente in diversi Stati europei al sistema proporzionale, con l’introduzione di soglie di sbarramento e del sistema maggioritario. La preoccupazione principale cui queste manovre rispondono è quella di marginalizzare i partiti comunisti che, all’epoca, contavano su un’organizzazione, una base sociale e una capacità di mobilitazione politica ed ideale potenzialmente pericolose per il mantenimento dell’ordine esistente. Se il contesto storico è indispensabile per comprendere il senso degli aggiustamenti dei sistemi elettorali in funzione antipopolare, l’autore ritiene altrettanto importante l’opera di ridimensionamento, se non svuotamento, della democrazia messa in atto sul piano teorico. La democrazia, da espressione di sovranità popolare che, fra i suoi strumenti, si avvale anche delle elezioni, si ritrova ridotta a semplice forma di governo, nell’ambito della quale i cittadini sono chiamati non tanto a decidere, quanto a designare – o ad accettare – una leadership politica. La stessa democrazia rappresentativa – che ha espunto ogni altro concetto di democrazia fino ad identificarsi con essa – è in realtà sotto attacco, poiché alcuni sistemi elettorali non consentono un’autentica rappresentatività del voto degli elettori. Dunque, viviamo attualmente in una situazione di democrazia elettorale caratterizzata da un preoccupante deficit democratico, in cui le istituzioni elette si ritrovano a ratificare decisioni prese in realtà altrove, tramite accordi tra élites politiche, burocratiche, economiche. Il «plebiscito delle urne» sembra ormai avere lasciato il posto al «plebiscito dei mercati»,[5] come riconosce senza ipocrisie uno che di mercati se intende, il Presidente della Bundesbank, Tietmeyer. L’intreccio eversivo fra classi dirigenti docili e potentati economici che premono per riscrivere le regole dei sistemi politici con il fine di approntare un quadro istituzionale favorevole ai loro interessi è perfettamente esemplificato dalle conclusioni di uno studio della Banca J.P. Morgan sulle Costituzioni del Sud Europa, che mostrerebbero «una forte influenza socialista»,[6] non più adeguata ai tempi della crisi. I ripetuti tentativi di riforma della Costituzione italiana, di cui l’ultimo fu respinto con forza proprio due anni fa, si devono leggere alla luce di pressioni come questa. La disamina delle diverse modalità – politiche, legislative, teoriche – attraverso le quali la democrazia è stata svuotata e messa sotto ricatto dai mercati, conduce l’autore a ritenere quanto mai appropriato a definire la stuazione attuale il concetto di post-democrazia, elaborato da Colin Crouch.[7] Né poteva mancare un confronto con la provocatoria proposta di Zizek che, di fronte al discredito in cui versa oggi la democrazia, suggerisce di correre il rischio di lasciarla al nemico. Questo, però, comporterebbe accettare «il significato monco» di democrazia diffuso a piene mani dall’ideologia dominante.

La strada, per Paciello, è un’altra e va nella direzione di riappropriarsi della democrazia, recuperando all’interno del concetto «l’obiettivo dell’uguaglianza».[8] Non è casuale che la crisi della democrazia sia parallela all’aumento delle diseguaglianze e che i modelli aziendali si siano ormai trasferiti nell’intero corpo sociale. L’autore riprende la distinzione teorizzata da Crouch fra la democrazia come valore dal contenuto dinamico, capace di spingere verso la democratizzazione in ogni ambito e la democrazia come forma governamentale.

Il contesto internazionale rimane il riferimento imprescindibile per comprendere i processi – pratici e teorici – di involuzione della democrazia. Se, nel Novecento, la presenza dell’Urss e la sua capacità di attrazione nei confronti del movimento operaio furono uno dei fattori determinanti che spinsero verso il welfare state, il suo crollo e la conseguente liberalizzazione di capitali e merci, salutati come inarrestabile marcia della democrazia, hanno finito, in realtà, per erodere i presupposti del compromesso sociale tra capitale e lavoro e per consegnare quest’ultimo – disarmato – a «una guerra di classe dall’alto» che ha spazzato via in pochi anni diritti sociali dati per acquisiti.

Globalizzazione e costituzione dell’ U.E. sono, oggi, i fattori che hanno portato allo spostamento della sovranità su un piano sovranazionale, sottraendo decisioni fondamentali per la vita collettiva agli Stati nazionali per trasferirle ad un livello in cui le istituzioni democratiche risultano sostanzialmente inefficaci. Giancarlo Paciello, richiamandosi alle analisi di Preve,[9] sottolinea il legame tra insediamento storico determinato e democrazia, a partire dalla polis greca – luogo storico e geografico di nascita della democrazia – per giungere alla stato nazionale. Questione, questa, di stringente attualità che l’autore cerca, però, di svincolare dall’immediatezza della polemica politica insabbiatasi in sterili contrapposizioni tra “sovranisti” e fautori della mondializzazione, per avanzare una teoria molto più interessante e meritevole di ulteriori analisi. Sostiene, infatti, che l’avversione verso gli stati nazionali, molto sbrigativamente e con sprezzo della verità storica fatti coincidere con il nazionalismo, fornisce la base ideologica ad «una nuova e diversa fase del processo di accumulazione capitalistica» che segue la fase liberistico-nazionale dominata dal mito del libero scambio e che è, per l’appunto, quella della globalizzazione neoliberista. Paciello, rifacendosi agli studi più seri sull’argomento, denuncia il carattere ancora una volta mitico della «globalizzzazione mercantile superstatuale» che presuppone la scomparsa o l’affievolimento delle entità statali, mentre lo Stato nazionale esiste ed è persino rafforzato (come hanno esaurientemente dimostrato Dardot e Laval nel loro La nuova ragione del mondo),[10] ma, lontano dall’essere espressione della sovranità popolare, supporta gli interessi dei gruppi di potere economici che regolano commercio e sistema finanziario mondiale.

Questo scenario, contraddistinto dall’attacco alla sovranità popolare e alle Costituzioni sociali del dopoguerra ad opera del ceto politico e delle lobby economiche, rovescia la tesi ampiamente accreditata dal pensiero liberale di una correlazione, suscettibile di virtuosi sviluppi, fra capitalismo e democrazia. Per il capitalismo la democrazia, a meno che essa non venga ridimensionata a pura procedura, rappresenta un pericolo, è espressione di istanze – comunitarie, nazionali e sociali – incompatibili con la logica del massimo profitto.

Se i processi politici ed economici della società di mercato hanno finito per erodere la democrazia al punto da configurare un nuovo ordine postdemocratico, è legittimo chiedersi se, oggi, essa sia soltanto un oggetto di studio, di discussione e di rimpianto di un passato irrimediabilmente defunto, un auspicio per un futuro capace di superare lo stato di cose presenti, oppure una realtà ancora in grado di trasmettere la propria linfa vitale nel corpo sociale. La risposta di Giancarlo Paciello individua la sopravvivenza della democrazia nel rifiuto dell’esistente, nella «resistenza popolare alla legittimazione delle istituzioni post-democratiche».[11]

La necessità di declinare al presente una democrazia ricca, piena e dinamica fornisce ai due binari su cui scorre il libro il punto d’incontro capace di fare dialogare attualità e riflessione teorica. Il terremoto elettorale del 4 marzo viene letto come l’espressione del tentativo da parte del demos – inteso come «aggregato degli economicamente svantaggiati» – di liberarsi da quelle forze politiche che per decenni hanno spadroneggiato nel nostro paese, divise per schieramenti di potere ed appartenenze identitarie, ma “responsabilmente” concordi nell’attuare quelle ricette liberiste che hanno svuotato di contenuto la democrazia stessa.

L’autore dichiara la sua grande soddisfazione per tale rivolgimento, reso tecnicamente possibile dal «giocattolo costruito per simulare la presenza della democrazia»[12] (leggi Rosatellum) che ha finito per ritorcersi contro i suoi troppo astuti promotori. Il libro, ultimato nell’estate, non può affrontare in modo esauriente il dopo-elezioni, né dare un giudizio sull’operato del governo che da tale scossone è nato e che viene visto come una necessità che una vergognosa legge elettorale promossa da tutti i partiti – salvo il Movimento 5 Stelle – ha imposto a due forze politiche antitetiche. Resta, inevitabilmente, aperta una questione anche più importante: se il risultato elettorale del 4 marzo ha indubbiamente rappresentato un momento di rivolta contro le classi dirigenti, esistono le condizioni perché da tale rivolta la democrazia possa ritrovare uno spazio autentico, dunque una possibile ricostruzione? E ancora: il Movimento 5 Stelle – che di tale rivolta è stato l’elemento catalizzatore e l’incognita che ha fatto saltare il tavolo di giochi politici che si volevano prevedibili – può davvero assumere questo ruolo storico e fare la sua parte sino in fondo? In apertura, già si è accennato alla consapevolezza dell’autore che la fine dell’oligarchia è ancora lontana; tuttavia, il processo innescatosi con le ultime lezioni autorizza Paciello a ritenere che si siano poste perlomeno le basi per la costruzione di una vera democrazia. L’invito che conclude il libro è a calarsi nell’agone politico e a battersi per dare corpo a questa rinascita, perchè cittadini si diventa,[13] misurandosi con i problemi della collettività.

La questione è affrontata più chiaramente nell’Appendice I, dove si riconosce «il respiro corto»[14] di una certa impostazione del Movimento 5 Stelle in quella focalizzazione sull’opposizione onesti/disonesti che occulta il vero terreno di scontro, quello sociale, dove una forza politica di rottura deve battersi per il prevalere di interessi comuni e non privatistici. Rappresenta motivo di preoccupazione anche la fideistica fiducia nella rete come soluzione per un ritorno alla partecipazione democratica che, sottolinea correttamente Paciellio, può nascere solo dal radicamento territoriale. Chi scrive ritiene che la base elettorale dei 5 Stelle – considerevole – sia inversamente proporzionale alla loro base sociale, fluida, umorale, portatrice di interessi anche contrastanti. Se questo è un fattore di debolezza per una forza candidata ad avviare una ricostruzione democratica, altre perplessità nascono proprio dalla constatazione dell’autore su una evidente difficoltà a collocarsi sul terreno della progettualità sociale. Il vulnus consiste nella mancanza di connotazione anticapitalista del Movimento, punto cruciale che avrebbe meritato più ampia trattazione, vista anche la giusta insistenza di Paciello sulla coincidenza tra autentica democrazia e democrazia sociale.

Questo “nuovo” che fatica a a nascere dalle macerie del “vecchio” e che rischia di esserne risucchiato esige un salto di qualità che non può che andare nella direzione di un’uscita dal capitalismo. A qualche mese dall’installazione del nuovo governo, il progressivo accantonamento o ridimensionamento di temi qualificanti del programma dei 5 Stelle (TAP, art. 18, abolizione della buona scuola) sta proprio a dimostrare l’impossibilità di dare concrete risposte ad istanze popolari di maggiore democrazia e giustizia al di fuori di una prospettiva fondata su un coerente progetto orientato verso la costruzione di una società socialista. È questo uno snodo cruciale intorno al quale Giancarlo Paciello potrebbe riprendere la sua analisi dell’attuale contesto politico dove l’ha lasciata, ovvero agli inizi del governo Conte.

Per concludere, invito il lettore a leggere con attenzione le appendici che forniscono un materiale documentario di notevole ricchezza e un bella ricognizione di Roberto Scarpinato[15] sullo stato della legalità materiale nel nostro Paese che evidenzia i perversi intrecci fra segmenti delle nomenklature politico-amministrative e quelle economiche sul terreno privilegiato delle privatizzazioni.

Fernanda Mazzoli

Note

[1] « Se la classe dominante ha perduto il consenso, cioè non è più “dirigente”, ma unicamente “dominante”, detentrice della pura forza coercitiva, ciò appunto significa che le grandi masse si sono staccate dalle ideologie tradizionali, non credono più a ciò in cui prima credevano ecc. La crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere: in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati » (Antonio Gramsci, Quaderni dal carcere [Q 3, § 34, p. 311]).

[2] Giancarlo Paciello, Elogio sì, ma di quale democrazia?, Petite Plaisance, Pistoia 2018, p. 10.

[3] Ibidem, p. 40.

[4] Ibidem, p. 41.

[5] Ibidem, p. 46.

[6] Ibidem.

[7] Ibidem, p. 49.

[8] Ibidem, p. 51.

[9] Ibidem, p. 53.

[10] Pierre Dardot – Christian Laval, La nuova ragione del mondo. Critica della razionalità neoliberista, DeriveApprodi, 2013.

[11] G. Paciello, Elogio sì, ma di quale democrazia?, op. cit., p. 57.

[12] Ibidem, p. 64.

[13] Ibidem, p. 66.

[14] Ibidem, p. 106.

[15] Ibidem, pp. 127 ss.

Si può accedere ad ogni singola pagina pubblicata aprendo il file word

![]() Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 10-12-2018)

Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 10-12-2018)

N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web e quindi considerati di pubblico dominio. Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo: info@petiteplaisance.it, e saranno immediatamente rimossi.

***********************************************

Seguici sul sito web

***

***