Rodolfo Mondolfo – Dal dubbio esce la critica profonda di Socrate, che non ha solo intento demolitore, ma, soprattutto, ricostruttore. Senza il dubbio sulla validità delle opinioni tradizionali e volgari, questa critica non sarebbe sorta, e non avrebbe la filosofia greca potuto vantare la sua più meravigliosa fioritura in Platone ed Aristotele.

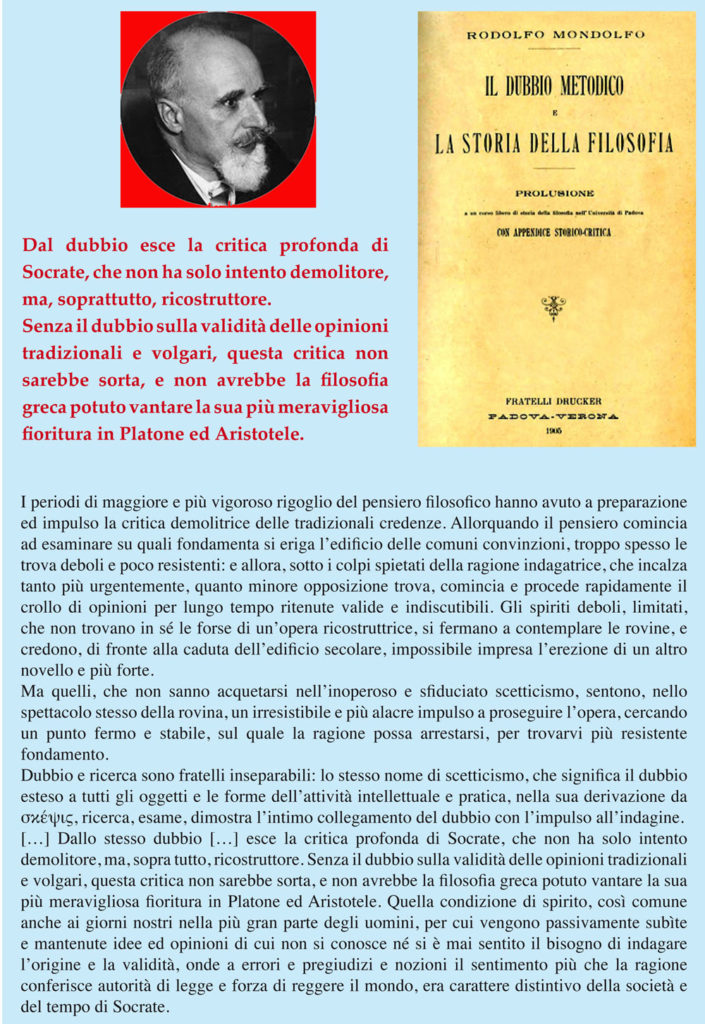

Rodolfo Mondolfo

Dal dubbio esce la critica profonda di Socrate, che non ha solo intento demolitore, ma, sopra tutto, ricostruttore. Senza il dubbio sulla validità delle opinioni tradizionali e volgari, questa critica non sarebbe sorta, e non avrebbe la filosofia greca potuto vantare la sua più meravigliosa fioritura in Platone ed Aristotele

I periodi di maggiore e più vigoroso rigoglio del pensiero filosofico hanno avuto a preparazione ed impulso la critica demolitrice delle tradizionali credenze. Allorquando il pensiero comincia ad esaminare su quali fondamenta si eriga l’edificio delle comuni convinzioni, troppo spesso le trova deboli e poco resistenti: e allora, sotto i colpi spietati della ragione indagatrice, che incalza tanto più urgentemente, quanto minore opposizione trova, comincia e procede rapidamente il crollo di opinioni per lungo tempo ritenute valide e indiscutibili. Gli spiriti deboli, limitati, che non trovano in sé le forse di un’opera ricostruttrice, si fermano a contemplare le rovine, e credono, di fronte alla caduta dell’edificio secolare, impossibile impresa l’erezione di un altro novello e più forte.

Ma quelli, che non sanno acquetarsi nell’inoperoso e sfiduciato scetticismo, sentono, nello spettacolo stesso della rovina, un irresistibile e più alacre impulso a proseguire l’opera, cercando un punto fermo e stabile, sul quale la ragione possa arrestarsi, per trovarvi più resistente fondamento.

Dubbio e ricerca sono fratelli inseparabili: lo stesso nome di scetticismo, che significa il dubbio esteso a tutti gli oggetti e le forme dell’attività intellettuale e pratica, nella sua derivazione da σκéψις, ricerca, esame, dimostra l’intimo collegamento del dubbio con l’impulso all’indagine.

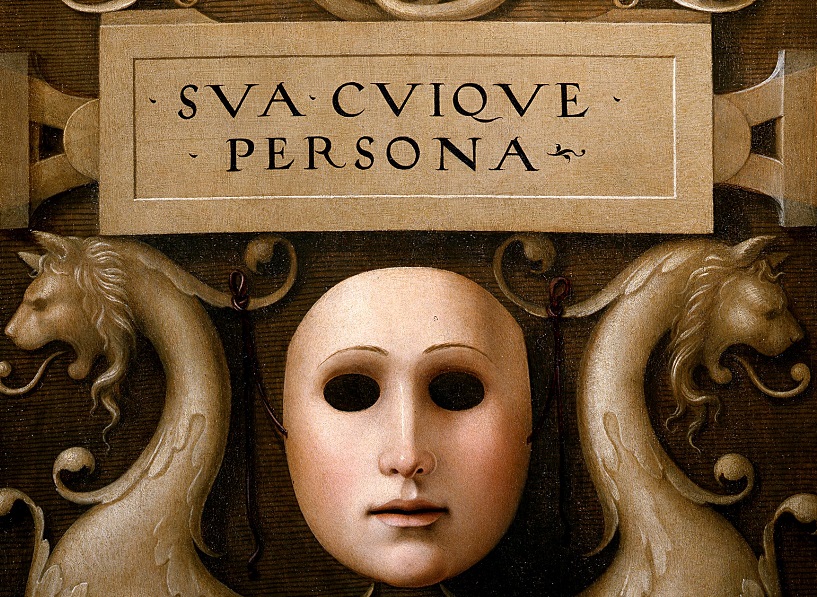

[…] Dallo stesso dubbio […] esce la critica profonda di Socrate, che non ha solo intento demolitore, ma, sopra tutto, ricostruttore. Senza il dubbio sulla validità delle opinioni tradizionali e volgari, questa critica non sarebbe sorta, e non avrebbe la filosofia greca potuto vantare la sua più meravigliosa fioritura in Platone ed Aristotele. Quella condizione di spirito, così comune anche ai giorni nostri nella più gran parte degli uomini, per cui vengono passivamente subìte e mantenute idee ed opinioni di cui non si conosce né si è mai sentito il bisogno di indagare l’origine e la validità, onde a errori e pregiudizi e nozioni il sentimento più che la ragione conferisce autorità di legge e forza di reggere il mondo, era carattere distintivo della società e del tempo di Socrate.

I sofisti avevano già scossa questa cieca fidanza, ma sostituendo alla incosciente credenza lo scetticismo: Socrate, che vuol raggiungere invece una convinzione consapevole e razionale, richiama gli uomini alla conoscenza di se stessi, che per lui significa revisione critica delle proprie idee ed opinioni e conseguente purificazione del pensiero dalle contraddizioni.

Tale è il Socrate che l’Apologia platonica ci rappresenta: un assiduo scrutinatore di tutti, che, nel fare l’esame del pensiero altrui, vuol compiere anche quello del proprio per raggiungere insieme con gli altri l’intento della liberazione dall’errore. […] E il punto di partenza, per tutto questo lavoro di critica era per Socrate il dubbio, che, dal pensiero proprio, al quale era stimolo di ricerca, egli voleva comunicare all’altrui, per indurre anche negli altri quell’abito dell’assidua indagine e verifica, che gli era proprio […].

Ma che cos’è questo dubbio di Socrate, e qual è la sua distinzione dal dubbio scettico dei sofisti? […] Come assai bene nota lo Zeller, i sofisti avevano ingenerato una disposizione generale al dubbio: ma tale disagiata condizione degli spiriti rendeva necessaria la ricerca di un metodo.

I sofisti avevano fatto cadere le convinzioni tradizionali e gli antichi sistemi filosofici, rivelandone la imprecisione di concetti e le contraddizioni latenti; ma risultando in tal modo che la debolezza delle opinioni comuni e dei sistemi dogmatici era nel difetto di metodo, si rendeva palese la necessità di un metodo dialettico, il quale eliminasse le contraddizioni con rendere più chiari ed esatti i concetti. La riflessione critica diventava così il compito del pensiero filosofico.

Cosicché Socrate non dà un insegnamento formale, non impartisce lezioni, non fa l’esposizione dottrinale delle proprie opinioni; ma esamina le proprie e le altrui e sospinge i discepoli sulla via di questa revisione critica.

Ecco la differenza tra il suo dubbio e quello dei sofisti: egli sa, al pari di questi, che l’opinione comune o il dogmatismo dei filosofi precedenti si infrangono contro gli scogli della contraddizione; ma non conclude per ciò, con i sofisti, che la scienza sia assolutamente impossibile; sì bene soltanto che saprebbe ritrovarsi per quella via, e che una revisione del metodo si impone. Il dubbio, che gli altri portavano sulla possibilità della scienza, egli trasporta invece sulla legittimità del metodo; la conclusione negativa converte in conclusione critica, proclamando la necessità di sottoporre a revisione ogni opinione, per antica ed autorevole che sia, per eliminarne le contraddizioni, correggerla, completarla, determinarla con esattezza maggiore.

l dubbio e la riflessione, che nella sofistica erano stati strumento di distruzione dell’antica filosofia, diventano così con Socrate il punto di partenza della filosofia nuova, e l’impulso al maggior fiore del pensiero speculativo in Grecia.

Rodolfo Mondolfo, Il dubbio metodico e la storia della filosofia. Prolusione a un corso libero di storia della filosofia nell’Università di Padova, con Appendice storico-critica, Fratelli Drucker, Padova-Verona 1905, pp. 7-14.

indice – presentazione – autore – sintesi

Questo saggio nasce dall’esigenza di ridiscutere due problemi che si pretendono già risolti: l’antico problema del “miracolo greco”, che voleva spiegare l’origine del pensiero filosofico e scientifico in Grecia contrapponendolo semplicisticamente ad un “mondo orientale”, anch’esso a sua volta schematizzato e semplificato, e rispetto al quale esso sarebbe nato del tutto eccezionalmente e sorprendentemente; e il problema del passaggio della riflessione greca antica dalla considerazione del cosmo, da riflessioni naturalistiche, fisiche ed astronomiche, alle riflessioni sul mondo morale dell’uomo: dal “naturalismo” all’“umanesimo”.

Mondolfo capovolge questi due vecchi, veri e propri, luoghi comuni, criticando la vecchia tesi che voleva l’affermarsi delle prime teorie morali come derivazioni da teorie astrologiche e biologiche. Al contrario, per lui le credenze astrologiche sono causa e non effetto delle osservazioni dei fenomeni celesti, e non nascono da un interesse teorico, ma dagli interessi pratici della vita dell’uomo. E questo vale anche per l’elaborazione di teorizzazioni razionali di concetti come destino, legge universale, giustizia, male, necessità, e quindi anche degli stessi concetti di natura e cosmo, concetti con i quali i primi filosofi greci passavano dal mondo mutevole e frammentario delle proprie esperienze di vita vissuta all’elaborazione teorica ed alla costruzione dei primi sistemi filosofici.

indice – presentazione – autore – sintesi

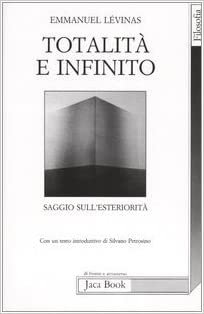

In queste pagine si afferma il principio che le concezioni della natura svolte dai presocratici sono il risultato della proiezione dei problemi del mondo umano sull’universo fisico: è da respingere l’opinione per cui il pensiero filosofico all’inizio si sarebbe occupato esclusivamente dei problemi più lontani, relativi all’origine, alla formazione e alla costituzione del cosmo e solo in tempi più recenti avrebbe rivolto la propria attenzione a quelli più vicini, cioè ai problemi relativi all’uomo. Pur non essendo una delle opere fondamentali del Mondolfo, questo libro è però una delle sue opere più significative: vi si possono trovare i principali motivi che ne caratterizzano il pensiero. Ha messo in evidenza le tendenze poliedriche dello spirito ellenico e la varietà e il contrasto delle sue manifestazioni nel pensiero dei filosofi greci, dimostrando come negli scritti di alcuni di essi si possa trovare il riconoscimento esplicito dell’importanza del soggetto umano nella gnoseologia, nell’etica e nella teoria delle creazioni culturali. In questo libro vengono inoltre indicati altri precedenti della filosofia della cultura: in Platone, in Aristotele, in Tommaso d’Aquino, nei filosofi del Rinascimento, in quelli dell’età moderna fra i quali Vico, Hegel e gli idealisti. La concezione della filosofia come «problematicità» non porta mai Mondolfo alla conclusione sconsolata del problematicismo e neppure alla conclusione degli scettici che proclamano la sterilità e la vanità dell’indagine filosofica. Al contrario conduce ad una conclusione fiduciosa: il lavoro filosofico contribuisce a rendere la coscienza dei problemi sempre più chiara e profonda.

indice – presentazione – autore – sintesi

La formazione dell’ideale filosofico costituisce un momento di grande importanza nella storia dell’etica greca e forma il vincolo più intimo ed essenziale di continuità sia tra la riflessione morale più antica e l’indagine naturalistica che caratterizza fin da principio la filosofia presocratica, sia, più tardi, fra questo naturalismo e l’umanesimo di Socrate. Secondo l’idea tradizionale derivata da Cicerone, la filosofia, che fino allora avrebbe rivolto al cielo la sua contemplazione, con Socrate soprattutto, l’abbasserebbe verso la terra e l’uomo. In realtà, anche l’interesse conoscitivo verso la natura che appare al principio della filosofia greca ubbidiva a motivi essenzialmente umani, costituiti soprattutto da un’esigenza profondamente etica e religiosa, che sorgeva da un nuovo concetto dell’uomo e del suo fine. Per la tradizione anteriore l’uomo, mortale e limitato, doveva pensare unicamente cose umane, cioè limitate e mortali, rinunciando alle divine, che si dichiaravano privilegio degli dèi, difeso dalla loro gelosia. Nell’attribuire all’uomo la capacità di pensare alle cose divine, e nel farlo in tal modo partecipe del divino, convertiva in un’obbligazione sacra per lui quello che la saggezza anteriore gli vietava come insolenza (hybris) ed empietà. La filosofia pertanto diviene per i moralisti greci la forma più eccellente ed efficace di purificazione spirituale (catharsis); e l’attività del filosofo rappresenta – come ci mostra nella Repubblica platonica l’allegoria della caverna – una missione di illuminazione e liberazione. Socrate personificò questa missione, nella sua vita e nella sua morte.

indice – presentazione – autore – sintesi

L’impossibilità d’intendere appieno la posizione storica, il valore e l’efficacia dell’opera di uno scrittore, senza penetrarne l’anima e la vita, è di solito meno sentita per i filosofi che per gli artisti; ma s’illumina di singolare evidenza nel caso di Rousseau, che in sé raccoglie l’artista e il filosofo insieme, in inscindibile unità. La lotta, ch’egli ha intrapresa, è diretta contro la cultura che resta esteriore allo spirito e lo soffoca; non contro lo sviluppo attivo dello spirito, cui anzi vuol restituire la sua libertà e dignità: è rivendicazione dell’interiorità, non negazione della humanitas. La dignità della natura umana è anzi da lui fortemente sentita ed affermata. Combattere gli abusi alle loro radici, ecco l’intento; non ripudiare i valori umani. Rivendicazione, non ripudio di essi è la critica della cultura corrotta e superficiale, che sacrifica alle apparenze la sostanza, alla moda e al successo la vera grandezza intellettuale e morale. Rousseau oltre all’intelletto indica in «quell’altra facoltà infinitamente più sublime, eppur mai contata per nulla», cioè nel sentimento, la vera via e l’essenza dell’interiorità che egli rivendica: ecco il punto centrale della sua filosofia. Qui la sorgente del suo appassionato amore per la natura; qui la sua profonda differenza dagli enciclopedisti, che pur di natura tanto parlavano; qui la fonte viva delle sue dottrine psicologiche e pedagogiche, religiose e morali, sociali e politiche; qui la spiegazione dell’immensa azione esercitata da lui su tutta la filosofia posteriore e sulla coscienza moderna. La sincerità del sentimento è un fine che la natura ci indica, assai più che la coerenza logica. Rousseau è il vero fondatore del moderno principio di libertà, inteso quale esigenza di dignità umana; nella libertà di Rousseau la personalità è innalzata al suo valore di fine in sé; e in quanto è, e deve essere fine, si proclama la sua irriducibilità alla posizione di mezzo per il raggiungimento di finalità esteriori.

Petite Plaisance – Pubblicazioni recenti

N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web e quindi considerati di pubblico dominio.

Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo:

info@petiteplaisance.it, e saranno immediatamente rimossi.