Aristotele (384-322 a.C.) – Non si deve nutrire un infantile disgusto verso lo studio dei viventi più umili: in tutte le realtà naturali v’è qualcosa di meraviglioso che offre grandissime gioie a chi sappia comprenderne le cause, cioè sia autenticamente filosofo.

«Per studiare il processo della generazione, cioè della nascita, in tutte le sue fasi, nulla di meglio che rileggere il De generatione animalium, dove tale processo è oggetto di una descrizione famosa».

Enrico Berti, Natura e generazione degli animali in Aristotele,

in «Kriterion», Revista de Filosofia, vol. 51 no. 122, Belo Horizonte, July/Dec. 2010.

«E perfino circa quegli esseri che non presentano attrattive sensibili, tuttavia, al livello dell’osservazione scientifica la natura che li ha foggiati offre grandissime gioie a chi sappia comprenderne le cause, cioè sia autenticamente filosofo […]. Non si deve dunque nutrire un infantile disgusto verso lo studio dei viventi più umili: in tutte le realtà naturali v’è qualcosa di meraviglioso».

Aristotele, De partibus animalium ,I, 5, 645 a 7-17 (traduzione di Enrico Berti).

Aristotele – Questa è la vita secondo intelletto: vivere secondo la parte più nobile che è in noi

Aristotele (384-322 a.C.) – La «crematistica»: la polis e la logica del profitto. Il commercio è un’arte più scaltrita per realizzare un profitto maggiore. Il denaro è l’oggetto del commercio e della crematistica. Ma il denaro è una mera convenzione, priva di valore naturale.

Aristotele (384-322 a.C.) – La mano di Aristotele: più intelligente dev’essere colui che sa opportunamente servirsi del maggior numero di strumenti; la mano costituisce non uno ma più strumenti, è uno strumento preposto ad altri strumenti.

Aristotele (384-322 a.C.) – Da ciascun seme non si forma a caso una creatura qualunque. La nascita viene dal seme.

Aristotele (384-322 a.C.) – In tutte le cose naturali si trova qualcosa di meraviglioso.

Aristotele (384-322 a.C.) – Se l’intelletto costituisce qualcosa di divino rispetto all’essere umano, anche la vita secondo l’intelletto sarà divina rispetto alla vita umana. Per quanto è possibile, ci si deve immortalare e fare di tutto per vivere secondo la parte migliore che è in noi

Aristotele (384-322 a.C.) – Se uno possiede la teoria senza l’esperienza e conosce l’universale ma non conosce il particolare che vi è contenuto, più volte sbaglierà la cura, perché ciò cui è diretta la cura è, appunto, l’individuo particolare.

Aristotele (384-322 a.C.) – Diventiamo giusti facendo ciò che è giusto. Nessuno che vuol diventare buono lo diventerà senza fare cose buone. Il fine deve essere ipotizzato come un inizio perché il fine è l’inizio del pensiero, e il completamento del pensiero è l’inizio di azione. ⇒ Una Trilogia su Aristotele: «Sistema e sistematicità in Aristotele». «Immanenza e trascendenza in Aristotele». «Teoria e prassi in Aristotele».

Aristotele (384-322 a.C.) – Le radici della ‘paideia’ sono amare, ma i frutti sono dolci. Il modello più razionale di ‘paideia’ abbisogna di tre condizioni: natura, apprendimento, esercizio.

Aristotele (384-322 a.C.) – La virtù è uno stato abituale che orienta la scelta, individua il giusto mezzo e lo sceglie. Il male ha la caratteristica dell’illimitato, mentre il bene ha la caratteristica di ciò che è limitato.

Aristotele (384-322 a.C.) – Tutti gli uomini per natura tendono al sapere. L’intelletto è quanto di più elevato si possa pensare, è il «toccare» il vero, rappresenta la realtà più divina ed eccellente che c’è in noi.

Aristotele, La mano è azione: afferra, crea, a volte si direbbe che pensi. La mano ha fatto l’uomo, è l’uomo stesso, è lo strumento degli strumenti. In verità il pensiero si impone come artigianale così come la mano.

Aristotele (384-322 a.C.) – La poesia è qualche cosa di più filosofico e di più elevato della storia. La poesia tende piuttosto a rappresentare l’universale, la storia il particolare

Aristotele (384-322 a.C.) – In qualunque campo si raggiungerebbe la migliore visione della realtà, se si guardassero le cose nel loro processo di sviluppo e fin dalla prima origine.

Aristotele (384-322 a.C.) – Il fatto di vivere è comune anche alle piante. Ciò di cui andiamo in cerca per l’uomo è qualcosa di specifico. Il bene umano risulta essere l’attività dell’anima secondo virtù in una vita umana compiuta, in atto nel senso più proprio. un solo giorno o un breve periodo di tempo non rendono beato e felice nessuno.

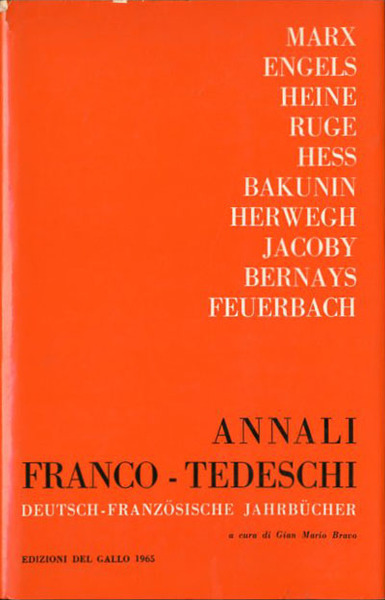

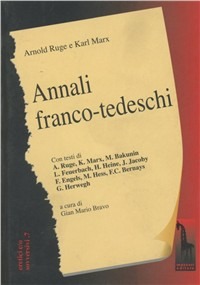

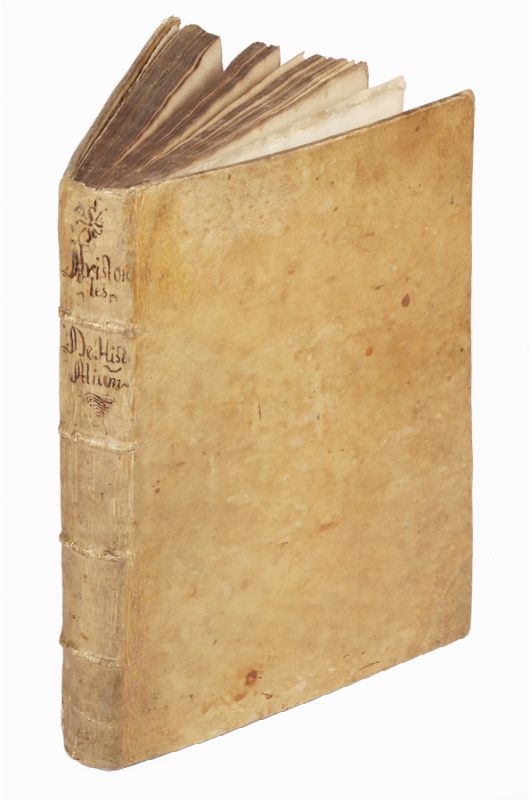

Nell’immagine in evidenza:

Ristampa dell’edizione del 1524. Contiene i tre principali trattati di biologia di Aristotele (De historia animalium, De partibus animalium e il De generatione animalium) conosciuti a partire dal Cinquecento con il titolo di De Animalibus, nella traduzione di Teodoro Gaza e in quella parziale di Pietro Alcionio. Cfr. Schreiber, Colines 96.

Enrico Berti – La mia esperienza nella filosofia italiana di oggi.

Enrico Berti – Per una nuova società politica

Enrico Berti – La capacità che una filosofia dimostra di risolvere i problemi del proprio tempo è la condizione necessaria, anche se non sufficiente, perché essa sia giudicata eventualmente capace di risolvere i problemi di altri tempi, o del nostro tempo, e dunque possa essere considerata veramente “classica”.

Enrico Berti – Ciò che definisce l’uomo è anzitutto la parola. Non è del tutto appropriata la traduzione latina della definizione di uomo messa in circolazione dalla scolastica medievale, cioè animal rationale, la quale si basa sulla traduzione di logos con ratio. Certamente l’uomo è anche animale razionale, ma il concetto di logos è molto più ricco di quello di “ragione”.

Enrico Berti – Nichilismo moderno e postmoderno

Enrico Berti – È risonata più volte la proclamazione heideggeriana della fine dell’epoca della metafisica. Di fatto è esistita, e quindi ha una storia. Anche le più famose negazioni di essa sono state ridimensionate, e la metafisica appare oggi ancora viva e vigorosa.

Enrico Berti – Nessuno vorrà ritornare a concezioni metastoriche e disincarnate della filosofia. Il far filosofia non può essere infatti un’attività a buon mercato, non comportante alcun rischio, ma deve costar caro […].

Enrico Berti – «Scritti su Heidegger».

Enrico Berti – Recensione al libro di Maurizio Migliori, «Il “Sofista” di Platone. Valore e limiti dell’ontologia». Per migliori il “Sofista” mostra che in Platone l’amore del dialogo supera ogni desiderio di affermare tesi particolari.

Enrico Berti – La crematistica va contro la stessa natura dell’uomo, è ingiusta e immorale. Vorrei una città in cui l’uomo realizzi tutte le proprie capacità, non solo fisiche, ma anche spirituali, per mezzo dell’educazione, dell’arte, della scienza, della filosofia.

Enrico Berti – Aristotele non era un teologo.

Enrico Berti – La fortuna di Aristotele nella storia della cultura. Oggi le sue idee sono tornate in auge in tanti modi: come l’irreversibilità del tempo di I. Prigogine, l’unità mente-corpo o il continuo matematico in R. Thom. Fanno sorridere le accuse rivolte ad Aristotele da Heidegger e dai suoi inconsci epigoni.

Enrico Berti – Pensare con la propria testa? La filosofia deve essere insegnata a tutti per sviluppare in ciascuno la razionalità, lo spirito critico, la capacità di “pensare con la propria testa”. Filosofare significa fare filosofia insieme con i grandi filosofi, “confilosofare” con loro.

Enrico Berti – Il platonismo ha il grande merito di mostrare che c’è un’altra possibilità, che dunque la giustizia è possibile. Un messaggio che lascia indifferente chi se la spassa, ma non chi soffre, lotta e spera. Non si tratta, con buona pace di Nietzsche, di nichilismo, né passivo né attivo, né, con altrettanta pace di Heidegger, di oblìo dell’essere, ma di autentico impegno, filosofico, etico e politico.

Enrico Berti – Nuovi studi aristotelici. Volume V – Dialettica – Fisica – Antropologia – Metafisica

Enrico Berti – Il dio di Aristotele.