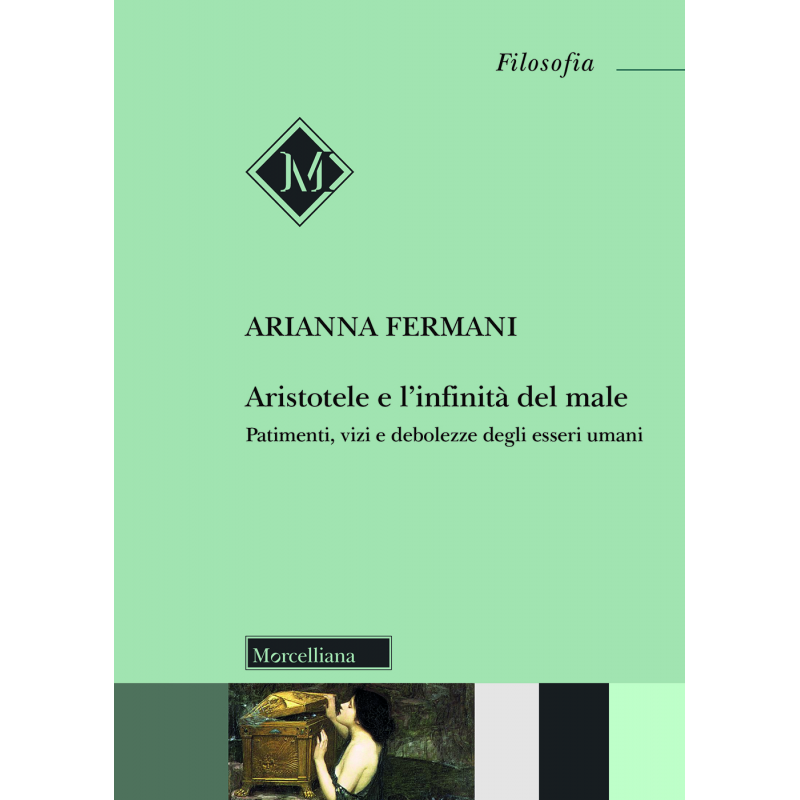

Arianna Fermani – Aristotele e l’infinità del male. Patimenti, vizi e debolezze degli esseri umani

Arianna Fermani

Aristotele e l’infinità del male

Patimenti, vizi e debolezze degli esseri umani

Un Aristotele nuovo e inatteso, attualissimo per capire le nostre vite e il nostro mondo. Il libro mostra come quella aristotelica sia tutt’altro che un’etica pacificata e come l’essere umano sperimenti e compia il male in molti modi. Il confronto serrato con la riflessione di Aristotele sul male morale – estremamente articolata e affascinante nelle Etiche, nella Retorica e nella Metafisica – mette a nudo sofferenze, vizi e debolezze degli esseri umani. Quasi che per Aristotele l’esistenza umana oscillasse tra desiderio di una vita felice e problematicità della sua realizzazione.

***

Arianna Fermani insegna Storia della Filosofia Antica all’Università di Macerata. Tra le sue pubblicazioni: Vita felice umana: in dialogo con Platone e Aristotele (2006); L’etica di Aristotele, il mondo della vita umana (2012); By the Sophists to Aristotle through Plato. The necessity and utility of a Multifocal Approach (2016). Ha tradotto, per Bompiani: Aristotele, Le tre Etiche (2008), Topici e Confutazioni Sofistiche (in Aristotele, Organon, 2016).

Ecco, cliccando qui, l’elenco delle sue pubblicazioni.

|

Il volume è arrivato al II posto al Premio Nazionale di Filosofia 2020

|

Recensione su IL SOLE 24 ORE (15/03/2020)

Recensione su IL SOLE 24 ORE (15/03/2020)

Arianna Fermani – L’educazione come cura e come piena fioritura dell’essere umano. Riflessioni sulla Paideia in Aristotele

Arianna Fermani – La nostra vita prende forma mediante il processo educativo, con una paideia profondamente attenta alla formazione armonica dell’intera personalità umana per renderla libera e felice.

Arianna Fermani – L’armonia è il punto in cui si incontra e si realizza la meraviglia. Da sempre armonia e bellezza vanno insieme.

Arianna Fermani – VITA FELICE UMANA. In dialogo con Platone e Aristotele. il confronto con le riflessioni etiche di Platone e Aristotele permette di dipanare i numerosi fili che costituiscono la trama di ogni esistenza umana

Arianna Fermani – Divorati dal pentimento. Sguardi sulla nozione di metameleia in Aristotele

Arianna Fermani – Mino Ianne, Quando il vino e l’olio erano doni degli dèi. La filosofia della natura nel mondo antico

Arianna Fermani – Nel coraggio, nella capacità di vincere o di contenere il proprio dolore, l’uomo riacquisisce tutta la propria potenza, la propria forza, la propria dignità di uomo. Senza coraggio l’uomo non può salvarsi, non può garantirsi un’autentica salus.

Arianna Fermani – Fare di se stessi la propria opera significa realizzarsi, dar forma a ciò che si è solo in potenza. attraverso l’energeia, e nell’energeia, l’essere umano si realizza come ergon, si fa opera. Chi ama, nutrendosi di quell’energeia incessante che è l’amore, scrive la sua storia d’amore, realizza il suo ergon, la sua opera. È solo amando che un amore può essere realizzato, esattamente come è solo vivendo bene che la vita buona prende forma

Arianna Fermani – Recensione al volume di Enrico Berti, «Nuovi studi aristotelici. III – Filosofia pratica».

Arianna Fermani – «Vita felice umana. In dialogo con Platone e Aristotele». Si è felici perché la vita ha acquisito un orientamento, si è affrancata dalla sua nudità, dalla sua esposizione alla morte, dalla semplice sussistenza. Una vita dotata di senso. Felicità come pienezza, come attingimento pieno del ‘telos’ lungo tutto il tragitto della vita.

Arianna Fermani – «Senza la speranza è impossibile trovare l’insperato». La speranza “antica”, tra páthos e areté.

Arianna Fermani

«Senza la speranza è impossibile trovare l’insperato»

La speranza “antica”, tra páthos e areté

ISBN 978-88-7588-258-7, 2020

indice – presentazione – autore – sintesi

Questo contributo intende riflettere sulla – antica e, insieme, attualissima – nozione di speranza a partire da una breve indagine etimologico-semantica (a cui si torna, chiudendo il cerchio, al termine del saggio), nella convinzione che la riflessione sulle parole e sulle loro origini possa donare alcune feconde piste al pensiero.

Il breve saggio si snoda lungo due linee direttrici fondamentali: la speranza come páthos, ovvero come passione, sentimento o desiderio, e la speranza come areté, ovvero come “virtù”, nozione che, nel senso greco e, più nello specifico, aristotelico del termine, implica la capacità di amministrare correttamente la passione. In questo secondo caso, inoltre, si assiste alla messa in campo di un “versante attivo della speranza”, che chiama in causa il soggetto agente e volente, che ha il compito di dare forma al suo desiderio. Qui il “sogno ad occhi aperti” diventa prassi, si fa progetto.

L’itinerario si interseca in molti modi ad altre fondamentali nozioni, tra cui, solo per indicarne alcune, quella di paura (che si configura come una passione che dirige il soggetto nella direzione opposta rispetto alla speranza), quella di rischio (a cui la originaria vocazione all’“apertura” prodotta dalla speranza è intimamente connesso e che richiede, a sua volta, un’opera di “saggia amministrazione”) e quella di fiducia (a cui la speranza è costitutivamente intrecciata e che chiama in causa un altro profilo della riflessione, affrontato al termine del saggio, quale quello educativo).

«La felicità è la vita stessa quando viene vissuta al meglio: si è felici perché si vive bene, perché la vita ha acquisito un peso, una direzione, un orientamento, perché la vita si è affrancata dalla sua nudità, dalla sua esposizione alla morte, dalla semplice e anonima sussistenza, trasformandosi in una vita dotata di senso, in una individuale e particolarissima consistenza. […] felicità intesa come pienezza, come attingimento pieno del telos. Se il telos è interno all’energeia che lo produce, se il fine è contenuto nell’azione ed è indistinguibile da essa, allora è impossibile pensare ad una felicità che risieda escludivamente nel bersagio e non anche lungo i passi che conducono al suo raggiungimento […] lungo tutto il tragitto della vita».

Arianna Fermani, Vita felice umana, 2006.

«[…] il problema della vita nel suo complesso a qualcuno di noi può sembrare meno impellente di quanto non sembrasse a Socrate. Epure la sua domanda ci incalza ancora oggi e reclama l’impegno a riflettere sulla nostra vita nel suo complesso, e cioè nella totalità dei suoi aspetti e in tutta la sua profondità».

Bernard Williams, L’etica e i limiti della filosofia, 1985.

Nel concetto della filosofia come domanda totale, problematicità pura, e perciò metafisica, risiede la classicità del pensiero antico. […] Se la filosofia rinuncia al suo carattere di domanda totale rinuncia al […] senso antico della filosofia, intesa come acquisizione perenne dello spirito, come vero κτῆμα εἰς ἀεί [possesso pe sempre]».

Enrico Berti, Quale senso ha oggi studiare la filosofia antica, 1965.

«ὡς ἡδὺ καὶ μακάριον τὸ κτῆμα» [quanto soave e felice è il possesso della filosofia].

Platone, Repubblica, 496 c.

«[…] il movimento nel quale è contenuto anche il fine è anche azione. […] Uno che vive bene, ad esempio, ad un tempo ha anche ben vissuto, ed uno che è felice, ad un tempo è stato anche felice».

Aristotele, Metafisica, IX, 6, 1048 b.

«κτῆμά τε ἐς αἰεὶ μᾶλλον ἢ ἀγώνισμα ἐς τὸ παραχρῆμα ἀκούειν ξύγκειται».

Tucidide, Storie, I, 22.

Note sul testo

Il saggio si propone di riflettere sul modello classico del bios teleios, cioè della felicità della vita nella sua totalità, cercando di mostrare come il dialogo con gli antichi fornisca ancora “utili” schemi concettuali. Più in particolare si cerca di mostrare come il confronto con le riflessioni etiche di Platone e Aristotele permetta di dipanare i numerosi fili che costituiscono la trama di ogni esistenza umana (come i dolori, i piaceri, l’ampia gamma di beni e di risorse che la costituiscono), e di individuare alcuni rilevanti nodi concettuali (tra cui, ad esempio, quello di “misura”) che costituiscono la semantica della nozione di eudaimonia. Il modello antico di eudaimonia come eu prattein, inoltre, cioè come capacità strategica di “giocar bene”, sembra risultare particolarmente fecondo, invitando ad interrogarsi sulle modalità di attuazione della vita felice e sulla gestione di tutto ciò che ad ogni esistenza si offre per una “prassi di felicità”.

Prefazione di Salvatore Natoli

1.1. Domanda “di” felicità

1.2.1. Felicità: una questione terminologica

1.2.2. Felicità e forme di vita

2.1. L’esperienza del dolore

2.1.1. Il dolore come accadimento

2.1.2. Le forme del dolore

2.2. Cicatrizzazione del dolore e cura di sé

2.2.1. Approcci al dolore

2.2.2. Cura del dolore e cura di sé

2.2.3. L’assunzione del dolore

2.3. Concludendo

3.1. L’esperienza del piacere

3.2. Fenomenologia del piacere

3.2.1. Il piacere nell’orizzonte della corporeità

3.2.2. Dinamiche piacevoli e dolorose

3.2.5. Piaceri e criteri di scelta

3.3. Il ruolo del piacere nella vita felice

4.1. Profili della virtù: tentativi di un recupero

4.1.1. Virtù come eccellenza

4.1.2. Virtù come forza

4.1.3. Virtù come disposizione

4.1.4. Virtù come giusto mezzo

4.2. La virtù come architettonica della felicità

4.2.1. Vita felice e accordata: la virtù come musica

4.2.2. Vita felice e ordinata: la virtù come misura

4.2.3. La virtù come arte del vivere bene

5.1. Primi approcci al problema

5.2. Felicità e fortuna

5.2.1. Lampi di felicità, colpi di fortuna

5.2.2. Fortuna e virtù

5.2.3. Felicità e fortuna: osservazioni conclusive

5.3. Felicità e amministrazione dei beni

5.3.1. Il possesso e l’utilizzo di due beni supremi: la sophia e la phronesis

1.1. Vita felice e buon utilizzo dei propri talenti

1.1.1. Per una eudaimonia nell’orizzonte della physis

1.1.2. Felicità al singolare, felicità al plurale

1.2. Eudaimonia come ritrovamento e buona allocazione del proprio daimon

1.2.1. Felicità come consapevolezza

1.2.2. Percorsi esistenziali e traiettorie di felicità

1.3. Saggezza e sapienza di fronte alla felicità

2.1. Felicità tra esperienze di pienezza e pienezza di vita

2.1.1. Tentativi di articolazione della nozione di pienezza

2.3. La difficoltà di far spuntare le ali: la felicità come conquista

2.3.1. Felicità pienamente consapevole e pienamente umana

2.4. Riflessioni conclusive

1. Per concludere

2. Vita felice umana: appunti di viaggio

1. Dizionari e lessici

2. Testi antichi

3. Testi moderni e contemporanei

4. Letteratura critica e studi generali

In copertina: immagine di Alessandra Mallamo ©2019

«Le ferite non scompaiono mai del tutto, soprattutto se profonde […] tuttavia, anche se non scompaiono, possono cicatrizzare. In questa cicatrice, che è, contemporaneamente, segno del patimento e sintomo di guarigione, si gioca la possibilità, per l’uomo che ha incontrato la morte e il dolore e che di fronte ad essi ha sofferto, di “ricominciare” a vivere», A. Fermani, Vita felice umana. In dialogo con Platone e Aristotele.

Tra le molte pubblicazioni di Arianna Fermani

-

-

-

Sem título-1 -

-

-

-

-

-

-

-

-

Arianna Fermani

L’educazione come cura e come piena fioritura dell’essere umano. Riflessioni sulla Paideia in Aristote

| indice – presentazione – autore – sintesi |

«Non è una differenza da poco il fatto che subito fin dalla nascita veniamo abituati in un modo piuttosto che in un altro ma, al contrario, è importantissimo o, meglio, è tutto» (Etica Nicomachea, II, 1, 1103 b 23-25).

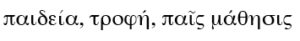

Questo contributo mira a mettere a fuoco il tema dell’educazione di Aristotele, mostrando come tale riflessione risulti essere originale ed attuale. L’indagine prende avvio dall’esame delle occorrenze di alcuni lemmi all’interno del corpus del filosofo particolarmente significativi rispetto al tema della educazione, come ad esempio

Si intende mostrare come la riflessione aristotelica sulla paideia, oltre ad un utilizzare una specifica metodologia di indagine, si muova all’interno di due fondamentali scenari educativi: nel primo (che a sua volta si articola in una serie di sotto-questioni, come ad esempio il tema dell’insegnabilità della virtù o quello dell’emotional training e dell’educazione delle passioni) l’educazione precede l’etica, mentre nel secondo l’educazione consiste nell’etica, secondo il fondamentale modello teorico dell’energeia.

Arianna Fermani è Professoressa Associata in Storia della Filosofia Antica all’Università di Macerata. Le sue ricerche vertono principalmente sull’etica antica e, più in particolare, aristotelica, e su alcuni snodi del pensiero politico e antropologico di Platone e di Aristotele. È Membro dell’Associazione Internazionale “Collegium Politicum” e dell’ “International Plato Society”. È membro del Consiglio Direttivo Nazionale della SISFA (Società Italiana di Storia della Filosofia Antica), e Direttrice della Scuola Invernale di Filosofia Roccella Scholé: Scuola di Alta Formazione in Filosofia “Mario Alcaro”. È Presidente della Sezione di Macerata della Società Filosofica Italiana. Ecco, cliccando qui, l’elenco delle sue pubblicazioni.

Arianna Fermani, Vita felice umana. In dialogo con Platone e Aristotele, Editore: eum, 2006 [prima edizione]

Il saggio si propone di riflettere sul modello classico del bios teleios, cioè della felicità della vita nella sua totalità, cercando di mostrare come il dialogo con gli antichi fornisca ancora “utili” schemi concettuali. Più in particolare si cerca di mostrare come il confronto con le riflessioni etiche di Platone e Aristotele permetta di dipanare i numerosi fili che costituiscono la trama di ogni esistenza umana (come i dolori, i piaceri, l’ampia gamma di beni e di risorse che la costituiscono), e di individuare alcuni rilevanti nodi concettuali (tra cui, ad esempio, quello di “misura”) che costituiscono la semantica della nozione di eudaimonia. Il modello antico di eudaimonia come eu prattein, inoltre, cioè come capacità strategica di “giocar bene”, sembra risultare particolarmente fecondo, invitando ad interrogarsi sulle modalità di attuazione della vita felice e sulla gestione di tutto ciò che ad ogni esistenza si offre per una “prassi di felicità”.

***

Arianna Fermani, L’etica di Aristotele: il mondo della vita umana, Editore: Morcelliana, 2012

Utilizzando tutte e tre le Etiche aristoteliche, Arianna Fermani, con questo volume, offre un’ulteriore prova dell’attualità e utilità dell’etica dello Stagirita e di un pensiero che, esplicitamente e costitutivamente, mostra che ogni realtà “si dice in molti modi”. Gli schemi che l’intelligenza umana elabora devono essere molteplici e vanno tenuti, per quanto possibile, “aperti”. Questo determina la presenza di “figure” concettuali estremamente mobili e intrinsecamente polimorfe, figure che il Filosofo attraversa lasciando che i loro profili, pur nella loro diversità e, talvolta, persino nella loro incompatibilità, convivano.

La verifica di questa metodologia passa attraverso l’approfondimento di alcune nozioni-chiave, dando vita ad un percorso che, con proposte innovative e valorizzazioni di elementi finora sottovalutati dagli studiosi, si snoda lungo tre linee direttrici fondamentali: quelle di vizio e virtù, quella di passione e, infine, quella di vita buona.

Sommario

Ringraziamenti

Premessa

I “Pensiero occidentale” vs “pensiero orientale”: alcune precisazioni

II “Essere” e “dirsi in molti modi”

Introduzione

I. Per un “approccio unitario” ad Aristotele

II. Autenticità delle tre Etiche

III. Obiettivi e struttura del lavoro

PRIMA PARTE Percorsi di attraversamento delle figure di vizio e virtù

Capitolo primo: Giustizia e giustizie

Capitolo secondo: La fierezza

Capitolo terzo: Sui molti modi di dire “amicizia

Capitolo quarto: Lungo i sentieri della continenza e dell’incontinenza

Capitolo quinto: La philautia: tra “egoismo” e “amor proprio”

Capitolo sesto: Modulazioni della nozione di vizio

SECONDA PARTE: Percorsi di attraversamento della nozione di passione

Capitolo primo: La passione come nozione “in molti modi polivoca”

Capitolo secondo: Le metamorfosi del piacere

Capitolo terzo: Articolazioni della nozione di pudore

TERZA PARTE: Percorsi di attraversamento della nozione di vita buona

Capitolo primo: Dio, il divino e l’essere umano: sui molti modi di essere virtuosi e felici

Capitolo secondo: La questione dell’autosufficienza

Capitolo terzo: Natura/nature, virtù, felicità

Capitolo quarto: Verso la felicitàlungo le molteplici rotte della phronesis

Capitolo quinto: La felicità si dice in molti modi

Conclusioni

Bibliografia

Indice dei nomi

***

Aristotele, Le tre etiche. Testo greco a fronte, Editore: Bompiani, 2008.

In un unico volume e con testo greco a fronte le tre grandi opere morali di Aristotele: l’”Etica niconomachea”, l”Etica eudemia” e la “Grande etica”. Questi tre scritti rappresentano tutta la riflessione etica dell’Occidente, e il punto di partenza di ogni discorso filosofico sul fine della vita umana e sui mezzi per raggiungerlo, sul bene e sul male, sulla libertà e sulla scelta morale, sul significato di virtù e di vizio. La raccolta costituisce un unicum, poichè contiene la prima traduzione in italiano moderno del trattato “Sulle virtù e sui vizi”. Un ampio indice ragionato dei concetti permette di individuare le articolazioni fondamentali delle nozioni e degli snodi più significativi della riflessione etica artistotelica. Tramite la presentazione, contenuta nel seggio introduttivo, dei principali problemi storico-ermeneutici legati alla composizione e alla trasmissione delle quattro opere, e di un quadro sinottico dei contenuti delle opere stesse, è possibile visualizzare la struttura complessiva degli scritti e le loro reciproche connessioni.

***

Platone e Aristotele. Dialettica e logica

Curatori: M. Migliori, A. Fermani

Editore:Morcelliana, 2008

Il confronto tra Platone ed Aristotele è stato interpretato, per lo più, come una opposizione tra modelli conoscitivi: da un lato la dialettica, intesa come il culmine del sapere, dall’altro la logica, intesa come l’insieme delle tecniche per ben argomentare, al di là delle pretese platoniche di una supremazia della dialettica. Ma ha ancora un fondamento filologico e storico questa contrapposizione? Un interrogativo che – nei saggi qui raccolti di alcuni dei più autorevoli interpreti del pensiero antico – mette capo a una pluralità di scavi, storiografici e teoretici. Scavi che invitano a una lettura dei testi platonici ed aristotelici nella loro complessità: emergono inaspettati intrecci e molteplici significati dei termini stessi di dialettica e logica in entrambi i pensatori. Non solo la dialettica platonica ha un suo rigore, ma la stessa logica aristotelica ha affinità, pur nelle differenze, con le procedure argomentative della dialettica. Una prospettiva ermeneutica che interessa non solo lo storico della filosofia antica, ma chiunque abbia a cuore le radici greche delle nostra immagine di ragione.

***

Maurizio Migliori, Linda M. Napolitano Valditara, Arianna Fermani, Interiorità e anima: la psychè in Platone

Vita e Pensiero, 2007

Il concetto di anima, una delle più grandi “invenzioni” del mondo greco, figura teorica che ha attraversato e segnato la storia dell’intero Occidente, trova in Platone il primo fondamentale inquadramento filosofico. Non si tratta solo di una tematica dal significato metafisico e religioso: nell’approfondire i molteplici temi che questo concetto attiva emergono naturalmente, già nel filosofo ateniese, tutte le questioni connesse alla spiritualità e allo psichismo umano, con le loro conseguenze etiche. In questo senso l’”anima” apre la strada a un infinito processo di approfondimento e di scoperta dell’interiorità del soggetto. Non a caso questo tema compare in molti testi platonici, in particolare nei dialoghi. Da questa prima elaborazione scaturirono luci e ombre, soluzioni di antichi problemi e nuove domande, di non meno difficile soluzione, anzi tanto complesse da essere ancora oggi messe a tema. Sui molteplici aspetti di queste tematiche filosofiche alcuni tra i maggiori studiosi di Platone si confrontano nel presente volume, avanzando proposte spesso assolutamente innovative, anche per quanto riguarda l’utilizzo di testi sottovalutati, o addirittura quasi ignorati dagli studi precedenti, con una dialettica che dà modo al lettore sia di verificare la capacità ermeneutica delle diverse impostazioni, sia di riscoprire la ricchezza del contributo platonico rispetto a problemi con cui lo stesso pensiero contemporaneo torna positivamente a misurarsi.

***

Humanitas (2016). Vol. 1: L’inquietante verità nel pensiero antico.

Curatore: A. Fermani, M. Migliori

Editore: Morcelliana, 2016

Editoriale: I. BertolettI, “Humanitas” 1946-2016. Identità e trasformazioni di un’idea l’inquietante verità. La riflessione anticaa cura di Arianna Fermani e Maurizio Migliori M. Migliori, Presentazione F. Eustacchi, Vero-falso in Protagora e Gorgia. Una posizione aporetica ma non relativista M. Migliori, Platone e la dimensione umana del verol. Palpacelli, Vero e falso si apprendono insieme. Il vero e il falso filosofo nell’Eutidemo di Platonea. Fermani, Aristotele e le verità dell’etica G.A. Lucchetta, Dire il falso per conoscere il vero. Aristotele, Fisica ii 1, 193a7) F. Mié, Truth, Facts, and Demonstration in Aristotle. Revisiting Dialectical Art and Methoda. longo, I paradossi nell’Ippia minore di Platone. La critica di Aristotele, Alessandro di Afrodisia e Asclepioe. Spinelli, Sesto Empirico contro alcuni strumenti dogmatici del vero. Note e rassegne F. De Giorgi, Il dialogo nel pontificato di Paolo VI G. Cittadini, Filippo Neri. Una spiritualità per il nostro tempo.

***

J. Rowe, Arianna Fermani, Il ‘simposio’ di Platon

Academia Verlag, 1998

Cinque lezioni sul dialogo con un ulteriore contributo sul ‘Fedone’ e una breve discussione con Maurizio Migliori e Arianna Fermani; 27-29 marzo 1996, Università di Macerata, Dipartimento di filosofia e scienze umane, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli studi filosofici.

***

Arianna Fermani, “Brividi di bellezza” e desiderio di verità

“Brividi di bellezza” e desiderio di verità in Bellezza e Verità;

Brescia, Morcelliana, 2017; pp. 195 – 203

***

ARISTOTELE E I PROFILI DEL PUDORE

Arianna Fermani

Vita e Pensiero, Rivista di Filosofia Neo-Scolastica

Rivista di Filosofia Neo-Scolastica

Vol. 100, No. 2/3 (Aprile-Settembre 2008), pp. 183-202

***

Studi su ellenismo e filosofia romana

Curatori: F. Alesse, A. Fermani, S. Maso

Editore: Storia e Letteratura, 2017

In questo volume vengono raccolti cinque saggi sul pensiero filosofico greco nell’età romana. Le linee di ricerca qui proposte toccano nello specifico questioni attinenti alla filosofia stoica, a quella epicurea, a quella cinico-sofistica e all’aristotelismo di epoca imperiale.

***

Arianna Fermani,

Essere “divorati dal pentimento”.

Sguardi sulla nozione di metameleia in Aristotele

in THAUMÀZEIN; n. 2 (2014); Verona, pp. 225-246