«Non a caso entrambe le grandi opere della maturità di Marx che si accingono a presentare la società capitalistica iniziano con l’analisi della merce. Infatti, non esiste problema che non rimandi in ultima analisi a questa questione e la cui soluzione non debba essere ricercata in quella dell’enigma della struttura della merce … L’essenza della struttura di merce consiste nel fatto che un rapporto, una relazione tra persone riceve il carattere della cosalità e quindi un’”oggettualità spettrale” che occulta nella sua legalità autonoma, rigorosa, apparentemente conclusa e razionale, ogni traccia della propria essenza fondamentale: il rapporto tra uomini … Questo trasformarsi in merce di una funzione umana rivela con la massima pregnanza il carattere disumanizzato e disumanizzante del rapporto di merce» (G. Lukács, Storia e Coscienza di classe, pp. 107-108, 1988).

A prima vista, una merce sembra una cosa triviale, ovvia. Dalla sua analisi, risulta che è una cosa imbrogliatissima, piena di sottigliezza metafisica e di capricci teologici.

Finché è valore d’uso, non c’è nulla di misterioso in essa, sia che la si consideri dal punto di vista che soddisfa, con le sue qualità, bisogni umani, sia che riceva tali qualità soltanto come prodotto di lavoro umano. È chiaro come la luce del sole che l’uomo con la sua attività cambia in maniera utile a se stesso le forme dei materiali naturali. P. es. quando se ne fa un tavolo, la forma del legno viene trasformata. Ciò non di meno, il tavolo rimane legno, cosa sensibile e ordinaria.

Ma appena si presenta come merce, il tavolo si trasforma in una cosa sensibilmente sovrasensibile. Non solo sta coi piedi per terra, ma, di fronte a tutte le altre merci, si mette a testa in giù, e sgomitola dalla sua testa di legno dei grilli molto più mirabili che se cominciasse spontaneamente a ballare.

Dunque, il carattere mistico della merce non sorge dal suo valore d’uso. E nemmeno sorge dal contenuto delle determinazioni di valore. Poiché: in primo luogo, per quanto differenti possano essere i lavori utili o le operosità produttive, è verità fisiologica ch’essi sono funzioni dell’organismo umano, e che tutte tali funzioni, quale si sia il loro contenuto e la loro forma, sono essenzialmente dispendio di cervello, nervi, muscoli, organi sensoriali, ecc. umani. In secondo luogo, per quel che sta alla base della determinazione della grandezza di valore, cioè la durata temporale di quel dispendio, ossia la quantità del lavoro: la quantità del lavoro è distinguibile dalla qualità in maniera addirittura tangibile. In nessuna situazione il tempo di lavoro che costa la produzione dei mezzi di sussistenza ha potuto non interessare gli uomini, benché tale interessamento non sia uniforme nei vari gradi di sviluppo. Infine, appena gli uomini lavorano in una qualsiasi maniera l’uno per l’altro, il loro lavoro riceve anche una forma sociale.

Di dove sorge dunque il carattere enigmatico del prodotto di lavoro appena assume forma di merce? Evidentemente, proprio da tale forma. L’eguaglianza dei lavori umani riceve la forma reale di eguale oggettività di valore dei prodotti del lavoro, la misura del dispendio di forza-lavoro umana mediante la sua durata temporale riceve la forma di grandezza di valore dei prodotti del lavoro, ed infine i rapporti fra i produttori, nei quali si attuano quelle determinazioni sociali dei loro lavori, ricevono la forma d’un rapporto sociale dei prodotti del lavoro.

L’arcano della forma di merce consiste dunque semplicemente nel fatto che tale forma rimanda agli uomini come uno specchio i caratteri sociali del loro proprio lavoro trasformati in caratteri oggettivi dei prodotti di quel lavoro, in proprietà sociali naturali di quelle cose, e quindi rispecchia anche il rapporto sociale fra produttori e lavoro complessivo come un rapporto sociale di oggetti, avente esistenza al di fuori dei prodotti stessi.

Mediante questo quid pro quo i prodotti del lavoro diventano merci, cose sensibilmente sovrasensibili cioè cose sociali. Proprio come l’impressione luminosa di una cosa sul nervo ottico non si presenta come stimolo soggettivo del nervo ottico stesso, ma quale forma oggettiva di una cosa al di fuori dell’occhio. Ma nel fenomeno della vista si ha realmente la proiezione di luce da una cosa, l’oggetto esterno, su un’altra cosa, l’occhio: è un rapporto fisico fra cose fisiche. Invece la forma di merce e il rapporto di valore dei prodotti di lavoro nel quale essa si presenta non ha assolutamente nulla a che fare con la loro natura fisica e con le relazioni fra cosa e cosa che ne derivano. Quel che qui assume per gli uomini la forma fantasmagorica di un rapporto fra cose è soltanto il rapporto sociale determinato fra gli uomini stessi. Quindi, per trovare un’analogia, dobbiamo involarci nella regione nebulosa del mondo religioso. Quivi, i prodotti del cervello umano paiono figure indipendenti, dotate di vita propria, che stanno in rapporto fra di loro e in rapporto con gli uomini.

Così, nel mondo delle merci, fanno i prodotti della mano umana. Questo io chiamo il feticismo che s’appiccica ai prodotti del lavoro appena vengono prodotti come merci, e che quindi è inseparabile dalla produzione delle merci. Come l’analisi precedente ha già dimostrato, tale carattere feticistico del mondo delle merci sorge dal carattere sociale peculiare del lavoro che produce merci. Gli oggetti d’uso diventano merci, in genere, soltanto perché sono prodotti di lavori privati, eseguiti indipendentemente l’uno dall’altro. Il complesso di tali lavori privati costituisce il lavoro sociale complessivo. Poiché i produttori entrano in contatto sociale soltanto mediante lo scambio dei prodotti del loro lavoro, anche i caratteri specificamente sociali dei loro lavori privati appaiono soltanto all’interno di tale scambio. Ossia, i lavori privati effettuano di fatto la loro qualità di articolazioni del lavoro complessivo sociale mediante le relazioni nelle quali lo scambio pone i prodotti del lavoro e, attraverso i prodotti stessi, i produttori. Quindi a questi ultimi le relazioni sociali dei loro lavori privati appaiono come quel che sono, cioè, non come rapporti immediatamente sociali fra persone nei loro stessi lavori, ma anzi, come rapporti materiali fra persone e rapporti sociali fra le cose. Solo all’interno dello scambio reciproco i prodotti di lavoro ricevono un’oggettività di valore socialmente eguale, separata dalla loro oggettività d’uso, materialmente differente.

Questa scissione del prodotto del lavoro in cosa utile e cosa di valore si effettua praticamente soltanto appena lo scambio ha acquistato estensione e importanza sufficienti affinché cose utili vengano prodotte per lo scambio, vale a dire affinché nella loro stessa produzione venga tenuto conto del carattere di valore delle cose. Da questo momento in poi i lavori privati dei produttori ricevono di fatto un duplice carattere sociale. Da un lato, come lavori utili determinati, debbono soddisfare un determinato bisogno sociale, e far buona prova di sé come articolazioni del lavoro complessivo, del sistema naturale spontaneo della divisione sociale del lavoro; dall’altro lato, essi soddisfano soltanto i molteplici bisogni dei loro produttori, in quanto ogni lavoro privato, utile e particolare è scambiabile con ogni altro genere utile di lavoro privato, e quindi gli è equiparato. L’eguaglianza di lavori toto coelo differenti può consistere soltanto in un far astrazione dalla loro reale diseguaglianza, nel ridurli al carattere comune che essi posseggono, di dispendio di forza-lavoro umana, di lavoro astrattamente umano. Il cervello dei produttori privati rispecchia a sua volta questo duplice carattere sociale dei loro lavori privati, nelle forme che appaiono nel commercio pratico, nello scambio dei prodotti, quindi rispecchia il carattere socialmente utile dei loro lavori privati, in questa forma: il prodotto del lavoro deve essere utile, e utile per altri, e rispecchia il carattere sociale dell’eguaglianza dei lavori di genere differente nella forma del carattere comune di valore di quelle cose materialmente differenti che sono i prodotti del lavoro. Gli uomini dunque riferiscono l’uno all’altro i prodotti del loro lavoro come valori, non certo per il fatto che queste cose contino per loro soltanto come puri involucri materiali di lavoro umano omogeneo. Viceversa. Gli uomini equiparano l’un con l’altro i loro differenti lavori come lavoro umano, equiparando l’uno con l’altro, come valori, nello scambio, i loro prodotti eterogenei. Non sanno di far ciò, ma lo fanno.

Quindi il valore non porta scritto in fronte quel che è. Anzi, il valore trasforma ogni prodotto di lavoro in un geroglifico sociale. In seguito, gli uomini cercano di decifrare il senso del geroglifico, cercano di penetrare l’arcano del loro proprio prodotto sociale, poichè la determinazione degli oggetti d’uso come valori è loro prodotto sociale quanto il linguaggio. La tarda scoperta scientifica che i prodotti di lavoro, in quanto son valori, sono soltanto espressioni materiali del lavoro umano speso nella loro produzione, fa epoca nella storia dello sviluppo dell’umanità, ma non disperde affatto la parvenza oggettiva dei carattere sociale del lavoro. Quel che è valido soltanto per questa particolare forma di produzione, la produzione delle merci, cioè che il carattere specificamente sociale dei lavori privati indipendenti l’uno dall’altro consiste nella loro eguaglianza come lavoro umano e assume la forma del carattere di valore dei prodotti di lavoro, appare cosa definitiva, tanto prima che dopo di quella scoperta, a coloro che rimangono impigliati nei rapporti della produzione di merci: cosa definitiva come il fatto che la scomposizione scientifica dell’aria nei suoi elementi ha lasciato sussistere nella fisica l’atmosfera come forma corporea. Quel che interessa praticamente in primo luogo coloro che scambiano prodotti, è il problema di quanti prodotti altrui riceveranno per il proprio prodotto, quindi, in quale proporzione si scambiano i prodotti. Appena queste proporzioni sono maturate raggiungendo una certa stabilità abituale, sembrano sgorgare dalla natura dei prodotti del lavoro, cosicché p. es. una tonnellata di ferro e due once d’oro sono di egual valore allo stesso modo che una libbra d’oro e una libbra di ferro sono di egual peso nonostante le loro differenti qualità chimiche e fisiche.

Di fatto, il carattere di valore dei prodotti del lavoro si consolida soltanto attraverso la loro attuazione come grandezze di valore. Le grandezze di valore variano continuamente, indipendentemente dalla volontà, della prescienza, e dall’azione dei permutanti, pei quali il loro proprio movimento sociale assume la forma d’un movimento di cose, sotto il cui controllo essi si trovano, invece che averle sotto il proprio controllo. Occorre che ci sia una produzione di merci completamente sviluppata, prima che dall’esperienza stessa nasca la cognizione scientifica che i lavori privati – compiuti indipendentemente l’uno dall’altro, ma dipendenti l’uno dall’altro da ogni parte come articolazioni naturali spontanee della divisione sociale del lavoro – vengono continuamente ridotti alla loro misura socialmente proporzionale. Perché nei rapporti di scambio dei loro prodotti, casuali e sempre oscillanti, trionfa con la forza, come legge naturale regolatrice, il tempo di lavoro socialmente necessario per la loro produzione, così come p. es. trionfa con la forza la legge della gravità, quando la casa ci capitombola sulla testa. La determinazione della grandezza di valore mediante il tempo di lavoro è quindi un arcano, celato sotto i movimenti appariscenti dei valori relativi delle merci. La sua scoperta elimina la parvenza della determínazione puramente casuale delle grandezze di valore dei prodotti del lavoro, ma non elimina affatto la sua forma oggettiva.

Karl Marx, Il Capitale, Libro I.

Si può accedere ad ogni singola pagina pubblicata aprendo il file word

Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 12-08-2017)

Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 12-08-2017)

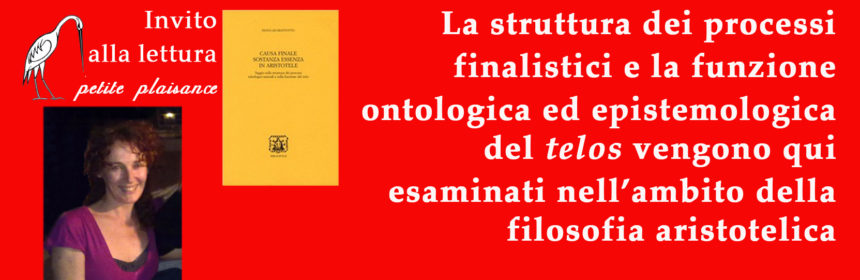

N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web e quindi considerati di pubblico dominio. Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo: info@petiteplaisance.it, e saranno immediatamente rimossi.

***********************************************

Seguici sul sito web

***********************************************

***********************************************

![]() Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 01-09-2017)

Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 01-09-2017)