Salvatore Bravo – Dove prende forma la felicità se non nell’incontro? Scopriamo allora in noi la virtù dello sguardo profondo che guarda nell’altro la “totalità” dove i più, invece, vedono solo “frammenti”. Saper guardare è “tenerezza” del logos che non rifiuta i suoi inciampi e i suoi limiti, ma ha fiducia nell’approssimarsi all’alterità, perché ha rinunciato all’autoreferenzialità e a ogni narcisistica postura.

«Nella domanda che nasce, si alimenta e dimora la filosofia. Invece, soprattutto in ambito accademico, perplessità e domande sembrano essere diventate qualcosa da temere a fronte della minacciata ostracizzazione da parte della comunità scientifica, che pretende una produzione “in serie” della conoscenza, oltre alla coerenza, alla verificabilità, e alla ripetibilità di procedure calcolabili: operazioni senza resto. […] Io parlo di quel resto, e cioè di quanto del riferimento antico eccede l’utilità scientifica, anche solo su un piano intuitivo, abitando invece una dimensione più simbolica e sacra, più umana o, anche, spirituale. […] Una ricerca che non sia profondamente connessa con la spiritualità del ricercatore è una ricerca sterile […]. La filosofia del tragico riguarda una spinta tutta simbolica e mitologica di aderenza alla vita. […] Questo lavoro intende dimostrare come per praticare la filosofia sia assolutamente inevitabile e necessario sporcarsi le mani immergendole nella materia mitologica, rivelando uno sguardo diverso anche su materie settoriali e molto ben standardizzate, che non siamo soliti trattare con un orientamento filosofico. […] La filosofia del tragico ci costringerà inevitabilmente a mettere in discussione tutto ciò che viene avulso dal mondo, nel parlare del mondo, e cioè, avulso dal divenire».

Alessandra Filannino Indelicato, Introduzione

Alessandra Filannino Indelicato

Per una filosofia del tragico

Tragedie greche, vita filosofica e altre vocazioni al dionisiaco

Prefazione di Claudia Baracchi

Mimesis Edizioni, Milano 2019, pp. 216, Euro 20

«Pochi sanno che Dioniso, il nume tutelare del teatro antico, è padre tanto della tragedia quanto della commedia, e che nel teatro della vita, proprio come durante uno spettacolo, abbiamo il compito di guardare, capire e fare spazio a ciò che succede, nostro malgrado. […] Coprendo e ricoprendo l’autentica densità del mito in se stesso, ammutolendolo e assottigliandone la profondità, non facciamo che seguire una modalità consumistica, anche di ricercare e di studiare».

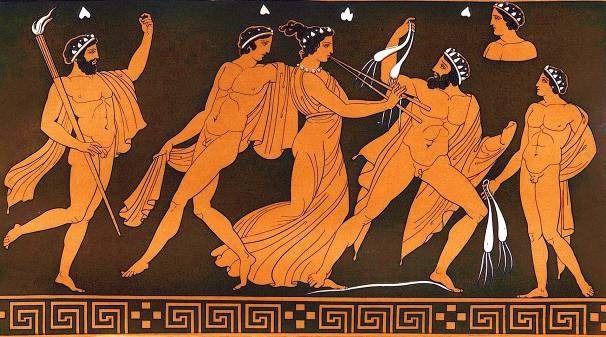

Ancora sentiamo levarsi dall’Antica Grecia il terribile pianto di un capro sacrificale. Alle urla strazianti di dolore si uniscono i canti commossi e le danze sfrenate in onore di Dioniso: la tragedia nasce come un sacro rituale di compartecipazione al ciclo di vita, morte e rinascita. Nell’epoca del consumismo e del “tutto subito”, abbiamo urgente bisogno di una filosofia del tragico, aperta alla complessità simbolica della vita. In questa direzione, l’Euripide di Baccanti ci consegna un Dioniso δαίμων (daimon), mediano, misterioso e contraddittorio; incarnazione dell’eccesso panico così come maestro di una puntuale presenza all’istante – l’autentico compito di ogni filosofia. Dioniso lo Straniero, ma secondo soltanto ad Atena nei festeggiamenti; Dioniso l’Androgino, l’irrazionale, l’addolorato: molteplici nomi tentano di definirlo, nessuno riesce mai a comprenderlo. Perché la filosofia dovrebbe dunque, e provocatoriamente, occuparsi del tragico? Cosa significa rispondere a una vocazione al dionisiaco? E perché questo ci riguarda?

Indice

Prefazione. Nello specchio di Dioniso

di Claudia Baracchi

Introduzione

Filosofie del tragico, mitologie e scienze umane

Prima parte

Capitolo I

La filosofia del tragico: scenografie rapsodiche, panorami insoliti

- Al cuore della filosofia del tragico: etica comefilosofia prima e vita filosofica

- Il tragico dell’origine: spinte genealogiche e miti originari a partire da Esiodo

- Appunti su μῦθος (mythos) e ἀλήθεια (alḕtheia) nellaRepubblica di Platone

- Sulla μίμησις (mìmēsis), sulla vita: Aristotele e l’arte omeopatica delle passion

- Cantando il capro, cantare la vita:Nietzsche e la tragedia come paesaggio d’anima

- Per un tragico entelechiale: il contributo di Ernst Bernhard

- Tracce e risonanze junghiane e kerenyane per una filosofia del tragico

- Nicole Loraux e la voce addolorata della tragedia antica

Capitolo II

Introduzione a Dioniso, il nume tutelare del teatro antico

- Dioniso il tragico, Dioniso il comico: una scelta di campo

- Feste rituali e festeggiamenti in onore di Dioniso

- Morte e rinascita come πολυμορφία (polymorphìa)

11.1 Il Polinomio: innumerevoli nomi, innumerevoli identità

11.2 L’animale, l’agreste e il vegetale: simboli sacri e rappresentazioni mondane

11.3 Δίγονος (Dìgonos) e Πενθεύς (Penthéus):il “nato-due-volte” e il “dio dalle insopportabili sofferenze”

11.4 Sussurri e segreti sui misteri dionisiaci: gli ἀπòῤῥητα (apòrrhēta)

Seconda Parte

Capitolo III

Ermeneutica simbolica e filosofia del tragico Dioniso nelle Baccanti di Euripide

- L’esercizio e il suo contesto

- Leggere il tragico

13.1 “Eccomi a Tebe”. Una divinità daimonica

13.2 “Dioniso, chiunque egli sia”. Un’identità inafferrabile

13.3 “Io lo vedevo e lui vedeva me” La disperante ambiguità dei dialoghi

13.4 “Un dio non dovrebbe assomigliare agli uomini nell’ira”. Dioniso, troppo umano

Conclusione. L’uscita danzante

Nel passaggio da εὐδαιμονία (eudaimonìa) a ἐνδαιμονία (endaimonìa)

Postfazione.

La tragedia che siamo, la tragedia che dovremmo essere consapevoli di essere

di Romano Màdera

Bibliografia

«[…] Alessandra Filannino Indelicato nella figura di Dioniso interroga la vita tragica, che è la vita in quanto tale, così come noi la conosciamo. Tragica perché sempre sul punto di andare in pezzi, tenuta insieme soltanto da uno sguardo che ne colga nessi e strutture là dove, nel fitto degli avvicendamenti e dei coinvolgimenti, ci adoperiamo ciecamente. Tenuta insieme da uno sguardo che ne colga l’unità narrativa, la sensatezza, la necessità. […] Ed è qui che la vita tragica, A. Filannino Indelicato ci mostra, si fa una con la vita filosofica, con l’impegno a una vita consapevole. E con la cura, l’accudimento. La vita tragica contemplata, attraversata con consapevolezza, è vita accompagnata, non lasciata allo stato brado ma coltivata, lavorata, esercitata: non lasciata sola ma seguìta, ricordata, riaccordata, raccontata, curata. […] La proposta di Alessandra Filannino Indelicato colpisce per audacia, urgenza e verità. Perché chiama a più livelli a un rinnovamento e a una serietà».

Claudia Baracchi, Prefazione.

*

***

*

«Questo libro è un contributo serio e generoso alla rinascita e al rinnovamento della filosofia come modo di vivere e, quindi, come insieme di pratiche filosofiche. Un contributo che rinnova ritornando, secondo una lezione classica che riconosce la rivoluzione proprio mentre ne rintraccia la più oscura genealogia. Qui, a differenza del reperto archeologico, portare alla luce, esporre all’aria, non dissolve, ma fortifica e acuisce la capacità di vedere».

Romano Màdera, Postfazione.

RINGRAZIAMENTI

Un ringraziamento speciale va a tutti gli amici che mi hanno incoraggiato a portare a termine questo lungo lavoro, durato quasi sei anni. In particolare, a chi mi ha aiutato nella revisione del testo: Marina Barioglio, Elena Bartolini, Andrea I. Daddi, Donata Feroldi, Luca Grecchi. Grazie a Claudia Baracchi e Romano Màdera, maestri dalla grande anima e insostituibili, ai quali sarò grata per tutta la vita. Agli amici immensi: Amos Badalin, Carmen Cocco, Gloria Diffidenti, Fabio Galimberti, Tommaso Giovenzana, Giusi Negroni. E a tutti gli amici di Philo. Grazie della philia. Un anemone e una viola a D., e un grazie per accompagnarmi alla scoperta di Dioniso, grazie per essere rimasta. Anche a te, Chandra, donna sangue-carezza, alla tasca di cangura, perché le tue poesie salvano me e molte altre, anche se, forse, tu continui a non saperlo davvero. Ermione, quanto ti devo? Mi hai adottato, piccola e selvaggia felina, maestra d’altrove, famiglia. Fabrizio, grande anima, la tua umiltà e il tuo cuore mi hanno insegnato a temere meno l’esposizione, e a legittimarmi l’arrivederci: e ora guarda, guarda tutto questo e il nuovo e l’America e tu, la tua America e le nostre gatte. Alle Filannino, donne che corrono coi lupi, in special modo alle mie sorelle Michela e Manuela, a mia cugina Marilena e, ovviamente, alla grande Lena, mia madre, che avrebbe voluto studiare psicologia e greco antico. Ai miei nipoti, tutti quanti, con la preghiera che si involino all’ascolto appassionato del loro daimōn. In ultimo, un grazie a chi, pur non conoscendomi, deciderà di spendere un po’ del suo tempo per leggermi.