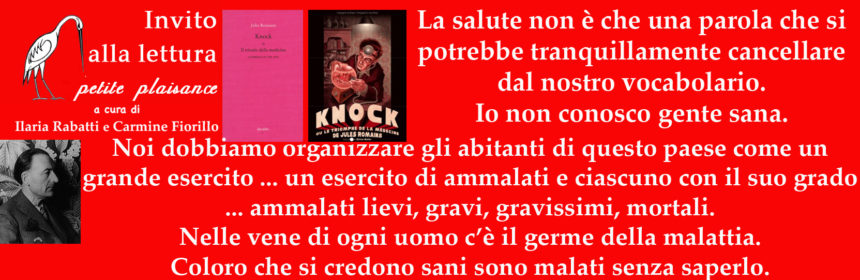

Jules Romains (1885-1972) – La salute non è che una parola che si potrebbe tranquillamente cancellare dal nostro vocabolario. Io non conosco gente sana. Noi dobbiamo organizzare gli abitanti di questo paese come un grande esercito … un esercito di ammalati e ciascuno con il suo grado … ammalati lievi, gravi, gravissimi, mortali … Nelle vene di ogni uomo c’è il germe della malattia. Coloro che si credono sani sono malati senza saperlo.

Salvatore Bravo

Mercato e malattia

I popoli non sono più costituiti da cittadini, ma sono potenziali malati, e quindi consumatori di farmaci. La nuova plebe deve brucare farmaci. In questo modo è sancita la dipendenza dal mercato gestito dalle multinazionali e nel contempo i “farmaco-dipendenti” continuano ad essere ossessionati dalla “salute” del corpo senza spirito: scrutano dunque i sintomi di ogni potenziale malattia, ne inseguono pervicacemente l’evoluzione e le manifestazioni apprezzabili, e ne vogliono prevenire farmacologicamente lo sviluppo. La distinzione tra malati e sani diviene tanto sottile da non essere più distinguibile. L’anti-umanesimo si radica, anche, nel mito della salute ad ogni costo, del corpo come feticcio da adorare e servire, mentre la vita interiore avvizzisce e la creatività è addomesticata con la fobia della malattia. L’atomocrazia si espande mediante la paura dell’altro, il quale è portatore di virus e batteri. Ogni politica decade e si cancella nel timore che l’altro sia il latore della morte.

La trasformazione del cittadino in paziente è il successo delle multinazionali del farmaco colluse con la politica, in un flusso incontenibile e vorticoso di denaro. Non solo hanno rinnegato il Giuramento di Ippocrate, seppellendolo nella strategia di marketing, ma hanno trasformato i popoli in plebi impaurite dalla malattia. I nuovi pazienti sono sollecitati ad allungare i giorni della propria vita affidandosi religiosamente a medici e luminari che spesso sono rappresentanti delle multinazionali, sono la truppa che assalta il mercato diffondendo timori, incutendo il terrore, ammalando i pazienti che dovrebbero guarire. Il mercato trasforma il farmaco in prodotto e il cittadino in consumatore: per arrivare a questo obiettivo deve diffondere l’inquietudine della malattia. La minaccia è introiettata nel consumatore, che si auto-percepisce come malato perenne in continua lotta contro le malattie. L’attenzione è orientata alla difesa della sola “nuda vita”, ogni movimento interiore scompare nella battaglia contro le tempeste delle potenziali malattie.

Il mercato del farmaco[1] diviene “luogo dei veleni”, si inventano malattie, si aumentano gli effetti delle stesse, si insegna ad osservare i segni del suo apparire per medicalizzare i popoli e porli sotto custodia dei potentati farmaceutici e dei suoi “generali”, ormai divi televisivi che dispensano nelle loro liturgie l’imperativo categorico della medicalizzazione della vita. Sono i nuovi sacerdoti che castigano i nuovi peccati: la cura di sé dev’essere orientata al corpo biologico, ogni deviazione è un peccato che si paga con la malattia e con la morte. La nuova obbedienza è generale, la nuova chiesa è la multinazionale del farmaco che dispensa farmaci come fossero sacramenti. Si inventano malattie per aumentare, con i “sacramenti”, gli introiti. La sindrome disforica premestruale ne è un esempio: è stata creata per vendere il “Sarafem”, le inchieste lo hanno dimostrato. Il Prozac stava scadendo per cui è stato riciclato dandogli una nuova veste con cui giustificare la sua reintroduzione nel mercato. L’ansia sociale, una volta timidezza, è una nuova patologia da curare con il Paxil. Chiunque in una società competitiva mostri sintomi di ansia sociale risulta malato: per normalizzarlo si utilizza il farmaco.

Il mercato è sempre alla ricerca di nuovi malati: si può ipotizzare che il nuovo malato su cui si sta puntando possa essere “il maschio” rappresentato nelle cronache come “patologico aggressore”, e dunque, da curare. La cornice sociale con le sue dinamiche non compare, la violenza in tal modo è spiegata facendo riferimento alla “natura patologica”. Le patologie sono strategia di marketing che trovano nella cultura dell’astratto il loro humus di formazione. Se la capacità dei popoli di contestualizzare declina, è inevitabile che siano disarmati dinanzi all’esercito di “graduati” delle multinazionali. Verità e menzogna si confondono, la platea dei veri ammalati è minima, ma per vendere il farmaco è necessario allargare la platea degli ammalati. Il bio-potere colluso con la politica diviene un corpo unico che avanza con i suoi cingolati e slogan contro i popoli. Se lo dice la scienza tutti tacciono, la scienza è rappresentata come imparziale, come la divinità mondana che con i suoi oracoli indica la strada per la salvezza dalla malattia. L’astratto ancora una volta sostituisce il concreto. La letteratura umanistica e critica sempre meno praticate ci consentono di capire il presente con i suoi pericoli.

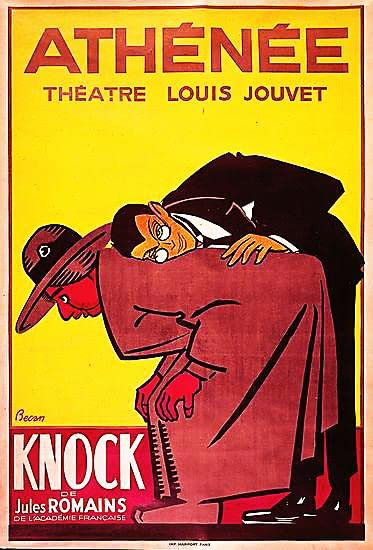

Knock, ovvero il trionfo della medicina

L’opera teatrale Knock, ovvero il trionfo della medicina (Knock ou Le triomphe de la médecine) di Jules Romains scritta nel 1923, denuncia la medicina che si trasforma in un affare. Il dottor Knock usa il tamburino, oggi si utilizzano i mezzi mediatici per penetrare nella psiche ed indebolire le difese critiche. Lo scopo è lo stesso: favorire la sensazione che non ci si curi abbastanza. È il nuovo peccato:

«K Comprendete, amico mio, quello che io voglio innanzitutto, è che la gente si curi. Se volevo guadagnare era a Parigi che m’installavo o a New York.

T Ah! Avete messo il dito sulla piaga. Non ci si cura mai abbastanza. Non ci si vuole ascoltare, e ci si tratta troppo duramente. Quando si ha male ci si sforza. Tanto varrebbe essere degli animali.

K Noto che ragionate molto giustamente, amico mio».[2]

A scuola di medicina

La nuova medicina per imporsi deve allearsi con l’istruzione, deve diffondere il terrore dei germi, deve favorire un’igienica distanza. Il dottor Knock si allea col maestro, l’istruzione dev’essere assimilata al bio-potere, dev’essere asservita per allevare i futuri consumatori nella paura della malattia che si trasforma nel timore dell’altro. La socializzazione dev’essere inibita in nome del terrore batteriologico, in modo da assicurarsi un fiorente mercato nel presente e nel futuro:

«K Vediamo! Voi eravate in relazioni costanti col dott. Parpalaid, vero?

B Lo incontravo di tanto in tanto al caffè dell’Hotel. Ogni tanto facevamo una partita al biliardo.

K Non è di quelle relazioni che voglio parlare.

B Non ne avevamo altre.

K Ma … ma … come vi eravate ripartiti l’insegnamento popolare dell’igiene, l’opera di propaganda nelle famiglie … che so … i mille compiti che il medico e il maestro non possono che svolgere d’accordo!

B Non ci eravamo spartiti nulla di nulla.

K Cosa?? Avete preferito agire ciascuno isolatamente?

B È più semplice. Non ci abbiamo pensato né l’uno né l’altro. È la prima volta che si parla di questo a San Maurizio.

K (con tutti i segni di una grande sorpresa) Ah! … Se non lo sentissi dalla vostra bocca, vi assicuro che non ci crederei.

B Sono desolato di causarvi questa delusione, ma non potevo prendere io una decisione di tal genere, l’ammetterete, anche se ne avessi avuto l’idea, e anche se il lavoro della scuola mi avesse lasciato più tempo libero.

K Evidentemente! Voi aspettavate un appello che non è venuto». [3]

L’assimilazione opera con “le parole buone che celano cattive intenzioni”. Il maestro è osannato come “autorità morale”, ma è solo il servo del nuovo marketing. La nuova medicina penetra nelle istituzioni per trasformarle in allevamento per i futuri consumatori, facendo appello al timore più inquietante, ovvero alla paura di ammalarsi e morire. Il nuovo terrore scorre e circola in nome della vita:

«B Qui l’acqua è buona, siamo in montagna.

K Sanno almeno cos’è un microbo?

B Ne dubito molto! Qualcuno conosce la parola, ma devono immaginare che si tratti di una specie di mosca!

K (si alza) E’ spaventoso. Ascoltate, caro signor Bernard, non possiamo riparare, noi due, in otto giorni anni di … diciamo d’incuria. Ma bisogna fare qualcosa.

B Non mi rifiuto, temo solo di non potervi essere di molto aiuto.

K Signor Bernard, qualcuno che vi conosce bene, mi ha rivelato che Voi avete un grave difetto: la modestia. Siete il solo ad ignorare che qui Voi avete autorità morale ed una influenza personale non comuni. Mi dispiace di dovervelo dire ma nulla di serio si può fare qui senza di voi.

B Voi esagerate dottore.

K Certamente, io posso curare i miei malati senza di Voi. Ma la malattia chi mi aiuterà a combatterla? Chi istruirà questa povera gente sui pericoli che ogni secondo attentano il loro organismo? Chi insegnerà loro che non bisogna aspettare di essere morti per chiamare il medico?

B Sono molto negligenti, non lo nego.

K Cominciamo dall’inizio. Ho qui il materiale di molte conferenze divulgative, note molto complete, belle figure e una lanterna (antico strumento per proiettare le diapositive). Sistemerete tutto ciò come sapete fare. Tenete, per cominciare, una breve conferenza, tutta scritta, certamente molto gradevole, sulla febbre tifoide, le forme insospettabili che prende, i suoi numerosi veicoli: acqua, pane, latte, molluschi, verdure, insalata, polvere, fiato, ecc… le settimane e i mesi durante i quali cova senza tradirsi, gli accidenti mortali che provoca immediatamente, le complicazioni temibili che trascina in seguito; il tutto abbellito da graziose vedute: bacilli ingranditi in modo formidabile, dettagli di escrementi tifoidi, gangli infetti, perforazioni intestinali, e non in bianco e nero, ma a colori, rosa, marrone, giallo, bianco verdastro come potete vedere Voi stesso (si siede di nuovo)».[4]

Conferenze e seminari divengono luoghi dell’ammaestramento al mercato, sono occasione per inoculare la paura e guadagnare clienti in nome della difesa della vita.

In farmacia

La rete medicale-mercantile si allarga, la nuova medicina trova nei farmacisti gli alleati per l’affare. Knock invita il farmacista Mousquet ad essere parte del dispositivo, bisogna trasformare la popolazione in graduati della malattia, bisogna spillare da ciascuno denaro offrendogli in cambio il prodotto salute. La persona non dev’essere più tale, ma deve sentirsi un ammalato in modo che la rete medicale possa ridurlo a cliente dell’apparto medico-mercantile, nessuno deve sfuggire al dispositivo, ma tutti vi devono partecipare:

«K Ammalarsi … vecchia nozione che non regge più di fronte ai dati della scienza attuale. La salute non è che una parola che si potrebbe tranquillamente cancellare dal nostro vocabolario. Io non conosco gente sana. Sa cosa diceva Pasteur: “Coloro che si credono sani sono malati senza saperlo”. Per parte mia io conosco solo gente più o meno affetta da malattie, più o meno numerose ad evoluzione più o meno rapida. Naturalmente se Voi andate a dir loro che stanno bene … non chiedono di meglio che credervi, ma Voi li ingannereste. Vostra sola scusa sarebbe che avete già troppi malati da curare per prendere di nuovi. Nelle vene di ogni uomo c’è il germe della malattia. Noi dobbiamo organizzare gli abitanti di questo paese come un grande esercito … un esercito di ammalati e ciascuno con il suo grado … ammalati lievi, gravi, gravissimi, mortali … così come in un esercito ci sono i soldati, i graduati, gli ufficiali, i generali …

M In ogni caso è una gran bella teoria.

K Teoria profondamente moderna, signor Mousquet, riflettete, è parente molto prossima dell’ammirabile idea della nazione armata che fa la forza dei nostri stati.

M Voi siete un pensatore dottor Knock, e i materialisti avranno un bel sostenere il contrario, il pensiero guida il mondo.

K (si alza) Ascoltatemi! (Tutti due sono in piedi) Può essere che io sia presuntuoso. Forse mi aspettano amare disillusioni. Ma se, in un anno, giorno dopo giorno, Voi non avrete guadagnato i venticinquemila franchi netti che vi sono dovuti, se madame Mousquet non avrà le gonne, i cappelli e le calze che la sua condizione esige, vi autorizzo a venirmi a fare una scena qui e vi porgerò le guance perché possiate schiaffeggiarmi.

M Caro dottore, sarei un ingrato se non vi ringraziassi con effusione e un miserabile se non vi aiutassi con tutto il mio potere».[5]”

Moda per ammalati

I nuovi poteri si alleano con i nuovi. Si viene a riprodurre una nuova configurazione, una nuova geometria. La signora in viola è una nobile decaduta, comprende la finalità del medico e subodora l’affare. Propone di usare il suo prestigio sociale per incoraggiare “la pubblica salute”, per vincere reticenze e timori, in cambio risolverà i suoi problemi economici lanciando camicie da notte per gli ammalati. L’affare si allarga, diventa tentacolare:

«SV Ecco. Ho voluto dare l’esempio. Trovo che voi avete avuto una bella e nobile ispirazione. Ma conosco la mia gente. Ho pensato: “Non ne hanno l’abitudine, non ci andranno. E questo signore ci resterà male per la sua generosità”. E mi sono detta: “Se vedono che una signora Pons, signorina Lempoumas, non esita a inaugurare le consultazioni gratuite, non avranno più paura di presentarsi”, perché i miei anche minimi gesti vengono osservati e commentati. Il gioco è fatto. Ci sarà la fila fra poco qui fuori, caro dottore.

K Il vostro comportamento è molto lodevole signora. Vi ringrazio.

SV (si alza e fa come per ritirarsi) Sono felice, dottore, di aver fatto la vostra conoscenza. Resto a casa tutti i pomeriggi. Viene sempre qualcuno. Facciamo salotto attorno a una vecchia teiera Luigi XV che ho ereditato dai miei avi. Ci sarà sempre una tazza a parte per Voi (Knock si inchina, la signora in viola avanza verso la porta). Sapete che io sono veramente molto, molto tormentata dai miei affittuari e dai miei titoli. Passo delle notti senza dormire. E’ orribilmente stancante. Non conoscete, dottore, un segreto per far dormire?».[6]

Vecchia e nuova medicina

Il dottor Parpalaid simbolo della medicina della cura e non dell’affare vorrebbe riprendere il suo posto, ma il dottor Knock riesce a gabbarlo, ad incutere anche in lui il timore della malattia. La vecchia medicina è sconfitta. Al suo posto vi è l’immenso potere della nuova medicina penetrata in ogni gesto, parola, pensiero e comportamento. Il paesaggio è impregnato di medicina e di ammalati. Il mercato ha fagocitato il paese vivo. Al suo posto vi è un immenso affare, pazienti intimoriti dalla malattia e dalla morte e dunque manipolabili:

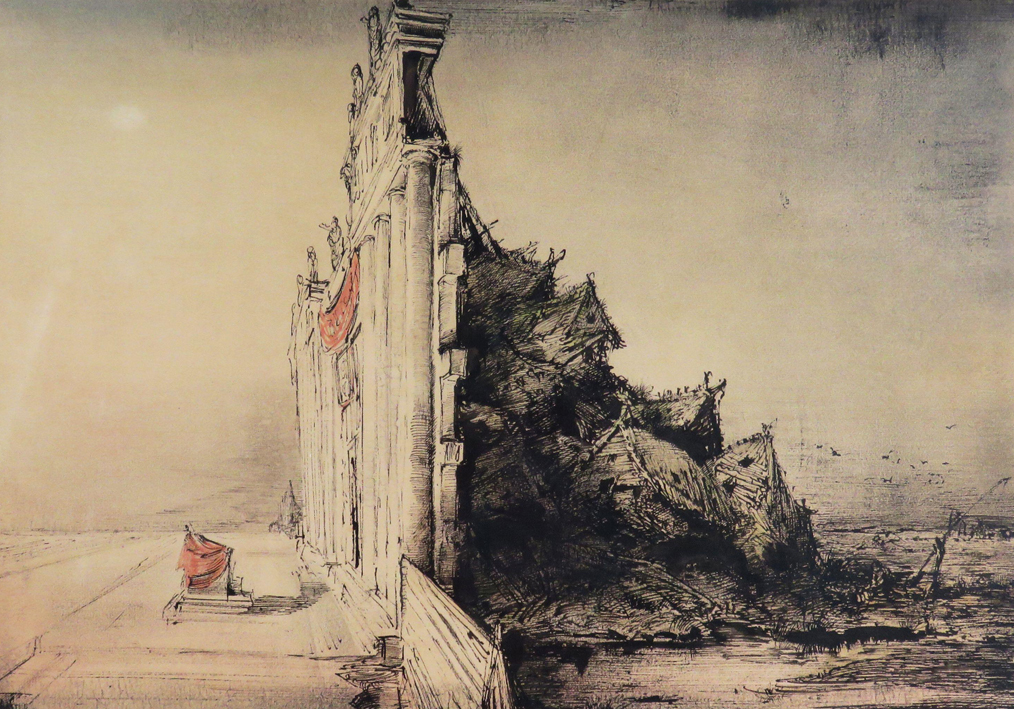

«K Perbacco! Guardate un po’ qua, dottor Parpalaid, certo conoscete la vista che si ha da questa finestra, tra una partita di biliardo e l’altra, a suo tempo, non avete potuto non vedere: là in fondo il monte Aligre che segna il confine del Comune. I paesi di Mesclat e di Treburn si intravedono a sinistra; e se, da questo lato le case di San Maurizio non facessero una specie di rigonfiamento, avremmo d’infilata tutti i cascinali della valle. Voi non avrete visto in ciò null’altro che quelle bellezze naturali di cui siete avido. È un paesaggio rude, a malapena umano, che contemplavate. Oggi ve lo mostro tutto impregnato di medicina, animato e percorso dal fuoco sotterraneo della nostra arte. La prima volta che mi sono piantato qui davanti, il giorno dopo del mio arrivo, non ero molto fiero, sentivo che la mia presenza non aveva gran peso, che questo vasto territorio esisteva indipendentemente da me e dai miei simili. Ma ora io sono a mio agio qui come un organista davanti al suo grande organo. In duecentocinquanta di queste case – non le vediamo tutte a causa del fogliame – ci sono duecentocinquanta camere dove qualcuno s’inchina alla medicina, duecentocinquanta letti in cui un corpo steso testimonia che la vita ha un senso e, grazie a me, un senso medico. La notte è ancora più bello, perché ci sono i lumi. E quasi tutte le luci sono mie. I non malati dormono nelle tenebre. Sono spariti. Ma i malati hanno tenuto la loro lampada accesa. La notte mi sbarazza di tutto quello che è rimasto ai margini della medicina, me ne nasconde il fastidio e la sfida. Il cantone lascia il posto ad una specie di firmamento del quale io sono il creatore continuo. E non vi dico delle campane. Pensate che per tutti loro, il primo compito delle campane è ricordare le mie prescrizioni dato che esse ne sono la voce. Pensate che tra qualche minuto suoneranno le dieci, che per tutti i miei malati le dieci sono la seconda misurazione della temperatura rettale, e che tra qualche istante, duecentocinquanta termometri penetreranno allo stesso tempo…». [7] Atto III

L’opera del 1923 è profetica. È stata rappresentata a teatro come in film. Ci parla ancora, è viva nella sua verità, e pone il problema fondamentale che si vuole rimuovere, ovvero il senso della medicina e dell’informazione. Al suo posto, oggi, in attesa che la domanda si ponga, imperano le sirene delle multinazionali e dei suoi gendarmi.

Salvatore Bravo

[1] Farmaco deriva dal greco φαρμακον, pharmakon, che vuol dire “rimedio, medicina”, ma anche “veleno”.

[2] Knock, ovvero il trionfo della medicina, Knock e il tamburino.

[3] Ibidem, Knock e il maestro Bernard.

[4] Ibidem, Knock e il maestro Bernard.

[5] Ibidem, Knock e il farmacista Mousquet.

[6] Ibidem, Knock e la signora in viola.

[7] Ibidem, Atto III.

Petite Plaisance – Pubblicazioni recenti

N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web e quindi considerati di pubblico dominio.

Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo:

info@petiteplaisance.it,

e saranno immediatamente rimossi.