All’Alliance française.

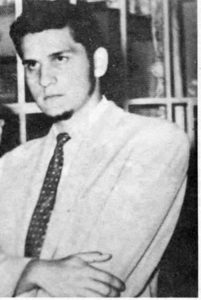

Il padre, accorso incredulo da Lima a Puerto Maldonado, la cittadina di frontiera dove fu portato il corpo del giovane poeta, sapeva che il figlio «era seriamente impegnato nella ricerca di una vita utile e di creazione», ma ignorava che pensasse ad altro che studiare cinematografia.

Con il padre, ad una premiazione scolastica

Difficile delineare con precisione quei giorni convulsi intorno al 15 maggio 1963: tante le contraddizioni che emergono dai rapporti ufficiali e dalle ricostruzioni giornalistiche. Sembra che Heraud sia rientrato in Perù con un gruppo di altri sette studenti decisi a lottare come guerriglieri dell’Ejercito de Liberacion Nacional contro il governo militare giunto al potere con un colpo di stato. Dopo avere attraversato la foresta del Madre de Dios, gli otto giovani, sfiniti dopo una giornata di marcia, sarebbero stati sorpresi dalla polizia a Puerto Maldonado, capoluogo di questa regione di fitte foreste, grandi laghi e ricchi corsi d’acqua. Alcuni di loro sarebbero riusciti a scappare, Javier e un altro avrebbero cercato scampo nel fiume dove un generoso barcaiolo li avrebbe accolti sulla sua imbarcazione, una canoa di tronco d’albero. Inseguiti dalle lance della polizia e coinvolti in una sparatoria, i tre finirono crivellati di colpi, dopo avere alzato bandiera bianca in segno di resa.

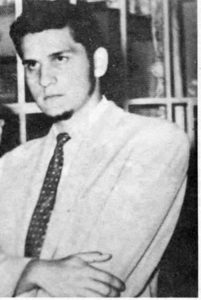

Javier Heraud in un viaggio fatto nella città di Huánuco.

Il padre, in una lettera inviata una decina di giorni dopo l’accaduto a un giornale della capitale, dichiarò, in base ad alcune testimonianze orali raccolte sul posto, che poliziotti e civili, aizzati contro i due giovani, avevano sparato dall’alto del fiume per un’ora e mezzo con pallottole da caccia grossa, anche dopo che il compagno di Javier aveva sventolato uno straccio bianco. Sul corpo del poeta, in effetti, furono trovati trenta colpi di pallottola, fra cui alcuni di un proiettile esplosivo usato in zona per la caccia grossa.

El viaje

Ancora più difficile ricostruire l’itinerario politico e morale che condusse, in una manciata di anni, il geniale studente, promesso ad un brillante avvenire, primo al concorso di ammissione alla facoltà di lettere della Pontificia Universidad Catolica del Perù nel 1958, vincitore nel 1960 del concorso “Giovane poeta del Perù” con la raccolta poetica El viaje, giovanissimo professore di inglese e castigliano presso l’Istituto Industriale di Lima (il più giovane insegnante che il suo Paese abbia conosciuto), a morire in un angolo sperduto della foresta equatoriale, «impotente, su una canoa di tronco d’albero, nudo e senza armi nel mezzo del fiume Madre de Dios, alla deriva, senza remi», come scrisse il padre nella sua circostanziata lettera di denuncia a La prensa di Lima.

Dovettero prendervi parte le sue naturali disposizioni, quella bontà, gentilezza e purezza d’animo, quella generosità e quel candore che familiari ed amici, fra cui Mario Varga Llosa,[3] gli riconobbero in una serie di testimonianze pubblicate dopo i tragici fatti che lo videro protagonista e che sembrano dettate tanto dall’intento di consegnarne il ricordo a quanti non ebbero il tempo di conoscerlo, quanto alla necessità tutta personale di fare i conti con quella morte assurda e imprevista. Al di là di questo tributo dell’amicizia, non restandoci di lui che qualche centinaio di versi, è lì che lo cerchiamo.

Ha avuto però inizio molto prima:

accadde in aprile (crudele e morbido aprile)

quando una mattina ci trovammo d’accordo.

Come finirà tutti potranno saperlo.

(Sono stufo e non finisco questa poesia).

Ma vado a combattere ed in battaglia

per amore del mio paese, dei miei paesaggi,

per amore dei poveri della mia terra,

per amore di mia madre, del suo affetto,

per amore di mio padre, della sua durezza,

per amore dei fratelli e degli amici,

per amore della vita e della morte,

per amore delle cose di tutti i giorni,

per amore dei giorni dell’autunno,

per amore dei freddi dell’inverno.

Il Poema especial, di cui è qui proposto solo un frammento, trova perfetta corrispondenza in una lettera scritta per la madre e lasciata all’Avana, alla moglie di un compagno, la quale avrebbe dovuto consegnargliela in caso di morte del poeta. «Voy a la guerra por la alegría, por mi patria, por el amor que te tengo, por todo en fin» («Vado in guerra per la gioia, per la mia patria, per l’amore che ho per te, per tutto, insomma»), spiega Javier alla madre, comunicandole la sua intenzione di tornare in Perù per aprirvi un fronte di guerriglia. Le scrive perché conosca tutto l’amore che nutre per la sua famiglia e per testimoniarle la sua riconoscenza per averlo cresciuto «onesto e giusto, amante della verità e della giustizia», le scrive perchè lei non soccomba al grande dolore della sua morte, ma riempia il vuoto con la gioia e la speranza di un paese cambiato, anche grazie al sacrificio del figlio. Sono le parole di un giovane uomo consapevole di avere potuto attingere alla ricchezza degli affetti familiari, alla sollecitudine di un’educazione attenta e che vuole rendersene degno, dedicando la sua vita a «servire la mia gente e il mio paese». Sono parole in cui sembra di ritrovare il tono, raramente eroico e quasi sempre intimo e dimesso, dei giovani partigiani della Resistenza italiana che si congedano dalla vita, scrivendo a casa qualche parola di conforto, di spiegazione, di rivendicazione pacata della dignità della loro scelta. Per troppo amore Javier Heraud prese le armi , un amore che lo premeva da tutte le parti e gli chiedeva un’enorme assunzione di responsabilità per rispondere alla sua vocazione universale. È una concezione religiosa della vita che il frammento ci restituisce e non tanto per la formazione cattolica del giovane poeta folgorato a Cuba da «nuovi soli di salvezza», ma per il legame viscerale, fisico con il mondo nelle sue diverse manifestazioni dove paesaggi, uomini e cose si incontrano e fondono in un sentimento unitario che chiede un impegno totale ed una risposta urgente. È sin troppo facile trasformare un ragazzo caduto da guerrigliero in un angolo remoto della foresta amazzonica in un eroe, congelato per sempre nella sua impossibile avventura.

Il Poema especial dovrebbe giustamente evitarci questa tentazione: niente di più prosaico dell’«amore delle cose di tutti i giorni», niente di più comune dell’affetto per una madre, niente di più tradizionale dell’amore per il proprio paese. È nell’intima rispondenza agli affetti radicati sin dall’infanzia che l’amore di Heraud diventa sentimento universale.

Prima della partenza per L’Avana.

Si era iscritto due anni prima al Movimiento Social Progressista, di orientamento socialdemocratico, aveva preso parte alle manifestazioni contro Nixon, ma l’anno successivo se ne era andato, perché «non è sufficiente chiamarsi rivoluzionari per esserlo». Certo, l’incontro con Castro[4] a Cuba, dove aveva ottenuto una borsa di studio, poté affrettare la sua decisione, poté alimentare la sua speranza che fosse possibile rivivere sul suolo peruviano l’impresa rivoluzionaria che nell’isola caraibica aveva messo in scacco il corrotto regime di Batista e i suoi padrini statunitensi. Contingenze che giocarono sicuramente un ruolo, fornendo il momento e la forma ad un’esigenza preesistente, descritta dal padre come impegno per «una vita utile e di creazione», che traeva la propria linfa prima ancora che da una teoria rivoluzionaria da un preciso sentimento dell’esistenza, da una profonda adesione dell’io individuale alle leggi eterne della natura – le stagioni, le albe e i tramonti, l’impeto dei fiumi, il cielo solcato dai condor, la terra seminata di grano – e alle ragioni di quelli che «todo losufre», di tutto soffrono.

La mia casa

1

La mia stanza è una

mela,

con i suoi

libri,

con la sua

buccia,

con il suo letto

morbido per

la notte dura.

La mia è

la stanza di tutti,

vale a dire,

con il suo

lumetto che

mi permette di ridere

di fianco a Vallejo,

che mi permette di vedere

la luce eterna di

Neruda.

La mia stanza, alla

fine,

è una

mela,

con i suoi libri,

le sue carte,

con me,

con il suo

cuore.

2

Dalla mia finestra nasce

il sole quasi ogni

mattina.

Sulla mia faccia,

sulle mie mani,

nel dolce

clamore della pura luce,

la schiudo gli occhi alla

notte morta,

alla tenera

speranza di

un continuare a vivere

ancora un giorno,

per

aprire gli

occhi davanti alla

luce eterna.

La sua terra, «mi triste patria», i diseredati, Lenin, addormentato sulla Piazza Rossa, che «sorveglia la marcia del suo popolo» (Plaza Roja, 1961), ma anche i suoi libri, le sue carte riempite di versi notturni e i suoi poeti, primo tra tutti Cesar Vallejo, la cui tomba Javier Heraud visitò nel corso del suo soggiorno parigino nel 1961 e sui cui passi percorse la capitale francese, come lui attento alla vita segreta delle vie, delle statue, degli alberi .

Poesia

Ho attraversato i giardini del Lussemburgo ogni giorno.

Dovevo andare a lezione a Raspail

(ed era la strada più breve).

E in pieno autunno.

Le foglie ingiallivano a terra

e i bambini giocavano con l’acqua,

straordinarie gare con le barche.

E in pieno autunno mi sedevo

su una panchina ad aspettare Dégale,

davanti al busto di Verlaine

e qualche volta sgranocchiavo una pesca.

Le foglie cadevano e io come se niente fosse,

nei giardini del Lussemburgo, a Parigi, in autunno,

nell’ottobre del 1961.

Javier Heraud possedeva la facoltà eminentemente poetica di trasformare un luogo determinato in un luogo dell’anima, una circostanza contingente in un evento denso di significati che rimbalzano sul lettore, innalzandolo alla stessa esperienza. Questa trasmutazione, che realizza la magia alchemica della poesia, si avvale di una lingua nitida, luminosa, di parole semplici, quotidiane che vivono al ritmo delle «cose di tutti i giorni», alle quali sanno dare un respiro grande quanto il cuore dell’uomo, quando sa ascoltare il respiro del mondo e guardare alla vita intorno a lui con sguardo fraterno.

Una lingua precisa, fatta di nomi e di pochi, scarni aggettivi che si stagliano anche graficamente nel verso, quasi a volere abbracciare ed afferrare l’essenza delle cose .

Poesia

La valle di

Tarma è grande.

Ma più grande

è il mio cuore

quando lo guardo,

ma più vasto

è il mio petto quando

ispiro aria, e aria,

cielo e condor,

martedì e giovedì,

più grande del

fiume è l’uomo,

più grandi della

valle sono gli occhi

di tanti viandanti

intorno.

Quanto al suo cuore – l’unico regno cui aspirasse, il suo cuore che cantava, parlava e piangeva[5]– sigillava un giuramento di fedeltà al proprio mondo interiore che si traduceva in pietà vivissima, capace di cogliere la vita – e il suo dolore – ovunque, anche nelle cose.

La mia casa morta

1

Non buttate giù la mia casa

vecchia, avevo detto.

Non buttate giù la mia casa.

2

Avevamo una pergola

e due porte sulla strada,

un giardino all’entrata

piccolo ma grande,

un melo che è seccato

ora per le urla

e il cemento.

Il pesco e l’arancio

erano morti da prima,

ma avevamo ancora

(come non ricordarlo!)

un albero di melagrane.

Melagrane che sbucavano

dal suo tronco,

rosse,

verdi,

l’albero si confondeva

con il muro,

e di fianco

sulla strada,

un tronco che

ogni anno

dava le more,

che in autunno riempiva

di foglie le porte

della casa.

3

Non buttate giù la mia vecchia casa,

avevo detto,

lasciatemi almeno

le melagrane

e le more,

le mie mele e le mie

grate.

5

È vero, non lo nego,

le pareti cadevano a pezzi

e le porte non chiudevano

bene.

Ma hanno ucciso la mia casa,

la mia camera da letto con la

lunga finestra mattiniera.

E non è restato niente

del melograno,

le more non

imbrattano più le mie scarpe,

del melo vedo soltanto

oggi,

un triste tronco che

piange i suoi frutti

e i suoi bambini.

6

Il mio cuore è rimasto

con la mia casa morta.

[…]

Il lungo componimento, strutturato in sei parti, registra un tono apparentemente narrativo che si fa, in realtà, malinconica e tenera evocazione di un personale paradiso perduto (per la speculazione edilizia, per l’ingresso nell’età adulta, per l’incontro di entrambi gli elementi, forse), la cui modestia è misura umanissima della sua luminosa e fuggente bellezza. Questo ragazzo che scommise tutto su un futuro radicalmente nuovo, coltivava singolarmente l’arte del ricordo, amava Proust e, durante il soggiorno in Francia, si recò in pellegrinaggio a Combray e al luogo simbolo della Recherche dedicò una poesia.

Eppure, anche fra le more e i melograni della vecchia casa , il poeta sapeva che la morte gli era compagna. E conclude:

[…]

è anche chiamare

un po’ più vicino la morte

(che era con me

tutti i pomeriggi

nella mia casa vecchia,

nella mia casa morta).

Presagio di una fine prematura o tributo di maniera a uno dei topoi più frequentati dalla letteratura? A vent’anni è lecito giocare con suggestioni romantiche e gli esempi, anche fra gli autori da lui amati, non gli mancavano certo. Eppure, il personale rapporto di questo ragazzo con la morte è segnato da una maturità che rinvia, ancora una volta, al suo sentimento della vita come piena assunzione di responsabilità e meditata accettazione di un destino voluto.

Elegia

Tu hai voluto riposare

in una terra morta e nell’oblio.

Credevi di poter vivere solo

nel mare e sulle montagne.

Poi hai scoperto che la vita

è solitudine fra gli uomini

e solitudine fra le valli.

I giorni che scorrevano

nel tuo petto erano soltanto indizi

di dolore tra le tue lacrime. Povero

amico. Non sapevi nulla e non piangevi nulla.

Non rido mai

della morte.

Semplicemente

succede che

non ho

paura

di

morire

tra

uccelli e alberi.

Non rido mai della morte.

Ma qualche volta ho sete

e chiedo un po’ di vita,

a volte ho sete e ogni

giorno faccio domande e, come sempre

accade, non ottengo risposte

ma una sghignazzata profonda

e nera. L’ho già detto, non ho

mai riso della morte,

ma ne conosco il bianco

volto, la tetra veste.

Non rido mai della morte.

Eppure, conosco la sua

casa bianca, conosco la sua

bianca veste, conosco

il suo umido silenzio.

È ovvio, la morte ancora

non mi ha fatto visita,

e vi domanderete: cosa

conosci, allora? Non conosco niente.

Anche questo è sicuro.

So, però, che quando

arriverà io sarò ad aspettarla,

sarò ad aspettarla in piedi

oppure seduto a colazione.

La guarderò dolcemente

(perché non si spaventi)

e siccome non ho mai riso

della sua tunica, l’accompagnerò,

solitario e solitario.

Javier, non ancora ventenne, aveva già scritto la pagina della propria morte, una morte conosciuta, accettata come una costola della propria vita. Se in filigrana si intravede un discreto gioco di rimandi con il Vallejo di Pedra negra sobre una pedra blanca («Me moriré en París con aguacero / un día del qual tengo ya el recuerdo». [Morirò a Parigi in un giorno di pioggia / un giorno che già mi ricordo]), qui il rapporto con questa morte conosciuta, invece di essere ripetizione obbligata di qualcosa che è già avvenuto è disponibilità a una presenza tanto riservata, quanto inevitabile, è amore di un destino scelto in piena consapevolezza. Vida y muerte sono un’endiadi costante del mondo poetico di Heraud («las puertas incansables de la vida, las puertas inagotables de la muerte» [le porte instancabili della vita, le porte inesauribili della morte])[6], l’una tracima nell’altra in un fluire ininterrotto che, riconoscendo la seconda come parte integrante della prima, finisce per superarne la negatività. «No deseo la victoria ni la muerte / no deseo la derrota ni la vida, / sólo deseo el árbol y su sombra, / la vida con su muerte» (non desidero la vittoria, né la morte / non desidero la sconfitta né la vita, / solamente desidero l’albero con la sua ombra, / la vita con la sua morte), confessava in una poesia che reca in esergo una breve citazione dalla Bhagavad-Gita.[7]

Il ragazzo che era pronto a morire fra uccelli e alberi (questa starordinaria premonizione ricorre per ben due volte nei suoi versi) e che seppe aspettare la morte in piedi, nel bel mezzo della foresta equatoriale, per amore del Perù e degli oppressi, ma anche di un’infanzia amata e di una casa perduta, il ragazzo che aprì con altri trenta compagni un fronte di guerriglia perché tutti potessero guardare dalle loro finestre la luce eterna e le foglie d’autunno e i cespugli di more ed esserne lieti, quel ragazzo che si buttò risolutamente nel fiume della vita e poi nel Madre de Dios, quel ragazzo sapeva che «la vita / è solitudine fra gli uomini». Recita l’epilogo della raccolta El viaje:

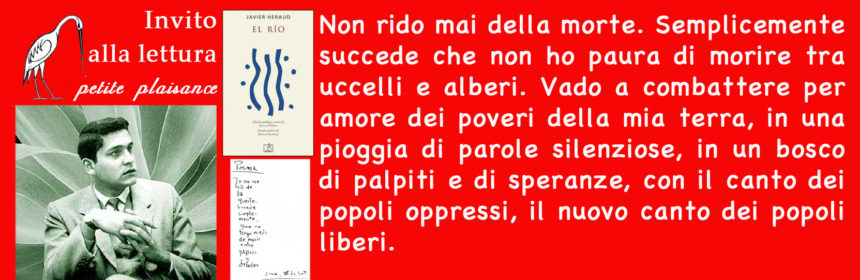

Sono soltanto

un uomo triste

che esaurisce le sue parole.

Finite le parole, gli restava la vita: così l’amico Sebastián Salazar Bondy provò a spiegare la decisione di Heraud di lasciare Cuba e tornare in patria per accendervi il fuoco della guerriglia. Tuttavia, a differenza del suo coetaneo Rimbaud, non prese congedo dalla poesia per sparire nella solitudine dell’Harar[8] e diventare estraneo a se stesso, continuò a misurarsi con essa, ad accoglierne «un relámpago maravilloso / una lluvia de palabras silenciosas, /un bosque de latidos y esperanzas, /el canto de los pueblos oprimidos, / el nuevo canto de los pueblos liberados» («un lampo meraviglioso, / una pioggia di parole silenziose, / un bosco di palpiti e di speranze, / il canto dei popoli oppressi, / il nuovo canto dei popoli liberi»).[9] Credeva fermamente, con tutta la forza di un animo generoso, puro e retto, che la poesia dovesse essere un’arma di liberazione e la naturale forma di espressione dell’uomo liberato e riteneva che il suo preciso dovere fosse di servire incondizionatamente questa esigenza di emancipazione che si poneva all’incrocio di un breve, ma intenso percorso politico, intellettuale ed esistenziale.

Così, «armados con palabras y fusilos, / armados con ansias nuevas» («armati di parole e fucili, / armati di ansie nuove»),[10] fece la sua scelta, di poeta, di uomo, di militante, che dalla consapevolezza di vago sapore romantico della propria ineliminabile solitudine giunge alla precoce maturità di una scelta di vita estrema che affonda le proprie radici in un sentimento di ritrovata fraternità umana.

Il gruppo di incauti ed inesperti guerriglieri (malgrado un periodo di addestramento a circa 2.000 metri di altitudine sul Monte Turquinio)[11] se ne andò «a la alegría», a portare felicità al popolo peruviano costretto al silenzio, ai «sus tristos niños», alle «sus calles despobladas de alegría»[12] («ai suoi tristi bambini, alle sue strade senza gioia»), partì a rifare il mondo, insomma, più che a lottare contro il governo golpista.

E Javier ritrovò, per il suo ultimo viaggio, uno scenario ben familiare al suo mondo poetico: un ancho río, un gran fiume.

El río, di Javier Heraud. Editorial Peisa

La sua vivace immaginazione ne aveva già percorso i meandri impetuosi dalla sorgente alla foce in una lunga composizione, El río – recante in epigrafe un verso dell’amato poeta spagnolo Antonio Machado («la vida baja como un ancho río» [«la vita scende come un ampio fiume»]) – che, ancora adolescente, lo aveva consacrato poeta.

Nell’ultima stanza, l’irruente ed imprevedibile fiume giunge alla fine di un viaggio che lo ha portato a scendere per monti e valli, ad attraversare campi, pascoli e città, ora benevolo, ora distruttivo, sempre maestoso e sovranamente indifferente.

Verrà il tempo

in cui dovrò

sboccare

sull’oceano,

mescolare le mie

limpide acque con le sue

acque torbide,

che dovrò

zittire il mio canto

luminoso,

che dovrò far tacere

le mie grida furiose,

all’alba di tutti i giorni,

che schiarirò i miei occhi

con il mare.

Verrà il giorno,

e nei mari immensi

non vedrò più i miei campi

fertili,

non vedrò i miei alberi

verdi,

il mio vento intorno

il mio cielo chiaro,

il mio lago scuro,

il mio sole,

le mie nubi,

non vedrò nulla,

nulla,

unicamente il

cielo azzurro,

immenso,

e

tutto si dissolverà in

una pianura d’acqua,

dove non saranno canti o poesie,

solo piccoli fiumi che scendono,

fiumi abbondanti che scendono a unirsi

nelle mie nuove acque luminose,

acque

spente.

Sul Madre de Dios, il grande fiume amazzonico, la vita e la morte incrociarono i loro passi per l’ultima volta per Javier Heraud, enfant prodige della poesia peruviana, vincitore di svariati concorsi scolastici, insegnante più giovane del Perù, figlio amatissimo di una famiglia della borghesia di Lima, guerrigliero per amore della pienezza della vita. Tacitato il suo canto, messo fuori uso il suo povero fucile con cui sperava di «abrir nuevos soles salvadores» («aprire la strada a nuovi soli di salvezza»)[13] ai più diseredati, attorno a lui si confusero l’azzurro del cielo e l’azzurro delle acque e gli alberi e gli uccelli.

… alla fine morirò

in una sera qualsiasi

fra uccelli

e alberi.

(da Recuento del año, 1961)

![]() Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 13-12-2018)

Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 13-12-2018)