«Fermate la colonizzazione di Gerusalemme Est»

Premessa

- La colonizzazione dei territori occupati

- Lo studio sulla colonizzazione di Gerusalemme-Est

- La documentazione UE su Gerusalemme-Est

- L’insabbiamento della documentazione

- Conclusioni

- Premessa

Era mia intenzione affrontare in questo saggio la colonizzazione di Gerusalemme-Est, senza per questo dimenticare la violenta e sempre operante colonizzazione, da parte degli israeliani, di tutta la Cisgiordania. E avevo anche deciso di non prendere in considerazione tutto il rumore propagandistico che si nasconde dietro le due formule ormai stantie (e soprattutto false!) “Processo di pace” e “Due popoli, due Stati” dal momento che, vuote entrambe ormai, e da tempo, di contenuto, avrebbero finito col nascondere nella sostanza la barbarie che si sta consumando in Palestina da parte dello Stato d’Israele nei confronti di un popolo che vive da quarantatre anni (!?) sotto occupazione militare.

Ma non ci sono riuscito! Troppo forte il rumore, troppo deformante la lettura dei fatti reali per non dover premettere qualcosa. Di qui, la modifica sostanziale del titolo, fuorviante in parte sul contenuto del saggio, ma teso ad evidenziare la colossale menzogna che si nasconde dietro alla riproposizione di un processo da tempo defunto e che di pace non ha mai avuto nemmeno la sembianza, se non nella formulazione originaria degli accordi di Oslo di un lontanissimo 1993. Ed era all’interno degli accordi di Oslo la formulazione “Due popoli, due Stati”. Di conseguenza …

L’ultima goccia, per un vaso che è traboccato almeno da 12 anni, è rappresentata da un evento molto recente, del 10 ottobre: l’approvazione della legge sul giuramento di fedeltà da parte del governo israeliano, avvenuto mentre riprendono le costruzioni di abitazioni nelle colonie, del tutto illegittime (sia le costruzioni sia le colonie!), e mentre, alla base della trattativa ripresa con l’ANP, Netanyahu ha posto il riconoscimento, da parte dei palestinesi, dello stato d’Israele come stato ebraico!

Ecco cosa ne pensa Gideon Levy, di quest’ultima goccia. L’articolo, apparso sul numero 868 (15-21 ottobre 2010) di Internazionale dal titolo assai significativo “La Repubblica ebraica d’Israele” è tratto da Haaretz, un coraggioso giornale progressista israeliano:

“Segnatevi la data. Il 10 ottobre è il giorno in cui Israele ha cambiato natura. E magari cambierà addirittura nome e si chiamerà ‘Repubblica ebraica d’Israele’, come la Repubblica islamica dell’Iran. D’accordo: la legge sul giuramento di fedeltà che il premier Benjamin Netanyahu ha fatto approvare al governo e ora vuol far votare dal parlamento riguarda, o almeno così dice, solo i nuovi cittadini israeliani non ebrei.

Ma in realtà avrà effetti sul destino di tutti. Perché d’ora in poi vivremo in un nuovo paese etnocratico, teocratico, nazionalista e razzista. E chi pensa che la cosa non lo riguardi si sbaglia. Già, perché in Israele c’è una maggioranza silenziosa che accetta tutto questo con un’allarmante apatia. Invece chiunque creda che dopo l’approvazione di questa legge il mondo continuerà a considerare Israele come una qualsiasi democrazia non ha capito cos’è questa legge: è un nuovo grave danno all’immagine d’Israele.

Il premier Netanyahu ha dimostrato di essere come Avigdor Lieberman, il suo ministro degli esteri e leader del partito di estrema destra Yisrael Beitenu. Il parttito laburista ha dimostrato di essere solo uno zerbino. E Israele ha mostrato la sua indifferenza. La diga è crollata, minacciando di annegare ogni traccia di democrazia, fino al punto in cui forse finiremo per ritrovarci in uno stato ebraico, la cui natura nessuno capisce veramente, ma che di sicuro non sarà democratico.

Si prevede che la Knesset, nella sua sessione invernale, discuta un’altra ventina di disegni di legge anti-democratici. L’Associazione per i diritti civili in Israele ha appena pubblicato una lista nera di provvedimenti che comprende: una legge sul giuramento di fedeltà per i parlamentari, una legge sul giuramento di fedeltà per i produttori cinematografici, una legge sul giuramento di fedeltà per le associazioni senza fini di lucro. E ancora: un provvedimento che vieta ogni proposta di boicottaggio e un provvedimento sulla revoca della cittadinanza. Siamo di fronte a un pericoloso balletto maccartista, da parte di parlamentari ignoranti che non hanno capito cos’è la democrazia.

Non è difficile giudicare il duo Netanyahu-Lieberman: sono due fanatici nazionalisti, quindi nessuno può pretendere che capiscano che democrazia non significa solo potere della maggioranza, ma anche – anzi soprattutto – diritti delle minoranze. E’ molto più difficile da capire, invece, l’inerzia dei cittadini. Le piazze di tutte le città israeliane avrebbero dovuto riempirsi di persone che rifiutano di vivere in un paese dove la minoranza è oppressa da leggi severissime come quella che le obbligherebbe a prestare un falso giuramento di fedeltà ad uno stato ebraico. E invece quasi nessuno sembra pensare che la cosa lo riguardi. E’ sbalorditivo.

Ci siamo dedicati per decenni al futile dibattito su cosa significhi essere ebrei. Un interrogativo che a quanto pare ci impegnerà ancora per molto tempo. Cos’è infatti lo “stato della nazione ebraica”? Appartiene forse agli ebrei della diaspora più che ai cittadini arabi d’Israele? E i cittadini arabi potranno decidere delle sue sorti, così che la nostra si possa chiamare ancora democrazia? Cosa caratterizza l’ebraicità? Le festività? Le prescrizioni alimentari della kasherut? L’aumento del peso politico dell’establishment religioso, come se non fosse già sufficiente a distorcere la democrazia?

L’introduzione di un giuramento di fedeltà allo stato ebraico ne deciderà il destino. E rischia di trasformare Israele in una teocrazia simile all’Arabia Saudita. E’ vero: per il momento giurare fedeltà allo stato ebraico è solo uno slogan ridicolo, e non esistono tre ebrei che riescano a mettersi d’accordo su come dovrebbe essere uno stato ebraico. Ma la storia ci ha insegnato che la strada per l’inferno può essere lastricata anche di slogan inutili. Nel frattempo, la nuova legge non farà altro che aggravare il senso di estraneità degli arabi israeliani e finirà per alienare le simpatie nei confronti d’Israele di settori ancora più vasti dell’opinione pubblica mondiale.Ecco cosa succede quando non si ha piena fiducia nella strada intrapresa. Solo questa sfiducia può indurre a presentare proposte di legge perverse come quella approvata il 10 ottobre.

Il Canada non sente il bisogno di che i suoi cittadini giurino fedeltà allo stato canadese, né lo richiedono altri paesi. Solo Israele. Questa decisione è stata pensata per provocare di nuovo la minoranza araba e spingerla a dimostrare ancora più distacco dal paese, così che un bel giorno venga finalmente il momento di disfarsene. Oppure per affossare la prospettiva di un accordo di pace con i palestinesi. Comunque sia, lo stato ebraico – come diceva Theodor Herzl – fu fondato nel primo congresso sionista, che si svolse a Basilea nel 1897. Il 10 ottobre invece è stata fondata l’oscurantista Repubblica ebraica d’Israele”.

Un articolo dignitosissimo che, se sottoscritto al 50% dalla classe politica italiana (di destra e di sinistra, centrista o radicale) mi riempirebbe veramente di gioia, ma temo che dovrò continuare a soffrire! Alla sordità della nostra classe politica si è contrapposto in questo frangente, un documento del Sinodo del Medio Oriente del 18 ottobre 2010.

Gli scopi del Sinodo dei vescovi per il Medio Oriente sono stati ribaditi dal relatore generale dell’assemblea, Antonios Naguib, patriarca di Alessandria dei Copti, che ha tenuto la ‘Relatio post disceptationem’ nella quale ha riassunto quanto emerso negli interventi dei padri sinodali la scorsa settimana. “Confermare e rafforzare i cristiani nella loro identità e rinnovare la comunione ecclesiale per offrire ai cristiani le ragioni della loro presenza, per confermarli nella loro missione di rimanere testimoni di Cristo”.

Naguib ha passato in rassegna la situazione dei cristiani in Medio Oriente evidenziando la necessità dell’essere missionari, e parlando di “laicità positiva”, ha ribadito che la “religione non deve essere politicizzata né lo Stato prevalere sulla religione. E’ richiesta una presenza di qualità perché possa avere un impatto efficace sulla società. Ciò che conta non è il numero di persone nella Chiesa ma che queste vivano la fede e servano onestamente il bene comune”.

“Per assicurare la sua credibilità evangelica – ha rimarcato il Relatore – la Chiesa deve trovare i modi per garantire la trasparenza nella gestione del denaro”.

Ripercorrendo le principali sfide che i cristiani devono affrontare, tra le quali i conflitti politici nella regione, il patriarca Naguib “pur condannando la violenza da dovunque provenga ed invocando una soluzione giusta e durevole del conflitto israelo-palestinese”, ha espresso la solidarietà del Sinodo al popolo palestinese, “la cui situazione attuale favorisce il fondamentalismo. Chiediamo alla politica mondiale di tener sufficientemente conto della drammatica situazione dei cristiani in Iraq. I cristiani devono favorire la democrazia, la giustizia, la pace e la laicità positiva. Le Chiese in Occidente sono pregate di non schierarsi per gli uni dimenticando il punto di vista degli altri”.

Nella Relatio il Sinodo condanna anche “l’avanzata dell’Islam politico che colpisce i cristiani nel mondo arabo” poiché “vuole imporre un modello di vita islamico a volte con la violenza e ciò costituisce una minaccia per tutti” e la limitazione dell’applicazione di diritti quali la libertà religiosa e di coscienza che comporta anche, ha ricordato il patriarca, “il diritto all’annuncio della propria fede”. Conseguenza delle crisi politiche, del fondamentalismo, della restrizione delle libertà è l’emigrazione, che pur essendo “un diritto naturale”, interpella la Chiesa che “ha il dovere di incoraggiare i suoi fedeli a rimanere evitando “qualsiasi discorso disfattista”. […] “Le nostre chiese rifiutano l’antisemitismo e l’antiebraismo”: riafferma il Sinodo dei vescovi per il Medio Oriente.

“Le difficoltà dei rapporti fra i popoli arabi ed il popolo ebreo sono dovute piuttosto alla situazione politica conflittuale. Noi distinguiamo tra realtà politica e religiosa. I cristiani hanno la missione di essere artefici di riconciliazione e di pace, basate sulla giustizia per entrambe le parti” ribadisce il testo che, parlando di dialogo interreligioso, ricorda le iniziative pastorali di dialogo con l’ebraismo, come ad esempio “la preghiera in comune a partire dai Salmi, la lettura e meditazione dei testi biblici”.

Per il Sinodo il dialogo interreligioso e interculturale tra cristiani e musulmani “è una necessità vitale, da cui dipende in gran parte il nostro futuro”. E riprende le parole di Benedetto XVI a Colonia (2005) per riaffermare l’importanza del dialogo islamo-cristiano.

“Le ragioni per intessere rapporti con i musulmani sono molteplici, sono tutti connazionali, condividono stessa cultura e lingua, le stesse gioie e sofferenze. Fin dalla sua nascita l’Islam ha trovato radici comuni con Cristianesimo ed Ebraismo. Il contatto con i musulmani può rendere i cristiani più attaccati alla loro fede”. Per il Sinodo vanno, tuttavia, “affrontati e chiariti i pregiudizi ereditati dalla storia dei conflitti. Nel dialogo sono importanti l’incontro, la comprensione reciproca. Prima di scontrarci su cosa ci separa, incontriamoci su ciò che ci unisce, specie per quanto riguarda la dignità umana e la costruzione di un mondo migliore”.

“Serve – si legge nella Relatio – una nuova fase di apertura, sincerità e onestà. Dobbiamo affrontare serenamente e oggettivamente i temi riguardanti l’identità dell’uomo, la giustizia, i valori della vita sociale dignitosa e la reciprocità. La libertà religiosa è alla base dei rapporti sani tra musulmani e cristiani. Dovrebbe essere un tema prioritario nel dialogo interreligioso”.

- La colonizzazione dei territori occupati

Dopo questa corposa premessa, entrerò nel merito dell’argomento che intendo trattare in questo che temo ormai non possa costituire un piccolo saggio. Partirò con il fornire l’elenco dei testi su cui ho basato questo lavoro. Sostanzialmente quattro, senza ovviamente citare quanto personalmente ho scritto in precedenza sull’argomento. Un volume dal titolo “Palestine, la depossession d’un territoire”, realizzato da Pierre Blanc, Jean-Paul Chagnollaud e Sid Ahmed Souiah, per la casa editrice L’Harmattan, del 2007, “Jerusalem le rapport occulté”, con sottotitolo Rapports 2005 et 2008 des diplomates de l’Union Européenne en poste a Jerusalem, con la presentazione di René Backmann, delle edizioni Salvator del 2009, “Gaza, le livre noir” che raccoglie rapporti e documenti di diverse associazioni, a cura di Reporters sans frontières, del 2009, il numero di Limes “Il buio oltre Gaza” del gennaio 2009 e il quaderno speciale di Limes del luglio 2010.

Il primo di questi testi mi è servito per sviluppare il paragrafo numero 3, il secondo per sviluppare i paragrafi 4 e 5 e gli altri due costituiscono un riferimento importante rispetto agli eventi riguardanti Gaza e il terrorismo di Stato israeliano, che avrei voluto trattare ma che ho deciso di non scrivere per le ragioni indicate all’inizio delle conclusioni.

In questo paragrafo ripercorrerò, sia pure sinteticamente, la colonizzazione dei territori occupati che ho trattato diffusamente sia in “Quale processo di pace?” del 1998, che ne “La nuova Intifada” del 2001. Sostanzialmente, cercherò di rendere ragione del perché, in un territorio totalmente abitato da palestinesi, quali la Cisgiordania e la striscia di Gaza, prima della guerra del 1967, fatta eccezione per Gerusalemme Ovest, si sia ormai giunti ad una presenza israeliana tra le 500.000 e le 550.000 persone, Gerusalemme Ovest inclusa.

Intendo inoltre mettere in evidenza un’esasperazione di lunga durata per il popolo palestinese, dovuta ad un articolato quanto iniquo sistema “legale” di sottrazione del territorio da parte dello Stato d’Israele, a danno dei palestinesi. Dopo aver analizzato le forme “legali” dell’espropriazione della terra, già in uso del resto dal 1948, procederò a quantificarla, a partire dal 1967. E, per quanto riguarda in particolare la colonizzazione di Gerusalemme-Est, sarà il testo di Chagnollaud a precisarla nei minimi particolari.

Occorre in ogni caso non dimenticare mai che si è trattato (e si tratta) di un processo di colonizzazione in piena regola, con un suo armamentario specifico di confische di terre, di distruzioni di case e di abbattimento di alberi, con la requisizione della terra, per motivi di sicurezza, come chiave di volta. Il mio timore è che oggi questo processo possa sfociare in una seconda e più feroce pulizia etnica. Si, è proprio ad una seconda Nakba che penso, quando vedo l’opera dell’esercito israeliano, sempre più vicino alla logica dell’espulsione dei palestinesi dalla loro terra, la costruzione del Muro e quel carcere a cielo aperto, rappresentato dall’intera striscia di Gaza! Ho trattato con dovizia di particolari ne “La colonizzazione sionista della Palestina” i vari aspetti dello spossessamento dei palestinesi da parte dei sionisti prima e dello Stato d’Israele poi, ma ritengo importante riassumerne gli aspetti essenziali.

Le forme “legali” per l’appropriazione delle terre.

Dopo il 1967, è passata sotto il controllo israeliano, fra terre demaniali confiscate, recintate e soggette ad acquisto forzato, e terreni di privati, “neutralizzati” e resi indisponibili per lo sviluppo urbanistico palestinese, più del 55% della Cisgiordania. Ciò è avvenuto attraverso tre procedure fondamentali: l’assenza, l’acquisto di terre e l’esproprio. Ma prima di tutto, voglio analizzare l’elemento dominante nella requisizione delle terre:

La sicurezza

Si tratta del noto vessillo agitato, da sempre, dallo Stato d’Israele (e anche da altri, sia chiaro!), divenuto in Italia la bandiera dell’improntitudine. Le autorità israeliane hanno sempre sostenuto che le requisizioni di terre per la costruzione di colonie, (o per qualsiasi altro motivo), sono effettuate nel pieno rispetto della legalità. Cosa che si spiega facilmente, pensando al ruolo che la nozione di stato di diritto occupa sia nell’ideologia dominante sia nella realtà del sistema politico di questo paese. E poi, portare un dibattito di questo tipo sul terreno giuridico permette di superare più facilmente i problemi difficili ed imbarazzanti circa la vera natura di queste appropriazioni coprendole della neutralità apparente e della rispettabilità formale della norma giuridica.

Conviene perciò cercare di capire meglio cosa nasconde la nozione di legalità. Partendo, come criterio di differenziazione, da come vengono prodotte le norme, occorre distinguere la legalità internazionale e quella interna. Per definizione, la legalità internazionale esiste al di fuori di ogni Stato preso separatamente. Come qualsiasi altro attore del sistema internazionale, lo Stato d’Israele si trova in presenza di un complesso di regole giuridiche, che esiste indipendentemente da lui. Certamente, in qualche modo, può rifiutare di sottoscriverlo ma non avrà mai il controllo assoluto della sua elaborazione, ma gli resta, in ogni caso, il potere di interpretazione. Vediamo quali sono le tesi israeliane sulla Cisgiordania e Gaza, come sulla questione più specifica delle colonie.

In sostanza Israele, avanzando dei diritti legittimi sui territori occupati, sostiene di non occuparli (nel senso del diritto internazionale) ma soltanto di amministrarli in attesa di uno statuto definitivo da assegnare loro, al termine di un processo di negoziati. Le colonie poi, sempre secondo il governo israeliano, non contravvengono alla legalità internazionale, nonostante la posizione adottata all’unanimità dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con la Risoluzione del 1° marzo 1980, secondo la quale esse costituiscono “una flagrante violazione della Convenzione di Ginevra relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra del 12 agosto 1949…”.

Altra cosa invece è la legalità interna che il governo può non solo interpretare, ma anche, e questa è la differenza fondamentale, creare come vuole, in funzione degli obiettivi politici che intende perseguire, a condizione tuttavia di tenere conto della giurisprudenza di una giurisdizione del tutto indipendente: la Corte Suprema d’Israele. La requisizione di terre nei territori occupati, ma non annessi, è avvenuta essenzialmente per motivi di sicurezza. La base giuridica di queste operazioni si trova nelle ordinanze promulgate dai britannici all’epoca del Mandato, e che sono rimaste in vigore dopo la creazione dello Stato d’Israele. In particolare l’articolo 125 delle Defence Emergency Regulations del 1945 che permette al Comandante regionale di vietare l’accesso in qualsiasi zona che si trovi sotto il suo controllo, per motivi di sicurezza.

Da allora, più nessuno può penetrarvi, senza aver ottenuto preliminarmente un’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente. Queste pratiche non sembrerebbero in ogni caso contrarie al diritto internazionale, dal momento che, in questo ambito, le regole del diritto hanno soprattutto per obiettivo di proteggere l’interesse dello Stato occupato e quello dei singoli. Per questo vietano qualsiasi forma di sostituzione di proprietà e non ammettono che un uso provvisorio di esse. E dunque l’occupante non può essere che l’amministratore e l’usufruttuario dei beni dello Stato occupato. La confisca dei beni dei privati è rigorosamente proibita dall’articolo 46 del Regolamento dell’Aja (1907) che recita:

“L’onore e i diritti della famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata così come le convinzioni religiose devono essere rispettate”. Sono lecite soltanto le requisizioni poiché, entro certi limiti, rappresentano delle “prestazioni forzate in natura o servizi forzati, richiesti unicamente per i bisogni dell’esercito d’occupazione“.

Questo è un processo cominciato fin dai primi anni dell’occupazione; prima in forma occulta, trasformando l’installazione militare insensibilmente in insediamento civile. Poi, soprattutto dopo la guerra del 1973, in modo sempre più esplicito. Da quel momento in poi la colonizzazione è apparsa in tutta la sua forza e la sua ampiezza. Facciamo un passo indietro: sia la Gran Bretagna che la Giordania avevano avviato il censimento sistematico di tutti i titoli di proprietà. Ma questa operazione, indispensabile oltre che complessa, si basava sull’effettività del possesso e dell’uso, che ciascuno poteva provare in diversi modi. Proprio per questo, un tale processo, estremamente lento, era ben lungi dall’essere stato completato nel 1967, e dunque la più gran parte delle terre non era ancora stata censita. Uno dei primi provvedimenti delle autorità israeliane d’occupazione fu quello di bloccare brutalmente queste attività di censimento anche nei settori dove era praticamente terminato. Una decisione di una portata politica importantissima. A questo proposito Dany Rubistein, noto giornalista israeliano, su Davar del 20 marzo 1981, scrisse: “minore è il numero di beni immobili registrati al catasto e di terreni la cui proprietà è chiaramente definita, più numerose sono le aree suscettibili d’essere proclamate beni dello Stato“.

L’assenza

Alla conquista del 1967, seguì subito dopo l’insediamento di un governatore militare nei territori occupati. Il Comandante regionale (nome ufficiale del governatore), pubblicò, il 23 luglio 1967, l’ordinanza n° 58, riguardante lo statuto della proprietà degli assenti. Per questa ordinanza, l’assente rispondeva ad una definizione molto estensiva. Si trattava in sostanza di chi, allo scoppio della guerra, nel giugno 1967, aveva lasciato la Cisgiordania. Così era già avvenuto nel 1950, quando la Knesset, il parlamento israeliano, adottò un provvedimento della stessa natura per tutte le proprietà abbandonate nel 1948 dai palestinesi. Il governatore sosteneva che l’obiettivo dell’ordinanza fosse quello di proteggere i beni di coloro che erano stati costretti a fuggire allo scoppio della guerra.

Vediamo come funziona quest’ordinanza. Il Comandante regionale nomina un “Guardiano della proprietà abbandonata”, cui compete il ruolo di prendere in carico l’insieme di questi beni. All’inizio la semplice assenza del proprietario non basta per trasferire il controllo dei beni al Guardiano. È necessario anche che non ci sia nessun parente prossimo, un membro della famiglia ad esempio, in grado di assicurarne la gestione secondo il diritto vigente. Non si tratta dunque di un vero e proprio trasferimento di proprietà: il Guardiano agisce in qualità di depositario della proprietà dell’assente fino al suo ritorno e deve anche conservare per il proprietario, tutti i redditi eventuali che può aver realizzato, diminuiti delle spese di gestione. Se il proprietario ritorna, il Guardiano gli deve restituire l’esercizio di tutti i suoi diritti. Ma tra il dire e il fare…

Esistono due questioni di fondo, che portano ad una realtà sensibilmente diversa da quella del discorso giuridico ufficiale. Infatti il Guardiano dispone in pratica di un potere discrezionale per quanto riguarda l’uso dei beni abbandonati. Nessuna transazione è valida senza la sua autorizzazione e nessun articolo limita le sue possibilità d’azione. In tali condizioni, il ruolo effettivo del Guardiano è anche quello di contribuire con efficacia agli insediamenti israeliani soprattutto nella valle del Giordano dove si trovano numerosi beni abbandonati, dal momento che questo settore è stato il più coinvolto dall’esodo della popolazione nel 1967. Ed eccoci così ad uno dei problemi chiave del conflitto israelo-palestinese e cioè quello del Ritorno. E qui il cerchio si chiude. Il contadino palestinese che ha attraversato il Giordano nel 1967, si è “sistemato” provvisoriamente a qualche decina di chilometri dalle sue terre, ormai occupate da una colonia israeliana. È perciò considerato assente sul piano giuridico poiché gli è vietato l’attraversamento del Giordano in senso inverso. Vi sembra un problema giuridico? Ma nemmeno per sogno! Questo è il risultato di un rapporto di forze. Il responsabile delle colonie israeliane della valle del Giordano si esprime a questo proposito in modo molto chiaro:

“Qui, nella valle, noi lavoriamo su migliaia di dunum che appartengono – perché non dirlo? – a degli arabi. Arabi, per la maggior parte assenti, abitanti di Nablus o di Tubas… che sono fuggiti durante la guerra del 1967. Queste persone non possono tornare in Giudea-Samaria perché i loro nomi figurano su di una lista ai posti di frontiera sui ponti [sul Giordano]”. E così, questa legislazione ha generato situazioni kafkiane. Il caso classico? Un proprietario che, rientrato sulle sue terre senza autorizzazione, finisce davanti ad un tribunale, accusato d’effrazione di proprietà di un assente!

Gli acquisti di terre

Per affrontare quest’altra questione, è necessario distinguere fra le istituzioni ufficiali autorizzate ad effettuare transazioni fondiarie e i privati che all’inizio, fino al 1979, non ne avevano diritto. A partire dal 1967, l’amministrazione del demanio (Israel Land Administration, I.L.A.) e il Fondo Nazionale Ebraico (K.K.L.), hanno concepito ed attuato una politica sistematica di acquisti di terre nei territori occupati. Queste due istituzioni hanno potuto così acquistare importanti superfici, soprattutto nella regione di Gerusalemme. Le decisioni sugli acquisti vengono prese dai due direttori delle istituzioni appena citate, che definiscono le loro scelte in funzione di dati forniti da una rete d’informazioni molto estesa, riguardante diversi paesi stranieri, dove si trova la parte più consistente dei venditori potenziali. L’operazione viene condotta in porto tramite la società Hemnutah, la cui creazione risale all’epoca del Mandato britannico (1938) quando il suo compito era quello di favorire il trasferimento dei capitali degli ebrei tedeschi. Le transazioni vengono fatte nel più gran segreto non solo per evidenti ragioni politiche ma anche perché sono molto forti le minacce di rappresaglie nei confronti dei proprietari palestinesi. Fino al 1979, gli acquisti di terre da parte di privati erano vietati nonostante le molteplici pressioni esercitate sui vari governi.

L’esproprio

Non parliamo qui di un generico spossessamento ma di quello effettuato per motivi di interesse generale. È in questa prospettiva limitata che le autorità israeliane intendono collocarsi, quando sottolineano l’indispensabile rispetto dei principi fissati dal diritto internazionale. E così l’esproprio è lecito per la realizzazione di obiettivi di interesse pubblico nelle forme previste dal diritto locale e con la condizione del pagamento di un’indennità al proprietario. La legislazione giordana, relativa alla procedura d’esproprio, era stata concepita in modo da non limitare in alcun modo la sua attuazione. La nozione d’interesse pubblico viene definita dalla constatazione della volontà del potere politico. Un interesse pubblico è, a termini di legge, “qualsiasi interesse che il governo, con il consenso del Re, ha deciso di considerare come pubblico“. Le autorità israeliane ironizzano su questa formulazione per poi precisare che, nonostante l’ampiezza discrezionale, le autorità militari utilizzano la procedura d’esproprio in maniera molto restrittiva. (Quando si dice la democrazia!). E mettono in evidenza come tale procedura non sia mai stata impiegata per insediamenti civili nei territori occupati. Si è fatto ricorso ad essa, soltanto per servire l’interesse generale in senso stretto. Per la costruzione e l’ampliamento di strade o la costruzione di edifici pubblici, ad esempio!

Si ritrova perciò un dato evidente: in ogni situazione d’occupazione il diritto è sempre al servizio di una politica. Se la nozione stessa di Stato di diritto è centrale in Israele, essa non ha quasi più senso aldilà della linea verde. L’elemento dominante della colonizzazione sionista dopo la guerra del 1967 è caratterizzato proprio dal fatto di verificarsi in una società sotto occupazione e dunque completamente sottomessa all’arbitrio dello Stato d’Israele. In queste condizioni, l’occupazione non riguarda soltanto questo o quell’aspetto della vita quotidiana, ma è invece al centro di tutto, in tutti i settori d’attività. Costituisce un sistema globale coerente, che non lascia sfuggire nessun dettaglio al suo controllo, neppure il colore delle targhe delle automobili.

Dopo il 1967, strettamente connesso con il processo di colonizzazione continuò il processo di espropriazione della terra. In questo ambito è praticamente impossibile disporre di cifre precise. Bisogna distinguere fra terre coltivate e terre riservate alle colture o agli insediamenti futuri. Una fonte israeliana parla, per tutti i territori, di 118 chilometri quadrati (11.800 ettari, pari a 118.000 dunum) di terre ebraiche coltivate. La superficie delle terre confiscate, in vista di utilizzo futuro da parte dei coloni, sarebbe salita a 3.000 chilometri quadrati, di cui 1.200 sul Golan, e 1.800 in Cisgiordania, ovvero il 31,5% del suolo. Anche se fino al 1977 queste terre “redente” si trovavano soprattutto ad oriente, e si trattava di zone aride e spopolate, la violenza inflitta alla popolazione araba non era per questo meno severa: ad esempio, il livello dell’acqua si abbassò pericolosamente in alcuni villaggi arabi della valle del Giordano a causa della creazione di pozzi artesiani negli insediamenti israeliani vicini!

Evidenti gli effetti nefasti della colonizzazione israeliana sulla popolazione palestinese, i cui mezzi di sussistenza tradizionali erano progressivamente minacciati e che veniva sottoposta ad un processo di proletarizzazione. La perdita di terre coltivate spingeva infatti i contadini palestinesi ad abbandonare l’agricoltura e così molti di loro andavano a lavorare come manodopera non qualificata nell’economia israeliana. L’acquisto di terre assunse proporzioni ancora più allarmanti dopo il 1977, e riguardò molto di più campi e piantagioni palestinesi, esasperando la tendenza ad una compartimentazione dei centri di popolazione locale.

Se è vero che la colonizzazione non aveva raggiunto, nel 1977, proporzioni irreversibili, è altrettanto vero che nella pratica non c’è stato nessun aspetto della politica colonizzatrice successiva di Begin che non avesse avuto un precedente nel periodo laburista, in particolare nella sua ultima fase. Dopo il 1967, a tutto il 1985, passano sotto diretto controllo israeliano, fra terreni demaniali, confiscati, recintati, e soggetti ad acquisto forzato, un totale di 2.268.500 dunum, pari al 41% dell’intera Cisgiordania. Poiché le autorità israeliane “neutralizzano” altri 570.000 dunum, dichiarandoli indisponibili per lo sviluppo urbanistico palestinese, complessivamente l’area soggetta a requisizioni o restrizioni ammonta a 2.838.000 dunum pari al 52% della Cisgiordania. Nella striscia di Gaza, con la stessa logica, nascono 16 insediamenti ebraici. Nei primi dieci anni di occupazione nascono 24 insediamenti. Dopo ne sono sorti altri 118, distribuiti in modo da impedire qualsiasi futuro ritiro di Israele dalla Cisgiordania, se non dalla striscia di Gaza.

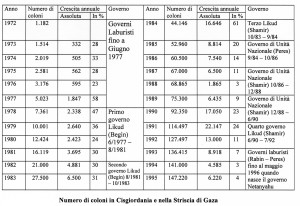

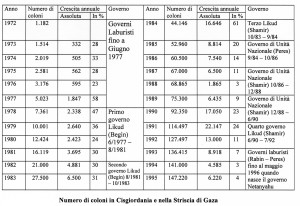

Insieme con gli insediamenti, è cresciuto il numero dei coloni. Dalla tabella si vede come questi siano passati da 1.182 nel 1972 a 27.500 nel 1983. Se si confrontano i dati del periodo 1967-77 con quelli relativi al periodo successivo (1977-1983), quando il Likud è al governo, appare evidente una rapida crescita del numero dei coloni che passano dai 5023 del 1977 ai 27.500 di cui si parlava prima. Il partito della “Grande Israele”, che punta ad una Palestina tutta ebraica si fa più forte e prepotente. Con l’avvento della destra al governo, sono nate in Israele due tesi. La prima punta ad utilizzare i territori come “materiale” di scambio, per la pace. La seconda, oltranzista, basandosi sulla potenza militare d’Israele e sull’incondizionato appoggio degli Stati Uniti (anche nel Medio Oriente la “guerra fredda” funziona!), intende appropriarsi di tutta la Palestina del Mandato, e oltre.

“La colonizzazione della terra d’Israele è un diritto e un aspetto determinante della sicurezza del paese che sarà difeso ed esteso”.

È ancora e sempre questo, uno degli obiettivi principali del programma di governo presentato l’8 giugno 1990. Il che significa che l’insediamento di colonie di popolamento, strumento essenziale della politica di colonizzazione, continuerà a svilupparsi, a danno dei palestinesi, con lo spossessamento continuo della loro terra. Il governo di Unità nazionale cade il 15 marzo 1990. Tre mesi dopo nasce un nuovo governo, diretto sempre da Shamir, con la partecipazione di tre formazioni di estrema destra. Si tratta del governo più a destra, più estremistico e più legato agli ambienti religiosi della storia d’Israele. Ariel Sharon, ministro degli Alloggi, dirige questa nuova tappa della colonizzazione. Fino a quel momento s’intende! Ma poiché il peggio non è mai morto, dopo la parentesi laburista, nel maggio 1996, nasce il governo Netanyahu. E poi il governo Barak e poi il governo Sharon e poi il governo Olmert …

Ufficialmente, non viene creato nessun nuovo insediamento, per tenere buoni gli Stati Uniti, ma i fatti sono diversi. Nascono nuove colonie ma questi insediamenti vengono mascherati da artifici amministrativi come dimostra il rapporto del Dipartimento di Stato: “[…] costruendo su quei siti che, da un punto di vista amministrativo, dipendono da un insediamento già esistente, anche se si trovano in realtà a distanza di chilometri. E così si vedono nascere cantieri in massa su località abbandonate da tempo, che ampliano i limiti di colonie già esistenti […]. E così si capisce perché la presenza israeliana nei Territori occupati continua a crescere a un ritmo altissimo. In meno di due anni, Ariel, il secondo insediamento della Cisgiordania per dimensioni, mette in cantiere 1.400 appartamenti; il più grande, Ma’ale Adumim, vicino Gerusalemme, ne costruisce attualmente un migliaio” (“Report on Israeli Settlement Activity in the Occupied Territories”, consegnato al Congresso americano il 20 marzo 1991).

Nel 1991, circa 200.000 coloni risiedevano in circa 200 colonie (197.000 abitanti in circa 150 colonie in Cisgiordania, e di questi 120.000 insediati nella città di Gerusalemme-Est annessa nel 1967, e 3.000 nelle 15 colonie a Gaza). Secondo uno studio del Dipartimento di Stato americano del 20 marzo 1991, essi rappresentavano il 13% della popolazione totale dei territori occupati, mentre il 50% delle terre della Cisgiordania erano state confiscate per la colonizzazione. A Gaza, un terzo del territorio abitabile era riservato ai coloni. Il movimento cresce dopo il 1990, con 10.000 nuovi arrivati in un anno. La natura degli insediamenti è ancora più significativa, se si pensa che non si tratta più della creazione di piccole unità che raggruppano alcune centinaia di persone ma di veri e propri centri urbani, il più vicino possibile ai grandi agglomerati israeliani. Non si tratta più di modeste colonie a vocazione rurale. L’ambizione è quella di costruire delle cittadine.

E’ importante ricordare la classificazione ufficiale delle zone d’insediamento. Queste si dividono in tre settori, a seconda dell’importanza della domanda di abitazioni: forte, media o debole. La zona di forte domanda comprende tutti i luoghi situati al massimo a mezz’ora da Tel Aviv e a venti minuti da Gerusalemme. Quella di domanda media comprende, a parte la precedente, tutte le località situate al massimo a cinquanta minuti da Tel Aviv e a trentacinque da Gerusalemme. La terza infine comprende il resto della Cisgiordania. In funzione di questa divisione, i grandi progetti si trovano concentrati nella zona di forte domanda. E così al centro di questo settore viene costruito Ariel, il più vasto insieme urbano, concepito per accogliere più di 100.000 abitanti. L’obiettivo politico implicito è quello di fare di questa zona una specie di cerniera che fissi strettamente la Cisgiordania a Israele. Sono questi gli aspetti più importanti per cercare di capire il “senso” del processo di pace.

Riepilogando, nel periodo (1967-1977) i laburisti hanno dato la priorità assoluta a Gerusalemme. Si sono annessa non soltanto la parte araba della città, ma anche importanti superfici di terre prese dai villaggi dei dintorni per creare un vasto agglomerato urbano. All’interno di questi nuovi limiti, sono stati costruiti grandi insiemi di immobili riservati alla popolazione ebraica a Nord, a Est e a Sud (Ramot, Talpiot, Gilo…).In alcuni anni i rapporti demografici sono stati rivoluzionati con tutte le conseguenze sociologiche e politiche che si possono immaginare (nel 1976 le statistiche ufficiali parlano di una popolazione di 264.000 ebrei e di 92.000 arabi). Oltre a Gerusalemme, i governi laburisti hanno avuto tre priorità: la valle del Giordano, il Golan e il Sinai; queste tre regioni hanno una caratteristica comune: sono poco popolate; il Sinai perché è un deserto, le altre due perché la maggior parte degli abitanti che vi risiedevano sono fuggiti durante la guerra del 1967. Gli insediamenti realizzati nelle zone a forte densità di popolazione palestinese furono poco numerosi, il più significativo di questi fu quello di Kiriat Arba alle porte di Hebron.

A partire dal 1975, sotto il governo Rabin, il processo si è accelerato ed esteso. Oltre alle sue iniziative, il Primo Ministro lascia fare al Gush Emunim la cui politica consiste nel creare insediamenti dappertutto, in particolare al centro della Cisgiordania. Come a Sebastia (vicino Nablus), dove il Gush Emunim riesce a spuntarla nell’installazione importante che intendeva realizzare. Nel periodo (1977-1984), con il governo del Likud vengono realizzati numerosi insediamenti. Il suo governo sviluppa quelli esistenti e soprattutto ne crea di nuovi. A questo proposito la formulazione del suo programma è molto semplice: “il territorio di Cisgiordania e di Gaza appartiene al popolo ebraico, è quindi legittimo creare degli insediamenti che dovranno permettere l’installazione di centinaia di migliaia di Ebrei”. Tuttavia, a causa dei negoziati avviati a Camp David, questa politica non troverà immediata applicazione sul terreno, si dovrà attendere il 1980 e soprattutto il 1981, data in cui Begin vince per la seconda volta le elezioni legislative, perché il processo di colonizzazione conosca una spettacolare accelerazione.

Con il Likud ormai la priorità delle priorità è la Cisgiordania (la Giudea e la Samaria); mentre i laburisti, in dieci anni, avevano creato una decina di siti, il governo del Likud ne costruisce più di una cinquantina in cinque anni. Se alla fine del 1976, c’erano circa 5.000 abitanti ebrei in Cisgiordania (senza contare Gerusalemme), nel 1983 sono vicini a 30.000. Tutti i dati statistici evidenziano l’importanza di questo salto qualitativo: un numero molto più grande di colonie e di abitanti, proprio nel cuore della Cisgiordania, rispetto all’epoca dei laburisti.

Nel periodo (1984-1988) i laburisti e il Likud si ritrovano in una situazione d’equilibrio elettorale tale da doversi rassegnare a formare un governo di unità nazionale, dopo aver tentato invano, per diverse settimane, di mettere in piedi delle coalizioni omogenee. Per giungere a questa formula, si sono fatte concessioni da una parte e dall’altra soprattutto a proposito degli insediamenti. Su questo punto, l’accordo di governo ha cercato di gestire le posizioni delle due parti in modo che ciascuna possa dare l’impressione di non aver ceduto nulla di essenziale. In applicazione di questo accordo è stata annunciata la creazione di sei nuove colonie; verranno installate in Giudea-Samaria al limite dei settori inclusi nel piano Allon, cosa che permette al Likud di affermare che il governo continuerà a creare insediamenti “dappertutto” e al partito laburista di mostrare di restare fedele alla sua posizione basata sulla ricerca di un compromesso territoriale. Nella pratica il ritmo della colonizzazione si è un po’ rallentato perché il governo non attribuiva a questo problema il ruolo prioritario che aveva in precedenza ma anche perché il numero delle persone che desideravano installarsi al di là della linea verde diminuivano sensibilmente.

Nel luglio del 1988, in una intervista alla rivista Nekuda, una delle figure di punta del movimento di colonizzazione, il rabbino Levinger, faceva un bilancio in questi termini: “Dopo le elezioni del 1984, siamo stati tra coloro che chiedevano un governo di unità nazionale. Noi lo abbiamo fatto perché l’unità della nazione è un principio non meno importante del processo d’insediamenti; per preservare questa unità abbiamo accettato di sacrificare l’insediamento di nuove colonie… Anche se la nostra influenza su un (tale) governo era inferiore rispetto a quella su di un governo diretto dal Likud”.

Che questa politica non avesse avuto più, dopo il 1984, l’intensità che l’animava all’inizio, non significa però che si sia veramente indebolita. Il risultato? Dal 1983 al 1986 il numero delle colonie è cresciuto del 118%, quello degli abitanti del 45 % e l’investimento pubblico del 56 %. Alla vigilia dello scoppio dell’Intifada, il processo di colonizzazione è un fatto politico che secondo molti osservatori ha tutte le possibilità di svilupparsi ancora, anche se si svolge ad un ritmo meno sostenuto che in precedenza. Nel suo rapporto del 1987, Meron Benvenisti valuta che ci sono 65.000 ebrei in Cisgiordania (esclusa Gerusalemme) e 2.700 nella striscia di Gaza e che fino alla metà degli anni 1990 il numero annuale di nuovi arrivati sarà dell’ordine di 10.000; tutta questa popolazione sarà concentrata negli insediamenti urbani situati attorno alle metropoli di Tel Aviv e Gerusalemme, a danno degli insediamenti rurali. Se non si sono raggiunti gli obiettivi ambiziosi sognati dagli ispiratori di questo processo, né gli scopi del piano progettato dal Likud, a medio termine, l’installazione di 100.000 coloni sembra già di un’importanza considerevole.

Per rendersene conto non basta del resto far riferimento soltanto alle statistiche sulle persone insediate; occorre prendere in considerazione altre due dimensioni essenziali. La prima attiene all’ampiezza delle superfici delle terre confiscate o requisite per questi insediamenti e più in generale per tutta una serie di motivi a cominciare da quelli invocati dalla sicurezza militare: più della metà della Cisgiordania si trova così oggi sotto il controllo assoluto d’Israele. È in questo senso che è giusto parlare di una vera appropriazione dello spazio con le molteplici conseguenze che ne derivano. Ciò significa soprattutto che queste terre sono state prese a degli uomini che ci vivevano e che in molti casi le coltivavano. Essi sono stati espulsi dal loro universo familiare, allontanati dai loro utensili di lavoro, dalla loro terra d’origine cui sono ormai costretti a girare intorno come se fossero degli stranieri. Non c’è da meravigliarsi, in queste condizioni, se la battaglia per la terra sia divenuta l’ossessione di molti; la posta in gioco si rivela fondamentale perché rinvia all’essenza stessa del conflitto che oppone i Palestinesi agli Israeliani.

La seconda dimensione riguarda le profonde trasformazioni che questi insediamenti inducono nella vita quotidiana. Per un palestinese dei territori è impossibile circolare senza passare vicino ad una colonia o senza sentirne la pesante presenza. In alcuni settori, come a Hebron per esempio, la tensione che ne consegue è difficilmente sopportabile e talvolta, in questa o in quella occasione, degenera in scontri. In ogni caso il rapporto di forze non può essere analizzato soltanto in termini di numeri. Anche se è assai minoritario in rapporto alla popolazione locale, il colono vuole sempre dimostrarsi come il padrone delle zone presso le quali abita. Ciò si materializza in particolare con il portare sistematicamente le armi che, soltanto a lui, esprime una realtà: l’atteggiamento arrogante di colui che esibisce il suo fucile sulla spalla basta per far capire molte cose. Non bisogna credere, tuttavia, che tutti i coloni siano degli ideologi determinati, costi quel che costi, a battersi in favore della grande Israele; questi ci sono, ovviamente, ma non rappresentano, secondo un’inchiesta effettuata nel 1983, che una minoranza valutata al 17% dell’insieme. Gli altri hanno scelto di vivere nei territori occupati in virtù dei prezzi molto competitivi degli appartamenti e della qualità della vita che si trova in regioni situate a qualche decina di minuti da Gerusalemme o da Tel Aviv.

Ciò non toglie che, al di là di queste constatazioni, la volontà politica affermata una volta da alcuni attivisti si sia ormai tradotta nei fatti, al punto tale da essere riuscito a creare una stretta rete d’influenze e d’interessi, capace di pesare sulle scelte fondamentali dello Stato. I sostenitori della Grande Israele attraverso lo sviluppo massiccio di insediamenti nei territori palestinesi occupati non erano infatti, trentanove anni fa, che dei gruppi relativamente periferici. Poi il loro progetto è stato facilitato dalle esitazioni e dalle contraddizioni del partito laburista. Così il Likud ha conosciuto uno sviluppo spettacolare che ne fa oggi una delle due grandi formazioni politiche del paese, cosa del tutto impensabile alla fine degli anni ‘60. In altri termini, il problema degli insediamenti non è più appannaggio di gruppi della società civile con scarsi addentellati politici; ormai, da trent’anni, esiste un’efficace articolazione fra questi gruppi di pressione e potenti formazioni politiche.

Ci si rende conto perciò di quanto l’appropriazione dello spazio costituisca, ad un tempo, fattore decisivo di esasperazione della popolazione palestinese e ostacolo importante a qualsiasi ricerca di una soluzione politica negoziata. Ecco perché, lo ripetiamo ancora una volta, questa occupazione non è un’occupazione come le altre.

Dopo gli accordi di Oslo, non solo la colonizzazione non ha subito alcun rallentamento ma addirittura c’è stata una forte accelerazione sia sotto i governi laburisti (Rabin, poi Peres ed infine Barak) sia, ovviamente, sotto i governi Netanyahu, Sharon e Olmert. Tutto è avvenuto come se “la corsa contro il tempo“, non fosse mai cessata, per accumulare fatti compiuti su fatti compiuti, e trovarsi così in posizione di vantaggio, all’apertura dei negoziati sullo statuto finale, previsti per il 4 maggio 1996 (pensate, più di quattordici anni fa!) Con il ritorno dei laburisti al governo nel 1992, sembrava che le cose stessero cambiando. Nel luglio del 1992, Rabin decise il congelamento della colonizzazione. Sembrava! Questa decisione bloccò soltanto i nuovi progetti, ma non fermò quanto era già avviato, in particolare tutta la colonizzazione intorno a Gerusalemme, e tutta la costruzione della rete stradale, decisiva nel vasto processo di appropriazione della terra. Rabin, in realtà, non ha mai cercato di bloccare la colonizzazione, ha soltanto dovuto tener conto dei vincoli imposti dagli americani al governo Shamir, secondo i quali la concessione di garanzie bancarie a prestiti privati, per l’ammontare di più di 20.000 miliardi di lire, era condizionata dal blocco della colonizzazione.

E così, il numero di coloni, dal 1992 al 1996, è passato da 100.000 a 151.000. Il ministro per le Abitazioni in carica nel governo Rabin (poi ministro della difesa nel governo Sharon) Benyamin Ben-Elieser, così commentava allora il suo lavoro: “Dal momento in cui ho il completo consenso del Primo ministro, io costruisco tranquillamente senza far rumore … Per me è importante costruire con grande slancio a Givat Ze’ev, Maale Adumim e Beitar… colonie che fanno parte di Gerusalemme. Per me ciò che conta è costruire, costruire e ancora costruire…”.

Per i dirigenti laburisti, il programma è chiaro: moltiplicare i fatti compiuti nelle zone che si vogliono conservare, mentre si negozia molto lentamente l’accordo di ripiegamento rispetto a quelle zone che si intendono evacuare comunque lentamente, per aver il massimo tempo possibile per controllare la doppia operazione. Facciamo ora un altro esercizio. Confrontiamo la carta di Oslo II con quelle dei piani Allon e Drobless. Si capisce, abbastanza presto, che si fondano su alcune logiche comuni. La carta di Oslo II evidenzia la divisione della Cisgiordania in tre zone. Non si infastidisca il lettore. È vero, per alcuni versi ci stiamo ripetendo, ma vedrà, che alla fine dell’esercizio, avrà un quadro più ampio, e non soltanto tecnico degli accordi di Oslo II.

La zona A riguarda le città palestinesi, da anni ormai circondate dalle colonie e tornate nel 2002 sotto il controllo dell’esercito israeliano. La zona B riguarda i villaggi, dove vive la massima parte dei palestinesi, e che sono assai spesso separati gli uni dagli altri da colonie o da strade di aggiramento, meglio sarebbe dire di accerchiamento. La zona C rappresenta tutto il resto del territorio, dove si trovano tutte le colonie, dalla più grande alla più piccola, oltre alle basi militari.

Quando il Likud, nel maggio del 1996, a sorpresa torna al governo, si trova in una situazione radicalmente diversa dal 1992. Dal momento che gli accordi di Oslo sono anche il portato della comunità internazionale e poi c’è stato il riconoscimento reciproco tra israeliani e palestinesi, la sua scelta pragmatica è quella di fare di tutto per piegare le cose nella direzione desiderata. La posizione di Benyamin Netanyahu viene formalizzata nel piano “Allon plus” (1997). Ironia delle parole: il piano va oltre, plus, un altro piano, fuori uso dal 1975, opera dei laburisti!

Quattro sono i punti essenziali di questo piano.

In primo luogo, l’instaurazione della sovranità israeliana su di una fascia larga 15 chilometri (dal Giordano alla cima delle montagne ad ovest).

In secondo luogo, l’estensione dei limiti territoriali di Gerusalemme con l’annessione a nord delle colonie di Givat Ze’ev, a est di Maale Adumim e a sud del blocco Etzion.

In terzo luogo, la rottura della continuità territoriale palestinese con l’attivazione di colonie ebraiche sotto la sovranità israeliana e la creazione di quattro corridoi di larghezza indeterminata (?!) che colleghino Israele alla valle del Giordano secondo l’asse est-ovest.

In quarto luogo, la rottura della continuità territoriale per la popolazione palestinese che si trova a cavallo della linea verde, secondo la logica del piano Seven Stars. La maggior parte delle 140 colonie (esclusa Gerusalemme-Est) con i suoi 160.000 coloni saranno annesse ad Israele. Di fatto, si tratta dell’annessione di circa il 60% della Cisgiordania con il controllo totale delle risorse in acqua. Quando Netanyahu lascia il governo, dopo aver fatto ricorso alle elezioni anticipate per bloccare i negoziati con i palestinesi e portare avanti, indisturbato, la colonizzazione, il bilancio “coloniale” è impressionante. Migliaia di appartamenti costruiti e migliaia di nuovi coloni insediati, in particolare nel settore della Grande Gerusalemme.

È la volta di Barak come Primo ministro. Questi, alla fine del mese di giugno del 1999, s’impegna a garantire la sicurezza dei coloni e a fornire loro “i servizi necessari alla vita quotidiana e al loro sviluppo”. E, dopo quella data, la colonizzazione prosegue a ritmo sostenuto. Ma il quadro della colonizzazione sarebbe sicuramente sbiadito, se non si parlasse specificamente di Gerusalemme, del resto al centro della nuova Intifada, chiamata dai palestinesi intifada Al-Aqsa, (La Lontana), dal nome di una delle moschee della Spianata, e terzo luogo sacro dell’Islam, che si trova appunto a Gerusalemme.Lo statuto finale della città di Gerusalemme ha rappresentato (e rappresenta) uno dei temi, forse il tema più importante, che divide, da sempre, israeliani e palestinesi.

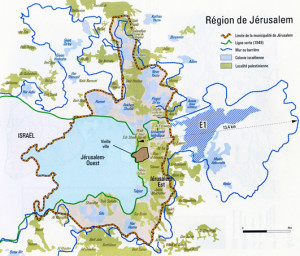

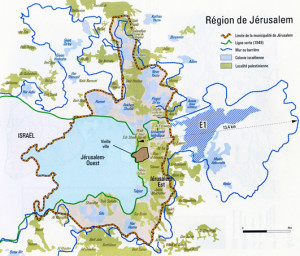

Vista l’importanza di Gerusalemme, ripercorreremo la sorte di questa città, (che in ogni caso riprenderemo al paragrafo 3) per grandi linee, dalla fine del Mandato alla guerra dei sei giorni del 1967, per poi analizzarne le modifiche in termini di distruzioni e di colonizzazione apportate dalla potenza occupante, assai poco interessata al diritto internazionale e alle risoluzioni dell’ONU. Data di partenza, il mese di maggio del 1947, quando all’ONU, inizia il dibattito sul piano di spartizione della Palestina del Mandato. Gerusalemme è una città di 165.000 abitanti che si estende su di un’area di circa 30 kmq. È costituita dalla Città Vecchia, (poco più di un chilometro quadrato, densissimo di valori però per le tre religioni monoteiste), e da numerosi quartieri ebraici della Città Nuova, sviluppatisi, dopo il 1860.

Gli ebrei costituiscono il 60% degli abitanti. Del resto, dal 1875, sono sempre stati in maggioranza a Gerusalemme.Il 29 novembre 1947, l’ONU vota, come è noto, la spartizione della Palestina mandataria in due Stati, uno ebraico ed uno arabo. Gerusalemme dovrà costituire un corpus separatum internazionalizzato che comprende, dal punto di vista dello spazio, “la municipalità attuale di Gerusalemme, i villaggi e centri circostanti, il più orientale dei quali sarà Abu Dis, il più meridionale Betlemme, il più occidentale Ein Karim (compreso l’agglomerato di Motsa) e il più settentrionale Shu’fat” L’allargamento tende a realizzare un relativo equilibrio dal punto di vista demografico, con 100.000 ebrei e 105.000 arabi (di cui 65.000 musulmani e 40.000 cristiani).

Ovviamente, i primi essenzialmente concentrati nella Città Nuova ad ovest, dove si trovavano anche molti arabi. I secondi nella Città Vecchia e nei quartieri extra muros ad est, con qualche sacca ebraica, il Monte Scopus, in particolare. Tutti i villaggi intorno, Betlemme compresa, erano abitati da arabi. Dal punto di vista amministrativo, Gerusalemme doveva finire:“sotto un regime speciale amministrato dalle Nazioni unite… Lo statuto sarà in principio in vigore per un periodo di dieci anni… al termine del quale… le persone aventi la residenza nella Città saranno allora libere di far conoscere con un referendum i loro suggerimenti relativi ad eventuali modifiche al regime della Città”. In seno all’Agenzia ebraica, la spartizione venne celebrata come una grande vittoria. Totale fu il rifiuto nel mondo arabo.

Il Vaticano, che aveva avuto un ruolo importante nel progetto, risultava di fatto il vero beneficiario, perché quello statuto gli avrebbe permesso di esercitare un’influenza decisamente superiore a quella che avrebbe potuto esercitare nel caso in cui Gerusalemme fosse diventata una città araba o ebraica. Dopo la guerra 1948-1949, oltre a non nascere lo Stato arabo, di Gerusalemme come corpus separatum nemmeno l’ombra. Le disposizioni, mai annullate, non verranno mai applicate. Mistero onusiano!

Dal settembre 1948 in poi, i sionisti assumono una posizione molto rigida. Si oppongono all’internazionalizzazione di Gerusalemme, preferendo accordarsi con Abdallah di Giordania su di una tacita spartizione, da verificare successivamente con le armi! In realtà, Gerusalemme sarà sì un corpus separatum, ma soltanto nel senso che invece di essere un corpo a sé stante, sarà un corpo fatto a pezzi! Nascono così, Gerusalemme-Ovest, in mano agli israeliani e Gerusalemme-Est in mano ai giordani (e anche questa in fondo è una spartizione…). Gli israeliani, fin dal gennaio del 1950, dichiareranno Gerusalemme capitale dello Stato ebraico. I giordani, rimasti padroni della Città Vecchia, cacceranno gli ebrei che vi abitavano. La frontiera è un dato di fatto militare, e cioè la linea di demarcazione definita all’atto del cessate il fuoco del novembre 1948, la famosa linea verde. Subito dopo il 1967, il Vaticano non proporrà più l’internazionalizzazione, ma uno statuto internazionale garante dei Luoghi Santi. Con la vittoria del 1967, gli israeliani si impadronirono dell’intera città e, il 27 giugno dello stesso anno, estesero ad essa legge, giurisdizione ed amministrazione dello Stato d’Israele. Scomparve così la municipalità palestinese, in funzione dal 1948. E, fin da subito, iniziò la colonizzazione della Gerusalemme araba, di Gerusalemme-Est, che comportò la distruzione, via bulldozer, del quartiere maghrebino, (prima ancora che la guerra finisse), per far posto ad un enorme piazzale, antistante il Muro del Pianto, oltre che la restaurazione del quartiere ebraico. Ne fecero le spese più di 5000 palestinesi, espulsi dalla Città Vecchia. A questa “pulizia etnica” seguì un’astuzia amministrativa. I confini municipali della città furono arbitrariamente dilatati fino a comprendere un territorio dodici volte più grande, per quanto riguardava Gerusalemme-Est (da 6 a 72 kmq) e, complessivamente, 108 kmq, l’equivalente della superficie di Parigi! L’astuzia consistette nel realizzare un’operazione chirurgica sul territorio, che comportò l’esclusione di importanti comunità palestinesi dalla vita di Gerusalemme, pur comprendendone le loro proprietà! In questo modo, si evitò di aggiungere 80.000 palestinesi alla già numerosa popolazione araba di Gerusalemme, gettando le basi, allo stesso tempo, per una successiva confisca delle proprietà private dei palestinesi. Tale confisca si è puntualmente verificata, e su quelle terre sono state costruite colonie ebraiche, veri e propri quartieri residenziali come Gilo ad esempio, chiamate eufemisticamente in Israele “dintorni”, quartieri limitrofi. In trentatré anni, (dal 1967 al 2000), più di 27.000 dunum (27 kmq, pari a più di quattro volte le dimensioni di Gerusalemme-Est) di proprietà di palestinesi subiscono la stessa sorte: confiscati per “pubblica utilità”. Peccato che l’aggettivo “pubblica” è riferito soltanto agli ebrei, quanto al sostantivo “utilità” è poi riferito alla costruzione di colonie residenziali o di colonie tout court, che hanno accerchiato le zone abitate dai palestinesi nella città. Ai palestinesi di Gerusalemme-Est è toccata anche la brutta sorte di diventare poveri, Infatti, oltre ad essere stati espropriati e soppiantati dagli israeliani, hanno anche perduto terre per un valore di due miliardi di dollari USA (più di 4.000 miliardi di vecchie lire italiane).

Vediamo ora più in dettaglio la cronologia delle confische e degli espropri. La parte più cospicua è avvenuta agli inizi degli anni Settanta ed Ottanta ma confische ed espropri sono continuati negli anni Novanta e continuano ancora …

Per riassumere: nei mesi di gennaio e di aprile del 1968, furono confiscati 4.800 dunum; nell’agosto del 1970, 13.800; nel marzo 1980, 4.500; nell’aprile del 1991, 1840; nell’aprile del 1992, 2400 dunum vennero definiti green zone (zona verde) e dunque non utilizzabili dai palestinesi per costruire. Con il completamento di Har Homa (Jabal Abu Ghneim per i palestinesi), la più provocatoria iniziativa di Netanyahu, i 200.000 palestinesi di Gerusalemme-Est sono circondati da tutte le parti. Si tratta di una serie di fatti compiuti che hanno ignorato, anzi hanno approfittato del processo di pace, in aperta violazione del diritto internazionale e delle Risoluzioni dell’ONU. Oltre alle Risoluzioni 242 e 338, riguardanti l’insieme dei Territori occupati, ci sono altre specifiche Risoluzioni che condannano esplicitamente l’attività colonizzatrice israeliana a Gerusalemme-Est. In particolare la 252 del maggio 1968, la 279 del 15 settembre 1969, la 446 del 22 marzo 1979, la 476 del 30 giugno del 1980 e la 478 del 20 agosto del 1980. Della Risoluzione 476 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, riportiamo qui di seguito un estratto.

“Deplorando che Israele continui a modificare il carattere fisico, la composizione demografica, la struttura istituzionale e lo statuto della Città santa di Gerusalemme.Gravemente preoccupato per le misure legislative adottate alla Knesset israeliana per modificare il carattere e lo statuto della Città santa di Gerusalemme.1. Riafferma la necessità imperiosa di mettere fine all’occupazione prolungata dei territori arabi occupati da Israele dopo il 1967 ivi compresa Gerusalemme […]3. Conferma di nuovo che tutte le misure e le disposizioni legislative e amministrative prese da Israele, la potenza occupante, per modificare il carattere e lo statuto della Città santa di Gerusalemme non hanno alcuna validità in diritto e costituiscono una violazione flagrante della convenzione di Ginevra relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra […]6. Riafferma la sua determinazione, nel caso in cui Israele non si conformi alla presente risoluzione, di prendere in esame in conformità alle pertinenti disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, i mezzi pratici per assicurare l’applicazione integrale della presente risoluzione”.

Ho usato spesso l’espressione “fatto compiuto“. Se qualcuno non sapeva cosa fosse, ora lo sa! In realtà, non c’è da meravigliarsi che Israele non abbia rispettato le Risoluzioni dell’ONU relative a Gerusalemme. Dal momento che non ne ha rispettata nessuna, compresa quella che ha dato vita allo Stato d’Israele, e non intende nemmeno rispettare la Risoluzione 194 relativa al diritto al ritorno dei rifugiati. In fondo, a che serve questo diritto internazionale, quando si dispone di un padrino come gli USA, maestro nell’infischiarsene e di un contesto internazionale prono ai piedi del padrino? Una volta l’Italia veniva accusata di essere favorevole ai palestinesi, ora questo rischio non lo corre più, dal momento che, con l’Europa, ignora la tragedia palestinese ha dato credito al macellaio di Sabra e Chatila, che bombardava tutti i giorni le misere case e le caserme palestinesi, (tutte piene di terroristi, intenti a confezionare ordigni micidiali), circa la sua buona volontà di riprendere le trattative, come continua a farlo con Netanyahu, sempre che cessi la violenza!

Vorrei invitare i lettori che hanno figli piccoli a non parlare loro di Esopo e comunque non della favola del lupo e dell’agnello! La pace in Israele/Palestina potrebbe esserci dal tempo, se il processo di pace fosse stato inteso, nel rispetto del diritto internazionale e delle Risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, come un processo graduale di restituzione dei Territori occupati, come un calendario di crescita di fiducia tra due popoli separati dalla nakba del 1948 e non invece come una serie di concessioni territoriali fatte dal più forte per legittimare la conservazione delle colonie, la rinuncia, da parte araba, a Gerusalemme-Est ed infine alla banalizzazione del problema dei rifugiati, come ricongiungimento di pochi nuclei familiari e senza nemmeno l’ammissione della ormai conclamata, anche da parte di storici israeliani, quelli “nuovi”, dell’espulsione di 750.000 palestinesi durante la guerra del 1948.

Saltiamo ora al 27 febbraio 2000, quando, all’Università palestinese di Bir Zeit, una sassaiola, opera di studenti, una sorta di mini intifada, costrinse ad una fuga ingloriosa Lionel Jospin, reo di aver accusato Hezbollah di terrorismo. Soltanto qualche mese prima, un ufficiale superiore dell’esercito israeliano aveva rilasciato al quotidiano Ha’aretz (La Terra, in ebraico), una dichiarazione di tutt’altro avviso:“Hezbollah non è un’organizzazione terroristica, ma un movimento di liberazione nazionale, che conduce operazioni di guerriglia. In queste condizioni, non abbiamo nessuna possibilità di farcela. Dobbiamo avere il coraggio di guardare la verità in faccia: noi non abbiamo più niente da fare in questo paese [il Libano]”.

Il 22 maggio Israele riceve un saggio della disfatta, con l’arrivo di Hezbollah alla frontiera. Viene liberato simbolicamente il villaggio di Hula. I mercenari si squagliano a tempo di record. Migliaia di libanesi ritornano in dodici villaggi abbandonati. L’aviazione israeliana fa cinque morti e più di trenta feriti.Gli Hezbollah, oltre ad avere una “fede incrollabile“, hanno in realtà goduto di un sostegno nell’opinione pubblica libanese che va ben oltre la comunità sciita da cui sono nati. Del resto, le “Brigate libanesi della resistenza”, cui diedero vita nel 1998, raggruppano oggi combattenti di tutte le confessioni, sunniti, drusi ed anche cristiani. Proprio per rafforzare il carattere nazionale del movimento lo sceicco Hassan Nasrallah, capo di Hezbollah dal 1992, si era opposto alla nascita di “brigate arabe”, come è avvenuto altrove, con il risultato che la maggioranza della classe politica libanese ha visto di buon occhio il movimento di resistenza. Ed ora Hezbollah spera forse in una pace totale, che porti ad un Libano liberato dall’occupazione israeliana ma anche siriana.

Nel frattempo israeliani e palestinesi si ritrovano nella base aerea americana di Bolling, vicino Washington, per cercare di definire, prima della fine di maggio, le grandi linee di un accordo globale che dovrebbe concludersi al massimo entro il 13 settembre 2000. Ma, nonostante l’impegno del mediatore americano Aaron Miller, che ha messo a disposizione delle due delegazioni anche la sua casa, le cose non vanno molto avanti. Si parla molto, ma Israele continua a non voler riconoscere la sua responsabilità sulla Nakba e, per quanto riguarda Gerusalemme Est, ripropone la solita autonomia amministrativa, mentre i palestinesi vogliono entrare nel vivo del contenuto dell’accordo quadro, e chiedono di definire con precisione le frontiere, lo statuto di Gerusalemme, la dimensione delle aree militari poiché definiti questi punti in termini percentuali, il resto dovrà essere trasferito a loro, con relativa scomparsa delle zone B e C.

Arafat, il 7 aprile, definisce i negoziati di Bolling una “perdita di tempo”.Sono giorni, questi, in cui si va sempre più deteriorando il rapporto tra Arafat e Barak. Quest’ultimo, mentre si prepara a partire (9 aprile) per Washington per incontrare Clinton, trova il modo di dichiarare che il blocco di colonie intorno a Gerusalemme (Maale Adumim, Pisgat Zeev, Ghilo e Ramot) resterà comunque sotto la sovranità israeliana. Dal Cairo, Arafat esprime un giudizio durissimo nei suoi confronti, sostenendo che è peggiore di Netanyahu. Ma il giorno dopo, Saeb Erekat parla dell’apertura di trattative segrete in Svezia. Per la Palestina c’è il presidente del parlamento, Ahmed Korei con Hassan Asfur, per Israele, Shlomo Ben-Ami e Gilad Sher, avvocato assai vicino a Barak.

Il 21 maggio, Barak intima ad Arafat di scegliere tra il negoziato e l’intifada e interrompe le trattative di Stoccolma. La situazione in Libano precipita. L’opinione pubblica palestinese rimane colpita dalla precipitosa ritirata dell’esercito israeliano. Molti confrontano ciò che Hezbollah ha ottenuto con la forza con quanto Arafat ha perso con i negoziati. Per Arafat, in visita a Madrid il 26 maggio, si tratta “innanzitutto di una vittoria della pace“, replicando così a chi chiama alla lotta armata. In una intervista alla televisione israeliana, forse per riesumare la 242, sostiene una tesi ardita e, a nostro modesto parere, totalmente errata, e cioè che Barak ha ordinato il ritiro non “a causa di Hezbollah” ma “per rispettare la risoluzione 425“!

La risposta del capo di Hamas, lo sceicco Ahmed Yassin, non si fa attendere. Per lui, il 29 maggio annuncia la nascita di “una nuova era“, sostenendo che gli avvenimenti libanesi “dimostrano che la resistenza è la sola via possibile. Quale che sia l’equilibrio tra le forze, la determinazione di un popolo prevale sempre sulla potenza militare“. Sicuramente giusta l’analisi rispetto al Libano, purtroppo soltanto affermazione di principio rispetto ad una situazione, quella palestinese, non immediatamente riconducibile, per motivi storici, politici e militari alla situazione libanese. Questo sempre a nostro modesto parere.Gli avvenimenti precipitano. IL 4 giugno l’OLP prepara la proclamazione dello Stato palestinese, prevista per il 13 settembre. La Albright è a Ramallah il 6, per incontrare Arafat. L’incontro è burrascoso. Alla conferenza stampa, il ministro degli esteri americano annuncia il ritorno dei negoziati a Washington, dopo il fallimento di Eilat e il ricevimento di Arafat alla Casa Bianca, il 14 giugno. In sostanza, il 6 giugno, ad Arafat venne proposto-imposto un vertice a tre a Washington. Arafat riteneva che le condizioni non fossero mature non avendo gli israeliani mantenuto gli impegni presi ad Eilat e in quello stesso giorno, nel corso del pranzo in onore degli americani, a Ramallah, Arafat si rivolse così alla Albright:

“Signora segretario di Stato, se convocate un vertice e questo fallisce, la speranza dei nostri popoli di vedere instaurare la pace diminuirà ancora. Sarebbe saggio non deludere ancora questa speranza“.

La Albright non tenne conto dei dubbi espressi, nella riunione pomeridiana, anche dai negoziatori palestinesi, incontrò la sera Barak e, dopo essersi consultata con i suoi collaboratori, comunicò a Clinton di ritenere opportuna la convocazione del vertice. Cominciò, con la decisione della Albright, un tour de force per Arafat. Il 15 giugno incontra di nuovo Clinton, che dice di “voler finire il lavoro puntualmente” e s’impegna a far rispettare la scadenza finale del 13 settembre. Subito dopo, sospese i negoziati di Washington, dopo l’annuncio israeliano della liberazione di 3 (tre) prigionieri al posto di 230 e del trasferimento all’ANP dell’1% del territorio, quale ultimo ritiro dalla Cisgiordania, mentre l’accordo interinale prevedeva il 10% prima del 23 giugno.

Il 7 giugno Madeleine tornò in Israele per preparare il vertice a tre a Camp David, per i primi di luglio, continuando ad ignorare il parere dei palestinesi circa il sicuro fallimento dello stesso. A portare all’incandescenza il clima dovuto alle forti pressioni e alle reiterate inadempienze contribuì non poco l’intervento del procuratore israeliano Eliyakim Rubistein. Costui giudicò le risoluzioni 242 e 338 non applicabili, in quanto, all’atto dell’adozione delle risoluzioni, l’ANP non esisteva e che in esse, i palestinesi venivano menzionati soltanto come rifugiati! Bella mossa! E così viene di nuovo a galla la tesi del “buon cuore israeliano”. Secondo la quale, lo Stato palestinese non ha fondamento nel diritto internazionale, ma soltanto nella benevolenza israeliana, che occorre sapersi guadagnare. Si sta creando il contesto del vertice.

Americani a premere, al servizio delle tesi israeliane o servendosi delle stesse, sui palestinesi, perché accettino ancora una volta, ma questa volta senza più poter recriminare, un accordo che cancelli la Nakba, la realtà araba di Gerusalemme e anche la perdita definitiva di una parte del loro territorio residuale, per poter dar vita (sarebbe vita?) ad uno Stato di Palestina senza reale sovranità.Clinton chiama di nuovo Arafat, che lo invita a convocare negoziati preparatori e non un vertice. Il 4 luglio, Clinton, “portavoce” di Barak, dice ad Arafat che il Premier israeliano è contrario a negoziati preparatori, ma che ha “cose nuove da proporre”. Arafat non si arrende, mette di nuovo in guardia sui rischi di un fallimento, ma Clinton ormai è finito nella trappola dei “funzionari dell’impero” che lo hanno convinto della possibilità di incastrare i palestinesi! Partono gli inviti per l’undici luglio, a Camp David”.Come sono andate le cose dopo, e come vanno oggi lo sappiamo. Ma l’11 settembre diventa sempre di più una scusa che un evento epocale!

- Lo studio sulla colonizzazione di Gerusalemme-Est

Lo studio che viene qui proposto (pagg. 85-108 del testo richiamato all’inizio del paragrafo 2), è opera di Jean Paul Chagnollaud, cui devo moltissimo sia per quanto riguarda le mie conoscenze sulla colonizzazione sionista in Palestina sia per quelle relative all’Intifada del 1987. Io penso che sia lo studioso che con maggiore sistematicità abbia affrontato il dramma del popolo palestinese, restando sempre lontano da un coinvolgimento ideologico. Forse è questa la ragione per cui i suoi testi non hanno trovato nessun editore in Italia! Sono perciò entusiasta di poter proporre, ancora una volta le sue argomentazioni e, in questo caso, un testo essenzialmente suo. Qualsiasi modifica fatta da me, nel quadro della traduzione è dovuta soltanto al mio tentativo di rendere più chiaro il testo ad un pubblico non sempre esperto della materia trattata. Spero di essere riuscito nell’intento, senza però aver tradito l’autore. Ed ora diamo la parola a Jean Paul!

Il processo di annessione unilaterale di Gerusalemme

Quando si arriva a Gerusalemme provenendo dall’aeroporto di Tel Aviv, si incontra prima la sua parte Ovest, abitata da israeliani e strutturata in vasti quartieri moderni con scuole, ospedali, grandi alberghi, ristoranti come all’incirca in qualsiasi altro agglomerato al mondo. Poi si arriva vicino alla città Vecchia, circondata dalle sue imponenti mura, attraversate da alcune grandi porte, le più importanti delle quali sono quella di Jaffa a ovest e quella di Damasco a est. Discendendo dall’una all’altra, si scopre rapidamente la parte Est della città, abitata da palestinesi, con la sua principale arteria, Salahedin street. In pochi minuti si potrebbe pensare di aver individuato le tre componenti principali di questa città. In realtà, il visitatore non ha visto quasi niente, dal momento che la città si estende in molteplici direzioni per inglobare zone assai differenti e soprattutto assai contrastanti. Si colgono almeno due grandi tipi di urbanizzazione.

Nella parte centrale di Gerusalemme-Est (da nord a sud) vasti complessi abitativi costruiti dagli israeliani, che non sono altro che colonie come ce ne sono tante altre nei Territori occupati e che sono riservati alla popolazione ebraica israeliana. Queste costruzioni moderne, abitate ciascuna da migliaia di persone, godono di un’ottima manutenzione, sono servite da buone strade e da buoni servizi di trasporto.

Alla periferia, ci sono alcuni villaggi o quartieri palestinesi che fanno pensare di trovarsi in una città di quello che veniva chiamato una volta terzo mondo, dove le strade sono quasi impraticabili, dove spesso si incontra, qui e là, spazzatura venuta non si sa da dove, che il vento sparpaglia in tutte le direzioni. Nessuna traccia di commercio o di servizi o quasi. Questi posti, che rassomigliano a terre di nessuno, sono abitati da migliaia di uomini e donne dagli abiti malandati, dalle automobili ammaccate e dagli sguardi tristi, che danno un’idea di quanto debba essere difficile la loro vita quotidiana, soprattutto dopo la costruzione del Muro della vergogna, che li pone in situazioni impossibili.

E tuttavia, questi spazi così diversi sono sotto l’egida della stessa municipalità creata dopo la guerra del 1967 dal governo che aveva ben presto decretato l’annessione de facto della città, dotandola di limiti municipali che andavano ben al di là di quelli esistenti sotto il regime giordano. Quelli cioè della Gerusalemme storica. Questa configurazione apparentemente caotica non deve nulla al caso. Al contrario, essa è il risultato di una politica coerente e sistematica il cui obiettivo è chiarissimo: fare in modo che Gerusalemme occupi il più vasto spazio possibile con il minor numero di palestinesi, per realizzare il sogno di una Gerusalemme “riunificata”, popolata da una larga maggioranza ebraica. Gerusalemme costituisce senza alcun dubbio il cuore del conflitto israelo-palestinese, poiché vi si trovano condensate tutte le sue dimensioni storiche, politiche, demografiche e religiose. Per gli uni come per gli altri, essa deve essere la capitale del loro Stato, cosa che, sia pure formalmente, la comunità internazionale continua a rifiutare allo Stato d’Israele (che l’ha proclamata unilateralmente dal 1950), e che gli israeliani rifiutano ai palestinesi che non hanno nemmeno più, da tempo, il diritto elementare di accedervi, se non sono residenti.

Durante la guerra del 1948, per conquistare questa città popolata da 205.000 abitanti (circa 100.000 ebrei e 105.000 palestinesi, di cui 60.000 musulmani e 45.000 cristiani), ci fu uno scontro durissimo tra l’esercito israeliano e la Legione araba giordana, e al cessate-il-fuoco le due forze in campo si trovarono faccia a faccia vicino alle mura della città Vecchia, che rimase sotto la dominazione giordana, mentre gli israeliani si installarono in tutti i quartieri della parte Ovest della città compresi quelli interamente popolati da palestinesi, costretti a lasciare le loro case. Questo flusso di profughi costituì una parte importante dell’esodo palestinese del 1948 e la prima tappa dell’attivazione del progetto israeliano di giudaizzazione della città, mentre alcune migliaia di ebrei che risiedevano nella città Vecchia subirono lo stesso destino, raggiungendo la parte Ovest della città. Negli anni successivi, la giudaizzazione di Gerusalemme-Ovest è avvenuta senza un’importante opposizione, poiché i palestinesi l’avevano abbandonata per esiliarsi a qualche chilometro dall’altra parte, o addirittura a poche centinaia di metri per quelli che, ad esempio, abitavano nei pressi della Porta di Jaffa e che si installarono nella città Vecchia.

Ma è con la guerra del giugno 1967 che la situazione precipita poiché, da quel momento, Israele controlla tutta la Palestina compresa perciò Gerusalemme. Immediatamente, la città viene percepita da una grandissima maggioranza di israeliani in maniera del tutto differente dal resto dei territori palestinesi appena conquistati. Se i vari governi succedutisi hanno esitato sulla politica da tenere rispetto ai nuovi territori, questo non è avvenuto in relazione a cosa era necessario decidere per Gerusalemme. Da allora, e senza che questo fatto abbia avuto mai una smentita, esiste un forte consenso tra i partiti di destra e di sinistra per farne una grande metropoli dove gli ebrei siano largamente in maggioranza.

Tutto questo trova d’altronde una prova immediata il 27 giugno 1967, con un voto della Knesset che stabilisce: “La legge, la giurisdizione e l’amministrazione dello Stato si estenderanno a qualsiasi porzione di Eretz Israel indicata per decreto governativo”. Molto rapidamente vengono insediati a Gerusalemme-Est numerosi servizi amministrativi municipali e, qualche anno più tardi, nel luglio 1980, la Knesset adotta una legge fondamentale secondo la quale “Gerusalemme riunificata è la capitale d’Israele… (e) la sede del presidente dello Stato, del governo e della Corte Suprema”.

Questo vasto progetto, che s’inquadra pienamente nella logica sionista, è oggi, nel 2010, praticamente realizzato. Esso è costituito da quattro grandi articolazioni strettamente intrecciate le una con le altre e cioè l’estensione del perimetro dello spazio della città e fuori della città; la chiusura della città con un immenso muro di cemento che la separa dall’habitat palestinese, integrandola con l’hinterland israeliano; lo spossessamento fondiario dei palestinesi, con relativa costruzione di vaste colonie ebraiche; il logoramento sistematico degli abitanti palestinesi di Gerusalemme.

L’estensione del perimetro dello spazio della città e fuori della città