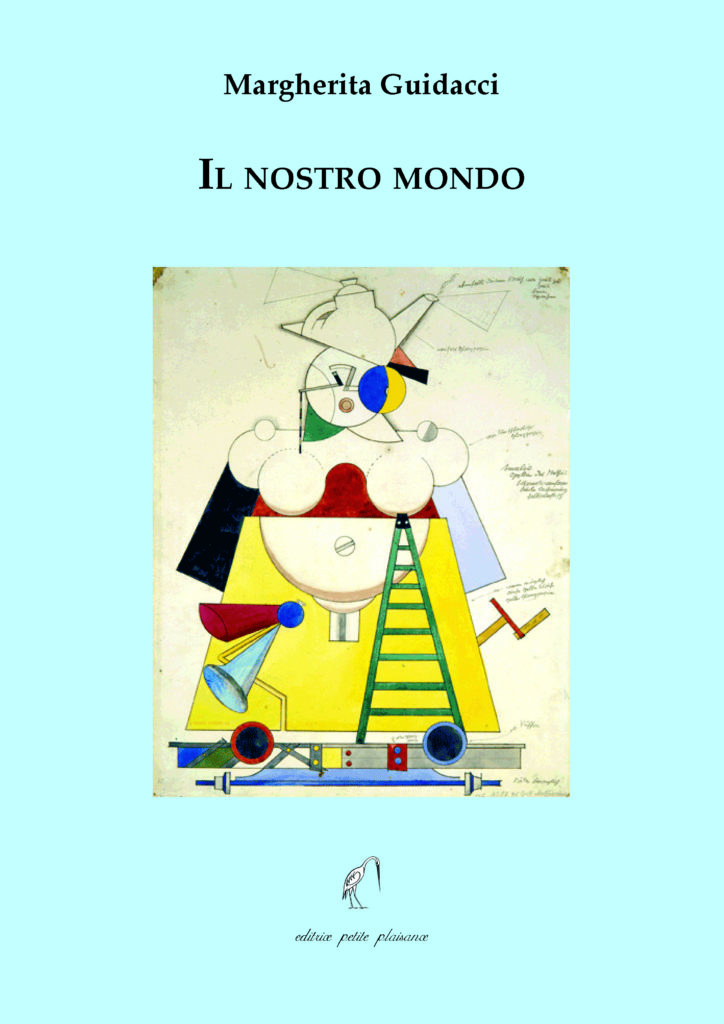

Margherita Guidacci, Il nostro mondo, 1945

indice – autore

Margherita Guidacci

Il nostro mondo

[1945]

Così scriveva nel 1945, a 24 anni:

Il nostro mondo è meccanocentrico.

La macchina è la nostra fede, è il totem della nostra èra.

Anormale e violenta è la vita fisica dell’uomo moderno.

Ma più ci interessa la sua rovina mentale.

Crisi, in tutti i campi, della persona umana, crisi tremenda come non si era mai verificata nella storia.

La Germania è stata la prima a slanciarsi sulla china della svalutazione completa della vita umana: fino a qual punto e con quali mezzi, tutti lo sappiamo. Ma la bomba atomica, che ha annientato in un momento migliaia e migliaia di «unità umane», persone, è un’invenzione dell’altro campo.

Chiaro è il nostro dovere.

Noi dobbiamo tenere vigile la nostra angoscia, unica lampada rimasta accesa nelle nostre tenebre.

Rifiutare l’acquiescenza, denunziare lo squilibrio che si nasconde sotto ogni equilibrio insano.

Chiunque sente gridare dentro di sé una coscienza umana violentata, deve esternare, forte, questo grido.

Il mondo dominato dall’idea di Dio

Vi sono state epoche in cui l’uomo, nella sua vita individuale e collettiva, era dominato dall’idea di Dio.

Tutto ciò che faceva e subiva era interpretato religiosamente.

Le sue azioni erano considerate in base alla conformità a principi superiori. Le trasgressioni, quando accadevano, erano sempre sentite come tali: l’uomo peccava allora ad occhi aperti, responsabilmente, conservando con ciò una sorta di ribelle grandezza, o riscattandosi in parte nel metafisico strazio del rimorso di cui si investiva nell’atto stesso di peccare.

Il peccatore sapeva volere e soffrire il suo peccato come il santo voleva e – diversamente – soffriva la sua santità.

Il peccatore ed il santo, agli antipodi nella situazione morale si sentivano giudicati da una stessa legge, e ad essa cercavano, con la stessa spontaneità, riferimento, per «fare il punto» del loro itinerario spirituale. Liberi gli individui di deviare a Est o a Ovest, la società era concorde nel riconoscere un unico Nord. E questo Nord era Dio.

***

L’uomo guidato dalla coscienza di se stesso

In altre epoche l’uomo si è fatto guidare dalla coscienza di se stesso. Dalla coscienza della bellezza e dignità del proprio corpo e della propria anima, dell’importanza e della perfezione dell’uno e dell’altra.

Sono le epoche che chiamiamo antropocentriche. Nelle altre, che chiamiamo teocentriche, l’uomo considera specialmente il fatto di trovarsi sul più basso gradino del mondo invisibile, e volge lo sguardo verso il sommo della scala dove stanno i poteri superiori. Nelle epoche antropocentriche l’uomo si interessa soprattutto al fatto che questo limite inferiore dell’invisibile costituisce insieme il limite superiore del visibile e perciò da esso si rivolge indietro, a mirare il mondo della natura di cui si sente giustamente il vertice, e tende ad affermare in esso la sua signoria.

***

Epoche teocentriche ed epoche antropocentriche

Ogni epoca civile è teocentrica o antropocentrica.

La società ideale dovrebbe essere l’uno e l’altro insieme e nello stesso grado: i due aspetti dell’uomo – inferiorità al soprannaturale, superiorità alla natura – ungualmente sentiti e ugualmente tenuti presenti nella speculazione come nell’azione. Tale sarebbe la vera società cristiana: teocentrismo e antropocentrismo insieme: poiché Cristo è Dio e Uomo.

***

La nostra società non è teocentrica né antropocentrica

La nostra società non è teocentrica né antropocentrica.

Tanto meno è cristiana, poiché il Cristianesimo esige tutti e due quegli elementi e noi non ne possediamo più neanche uno.

Tanto meno è civile, se diamo ancora alla parola civiltà un contenuto positivo, e non ci rassegnamo ad umiliarla nella triste, derisoria inflazione che hanno già subíto altre grandi parole come libertà e giustizia.

***

Gli antichi agivano in nome di Dio e in nome dell’uomo

Gli antichi oscillarono fra i valori divini e i valori umani, ora mettendo più forte l’accento sui primi, ora sui secondi.

Ma noi abbiamo soppresso gli uni e gli altri. È in questo che consiste l’essenza mostruosa del mondo contemporaneo, la nostra orrenda novità. Poiché veramente nella nostra storia non si può parlare, nemmeno in senso lato, di ricorsi. Non c’è avvenimento passato che possa orientarci per scoprire la nostra probabile destinazione. Siamo in un mondo del tutto disancorato, di fronte ad una eaperienza ignota e imprevedibile, essendo le sue premesse, le sue condizioni stesse, assolutamente inedite,inedito il principio che ci governa ed al quale noi obbediamo.

***

Il nostro mondo è meccanocentrico

Gli antichi agivano in nome di un Dio o in nome dell’uomo.

Ma ad informare le nostre azioni c’è solo un principio meccanico che si contrappone ugualmente a Dio e all’uomo.

Il nostro mondo è meccanocentrico.

La macchina si è interposta tra noi e Dio, sostitutendo alle leggi divine, naturali e rivelate, le proprie leggi, basate solo sui concetti di materia, quantità e movimento.

La macchina s’è interposta fra noi e la natura, falsando e deformando il suo volto ai nostri occhi, togliendoci familiarità con esso, rendendocelo incomprensibile.

L’uomo moderno non si considera più l’anello di congiunzione tra il visibile e l’invisibile: è l’esecutore di leggi meccaniche in un mondo meccanico. La macchina non solo è il suo strumento ma è il suo modello e il suo fine. La vita umana tende sempre più a diventare, sul piano intellettivo come su quello pratico, nell’ambito dell’individuo come nell’ambito dello Stato, una perfetta imitazione della macchina. La macchina è la nostra fede, è il totem della nostra èra. Non siamo ormai lontani dal «Brave New Word» di Huxley!

***

Il nostro corpo è minacciato quanto la nostra anima

Materialismo, senza dubbio, ma bisogna precisare di che specie di materialismo si tratta. La degradazione è più grande di quanto quel termine stesso faccia supporre. «Materialismo» può infatti far pensare che la nostra epoca veda lo sfogo spontaneo dell’animalità dell’uomo, l’esaltazione del suo corpo, come presso le tribù primitive.

Ma le cose stanno per noi molto peggio. Stanno tanto peggio che un semplice materialismo alla maniera maori o malgascia rappresenterebbe, nella nostra situazione, un enorme miglioramento, forse un principio di salvezza.

I feticci dei maori e dei malgasci sono più benigni dei nostri. Nella vita di quei popoli, cacciatori, pescatori o pastori, è almeno valorizzato il corpo, ed il corpo è l’uomo, anche se non è tutto l’uomo. Ma il nostro materialismo nega e distrugge anche il nostro corpo.

La decadenza fisica dovuta al ritmo della vita moderna (quel ritmo che è determinato appunto dal progresso meccanico) e alle condizioni sempre più innaturali che formano l’ambiente dell’uomo, non è che troppo evidente. Si ricordi l’analisi che ne faceva, e i gridi di allarme che lanciava, già molti anni or sono, Alexis Carrell. Il nostro corpo è minacciato quanto la nostra anima, la sua resistenza è continuamente diminuita dagli attacchi ora subdoli ora violenti che ci vengono dall’esterno, subisce scosse e ferite profonde che non compensano, a cui anzi per negatività si sommano, le eccitazioni brutali che d’altro canto ci vengono offerte.

Esclusi dalla civiltà come siamo, non abbiamo neanche i benefici fisici della barbarie. E la differenza fra la nostra e la barbarie primitiva sta proprio in questo: la nostra è una barbarie che non fa nemmeno bene alla salute.

***

Anormale e violenta è la vita fisica dell’uomo moderno

Anormale e violenta è la vita fisica dell’uomo moderno. Ma più ci interessa la sua rovina mentale. Siamo in un tempo in cui il pensiero è un atto di coraggio e di ribellione. Non intendo parlare delle particolari coercizioni in cui ci siamo di recente trovati, né di determinate forme di pensiero a cui quelle coercizioni si applicavano e nuove coercizioni potrebbero applicarsi e si applicheranno. Tutto ciò è grave, ma più grave forse è la constatazione che la tendenza stessa, generale, del nostro tempo, l’oscura sotterranea corrente che lo pervade ed alla cui superficie galleggiano poi i vari fatti politici, va contro il Pensiero: non questo o quel pensiero, ma il Pensiero in se stesso, come attività.

Se gli organi del pensiero fossero stati davvero acquistati dall’uomo durante un’evoluzione, verrebbe fatto di credere che egli subisca ora una nuova evoluzione per riperderli.

Si pensi alla percentuale di umanità che nelle fabbriche – questi santuari del dio moderno – passa la vita nella ripetizione di un gesto meccanico, come alzare e abbassare una leva, o incastrare identiche ruote in identici ingranaggi; si pensi al numero parimenti infinito delle persone che negli organismi burocratici (dove il meccanicismo non è minore per il fatto di essere immateriale) lavorano asceticamente al proprio rincretinimento. Si può dire che due terzi delle azioni a cui l’uomo è attualmente costretto per procurarsi da vivere sono – considerate immediatamente e intrinsecamente – assurde: atte a paralizzare lo sviluppo della sua stessa personalità, spesso a disgregarla completamente.

***

Crisi, in tutti i campi, della persona umana, crisi tremenda come non si era mai verificata nella storia

Lo sterminio perpetrato dalla Germania e la bomba atomica dell’altro campo

Crisi, in tutti i campi, della persona umana, crisi tremenda come non si era mai verificata nella storia. È questo il punto centrale intorno al quale gravitano tutti i mali del nostro tempo. Il meccanicismo pratico tende a fare dell’uomo una macchina, o un pezzo, un accessorio di macchina. Non diversamente agiscono i meccanicismi ideologici. Ho detto sopra che alle leggi religiose si sono sostituite leggi fondate esclusivamente sulla materia, la quantità e il movimento. La catastrofe mondiale di cui siamo stati attori e spettatori può illuminarci meglio di qualsiasi cosa sulla portata e le conseguenze di questa concezione. Abbiamo veduto masse di uomini e di armi lanciate contro altre masse di uomini e di armi come se in realtà non vi fosse nessuna differenza fra gli elementi animati e quelli inanimati, come se un individuo non fosse che un’arma meno efficace in se stessa ma necessaria per azionare le altre. E sarebbero avvenuti bombardamenti terroristici, sarebbero state distrutte tante città se a un agglomerato di persone fosse stata riconosciuta un’importanza superiore a quella di un agglomerato di macchine o di un deposito di carburante?

La Germania, la nazione provocatrice, è stata la prima a slanciarsi sulla china della svalutazione completa della vita umana: fino a qual punto e con quali mezzi, tutti lo sappiamo. Ma la bomba atomica, che ha annientato in un momento migliaia e migliaia di «unità umane» che, malgrado la loro nazionalità e il loro colore noi ci ostiniamo a chiamare persone, è un’invenzione dell’altro campo. E dopo questo ci domandiamo se lo spirito che urgeva sconfiggere sia stato realmente sconfitto, o se piuttosto, alzatosi, come da un piedistallo, dalla Germania, non vada ora battendo le ali per tutto il mondo.

***

Numero contro numero

«Io non ti odio, non ti conosco nemmeno, ma ti uccido perché tu sei parte di un insieme che si trova in urto con l’insieme di cui faccio parte io». Così sono stati compiuti la maggior parte dei delitti della guerra e dei partiti. Non il colpo diretto dell’uomo contro l’uomo. Ma numero contro numero, elemento di una serie contro elemento di un’altra serie, astrazione contro astrazione. In una sorta di innocenza bruta. Poiché la personalità umana è talmente disgregata che anche il peccato attuale – fino alla forma atroce dell’omicidio – sembra aver perduto i suoi caratteri distintivi, esser divenuto qualcosa di informe, di anonimo, di collettivo, di passivo. Avremo mai un ritorno – nella realtà, non a parole – a princípii di individualità e di responsabilità?

Intanto, grazie ai princípii contrari, il sangue umano è stato versato con l’indifferenza di un lubrificante. Il sangue che renderà per noi o contro di noi una così arcana testimonianza!

Poiché tre rendono testimonianza sulla terra: lo spirito, l’acqua e il sangue.

***

Qualche sorso dell’acqua del Lete sarebbe certo la cura più efficace per l’umanità

Non sappiamo, abbiamo detto, dove il mondo moderno si avvii. Non ci preme neanche saperlo. Non ci preme indagare. È abbastanza, per noi, sapere cosa abbiamo perduto: abbiamo perduto Dio e l’uomo. Un’altra cosa importante sappiamo: che per ritrovarli non si può semplicemente rifare all’indietro i passi che abbiamo fatto in avanti (e che chiamiamo progresso, rallegrandoci al suono della parola come se ogni progresso fosse un bene, anche il progresso di un’infezione fosse un bene).

Qualche sorso d’acqua del Lete sarebbe certo la cura più efficace per l’umanità. Ma è altrettanto certo che l’umanità non si sottoporrà mai a qusta cura, e continuerà invece a mordere fino al torsolo il frutto dell’albero della scienza. A quanto abbiamo perduto bisogna dunque tornare per altra strada, attualmente ignota. Chiaro, tuttavia, fin che essa si sveli, è il nostro dovere. Noi dobbiamo tenere vigile la nostra angoscia, unica lampada rimasta accesa nelle nostre tenebre; rifiutare l’acquiescenza, denunziare lo squilibrio che si nasconde sotto ogni equilibrio insano.

***

Rifiutare l’acquiescenza, denunziare lo squilibrio che si nasconde sotto ogni equilibrio insano

Di fronte alla Verità occorre gridare dal profondo

Chiunque sente gridare dentro di sé una coscienza umana violentata, deve esternare, forte, questo grido. Forse giungerà ad altri e sveglierà in essi l’identico disagio. E quando la coscienza di essere uomini, con tutto ciò che questa parola significa, dalla creta al suggello divino, e di esserci offesi e traditi da noi stessi, sarà diventata universale, sarà già cominciata la nostra lenta resurrezione.

Ma anche se il nostro grido fosse destinato a morire senza echi, noi dobbiamo ugualmente innalzarlo – perché sia stato innalzato, perché di fronte alla Verità qualcuno abbia gridato dal profondo. E in questo senso avrà peso, non sarà perduto, anche se fossimo perduti noi e ormai incapaci di operare altro che la nostra condanna – e solo per forza o per sorpresa Dio potesse ricondurci, secondo i suoi occulti disegni, a qualcuna delle realtà che ci sono patria.

Margherita Guidacci, Il nostro mondo, in «Rassegna», a. I, n. 5, settembre 1945, pp. 40-44.

Margherita Guidacci

Sibille

Seguito da Come ho scritto “Sibille”

A cura di Ilaria Rabatti

Per tutto il tempo in cui rimasi in compagnia delle Sibille, le sentii sempre come delle presenze oggettive; erano per me delle persone reali, in carne ed ossa. Naturalmente, sono completamente disposta ad ammettere che esse non erano che delle proiezioni del mio inconscio. […] Come poeta, poco m’importa di obbedire a impulsi razionali o irrazionali – e meno che mai di compilarne un catalogo – purché essi siano vitali e si traducano in un’opera. È il poiein, il fare che interessa al poeta e non il sottile scandaglio sul come o il perché del poiein. Razionale o irrazionale, ciò che l’aiuta ad ottenere un risultato è sempre il benvenuto. Se l’inconscio mi ha aiutata a scrivere le Sibille, io gli sono grata: ha dimostrato di possedere immaginazione, memoria e passione. Spero bene che vorrà darmene altre prove in futuro. Che lo faccia lui o la parte razionale del mio essere, certamente non sarà in ogni caso nelle forme già sperimentate: se contassi sul loro ripetersi, mi sbaglierei totalmente. Gli esseri umani, e soprattutto gli artisti, possono sempre riservare nuove sorprese.

In questo senso, ancora oggi, mi apro fiduciosa al futuro.

Margherita Guidacci

***

Cominciando dalla fine

di Ilaria Rabatti

L’incontro con un libro racchiude sempre una storia. Ripubblicare oggi Sibille, dopo trent’anni dalla loro prima uscita in volume presso Garzanti nel 1989, è per me come chiudere un cerchio. Alle Sibille sono infatti profondamente legata perché quelle poesie – le ultime pubblicate dalla poetessa ancora in vita – sono state anche le prime che ho letto di Margherita Guidacci. Ho conosciuto infatti la sua poesia cominciando dalla fine, risalendo solo successivamente alla sorgente limpida della sua prima raccolta, La sabbia e l’Angelo, accorgendomi così, man mano che andavo avanti nella lettura, di quanto quella voce, profonda e potente nella sua apparente semplicità, dentro le parole mi parlasse.

Alla fine dei miei studi universitari a Firenze, nel 1996, io non sapevo nulla di Margherita Guidacci. Sapevo solo che quello era il titolo della mia tesi di laurea in letteratura italiana moderna e contemporanea, assegnatomi da Maura Del Serra dopo la bocciatura della mia prima scelta, Alda Merini, per cui nutrivo allora una specie d’incantata venerazione. Ricordo che dopo il colloquio con la mia professoressa, uscii dal dipartimento di italianistica un po’ disorientata, con in testa il nome di Margherita a caratteri cubitali, il suo volto sconosciuto e il buio immenso intorno. Tuffarsi subito nella lettura, pensavo, mi avrebbe aiutato a fare luce ed allora, ingenuamente, mi venne l’immediato impulso di avviarmi dritta e veloce in libreria. Allora, ripeto, ingenuamente, pensavo che la letteratura fosse custodita anche nelle librerie. Andai alla Marzocco in via Martelli, che, proprio davanti al mio liceo, era stata il luogo magico di tante scoperte bellissime, sicura di trovarvi quello che cercavo. Restai malissimo quando mi resi conto che sugli scaffali di Guidacci non c’era proprio nulla. Per fortuna da Marzocco vi lavorava Carlo Manzini, un fine e introverso libraio, che aveva conosciuto bene Margherita (così mi raccontò lui stesso) e che, proprio in virtù di quell’antica amicizia e, forse, del mio sguardo smarrito, mi prese in simpatia, e si dette un gran daffare per aiutarmi. Successe, come sempre succede, l’imprevedibile, ma per me fu un “segno”. Manzini, cercando bene in un angolo poco accessibile del negozio riuscì a scovare una copia “dimenticata” dell’unico libro di Margherita ancora in commercio, Il buio e lo splendore, appunto. Ho letto d’un fiato quelle pagine, senza neanche aspettare di arrivare a casa, appoggiata ad uno scaffale della libreria, cominciando, senza saperlo, tra apprendistato e iniziazione, uno dei viaggi più importanti della mia vita. Rubando a Paolo Nori un’immagine bellissima, potrei dire infatti che in quel momento, se fossi stata attenta, avrei sentito il rumore degli scambi del treno della mia vita che si spostavano, che portavano tutto in un’altra direzione.

Da allora non ho più dimenticato quella lettura che mi ha fatto scoprire la bellezza e la paura di lasciarsi andare, permettendo alla vita di farsi strada. E tutto quello che ho fatto e letto dopo, misteriosamente, s’è incamminato in quella direzione, illuminandola. Non ho dimenticato neppure quella libreria – diventata, ahimè, oggi un lussuoso negozio di prelibatezze gastronomiche – e quell’amico libraio sempre vivi e fantastici nel ricordo.

Ricongiunta in un anello di tempo e di nostalgia (1989-2019), affido dunque la voce “rivelata” delle Sibille a nuovi lettori, immaginando che, nonostante il rumore di fondo che abita i nostri giorni, essa conservi ancora intatta la forza di farsi ascoltare, ognuno ritrovandovi dentro, insieme al respiro, anche solo una piccolissima scheggia del proprio itinerario di libertà.

Indice

Sibyllae / Ellespontica / Cimmeria / Samia / Libica / Frigia / Persica / Eritrea / Tiburtina / Cumana I / Cumana II / / / Cumana III / Cumana IV / Cumana V / Delfica I / Delfica II / Delfica III

Sulle Sibyllae

Sibyllae

Note particolari sulle Sibyllae

Comment j’ai écrit Sibylles

Come ho scritto Sibille

Note di I. Rabatti alla traduzione

Ilaria Rabatti, Cominciando dalla fine

Margherita Guidacci

La voce dell’acqua

Quaderno di traduzioni [autori tradotti: William Blake, Hilda Doolitle, Thomas S. Eliot, Gabriela Mistral, Richard Eberhart, Robert Frost, Archibald MacLeish, Ezra Pound, Tu Fu, Mao Tse-tung, Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, Jorge Guillén, Cristopher Smart, Marie Under, Kathleen Raine, Henrik Visnapuu, Francis Thompson, Czeslaw Milosz, Elizabeth Bishop, John Keats], a cura di Giancarlo Battaglia e Ilaria Rabatti.

Margherita Guidacci

Prose e interviste

a cura di Ilaria Rabatti

Margherita Guidacci

Il fuoco e la rosa. I Quattro Quartetti di Eliot e Studi su Eliot

a cura di Ilaria Rabatti

Margherita Guidacci

Il pregiudizio lirico. Consigli a un giovane poeta

a cura di Ilaria Rabatti

Margherita Guidacci – Margherita Pieracci Harvell

Specularmente. Lettere, studi, recensioni

a cura di Ilaria Rabatti

Ilaria Rabatti

Tra poesia e profezia: Il buio e lo splendore. L’ultima fase della poesia di Margherita Guidacci