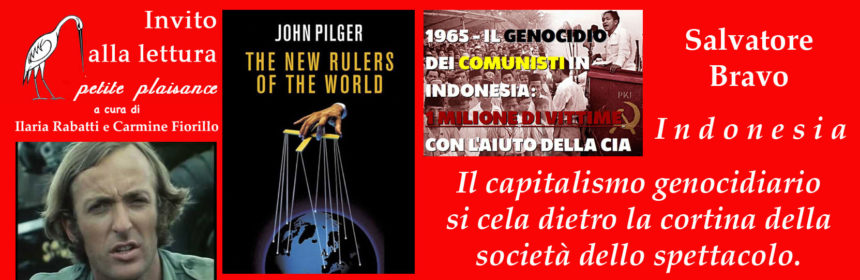

Salvatore Bravo – «Indonesia 1965». Il capitalismo genocidiario oggi si cela dietro la cortina della società dello spettacolo. Il suo linguaggio è divenuto finzione filmica

Salvatore Bravo

Il capitalismo genocidiario si cela dietro la cortina della società dello spettacolo.

Il suo linguaggio è divenuto finzione filmica.

Capitalismo genocidiario

Il capitalismo non è mai sufficientemente compreso nelle sue dinamiche distruttive e negatrici della natura umana e della vita. La sua azione globale non può che incontrarsi e scontrarsi con i limiti delle conoscenze personali e, specialmente, con le censure dirette e indirette a cui siamo sottoposti. Riorientarsi in una realtà organizzata secondo la forma del capitale mediante il “velo dell’ignoranza” è operazione non semplice. Se ci poniamo nell’ottica del cittadino medio e delle nuove generazioni possiamo ben comprendere quanto “il capitalismo dello spettacolo” riduca il pianeta ad uno strumento da usare e da consumare: in tal modo la vita dei popoli e la storia del capitalismo sono obliati. Il capitalismo senza la mediazione umana della storia può continuare la sua corsa nelle comunità e negli individui; può continuare a bruciare vite e popoli e a percepirsi come “assoluto”.

Il capitalismo si autopresenta come “assoluto” e costruisce di sé una immagine ipostatizzata, in quanto coltiva l’ignoranza di sé. Le esistenze organizzate in stile “reality” consentono ai crimini del passato e del presente di perpetuarsi. Il capitalismo dello sfruttamento e genocidiario si cela dietro la cortina della società dello spettacolo. Anche il linguaggio è divenuto finzione filmica, non a caso la parola “capitalismo” è stata abilmente sostituita con le espressioni “liberale e liberista”, le quali ammiccano alla libertà. Si ha l’impressione di essere dalla parte giusta, e di vivere nella libertà: naturalmente la libertà “capitalistica” deve essere intesa come la possibilità di affermare il proprio “io” usando il mondo e riducendo ogni incontro a mezzo per accrescere l’ego-idolatria. La storia del capitalismo riportato alla sua verità storica e ai suoi crimini è paideutica per accrescere qualitativamente la crescita umana e politica delle soggettività e delle comunità.

Il genocidio dei comunisti in Indonesia

Il genocidio dei comunisti in Indonesia, sconosciuto a molti e mai presente nelle “cronache liberali”, dimostra quanto il sistema liberale agisca per manipolazione e censure in modo da impedire la coscienza collettiva sulla realtà sociale ed economica in cui viviamo. Lo sterminio del PKI, del partito comunista indonesiano, oggi è genocidio non riconosciuto, al punto che la ricerca storica è ancora agli albori. Il numero di questo genocidio comunista oscilla tra i 500.000 e i 3.000.000 di morti. Tra gli assassinati non pochi furono gli esponenti di minoranze etniche, tra cui i cinesi, con cui l’Indonesia riformista intratteneva ottimi rapporti.

Gli assassini sono rimasti “stranamente” impuniti e sul tragico destino di tante vittime è sceso il silenzio della storia e dei media. Se si utilizza wikipedia si può leggere quanto segue alla voce “Responsabili” di questo genocidio:

“Esercito indonesiano e squadroni della morte, aiutati e incoraggiati dagli Stati Uniti d’America e da altri governi occidentali”.

Nuovo Ordine capitalistico

Le informazioni sono poca cosa, se non sono sostenute dalla coscienza politica ed etica. Il nostro tempo è caratterizzato dal velo dell’ignoranza nella forma dell’indifferenza e del narcisismo dello spettacolo che non incoraggia la ricerca e la formazione. Le informazioni essenziali non si trasformano in ricerca storica, non riescono a collocarsi a distanza collettiva razionale ed empatica dalla “verità” del “sistema liberale”, in quanto il capitalismo coltiva l’ignoranza politica e storica e insegna che la rete informatica è solo un mezzo per il libero scambio.

Il genocidio si consumò tra il 1965 e il 1966 prima che fosse attuata la riforma agraria già avviata dal Presidente riformista Sukarno. In realtà le immense ricchezze minerarie dell’Indonesia e la posizione strategica dell’isola furono la causa del sostegno della CIA e di altri stati europei, tra cui l’Olanda, all’eliminazione del PKI. Il Presidente degli Stati Uniti Nixon affermò:

«Con il suo patrimonio di risorse naturali, il più ricco della regione, l’Indonesia è il tesoro più grande del Sud-est asiatico[1]» .

L’Indonesia era, dunque ad un bivio, Sukarno fu rovesciato da Suharto sostenuto dalle potenze occidentali; iniziò per l’Indonesia l’epoca del genocidio e dell’eliminazione dell’opposizione politica:

«Nel 1965 l’Indonesia era a un bivio. La Guerra Fredda era al culmine nel Sud-Est asiatico e sembrava essere solo questione di tempo prima che il PKI, il più grande partito comunista del mondo al di fuori dell’URSS e della Cina comunista, salisse al potere. L’esercito indonesiano – una forza armata altamente politicizzata che aveva costituito parte integrante della vita politica indonesiana sin dalla rivoluzione nazionale indonesiana – era, tuttavia, determinato a fermare l’ascesa del PKI e a porre lo stato indonesiano sotto la propria direzione. Dall’inizio degli anni ’60 la leadership militare indonesiana cominciò a fare piani specifici per “riorientare” lo stato indonesiano[2]».

Il governo Suharto non aveva i mezzi per operare il genocidio in tempi brevissimi e instaurare il Nuovo Ordine con cui riorientare il popolo indonesiano verso il nuovo corso della storia, per cui le potenze occidentali organizzarono e diedero i mezzi per procedere all’eliminazione di uno dei più grandi partiti comunisti del mondo (il terzo al mondo). Con il riorientamento del Nuovo Ordine le potenze europee rientravano nel mercato indonesiano e, in cambio, appoggiarono le oligarchie indonesiane:

«Il genocidio indonesiano ha avuto luogo nel contesto della presa di potere militare dello stato indonesiano da parte del maggiore generale Suharto. Il risultato fu un completo riorientamento della società indonesiana e l’ascesa di un regime dominato dai militari autodefinito Nuovo Ordine. La leadership anticomunista dell’esercito fu assistita durante il genocidio da sostenitori occidentali con armi ed equipaggiamenti, e incoraggiata attraverso la comunicazione diretta e l’assistenza con la propaganda, soprattutto da parte di Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia, a effettuare un’epurazione approfondita delle forze armate. gruppi di sinistra nella società (Simpson,2008). Studi recenti hanno evidenziato anche la complicità o l’indifferenza dei governi europee dell’Unione Sovietica all’attacco al PKI e ai suoi affiliati in Indonesia, dovuto in gran parte alla decisione del partito di schierarsi con la Cina comunista (vedi Schaefer & Wardaya, 2013). Il nuovo regime guidato dai militari fu accolto sulla scena politica dai paesi occidentali e presto iniziarono i negoziati tra i leader di questi paesi e i nuovi leader militari e tecnocrati dell’Indonesia per ripristinare l’accesso straniero ai mercati indonesiani (Simpson, 2008)[3]».

Genocidio o Strage?

Il genocidio indonesiano è stato declassato a strage dalla giurisprudenza occidentale, in quanto per “genocidio” si intende la formula adottata del 1948 dall’ONU che esclude l’eliminazione totale di un gruppo politico avversario. La conseguenza della formula ristretta di genocidio alla sola eliminazione etnica consente, allora come oggi, di procedere alla eliminazione totale di un gruppo politico avversario e non incorrere nel crimine genocidiario, il quale ha una attenzione mediatica e giurisprudenziale maggiore rispetto alle stragi di massa; inoltre ha una serie di implicazioni legate ai risarcimenti per i sopravvissuti e per i discendenti:

«Quando si considera la violenza di massa che si diffuse in tutta l’Indonesia alla fine del 1965, c’è in gioco una questione polemica fondamentale, definitiva e concettuale.1 Questa questione si riferisce all’identità del gruppo target che fu sradicato in Indonesia. È stato spesso sostenuto che le vittime degli omicidi furono prese di mira principalmente in termini di affiliazione reale o percepita con il PKI o con una delle sue numerose organizzazioni associate (vedi Capitolo 1 di questo volume). Come in molti di questi dibattiti concettuali nel campo degli studi comparativi sul genocidio, la questione se un gruppo di vittime definito dalla loro affiliazione socio-politica di per sé possa essere vittima di genocidio deriva direttamente dalla definizione giuridica di genocidio contenuta nella Convenzione sul genocidio. il crimine. Come recita l’Articolo II della Convenzione, “per genocidio si intende [una serie di] atti commessi con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico [sic], razziale o religioso, in quanto tale” (Convenzione sulla prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio, 9 dicembre 1948, 78 UNTS a 280, Articolo II). Questa definizione esclude implicitamente i gruppi politici dalla tutela prevista dalla Convenzione. Tuttavia, come verrà discusso più avanti, il rifiuto automatico degli omicidi del 1965-1966 come caso il genocidio su questa base è prematuro[4]».

Il genocidio di un gruppo etnico o politico ha lo scopo di rinnovare completamente uno Stato. Il genocidio sperimenta la possibilità di un Nuovo Ordine, trasforma la nazione in un immenso laboratorio. Distruggere un gruppo umano è il mezzo mediante il quale trasformare la totalità. Si cancella la presenza di una prospettiva politica e culturale per realizzare una palingenesi criminale e assoluta. Cancellare la presenza culturale o fisica è modalità efficace ed efficiente per ottenere un “nuovo prodotto sociale”. La tecnocrazia capitalistica può essere applicata in larga scala o in modo ridotto, ma ha sempre la finalità di “riorientare” eliminando culture e politiche. Mutilare per rinnovare e sterilizzare culturalmente, e non solo: conservare e preservare gli interessi delle oligarchie è lo scopo finale. Il caso indonesiano rientra all’interno della “distruzione creativa”, nella quale l’altro è negato nella sua verità di soggetto umano:

«Nel caso indonesiano, sulla scia della propaganda disumanizzante dell’esercito in cui i sostenitori comunisti venivano descritti come nemici pericolosi e infidi, la violenza ha funzionato sia per classificare questi pericolosi nemici interni sia per rendere necessario lo sradicamento del PKI, riformando quindi la politica sociale indonesiana (vedere il capitolo 1, questo volume; Pohlman, 2012). Una serie di studiosi ha evidenziato questa funzione trasformativa del genocidio indonesiano, mostrando come non solo il sistema politico indonesiano ma anche il suo fondamentale panorama sociale, culturale e religioso siano stati cambiati per sempre dalla violenza (ad esempio, Dwyer & Santikarma, 2003; Hearman, questo volume; Ida Bagus, 2012). Tutsi e Hutu; turco e armeno) ma è principalmente “una strategia di potere” in cui “lo scopo ultimo del genocidio non è la distruzione di un gruppo in quanto tale ma la trasformazione della società nel suo insieme” (2013, p. 73). la società viene rifatta di nuovo (vedi, ad esempio, Appadurai, 1998; Dunn, 2009; Mamdani, 2001). Per Feierstein, questa concettualizzazione del genocidio come processo socialmente creativo lo porta a rivalutare il modo in cui comprendiamo la distruzione di un gruppo “nazionale”, il che a sua volta porta al nostro terzo argomento in questo capitolo. In sostanza, riconsidera cosa si intendesse con il termine gruppo “nazionale” ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione sul Genocidio nella sua analisi della repressione contro la sinistra politica in Argentina sotto la giunta militare. Feierstein sostiene la comprensione del genocidio come “essenzialmente una distruzione parziale del gruppo nazionale dei perpetratori – una distruzione intesa a trasformare i sopravvissuti attraverso l’annientamento delle vittime” (2013, p. 68). Il caso argentino, come egli sostiene, in cui lo sterminio di un gruppo politico era parte di un gruppo nazionale (la sinistra nel gruppo nazionale argentino) evidenzia come il genocidio non sia tanto il risultato di scontri tra gruppi (es. Tutsi e Hutu; turco e armeno) ma è principalmente “una strategia di potere” in cui “lo scopo ultimo del genocidio non è la distruzione di un gruppo in quanto tale ma la trasformazione della società nel suo insieme” (2013, p. 73)[5]».

Smembrare i corpi per cancellare

La cancellazione fisica deve condurre a cancellare dalla memoria “l’esperienza comunista”. Una delle peculiarità del genocidio indonesiano fu lo smembramento dei corpi. Il fine era disumanizzare allo sguardo dei sopravvissuti i comunisti e rimuovere dalle coscienze la prospettiva comunista. I corpi sezionati e smembrati riducevano i comunisti ad animali da macello, era così possibile associare il comunista al corpo di un animale o di un oggetto infranto. Il capitalismo agisce per cosalizzare l’altro: la punta estrema di tale logica è svelata nel genocidio. Il vertice del dolore rivela la verità nascosta del capitalismo:

«Ha notato come i bambini si allineavano lungo il ponte per vedere il fiume, esortando gli altri a unirsi, mentre gli adulti si tenevano a distanza (Juadi, comunicazione personale, 12 agosto 2015). Nel suo studio sulla politica del ferimento e dello smembramento dei corpi nella post-colonia più in generale, Achille Mbembe (2003, p. 35) sostiene che tale violenza funziona “per tenere davanti agli occhi della vittima – e delle persone intorno lui o lei: lo spettacolo morboso della recisione”. A Surabaya, i bambini e le vittime avevano maggiori probabilità di vedere la divisione, mentre gli adulti erano più propensi a vedere quelle che Membe chiama le “tracce” attraverso le quali “l’integrità corporea è stata sostituita da pezzi”. Sia che si vedessero le divisioni o i pezzi, si vedeva una forma incarnata di comunicazione politica che formava quella che Benedict Anderson (2004, p. 1) definì la “fase selvaggia iniziale” del Nuovo Ordine[6] ».

La caduta nella continuità

Nel 1998 Suharto è caduto, non serviva più. L’Unione Sovietica e il comunismo erano solo un ricordo, ma l’Indonesia non si è confrontata con la sua memoria. L’anticomunismo è ancora vivo, anzi i comunisti sono ancora oggetto di violenza, in quanto il genocidio non è stato nei fatti riconosciuto e non vi sono state reali e solide azioni giudiziarie. La memoria storica non è ancora emersa nella sua verità:

«Sembra ora che questa ondata di anticomunismo durante la campagna elettorale del 2014 e il cinquantesimo anniversario delle violenze nel 2015 abbiano rappresentato l’inizio di una nuova fase di politica anticomunista più intensa. Nel 2016, ad esempio, l’anticomunismo si è ulteriormente intensificato (Manan et al., 2016; Tempo, 2016; Trianita & Farmita, 2016).11 Questa intensificazione è in parte correlata alle crescenti richieste di giustizia per i sopravvissuti alla violenza ( vedere i capitoli 16 e 17 di questo volume). Tuttavia non si limita alle questioni direttamente collegate alla storia comunista o alla politica progressista in generale. Ad esempio, all’inizio del 2015 è venuto alla luce che la vincitrice del concorso Puteri Indonesia (Miss Indonesia) del 2014 aveva in precedenza, durante una ripresa in Vietnam, indossato innocentemente una maglietta regalatale da un amico vietnamita che aveva un martello e simbolo della falce su di esso[7]».

Al momento l’Indonesia è prigioniera del suo passato; ogni iniziativa legislativa per confrontarsi con il genocidio è congelata, in quanto le attuali classi dirigenti sono nei fatti le medesime che avviarono e realizzarono la “distruzione creativa”. L’Occidente dei diritti tace e occulta il passato e il presente indonesiano, in quanto sarebbe costretto a guardarsi nella sua verità:

«Ciò è reso più chiaro in un’altra area in cui l’attuale bozza rivista della TRC avrebbe potuto essere rafforzata rispetto alla Legge TRC del 2004, ovvero nelle disposizioni per le misure di conciliazione. Nella Legge del 2004, le potenziali misure di conciliazione per i sopravvissuti e le famiglie delle vittime riguardavano: il risarcimento, fornito dallo Stato e che comprendeva disposizioni monetarie e sanitarie; riabilitazione attraverso il ripristino del nome, della dignità e dei diritti delle vittime; e la restituzione, che è stata definita come “risarcimento dato dagli autori del reato o da un terzo alle vittime o alle famiglie delle vittime” (vedi Articolo 1, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004, nostra traduzione). Nella versione attuale non si fa menzione di eventuali atti di restituzione da parte di autori o di terzi. Di per sé, la mancanza di disposizioni specifiche per la restituzione non è così significativa, né è probabile che abbia alcun impatto complessivo sui risultati del risarcimento per i sopravvissuti. Ciò, tuttavia, indica ancora una volta che, in qualsiasi TRC prevista da questa bozza attuale, gli autori e qualsiasi ruolo che potrebbero svolgere in tale Commissione sono stati quasi completamente rimossi. Come sottolineato in precedenza, ciò viola direttamente i diritti delle vittime a un rimedio efficace e alla giustizia, come garantito dall’adesione dell’Indonesia a una serie di strumenti internazionali sui diritti umani[8]».

Uno dei compiti dell’umanesimo comunista è rendere denunciare le pratiche capitalistiche, in modo che “l’assoluto” del capitalismo si riveli nella sua verità apocalittica. Il nichilismo strumentale, vero fondamento del Capitalismo, è la verità da svelare con le sue consustanziali tragedie che minacciano i popoli e il pianeta.

Ed ecco, in ultimo, che le ricchezze della famiglia Suharto rimangono incalcolabili e non sono state minimante intaccate dalla caduta: pertanto l’Indonesia vive la sua tragica continuità, la quale è la nostra verità nascosta.

Salvatore Bravo

[1] Citado no livro de John Pilger, «The new rulers of the world», Verso 2002, p. 15.

[2] AA. VV., L’indonesiano genocidio del 1965, Studi Palgrave nella storia del genocidio, 2018, pag. 53.

[3] Ibidem, pp. 34-35.

[4] Ibidem, pag. 29.

[5] Ibidem, pag. 35.

[6] Ibidem, pag. 150.

[7] Ibidem, pag. 302.

[8] Ibidem, pag. 323.

Petite Plaisance – Pubblicazioni recenti

N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web e quindi considerati di pubblico dominio.

Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo:

info@petiteplaisance.it,

e saranno immediatamente rimossi.