Fernanda Mazzoli – L’io minimo ai tempi dell’epidemia. Lo spiritello esangue e pervicace della mentalità di sopravvivenza. Sopravvivere diviene preferibile a vivere nella consapevolezza.

– Ti sbagli, è meglio senz’anima.

« Ceux-là, quand la liberté serait entièrement perdue et toute hors du monde,

l’imaginent et la sentent en leur esprit, et encore la savourent, et la servitude ne leur est

de goût, pour tant bien qu’on l’accoutre».

Etienne de La Boétie,

Discours de la servitude volontaire.

Fernanda Mazzoli

L’io minimo ai tempi dell’epidemia

***

Lo spiritello esangue e pervicace della mentalità di sopravvivenza.

La vita quotidiana divenuta mero esercizio di sopravvivenza.

L’io fattosi ancor più minimo.

Il rapporto malato con il tempo.

La mentalità della sopravvivenza era già all’opera.

Misure securitarie e dispositivi di controllo sociale.

La nuova forma di governance è il catastrofismo di Stato.

In quarantena libertà ben più sostanziose.

Mentalità della sopravvivenza come modalità ordinaria.

La vita è considerata innanzitutto nella sua accezione biologica.

Sopravvivere diviene preferibile a vivere nella consapevolezza.

Assolutizzazione del presente.

La storia rimossa dall’orizzonte dell’homo consumens.

***

Uno spettro si aggira per l’Europa e, purtroppo, non è quello del comunismo. È lo spiritello esangue e pervicace della mentalità di sopravvivenza che si è saldamente installata nel cuore del vecchio continente, facendo accettare ai suoi sgomenti abitanti pesanti restrizioni di quelle libertà individuali di cui andavano tanto fieri e che, esauritisi i grandi movimenti per l’emancipazione sociale, sembravano essere restati i soli esiti di quelle gloriose stagioni.

Le paure scatenate dalla pandemia da Covid 19, alimentate dal chiacchiericcio costante dei media, dalle notizie di incerta attendibilità che rimbalzano da un social all’altro, dalle nude cifre degli scienziati e dagli allarmi di politici che, dopo avere distrutto scientemente la sanità pubblica, si ergono a difensori della stessa, hanno promosso la mentalità della sopravvivenza a fattore culturale-antropologico dominante.

Di questo mutamento si è occupato già a metà degli anni Ottanta del Novecento lo storico delle idee Christopher Lasch la cui indagine – che spazia negli ambiti più diversi dell’attività intellettuale e del costume – fornisce una chiave di lettura molto stimolante per affrontare gli aspetti culturali messi in gioco dall’attuale fase. Lo studioso individua il nucleo fondante di tale mentalità in un rapporto malato con il tempo: è preferibile non guardare al passato per non farsi sommergere dalla nostalgia; quanto al futuro, l’attenzione è tutta concentrata su come scampare agli eventi disastrosi che ci si attende. Così, la vita quotidiana diventa un esercizio di sopravvivenza.

Che altro è se non un esercizio di questo genere lo scarto del nostro passo, divenuto già istinto, quando incrociamo qualcuno per strada, lo sguardo preoccupato con cui squadriamo chiunque si trovi nel nostro raggio d’azione, la corsa all’acquisto di dispositivi di protezione, l’aggressione verbale verso qualche incauto camminatore che potrebbe mettere in pericolo la nostra salute?

L’identità personale si è ulteriormente rimpicciolita entro le protettive pareti domestiche, minuscole roccaforti dello stato d’assedio generalizzato, l’io si è fatto minimo, riducendosi ad «un nucleo difensivo armato contro le avversità».[1] L’altro è diventato un ricettacolo di virus, un propagatore, tanto più pericoloso quanto meno consapevole, di malattie, una minaccia immediata alla sopravvivenza individuale e della cerchia familiare più stretta.

Nell’eccezionalità fa sempre, tuttavia, capolino la normalità: se è stato così facile confinare in casa milioni di persone, interrompere i legami sociali e “sospendere” le loro vite nell’attesa della fine della pandemia è perché ce ne erano già le condizioni latenti, ovvero la mentalità della sopravvivenza era già all’opera da tempo. Il timore delle sanzioni applicate ai trasgressori non spiega se non in minima parte la riuscita quasi totale delle politiche di contenimento: basti pensare al fallimento delle misure repressive nei confronti della movida di cui erano ostaggio, fino a febbraio, i centri storici di tante città: ordinanze municipali, multe, chiusure temporanee di locali non avevano di certo dissuaso i forzati del divertimento dall’occupare piazze e vicoli fino a notte tarda. Non solo: ogni iniziativa in tale senso messa in atto da amministrazioni comunali costrette ad intervenire in seguito alle rimostranze dei residenti non aveva mancato di suscitare vibranti proteste da parte di improbabili difensori della libertà, pronti a ravvisare nei provvedimenti restrittivi il pugno di ferro di sindaci-sceriffi, se non a tirare in ballo nientedimeno che il fascismo!

Niente di tutto questo oggi, quando ad essere state messe in quarantena sono libertà ben più sostanziose di quelle del diritto allo schiamazzo notturno bicchiere in mano.

Certo, c’è di mezzo la pandemia, un’emergenza sanitaria che non sembra superiore per gravità ad altre già affrontate in passato dall’umanità e che, però, è riuscita a fare tabula rasa nel volgere di qualche giorno di comportamenti e modi di vivere consolidati ed orgogliosamente rivendicati come irrinunciabili diritti dell’individuo. Se ciò è stato possibile, è perché già la nostra civiltà aveva fatto della sopravvivenza un asse della propria dimensione quotidiana, un orizzonte privilegiato entro cui strutturare forme di pensiero e di vita. Incalzano non da oggi nel dibattito pubblico e nel senso comune, e non sempre senza una qualche ragione, apocalittiche visioni di un futuro segnato da catastrofi di ogni genere, fino all’estinzione finale del pianeta, con le quali si alimenta un incessante spettacolo mediatico spesso funzionale alla ristrutturazione del capitale e alle sue riconversioni produttive, nonché alla creazione di un clima di pericolo permanente che da un lato autorizza il consumismo sfrenato e l’edonismo disperato all’insegna del «di doman non v’è certezza», e dall’altro spinge le popolazioni impaurite ad accettare le misure securitarie e i dispositivi di controllo sociale messi a punto dai governi. Il catastrofismo di Stato[2] si configura come una nuova, efficace forma di governance che presenta il grande vantaggio di consolidare sotto allures paternalistiche – attente alla protezione dell’individuo – e solidaristiche – sollecite del bene comune – forme di dominio ben più capillari di quelle tradizionalmente esercitate, in quanto esse vengono introiettate dal singolo come necessario scotto da pagare per garantirsi un margine di salvezza di fronte al dilagare di una negatività distruttrice che assume i caratteri di una fatalità avulsa da ben precise dinamiche sociali.

L’io minimo trova conferma nella compiaciuta distillazione mediatica dei disastri in atto, generosamente sbandierati da esperti, giornalisti ed associazioni specializzate nei diversi rami della “cittadinanza attiva”, e nella prospettiva di quelli a venire che incombono sulla sorte di un’umanità troppo spensierata, quale castigo per “stili di vita” poco virtuosi che, da volano della crescita, sono divenuti il freno di un capitalismo lanciato verso una nuova fase.

Non solo: la mentalità della sopravvivenza, prima ancora di alimentarsi di disastri ecologici e di potenziali guerre, di cui predazione delle risorse e conflitti geo-politici costituiscono in effetti micce potenti, diventa una modalità ordinaria di affrontare la vita nella giungla della società di mercato, dove vigono ferree e non dichiarate leggi di “darwinismo sociale”.

Se il futuro è un incubo e il passato una successione di colpe, resta il presente che, per quanto stentato ed incerto, è pur sempre meglio di quello che ci aspetta. Ecco allora che l’humus dove nasce e si nutre incessantemente l’io minimo è quello dell’assolutizzazione del presente e della negazione della storia, i quali hanno rappresentato il tratto culturale ed ideologico caratterizzante gli ultimi decenni. In questa cornice angusta, la preoccupazione per la sopravvivenza si impone come prioritaria e rende tollerabile il ripiegamento dell’individuo-monade su se stesso e l’allentamento del vincolo sociale della cui contraddittorietà e ricchezza si percepisce solo il lato rischioso.

Anche l’io perde la sua complessità – il suo fascio relazionale, la sua storia – e si assottiglia su una dimensione sola: il malato, il paziente, il potenziale contagiato o l’inconsapevole untore. Queste nuove figure del disastro di oggi – l’epidemia da Covid 19 – sono permutabili con le figure del disastro di domani: le minacce non mancano e, quel che è peggio, non sono certo prive di fondamento. Tali figure sono le manifestazioni sociali dell’io minimo nell’ epoca della crisi permanente – nuova e accorta gestione della normalità – che presenta e promuove se stessa come evento spettacolare su scala planetaria.

L’io minimo è chiamato a fare la sua parte nella grande recita globale, per un verso passivizzato come vittima compassionevole di un’oscura calamità naturale – la peste del XXI secolo, la guerra dichiarata da un ignoto virus alla comunità mondiale – per l’altro arruolato d’ufficio nella battaglia contro il nemico alle cui sorti egli contribuisce con l’obbedienza fisica e l’adattamento mentale alle prescrizioni decise da uno Stato fattosi improvvisamente “paterno”, dopo essere stato a lungo patrigno.

L’io minimo può quotare la sua razione di spirito solidale sul mercato delle emozioni e rimpolpare il proprio spessore con una manciata di buoni sentimenti innaffiati da un pizzico di retorica umanitaria che è quella, poi, che olia ai nostri tempi gli ingranaggi altrimenti troppo stridenti del capitale. L’apparato propagandistico che sostiene e rilancia lo spettacolo opera inversioni di significato: così, il distanziamento sociale, invece di prefigurare scenari riconducibili all’homo homini lupus, ricopre la casella dell’altruismo e della responsabilità civica e offre una compensazione gratificante ad un soggetto ulteriormente impoverito, in quanto privato della sua dimensione pubblica, politica e fortemente dimidiato anche in quella privata.

L’altruismo, come la sollecitudine per l’altro non possono, infatti, essere imposti per via di decreto: per essere tali, avrebbero dovuto essere espressione di una libera e consapevole scelta. Invece, l’accettazione delle norme che hanno limitato, quando non annullato, nel silenzio quasi generale, libertà individuali e collettive scaturiscono dal terreno infido, aperto a tutti i giochi dell’egoismo e dell’isteria, della paura dell’evento disastroso. Questo terreno, poi, è stato sottoposto alla spietata potenza di fuoco dell’artiglieria pesante dell’informazione che, da tutti i canali, da tutti i siti, da tutte le testate e per ventiquattro ore al giorno, ha bombardato la popolazione con notizie, immagini e bollettini degni di un’esplosione nucleare o di un’invasione aliena del pianeta.

Non è questione di negazionismo; l’epidemia c’è stata, è ancora in corso, non è la prima nella storia dell’umanità e non sarà l’ultima. Il suo impatto, sulla psicologia e le condotte degli uomini, è stato, però, così violento da far pensare che questi abbiano dimenticato la verità elementare e sconvolgente che la vita biologica ha dei limiti – il deperimento fisico, la malattia, la morte – con i quali sia il pensiero individuale, sia la coscienza collettiva devono confrontarsi con lucidità ed umiltà, senza demandarne la definitiva, e distopica, risoluzione ad una scienza caricata di attese millenaristiche. Ciò non significa, naturalmente, che un buon sistema sanitario pubblico, i progressi della ricerca ed adeguate misure di prevenzione e di gestione dell’emergenza non possano contenere e ridurre i fattori patogeni e la mortalità.

La questione, qui affrontata, è un’altra: la mentalità e i comportamenti emersi in occasione di questa pandemia hanno proclamato a chiare lettere che sopravvivere è preferibile a vivere e ad assumersi i rischi che ogni vita mortale comporta.

Ciò che si è affermato in questi giorni è che le libertà politiche e le libertà personali – che non sono solo un fiore all’occhiello propagandistico dell’Occidente, ma l’esito storicamente determinatosi di battaglie secolari di carattere politico, sociale e culturale – sono divenuti un abito che si dismette facilmente di fronte a un pericolo che sembra minacciare la sopravvivenza dei singoli (il Covid 19 oggi, qualche altra emergenza, non necessariamente sanitaria, domani) e sono subordinate alla conservazione della vita, considerata innanzitutto nella sua accezione biologica.

Non è in gioco, qui, un giudizio moralistico, si tratta di constatare un fenomeno il cui rilievo non può sfuggire e che dovrebbe destare non poche preoccupazioni. Invece, si sono levate solo alcune voci isolate,[3] prontamente accusate di negazionismo, di irresponsabilità civica, di individualismo, come se ad essere stato congelato non fosse stato innanzitutto proprio l’ambito pubblico che si avvale di momenti politici – elezioni, manifestazioni, assemblee – e di momenti di socialità più generale, non necessariamente ascrivibili a peccaminoso intrattenimento. Penso ai malati terminali cui è stato negato il conforto di un ultimo contatto umano o ai loro familiari e amici che non hanno potuto essere loro vicini in quel passaggio estremo e, spesso, nemmeno seppellirli, compiendo quei gesti pietosi che hanno accompagnato l’uomo in tutta la sua storia e che sono patrimonio intimo di tutte le civiltà.

La storia, ancora una volta: ma è proprio essa ad essere azzerata nell’esperienza vissuta dall’io minimo, contratto sul proprio presente e sulla necessità di mettere in atto modalità di sopravvivenza efficaci. Certo, l’allestimento spettacolare del disastro non va mai disgiunto da una certa dose di manipolazione psicologica, di solito riservata ai media. Tuttavia, la sua riuscita, che ha superato le più rosee previsioni, non sarebbe stata coronata da un tale successo se non si fosse innestata su una già esistente predisposizione psicologico-antropologica, se non avesse trovato sulla sua strada l’io dimezzato dell’homo consumens, del cittadino-consumatore. Consumatore innanzitutto dello spettacolo offerto dalle merci, anche culturali, e di emozioni, come la voglia di compensare la perdita di una cittadinanza reale con un qualche simbolico gesto di integrazione in una comunità virtuale che canta dai balconi e si rassicura che tutto finirà bene, mentre gli speaker televisivi annunciano compunti per l’autunno una nuova offensiva del virus.

Le crisi ambientali, le cui cause vengono ascritte a comportamenti individuali, combinate all’esposizione alla “società del rischio”, che è prima di tutto perenne messa in discussione della capacità del singolo di restare a galla nella giungla economica del modo di produzione capitalistico e di essere all’altezza delle prestazioni richieste, hanno reso l’io disponibile alla sola avventura che gli resta, una volta che la storia – pensieri, azioni, lotte degli uomini in un interscambio ininterrotto fra passato e presente – è stata rimossa dal suo orizzonte ed è solo una disciplina di studio per gli specialisti. Restano il ripiegamento sulla sopravvivenza individuale/domestica – di cui si avrà cura di promuovere la resa spettacolare, moltiplicandola su scala globale, individui-monade l’uno accanto all’altro – e la disponibilità ad accogliere acriticamente, o come il male minore, ogni misura che si prefigga come fine il suo mantenimento.

Fernanda Mazzoli

***

[1] C. Lasch, L’io minimo. La mentalità della sopravvivenza in un’epoca di turbamenti, Feltrinelli, Milano, 1996, p. 7.

[2] Devo l’espressione a René Riesel e Jaime Semprún che nel loro Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable, Editions de l’Encyclopédie des Nuisances, Paris, 2008, affrontano il nesso tra rappresentazioni del disastro e fabbricazione del consenso sociale.

[3] Cfr. le riflessioni sviluppate da Giorgio Agamben nel suo blog Quodlibet e da Alberto Giovanni Biuso su https://www.biuso.eu/2020/04/06/corpi-e-politica/

Fernanda Mazzoli – Il problema non è chi taglia il traguardo: il problema è il traguardo. Nella Scuola si vuole imporre come traguardo il passaggio dalla formazione della personalità umana alla formazione del capitale umano

Fernanda Mazzoli – Intorno alla scuola si gioca una partita decisiva che è quella della società futura che abbiamo in mente. La scuola può riservarsi un ruolo attivo, oppure scegliere la capitolazione di fronte al modello sociale neoliberista.

Fernanda Mazzoli – Alcune considerazioni intorno al libro «L’AGONIA DELLA SCUOLA ITALIANA» di Massimo Bontempelli

Farnanda Mazzoli – Il libro «No alla globalizzazione dell’indifferenza» di Giancarlo Paciello. Un’agguerrita strumentazione intellettuale capace di affrontare e dissolvere le nebbie ideologiche. Rivendicazione di un «universalismo universale» fondato su una comune natura umana. Rivendicazione di una «ecologia integrale». Defatalizzazione del mito del progresso.

Fernanda Mazzoli – Una voce poetica dimenticata: Isaak Ėmmanuilovič Babel’. Fondare la rivoluzione sull’anima umana, sulla sua aspirazione al bene, alla verità, al pieno dispiegarsi delle sue facoltà. La rivoluzione non può negare la spiritualità, l’esperienza interiore dell’uomo, i suoi fondamenti morali.

Fernanza Mazzoli, Javier Heraud (1942-1963) – Non rido mai della morte. Semplicemente succede che non ho paura di morire tra uccelli e alberi. Vado a combattere per amore dei poveri della mia terra, in una pioggia di parole silenziose, in un bosco di palpiti e di speranze, con il canto dei popoli oppressi, il nuovo canto dei popoli liberi.

Fernanda Mazzoli – Per una seria cultura generale comune: una proposta di Lucio Russo.

Fernanda Mazzoli – Leggendo il libro di Giancarlo Paciello «Elogio sì, ma di quale democrazia?».

Fernanda Mazzoli – Attila József (1905-1937) – Con libera mente non recito la parte sciocca e volgare del servo. Il capitalismo ha spezzato il suo fragile corpo.

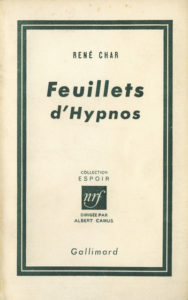

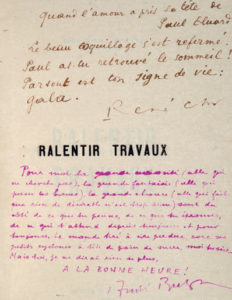

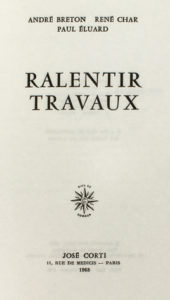

Fernanda Mazzoli – René Char (1907-1988) – Résistance n’est qu’espérance. Speranza indomabile di un umanesimo cosciente dei suoi doveri, discreto sulle sue virtù, desideroso di riservare l’inaccessibile campo libero alla fantasia dei suoi soli, e deciso a pagarne il prezzo. Les mots qui vont surgir savent de nous de choses que nous ignorons d’eux.

Fernanda Mazzoli – Ripensare la scuola per mantenere aperta, all’interno dell’istituzione scolastica, quella dimensione “utopica” così intimamente legata all’idea stessa di educazione, idea che comporta una tensione intrinseca verso “un altrove” che nulla ha a che vedere con l’adattamento al presente.

Fernanda Mazzoli – Jules Vallès (1832-1885), Jules l’«insurgé», aveva scelto di essere un réfractaire e tale rimase per tutto il corso della sua vita. Prima, durante e dopo la Comune di Parigi.

Fernanda Mazzoli – Un libro per chiunque avverta la necessità di aprirsi una strada fra le brume del presente e voglia farlo con onestà e coraggio intellettuali e morali. È di un pensiero forte che necessitiamo.

Fernanda Mazzoli – La poesia di Xu Lizhi nella fabbrica globale del capitalismo assoluto. La gioventù chinata sulle macchine muore prima del suo tempo. Senza il tempo per esprimersi, il sentimento si sgretola in polvere.

Fernanda Mazzoli – Il romanzo di Georges Perec «Les choses» è di una attualità sconcertante. I libri, quando cercano con onestà intellettuale la verità, dicono molto di più di quel che dicono i loro autori.

Fernanda Mazzoli – Il libro di Antonio Fiocco «Ideare il futuro comunitario per viverne l’essenza nel presente». L’inesausta tensione progettuale per il bene comune, mai da considerarsi come acquisizione definitiva

Fernanda Mazzoli – La ripresa, finalmente! Ma chi guida la task force incaricata di traghettare il Paese fuori dell’emergenza da Covid 19? La mitologia del cambiamento e la sua necessaria demistificazione